C. INSTAURER UNE VÉRITABLE CULTURE DE L'ÉVALUATION AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS

1. Renforcer la transparence des établissements et des résultats des contrôles

Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté le fossé qui a pu parfois se creuser entre les professionnels de crèche et les parents. Les professionnels souhaitent que leur engagement et leur expertise puissent être reconnus à leur juste valeur. Quant aux parents, ils souhaitent plus de transparence. En effet, la pénurie de places en crèche et la complexité du système d'accueil collectif issu d'une juxtaposition de dispositifs ne permettent pas aux parents de décider en pleine connaissance de cause de l'endroit où leur enfant va être accueilli. S'ajoute à cela la médiatisation de trop nombreux cas de maltraitance qui accentue la méfiance a priori sur certains établissements. Il y a besoin de transparence et d'une relation de confiance avec les professionnels chargés d'accueillir leurs enfants.

La publication d'informations claires sur les résultats des contrôles effectués et d'indicateurs objectifs relatifs à la qualité de l'accueil - comme le taux moyen d'accueil en surnombre, et le taux d'encadrement - participerait de ce nécessaire renforcement de la transparence73(*).

Plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne74(*) ou le Québec75(*), publient déjà l'intégralité des résultats et des rapports de l'autorité de contrôle. En France également, comme évoqué plus haut, les résultats des contrôles vétérinaires sont déjà accessibles en ligne à tous.

La publication des résultats, selon des modalités qui devront être définies avec l'ensemble des acteurs, permettra d'engager un cercle vertueux d'amélioration de la qualité de l'accueil, et ce sans tomber dans les travers d'un classement entre les établissements.

Ainsi, ces résultats pourraient, dans un premier temps et sur le modèle de ceux disponibles sur le site Alim'Confiance, ne concerner que les critères de sécurité et de respect des aspects réglementaires. Le fait, pour les parents, de pouvoir savoir si le lieu d'accueil de leur enfant respecte les critères exigibles s'inscrit dans une saine démarche de transparence et d'amélioration de la qualité et de la sécurité.

Proposition n° 13 : Publier, sous une forme visuellement identifiable, les résultats des contrôles et la date du dernier contrôle effectué sur une plateforme accessible en ligne.

2. Renforcer le dispositif de signalement dans le secteur de l'accueil du jeune enfant et le suivi des alertes

Comme évoqué précédemment les gestionnaires ont mis en place des procédures de contrôle et de signalement internes afin de leur permettre d'apporter les réponses nécessaires en cas de comportement dysfonctionnel et de maltraitance notamment. Le groupe La Maison bleue a ainsi créé une ligne d'alerte destinée à son personnel en mai 2023 leur permettant d'alerter un « référent éthique » en dehors de la chaîne hiérarchique76(*). Le groupe People&Baby a quant à lui pu préciser aux rapporteurs le fonctionnement de sa plateforme de signalement mise en place en octobre 2024 et appelée « Integrity Line » permettant à tous les collaborateurs de signaler anonymement tout comportement inapproprié ou situation préoccupante auprès d'un organisme extérieur au groupe77(*). Le groupe a également précisé avoir enregistré sur la seule année 2024, 1962 « situations préoccupantes » dans ses établissements dont 3 ont été considérées comme « graves ». Enfin, on peut également citer la politique menée par la Mutualité française ou encore l'ADMR concernant la sensibilisation de ses personnels à la culture de la déclaration et à l'identification des événements indésirables.

Toutefois, ces procédures ne peuvent être un palliatif aux manquements de l'action publique. Des circuits de signalement et de remontée des alertes doivent être mis en place par les pouvoirs publics. Comme le préconise Mme Florence Dabin, présidente du département du Maine-et-Loire, ce système doit être réactif et harmonisé pour traiter efficacement les signalements dans les structures78(*).

En effet, les rapporteurs n'ont pu que constater les disparités entre les départements au regard, d'une part, des circuits de remontée des alertes et, d'autre part, du suivi et des actions entreprises à la suite de celles-ci. Ils font également le constat d'une véritable faiblesse concernant le suivi des suites données aux alertes.

La mise en place d'un système de remontée des signalements d'actes ou d'événements susceptibles d'entraîner un risque pour les enfants ou des cas de maltraitance sur le modèle de celui prévu à l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements médico-sociaux participerait inévitablement d'une amélioration du contrôle des établissements et de la qualité de l'accueil79(*).

Ces signalements pourraient être effectués auprès d'une instance pilotée par les services du département et ceux de la préfecture, afin d'assurer l'information et le traitement des situations de manière coordonnée.

Cette obligation de signalement pour les professionnels doit être accompagnée d'une obligation d'information des suites données au signalement. En effet, l'Association des maires de France a pu souligner lors de son audition que les maires ne sont pas toujours informés des suites données aux signalements qu'ils peuvent être amenés à réaliser. Cette absence de retour sur les actions entreprises auprès de l'auteur de l'alerte participe du manque d'effectivité des procédures de signalement et peut entraîner une sorte de « découragement » de la part des acteurs.

Par ailleurs, les rapporteurs ont été alertés au cours de leurs auditions que même les alertes émises par les services de PMI à la suite de leurs contrôles peuvent parfois ne pas être suivies d'action. En effet, si le médecin responsable de la PMI est destinataire de l'ensemble des rapports qu'il lui revient de valider, c'est en dernière instance le président du conseil départemental qui est décisionnaire quant aux observations ou injonctions qui doivent être transmises au gestionnaire. Face à l'impératif de protection des enfants, les rapporteurs regrettent que puissent encore parfois subsister la politique du « pas de vague » au motif notamment du manque de place d'accueil sur le territoire. Le dispositif de signalement et de recueil des événements indésirables graves que les rapporteurs appellent de leurs voeux devra également permettre le suivi des alertes émises par les services de contrôle et les actions entreprises à leur suite.

La déclaration d'un événement indésirable grave ne doit pas être assimilé par les professionnels comme une action préalable à une sanction de la part de l'autorité de contrôle mais comme une étape indispensable de la diminution des risques et de l'amélioration de la qualité. Conscients du phénomène de sous-déclaration de ces événements dans les secteurs où ces dispositifs existent, les rapports soulignent que le mauvais usage d'un outil ne doit pas conduire, lorsque celui-ci est pertinent, à son abandon mais au renforcement de son appropriation par les acteurs.

Une base commune d'événements devant faire l'objet d'une telle déclaration ainsi que le contenu de celle-ci doit parallèlement être mise en place afin d'harmoniser les pratiques80(*). Un temps d'analyse par les équipes des événements déclarés au sein de chaque établissement doit également être formalisé. Par ailleurs, la réglementation devra prévoir que les événements indésirables graves ne peuvent comporter de données nominatives.

L'instance mise en place au sein de chaque département aura aussi pour mission de recueillir les signalements de faits constitutifs de maltraitance au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle sera chargée, le cas échéant, de transmettre le signalement à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip) du département81(*). Elle devra aussi s'inscrire en pleine complémentarité avec le circuit existant de signalement d'urgence « Enfant en danger » aujourd'hui largement identifié par les acteurs, et en premier lieu les parents, via le numéro 119. La mise en place d'une telle organisation au sein des départements devra nécessairement être accompagnée par l'État et, le cas échéant, par les financements de la branche famille.

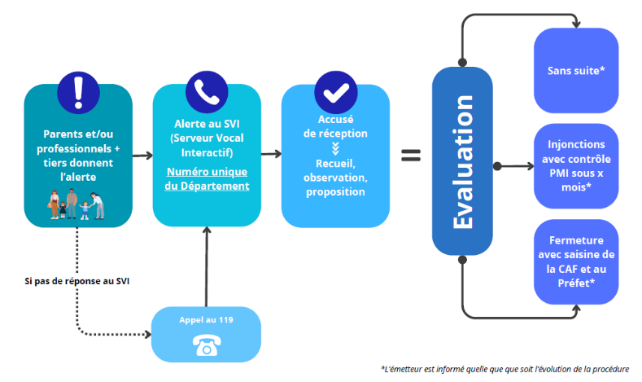

Circuit de signalement unifié en

établissement d'accueil du jeune enfant

proposé dans le

rapport de Mme Florence Dabin remis à la ministre de la famille

Source : Extrait du rapport de Mme Florence Dabin, Proposition d'un circuit sur le recueil des alertes dans les lieux d'accueil du jeune enfant, 3 octobre 2024

Ce système permettra de pouvoir disposer de statistiques régulières, au niveau départemental et agrégées au niveau national via la Drees, permettant d'améliorer le pilotage de l'action publique et le repérage des dysfonctionnements. Cela nécessite de disposer de logiciels de recueil des données complets assurant le partage des informations et allant au-delà de simples tableurs bureautiques en permettant une réelle supervision.

Enfin, le renouvellement de l'architecture du dispositif de signalement doit prévoir la mise en place, le cas échéant, d'un statut de « lanceur d'alerte » pour les auteurs de signalement. Cette protection supplémentaire, notamment pour les professionnels qui peuvent avoir peur de perdre leur emploi en cas de signalement, permettra d'assurer l'effectivité de ce dispositif.

Proposition n° 14 : Mettre en place une procédure normalisée de déclaration d'événements indésirables graves (EIG) à l'instar de celle existante pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

3. Faire des familles des acteurs de l'amélioration de la qualité de l'accueil et des partenaires des professionnels de la petite enfance

Les rapporteurs estiment que l'association des parents à la vie quotidienne des structures est un élément majeur de garantie de la qualité de l'accueil. Il ressort de la table ronde des associations familiales organisée par la mission que les familles ne sont tout simplement pas au courant des règles de fonctionnement des crèches, des réalités en termes de modalités de fonctionnement et de financement, ainsi que des contraintes quotidiennes et concrètes des métiers de la petite enfance. Ce qui est source d'incompréhensions et parfois même de tensions.

Si les parents ne peuvent et ne doivent pas être des agents chargés du contrôle ni se substituer aux professionnels, il semble important de renforcer leur implication dans le repérage des pratiques dysfonctionnelles. Ce renforcement implique de sensibiliser davantage les parents à la détection des signaux de maltraitance mais aussi à renforcer l'accompagnement dans la parentalité. À ce titre, il convient de faire du site Monenfant.fr la plateforme unique de diffusion des informations relatives à l'identification des signes de maltraitance. Concernant les relations contractuelles avec les gestionnaires d'établissements, il convient également de redonner à la plateforme SignalConso une place de premier plan et de mieux la faire connaître auprès des parents pour s'informer sur leurs droits et pour signaler des difficultés avec les gestionnaires82(*).

Les rapporteurs soutiennent les initiatives mises en place par plusieurs gestionnaires, notamment lucratifs, visant à offrir aux parents l'accès à une application permettant de signaler tout dysfonctionnement au sein des structures83(*). Il faut toutefois éviter que ces applications ne constituent qu'un outil de communication sans suivi des alertes. Surtout, comme ont pu le souligner les représentants de l'association Familles rurales lors de leur audition, il s'agit de ne pas renvoyer systématiquement vers internet au détriment du contact humain. Il apparaît essentiel de soutenir le rôle et la place des relais petite enfance sur le territoire pour que les familles puissent trouver des réponses à leurs questions ainsi que dialoguer et alerter le cas échéant sur des pratiques ou des situations suscitant leurs inquiétudes.

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont pu mesurer les difficultés rencontrées par les parents pour disposer d'une solution d'accueil, notamment en accueil collectif. L'enquête menée par l'Association des familles catholiques de France et l'ensemble des associations familiales entendues par la mission ont insisté sur la priorité donnée par les parents à la nécessité de trouver « un mode d'accueil abordable financièrement et proche géographiquement ». Face à la pénurie de places en accueil collectif et au reste à charge que ce type d'accueil peut entraîner en fonction de la structure ou du contrat, les familles priorisent ce besoin. Mais cela ne signifie pas que le contrôle et la qualité de l'accueil ne sont pas au coeur des préoccupations des parents. L'Union nationale des associations familiales de France a ainsi pu rappeler les attentes des parents concernant le retour des professionnels sur la manière dont s'est déroulée la journée de leur enfant et les progrès qu'il fait dans son développement. Ainsi, les « transmissions » en fin de journée ne peuvent être limitées à un échange s'apparentant à un compte rendu post-opératoire ; elles doivent répondre aux attentes des parents qui souhaitent des « détails très concrets et précis »84(*), leur permettant de se représenter « la vie de leur enfant dans la crèche »85(*).

La réglementation actuelle oblige les structures à proposer un projet éducatif et social intégrant les parents, en laissant toutefois aux établissements la liberté concernant la forme que peut prendre cette implication des parents sur le quotidien des établissements et leur gouvernance. Cette place accordée aux parents s'inscrit dans les principes énoncés par la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant qui appelle à impliquer « les parents dans la déclinaison des valeurs éducatives et en soutenant les relations parents-professionnels ». Au regard de la disponibilité que nécessite un conseil d'établissement, les rapporteurs estiment qu'il n'est pas pertinent, à ce stade, de le rendre obligatoire au risque d'apporter une charge administrative supplémentaire et de faire face à des difficultés de mobilisation des parents. Les difficultés rencontrées par les crèches parentales, au sein desquelles l'intégration des parents à la gouvernance constitue le coeur du modèle, en est le révélateur. Toutefois, lorsqu'ils existent, les conseils de crèche pourraient utilement transmettre les comptes rendus de leurs réunions aux partenaires chargés du contrôle, ce qui constituerait un facteur d'amélioration de l'information sur le territoire et de la connaissance de la vie et des problématiques des établissements.

Il importe de trouver les moyens d'assurer un climat de confiance et de respect entre les professionnels et les parents au service du bien-être des enfants. Ce climat de confiance passe par la mise en place de moments de convivialité renforcés (café, ateliers, outils de communication...) et par l'ouverture de la crèche aux parents. Ces temps d'échanges et la participation des parents au projet éducatif doivent pouvoir être soutenus et, le cas échéant, valorisés financièrement.

Reprenant une proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, les rapporteurs estiment nécessaire d'inclure dans les financements publics de la Cnaf une composante relative à la participation des parents au projet éducatif de la structure86(*).

Proposition n° 15 : Soutenir les actions visant à renforcer la participation des parents au fonctionnement des établissements en incluant dans les financements publics une composante relative à la participation des parents au projet pédagogique de la structure.

Enfin, dans le cadre de la mise en place du service public de la petite enfance qui fait des communes et intercommunalités les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, il convient de favoriser au niveau local la consultation et la participation des parents aux diagnostics locaux de recensement des besoins et de l'offre d'accueil et de soutien de la qualité des modes d'accueil (via des représentants des conseils de crèche lorsque ces derniers existent sur le territoire).

Le nécessaire accompagnement des

élus locaux dans leur nouveau rôle

d'autorité

organisatrice de l'accueil du jeune enfant

Les maires disposent de capacités de contrôle des établissements qui ont été récemment renforcées.

Dans le cadre d'un établissement géré en régie, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services dotés de l'autonomie financière doivent présenter annuellement un bilan d'activité à la commission consultative des services publics locaux.

Dans le cadre d'une délégation de service public, le gestionnaire doit a minima transmettre annuellement un rapport d'activité. Par ailleurs, le cahier des charges de la délégation peut déterminer d'autres modalités de contrôle (visites périodiques, objectifs, obligation de réaliser des audits externes à intervalles réguliers...).

Enfin, les communes ne sont pas totalement démunies non plus dans le cadre d'une gestion d'un établissement par convention avec une association. La subordination du versement de la subvention au respect des critères et objectifs dans le respect de la jurisprudence doit être généralisée.

L'article 18 de la loi pour le plein emploi fait de la commune l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Dans ce cadre, les élus doivent donner un avis avant toute création ou transformation d'un établissement de droit privé. Cette compétence est nécessaire au développement maîtrisé d'une offre d'accueil dans les territoires87(*). Toutefois, elle nécessite un indispensable accompagnement. Elle ne doit pas non plus constituer une simple couche supplémentaire complexifiant davantage le système pour les usagers au lieu de le rendre plus opérationnel. La qualité du dialogue entre l'autorité départementale d'autorisation et de contrôle et l'autorité organisatrice qui se prononcera sur la pertinence d'une implantation sera indispensable afin d'assurer la cohérence de l'action publique.

Relayant les inquiétudes exprimées en audition par l'Association des maires de France et Intercommunalités de France, les rapporteurs soulignent que cette responsabilité entrainera la mobilisation des moyens humains et des compétences nécessaires à l'établissement de référentiels permettant de qualifier sur une base solide les décisions des autorités organisatrices. Il s'agit d'éviter que des avis puissent par exemple être prononcés sur la base d'une position de principe de refus du privé lucratif.

Les élus doivent en effet pouvoir faire le choix de la qualité en toute connaissance de cause car ce sont eux qui, au final, devront justifier auprès des familles la création ou pas d'une crèche sur le territoire de la commune. Ce sont eux aussi qui feront face aux risques de recours de la part d'opérateurs ayant vu leur demande d'implantation refusée.

De manière générale, et notamment lorsque l'autorité organisatrice fait le choix d'une délégation de service public, les rapporteurs constatent que les élus sont trop souvent seuls face à des acteurs privés parfois agressifs dans leur approche commerciale et leur réponse au marché public.

Dès lors, il faut saluer le déploiement au sein des CAF, depuis septembre 2024, de 40 ETP, répartis au sein de 5 pôles régionaux, permettant un appui renforcé auprès des collectivités territoriales dans le déploiement du service public de la petite enfance et les aider à élaborer une offre d'accueil de qualité correspondant aux besoins spécifiques de leur territoire.

Les rapporteurs appellent la Cnaf à renforcer ce soutien aux collectivités notamment dans le cadre de la rédaction des cahiers des charges lors des délégations de services publics (détermination du prix de revient88(*), connaissance des acteurs...). Ils saluent également l'émergence d'une offre de conseil dédiée à l'accompagnement des acteurs publics dans le secteur de la petite enfance.

* 73 Dans le cadre de sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, la Confédération nationale des associations de familles catholiques a réalisé une enquête auprès de ses adhérents. Cette enquête révèle que plus de 70 % d'entre eux estiment que la publication d'indicateurs constituerait un outil précieux dans le choix du lieu d'accueil de leurs enfants.

* 74 https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted.

* 75 https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx.

* 76 Selon le groupe, 24 cas avaient été remontés au 20 novembre 2024 dont 6 seulement avaient fait l'objet d'une procédure de sanctions pour maltraitance.

* 77 Selon le groupe, 11 signalements avaient été reçus sur cette plateforme au 15 décembre 2024.

* 78 Rapport de Mme Florence Dabin, Proposition d'un circuit sur le recueil des alertes dans les lieux d'accueil du jeune enfant, 3 octobre 2024.

* 79 Actuellement, l'article R. 2324-25 prévoit simplement une obligation pour le gestionnaire d'informer le président du conseil départemental de tout accident ayant entraîné l'hospitalisation ou la prise en charge par des équipes de secours extérieures d'un enfant ainsi que de « tout décès d'un enfant ».

* 80 Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales.

* 81 Article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 82 Depuis le 1er janvier 2022, le secteur des crèches a donné lieu à moins de 200 plaintes sur SignalConso (DGCCRF, réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 83 Par exemple, l'application Chaperons&vous mise en place par le groupe Les Petits Chaperons rouges permet aux parents de signaler un dysfonctionnement directement au responsable de secteur et au siège.

* 84 Unaf, Place des parents au sein des modes d'accueil du jeune enfant - État des lieux et recommandations, décembre 2023.

* 85 Ibid.

* 86 HCFEA, Réponse à la saisine de madame la ministre des solidarités et des familles au sujet de la place des parents dans les EAJE, décembre 2023.

* 87 L'action des CAF s'inscrit en cohérence avec cette volonté de maîtrise du développement de l'offre d'accueil en réduisant la part de ses financements dans le montant total des projets de création de micro-crèches « Paje » de 80 à 50 %, en portant l'exigence de maintien de la destination sociale associée aux financements à 15 ans et en renforçant les critères territoriaux d'implantation.

* 88 Le prix de revient peut en effet connaître d'importantes variations en fonction du territoire d'implantation, des charges salariales ou encore du modèle d'établissement. En réponse au questionnaire des rapporteurs, la Cnaf a précisé qu'entre 2010 et 2022, le prix de revient moyen d'une place d'accueil en EAJE PSU est passé de 12 881 euros à 17 536 euros (soit + 36 %).