C. AUX PERTES ÉCONOMIQUES PLUS OU MOINS BIEN COMPENSÉES LIÉES À LA BAISSE D'ACTIVITÉ, S'AJOUTENT DE NOMBREUX « COÛTS CACHÉS » DE LA FERMETURE

Le secteur de la pêche (1) a essuyé des pertes directes et le secteur de la transformation (mareyage) des pertes directes et indirectes (2), qui ont été relativement bien compensées pour les pêcheurs, et seulement partiellement pour les mareyeurs. Les services connexes (réparation navale, équipement, transport et logistique...) n'ont en revanche pas été dédommagés quand bien même ils ont subi une perte d'activité (3). À cela, s'ajoutent de nombreux « coûts cachés » assumés par la société, témoignant du caractère suboptimal de la mesure de fermeture spatio-temporelle (4).

1. Près de 300 bateaux à l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation à la hauteur, un désarroi compréhensible des pêcheurs

a) Des pertes d'activité et donc des pertes financières, mais relativement bien compensées

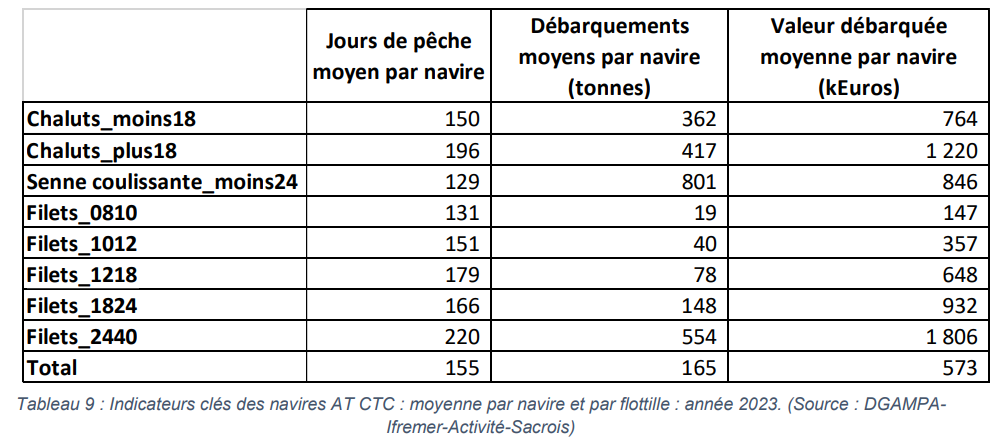

La fermeture en 2024 a affecté directement « 287 navires représentant 10 % de la population de navires français opérant en Atlantique Nord-Est pour 15 % des jours de pêche, 13 % des débarquements et 17 % de la valeur débarquée évaluée à 948 567 K€. Les 254 navires relevant de la région golfe de Gascogne représentaient 20 % de la population totale de navires relevant de cette même région golfe de Gascogne, 28 % des jours de pêche, 50 % des tonnages et 40 % de la valeur débarqués » (Ifremer). Par type de bateau concerné par les mesures de fermeture spatio-temporelles, la répartition de l'effort de pêche (en nombre de jours en mer, en volume et en valeur) était la suivante avant l'arrêt cétacé :

Ainsi, toujours selon le rapport d'impact économique d'Ifremer, la fermeture a engendré une perte estimée à 4 600 tonnes et 16 millions d'euros par rapport à la moyenne des années 2022-2023. Malgré ces pertes importantes, les résultats montrent une atténuation des déficits sur la période janvier-août comparée à janvier-mars. Si le déficit en tonnage demeure élevé (- 27 % par rapport à la moyenne 2022-2023), la perte en valeur est limitée (- 11 %) grâce à un effet prix positif (à hauteur de + 22 %).

FranceAgriMer a réalisé une étude pour analyser l'impact sur le prix de la fermeture sur les espèces les plus touchées par l'interdiction. À titre d'exemple significatif, entre 2023 et 2025, alors que la quantité de merlus pêchés a diminué de 45 % sur la période, le prix a connu une augmentation de 51 %.

Sur le plan social, les impacts sont tout aussi importants. Les pêcheurs subissent une perte d'activité qui fragilise leur emploi et réduit leur attractivité professionnelle. Dans le cadre du projet Delmoges, un vaste programme d'enquêtes et d'interviews a été réalisé fin 2024, directement dans les ports et auprès de différents acteurs. D'après les premiers résultats indiqués par Ifremer, la perception des effets sociaux et effets économiques est majoritairement négative - « pertes de marché, iniquité entre engins, perte d'attractivité de l'emploi ».

Les autorités nationales ont souhaité mettre en place des aides d'État visant à soutenir les pêcheurs touchés par ces fermetures temporaires d'activités de pêche. Ces aides ont été approuvées par la Commission européenne dans deux décisions : SA.111687 pour la fermeture de 2024 et plus récemment SA.116934 pour la fermeture de 2025.

En 2025, une enveloppe totale de 20 millions d'euros a été allouée pour indemniser les pêcheurs et mareyeurs, à une moindre mesure, affectés par cette fermeture. Les taux d'indemnisation restent identiques à ceux de l'année précédente :

• 80 % du chiffre d'affaires pour les chalutiers ;

• 85 % pour les fileyeurs et senneurs.

Les pêcheurs peuvent choisir comme référence une période mensuelle ou trimestrielle pour calculer leur indemnisation. Afin d'accélérer les paiements et éviter les délais prolongés liés au fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa), FranceAgriMer a ouvert une plateforme d'indemnisation pour l'arrêt temporaire des activités de pêche en application de l'arrêté du 24 octobre 2023, avec une intensité maximale de l'aide de 100 %. La reconduction du mécanisme d'indemnisation n'était pas assurée pour 2025, et une incertitude plane toujours pour l'année prochaine.

Par rapport à la moyenne des valeurs débarquées des années 2022-2023, la fermeture spatio-temporelle de la pêche en 2024 a entraîné une perte estimée à 12,890 M€ sur la période janvier-fin août. Cependant, les compensations spécifiques aux arrêts temporaires (AT CTC 2024), totalisant 16,352 M€, ont permis de couvrir ces pertes et de générer un surplus d'environ 3,462 M€. Néanmoins des différences importantes de compensations reçues, entre les flottilles mais également au sein de chaque flottille sont constatées.

Les indemnisations par types de navires

Les compensations spécifiques aux arrêts temporaires (AT CTC 2024) montrent une forte hétérogénéité entre flottilles selon Ifremer :

• les fileyeurs de 24-40 mètres ont reçu l'aide moyenne la plus élevée - 163 k€ par navire, soit un total de 3,744 millions d'euros ;

• les fileyeurs plus petits, 18-24 m, 12-18 m et 10-12 m ont obtenu des montants globaux similaires - environ 3 millions d'euros chacun - mais avec des aides moyennes très différentes en raison des écarts dans leurs chiffres d'affaires ;

• les filets de 8-10 mètres, bien que nombreux, n'ont reçu qu'un montant total modeste - 1 million d'euros, soit une moyenne de 12 k€ par navire.

Ces disparités s'expliquent par l'hétérogénéité des antériorités de chiffre d'affaires sur les périodes éligibles au calcul des aides.

b) Un préjudice moral important subi par les pêcheurs

Se sentant pointés du doigt et même stigmatisés par des campagnes de communication accusatrices, les pêcheurs ont parfois le sentiment que c'est tout bonnement « la fin de toute activité de pêche » que souhaiteraient certaines associations de protection de la nature, peu de techniques de pêche échappant en réalité aux critiques liées à leur impact sur les milieux naturels. En dépit des indemnisations, les pêcheurs subissent un préjudice moral important.

S'agissant du seul contentieux sur les cétacés, le comité national des pêches a estimé en audition que les requêtes des associations dans le cadre du contentieux sur les cétacés auraient conduit à arrêter 90 % de la flotte pendant quatre mois.

Au-delà de ce cas spécifique, la combinaison des demandes d'interdiction emporterait de fortes limitations pour le secteur. À titre d'exemple, si la senne pélagique est concernée par les fermetures « cétacés », l'ensemble des « arts traînants » sont visés pour leur impact sur les fonds marins dans les aires marines protégées52(*) et même au-delà. S'agissant des deux techniques de senne, la senne pélagique - sans impact a priori sur les fonds marins - serait donc interdite une partie de l'année tandis que la senne danoise (un art traînant) - sans impact significatif sur les captures accidentelles de petits cétacés - le serait dans 33 % des eaux françaises.

2. Premier signe de reconnaissance pour ce secteur charnière, le mareyage n'a cependant été que partiellement indemnisé

Les mareyeurs, maillon essentiel de la filière pêche avec plus de trois cents entreprises en France, incarnent parfaitement les « oubliés » des impacts économiques de la fermeture du golfe de Gascogne. Leur activité repose sur des volumes élevés pour amortir leurs charges fixes, notamment les coûts liés aux ateliers de transformation et aux coûts de la matière première. En 2023, 23 % des entreprises de mareyage étaient déjà déficitaires selon l'Union du mareyage français (UMF), et cette fragilité s'est accentuée depuis les fermetures.

Pendant la période de fermeture en 2024, les mareyeurs ont enregistré selon l'UMF une perte moyenne de 53 % du volume traité par rapport à l'année précédente. Cette chute des volumes a entraîné une baisse significative de leur chiffre d'affaires, tandis que la hausse des prix sur la période de 10 à 15 % n'a pas suffi à compenser ces pertes.

Du fait de l'accumulation de difficultés pour la filière (plan d'accompagnement individuel post-Brexit notamment), auxquelles s'est ajoutée la fermeture de la pêche en 2024-26, certaines entreprises ont fermé définitivement leurs portes, comme cinq en Bretagne en 2024 et une autre en 2025 sur les 80 entreprises bretonnes de mareyage, tandis que d'autres se retrouvent en redressement judiciaire. À la fin de l'année 2025, il est estimé par l'UMF qu'une dizaine d'entreprises supplémentaires pourraient disparaître, soit plus de 10 % du total.

Selon l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche (Abapp), au-delà des impacts immédiats, la fermeture a des conséquences durables sur les relations commerciales des mareyeurs. En France, les clients comprennent généralement ces interruptions temporaires et reviennent après la reprise de l'activité. Cependant, pour les clients étrangers, la situation est bien différente : ces derniers se tournent vers d'autres fournisseurs, notamment danois et norvégiens, pendant la période de fermeture. Cette perte de crédibilité entraîne une baisse durable des exportations, qui représentent entre 15 et 20 % de l'activité des mareyeurs. Pour reconquérir ces marchés perdus, les entreprises sont souvent contraintes de réduire leurs prix, ce qui limite leurs marges durant plusieurs mois après la réouverture.

Deux exemples d'entreprises de marée sur le port de Lorient-Keroman

L'entreprise Marée Coëffic, située à Lorient incarne les difficultés du secteur. Spécialisée dans le petit pélagique (sardine, maquereau et anchois), cette entreprise a vu sa production chuter de 20 % en raison des fermetures successives en 2024 et 2025. Sur les 25 bateaux qui composent sa flotte habituelle, seuls cinq sont restés en exploitation durant la fermeture, ce qui a entraîné une perte de 30 % de son activité pendant cette période. L'entreprise indique également que les pertes durant la fermeture n'ont pas été récupérées le reste de l'année.

Plus diversifiée, l'entreprise Sogelmer, filiale du groupe d'envergure européenne Ocealliance, a pu adapter son activité de plusieurs manières. D'abord, elle a pu privilégier la transformation d'autres espèces de poissons, non pêchées à l'aide des engins interdits. Ensuite, elle a pu procéder à des transferts d'employés d'un site de production à l'autre, quand la proximité au moins relative le permettait. Elle a tout de même dû recourir au chômage partiel la première année, qu'elle a regretté ne pouvoir utiliser la deuxième année de fermeture, tout en expliquant ne pouvoir compter que sur ce seul dispositif, qui peut mettre en difficulté leurs salariés et créer un déficit d'attractivité.

Le modèle économique des mareyeurs repose sur leur capacité à transformer rapidement le poisson débarqué pour répondre aux exigences du marché. Cela inclut le tri par taille et origine ainsi que le calibrage selon les besoins des consommateurs. Cependant, augmenter le niveau de transformation n'est pas toujours une solution viable : cela nécessiterait davantage de main-d'oeuvre dans un contexte où les charges salariales sont déjà élevées. De plus, le secteur peine à attirer des travailleurs qualifiés en raison d'un manque d'attractivité et d'une instabilité croissante liée aux fermetures répétées. Il faut environ un an pour former un salarié capable de maîtriser la qualité de coupe et la connaissance du poisson.

En outre, le secteur est fortement dépendant des criées locales pour ses approvisionnements. Dans ce sens, pendant la fermeture du golfe de Gascogne, l'UMF a constaté que les acheteurs se seraient finalement peu détournés vers d'autres sources d'approvisionnement, estimant la situation temporaire, bien que les prix aient augmenté dans les autres criées françaises. Seules les grandes entreprises ont pu recourir la première année à des importations pour pallier le manque, représentant environ une entreprise sur quatre en 2025. FranceAgriMer semble confirmer ce phénomène dans ses études, en s'appuyant sur les données des douanes, en 2024 : les importations auraient augmenté de 5 % en volume sur la période de fermeture par rapport à 2023.

Le régime d'indemnisation du mareyage

Depuis la première fermeture du golfe de Gascogne, les mareyeurs ont bénéficié d'un système d'indemnisation spécifique, moins avantageux que celui élaboré pour les pêcheurs. Alors que les aides reposent sur le chiffre d'affaires pour les navires, ce mécanisme d'indemnisation, souhaité par les mareyeurs, est calculé à partir des pertes d'excédent brut d'exploitation (EBE), un critère moins avantageux que le chiffre d'affaires.

« Le dispositif vise à mettre en place, pour les entreprises de mareyage affectées par la baisse des volumes débarqués, une compensation du préjudice constaté sous la forme d'une indemnisation d'une partie des pertes d'excédent brut d'exploitation (EBE). »

« L'aide représente une prise en charge à hauteur de 75 % des pertes d'EBE, au-delà d'une franchise de 5 % de perte d'EBE53(*) subie par l'entreprise au premier trimestre 2024 par rapport à la moyenne d'EBE du premier trimestre des années 2021, 2022 et 2023. 54(*) »

La Commission européenne a autorisé deux aides d'État destinées aux entreprises de mareyage touchées par les fermetures de 2024 et 2025 - décision SA. 111922 et décision SA. 117604 (pas encore publiée). Ces aides d'État sont approuvées en utilisant la section 3.6 « Aide de trésorerie aux pêcheurs » des lignes directrices par dérogation, aucune section des lignes directrices n'étant directement applicable aux entreprises de mareyage.

En raison d'une sous-consommation des aides la première année (inférieure à 50 %), le régime d'aide spécifique au mareyage de 4 M€ la première année n'a pas été reconduit la deuxième année, mais a été intégré dans une enveloppe globale de 20 M€ commune à la pêche et au mareyage, inférieure de 2 M€, donc, par rapport à la première année (18 + 4 M€).

Recommandation n° 2 : maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation.

En complément et à plus long terme, les rapporteurs invitent à accompagner le secteur du mareyage, au besoin par des aides publiques, dans sa démarche de mutualisation des risques économiques (réplique du fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux, intégration à la déduction pour épargne de précaution...).

3. Les autres maillons de la filière pêche, au sens large, n'ont pas été indemnisés

Si les mesures de fermeture spatio-temporelles ne concernent au premier abord que la pêche, c'est en réalité toute une filière55(*) et un écosystème de services qui ont été affectés, entre ports et criées (a), coopération maritime et réparation navale (b) et transport frigorifié (c).

a) Structures économiques déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne ont été affectés par des baisses de volume

Les criées ou halles à marée occupent une place essentielle dans la filière pêche, et sont le lieu de mise en relation entre les pêcheurs et les acteurs en aval, tels que les mareyeurs et les transporteurs. Ouvertes tous les jours, elles permettent la mise aux enchères des produits de la mer (« vente à la criée »), sauf le dimanche, tout en offrant des services connexes indispensables, comme le stockage frigorifique (salles maintenues entre 0 et 2 degrés toute l'année pour garantir aux pêcheurs la possibilité de débarquer à tout moment).

Toute diminution des apports, comme celle engendrée par la fermeture du golfe de Gascogne, a un impact direct sur leur viabilité financière.

Comme pour les pêcheurs, les salariés des criées peuvent avoir été contraints de prendre des congés forcés à des périodes inadaptées ou voir leurs postes menacés par la baisse d'activité.

Cette instabilité sociale s'ajoute aux défis structurels auxquels font face les criées : elles doivent investir massivement pour moderniser leurs infrastructures dans un contexte économique fragilisé. À Lorient, d'importants travaux sont prévus sur une période de 10 à 15 ans pour rénover les bâtiments portuaires ; toutefois, ces projets sont compromis par l'impact soudain et prolongé des fermetures.

Les ports du golfe ont vu leurs recettes diminuer non seulement à cause de l'immobilisation des bateaux français, mais aussi en raison de l'absence des navires étrangers qui ne s'arrêtent plus dans ses installations pendant la fermeture. Ces navires, habituellement obligés de faire escale dans le port, représentent une source importante de revenus. En chiffres, la criée de Lorient a perdu environ 3 500 tonnes de poissons par an au cours des dernières années en raison de divers facteurs, dont les fermetures successives. Sur une décennie, cette perte cumulée atteint 10 000 tonnes.

Les pertes d'activités - tonnage et

chiffre d'affaires - pendant la périodede fermeture

de la pêche

pour les ports vendéens

2024 vs 2023

Les Sables-d'Olonne : - 427 tonnes soit - 57 %, - 2 537 M€ soit - 57 %

L'Herbaudière : - 169 tonnes soit - 63 %, - 1 029 M€ soit - 63 %

2025 vs 2023

Les Sables-d'Olonne : - 452 tonnes soit - 60 %, - 2 572 M€ soit - 50 %

L'Herbaudière : - 220 tonnes soit - 82 %, - 1 426 M€ soit - 70 %

Lors de la fermeture en 2024, certaines criées avaient pu bénéficier de mesures d'indemnisation, notamment via le recours au chômage partiel pour leurs salariés, grâce à des démarches auprès des services déconcentrés de l'État.

Cependant, cet accompagnement n'a concerné que les criées gérées par des Chambres de commerce et d'industrie (CCI), excluant d'autres structures portuaires administrées par des sociétés d'économie mixte (SEM), société anonyme d'économie mixte locale (SAEML), société publique locale (SPL), communes ou syndicats mixtes. Cette disparité avait déjà mis en lumière une inégalité dans le traitement des acteurs du secteur.

En 2025, la situation s'est encore aggravée : aucune mesure d'indemnisation n'a été reconduite pour les criées et ports du golfe de Gascogne. Ces structures, pourtant centrales dans la filière pêche et déjà fragilisées par la baisse des volumes et des recettes, se retrouvent totalement exclues des dispositifs d'aide. Selon la direction générale du Travail, l'imprévisibilité de la fermeture n'était pas établie en 2025.

Recommandation n° 3 : garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie.

b) Ayant pour clients prépondérants les pêcheurs, la coopération maritime et la réparation navale ont enregistré des pertes en grande partie irrécupérables

Le secteur de la réparation navale a été l'un des grands oubliés des régimes d'indemnisation. Partie intégrante de cette filière, la flotte française se caractérise par son ancienneté, avec des navires affichant un âge moyen élevé, comme au port de Lorient où les bateaux de pêche ont en moyenne 35 ans. Cette vétusté rend les travaux de maintenance, réalisés annuellement, indispensables.

Ø Refaire la peinture d'un bateau de 12 m représente un coût de 50 000 € pour un armateur.

Du fait des règles européennes sur les aides d'État, il n'a pas été possible la première année d'effectuer des travaux sur les navires à l'arrêt et indemnisés, au motif que cela constituerait sinon un double avantage pour les armateurs concernés (seule la compensation des sorties en mer donnant lieu à indemnisation). Une période normale de maintenance ne peut être indemnisée.

Dans le régime d'aide notifié à la Commission européenne (DG Concurrence) pour la fermeture de 2025, les navires engagés dans un processus d'équipement en caméras embarquées ont pu effectuer de légers travaux à quai pendant la fermeture sans perdre leur éligibilité aux aides en 2025

La question de cette inclusion, sans mise à sec des navires, a été âprement discutée et cette inclusion a été obtenue dans les derniers instants de la négociation avec la Commission, ce qui est à mettre au crédit de la DGampa.

Recommandation n° 4 : maintenir voire étendre dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux pendant la période de fermeture spatio-temporelle.

Les coopératives maritimes sont d'autres acteurs jouant un rôle-clé dans l'organisation de l'amont, fournissant aux pêcheurs des équipements indispensables à leurs activités, tels que câbles, filets et pièces techniques. Ces structures non lucratives fonctionnent sur un modèle solidaire et réalisent des bénéfices très limités. Les coopératives maritimes jouent donc un rôle central dans la structuration de l'amont.

Déjà fortement fragilisées par les pertes d'activité cumulées liées aux arrêts Covid, au plan de sortie de flotte voire aux arrêts « sole », les coopératives maritimes ont été particulièrement vulnérables à ces nouvelles mesures spatio-temporelles.

Cependant, ces structures ne sont pas comprises dans les systèmes d'indemnisations, ce qui aggrave leur situation économique et menace leur capacité à soutenir efficacement les pêcheurs.

La « double peine » subie par la Coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) de Lorient-Auray

Visitée par les rapporteurs dans le cadre de leur déplacement à Lorient, la Coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) de Lorient-Auray, fondée en 1917, est un concentré des difficultés rencontrées par ces structures puisqu'elle subit une « double peine » liée à sa double fonction :

- de fourniture d'équipements (filets en lien avec son activité de ramendage, accastillage...) aux pêcheurs locaux ;

- de desserte d'autres coopératives sur le territoire national, notamment sur la façade atlantique, via ses deux filiales (Tecnorope, spécialisée dans les câbles et filets, et Lorient Bretagne distribution). Seules deux autres coopératives jouent un même rôle en France.

La coopérative a enregistré une perte de 900 000 € de chiffre d'affaires en cumulant les exercices 2024 et 2025, pour une baisse de marge brute d'environ 250 000 € sur les deux phases de fermeture. Ces pertes économiques ont contraint la coopérative à réduire son personnel : en 2023, elle comptait encore 85 salariés, mais elle prévoit désormais la suppression d'un sixième poste.

Pour compenser ces pertes, la coopérative cherche à diversifier ses marchés. En 2024, sept millions d'euros des vingt millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ont été réalisés grâce aux ventes au grand public. Cependant, le nombre de coopérateurs est en baisse, certaines se tournant vers d'autres secteurs comme le fluvial ou l'agriculture.

La CMPO a aujourd'hui comme principale revendication la prise en charge de la marge brute sur la période de fermeture permettant, selon elle, de supporter une partie des charges fixes.

c) Une baisse de rentabilité pour le transport de produits de la mer, segment aux contraintes logistiques fortes

Le secteur du transport frigorifique occupe une place aussi méconnue du grand public que stratégique pour la filière pêche, assurant la livraison rapide et fiable de poisson frais tant en France qu'à l'étranger. La fraîcheur est le critère principal pour les acheteurs, qui se partagent entre grande distribution, poissonneries et parfois restaurateurs haut de gamme. Cette activité repose sur l'importance des volumes pour amortir des coûts logistiques fixes et ainsi maintenir une certaine rentabilité.

Les transporteurs de produits de la mer garantissent des délais d'une précision devenue extrême - certains contrats garantissent une livraison au quart d'heure près d'un bout à l'autre de la France - tout en respectant les contraintes spécifiques à la conservation du poisson, notamment une température de stockage entre 0 et 2 degrés, ce qui limite leur capacité à diversifier leurs activités en les transportant avec d'autres produits alimentaires.

Or, la fermeture spatio-temporelle de la pêche dans le golfe de Gascogne a entraîné une diminution annuelle des volumes de 500 tonnes dans les criées de la région. Cette baisse significative a directement impacté les transporteurs, contraints de réduire leur activité. En conséquence, seule la moitié des camions ont pu continuer à fonctionner, ce qui a limité leur couverture géographique à une partie du territoire français. Par ailleurs, ces transporteurs ont dû maintenir un service minimum pour livrer le poisson provenant des bateaux non concernés par la fermeture. Cela a entraîné une augmentation des charges fixes, en raison de la faible capacité à amortir les coûts logistiques sur des volumes réduits, compromettant ainsi leur rentabilité.

Cette situation met en péril le modèle économique des transporteurs basé sur des flux constants et élevés. L'instabilité croissante de la filière inquiète particulièrement les transporteurs spécialisés comme Olano. Selon l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche, il existe un risque réel que les gros transporteurs, tels que STEF (1 000 salariés sur les produits de la mer) ou Olano (800 salariés), quittent ce secteur désormais exposé à une grande instabilité. Une telle désertion aurait des conséquences systémiques : sans transporteurs spécialisés capables de garantir des délais stricts et des conditions optimales de conservation, l'ensemble de la chaîne logistique serait fragilisé.

Recommandation n° 5 : inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires.

4. Au-delà des indemnisations, de nombreux « coûts cachés » de la fermeture de la pêche sont assumés par la société

La simple existence de régimes d'indemnisation ne suffit bien évidemment pas à effacer l'aléa juridique et le coût des arrêts « cétacés » pour la filière pêche : le risque réputationnel vis-à-vis des consommateurs, la désolidarisation des différents maillons de la filière et le déclin de l'attractivité des métiers dans un contexte de besoin de renouvellement des générations sont autant de « coûts cachés » qui n'ont pu que difficilement être pris en compte dans des aides publiques.

Il convient en outre de souligner que la société a assumé une double dépense en lien avec ces mesures de fermeture spatio-temporelles : pertes d'activités économiques créatrices de richesse d'une part, et coût de l'indemnisation pour les finances publiques d'autre part. C'est du reste sans compter sur les ressources administratives qu'il a fallu consacrer à la mise en place des régimes d'indemnisation. De plus, les aides publiques créent nécessairement des effets de bord ou des effets d'aubaine, compte tenu de critères d'éligibilité ne pouvant tenir parfaitement compte de toutes les situations.

En outre, Ifremer56(*) souligne une augmentation significative des prix résultant des fermetures spatio-temporelles, destinée à compenser le déficit de tonnage. Ainsi, sur la période de janvier à août 2024, les prix ont enregistré une hausse de 22 % par rapport à la même période en 2023. Cette inflation pèse directement sur les consommateurs français, qui subissent les répercussions économiques de ces mesures. Par exemple, selon FranceAgriMer, la pêche au merlu a enregistré une baisse de 40 % durant la période de fermeture entre 2023 et 2024, entraînant une flambée des prix de cette espèce, avec une augmentation de 51 % sur la même période.

Les ménages français ont

diminué leur achat de poisson frais ciblés

sur la

période de fermeture en 2024

Lors de la fermeture du golfe de Gascogne en 2024, la consommation de poisson frais par les ménages français a été affectée. Selon FranceAgriMer, les achats de certaines espèces impactées par la fermeture ont connu une baisse significative :

• merlu frais : diminution de 35 % en février 2024 par rapport à février 2023 ;

• sole fraîche : baisse de 43 % en février 2024 par rapport à février 2023.

Enfin, il ne faudrait pas négliger qu'en termes de « coût d'opportunité », c'est-à-dire ce qui aurait pu être financé si les sommes correspondantes n'avaient pas été immobilisées par les indemnisations. Ces dernières ont empêché le financement d'autres projets, en premier lieu des recherches scientifiques sur cette même question, comme le rappellent les journalistes Erwan Seznec et Géraldine Woessner57(*).

* 52 Rapport législatif n° 633 (2022-2023) de M. Alain Cadec sur la protection de la filière pêche et les mesures préconisées dans le cadre du « Plan d'action de l'Union européenne : protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente » présenté le 21 février 2023 par la Commission européenne.

* 53 Pourcentage de la perte d'EBE non pris en compte dans le calcul de la compensation.

* 54 Décision de la directrice générale de FranceAgriMer, le 12 juin 2024.

* 55 Il n'est pas anecdotique à cet égard que le terme « filière » soit un terme technique communément utilisé en matière de pêche.

* 56 Rapport Ifremer du 31 octobre 2024, « Évaluation de l'impact socio-économique de la fermeture spatio-temporelle en 2024 dans le cadre du Plan d'action de réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Réponse à une demande d'expertiser.

* 57 Les Illusionnistes : « Le gâchis n'en est pas moins immense. Les dédommagements versés aux centaines de pêcheurs français, espagnols et portugais immobilisés [ceux opérant dans les eaux françaises] pendant un mois se chiffraient en dizaines de millions d'euros. Une somme qui aurait pu financer dix ou quinze projets Delmoges ».