III. COMMENT CRÉER LES CONDITIONS D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DES PETITS CÉTACÉS

A. L'ÉPINEUSE GESTION DE L'APRÈS- 2026

Si la volonté politique ne manque pas pour rouvrir la pêche après 2026 (1), la question qui se pose est davantage celle de la possibilité juridique de le faire et l'état de l'opinion au sujet de cette perspective (2).

1. Une ambition politique partagée de réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne... après 2026

a) Un devoir de vérité sur le caractère inéluctable de la fermeture en 2026

Au cours de leurs échanges avec les différentes parties prenantes, et en particulier avec les pêcheurs, les rapporteurs ont souhaité se livrer à un exercice de vérité, en rappelant que les espoirs d'une possible réouverture de la pêche pour l'année 2026, faisant l'objet de rumeurs sur les quais de certains ports, n'étaient malheureusement pas fondés. Si les doutes étaient permis tant que la suspension de certaines dérogations de l'arrêté ne reposait que sur une ordonnance de référé (22 décembre 2023), la décision « au fond » a été rendue par le Conseil d'État le 30 décembre 2024, pour les trois années 2024, 2025 et 2026, et ne laisse plus de place aux spéculations.

Par conséquent, les rapporteurs jugent que les efforts de la profession et de l'administration devraient en premier lieu être tournés vers la préparation de la fermeture spatio-temporelle de 2026, pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, en tenant compte des retours d'expérience des deux années passées. Toute autre posture serait une perte de temps et d'énergie et ne pourrait qu'apporter frustration et désillusions.

Il importe ainsi de définir, bien avant le 20 janvier 2025, le cadre applicable en matière d'indemnisations (traitement des cas particuliers notamment) et en matière de déclarations de captures, ces éléments étant parvenus tardivement aux professionnels non seulement la première année, ce qui est compréhensible, mais également la deuxième année de fermeture, ce qui l'est moins.

Recommandation n° 1 : assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers.

b) Un objectif politiquement largement partagé de réouverture au-delà de cette date

De bords politiques différents (groupes Les Républicains (LR), Union Centriste et Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE), les rapporteurs soutiennent, sans aucune équivoque, pour après 2026, la réouverture de la pêche dans des conditions qui permettent un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.

La mission a d'ailleurs pu constater lors de son déplacement sur le terrain, à Lorient puis à La Turballe et au Croisic, qu'un fort consensus politique existait localement quant à la volonté de rouvrir la pêche aux navires disposant d'engins concernés par les mesures spatio-temporelles, après 2026.

À l'occasion de ce déplacement, qui a bénéficié d'une importante couverture par la presse locale, les rapporteurs ont ressenti un décalage entre le traitement du sujet par la presse nationale, focalisé à leurs yeux avant tout sur la préservation du dauphin, et sa couverture par la presse quotidienne régionale, davantage préoccupée par le sort des pêcheurs privés de leur activité pendant un mois.

À dire vrai, l'ambition d'une très large partie des acteurs entendus par la mission reste une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne en 2027, sauf pour les associations de protection de la nature, dont la position oscille d'un soutien conditionnel à la réouverture à une préférence pour la fermeture58(*). Les scientifiques, eux, réservent leur jugement, considérant que leur rôle n'est « pas d'émettre une opinion » sur cette question.

Le Gouvernement l'a du reste clairement énoncé, ainsi que l'a rappelé la ministre chargée de la pêche Agnès Pannier-Runacher : l'objectif est de « nous donner les moyens collectivement de rouvrir le golfe de Gascogne à la pêche dès 2027 ». Les rapporteurs ne peuvent que saluer cette ambition.

Recommandation n° 6 : maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.

2. Pourrait-on vraiment se passer de toute mesure de fermeture spatio-temporelle après 2026 ?

a) Au regard des données scientifiques et du droit existant, la voie est étroite

Si la fermeture de la pêche en 2026 est une question malheureusement réglée d'un point de vue juridique, la question reste encore ouverte au-delà de cette date. Juridiquement, l'arrêté du 24 octobre 2023, et la décision du Conseil d'État, cesseront de s'appliquer après cette date.

Pour parer au pire, il convient tout d'abord de rappeler qu'au regard du droit et des données existants, un durcissement des mesures de fermeture spatio-temporelles ne peut être entièrement exclu. Pour mémoire, la requête des associations de protection de la nature portait initialement sur une fermeture de la pêche de quatre mois (trois mois en hiver et un mois en été).

Comme l'avait jugé le Conseil d'État dans sa décision du 20 mars 2023, « dans son nouvel avis du 24 janvier 2023, le Ciem réaffirme l'urgence de renforcer la protection des petits cétacés ainsi que, pour y parvenir, l'insuffisance des seuls dispositifs de dissuasion acoustique et la nécessité de les combiner avec des fermetures spatio-temporelles, sur plusieurs semaines chaque année et pendant au moins cinq années ».L'évaluation par le Ciem de 15 scenarii de mesures d'atténuation ne permet pas d'écarter cette crainte, loin s'en faut.

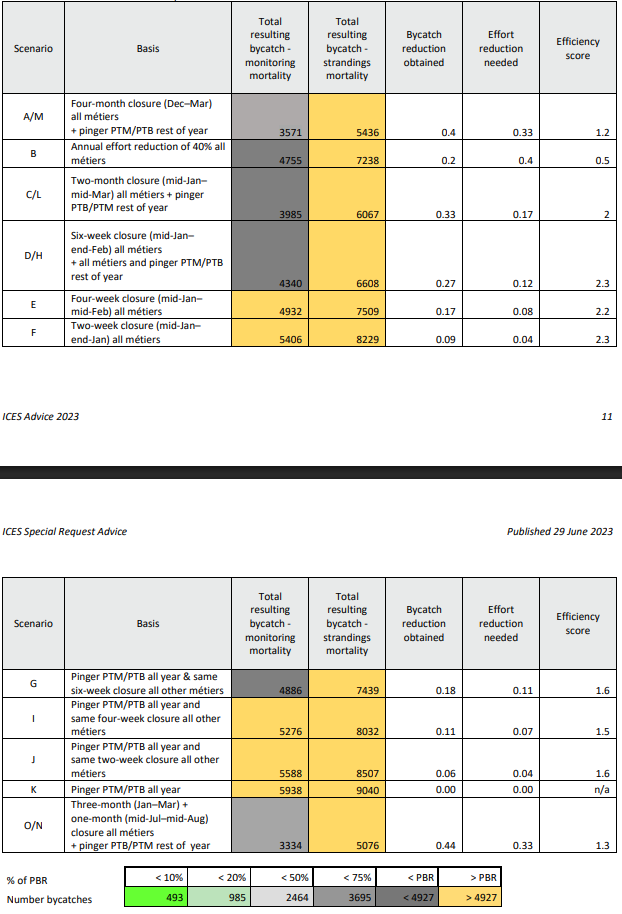

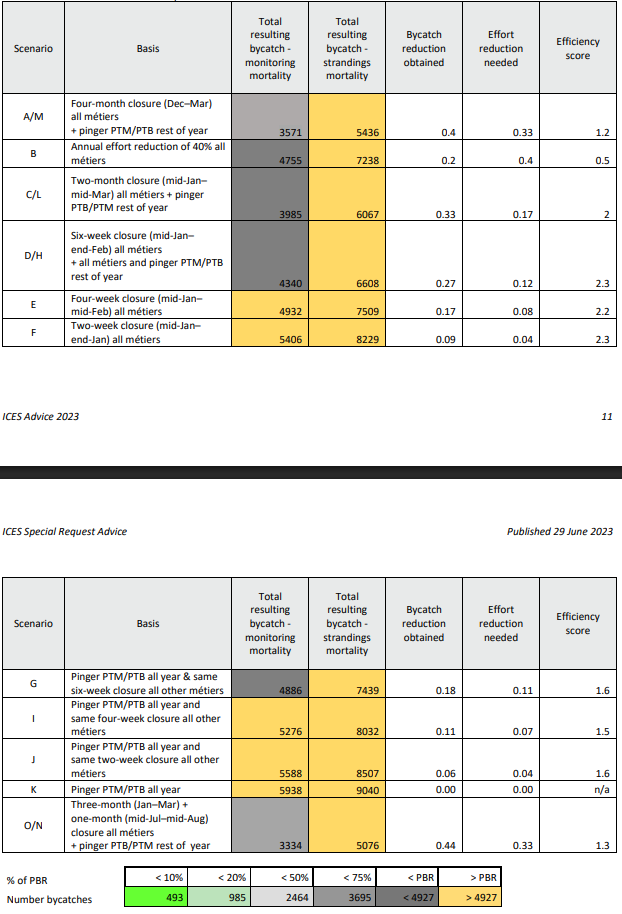

Le scénario actuel (4 semaines de fermeture et équipement des chaluts en pingers) semble proche des scenarii G (pingers sur les chaluts toute l'année et fermeture de six mois sur tous les autres métiers) ou H (6 semaines de fermeture sur tous les métiers et pingers sur les chaluts toute l'année), qui seraient compatibles avec le maintien du dauphin commun dans un état de conservation favorable selon une seule méthode d'estimation (celle des « observateurs en mer » en gris dans le tableau ci-dessous, mais pas celle des « échouages », en jaune).

Le risque doit donc être envisagé sans tabou et mesuré avec soin - une étude préalable de son impact économique et social devrait en particulier être réalisée -, les rapporteurs craignant en particulier le retour d'un cycle « arrêté avec dérogations fragiles - recours d'associations - fermeture élargie » qui verrait la justice décider de nouveau du cadre applicable. Comme pour la fermeture 2024-2026, cela ferait perdre le bénéfice de l'anticipation pour les pêcheurs et la filière.

En l'état actuel des connaissances, d'après la contribution conjointe des scientifiques d'Ifremer et de Pelagis, une réouverture est loin d'être évidente « si aucune mesure autre que technologique n'est mise en place », situation qui correspondrait au scénario K (cf. supra, partie I.C.1, sur la décision du Conseil d'État).

En fait, seuls 6 scenarii sur 1559(*) permettent de respecter le prélèvement biologique potentiel (PBR), dont 1 seul sans aucune fermeture spatio-temporelle, dans une seule des deux méthodes d'estimation des captures (méthode des « observateurs en mer »). Ce n'est le cas d'aucun scénario dans l'autre méthode (méthode des « échouages »).

Source : Ciem

Deux éléments de contexte importants permettent toutefois d'interpréter cet avis sous un jour potentiellement plus clément :

Ø il convient tout d'abord de noter que tous ces scenarii prédisent des résultats en termes de captures pour la sous-zone VIII et la division IX.a, mais reposent sur l'application de mesures d'atténuation dans le seul golfe de Gascogne (sous-zone VIII) - ce qui pose donc la question de la bonne coopération avec l'Espagne, sans laquelle les résultats prédits ne pourraient être atteints. On peut cependant déduire qu'une régionalisation des mesures d'atténuation incluant le Portugal (division IX.a) pourrait produire de meilleurs résultats (cf. partie III.D.a. ci-dessous) ;

Ø par ailleurs, il convient de noter que le Ciem ne prend pas en compte certains résultats sur l'efficacité des pingers qui étaient en cours d'obtention au moment de l'avis, et que par ailleurs aucun scénario du Ciem n'inclut l'équipement de fileyeurs en pingers, tel que la France est en train de le déployer.

b) Les pêcheurs doivent continuer à témoigner de leurs meilleurs efforts pour ne pas perdre la « bataille de l'opinion »

Marqué par la forte conflictualité autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui s'est soldée par l'abandon de ce dernier, le rapporteur de la Loire-Atlantique Philippe Grosvalet, a souhaité insister tout au long des travaux sur le fait qu'au-delà de ce qu'il est permis de faire en droit, la viabilité d'activités économiques dépend désormais, et dépendra de plus en plus, de leur acceptabilité sociale et de leur image.

La liste rouge des chalutiers et le pouvoir des images

La pêche au chalut de fond a concentré de nombreuses critiques d'associations de protection de la nature ces dernières années. La mission s'est trouvée, à Lorient ainsi qu'à La Turballe et au Croisic, en plein milieu d'une polémique ayant éclaté autour de la publication par l'association Bloom d'une « liste rouge des navires destructeurs », à l'appui d'une campagne de communication invitant les enseignes de la grande distribution à cesser de collaborer avec plus de 4 500 chalutiers qui auraient pêché dans les aires marines protégées en 2024 - une pratique pourtant légale à ce jour.

La publication de cette liste, en raison de certaines inexactitudes et, plus largement, des allégations de Bloom quant au fait que « des décennies de pêche acharnée ont vidé l'océan », a suscité un vif émoi sur les quais et chez les élus.

Les rapporteurs pensent que la pêche au chalut est davantage visée que la pêche au filet car il existerait plus d'images dans le premier cas que dans le second. Ils sont persuadés que la simple diffusion de photographies des navires ciblés dans cette liste montrerait l'écart entre la qualification de pêche « industrielle » voire « destructrice » et ce que le grand public juge acceptable.

Cet exemple, comme celui des captures accidentelles de cétacés, pose la question de la capacité de la filière à ne pas se refermer sur elle-même pour rester audible et à « gagner la bataille de l'opinion » face au discours d'associations de protection de la nature pouvant rencontrer un fort écho dans la population et notamment dans ses franges les plus jeunes (jusqu'à 40 ans).

Les rapporteurs appellent donc les professionnels à convertir un légitime désarroi en initiatives positives et à saisir toutes les occasions pour se montrer proactifs dans la communication sur la réalité de leur activité. Cette communication pourrait notamment porter sur les évolutions passées des pratiques, et sur la comparaison de ces pratiques avec celles observées pour les navires battant pavillon étranger.

Par ailleurs, par leur fine connaissance des milieux marins, les pêcheurs ne manquent pas d'atouts pour participer à des programmes scientifiques, alors que la France s'apprête à accueillir la troisième Conférence des Nations unies sur l'océan (Unoc), à Nice, en juin 2025.

* 58 Pour les associations de protection de la nature, tant qu'une indemnisation est prévue en contrepartie de la fermeture, c'est le signe que la décision est temporaire et qu'une issue durable n'a pas été trouvée. Dans le détail, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) « partage cette volonté [de réouverture] à la seule condition que des mesures de gestion soient prises afin de réduire les captures accidentelles de petits cétacés en-deçà d'un seuil mettant en péril leur conservation ». France Nature Environnement (FNE) « ne partage pas vraiment cette volonté » et juge « difficile de s'engager à ce sujet tant qu'il n'y a pas de bilan de l'efficacité des mesures engagées ». Bloom « ne partage pas cette volonté [de réouverture], évidemment, puisque le problème n'a pas été réglé ».

* 59 « En tenant compte des estimations de captures accidentelles basées sur les données d'échouage, aucun des quinze scénarios proposés appliqués à la sous-zone VIII ne peut réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans la sous-zone VIII et la division IX.a en dessous de la limite de prélèvement biologique potentiel (PBR) pour la population de l'espèce dans l'Atlantique du Nord-Est (c'est-à-dire 4 927 animaux par an). » « Sur la base des estimations de captures accidentelles dérivées des données de surveillance en mer, six des quinze scénarios appliqués à la sous-zone VIII sont susceptibles de réduire les captures accessoires dans le golfe de Gascogne et sur la côte ibérique (sous-zone VIII et division IX.a) en deçà de la limite de prélèvement biologique potentiel. »