III. LE FNADT : UNE CONDITION SINE QUA NON POUR LA POURSUITE DES POLITIQUES DE MASSIF ET DE BASSIN DE FLEUVE

Au-delà de sa souplesse, de son indéniable impact économique et de son effet levier majeur, le FNADT est le seul vecteur assurant aujourd'hui le financement de certaines politiques publiques d'aménagement du territoire menées par l'État. Sans le FNADT, ces politiques publiques disparaîtraient. Or, les conséquences de sa suppression, fusion ou réduction seraient extrêmement dommageables pour l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou périurbains.

Le rapporteur spécial a souhaité se concentrer sur deux d'entre elles, pour mesurer concrètement l'impact d'une disparition, fusion ou réduction supplémentaire des crédits alloués au FNADT : le financement des politiques de massif d'une part et le financement des bassins de fleuve d'autre part, dans la mesure où environ le quart des communes françaises en bénéficient.

A. LA PRÉSERVATION DU FNADT, CONDITION EXISTENTIELLE POUR LA CONTINUITÉ DES POLITIQUES DE MASSIF

Trois classifications de communes de montagne doivent être distinguées.

En premier lieu, des communes ou parties de communes sont assujetties aux dispositions spécifiques aux zones de montagne du code de l'urbanisme. Ce « zonage urbanisme » concerne, intégralement ou partiellement, 5 585 communes. Leur territoire fait l'objet de règles protectrices quant aux aménagements urbanistiques qui y sont effectués28(*).

En deuxième lieu, les zones agricoles défavorisées de montagne relèvent d'une approche sectorielle, dédiée en priorité à l'agriculture au titre de la reconnaissance et de la compensation des handicaps naturels, et ouvrent droit à des dispositifs spécifiques de soutien. Il s'agit des 6 178 communes caractérisées par des « handicaps significatifs » au sens de la loi montagne29(*) (altitude, pente, climat ou combinaison de ces facteurs) dont la liste est fixée par arrêté conjoint30(*) des ministres en charge de l'agriculture et de l'économie. On le qualifie de « zonage agricole ». Ce zonage est pris en compte par l'État dans le calcul de certaines dotations comme la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes ou pour l'application différenciée de certaines règles.

En dernier lieu, il faut distinguer les communes situées dans les massifs au sens de la loi montagne qui en définit31(*) six en métropole (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien). Ces six massifs sont entendus comme une « zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et [qui] forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale ». Dans les départements d'outre-mer, la loi prévoit qu'est constitué un massif par département comprenant des zones de montagne, soit trois massifs ultra-marins (Guadeloupe, Martinique, Réunion).

Les communes situées sur le territoire des six massifs hexagonaux sont listées par voie réglementaire32(*) tandis que, dans les outre-mer, toutes les communes situées en zone de montagne font partie du massif concerné. Les massifs englobent donc non seulement les communes des zones de montagne, mais aussi les communes des zones qui leur sont immédiatement contigües : les piémonts voire les plaines si ces dernières assurent la continuité du massif. Cette vision extensive de la notion de massif permet de prendre en compte les interactions et les échanges entre les territoires d'altitude et les plaines et de mettre en place des projets d'aménagement de territoire plus pertinents. Ce sont ainsi 8 611 communes qui relèvent du territoire d'un des neuf massifs.

Chacun des six massifs métropolitains est piloté par un comité pour le développement, l'aménagement et la protection, dénommé « comité de massif » dont les règles de gouvernance ont été fixées par voie réglementaire33(*) à l'exception du comité de massif pour la Corse dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse34(*).

Les comités de massifs bénéficient de financements spécifiques de l'Etat, très majoritairement au titre du FNADT, mobilisés dans le cadre des contrats de plan interrégionaux de massifs. Chacun des comités de massif signe une convention interrégionale pluriannuelle dans le cadre de laquelle sont coordonnées les interventions financières des partenaires du massif concerné (Europe, État, régions, départements, communes et intercommunalités).

Emplacement géographique des 8 611 communes situées en zone de massifs

Source : carte générée à partir du site Internet de l'observatoire des territoires

La législation consacre explicitement le principe d'un « développement équitable et durable de la montagne », reposant sur « une dynamique de progrès initiée, portée et maitrisée par les populations de montagne, appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d'auto-développement ». Dès lors, la première loi montagne (1985) avait mis en place le Fonds d'intervention pour l'auto-développement en montagne (FIAM) précédemment évoqué, devant permettre, entre autres, de répondre à cet enjeu d'auto- développement.

Celui-ci a finalement été intégré au FNADT en 1995 lors de sa création via la fusion de plusieurs fonds d'action régionaux.

Concrètement, une partie des crédits du FNADT est donc fléchée directement vers des projets situés en zone de montagne. Certaines priorités d'action spécifiques aux territoires de montagne sont aussi encouragées (mobilité, accès aux soins, diversification économique hors-ski, préservation des écosystèmes...).

Les contrats de massif bénéficient d'un financement qui passe, à titre principal s'agissant de l'État, par les dispositifs contractualisés de l'action 11 (section locale du FNADT) du programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la mission « Cohésion des territoires ».

Là aussi, l'effet levier est particulièrement puissant puisque les financements étatiques permettent en réalité de susciter les investissements émanant des collectivités territoriales, d'opérateurs ou agences, de structures privées comme les associations et bien entendu du fonds européen de développement régional (FEADER).

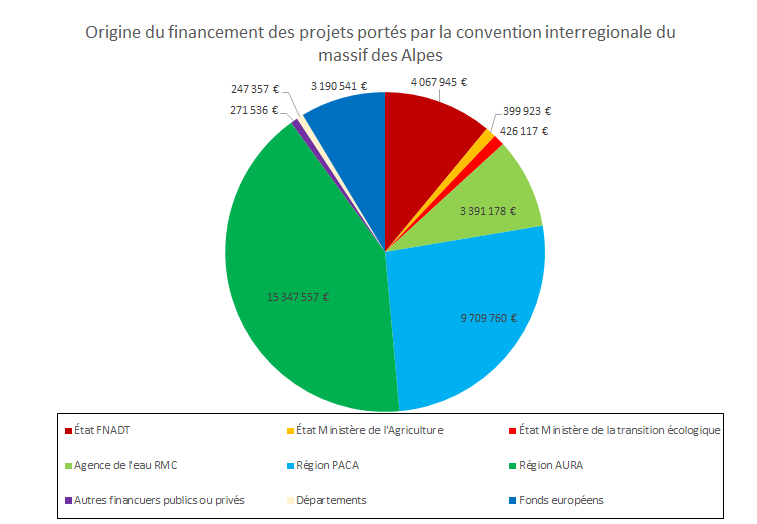

En 2024, pour prendre l'exemple du massif des Alpes, moins de 5 millions d'euros de crédits étatiques ont suscité l'apport d'un peu plus de 32 millions d'euros de financements supplémentaires comme l'illustre le tableau ci-après.

Crédits engagés en 2024 par les

signataires de la convention interrégionale

du massif des alpes

(cima) et nombre de dossiers soutenus

|

Signataires CIMA |

État (Crédits contractualisés) |

Agence de l'eau |

Région Provence-Alpes Côte d'azur |

Région Auvergne-Rhône-Alpes |

|||

|

Type de fonds ou dotation |

Min Intérieur -Cohésion territ. (FNADT Alpes) |

Min Agriculture, alim. (PSEM) |

Min Transition écologique (FPRNM) |

Programme cadre d'intervention |

Plan montagne régional et autres dispositifs |

Plan montagne régional et autres dispositifs |

|

|

Nombre d'opérations |

133 |

22 |

16 |

11 |

258 |

173 |

|

|

Montant annuel programmé ou rattaché (en euros) |

4 067 945 |

399 923 |

426 117 |

3 391 178 |

9 709 760 |

15 347 557 |

|

|

Autres Financeurs impliqués dans opérations retenues |

Autres financeurs publics ou privés |

Départements |

FEADER Alpes |

||||

|

Nombre d'opérations |

15 |

16 |

7 |

||||

|

Montant annuel programmé ou rattaché |

271 536 |

245 357 |

3 190 541 |

||||

Source : Préfet de massif des alpes

Ainsi, la participation de l'État, qui conditionne celle des autres acteurs de l'aménagement du territoire, repose presque exclusivement sur le FNADT.

La remise en cause du FNADT reviendrait ainsi à acter la fin des politiques de massif, ce qui paraît inenvisageable, particulièrement dans un contexte où ces territoires doivent relever de nombreux défis. En effet, de nombreuses politiques publiques impulsées dans le cadre de la politique de massifs ne peuvent bénéficier d'aucun autre financement en raison de leurs très grandes spécificités. Il s'agit soit d'expérimentations (on citera par exemple les bucherons pompiers ou encore l'indicateur « forêt mature » dans le massif du Jura), soit d'opérations ne relevant d'aucun autre dispositif existant (telles l'élaboration d'un protocole de classement des espèces protégées, la création de gites ou encore l'évolution du modèle touristique des massifs) ou encore d'une manière de développer ou préserver des filières adaptées à chaque massif (pastoralisme, forêt, labels économiques, etc.).

Source : Commission des finances du Sénat

Chacun des contrats de massif comporte des objectifs qui lui sont propres, déclinés sous l'appellation de défis ou d'axes. Ces défis sont donc élaborés à l'aune d'enjeux locaux, considérés comme particulièrement structurants et vecteurs de développement. Il peut par exemple s'agir du soutien à des activités économiques liées aux savoir-faire locaux, comme l'artisanat de Saint-Claude soutenu par le massif du Jura. Il peut aussi s'agir d'un soutien à des projets de sauvegarde du patrimoine culturel local, qui sans ce financement viendrait à s'éteindre de façon irrémédiable, comme la préservation de la filière laine dans de nombreux territoires de montagne par exemple, ou encore celle de la pierre sèche dans l'ensemble du massif central. Ce soutien passe, par exemple, par la promotion économique des savoir-faire, ou par la création de certificats de qualification professionnelle.

* 28 Ces règles sont principalement fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-25 du code de l'urbanisme.

* 29 Ces handicaps significatifs sont définis à l' article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

* 30 Cf. arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones agricoles défavorisées.

* 31 L' article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne constate l'existence des massifs suivants en métropole : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.

* 32 Cf. décret n° 2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs.

* 33 Cf. décret n° 2017-755 du 3 mai 2017 relatif à la composition et au fonctionnement des comités pour le développement, l'aménagement et la protection du massif des Alpes, du Massif central, du massif du Jura, du massif des Pyrénées et du massif des Vosges.

* 34 L'exercice de cette compétence par l'Assemblée de Corse a néanmoins donné lieu, par la suite, à la publication du décret n° 85-998 du 20 septembre 1985 85-998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour la Corse.