LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire, dans le pays d'origine, grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).

Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).

Recommandation n° 3 : actualiser chaque mois les remontées de dépenses et de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État afin d'améliorer la prévision (DSS, CNAM).

Recommandation n° 4 : enregistrer le statut administratif des personnes sollicitant ou bénéficiant d'une greffe (agence de biomédecine).

Recommandation n° 5 : limiter le bénéfice de l'aide médicale de l'État aux enfants mineurs à charge du bénéficiaire et prendre en compte les revenus du conjoint lors de la définition du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l'aide (DSS).

Recommandation n° 6 : exclure du bénéfice de l'AME les personnes à qui un titre de séjour n'a pas été accordé ou a été retiré pour un motif d'ordre public (DSS).

Recommandation n° 7 : étendre le recours à l'accord préalable avant de bénéficier de soins « non urgents » à l'ensemble des bénéficiaires de l'AME (DSS, CNAM).

Recommandation n° 8 : limiter le panier de soins pris en charge, sur le modèle de la recommandation cadre de l'Allemagne, en excluant notamment les programmes de soins programmés pour les maladies chroniques, et en soumettant à autorisation préalable les traitements hospitaliers non urgents, la rééducation physique ou encore la psychothérapie (DSS, CNAM).

Recommandation n° 9 : mettre en oeuvre des campagnes de prévention spécifiques à destination des bénéficiaires de l'AME dans les CPAM, en particulier lors de la délivrance de la carte de bénéficiaire de l'aide (DSS, CNAM).

Recommandation n° 10 : exclure l'extrait d'acte de naissance de la liste des documents d'identité valables pour délivrer une carte d'aide médicale de l'État (DSS, CNAM).

I. L'AME, UN DISPOSITIF GÉNÉREUX ET INCHANGÉ DEPUIS 2020

A. L'AIDE MÉDICALE DE L'ÉTAT, PRINCIPAL DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES ÉTRANGERS EN FRANCE

1. Des dispositifs réservés aux étrangers en situation irrégulière

L'aide médicale de l'État (AME) recouvre en réalité plusieurs dispositifs distincts, relevant de la mission « Santé » du budget de l'État.

a) L'aide médicale de l'État de droit commun

Le dispositif le plus massif en termes de dépenses et de nombre de bénéficiaires est l'AME de droit commun. Elle a été créée par la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle4(*). En effet, jusqu'en 1993, l'aide médicale départementale permettait de couvrir les soins des personnes les plus précaires, y compris les étrangers en situation irrégulière. Or la loi du 24 août 1993 relative à la maitrise de l'immigration et aux conditions d'entrée5(*), d'accueil et séjour des étrangers en France (dite loi « Pasqua-Debré ») a imposé une condition de régularité du séjour pour bénéficier de l'assurance maladie. L'aide médicale départementale a donc été remplacée par la couverture maladie universelle, pour les résidents en situation régulière, ainsi que par l'aide médicale de l'État, pour les étrangers présents en situation irrégulière, à partir de 2000. Plusieurs objectifs sous-tendaient la création de l'aide médicale de l'État :

- un objectif de santé publique, visant à améliorer la prise en charge notamment des maladies contagieuses ;

- un objectif éthique et humanitaire, visant à reconnaitre le droit à la santé de toutes les personnes présentes en France ;

- un objectif de rationalisation de la dépense publique, aux fins d'éviter une prise en charge plus importante de soins qui auraient pu être évités avec une détection plus précoce.

L'AME de droit commun, définie aux articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, permet donc la protection de la santé des personnes étrangères vivant en France depuis au moins trois mois consécutifs en situation irrégulière et, de ce fait, non éligibles à la protection universelle maladie (PUMa)6(*).

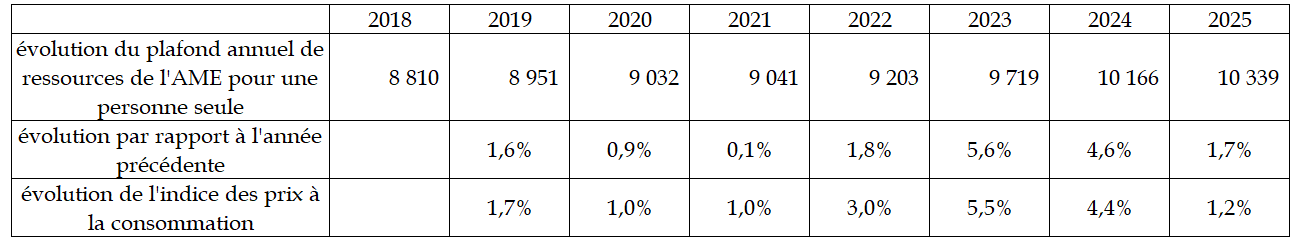

Ces personnes ne doivent pas disposer de ressources dépassant un plafond annuel défini au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Ce plafond, qui s'élève à 10 339 euros par an pour une personne seule en métropole à partir du 1er avril 20257(*), est révisé chaque année « pour tenir compte de l'évolution des prix ». Il correspond à un revenu maximal de 862 euros mensuels.

Évolution du plafond annuel de ressources

du bénéfice de l'AME

entre 2018 et 2025

(en euros et en pourcentage)

Source : commission des finances

Au total, le plafond de ressources pour bénéficier de l'AME de droit commun a augmenté de 17,3 % entre 2018 et 2025, alors que l'inflation cumulée a été de 17,5 %. L'évolution du plafond est donc globalement conforme à la hausse de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, il est à noter qu'il s'agit du même plafond que celui qui est utilisé pour définir le droit d'un assuré social, en situation régulière, à la protection complémentaire en matière de santé. Les conditions d'évolution du plafond ne dépendent donc pas uniquement de considérations liées à l'aide médicale de l'État.

Le plafond de ressources est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L'AME de droit commun s'applique également aux « ayant-droits » du bénéficiaire, à savoir :

- le conjoint ou le concubin, les enfants mineurs à charge et les enfants majeurs qui poursuivent leurs études ou sont dans l'impossibilité d'exercer un travail salarié en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique, conformément à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

- une personne unique, vivant depuis 12 mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide et se trouvant à sa « charge effective, totale et permanente ». Le demandeur effectue une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, à cette fin.

L'aide médicale de l'État s'applique enfin dans l'ensemble des départements français et ultramarins, à l'exception de Mayotte, conformément à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des familles. À Mayotte, sauf pour les soins dont le défaut « peut entrainer une altération grave et durable de l'état de santé » ou de ceux relevant du « cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves », la prise en charge relève directement des patients, conformément à l'article L. 614-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par ailleurs, conformément à l'article 74 de la Constitution, la compétence en matière de santé relève du Pays en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'AME ne s'y applique donc pas.

Enfin, tous les frais de santé ne relèvent pas de l'aide médicale de l'État de droit commun. Sont compris, comme pour les assurés sociaux, des frais de médecine générale et spéciale, pour :

- les soins et de prothèses dentaires ;

- les frais pharmaceutiques et d'appareils ;

- les frais d'examens de biologie médicale,

- les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle,

- les frais des séances d'accompagnement psychologique ;

- les frais d'interventions chirurgicales ;

- la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs ;

- les frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir des examens ;

- les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ;

- les actes et traitements à visée préventive, y compris les rendez-vous de prévention organisés à certains âges ;

- l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens liés à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ;

- le forfait journalier acquitté par les assurés sociaux lors d'un séjour dans un établissement de santé, institué à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, est pris en charge intégralement pour les mineurs.

Pour les bénéficiaires majeurs, l'AME couvre 100 % du tarif de la sécurité sociale. Ainsi, aucun dépassement d'honoraires ou du tarif de la Sécurité sociale n'est pris en charge au titre de l'aide médicale de l'État.

Peuvent toutefois être exclus de la prise en charge, sauf pour les mineurs, les actes, produits et prestations dont le service médical rendu n'est ni moyen ni important, ou « lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ».

Conformément à l'article R. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont explicitement exclus de la prise en charge au titre de l'aide médicale de l'État :

- les cures thermales ;

- l'assistance médicale à la procréation (PMA) ;

- les médicaments dont le service médical rendu est faible.

Ne sont pas non plus inclus dans le bénéfice de l'AME de droit commun par exemple les frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire ou encore de repérage des troubles du neurodéveloppement.

Les bénéficiaires de l'AME sont également supposés recevoir systématiquement des médicaments génériques en pharmacie, à moins que le prix du générique ne soit supérieur ou égal à celui du princeps ou si ce générique est soumis au tarif forfaitaire de responsabilité. Pour les assurés sociaux, la substitution en pharmacie d'un princeps par un générique est conditionnée à l'accord du patient.

Enfin, les personnes bénéficiant de l'aide médicale de l'État depuis moins de neuf mois ne peuvent recevoir certains soins qu'après un accord préalable de la caisse d'assurance maladie, et uniquement si l'absence de réalisation de ces prestations peut avoir des conséquences « vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne », comme indiqué à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces soins sont définis à l'article R. 251-3 du même code, et comprennent :

- certaines prestations réalisées en établissement de santé, lorsqu'elles ne concernent pas des « traumas, fractures, brûlures, infections, hémorrhagies, tumeurs suspectées ou avérées » : libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, libérations du médian au canal carpien, interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, allogreffes de cornée, interventions sur le cristallin avec trabéculectomie, rhinoplasties, pose d'implants cochléaires, interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, interventions pour oreilles décollées, prothèses de genou, prothèses d'épaule, prothèses de hanche, interventions sur la hanche et le fémur, sur le sein, gastroplasties et autres interventions pour obésité ;

- certains actes réalisés en ville : les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières précitées, les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières précitées.

b) L'AME pour soins urgents

Par ailleurs, pour les étrangers en situation irrégulière ne pouvant bénéficier de l'AME de droit commun, une prise en charge au titre de « soins urgents » est prévue aux articles L. 254-1 et L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette prise en charge est également possible pour les demandeurs d'asile majeurs ne relevant pas du régime général d'assurance maladie, c'est-à-dire les demandeurs d'asile présents depuis moins de trois mois sur le territoire national, conformément à l'article D. 160-2 du code de la sécurité sociale.

L'AME pour soins urgents concerne les étrangers en situation irrégulière, sans condition de résidence, dès lors que leur pronostic vital est engagé ou qu'ils sont victimes d'une altération grave et durable de leur état de santé ou de celui de leur enfant à naitre.

c) L'AME humanitaire et l'AME médicale pour les personnes gardées à vue

Enfin, conformément aux 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, il existe deux autres dispositifs d'aide médicale de l'État :

- L'AME humanitaire, qui vise les prises en charge ponctuelles de soins hospitaliers de personnes françaises ou étrangères ne résidant pas sur le territoire. Cette couverture est accordée au cas par cas par le ministère chargé de l'action sociale et doit permettre, chaque année, à une centaine de personnes disposant de faibles revenus de régler une dette hospitalière ;

- l'aide médicale accordée aux personnes gardées à vue qui se limite à la prise en charge des médicaments - si l'intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires à leur acquisition - et aux actes infirmiers prescrits, ainsi que l'aide médicale fournie aux personnes placées en rétention administrative pour les soins prodigués à l'extérieur des lieux de rétention.

2. Une réforme promise de l'AME mais jamais mise en oeuvre

Depuis sa création en 1999, le dispositif de l'AME a été modifié à plusieurs reprises.

La loi de finances du 30 décembre 2002 rectificative pour 20028(*) instaure ainsi le principe d'une participation financière des bénéficiaires de l'AME, conditionnée à un décret d'application qui ne sera jamais appliqué.

La loi de finances pour 2003 instaure une condition de résidence ininterrompue de trois mois pour accéder à l'AME et crée, en réaction, la prise en charge au titre des soins urgents codifiée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Un droit de timbre pour bénéficier de l'AME, d'un montant de 30 euros, est institué au 1er mars 2011 par la loi de finances initiale pour 20119(*), mais est supprimé par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 pour 201210(*).

À l'initiative du Gouvernement, une réforme limitée de l'aide médicale de l'État a été adoptée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Plusieurs mesures sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2021 afin de mieux prévenir les risques de fraudes et de détournements abusifs du dispositif de l'AME :

- une condition de durée minimale de séjour irrégulier de trois mois est nécessaire pour obtenir le bénéfice de l'AME11(*), afin d'éviter un accès immédiat au dispositif dès l'expiration d'un visa touristique ;

- une obligation de dépôt physique de la première demande d'AME12(*) est instituée.

Les caisses primaires d'Assurance maladie ont commencé, par l'interrogation de la base Visabio, à vérifier que les demandeurs ne disposaient pas d'un visa en cours de validité, situation devant les exclure du bénéfice de l'AME.

- enfin, le bénéfice de certaines prestations programmées et non urgentes est subordonné à un délai d'ancienneté de neuf mois de bénéfice de l'AME13(*). Pour les cas les plus urgents ne pouvant attendre le délai d'ancienneté, la prise en charge par l'AME est également possible après accord préalable du service du contrôle médical de la caisse primaire d'Assurance maladie.

Une nouvelle réforme de l'aide médicale de l'État avait été annoncée par le Gouvernement en 2023, à l'occasion du vote par le Sénat de la transformation de l'AME en Aide médicale d'urgence le 14 novembre 2023 au cours de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration14(*). Dans ce cadre, le gouvernement avait chargé MM. Evin et Stefanini de réaliser une mission concernant l'AME.

Le rapport Evin-Stefanini, publié le 4 décembre 2023, estime qu'il s'agit d'un dispositif « utile, maîtrisé pour l'essentiel mais exposé à l'augmentation récente du nombre de ses bénéficiaires ». Cette mission a eu lieu en un temps record (moins de trois mois), ce qui a complexifié son travail. Les co-auteurs ont toutefois pu recommander notamment :

- l'émancipation des majeurs ayants-droits pour le bénéfice de l'AME ;

- le resserrement de la vérification des conditions d'accès (présence physique du bénéficiaire à chaque dépôt de dossier et retrait de cartes, amélioration de la formation des agents des CPAM à la détection de faux papiers) ;

- l'exclusion du bénéfice de l'AME des personnes frappées d'une mesure d'éloignement du territoire pour motif d'ordre public ;

- l'extension du recours à l'accord préalable (application au-delà de 9 mois, extension à d'autres actes ou affections).

Or ces réformes, dont une partie est d'ordre réglementaire, n'ont jamais été conduites par le Gouvernement, malgré les promesses en ce sens des Premiers ministres Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Il n'est pas acceptable que le Gouvernement ne tienne pas des engagements pris devant les Parlementaires. Il est indispensable et urgent de procéder à une amélioration substantielle du régime de l'aide médicale de l'État.

3. Une prise en charge sanitaire des étrangers en France dépassant le cadre de la seule AME

Par ailleurs, la prise en charge sanitaire des étrangers présents sur le sol national dépasse le seul cadre de l'aide médicale de l'État.

a) Le cas des étrangers entrés avec un visa sur le sol français

Certains étrangers en situation irrégulière sont en réalité entrés sur le territoire français de manière régulière et leur visa a expiré. La question de la prise en charge des frais de santé de ces personnes, parfois venues en France pour bénéficier des soins, constitue un enjeu financier certain pour le système sanitaire.

Ainsi, pour les ressortissants non membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique, l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que pour entrer en France, tout étranger doit être muni d'un justificatif « de prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ». Cet article concerne tant les visas de court séjour que ceux de long séjour (d'une durée supérieure à 90 jours). Pour les citoyens de l'Union européenne, un séjour de plus de trois mois est conditionné également à la souscription à une assurance maladie, conformément à l'article L. 233-1 du code précité.

Des dispenses à cette obligation sont prévues dans le cas des visas de long séjour :

- les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs (art. L.312-5) ;

- l'étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France (art. L. 312-6) ;

- les enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France (art. L.312-6) ;

- les personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées (art. L.312-6) : on trouve dans cette catégorie les volontaires internationaux et les « talents ».

Les étudiants sont également exemptés de produire une attestation d'assurance lors du dépôt de leur demande de visa, attendu qu'ils peuvent demander leur affiliation à l'assurance maladie15(*).

En pratique, s'agissant des visas de long séjour, sont concernés par l'obligation de produire une attestation de prise en charge des soins médicaux et du rapatriement, pour la totalité de la durée du séjour, les demandeurs de visa ayant vocation à recevoir :

- un visa de long séjour temporaire (VLS-T) délivré aux étrangers « visiteurs » (art. L. 426-20), aux enfants « mineurs scolarisés », aux étrangers participant à un programme « visa vacances-travail » si l'accord bilatéral concerné le prévoit ;

- un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) délivré à l'étranger en recherche d'emploi ou créateur d'entreprise au titre de l'article L.422-14.

Dans le cas des visas de court séjour, sont dispensés de produire une telle assurance dans le cas des visas de court séjour : les titulaires d'un passeport diplomatique, les ressortissants de pays tiers membres de famille d'un ressortissant de l'Union ou relevant de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union et qui souhaitent rejoindre le ressortissant de l'Union ou le ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord sur le retrait dans l'État d'accueil où il se trouve. La dérogation à l'obligation de présenter une preuve d'assurance maladie en voyage peut également concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.

L'absence d'assurance, lorsqu'exigée, constitue un motif de refus du visa. L'assurance doit être valable sur tout le territoire des États membres et couvrir l'intégralité du séjour envisagé par le demandeur pendant la période de validité du visa. La couverture minimale est de 30 000 euros, conformément à l'article R. 313-3 du CESEDA.

L'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a une mission médicale double :

- dans le cadre de l'entrée d'étrangers sur le territoire français avec un titre de séjour, une visite de prévention avec une radiographie pulmonaire est conduite par l'un des médecins agréés de l'OFII. Près de 60 000 personnes par an reçoivent une telle visite médicale, qui conditionne la pérennité de leur titre de séjour. L'objectif de cette visite est le contrôle des maladies transmissibles, l'appréciation de la santé mentale des individus arrivant et la compatibilité entre le travail pressenti en France et l'état de santé de la personne. Une partie des visites médicales est conduite à l'étranger.

- dans le cas des demandeurs d'asile, une visite médicale est également prévue et effectuée par l'OFII.

Lors des auditions, des cas de filières d'étrangers entrés souvent légalement sur le territoire français ont été mentionnés, notamment en provenance d'Algérie, de Géorgie ou encore du Kosovo. Or dans le cas de ces pays, aucun visa n'est demandé en cas de séjour en France d'une durée inférieure à 90 jours. L'assurance médicale demeure obligatoire, mais son existence est difficile à contrôler en amont en l'absence de procédure de visa en consulat précédant la venue en France.

Par ailleurs, il n'existe pas de lien entre une pathologie et le refus d'un titre de séjour en France, alors que c'est le cas aux Etats-Unis. En effet, pour ce faire, il faudrait systématiser la visite médicale avant l'arrivée en France dans le pays d'origine, comme le font déjà les Etats-Unis qui disposent de conventions en ce sens avec des médecins locaux. Un tel système pourrait être avantageusement mis en oeuvre en France. Il permettrait de limiter le nombre de personnes venant en France se faire soigner pour une maladie chronique, en demandant un visa qui peut arriver à expiration avant la fin des soins. L'objectif est d'éviter le « tourisme médical ».

Recommandation n° 1 : Imposer une visite médicale obligatoire dans le pays d'origine grâce à un réseau de médecins « agréés » aux personnes souhaitant bénéficier d'un visa de longue durée en France (direction générale des étrangers de France, ministère des affaires étrangères).

Dans leur rapport de 2019 sur l'aide médicale de l'État16(*), les inspections préconisaient également, afin de détecter les suspicions de migration pour soins, de permettre aux consulats et à la police aux frontières de connaître les bénéficiaires de l'AME et les redevables d'une créance hospitalière, grâce à la constitution d'un fichier centralisé des impayés hospitaliers. Quant au signalement des impayés hospitaliers, il suppose que les établissements de santé concernés renseignent la nationalité des patients, ce qui n'est le plus souvent pas le cas. Une telle initiative doit être mise en oeuvre.

De plus, même dans le cas où les personnes bénéficient d'une assurance médicale privée, il est parfois difficile pour les hôpitaux d'obtenir le recouvrement de leurs créances. Notamment lors d'un passage aux urgences la nuit, la facture n'est pas produite immédiatement et aucun acompte n'est demandé aux patients. Par ailleurs, dans le cas de pathologies anciennes, il est parfois difficile d'obtenir le remboursement par les assurances.

b) Le cas des étrangers titulaires d'un titre de séjour

Les étrangers présents régulièrement sur le sol français pour une durée trop importante pour bénéficier d'un visa sont titulaires d'un titre de séjour. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier de l'affiliation à la protection universelle maladie (PUMa) qu'au bout de six mois de résidence en France, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale. Dans l'intervalle, ils peuvent alors bénéficier de l'aide médicale de l'État de droit commun au bout de trois mois de résidence, et surtout des soins urgents si leur état de santé le justifie.

Le titre de séjour pour soins

Il existe également un titre de séjour accordé spécifiquement pour les étrangers qui auraient besoin d'une prise en charge sanitaire. L'article L. 425-9 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », s'il remplit les conditions suivantes :

- son état de santé nécessite une « prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ;

- il ne pourrait bénéficier d'un « traitement approprié » dans son pays d'origine, « eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé » ;

- il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- il réside habituellement en France.

En 2024, 3 054 premiers titres de séjour pour soins (dits « étranger malade ») ont été accordés, en baisse de 4,1 % par rapport à 2023. Il est très difficile d'évaluer combien de titres de séjour pour soins sont en circulation en France, étant donné que le motif des renouvellements de titre « de plein droit » n'est pas enregistré. En tout état de cause, selon l'OFII, le stock est composé de 20 600 titres de séjour pour soin fin 2022, contre 30 400 en 2018.

Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers en France

À noter, qu'en cas de mesure d'éloignement définitive, les droits à la PUMa éventuellement ouverts sont fermés au bout de deux mois (article R. 111-4 du code de la sécurité sociale), afin d'éviter des procédures administratives trop lourdes en cas de retard dans le renouvellement d'un titre de séjour. Cela signifie toutefois que des étrangers en situation irrégulière peuvent bénéficier de la PUMa pendant deux mois, avant de devoir demander l'AME.

c) Le cas spécifique des demandeurs d'asile

Les demandeurs d'asile, soit la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger menacé dans son pays d'origine qui ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays, bénéficient après trois mois de résidence en France de la protection universelle maladie (PUMa). Avant ces trois mois, ils n'ont une prise en charge sanitaire qu'au titre de l'aide médicale de l'État pour les soins urgents.

Si la demande d'asile est acceptée, les demandeurs d'asile continuent à bénéficier de la PUMa. Toutefois, lorsque la demande est déboutée, c'est-à-dire dans 54,3 % des cas en 202417(*), ils ne peuvent demander que l'aide médicale de l'État, à condition de satisfaire les critères d'accès de résidence stable et de ressources. Or dans ce cas, le droit d'accès à la PUMa n'est résilié qu'au bout de 6 mois, conformément à l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, 14 % des bénéficiaires de l'AME seraient des demandeurs d'asile déboutés.

Une telle organisation parait très étonnante. Il serait plus cohérent de faire bénéficier les demandeurs d'asile de l'aide médicale de l'État, donnant une vision plus transparente de la dépense véritable en termes de santé de l'État en faveur des étrangers présents sur le territoire français sans titre de séjour. Le parcours administratif de prise en charge des soins de ces personnes s'en trouverait moins heurté. De plus, le régime de l'AME de droit commun étant moins étendu que celui de la PUMa, une telle mesure serait une source d'économies pour la puissance publique. Un tel système est par exemple utilisé en Allemagne.

L'un des intérêts de faire bénéficier les demandeurs d'asile de la PUMa est qu'ils peuvent demander également la complémentaire santé solidaire, sous conditions de ressources, limitant de fait la prise en charge sanitaire par la sécurité sociale. Toutefois, la complémentaire santé solidaire est financée par l'État : le coût des soins des demandeurs d'asile relève ainsi de la puissance publique dans tous les cas.

Recommandation n° 2 : intégrer les demandeurs d'asile au régime de l'AME (direction de la sécurité sociale - DSS, caisse nationale d'assurance maladie - CNAM).

Toutefois, deux points doivent être pris en compte :

- d'une part, un tel dispositif revient à augmenter le coût pour l'État de la mission « Santé » via un transfert depuis la sécurité sociale. Entre 2021 et 2024, l'OFPRA a enregistré entre 103 164 et 153 715 demandes chaque année, en hausse de 50 % en quatre ans ;

- d'autre part, certains demandeurs d'asile ne demandent en fait pas l'AME une fois qu'ils sont déboutés.

* 4 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

* 5 Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.

* 6 La PUMa a remplacé la couverture maladie universelle (CMU) au 1er janvier 2016.

* 7Arrêté du 28 mars 2025 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé.

* 8 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.

* 9 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 10 Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 11 Article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 12 Article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 13 Articles L. 251-1 et R. 251-4 du code de l'action sociale et des familles.

* 14 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 15 En vertu de l'instruction ministérielle DSS n° D18-018498 du 15 janvier 2019.

* 16 L'aide médicale de l'État : diagnostic et propositions, mission Inspection générale des finances - inspection générale des affaires sociales, 11 octobre 2019.

* 17 D'après le ministère de l'Intérieur, 70 284 asiles ont été attribués, contre 153 715 demandes.