PREMIÈRE PARTIE

LA

RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'ÉLOIGNEMENT

DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE MAIS ENCORE

SOUS-DIMENSIONNÉ

La rétention administrative constitue, du fait de son efficacité en matière d'éloignement et malgré des obstacles persistants, un instrument central de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière.

Elle fait l'objet, en tant que mesure privative de liberté, d'un encadrement juridique rigoureux. Par ailleurs, elle a été, depuis 2022, recentrée sur les personnes représentant une menace pour l'ordre public.

Bien que la capacité d'accueil des centres de rétention administrative (CRA) ait connu une hausse ces dernières années, elle demeure à ce jour insuffisante au regard des besoins constatés.

I. LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE, UN OUTIL STRICTEMENT ENCADRÉ PAR LE DROIT ET S'APPUYANT SUR DES CENTRES DÉDIÉS

A. UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ENCADRÉE PAR LE DROIT

La rétention administrative s'applique en France depuis 198111(*). Elle constitue, d'un point de vue juridique, une modalité d'exécution dite « d'office » d'une décision d'éloignement d'un étranger dépourvu d'un titre de séjour valide, à l'image de l'assignation à résidence. Concrètement, la rétention permet de conserver à disposition les personnes présentant un risque de fuite12(*) dans le but d'exécuter effectivement, après avoir réalisé les formalités nécessaires, l'éloignement.

La rétention administrative constitue une mesure privative de liberté. À ce titre, elle est strictement encadrée par le droit français ainsi qu'à l'échelle du droit européen, qui en fait un outil de dernier recours.

1. Le cadre fixé par la directive européenne dite « retour » de 2008

La directive dite « retour » du 16 décembre 200813(*) fixe, à l'échelle européenne, un certain nombre de règles s'imposant aux conditions de recours à la rétention administrative. Son chapitre IV14(*) couvre ainsi les principes, modalités et conditions de recours à la rétention administrative, y compris dans des cas spécifiques (mineurs, familles, situations d'urgence).

La directive fixe plusieurs principes généraux :

- le placement en rétention administrative constitue un outil de dernier recours qui doit être mobilisé lorsque d'autres mesures moins coercitives ne sont pas suffisantes pour préparer le retour et procéder à l'éloignement. La directive précise ainsi que « lorsqu'il n'y a pas de raison de croire que l'effet utile d'une procédure de retour s'en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d'accorder un délai de départ volontaire » ;

- ce placement n'est possible qu'à condition que la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial, la France soutient à l'occasion de la négociation en cours du prochain règlement européen « Retour » qui se substituera à la directive, que tous les départs devraient être exécutés immédiatement et qu'à défaut, les personnes concernées seraient mises sous contraintes sauf si elles démontrent leur coopération à l'éloignement ;

- la rétention doit être aussi brève que possible et ne peut perdurer qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ;

- un contrôle juridictionnel doit s'exercer sur le placement en rétention par l'autorité administrative, tandis que le maintien en rétention doit faire l'objet d'un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d'un pays tiers, soit d'office ;

- la durée de rétention ne peut excéder six mois. Néanmoins, cette période peut, pour les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, être portée à dix-huit mois soit lorsque la personne ne coopère pas, soit dans le cas où le pays de renvoi connaît des retards pour fournir les documents de voyage15(*) ;

- la rétention s'effectue par principe dans des centres de rétention spécialisés, dans lesquels les personnes retenues disposent de droits spécifiques, notamment d'entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ;

- les mineurs non accompagnés et les familles comportant des mineurs ne sont placés en rétention qu'en dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible.

Le placement en rétention administrative, qui fait suite à une décision administrative, doit être distingué de la détention, qui résulte d'une décision judiciaire ayant vocation à condamner un délit ou un crime. Il doit également être distingué du placement en zones d'attente, situées sur des points d'entrée du territoire (à l'image de celle de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle), les personnes concernées faisant l'objet d'une non-admission sur le territoire16(*), sur lequel elles ne sont juridiquement pas entrées.

2. Le cadre fixé par le droit national au placement et au maintien en rétention administrative

a) La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative

La décision d'éloignement constitue, sous la réserve de certaines interdictions du territoire français17(*), la première condition à l'éventuel placement en rétention administrative d'une personne en situation irrégulière, bien que la grande majorité des personnes faisant l'objet d'une décision d'éloignement ne soient jamais placés en rétention.

La décision d'éloignement peut prendre différentes formes et être prise par différentes autorités (le préfet, le ministre de l'Intérieur et le juge)18(*). Elle prend quatre expressions principales.

En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) constitue une décision administrative individuelle prise par le préfet et prononcée avec ou sans délai de départ volontaire ; elle doit préciser le pays de destination. Elle résulte de la constatation que l'étranger soit ne justifie plus d'aucun droit au séjour, soit constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, soit encore est coupable d'un abus de droit au séjour. L'autorité administrative compétente doit tenir compte, dans sa décision, de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'étranger et notamment sa durée de séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique et son intégration sociale et culturelle. L'OQTF peut être accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) dont le non-respect est susceptible de donner lieu à des sanctions pénales, à la différence de l'OQTF.

En deuxième lieu, l'arrêté d'expulsion constitue une décision administrative plus contraignante pour la personne, interdisant en principe tout retour ; cet arrêté peut être pris par le préfet (APE) ou le ministre (AME19(*)).

En troisième lieu, l'interdiction de territoire français (ITF) constitue une peine pouvant être prononcée par le juge judiciaire dans le cadre d'un délit ou d'un crime, pour une durée variable, voire définitive. Lorsqu'elle est prononcée à titre principal et assortie de l'exécution provisoire, l'ITF entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger20(*).

En dernier lieu, le transfert « Dublin » consiste à renvoyer une personne dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen21(*).

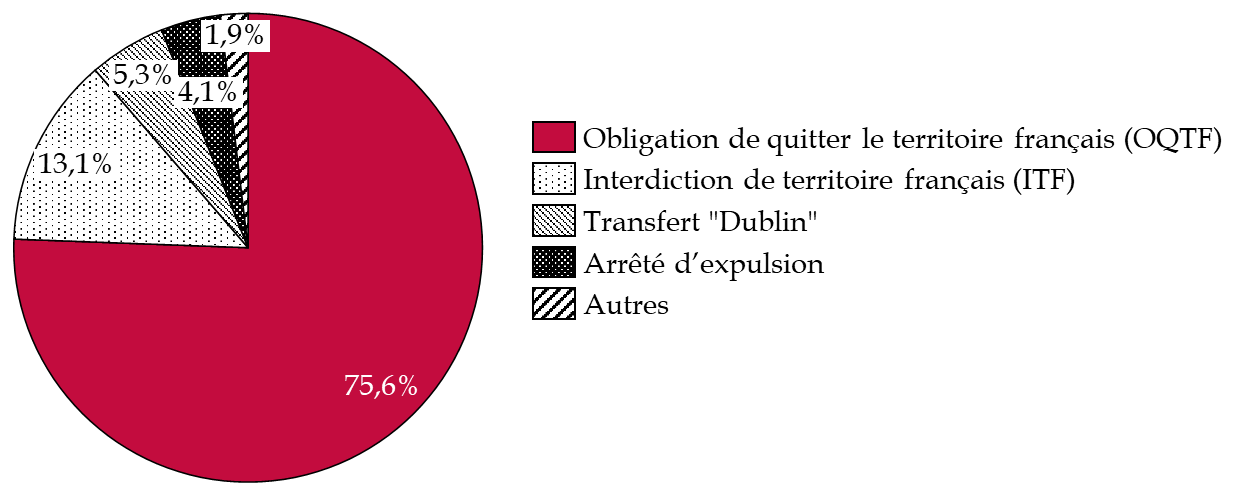

La décision d'éloignement sous-tendant le placement en rétention administrative prend toutefois dans trois quarts des cas (75,6 % en 2024 pour les centres de rétention administrative métropolitains) la forme d'une OQTF émise par le préfet de département. Elle fait le plus souvent suite au rejet d'une demande de titre de séjour ou à un contrôle d'identité et du droit au séjour. Le droit européen22(*) impose, en effet, qu'en l'absence de droit au séjour, toute personne doit se voir soumise à une décision de retour, afin d'éviter toute « zone grise » juridique23(*).

Ventilation du type de décisions

d'éloignement sous-tendant le placement

en centre de rétention

administrative en 2024 en métropole

(en pourcentage)

Source : commission des finances, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

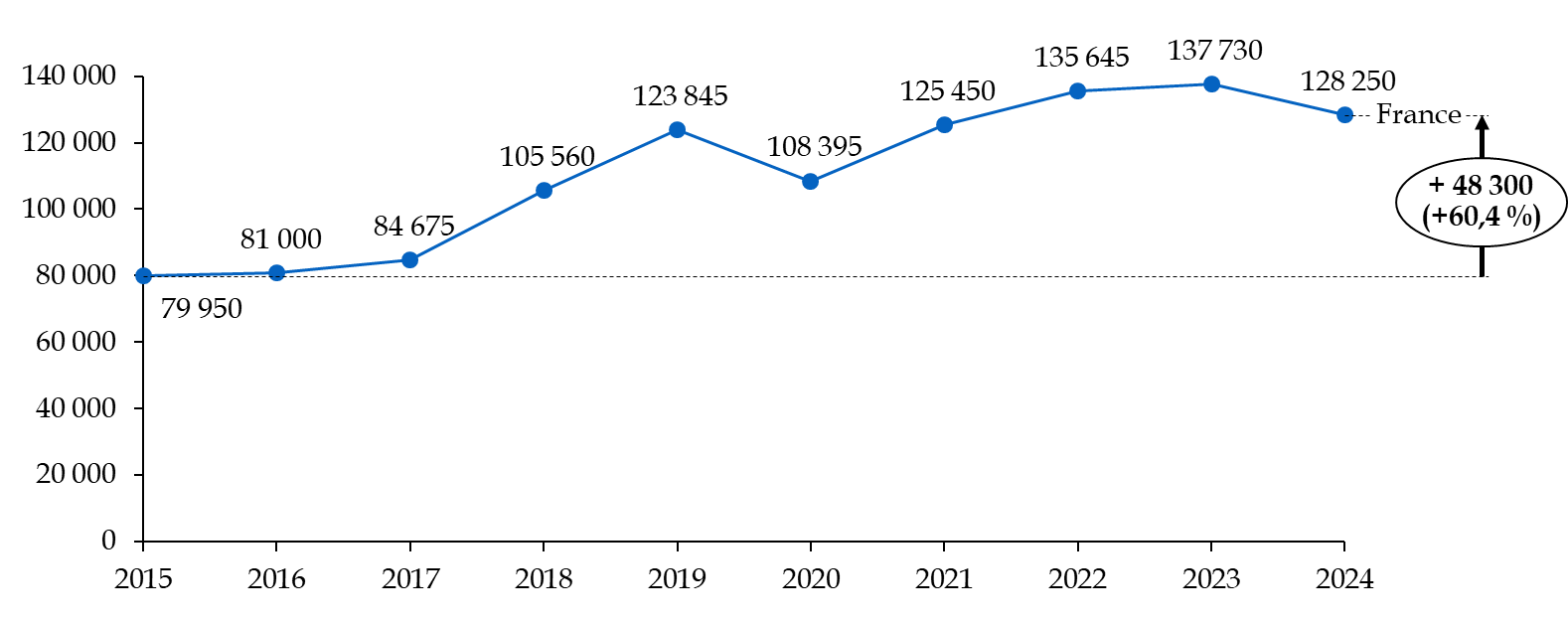

Le nombre d'OQTF a connu, dans la période récente, une très forte hausse. Alors qu'il était annuellement d'environ 80 000 en 2015, il a été supérieur de plus de 60 % en 2024, s'établissant à 128 250 OQTF délivrés.

Évolution du nombre d'OQTF émises entre 2015 et 2024

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat

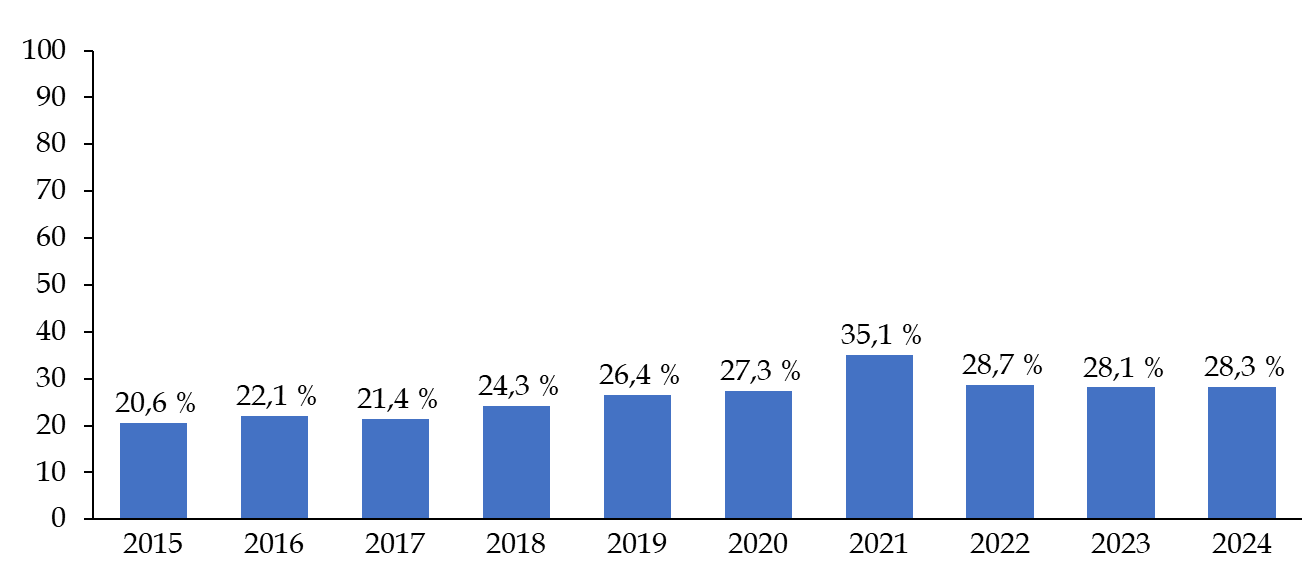

En 2024, la France a émis 28,3 % des OQTF prises dans l'ensemble de l'Union européenne, contre 20,6 % en 2015.

Part des OQTF émises en France dans

l'ensemble de celles émises

au sein de l'Union européenne

(hors Royaume-Uni) entre 2015 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances, d'après les données d'Eurostat

Sans une plus grande maîtrise des flux migratoires réguliers (notamment les visas et les titres de séjour) et irréguliers entrants sur le territoire, le nombre d'OQTF pourrait à l'avenir poursuivre sa progression.

Cette dynamique induit une charge de travail très conséquente pour les services préfectoraux, y compris dans l'identification des personnes sous OQTF à placer en rétention. Si ces effectifs ont connu une hausse de 111 ETPT entre 2021 et 202524(*), ils restent relativement modestes au regard de la charge de travail impliquée. Ils s'établissent aujourd'hui à 575,2 ETPT pour l'ensemble du territoire, hors préfecture de police, soit moins de 6 ETPT par département en moyenne25(*). À titre d'illustration, les effectifs du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne sont au nombre de 12 pour assurer le bon traitement d'un nombre élevé de dossiers, dans l'ensemble de leurs aspects (procédures d'éloignement, d'assignation à résidence, de rétention, relations avec l'administration pénitentiaire pour les étrangers écroués, obtention des laissez-passer consulaires, contentieux, etc.).

Cet effet ciseaux n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur la qualité et l'argumentation des décisions d'éloignement produites et leur défense effective devant les juridictions, ainsi que le bon suivi de leur exécution.

b) Le placement en rétention administrative

(1) Les conditions du placement en rétention administrative

L'étranger s'étant vu infliger une peine d'interdiction du territoire français (ITF)26(*) prononcée à titre de peine principale par le juge judiciaire et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention pour une durée de quatre jours.

Hormis ce cas spécifique, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) conditionne la possibilité pour l'autorité administrative de procéder à une rétention administrative à la réalisation de conditions cumulatives.

Si l'autorité administrative peut dans certains cas être incarnée par le ministre de l'Intérieur27(*), c'est dans la quasi-totalité des cas le préfet de département (et, à Paris, le préfet de police) qui est compétent. Afin d'assurer l'accès effectif de tous les préfets aux moyens de rétention et réaliser des arbitrages pertinents en fonction des profils dont il est proposé la rétention, les préfets de zone assurent, par ailleurs, une mission de régulation en matière de rétention.

Pour être réalisé légalement, le placement en rétention administrative doit concerner une personne dépourvue de titre de séjour valide et répondant à un certain nombre de conditions, dont les principales sont les suivantes :

- être dépourvue de la nationalité française ;

- faire l'objet d'une décision d'éloignement28(*), à exécuter sans délai de départ volontaire ou dont le délai de départ volontaire imparti a expiré ;

- être majeure, en application de la loi CIAI du 26 janvier 202429(*), cette disposition ne s'appliquant qu'ultérieurement pour ce qui concerne Mayotte30(*) ;

- ne pas présenter de garanties de représentation effectives (document de voyage, adresse fiable en France, etc.) propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; ce risque est apprécié selon différents critères31(*) « ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente » ;

- ne pas être susceptible de faire l'objet d'une autre mesure suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'éloignement, notamment l'assignation à résidence ; en effet, cette assignation32(*) peut se révéler difficilement réalisable pour des populations soit précaires et ne disposant pas nécessairement d'adresse fiable soit pouvant se montrer non-coopératives.

(2) Les modalités juridiques du placement en rétention administrative

S'agissant des modalités du placement en rétention, le CESEDA dispose, conformément au droit européen, que la personne ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En outre, il est notamment prévu un encadrement des modalités de ce placement, dont certaines ont fait l'objet d'une modification très récente, par la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, issue d'une proposition de loi présentée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio33(*) :

- l'autorité administrative ne peut placer l'étranger en rétention que pour une durée de quatre-vingt-seize heures34(*) ;

- la décision de placement en rétention est prise, alternativement, après l'interpellation de l'étranger, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou, enfin, à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée ;

- cette décision doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ;

- elle ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement, ou de quarante-huit heures en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit.

(3) Un maintien en rétention administrative relevant du juge judiciaire et soumis à un encadrement strict

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, à la demande de l'autorité administrative, doit être autorisé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire35(*),36(*).

L'autorisation judiciaire est toutefois limitée dans le temps et son renouvellement successif doit être sollicité par l'autorité administrative, à savoir les préfectures. À tout moment, l'autorité administrative peut par ailleurs décider de mettre fin à la rétention.

Une première ordonnance du juge judiciaire peut porter la rétention à 30 jours, sans condition supplémentaire à satisfaire par rapport à celles applicables au placement en rétention37(*).

Une deuxième ordonnance du juge peut prolonger cette durée à 60 jours dans les cas alternatifs suivants :

- en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

- lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

- lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé dans les délais nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement ou en cas d'absence de moyens de transport.

Enfin, alors que jusqu'ici, une troisième puis une quatrième ordonnance pouvaient, dans des conditions plus restrictives, prolonger la durée de la rétention à respectivement 75 jours puis 90 jours, il est désormais prévu38(*) que le juge peut prolonger par une troisième ordonnance la durée de rétention de 60 à 90 jours selon les mêmes conditions que pour la deuxième ordonnance. Cette durée de 3 mois ne peut être prolongée et continue de constituer ainsi la durée maximale de rétention de droit commun.

Cette simplification, qui ramène de quatre à trois le nombre d'ordonnances nécessaires pour atteindre la durée maximale de rétention de droit commun, constitue une avancée opportune. Elle allège la charge pesant notamment sur les juridictions et les services de police - qui accompagnent les personnes retenues à l'audience -, déjà fortement mobilisés, tout en préservant le contrôle du juge judiciaire. Il serait néanmoins souhaitable d'aller plus loin39(*).

Certaines personnes peuvent se voir appliquer une durée maximale de rétention dérogatoire de 180 jours. Il s'agit des étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Ces derniers peuvent voir la durée de leur rétention être prolongée par période de 30 jours jusqu'à une durée maximale de 180 jours, soit 6 mois. Celle-ci pouvait, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel précitée du 7 août 2025, être portée à 210 jours, soit 7 mois40(*).

Sur la base de la proposition de loi précitée41(*), le Parlement a récemment opportunément adopté un texte de loi qui prévoyait l'extension des cas d'application de cette durée maximale dérogatoire aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Néanmoins, les dispositions concernées ont fait l'objet d'une censure de la part du Conseil constitutionnel42(*). Cette prolongation était pourtant indispensable pour renforcer le dispositif français à l'égard de profils dangereux, tout en s'inscrivant en cohérence avec le droit européen, qui prévoit une durée maximale de rétention de 6 à 18 mois, et de nombreux exemples étrangers, dont l'Allemagne. Le rapporteur spécial souligne en outre que le projet de règlement « Retour » présenté par la Commission européenne le 11 mars 2025, en cours de négociation, prévoit de porter à 24 mois la durée maximale de rétention de droit commun.

À l'issue du délai maximal applicable (de droit commun ou dérogatoire), l'étranger peut être libéré ou être assigné à résidence. Au-delà d'un certain délai43(*), il peut de nouveau être placé en rétention si sa situation en réunit les critères.

Les apports de la loi du 11 août 2025 visant

à faciliter le maintien en rétention

des personnes

condamnées pour des faits d'une particulière gravité

et

présentant de forts risques de récidive

La loi du 11 août 2025 apporte un certain nombre d'améliorations au cadre applicable à la rétention administrative, dont les principales sont les suivantes :

- modification des modalités de décompte de la durée maximale de placement initial en rétention de 4 jours en décomptant en 96 heures, pour un tirer le profit maximal lorsque le placement débute par exemple en fin de journée ;

- instauration de la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude ;

- réduction de quatre à trois du nombre d'ordonnances nécessaires pour porter la rétention de 60 jours à 90 jours, tout en en simplifiant les conditions ;

- introduction de la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile soit dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, soit qui n'a pas appliqué les règles applicables aux demandes d'asile.

Certains apports du texte de loi adopté par le Parlement ont en revanche été censurés par le Conseil constitutionnel44(*) :

- extension du champ d'application de la durée maximale dérogatoire de 180 jours, voire 210 jours, de rétention, qui aurait désormais été applicable aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire (ITF), ou faisant l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou condamnés définitivement pour un certain nombre de crimes ou délits graves, ou, enfin, dont le comportement est de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public45(*) ;

- élargissement du périmètre matériel des appels à caractère suspensif de l'Etat contre les décisions judiciaires mettant fin à la rétention administrative.

Source : commission des finances

* 11 Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

* 12 Article L. 751-10 du CESEDA.

* 13 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

* 14 Articles 15 à 18.

* 15 À savoir, essentiellement le laissez-passer consulaire, voir infra.

* 16 Les zones d'attente n'ont ainsi pas vocation à être traitées par le présent rapport.

* 17 Voir infra.

* 18 Les citoyens européens et les membres de leur famille sont soumis à des dispositions spécifiques, qui autorisent leur placement en rétention dans le seul cas où ils font l'objet d'une OQTF ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français (article L. 23-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).

* 19 Respectivement arrêté préfectoral d'expulsion et arrêté ministériel d'expulsion.

* 20 Voir supra.

* 21 En application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

* 22 En vertu de l'article 6 de la directive 2008/115 susmentionnée.

* 23 Ainsi que l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-546/19 « BZ / Westerwaldkreis » du 3 juin 2021, « lorsqu'un État membre est confronté à un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur son territoire et ne dispose pas ou ne dispose plus de titre de séjour valide, cet État membre doit déterminer, en application des dispositions pertinentes, s'il y a lieu de délivrer à ce ressortissant un nouveau titre de séjour. Si tel n'est pas le cas, l'État membre concerné est tenu d'adopter à l'égard dudit ressortissant une décision de retour (...) ».

* 24 Source : réponses du secrétariat général du ministère de l'Intérieur au questionnaire du rapporteur spécial.

* 25 Les départements prononçant le plus de mesures d'éloignement en 2024 sont la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, les Hauts-de-Seine, le Nord, le Val-d'Oise, la Guyane et le Val-de-Marne.

* 26 Dont le prononcé est lui-même soumis à un certain nombre de conditions, notamment de nationalité et d'âge.

* 27 En particulier pour les arrêtés ministériels d'expulsion, voir infra.

* 28 Sauf, dans certains cas, pour le demandeur d'asile. Voir infra.

* 29 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Auparavant, un mineur pouvait, dans des conditions limitatives, être placé en rétention lorsqu'il y accompagnait un étranger majeur.

* 30 La loi CIAI prévoyait une entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2027, date repoussée au 1er juillet 2028 par la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.

* 31 Notamment, alternativement : l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou de son titre de séjour ; l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document, etc.

* 32 Consistant à limiter les déplacements dans un périmètre géographique fixé par le préfet, et à contraindre à des obligations de pointage et, le cas échéant, de présence à domicile.

* 33 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Voir infra pour une présentation des principaux apports de cette loi issue de la proposition de loi n° 298 de Jacqueline Eustache-Brinio, déposée au Sénat le 3 février 2025.

* 34 La loi CIAI avait prolongé ce délai de 48 heures à quatre jours. La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 précitée a transformé ce délai de quatre jours en un délai de quatre-vingt-seize-heures.

* 35 Qui statue dans un délai de quarante-huit heures.

* 36 Lorsque la personne est retenue au sein d'un local de rétention administrative (LRA), elle doit être transférée dans un centre de rétention administrative (CRA) au plus tard dans ce même délai.

* 37 Voir supra.

* 38 Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 39 Voir infra.

* 40 Ce recul constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu'il faudra rapidement corriger.

* 41 Proposition de loi n° 298 de Jacqueline Eustache-Brinio, déposée au Sénat le 3 février 2025.

* 42 Au motif que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre l'exigence constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, en particulier la liberté individuelle. Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.

* 43 Voir supra.

* 44 Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.

* 45 La décision conduit en outre indirectement à empêcher le maintien en rétention des profils terroristes au-delà de 180 jours, jusqu'à 210 jours, voir supra.