N° 5

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

soutien de l'État

à l'investissement des

collectivités

ultramarines,

Par MM. Stéphane FOUASSIN et Georges PATIENT,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Les territoires ultramarins sont soumis à des besoins forts d'investissements, auxquels les collectivités ne peuvent répondre seules, sans un soutien spécifique de l'État, au vu des contraintes économiques et géographiques qui pèsent sur elles. Stéphane Fouassin et Georges Patient, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « outre-mer », ont présenté à la commission des finances le 1er octobre 2025 les conclusions de leur travail de contrôle sur cette problématique.

I. UN SOUTIEN RÉEL DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN

A. DES BESOINS FORTS EN INVESTISSEMENTS

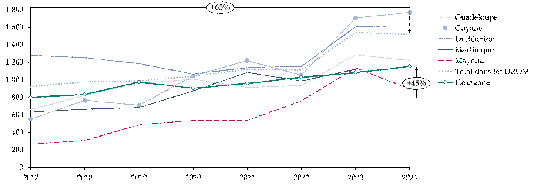

Les dépenses d'investissements des collectivités ultramarines sont particulièrement élevées. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), elles représentent en moyenne 1 519 euros par habitant en 2024, dont 822,5 euros dépenses par les régions, 75 euros par les départements et 622 euros par le bloc communal. Par comparaison, dans l'hexagone, les dépenses d'investissement par habitant s'élèvent à 1 155 euros par habitant, ce qui s'explique notamment par l'impératif fort de convergence économique des territoires ultramarins.

Évolution des dépenses d'investissement par habitant des collectivités territoriales des départements et régions d'outre-mer et dans l'hexagone, entre 2017 et 2024

(en euros par habitant)

Source : commission des finances d'après les données de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

Or les contraintes pesant sur les dépenses de fonctionnement des collectivités ultramarines limitent les recettes d'investissement, notamment le coût élevé de la vie en outre-mer, ainsi que les charges de personnels supplémentaires dues aux rémunérations spécifiques attachées aux fonctionnaires ultramarins.

Le taux d'épargne brute du bloc communal est en moyenne de 11,7 % en outre-mer, alors qu'il est de 16,3 % dans l'hexagone.

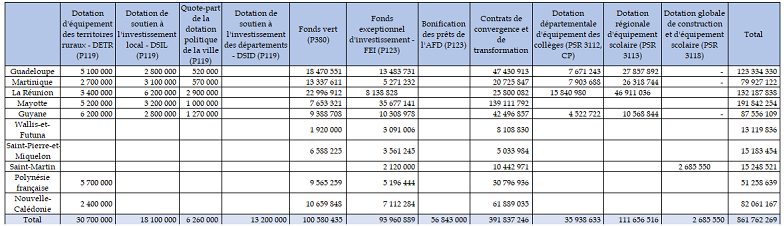

B. UNE CONTRIBUTION ANNUELLE DE L'ÉTAT DE PLUS DE 860 MILLIONS D'EUROS À L'INVESTISSEMENT ULTRAMARIN

L'État a consacré près de 861,7 millions d'euros au financement de l'investissement dans les collectivités ultramarines. Les dotations d'investissement (DSIL, DETR etc.) dont bénéficient l'ensemble des collectivités hexagonales également ne représentent toutefois que 8 % des financements pour l'investissement ultramarin. Les financements propres à l'investissement local ultramarin représentent près de 62 % des dépenses.

Ensemble des financements de l'État

destinés spécifiquement à l'investissement

des

collectivités locales ultramarines en 2023

(en euros, en AE)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

- En particulier, à hauteur de 11 % des dépenses, le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) apporte une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent des investissements sur des équipements publics collectifs. Le montant du FEI a été multiplié par 1,5 entre 2017 et 2025.

- Un système de bonification des prêts accordés par l'Agence française de développement (AFD) permet d'offrir des crédits à taux d'intérêts réduits pour financer les projets des collectivités ultramarines qui répondent à des critères d'impact social et environnemental.

- Enfin, les contrats de convergence de transformation (CCT) représentent 45 % du soutien de l'État à l'investissement des collectivités locales. Une première génération de contrats a été signée en 2019 et porte sur la période 2019-2023. Une deuxième génération de contrats a été signée pour la période 2024-2027.

|

Les financements des CCT de première génération (2019-2023) proviennent à |

et à |

|

de l'État |

des collectivités. |

Les financements apportés par l'État proviennent d'au moins 18 programmes budgétaires, dont le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » (40 % des financements), le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et du développement de l'emploi » et le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », en plus d'agences de l'État telles que l'office français de la biodiversité (OFB), l'agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (ADEME) ou encore l'agence nationale du sport (ANS).

II. UN SOUTIEN DE L'ÉTAT À L'INVESTISSEMENT LOCAL QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE MIEUX MOBILISÉ

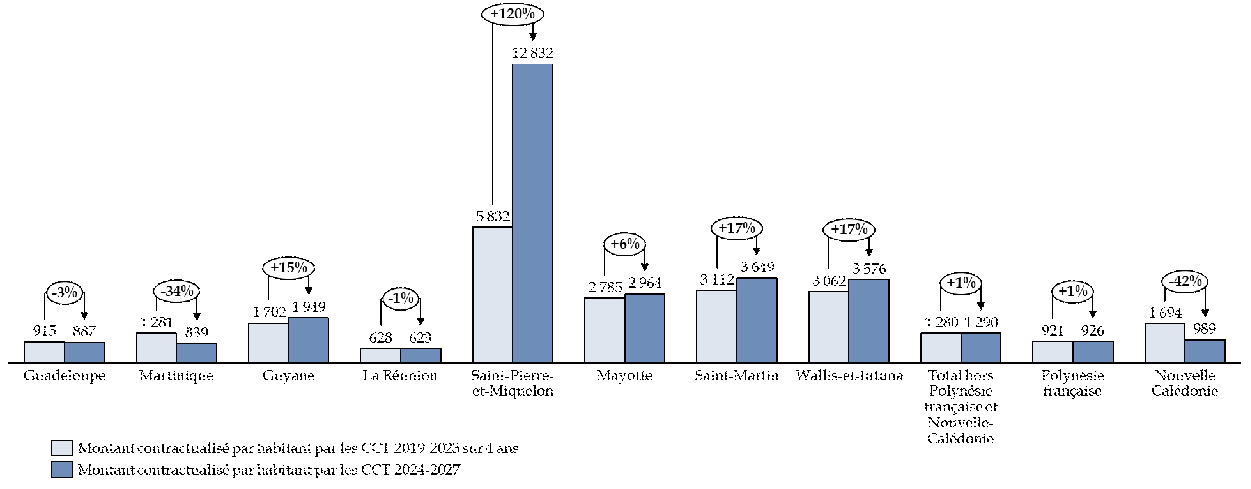

A. UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FINANCEMENTS DÉSÉQUILIBRÉE

La répartition des fonds contractualisés dans le cadre des CCT dans chaque collectivité ultramarine est relativement déséquilibrée. Par exemple, les montants investis par habitant en Guyane, de 1 702 euros en moyenne entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027, sont étonnamment bas, au vu des enjeux importants en termes d'investissement de ce territoire soumis à des contraintes géographiques très fortes.

Montant total contractualisé par habitant

et par territoire

dans le cadre des CCT de première et de

deuxième génération

(en euros par habitant)

Note : pour la Polynésie française, c'est le contrat de développement pour 2021-2023 qui est pris en compte pour la première période, pour la Nouvelle-Calédonie, le contrat de développement de 2017-2023.

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

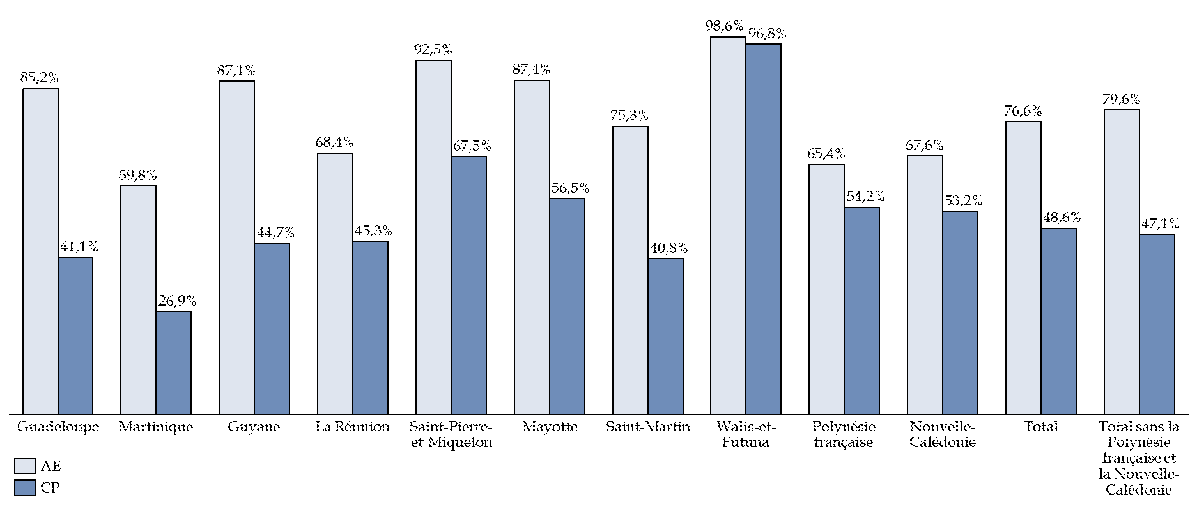

B. DES CRÉDITS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT ENCORE INSUFFISAMMENT CONSOMMÉS

Au total, le taux d'engagement des crédits des contrats de convergence et de transformation s'élève fin 2023 à 76,6 % sur l'ensemble des crédits contractualisés sur la période 2019 à 2023 (avenant compris), soit un niveau honorable. Le taux de consommation des crédits n'est en revanche que de 48,6 %, ce qui peut s'expliquer notamment par l'ampleur des travaux d'infrastructures engagés. Il s'agit souvent de constructions lourdes, de ponts ou de routes par exemple, dont la réalisation nécessite de nombreuses années.

Part consommée des crédits

contractualisés

dans le cadre des CCT de première

génération (2019-2023)

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

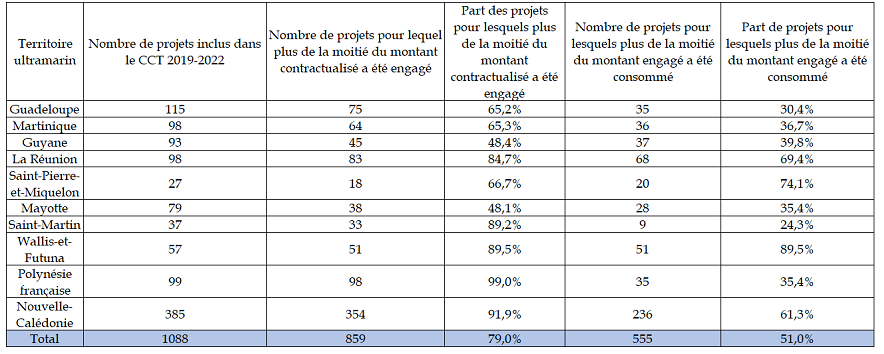

Au 31 décembre 2023, sur les 801 projets inscrits dans les CCT de 2019 à 2023, 63 ont été achevés, et 27 sont en phase de finalisation.

Nombre de projets inclus et réalisés

dans le cadre du CCT

de première génération par

territoire ultramarin

Source : commission des finances d'après les données de la DGOM

Des obstacles conjoncturels expliquent de plus les difficultés de consommation des crédits des contrats de convergence et de transformation, telles que la signature tardive des contrats, la période de crise sanitaire, l'engagement et le paiement des crédits du plan de relance en priorité par rapport aux crédits du CCT, ce qui a généré un effet d'éviction ou encore les mouvements sociaux de fin d'année 2021 aux Antilles et dans le Pacifique.

Toutefois, d'importantes difficultés structurelles ont également été relevées par les acteurs :

- la gestion d'un grand nombre d'opérations ;

- la pluralité des sources de financements, au sein de l'État même ;

- le manque de maturité de certains projets contractualisés au début de la période, rendant impossible l'engagement et le paiement des crédits pourtant disponibles ;

- le défaut de structuration et d'organisation de l'ingénierie publique pour la réalisation des opérations, en particulier dans les collectivités territoriales.

III. IMPLIQUER DAVANTAGE LES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES DÉCISIONS DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DE L'ÉTAT

A. DES INVESTISSEMENTS À DÉFINIR AVEC LES COLLECTIVITÉS

Si un plan de convergence a été défini en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, aucun n'a été signé à Mayotte et en Guyane, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. L'absence d'un tel plan de convergence et de transformation, faisant l'objet d'un compromis des collectivités locales présentes, est regrettable.

Chaque CCT définit des priorités répondant aux enjeux identifiés dans les plans de convergence et aux politiques prioritaires de chaque ministère financeur. Ces priorités sont validées en réunion interministérielle dans le cadre des mandats de négociation, donnés aux préfets et hauts-commissariats par le premier ministre en vue de négocier les CCT.

Une très faible marge de manoeuvre est laissée aux collectivités locales dans la négociation des priorités et des projets financés.

Les élus sont pourtant les mieux à même de définir les projets prioritaires dans leurs territoires. Il est de plus très difficile de faire aboutir un projet en l'absence de portage politique local.

Par ailleurs, le trop grand nombre de programmes financeurs limite la fongibilité des financements entre les différents projets et en complexifie la gestion. Ainsi, il serait pertinent de créer un programme budgétaire au sein de la mission « Outre-mer » qui centraliserait une partie des financements dédiés aux CCT pour l'ensemble des territoires.

B. UN PILOTAGE DES PROJETS À REVOIR POUR RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS

Des comités de pilotage ou de programmation entre le préfet et les collectivités selon les territoires sont organisés régulièrement et a minima une à deux fois par an. Des comités techniques sont organisés 3 à 4 fois par an. Pour autant, la réunion de ces instances parait encore insuffisante à nombre d'acteurs locaux. La concertation entre les acteurs doit être plus régulière, à tous les niveaux :

Comme le relèvent nombre d'acteurs, le dispositif de contractualisation est très lourd en termes de gestion administrative au niveau local.

C. UNE AMÉLIORATION DE L'INGÉNIERIE LOCALE NÉCESSAIRE POUR AUGMENTER L'INVESTISSEMENT LOCAL

Des dispositifs de soutien à l'ingénierie locale avaient été introduits dans le contexte du plan de relance. Ainsi, le « Fonds outre-mer » (FOM) permet de financer à la fois une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets planifiés par les collectivités locales, pour faciliter l'amorçage des projets d'investissement et renforcer les capacités des acteurs publics locaux, une assistance technique auprès des collectivités locales et un appui aux projets de coopération régionale. Il est opéré par l'AFD. En LFI 2025, le FOM serait financé à hauteur de 14 millions d'euros en AE et de 3 millions d'euros en CP.

D'autres dispositifs de soutien à l'ingénierie locale existent. Le CEREMA, l'AFD, la Banque des Territoires ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) fournissent un service d'ingénierie locale, allant parfois jusqu'à la mise à disposition de personnels avec des compétences techniques.

Devant la multiplicité des dispositifs existants, il est difficile pour les collectivités les plus en difficulté sur ce plan de faire appel à l'acteur le plus adapté par elle-même. En ce sens, la mise en place d'un guichet unique d'ingénierie, ou d'une « cellule ingénierie », comme c'est le cas par exemple au sein de la préfecture de Guadeloupe, peut s'avérer très utile. L'objectif est de centraliser à la préfecture toutes les demandes d'aide en ingénierie locale et de les transmettre aux acteurs compétents pour le compte des collectivités.