B. RECOMMANDATIONS : CONVAINCRE LES FILLES ET LEURS ENSEIGNANTS QUE LES MATHÉMATIQUES ET LES SCIENCES SONT AUSSI FAITES POUR ELLES

Face au rôle que jouent les stéréotypes véhiculés par l'entourage et l'environnement des jeunes enfants, la délégation appelle à agir dès le plus jeune âge. Il s'agit de développer une culture globale de l'égalité mais aussi une culture scientifique pour toutes et tous, afin d'encourager, chez les filles comme chez les garçons, une curiosité scientifique et un intérêt pour les mathématiques.

Le premier levier à activer est celui de la formation de leurs enseignantes et enseignants, afin de les mettre en confiance dans l'enseignement des mathématiques et des sciences et de leur donner les outils pour mettre en place une pédagogie vivante et égalitaire des mathématiques et des sciences, au bénéfice de l'ensemble de leurs élèves.

1. Renforcer la formation initiale et continue des professeurs des écoles

a) Renforcer le bagage scientifique et la formation à la didactique des mathématiques et des sciences

Il apparaît aujourd'hui primordial de renforcer la formation des enseignants du premier degré, dont les trois quarts sont aujourd'hui des femmes ayant suivi des études littéraires, afin qu'ils construisent un rapport plus positif et concret aux mathématiques et dépassent leur appréhension à enseigner cette discipline.

La réforme de la formation initiale des professeurs des écoles, qui entrera en vigueur en 2026, apporte des éléments de réponse à cet objectif en prévoyant de renforcer le bagage pluridisciplinaire et scientifique des futurs enseignants.

Le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sera accessible à bac+3 et sera suivi de deux années de master, au sein d'un institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) pour l'enseignement public ou en institut supérieur de formation de l'enseignement catholique (Isfec) pour l'enseignement privé. Ces deux années seront consacrées à la formation initiale des enseignants, mêlant cours, stages et temps de mise en responsabilité. Dans ce cadre, le volume horaire consacré aux sciences sera renforcé, sans que le détail soit encore connu.

Par ailleurs, une licence professorat des écoles (LPE) sera mise en place afin de préparer le concours. Cette licence pluridisciplinaire comportera une formation aux disciplines scientifiques au cours des trois années de formation, à hauteur de 200 heures de mathématiques et 110 heures de sciences. En outre, pour passer d'une année à l'autre, aucune compensation entre les notes en français et en mathématiques ne sera possible, afin de s'assurer d'un niveau minimal suffisant.

La délégation salue ce renforcement du volume horaire consacré aux enseignements scientifiques, dont bénéficieront les futurs enseignants, en particulier ceux s'inscrivant dans le cadre d'une formation en cinq ans.

Elle regrette cependant que ce nouveau focus apporté aux enseignements scientifiques ne se retrouve pas dans la refonte des épreuves du concours. En effet, l'exposé disciplinaire en mathématiques ne sera plus obligatoire, puisque les candidats pourront choisir entre français et mathématiques, de même que la préparation à l'épreuve d'enseignement en sciences et technologies, puisque les candidats pourront choisir trois disciplines sur les quatre proposées, alors que ce choix relevait jusqu'à présent d'un tirage au sort à chaque session, incitant les candidats à ne négliger aucune des disciplines concernées.

Elle partage le constat d'Anne-Lise Rotureau, déléguée générale et conseillère du président du réseau des Inspé : « les étudiants pensent leur formation initiale sous le prisme du concours ; si l'enseignement scientifique figure obligatoirement au concours, ils travailleront cette discipline »27(*). Elle est donc favorable à une épreuve obligatoire en sciences, ou a minima à un retour au tirage au sort des épreuves retenues peu de temps avant le concours afin que les étudiants s'investissent dans cette discipline.

En outre, d'ici la mise en application de cette réforme, à partir de la rentrée 2026, il conviendra de veiller au contenu des programmes élaborés en matière de formation scientifique. Une attention toute particulière devra être accordée à la formation à la didactique des mathématiques. En effet, l'enseignement des mathématiques à l'école primaire n'est pas seulement une question de savoir disciplinaire mais tout autant une question d'approche et de méthode d'enseignement de la discipline.

Afin que les élèves développent un rapport positif aux mathématiques, fondé sur de bonnes bases pour la suite de leur parcours scolaire, l'apprentissage de cette discipline à l'école primaire doit mettre l'accent sur la compréhension des nombres, des opérations et de l'abstraction, privilégier la manipulation et l'expérimentation, s'inscrire dans la construction d'un raisonnement et d'une démarche scientifiques, et mettre les mathématiques en relation avec d'autres disciplines et avec l'environnement quotidien et global des élèves. Afin de toucher les élèves dans la diversité de leurs sensibilités, il convient d'intégrer à la fois la dimension abstraite et la dimension concrète des mathématiques.

Comme le relevait l'inspectrice générale Nathalie Sayac, lors de son audition, « tout le monde peut maîtriser le contenu du programme de mathématiques de primaire, ce qui compte c'est la façon dont on l'enseigne »28(*).

Cela implique de mieux armer les professeurs des écoles afin qu'ils se sentent en confiance sur leur capacité à enseigner les mathématiques et les sciences, qu'ils aient un recul suffisant sur ces disciplines pour vulgariser des concepts complexes et les inscrire dans la construction d'un raisonnement scientifique et qu'ils aient connaissance d'exercices de manipulation et d'expérimentation leur permettant de rendre les sciences enthousiasmantes et accessibles pour eux comme pour leurs élèves.

Cette formation à la didactique des mathématiques et des sciences doit se faire dans le cadre de la formation initiale mais aussi de la formation continue. Il est en effet nécessaire de former les enseignants déjà en poste, et notamment ceux qui, à la suite de la réforme du lycée, n'ont pas suivi d'enseignement de mathématiques en première et en terminale. En outre, la licence pluridisciplinaire ne concernera que la moitié des lauréats du concours de professeur des écoles et l'autre moitié des lauréats, issus de licences générales, n'aura potentiellement pas bénéficié de cours de mathématiques et de sciences pendant trois années.

Pour cela, les partenariats entre les Inspé et des initiatives comme La main à la pâte ou les Maisons pour la science sont particulièrement intéressants. Ainsi, la Maison pour la Science en Lorraine est directement installée au sein de l'Inspé Lorraine et a implanté des centres ressources La main à la pâte dans des territoires éloignés des universités, permettant de mettre à disposition des ressources, outils scientifiques et matériels pédagogiques à un plus grand nombre d'enseignants.

Une fois les enseignants formés, il convient en effet de leur mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour leur classe, comme le recommandait d'ailleurs le rapport Villani-Torossian29(*), dont les préconisations relatives à la formation des professeurs des écoles ont été intégrées à la réforme à venir.

Dans le même esprit, la délégation juge particulièrement intéressantes les initiatives, menées notamment par les maisons pour la science, visant à proposer aux enseignants des immersions d'une semaine dans un laboratoire scientifique afin de voir la façon dont les chercheurs travaillent et mettent en application des connaissances scientifiques.

De façon générale, au-delà de la formation des enseignantes et enseignants, il s'agit de leur redonner le goût des mathématiques, afin qu'ils puissent eux-mêmes transmettre ce goût aux élèves.

La délégation estime que les professeurs pourraient également être davantage accompagnés ponctuellement, sur certaines notions ou certains types d'expérimentation, par des intervenants extérieurs, tels que des membres de la Fondation La main à la pâte ou des doctorants en mission de médiation scientifique.

Pourrait également être envisagée, comme le propose le conseil d'analyse économique30(*), la création de brigades de professeurs des écoles spécialisés en mathématiques et formés pour améliorer son enseignement. Des professeurs qualifiés extérieurs interviennent fréquemment dans les écoles primaires en langues, en musique ou en sport. De telles interventions pourraient également être envisagées en mathématiques, afin de soutenir les professeurs des écoles et les aider à renouveler leur pédagogie, avec une approche à la fois scientifique et égalitaire.

Dans cette optique, les conseillers pédagogiques référents mathématiques devraient également être davantage mobilisés, ce qui suppose d'en recruter davantage.

|

Recommandation n° 1 : Renforcer la formation scientifique et la formation à la didactique des mathématiques des professeurs des écoles, futurs comme actuels, et leur fournir l'accompagnement et l'équipement nécessaires pour développer l'expérimentation et la manipulation dans leurs classes. |

b) Sensibiliser aux biais de genre et former à la pédagogie égalitaire

Le renforcement de la formation initiale et continue des professeurs des écoles doit également passer par une formation accrue et plus concrète à la pédagogie égalitaire.

La majorité des enseignants n'ont pas conscience des biais de genre qu'ils reproduisent. Il s'agit donc de les amener à une prise de conscience des biais inégalitaires à l'oeuvre dans leur classe et dans leurs propres attentes et interactions vis-à-vis des élèves et de les former à une pédagogie égalitaire dans une logique de responsabilisation et non de culpabilisation.

Lors de son audition, la chercheuse en sciences cognitives Charlotte Jacquemot a insisté sur le fait que « prendre conscience des stéréotypes et les reconnaître permet de se comporter de manière plus égalitaire »31(*). Des travaux de recherche montrent que les enseignants ayant pris connaissance de leurs propres biais de genre, associant davantage les sciences aux hommes et garçons, modifient ensuite leurs attitudes, améliorant ainsi la progression des élèves filles en mathématiques.

Cela suppose que les enseignants, et plus largement les équipes éducatives, disposent d'éléments objectifs leur permettant de prendre conscience des inégalités présentes dans leur établissement et leur classe, puissent observer les dynamiques à l'oeuvre dans différentes classes et soient informés des acquis de la recherche en matière de stéréotypes et biais de genre.

Le Conseil d'évaluation de l'École (CEE) relève32(*) que les rapports d'auto-évaluation et d'évaluation externe, rédigés à l'occasion des évaluations d'écoles tous les cinq ans et transmis au CEE, s'emparent très peu de la problématique des écarts filles-garçons ; ce qu'il explique notamment par le fait que les déclinaisons filles-garçons ainsi que les éléments de comparaison avec d'autres écoles, groupes d'écoles ou le niveau national ne figurent pas systématiquement parmi les données transmises aux équipes éducatives.

Lors d'une expérimentation menée dans l'académie de Versailles par un groupe de travail du CEE, la communication aux équipes éducatives de résultats des filles et des garçons en CP et en CE1 par école sur plusieurs cohortes ainsi que de la variabilité des écarts observée a suscité des interrogations et une réflexion auprès des différentes catégories de personnel.

Afin de soutenir la démarche évaluative des équipes éducatives, le groupe de travail a publié des grilles d'observation de l'activité des élèves et des enseignements en français et en mathématiques, qui peuvent être utilisées comme outils pour l'évaluation des écoles et pour les observations croisées dans le cadre des formations des professeurs des écoles en constellations des Plans mathématiques et français, qui incluent des temps d'observations croisées dans les classes.

Sur cette base, la délégation estime essentiel que les équipes pédagogiques puissent disposer des résultats déclinés par genre de leur école aux évaluations nationales, afin qu'ils prennent conscience de l'existence de biais au sein même de leur établissement, qu'ils puissent analyser la situation spécifique de leurs élèves mais aussi qu'ils soient en mesure d'évaluer l'impact des actions mises en place.

|

Recommandation n° 2 : Sensibiliser les professeurs des écoles aux biais de genre et leur transmettre des indicateurs statistiques portant sur les écarts de résultats filles-garçons, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle de leur établissement, afin d'engager une prise de conscience, de leur permettre de suivre la situation spécifique de leurs élèves et d'évaluer l'impact des actions mises en place. |

Cependant, ce premier volet de sensibilisation n'est pas suffisant à lui seul et doit s'accompagner d'une présentation des outils et méthodes concrètes que peuvent utiliser les enseignants pour changer leurs pratiques dans le quotidien de leur classe.

Or, le récent rapport « Filles et mathématiques » de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) et de l'Inspection générale des finances (IGF)33(*) relève que les actions visant à favoriser l'égalité filles-garçons sont « restées longtemps à la porte de la classe et n'ont que peu activé le levier de la pédagogie et de la didactique des disciplines ».

Lors de son audition34(*), Nathalie Sevilla, directrice de l'Inspé de Lorraine, a mis en avant l'existence d'une formation des enseignants à l'égalité femmes-hommes, obligatoire depuis 2023, tout en déplorant le fait qu'il s'agisse essentiellement d'une sensibilisation d'ordre général alors même qu'il existe des obstacles didactiques propres à chaque discipline, mis en évidence par la recherche. Elle a également témoigné des difficultés des étudiants à faire des liens entre les apports de connaissances liés à cette formation et le quotidien concret de la classe.

Il est donc essentiel que la formation à l'égalité et la pédagogie égalitaire incluent des conseils concrets à destination des enseignants, adaptés en fonction de la discipline enseignée. Ces conseils doivent porter sur les attitudes vis-à-vis des élèves (pour ne pas véhiculer de stéréotypes), le vocabulaire à utiliser pour s'adresser à eux ou les féliciter (en mettant l'accent sur les efforts et le processus d'apprentissage), les tours de prise de parole (pour s'assurer d'un équilibre filles-garçons), la diversification des exemples et la mobilisation de contextes non masculins dans les exercices (par exemple en plaçant la résolution de problèmes mathématiques dans le champ de l'architecture, de l'environnement, du design), etc.

S'agissant de la formation initiale, le cahier des charges de la future licence pluridisciplinaire et du master de formation des enseignants comprend une mention renvoyant à la pédagogie égalitaire. Il conviendra de veiller à ce que les Inspé mettent en place des formations plus pertinentes à cette pédagogie, en s'appuyant sur les derniers résultats et outils proposés par la recherche.

En outre, alors que les étudiants de licence attendent essentiellement des Inspé qu'ils les préparent au concours de professeurs des écoles et qu'ils s'investissent moins dans les matières qui ne font pas l'objet d'une épreuve à ce concours, la délégation recommande l'organisation d'une épreuve au concours de professeurs des écoles intégrant les enjeux d'égalité et de pédagogie égalitaire, soit sous la forme d'une épreuve spécifique, soit en l'intégrant de façon plus explicite aux épreuves orales d'admission.

Par ailleurs, la formation des 370 000 professeurs des écoles déjà en poste est également essentielle.

Le plan Filles et mathématiques, annoncé par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Elisabeth Borne en mai 2025, prévoyait l'organisation, pour tous les professeurs de l'Éducation nationale, de séances de sensibilisation de deux heures aux biais de genre lors de la rentrée 2025. Ces séances devaient être réalisées avant le 15 septembre dans tous les établissements scolaires. La délégation se félicite de cette initiative, dont elle s'interroge cependant sur la mise en oeuvre : elle souhaite disposer d'un bilan établissant le nombre d'établissements ayant effectivement effectué ces séances, le nombre d'enseignants sensibilisés, les intervenants internes ou extérieurs mobilisés, les supports utilisés, les retours formulés par les enseignants, ainsi que les actions que les équipes éducatives ont décidé de mettre en place à l'issue de ces séances.

|

Recommandation n° 3 : Réaliser un bilan des séances de sensibilisation des professeurs de l'Éducation nationale aux biais de genre qui devaient être menées à la rentrée 2025, afin de reconduire cette initiative de façon plus efficace à chaque rentrée scolaire. |

Le plan Filles et mathématiques prévoit également qu'entre 2025 et 2029, tous les professeurs des écoles devront suivre une formation d'au moins une journée portant sur la prévention des biais de genre et des stéréotypes dans l'apprentissage des mathématiques. Il conviendra cependant de veiller aux modalités et au contenu de cette formation afin de s'assurer de son efficacité.

En effet, une récente étude du Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN)35(*) a montré qu'une formation en ligne aux stéréotypes de genre, sans mise en pratique directe ni accompagnement dans la classe, est insuffisante et ne permet pas de réduire les différences de résultats filles-garçons en mathématiques. Cette même étude ne montre pas de meilleurs résultats en mathématiques chez les élèves dont les enseignants ont bénéficié d'une formation en didactique des mathématiques ou des formations du Plan Mathématiques. Ces résultats témoignent, selon ses auteurs, « de la difficulté de former efficacement les enseignants, et aussi de la nécessité d'évaluer les effets des formations, surtout si elles ont vocation à être implémentées à grande échelle ».

Il importe donc que les formations soient assurées en présentiel, incluent des conseils concrets et soient associées à un accompagnement en classe, afin d'aider les enseignants à mettre en place une pédagogie égalitaire dans l'ensemble des disciplines qu'ils enseignent, et en premier lieu les mathématiques, mais aussi que ces formations soient évaluées afin de les rendre plus efficaces.

La délégation sera particulièrement vigilante à la mise en oeuvre effective des précédentes annonces gouvernementales, de la réforme des Inspé et des modules de formation initiale et continue des enseignants.

|

Recommandation n° 4 : Former l'ensemble des professeurs des écoles à la pédagogie égalitaire, et en particulier à une pédagogie égalitaire des mathématiques, en intégrant cette démarche au concours de professeurs des écoles, en rendant obligatoire la formation continue dans ce domaine, en privilégiant la formation entre pairs par observations croisées de classes et en évaluant l'efficacité de ces formations. |

2. Renforcer la culture de l'égalité dans l'enseignement primaire

a) Penser les contenus pédagogiques sous le prisme de l'égalité

Les questions d'égalité filles-garçons font d'ores et déjà partie de la politique éducative dès l'école primaire, notamment dans le cadre des cours d'enseignement moral et civique, en place dès le CP, qui comportent un volet dédié à l'égalité filles-garçons.

De même, les séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité dites EVARS, prévues par la loi depuis 200136(*), doivent permettre d'aborder cette problématique. Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle - seuls ces deux aspects étant abordés à l'école maternelle ainsi qu'à l'école primaire - est entré en vigueur à la rentrée 2025 et met l'accent, non seulement sur les connaissances du corps, mais aussi sur les compétences psychosociales, le respect de soi et des autres et l'égalité entre filles et garçons. La délégation rappelle ici son soutien constant aux séances d'EVARS, qui constituent un levier indispensable à la progression de l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre toutes les formes de violences.

Au-delà de ces contenus pédagogiques abordant directement les enjeux d'égalité, il importe que, sans entraver la liberté pédagogique du corps enseignant, ces enjeux soient pris en compte dans les programmes et les manuels de l'ensemble des disciplines.

Une charte sur les manuels scolaires, fondée sur les travaux du Centre Hubertine Auclert et réalisée avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, a été signée en septembre 2024 par les 32 éditeurs membres de l'Association des éditeurs des manuels scolaires. Le cahier des charges s'articule autour de cinq principes :

· une représentation plurielle et équilibrée des femmes et des hommes ;

· une plus grande visibilité des femmes dans le champ des savoirs ;

· une présentation non sexiste des femmes et des hommes à tous les âges de la vie ;

· des mises en situation ne renforçant pas les stéréotypes ;

· un langage égalitaire simple.

Il s'agit désormais de s'assurer de l'application de cette charte par les éditeurs, en en réalisant un bilan d'ici la fin d'année 2026. Si cette modalité souple ne s'avérait pas suffisante pour faire évoluer les contenus, la mise en place d'une labellisation égalité filles-garçons des manuels scolaires pourrait être envisagée.

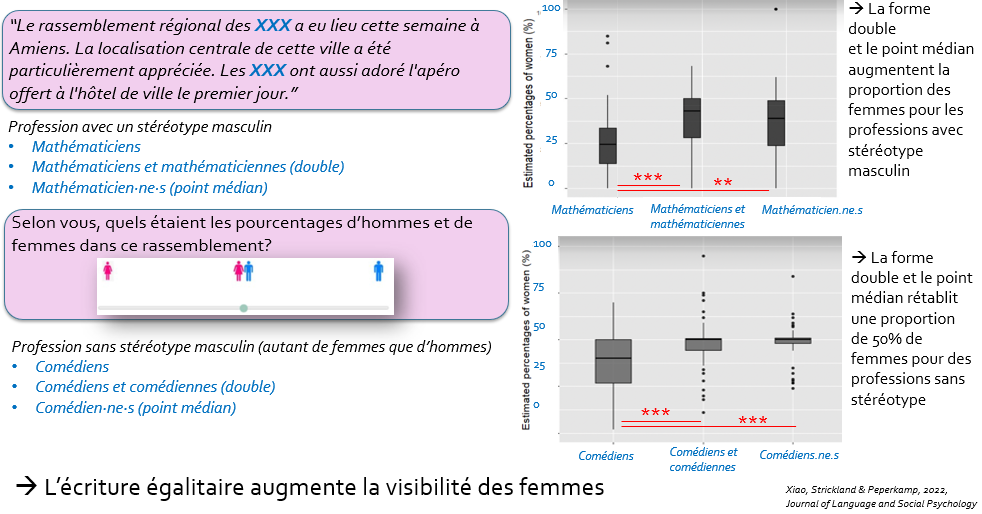

Dans la lignée de l'objectif visant à donner une meilleure visibilité aux femmes, une réflexion sur l'emploi, de façon raisonnée, d'une écriture égalitaire pourrait être engagée. En effet, divers travaux scientifiques montrent que les modalités d'écriture influencent les perceptions et que l'usage d'une langue inclusive ou égalitaire permet de réduire certains stéréotypes induits par l'usage systématique du masculin neutre. Ainsi, lorsqu'un texte est rédigé en utilisant uniquement le masculin neutre, en particulier lorsqu'il s'agit d'une profession avec un stéréotype masculin (par exemple « les mathématiciens »), les personnes interrogées sous-estiment systématiquement la proportion de femmes, tandis qu'elles estiment cette proportion à un niveau bien plus élevé lorsqu'un texte est rédigé en employant la double flexion (mathématiciennes et mathématiciens)37(*).

Effet de l'usage d'une écriture

égalitaire pour désigner une profession

sur la perception de

la proportion de femmes au sein de cette profession

Source : graphiques présentés par Charlotte Jacquemot lors de son audition

Si l'usage de signes typographiques entre plusieurs terminaisons d'un mot (« point milieu ») et l'invention de mots nouveaux soulèvent de nombreuses questions, évoquées au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive38(*), en revanche une réflexion pourrait être engagée sur l'usage systématique de la double flexion pour évoquer des professions au sein des établissements scolaires et des contenus pédagogiques.

b) Mobiliser les établissements scolaires autour des enjeux d'égalité

Plus globalement, la délégation appelle à mobiliser l'ensemble des équipes éducatives, enseignants, chefs d'établissement et personnels de l'Éducation nationale, autour des enjeux d'égalité filles-garçons et de la prévention et de la lutte contre les stéréotypes et biais de genre et les comportements sexistes dès le plus jeune âge.

Elle soutient la proposition de la Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)39(*) d'établir un cahier des charges pour une labellisation égalité filles-garçons des établissements du premier degré, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les établissements du second degré.

Face à un foisonnement d'informations sur les enjeux d'égalité filles-garçons, disponibles notamment sur le réseau Canopé, elle recommande également la rédaction d'un vademecum bien structuré et fournissant des ressources claires et facilement mobilisables, sur le modèle du vademecum sur la laïcité.

Elle encourage également les établissements scolaires à organiser des événements à l'occasion de la Fête de la science, début octobre, mais aussi de la Journée internationale des femmes et des filles de science, le 11 février.

|

Recommandation n° 5 : Mener des campagnes de sensibilisation aux enjeux d'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes et rédiger un vademecum structuré et concret, à destination de l'ensemble de la communauté éducative et des auteurs de manuels scolaires. |

3. Développer la culture scientifique pour toutes et tous, dans tous les territoires

Au-delà des enjeux d'égalité filles-garçons, la délégation est convaincue de la nécessité d'acculturer l'ensemble des jeunes à la culture scientifique dès le primaire, tant sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire et hors scolaire.

Cette culture scientifique, notamment les émissions, revues, musées et actions de médiation scientifiques, doit veiller à soutenir les aspirations des filles qui montrent un intérêt pour les sciences, en mettant en lumière des femmes scientifiques et leur contribution à la recherche.

a) Augmenter la représentation des femmes scientifiques dans les médias audiovisuels

L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a un rôle à jouer s'agissant de la représentation des femmes scientifiques dans les médias, conformément à sa mission d'assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle.

La délégation souhaite que l'Arcom publie, dans le cadre de son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, y compris les dessins animés.

En outre, l'Arcom mène des actions d'incitation et de contrôle à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'améliorer la représentation des femmes. La délégation invite l'Arcom à renforcer ces actions afin que les éditeurs atteignent des objectifs chiffrés de représentation des femmes scientifiques conformes avec la proportion de femmes parmi les métiers concernés, qu'ils veillent au temps de parole et non uniquement à la présence à l'antenne, qu'ils imposent la présence systématique de femmes dans les émissions scientifiques, qu'ils soient vigilants sur les programmes de fiction et de dessins animés diffusés et qu'ils forment leurs équipes aux enjeux d'égalité et de lutte contre les stéréotypes de genre.

|

Recommandation n° 6 : Inclure, dans le rapport annuel de l'Arcom sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, des données sur la proportion de femmes scientifiques à l'antenne et leur temps de parole ainsi que sur leur représentation dans les programmes de fiction diffusés, et renforcer les actions d'incitation et de contrôle à disposition de l'Arcom à l'égard des acteurs du secteur audiovisuel afin d'augmenter cette représentation. |

b) Soutenir les structures, actions et lieux de médiation scientifique et d'enseignement ludique des mathématiques et des sciences

La délégation exprime son attachement à toutes les initiatives et structures visant à renforcer la culture scientifique de toutes et tous, en particulier les musées scientifiques et la Fête de la science. Elle soutient naturellement La Cité des sciences et de l'industrie et appelle de ses voeux la réouverture du Palais de la Découverte, institution phare de la médiation scientifique, fermée pour rénovation depuis quatre ans et dont beaucoup craignent qu'elle ne réouvre jamais ses portes.

Les rapporteures ont été très favorablement impressionnées par la dynamique en faveur de la culture scientifique engagée au Portugal. Lors d'un déplacement à Lisbonne40(*), elles ont pu découvrir la richesse du programme Ciência Viva, un programme d'activités scientifiques extra-scolaires, déployé par une agence nationale spécifiquement dédiée à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du grand public et créée en 1996.

Le programme « Ciência Viva » au Portugal fêtera 30 ans en 2026

Le programme Ciência Viva, créé au Portugal en 1996, est mis en oeuvre par une agence nationale pour la culture et l'éducation scientifiques, avec pour but de dynamiser l'enseignement des sciences à l'école et de diffuser le plus largement possible, auprès de l'ensemble de la population, et surtout des plus jeunes, le goût pour la culture scientifique.

Ce programme est déployé localement par des antennes territoriales de l'agence nationale, en collaboration avec les écoles et des professeurs de tous les niveaux, dès la petite enfance. Sur l'ensemble du territoire portugais, un réseau de 21 centres de sciences est organisé pour diffuser la culture scientifique dans tout le pays et susciter, dès le plus jeune âge, un intérêt pour la science. Ce réseau comportera, d'ici 2026, un total de 23 centres de ressources scientifiques.

L'agence nationale est également attentive à assurer une égalité de traitement entre filles et garçons s'agissant de l'éducation scientifique. Certaines activités s'adressent plus spécifiquement aux filles, telles que la robotique ou le codage.

L'agence dispose d'un « pavillon » national situé à Lisbonne et que les rapporteures ont pu visiter : des classes viennent de tout le Portugal pour visiter ce pavillon et y pratiquer des activités scientifiques. Le pavillon propose également des expositions permanentes et temporaires qui accueillent de nombreuses familles en mettant l'accent sur la vulgarisation scientifique et l'apprentissage par le jeu.

Par ailleurs, les 21 centres de sciences répartis sur l'ensemble du territoire portugais accueillent toutes les semaines une classe différente appartenant à des écoles primaires. Chaque centre travaille ainsi en lien avec la municipalité et l'école concernées. Le déplacement fait l'objet d'un co-financement par la municipalité, l'école et le centre local de sciences. Les enfants accueillis ont entre 6 et 9 ans.

En outre, un programme d'implantation d'un réseau national de « clubs de sciences vives » dans les écoles portugaises a vu le jour en 2018, né d'une coopération entre le ministère de l'éducation nationale et l'agence nationale Ciência Viva.

En 2018, le réseau comptait environ 240 clubs contre près de 900 aujourd'hui. Près de 90 % des groupements scolaires disposent d'un club de sciences vives (718 au total), ce qui touche environ 1 million d'élèves. Ces clubs proposent des activités pratiques et expérimentales à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école, qui s'adressent à l'ensemble de la communauté éducative et font l'objet ensuite de sessions de partage d'expériences et de bonnes pratiques.

Source : Délégation aux droits des

femmes du Sénat - déplacement à Lisbonne

du 9 au

11 juillet 2025.

Ainsi, en 2022, au Portugal, 36 % des Portugaises et Portugais déclaraient souhaiter en savoir davantage sur les développements scientifiques, contre seulement 17 % des Françaises et Français, la moyenne des pays de l'OCDE se situant à 16 %. Par ailleurs, 64 % des Portugaises et Portugais fréquentaient régulièrement ou occasionnellement des lieux de diffusion de culture scientifique, tels que des musées, contre seulement 37 % des Françaises et des Français. Enfin, le Portugal comptait 42,6 % de femmes parmi ses chercheurs scientifiques, contre moins de 30 % en France.

La délégation soutient toutes les initiatives qui permettent d'augmenter la dimension ludique des apprentissages scientifiques pendant et hors du temps scolaire : expérimentations, ateliers type La main à la pâte, sorties scolaires scientifiques, événements à l'occasion de la Fête de la science, concours, rallyes, clubs de maths, d'échecs, de modélisation, d'informatique ou de jeux intelligents, etc.

L'enseignement du jeu d'échecs à l'école ou sur le temps périscolaire, notamment par le biais du programme « class'échecs », est un exemple d'initiative intéressante. Les échecs développent en effet des capacités de logique, d'abstraction, de stratégie, d'anticipation et de rigueur, qui sont utiles dans le développement d'un raisonnement scientifique et mathématique. Cela est aussi vrai pour d'autres types de jeux comme le bridge, le go ou les dames.

Les rapporteures ont découvert avec intérêt la Maison des mathématiques et de l'informatique portée par l'Université de Lyon, qui permet de découvrir les mathématiques et l'informatique de manière à la fois rigoureuse et ludique. Des expositions, ateliers, conférences et stages sont ouverts à tout type de public (enseignants, adultes curieux, scolaires, familles, jeune public...).

Comme proposé par l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse Jean-Michel Blanquer41(*), des vacances apprenantes à dominante « mathématiques et sciences » pourraient également permettre de mettre l'accent sur la dimension ludique de l'apprentissage de ces disciplines. Ce type d'initiative peut également s'intégrer au sein des programmes « École ouverte », « Cités éducatives » ou encore « Plan mercredi ».

Ainsi que le recommandait le rapport Villani-Taroussian, certaines activités ludiques peuvent être intégrées directement au sein des écoles, en s'appuyant sur les portails Animath ou Fondation Blaise Pascal, et des collaborations plus étroites et institutionnalisées pourraient être nouées entre le scolaire et le périscolaire.

En effet, l'enseignement scolaire et les activités périscolaires, par nature différents, se nourrissent mutuellement et les échanges entre enseignants et intervenants périscolaires profitent à chacun, dans le respect de leurs compétences respectives. Ainsi, la Maison pour la Science de Lorraine propose des ateliers périscolaires qui permettent aux enfants de manipuler des objets et outils en lien avec leurs apprentissages scolaires.

Un récent rapport de la Cour des comptes sur l'enseignement primaire42(*) préconise d'assurer un continuum pédagogique et éducatif dans et en dehors du temps scolaire, en développant une approche concertée de l'organisation des activités péri et extrascolaires, entre l'Éducation nationale et les collectivités territoriales, mais aussi en systématisant l'évaluation de ces activités en vue d'identifier et de sélectionner les activités les plus efficaces en termes d'apprentissages scolaires des élèves.

La délégation est également favorable au développement de la médiation scientifique assurée par des doctorants et des jeunes chercheurs, en particulier des jeunes femmes.

En effet, dans le cadre de contrats doctoraux, les universités permettent aux doctorants de consacrer un sixième de leur temps de travail, soit 32 jours dans l'année, à des missions de diffusion de l'information scientifique et technique, par le biais de structures de médiation scientifique, de laboratoires ou d'associations.

Ainsi, la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS) de l'Université Paris-Saclay propose à des élèves de 8 à 15 ans de participer à des ateliers animés par des doctorantes et doctorants dans le cadre de leur mission doctorale. De même, dans le cadre du programme « Les sciences, c'est leur chance » de l'Université Grenoble Alpes, des doctorantes et doctorants préparent et animent les séances de sciences en binôme avec les enseignants volontaires de classes d'école primaire situées dans des quartiers politique de la Ville.

Afin d'encourager la participation des doctorants à de telles actions, celle-ci doit être davantage rendue possible par les universités, dans le cadre de contrats doctoraux, et être reconnue et valorisée dans le parcours des doctorants, par exemple par l'obtention de crédits.

La délégation tient à souligner la nécessité de veiller à un accès équitable aux actions de médiation scientifique, qui doivent également atteindre les élèves situés dans les territoires ruraux et défavorisés, notamment les établissements des réseaux d'éducation prioritaire (REP et REP+).

|

Recommandation n° 7 : Soutenir la médiation scientifique, dans et hors des établissements scolaires, notamment en garantissant l'avenir du Palais de la Découverte, en facilitant les interventions de doctorantes et doctorants dans les écoles et en finançant des sorties et activités post et périscolaires scientifiques sur l'ensemble du territoire. |

4. Sensibiliser les parents à l'égalité filles-garçons

Aucune évolution du caractère genré de la socialisation des filles et des garçons ne sera possible sans associer les parents aux préoccupations en matière d'égalité filles-garçons, notamment dans le champ des mathématiques et des sciences.

Cela suppose d'informer les parents de l'égalité en compétences mathématiques des filles et des garçons et de casser l'idée du caractère inné de l'intelligence et du talent mathématique en particulier.

Il s'agit de les sensibiliser afin qu'ils soient vigilants à développer des interactions variées avec leurs filles comme avec leurs fils et à jouer aux mêmes jeux quel que soit le sexe de leur enfant. S'agissant de leurs filles, ils peuvent être encouragées à valoriser la curiosité, la résolution de problèmes, ainsi que des jeux de construction et de rapidité, afin de renforcer leur confiance en elles et d'éviter le développement d'une anxiété dans les contextes de compétition.

Pour cela, peuvent être mobilisées des campagnes de communication grand public mais aussi, de façon plus directe, les réunions de rentrée scolaire organisées avec les parents d'élèves. Dès la maternelle, les parents doivent être sensibilisés par les chefs d'établissements et les enseignants aux enjeux d'égalité filles-garçons.

Lors de son audition43(*), Jean-Michel Blanquer a évoqué l'initiative de la mallette des parents, mise en place lorsqu'il était recteur de l'académie de Créteil afin de renforcer le lien entre l'école et les familles, qui étaient accueillies en petit groupe afin de les associer aux objectifs poursuivis par l'école pour leurs enfants. Il pourrait être envisagé d'adjoindre à de telles rencontres une dimension autour de l'égalité filles-garçons en mathématiques et en sciences.

* 27 Audition du 3 juin 2025.

* 28 Audition du 6 mai 2025.

* 29 Rapport de Cédric Villani et Charles Torossian, 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, 2018.

* 30 Conseil d'analyse économique, Emmanuelle Auriol, Camille Landais et Nina Roussille, Égalité hommes-femmes : une question d'équité, un impératif économique, novembre 2024.

* 31 Audition du 2 avril 2025.

* 32 Le regard du CEE, Les écarts filles-garçons en mathématiques à l'école élémentaire, un enjeu pour les équipes pédagogiques, janvier 2025.

* 33 Rapport conjoint IGÉSR-IGF, « Filles et mathématiques : lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles », février 2025.

* 34 Audition du 3 juin 2025.

* 35 Note du CSEN n°13, Lilas Gurgand, Franck Ramus et Monica Neagoy, « Réduction des inégalités entre garçons et filles en mathématiques au CP : évaluation d'une formation expérimentale », juillet 2025.

* 36 Article L. 312-16 du code de l'éducation.

* 37 Xiao, H., Strickland, B. & Peperkamp, S. (2023). “How Fair is Gender-Fair Language? Insights from Gender Ratio Estimations in French”, Journal of Language and Social Psychology, 42(1), 82-106. https://doi.org/10.1177/0261927X221084643

* 38 https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-404.html

* 39 Audition du 6 mai 2025.

* 40 Déplacement du 9 au 11 juillet 2025.

* 41 Audition du 8 avril 2025.

* 42 Rapport de la Cour des comptes, « L'enseignement primaire. Une organisation en décalage avec les besoins de l'élève », mai 2025.

* 43 Audition du 8 avril 2025.