II. DANS LE SECONDAIRE, FAVORISER UNE ORIENTATION ÉGALITAIRE DES FILLES ET DES GARÇONS

Les premières différences filles-garçons dans le rapport aux mathématiques et aux sciences constatées dès l'école primaire se confirment au collège et au lycée. Si leurs résultats se rapprochent, c'est en revanche la perception que les jeunes et leur entourage ont de leurs performances qui se différencie de plus en plus.

Cela se traduit par des choix de spécialité et d'orientation qui demeurent extrêmement genrés en fin de troisième et au lycée.

Alors qu'aujourd'hui les discours en faveur de l'égalité et de la mixité des métiers font peser les responsabilités sur les filles, invitées à « oser » et à « ne plus s'auto-censurer », la délégation invite à changer de regard : plutôt que de sans cesse chercher à changer les filles, pourquoi ne pas plutôt, d'une part, changer l'enseignement et la perception des sciences, en les rendant plus enthousiasmantes pour toutes et tous, et, d'autre part, faire évoluer les représentations et les attitudes des garçons, en transmettant une réelle culture de l'égalité, en questionnant la hiérarchie des compétences, des qualités et des métiers et en luttant contre tous les propos et comportements sexistes et violents qui dissuadent les filles de s'orienter vers les sciences.

A. CONSTATS : AU FIL DES ANNÉES, DES INÉGALITÉS DE GENRE, SOCIALES ET TERRITORIALES QUI SE CUMULENT ET PÈSENT DANS LES CHOIX DE SPÉCIALITÉS ET D'ORIENTATION

1. Un décrochage des collégiennes comme des collégiens vis-à-vis des mathématiques et des sciences

a) Un décrochage global, moins marqué chez les filles, qui réduisent donc leur écart au cours du collège

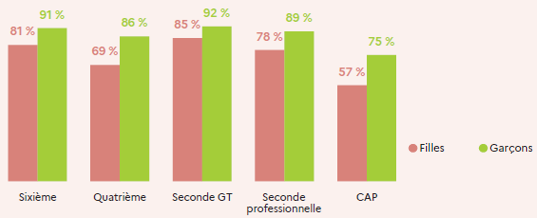

Au collège, une proportion significative d'élèves décroche progressivement en mathématiques, avec des notes qui chutent significativement en quatrième.

Les enquêtes internationales mettent en lumière ce net décrochage des élèves français en mathématiques et sciences, dont le niveau en classe de quatrième est ainsi inférieur à la moyenne internationale des pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête Timss.

En raison d'un décrochage plus fort des garçons, les écarts de résultats entre filles et garçons se réduisent entre la sixième et la troisième.

Ce phénomène, déjà documenté par Christian Baudelot et Roger Establet dans leur célèbre ouvrage Allez les filles !44(*), a été confirmé par plusieurs études postérieures. Ainsi, une étude de 201945(*) relevait qu'en sixième les filles avaient des performances plus faibles en mathématiques mais qu'entre la sixième et la troisième elles se maintenaient davantage que les garçons, comblant leur écart. Cette même étude constatait que, parallèlement, l'écart de résultats en faveur des filles en français se creusait progressivement. Une étude plus récente46(*) confirme qu'au cours du collège les filles progressent davantage que les garçons en français comme en mathématiques, réduisant ainsi leur écart avec les garçons s'agissant des mathématiques.

L'évaluation internationale Timss menée auprès d'élèves de quatrième continue à faire apparaître des résultats supérieurs en mathématiques pour les garçons, mais cet écart se situe dans la moyenne des pays de l'UE et de l'OCDE participant à l'enquête47(*), contrairement aux écarts relevés en classe de CM1. En outre, cet écart, de 12 points, est bien moins significatif que l'écart de résultats entre élèves favorisés et peu favorisés, qui atteint 103 points. S'agissant des sciences, les niveaux de performance sont similaires entre filles et garçons48(*).

En début de seconde générale et technologique, le taux de maîtrise satisfaisante des mathématiques est de 84 % pour les garçons contre 75 % pour les filles49(*).

Comme pour les résultats à l'école primaire50(*), inégalités sociales et inégalités de genre se croisent dans l'analyse des écarts de performances des élèves.

Des travaux de la Chaire Unesco « Femmes et science » de l'université Paris Dauphine-PSL, analysant les 10 % d'élèves les plus performants dans les enquêtes PISA - montrent que « les filles réussissent mieux en sciences - et plus précisément en mathématiques - dans les pays où les élèves issus de milieux défavorisés obtiennent de meilleurs résultats. Autrement dit, réussir en sciences en tant que fille relève du même mécanisme social que réussir en sciences lorsqu'on est issu des catégories socioprofessionnelles défavorisées », déclarait Elyes Jouini, professeur de mathématiques et d'économie et titulaire de la Chaire, devant la délégation51(*).

b) Des critiques sur la façon dont les mathématiques et les sciences sont enseignées

Devant ce décrochage, de nombreux interlocuteurs entendus ou rencontrés par la délégation ont posé un regard critique sur l'enseignement des sciences et des mathématiques dans le second degré, déplorant notamment le manque de liens entre les mathématiques et les autres disciplines - pas uniquement scientifiques, ainsi que les difficultés des professeurs à rendre leur enseignement concret et enthousiasmant pour les élèves.

Ces critiques se retrouvent chez les collégiens : en classe de quatrième, à peine la moitié des élèves (42 % des filles et 59 % des garçons) déclarent aimer les mathématiques et seulement un quart des élèves (24 % des filles et 29 % des garçons) considèrent que leur enseignement est d'une grande clarté52(*).

Au collège, les élèves abordent de façon séparée les différentes disciplines scientifiques : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie. Un enseignement intégré de science et technologie (EIST), articulant en sixième et cinquième physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie, peut être mis en place pour favoriser un décloisonnement disciplinaire. Cependant, il concerne aujourd'hui un nombre limité de collèges et n'a pas prouvé son efficacité dans la progression des performances et de la motivation des élèves en sciences au cours du collège53(*).

Lors de la réforme du lycée, mise en oeuvre à la rentrée 2019, la création de l'enseignement scientifique en classe de première générale visait à renforcer la culture et l'approche scientifiques des élèves en articulant sciences de la vie et de la terre, physique et mathématiques - cette dernière discipline faisant de nouveau l'objet d'un enseignement spécifique depuis 2023. Cependant, comme l'a déploré l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer lui-même devant la délégation, ces heures peuvent être réparties de manière éclatée, par discipline, sans faire l'objet d'une approche intégrée et transversale.

c) Des différences de rapport aux mathématiques entre filles et garçons

Au-delà de la question des performances, l'enquête Timss met en lumière des différences de perception des mathématiques entre filles et garçons : 59 % des garçons déclarent aimer les mathématiques, contre 42 % des filles, et surtout 54 % des garçons se déclarent confiants en leurs capacités en mathématiques, contre 40 % des filles.

Ce phénomène se retrouve également chez les élèves les plus performants en mathématiques : les filles sont moins confiantes que les garçons quant à leurs performances, et ce de façon très notable en classe de quatrième.

Proportion d'élèves filles et garçons pensant avoir réussi le test de mathématiques, parmi les élèves les plus performants aux évaluations de rentrée dans cette discipline

Source : DEPP, questionnaires élèves, septembre 2024.

Plus globalement, de nombreux travaux de recherche montrent qu'à compétences égales, les hommes ont tendance à surestimer leurs capacités et les femmes à les sous-estimer, et ce particulièrement en mathématiques et en sciences54(*).

Les garçons restent perçus dans leur ensemble, par eux-mêmes, leurs camarades, leurs familles et leurs enseignants, comme étant meilleurs en mathématiques et sciences. Un sondage, réalisé dans le cadre du rapport de France Stratégie sur les stéréotypes filles-garçons55(*), montre qu'un quart des jeunes de 11-17 ans pensent que les garçons ont davantage l'esprit scientifique que les filles.

Les interlocuteurs entendus par les rapporteures ont partagé de nombreux témoignages de propos sexistes tenus entre élèves mettant en doute les capacités des filles en mathématiques et en sciences.

Ces stéréotypes ne sont pas présents que chez les élèves, des biais de genre existent également chez leurs enseignants. Ils se manifestent dans leur façon d'interroger les élèves, les consignes données et la manière de penser les trajectoires scolaires. De nombreux travaux de recherche56(*) montrent que les enseignants en mathématiques accordent une attention supplémentaire aux garçons, qui prennent davantage la parole spontanément, qui sont davantage interrogés avec des consignes complexes et dont les réponses sont davantage attendues. Les termes employés pour évaluer et qualifier les élèves ne sont également pas identiques, que ce soit à l'oral ou sur leurs bulletins scolaires. Pour Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, « là où les garçons sont souvent félicités pour leurs talents, les jeunes filles, elles, sont plus fréquemment complimentées pour leurs efforts. Cette situation génère, chez bon nombre de jeunes femmes, un sentiment de doute [et] constitue un frein réel à leur orientation vers les filières scientifiques et techniques. »57(*)

Ces perceptions différenciées affectent les performances des jeunes filles : lorsqu'elles abordent un exercice en ayant à l'esprit le stéréotype selon lequel les filles sont moins douées dans cette discipline, les filles subissent une pression et de l'anxiété supplémentaires, qui conduisent à des contre-performances, selon le mécanisme de la « menace du stéréotype » précédemment évoqué58(*). Pour Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation à l'université Paris-Dauphine59(*), ce mécanisme se manifeste particulièrement dans les contextes compétitifs, nombreux et structurants dans le système scolaire français, et dans les environnements mixtes, où la compétition implique simultanément filles et garçons.

Ces différences de perceptions peuvent aider à comprendre pourquoi, en dépit de performances qui ne sont globalement pas si éloignées entre filles et garçons en mathématiques et en sciences à la fin du collège et même à résultats scolaires équivalents, les filles font très nettement moins que les garçons le choix de spécialités et filières ouvrant la voie à des métiers scientifiques.

2. Des choix de spécialités et d'orientation professionnelle genrés en fin de troisième comme au lycée

a) En fin de troisième, des inégalités sociales et de genre dans l'orientation vers les voies technologiques et professionnelles

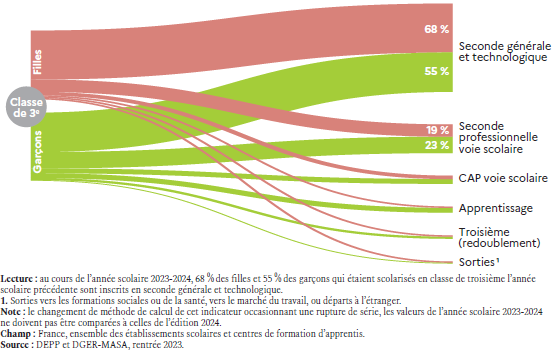

Lors de l'orientation en fin de troisième, les effets de l'origine sociale et du genre des élèves s'articulent entre eux.

Ainsi que le déclarait la sociologue Marianne Blanchard : « au total, ceux qui ont le moins de probabilité d'accéder à une terminale scientifique, ce sont les garçons des classes défavorisées car ils seront davantage orientés vers une voie professionnelle en fin de troisième. »60(*)

Les filles accèdent davantage à une seconde générale et technologique : c'est le cas de 68 % d'entre elles, contre seulement 55 % des garçons.

Orientation des filles et des garçons en fin de troisième

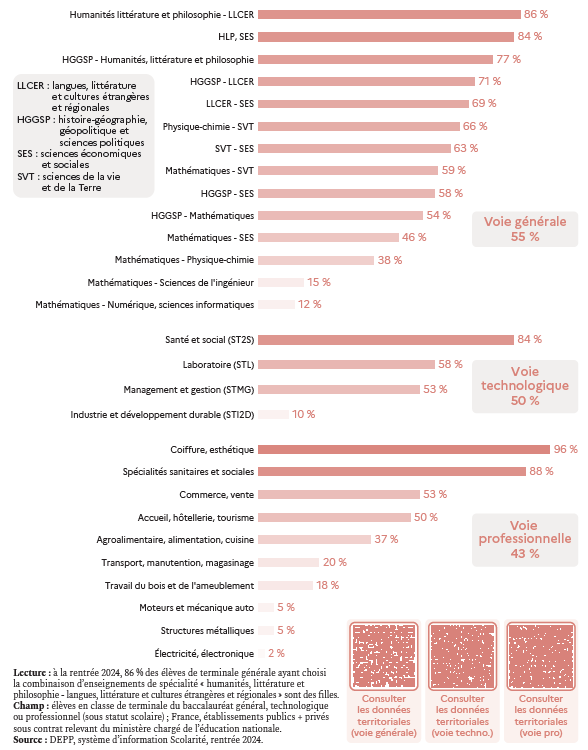

Pour autant, au sein des différentes voies et filières, les proportions de filles et garçons varient fortement. Les filles représentent ainsi 55 % des élèves de la voie générale, 50 % de ceux de la voie technologique et 45 % de ceux la voie professionnelle. Les différences sont surtout notables au sein des filières61(*) :

· au sein de la voie technologique, on compte 84% de filles en « santé et social », mais seulement 10 % de filles en « industrie et développement durable » ;

· au sein de la voie professionnelle, on recense 96 % de filles en « coiffure, esthétique », mais seulement 5 % en « moteurs et mécanique auto » et 2% en « électricité, électronique ».

Proportion de filles au sein des différentes filières et combinaisons de spécialités en terminale générale, technologique et professionnelle

Source : DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 2025.

b) Un moindre choix des spécialités scientifiques chez les filles en lycée général, accentué depuis la réforme du lycée

En seconde générale et technologique, tous les élèves ont des enseignements communs, comportant 4 heures hebdomadaires de mathématiques, 3 heures de physique-chimie, 1h30 de sciences de la vie et de la terre (SVT) et 1h30 de sciences numériques et technologie. Ils peuvent également choisir un enseignement général ainsi qu'un enseignement technologique.

Dans ce cadre, lors de la rentrée 2024, environ 10 % des élèves de seconde générale et technologique avaient choisi un enseignement optionnel scientifique. Cependant, la proportion de filles au sein de ces enseignements varie grandement en fonction de leur contenu, réel ou supposé : les filles ne représentent que 15 % des élèves ayant opté pour « sciences de l'ingénieur » ou « création et innovation technologiques » mais 60 % de ceux ayant choisi « biotechnologies » ou « sciences et laboratoires »62(*).

Dans la suite de leur parcours, depuis la réforme du baccalauréat menée par le ministre Jean-Michel Blanquer qui a mis fin au système des trois séries, les élèves de lycée général choisissent des enseignements de spécialité : trois disciplines en classe de première puis deux en terminale parmi les trois suivies en première.

Pour de nombreux interlocuteurs de la délégation, cette réforme a d'abord eu des effets très négatifs et suscité des délusions. Pour Romain Soubeyran, directeur de CentraleSupélec, « le message initial, selon lequel "toutes les spécialités ouvrent l'ensemble des parcours possibles", a semé une certaine confusion. Beaucoup d'élèves ont été abusés par cette promesse. » Il estime qu'aujourd'hui « il semble que l'information ait été mieux intégrée : celles et ceux qui envisagent une prépa scientifique savent désormais qu'ils doivent impérativement choisir des spécialités scientifiques, notamment les mathématiques, sans quoi ils se trouveraient, de fait, exclus de ces parcours. »63(*) Pour autant, cela suppose que les élèves sachent dès la seconde qu'ils souhaitent s'orienter vers une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) scientifiques et a minima qu'ils connaissent ce type de formation.

Il semble qu'un déficit global d'informations sur les liens entre choix de spécialités et orientation future perdure, en particulier chez les filles, ainsi que chez les élèves les moins favorisés.

Selon Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, la réforme du lycée « n'a pas encore été pleinement assimilée. Certains chefs d'établissement adoptent encore une approche quelque peu naïve en matière d'orientation, soutenant que les élèves doivent choisir les options qui les intéressent. Or, bien que les différentes combinaisons, comme la biologie et la musique, puissent paraître passionnantes, elles sont pénalisantes pour l'orientation. »64(*) Elle estime ainsi que nous sommes dans une phase transitoire.

Pour Elyes Jouini, titulaire de la chaire Unesco Femmes et sciences de Paris-Dauphine-PSL, « en laissant les filles libres de choisir, sans cadre ni alerte, on les prive d'une liberté véritable, celle-ci n'étant pas éclairée »65(*).

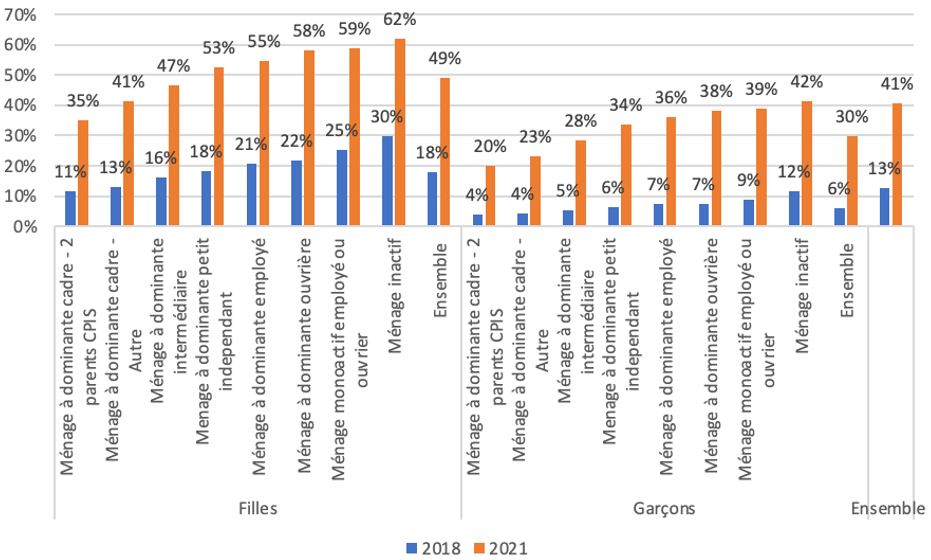

La réforme du lycée a ainsi été suivie d'une diminution de la proportion de filles optant pour la spécialité de mathématiques, ce qui a été d'autant plus problématique qu'au départ - et jusqu'à la rentrée 2023 - les mathématiques ne figuraient pas en tant que telles dans le tronc commun de première, qui ne comprenait qu'un enseignement scientifique global.

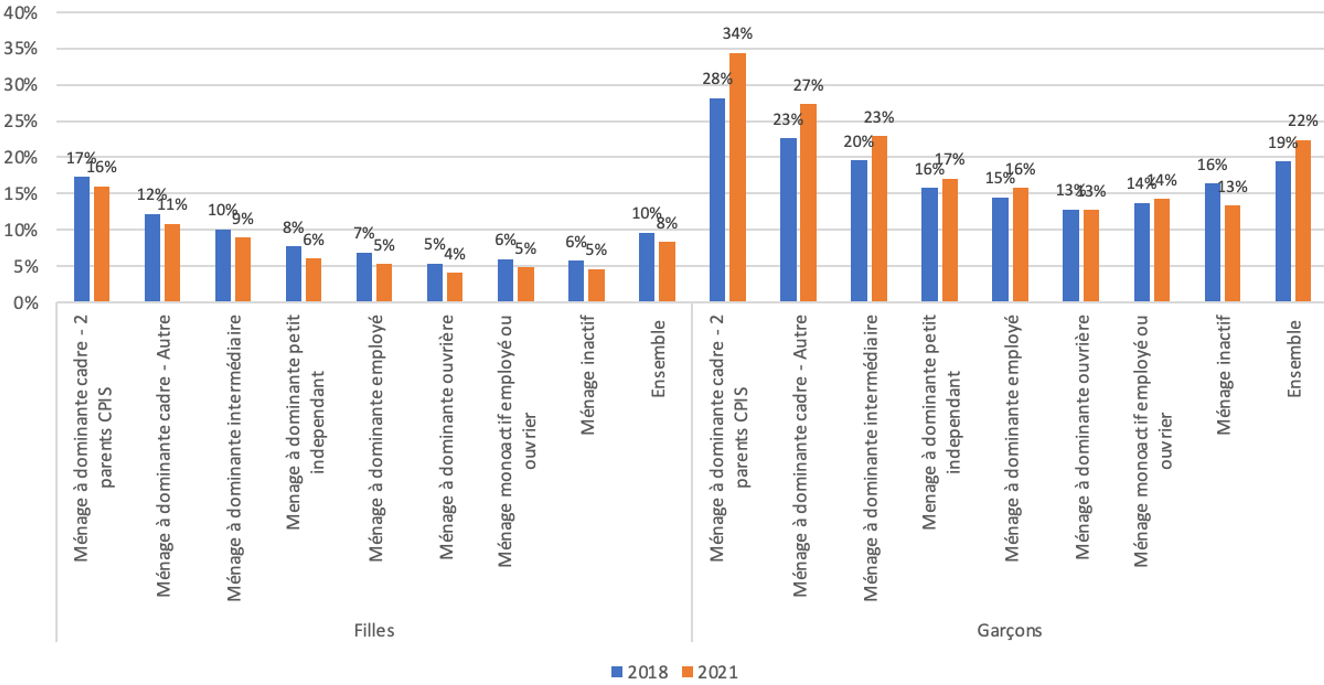

Ainsi, en 2021, 49 % des filles et 30 % des garçons ne suivaient plus d'enseignement spécifique de mathématiques en terminale, contre respectivement 18 et 6 % en 2018, avant la réforme.

Le taux de renonciation aux mathématiques est fortement corrélé à l'origine sociale des élèves, qu'il s'agisse des garçons comme des filles : 58 % des filles et 38 % des garçons de terminale issus de familles à dominante ouvrière ont abandonné les mathématiques, contre 35 % des filles et 20 % des garçons dont les deux parents sont cadres.

De façon plus générale, il importe de ne pas percevoir « les filles » comme un bloc homogène car les filles ne sont pas toutes dans la même situation vis-à-vis de l'accès aux sciences et en particulier aux mathématiques, qui demeurent une discipline de sélection, pour laquelle les inégalités sociales et de genre se croisent.

Proportion, en fonction du sexe et de l'origine

sociale, des élèves de terminale

ne suivant plus

d'enseignement spécifique de mathématiques

Source : Blanchard, Déage, Lemistre, Rossignol-Brunet

Proportion, en fonction du sexe et de l'origine sociale, des élèves de terminale suivant une spécialité mathématiques en 2018, ou l'enseignement de spécialité de mathématiques + l'option mathématiques expertes en 2021

Source : Blanchard, Déage, Lemistre, Rossignol-Brunet

Ce phénomène perdure six ans après la réforme, même si moins de filles renoncent aux mathématiques. Lors de la rentrée 2024, en première générale, parmi leurs trois enseignements de spécialité, 77 % des garçons ont choisi l'enseignement de spécialité « mathématiques » contre 58 % des filles. En outre, moins de 5 % des filles choisissent la spécialité « numérique et sciences informatiques » ou « sciences de l'ingénieur », contre respectivement 18 et 8 % des garçons pour chacune de ces spécialités.

Effectifs et proportion d'élèves de

première générale par enseignement

de

spécialité à la rentrée 2024

|

Enseignement de spécialité |

Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |

Proportion de filles |

Part d'élèves ayant fait ce choix |

Part de filles ayant fait ce choix |

Part de garçons ayant fait ce choix |

|

Mathématiques |

252 513 |

48,4 % |

66,0 % |

57,5 % |

76,7 % |

|

Physique-chimie |

173 243 |

46,3 % |

45,3 % |

37,8 % |

54,8 % |

|

Sciences économiques et sociales (SES) |

167 749 |

58,8 % |

43,9 % |

46,4 % |

40,7 % |

|

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |

152 826 |

60,8 % |

40,0 % |

43,7 % |

35,3 % |

|

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) |

127 727 |

62,7 % |

33,4 % |

37,7 % |

28,0 % |

|

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) |

114 812 |

65,7 % |

30,0 % |

35,5 % |

23,2 % |

|

Humanités, littérature et philosophie (HLP) |

68 885 |

80,4 % |

18,0 % |

26,1 % |

8,0 % |

|

Numérique et sciences informatiques (NSI) |

36 905 |

19,1 % |

9,7 % |

3,3 % |

17,6 % |

|

Sciences de l'ingénieur (SI) |

16 908 |

16,1 % |

4,4 % |

1,3 % |

8,4 % |

|

Arts plastiques |

12 815 |

79,5 % |

3,4 % |

4,8 % |

1,5 % |

|

Éducation physique, pratiques et culture sportives |

7 998 |

32,3 % |

2,1 % |

1,2 % |

3,2 % |

|

Cinéma-audiovisuel |

4 874 |

61,8 % |

1,3 % |

1,4 % |

1,1 % |

|

Histoire des arts |

3 048 |

80,2 % |

0,8 % |

1,2 % |

0,4 % |

|

Théâtre |

2 959 |

75,1 % |

0,8 % |

1,0 % |

0,4 % |

|

Musique |

1 838 |

60,1 % |

0,5 % |

0,5 % |

0,4 % |

|

Danse |

531 |

87,8 % |

0,1 % |

0,2 % |

0,0 % |

|

Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) latin |

527 |

75,5 % |

0,1 % |

0,2 % |

0,1 % |

|

LLCA grec |

217 |

70,5 % |

0,1 % |

0,1 % |

0,0 % |

|

Arts du cirque |

123 |

68,3 % |

0,0 % |

0,0 % |

0,0 % |

|

Biologie-écologie (lycées agricoles) |

4 |

75,0 % |

0,0 % |

0,0 % |

0,0 % |

Source : DEPP, Système d'information Scolarité, public + privé sous contrat, rentrée 2024.

Lors de la rentrée 2024, en terminale générale, la moitié des garçons a choisi une combinaison de deux spécialités scientifiques, contre un tiers des filles. A contrario, la moitié des filles n'a choisi aucune spécialité scientifique, contre 30 % des garçons.

S'agissant spécifiquement des mathématiques, trois niveaux d'enseignement sont possibles :

· l'option « mathématiques complémentaires » pour celles et ceux qui abandonnent la spécialité « mathématiques » mais souhaitent poursuivre un enseignement de mathématiques (3 heures par semaine) : elle est choisie par 16 % des filles et 12 % des garçons. L'accès à cette option est techniquement possible pour des élèves n'ayant pas suivi de spécialité « mathématiques » en première et uniquement l'enseignement du tronc commun, cependant cela exige une forte remise à niveau ;

· l'enseignement de spécialité « mathématiques » (6 heures par semaine) : 58 % des garçons contre 34 % des filles ont choisi cette spécialité ;

· l'enseignement de spécialité couplé à l'option « mathématiques expertes » (9 heures par semaine) : seule une fille sur dix a choisi « mathématiques expertes » contre un quart des garçons, qui représentent donc deux tiers des élèves au sein de cette option.

Au total, la moitié des filles de terminale n'a aucun enseignement de mathématiques, contre 30 % des garçons.

Par ailleurs, la refonte des programmes de mathématiques a entraîné un relèvement du niveau d'exigence, ce dont on peut se féliciter pour les futurs scientifiques, mais qui ouvre peu d'opportunités à des élèves souhaitant continuer à étudier les mathématiques sans pour autant poursuivre des études scientifiques. Selon plusieurs interlocuteurs de la délégation, depuis la réforme du lycée, on ne propose plus aux lycéens que les mathématiques pour faire des sciences, et non plus les mathématiques qui étaient proposées dans la filière ES (économique et sociale) et permettaient de faire de l'économie.

Or, les mathématiques ne sont pas utiles que pour les études scientifiques. Elles le sont également pour les futurs professeurs des écoles, comme précédemment évoqué, mais aussi pour les chercheurs en sciences sociales, pour ceux qui travailleront dans des entreprises ou des administrations, dans la comptabilité, la gestion ou le management.

Effectifs et proportion d'élèves de

terminale générale par enseignement

de

spécialité à la rentrée 2024

|

Enseignement de spécialité |

Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |

Proportion de filles (%) |

Part d'élèves ayant fait ce choix (%) |

Part de filles ayant fait ce choix (%) |

Part de garçons ayant fait ce choix (%) |

|

Mathématiques |

168 112 |

41,8 |

44,8 |

33,8 |

58,3 |

|

Physique-chimie |

130 069 |

58,9 |

34,6 |

36,9 |

31,9 |

|

Sciences économiques et sociales (SES) |

118 985 |

46,6 |

31,7 |

26,7 |

37,9 |

|

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) |

91 725 |

62,6 |

24,4 |

27,7 |

20,4 |

|

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) |

88 424 |

63,3 |

23,6 |

27,0 |

19,3 |

|

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) |

66 485 |

71,1 |

17,7 |

22,8 |

11,4 |

|

Humanités, littérature et philosophie (HLP) |

37 356 |

82,2 |

10,0 |

14,8 |

4,0 |

|

Numérique et sciences informatiques (NSI) |

17 061 |

15,2 |

4,5 |

1,2 |

8,6 |

|

Sciences de l'ingénieur (SI) |

10 471 |

80,4 |

2,8 |

4,1 |

1,2 |

|

Arts plastiques |

5 447 |

14,7 |

1,5 |

0,4 |

2,8 |

|

Éducation physique, pratiques et culture sportives |

5 725 |

32,2 |

1,5 |

0,9 |

2,3 |

|

Cinéma-audiovisuel |

3 826 |

63,1 |

1,0 |

1,2 |

0,8 |

|

Histoire des arts |

2 381 |

82,2 |

0,6 |

0,9 |

0,3 |

|

Théâtre |

2 168 |

78,0 |

0,6 |

0,8 |

0,3 |

|

Musique |

1 351 |

58,3 |

0,4 |

0,4 |

0,3 |

|

Danse |

379 |

92,1 |

0,1 |

0,2 |

0,0 |

|

Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) latin |

293 |

79,2 |

0,1 |

0,1 |

0,0 |

|

LLCA grec |

99 |

84,8 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Arts du cirque |

100 |

75,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

Biologie-écologie (1) |

1 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

(1) proposé dans les lycées agricoles

Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.

Effectifs et proportion d'élèves de terminale générale par combinaison d'enseignements de spécialité (« doublette ») à la rentrée 2024

|

Enseignement de spécialité |

Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |

Proportion de filles |

Part d'élèves ayant fait ce choix |

Part de filles ayant fait ce choix |

Part de garçons ayant fait ce choix |

|

Mathématiques, physique-chimie |

79 378 |

37,7 % |

21,1 % |

14,4 % |

29,5 % |

|

HGGSP, SES |

48 257 |

58,2 % |

12,9 % |

13,5 % |

12,0 % |

|

Physique-chimie, SVT |

36 417 |

66,4 % |

9,7 % |

11,6 % |

7,3 % |

|

Mathématiques, SES |

33 225 |

46,5 % |

8,9 % |

7,4 % |

10,6 % |

|

Mathématiques, SVT |

23 046 |

59,2 % |

6,1 % |

6,6 % |

5,6 % |

|

LLCER, SES |

22 241 |

69,3 % |

5,9 % |

7,4 % |

4,1 % |

|

HGGSP, LLCER |

16 004 |

71,5 % |

4,3 % |

5,5 % |

2,7 % |

|

SVT, SES |

12 099 |

62,9 % |

3,2 % |

3,7 % |

2,7 % |

|

HGGSP, HLP |

12 085 |

76,8 % |

3,2 % |

4,5 % |

1,7 % |

|

Mathématiques, NSI |

11 905 |

12,1 % |

3,2 % |

0,7 % |

6,2 % |

|

HLP, LLCER |

8 688 |

85,6 % |

2,3 % |

3,6 % |

0,7 % |

|

HLP, SES |

8 498 |

84,5 % |

2,3 % |

3,5 % |

0,8 % |

|

HGGSP, mathématiques |

6 780 |

54,9 % |

1,8 % |

1,8 % |

1,8 % |

|

Mathématiques, LLCER |

5 267 |

57,4 % |

1,4 % |

1,5 % |

1,3 % |

|

SVT, LLCER |

4 869 |

73,1 % |

1,3 % |

1,7 % |

0,8 % |

|

Mathématiques, SI |

4 615 |

14,5 % |

1,2 % |

0,3 % |

2,4 % |

|

HGGSP, SVT |

4 327 |

56,1 % |

1,2 % |

1,2 % |

1,1 % |

|

Autres |

37 704 |

61,5 % |

10,0 % |

11,2 % |

8,7 % |

Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.

Effectifs et proportion d'élèves de terminale générale selon l'enseignement optionnel facultatif suivi à la rentrée 2024

|

Premier enseignement optionnel facultatif |

Effectifs d'élèves ayant fait ce choix |

Proportion de filles |

Part d'élèves ayant fait ce choix |

Part de filles ayant fait ce choix |

Part de garçons ayant fait ce choix |

|

Mathématiques complémentaires |

52 606 |

62,7 % |

14,0 % |

15,9 % |

11,7 % |

|

Mathématiques expertes |

60 833 |

33,5 % |

16,3 % |

9,8 % |

24,1 % |

|

Droit et grands enjeux du monde contemporain |

28 123 |

73,7 % |

7,5 % |

10,0 % |

4,4 % |

Source : DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.

Certes, les effets directs de la réforme du lycée - et de la plus faible proportion de filles suivant des spécialités mathématiques et scientifiques - sur la proportion de filles susceptibles d'accéder à une carrière scientifique doivent être nuancés.

Lors de son audition, l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer a estimé qu'avoir moins d'élèves, filles comme garçons, choisissant des spécialités scientifiques n'était pas problématique en matière d'orientation puisque « là où environ 50 % des élèves issus de la série S poursuivaient dans des filières scientifiques, nous constatons désormais que près de 90 % des élèves ayant choisi les enseignements scientifiques s'y engagent effectivement dans l'enseignement supérieur »66(*).

Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur à l'Université Paris Saclay, a également relevé, lors de son audition67(*), que cette réforme n'a pas modifié la proportion de filles dans les études supérieures scientifiques, qui reste stable, mais a plutôt conduit à une anticipation du choix d'abandonner les mathématiques : dès la première et non plus seulement après le bac.

Pour autant, cette précocité des choix s'avère problématique.

Lors de son audition, la sociologue Marianne Blanchard a dénoncé « le piège des choix » qui impose aux élèves d'exprimer leur individualité par des choix, alors même que, selon elle, « plus on demande aux jeunes de faire des choix tôt, plus les modèles sont stéréotypés ».68(*)

En outre, comme l'a mis en avant Elyes Jouini, « plus les choix d'orientation interviennent précocement, plus ils pénalisent les publics déjà défavorisés, qu'il s'agisse des femmes en sciences ou des jeunes issus de milieux modestes. Ces décisions précoces manquent souvent d'une information complète et égalitaire : seuls les enfants bénéficiant d'un entourage familial ou environnemental informé accèdent à un véritable éclairage, ce qui renforce inexorablement les inégalités. »69(*)

Par ailleurs, les filles ont souvent des projets professionnels multiples et diversifiés et celles qui ont de bons résultats en mathématiques ont souvent également de bons résultats dans les matières littéraires, et sont attachées à la pluridisciplinarité, ce qui est moins le cas pour les garçons. Pour elles, faire des choix, c'est donc aussi renoncer.

De plus, toujours selon Marianne Blanchard, les filles font davantage des choix sécurisés et ne choisissent donc pas l'option « mathématiques expertes » par crainte de ne pas réussir alors même qu'elles pourraient réussir dans cette discipline.

Le caractère massif des écarts entre filles et garçons dans le choix de spécialités scientifiques et d'enseignements en mathématiques est donc problématique, tout particulièrement par ce qu'il implique en matière d'orientation genrée.

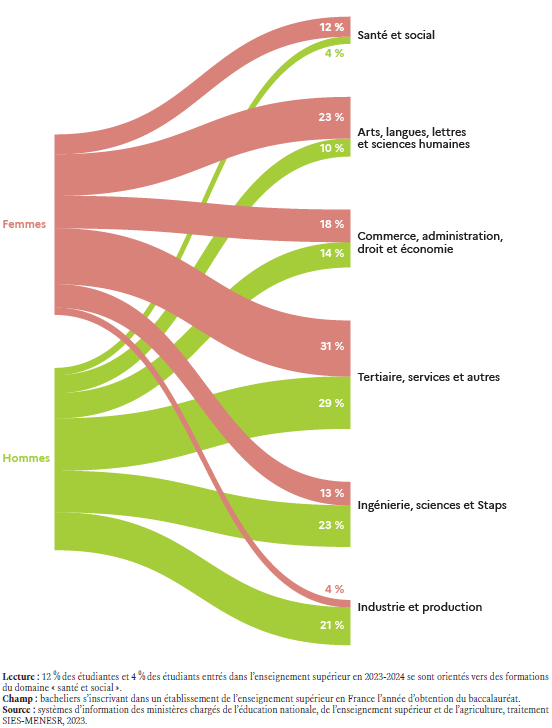

c) Des choix d'orientation genrés à l'issue du bac

En fin de terminale, les filles sont bien moins nombreuses que les garçons à s'orienter vers des filières scientifiques : en 2023, seules 17 % des bachelières faisant le choix de poursuivre des études supérieures ont opté pour des filières STIM, contre 44 % des garçons70(*).

Les interlocuteurs entendus par la délégation ont également mis en avant le fait que les lycéennes expriment davantage que les garçons un goût pour la pluridisciplinarité et le souhait de garder cette pluridisciplinarité avant de faire un choix d'orientation professionnelle définitif, formulant donc moins souvent des choix d'orientation post-bac centrés sur un parcours uniquement scientifique.

Orientation par filière des bachelières et bacheliers s'inscrivant dans un établissement de l'enseignement supérieur en France l'année d'obtention du bac

Une nouvelle fois, inégalités sociales et inégalités de genre se croisent dans les choix d'orientation post-bac, y compris dans les choix des types de formation scientifique.

Ainsi, les interlocuteurs rencontrés par les rapporteures lors d'un déplacement dans la Meuse71(*) ont témoigné de l'existence de stratégies d'orientation différentes en fonction de l'origine sociale et de l'origine géographique : les jeunes filles rurales de milieux populaires s'orientent davantage vers les sciences de la vie, les jeunes filles rurales de classe intermédiaire vont plus vers des prépas intégrées au sein d'écoles d'ingénieurs, tandis que les jeunes filles urbaines favorisées suivent davantage un parcours en CPGE.

Lors de son audition, Elyes Jouini a souligné le fait que l'écart d'orientation vers les filières scientifiques se manifeste en particulier parmi les meilleurs élèves, les filles se détournant davantage que les garçons de ces filières : « plus on est performant en sciences, plus on a de chances de poursuivre des études scientifiques. Pourtant, cet effet se révèle beaucoup plus fort pour les garçons que pour les filles. Autrement dit, les meilleures filles en sciences ne se dirigent pas nécessairement vers les filières scientifiques, ou pas avec la même intensité que leurs homologues masculins. » 72(*)

Selon des travaux menés par Thomas Breda73(*), les différences de résultats en mathématiques ne suffisent pas à expliquer les écarts d'orientation entre filières scientifiques et littéraires parmi les meilleurs élèves. Les filles ont en effet plus souvent un profil de double réussite en mathématiques et en français.

Il estime que la prise en compte de l'avantage comparatif entre ces deux disciplines est un meilleur facteur explicatif puisque 30 % des filles sont meilleures en mathématiques qu'en français, contre 60 % des garçons. Ainsi, nombre de garçons s'orientent vers les filières scientifiques par défaut, faute de perspectives littéraires comparables.

En outre, l'avantage comparatif des élèves façonne leur perception d'eux-mêmes et leur confiance en eux vis-à-vis des différentes disciplines : « exceller en mathématiques conduit à se percevoir comme "matheux", tandis qu'être meilleur en français renforce une identité littéraire. Or, les filles, même très performantes en mathématiques, s'avèrent souvent encore meilleures en lettres et tendent à se considérer comme littéraires. Les enseignants, en valorisant les meilleurs élèves dans chaque discipline, contribuent sans doute à renforcer ce phénomène. »

Il est souvent dit que les jeunes filles sont découragées par l'aspect compétitif des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Pourtant, elles représentant les deux tiers des étudiants en médecine, ainsi qu'en classes préparatoires BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre), des études scientifiques qui sont pourtant sélectives et très compétitives. Elles sont également nombreuses dans d'autres filières sélectives, comme les CPGE littéraires ou économiques, ainsi que les instituts d'études politiques.

La chercheuse Georgia Thebaut expliquait ainsi devant la délégation : « plus une filière est sélective, plus elle recrute d'élèves issus de catégories favorisées. En revanche, lorsqu'on examine la part de femmes dans ces mêmes filières, aucune relation comparable n'apparaît. On observe ainsi une proportion importante de femmes dans des formations très sélectives, comme les CPGE littéraires, où environ 80 % des élèves admis ont obtenu une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat. »74(*)

Cette explication apparaît donc comme en partie fallacieuse et d'autres facteurs propres aux études scientifiques expliquent la faible proportion de jeunes filles choisissant ces cursus.

L'enquête GenderScan menée auprès des étudiantes et étudiants d'écoles d'ingénieur en France révèle que plus de 40 % des étudiantes ont été dissuadées, à un moment ou à un autre de leur parcours, de s'orienter vers les filières STIM et que 32 % des étudiantes en filières STIM et 45 % des étudiantes inscrites dans des formations numériques ont subi des formes de découragement liées à leur genre. Ce découragement est venu de la part de professeurs, qui sont des prescripteurs décisifs dans les choix d'orientation, de l'entourage familial ainsi que du cercle amical. Ce constat a interpellé Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs : « combien d'autres auraient pu nous rejoindre si elles n'avaient pas été découragées ? »75(*).

La délégation rejoint ce questionnement et s'est donc penchée sur les actions de nature à ne plus décourager les jeunes filles de s'intéresser aux savoirs et métiers scientifiques.

* 44 Christian Baudelot, Roger Establer, Allez les filles !, Éditions du Seuil, 1992.

* 45 Joanie Cayouette-Remblière, Léonard Moulin, Comment évoluent les inégalités de performances scolaires au collège ? Un suivi longitudinal des élèves entre la 6e et la 3e, Population (édition française), 2019, 74 (4), pp.551-586.

* 46 M.-C. Delarue, L.Heidmann et G. Raffy, Apprentissages hétérogènes : comment les élèves progressent au collège ? Une étude psychométrique de l'évolution des compétences des élèves. Éducation & formations, 107(2), 7-34, 2024.

* 47 Lacroix A., Philippe C., Salles F., 2024, "Timss 2023 en quatrième pour les mathématiques : des résultats stables en France et un accroissement des écarts de performance entre les élèves", Note d'Information, n° 24.48, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-48

* 48 Blanche V., Bret A., Lacroix A., Salles F., 2024, "Timss 2023 en quatrième pour les sciences : un score moyen stable depuis 2019 mais toujours en retrait par rapport à l'international", Note d'Information, n° 24.49, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-49

* 49 DEPP, test de positionnement de début de seconde, septembre 2022.

* 50 Voir IA1

* 51 Audition du 29 avril 2025.

* 52 DEPP, Timss 2023 en quatrième pour les mathématiques : des résultats stables en France et un accroissement des écarts de performance entre les élèves, 2024

* 53 DEPP, Évaluation des effets du dispositif expérimental d'enseignement intégré de science et technologie, 2015.

* 54 Voir notamment : Baird CL, Keene JR, Closing the gender gap in math confidence: gender and race/ethnic similarities and differences, International Journal of Gender, Science and Technology, 2019 ; Anna Adamecz, Radina Ilieva, Nikki Shure, Revisiting the Dunning-Kruger effect: Composite measures and heterogeneity by gender, Journal of Behavioral and Experimental Economics Volume 116, Juin 2025, 102362.

* 55 Haut-Commissariat au plan - France Stratégie, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d'ici à 2030 ?, mai 2025.

* 56 Voir notamment les travaux de la sociologue Marie Duru-Bellat.

* 57 Audition du 10 avril 2025.

* 58 Voir IA2d.

* 59 Audition du 29 avril 2025.

* 60 Audition du 24 juin 2025.

* 61 DEPP, Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, 2025.

* 62 DEPP, système d'information Scolarité, rentrée 2024.

* 63 Audition du 10 avril 2025.

* 64 Audition du 12 juin 2025.

* 65 Audition du 29 avril 2025.

* 66 Audition du 8 avril 2025.

* 67 Audition du 27 mars 2025.

* 68 Audition du 24 juin 2025.

* 69 Audition du 29 avril 2025.

* 70 DEPP, 2025.

* 71 Déplacement du 27 juin 2025.

* 72 Audition du 29 avril 2025.

* 73 Audition du 29 avril 2025.

* 74 Audition du 29 avril 2025.

* 75 Audition du 10 avril 2025.