III. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MIEUX ACCOMPAGNER LES FEMMES ET LES PROTÉGER DU SEXISME ET DES VIOLENCES

L'enseignement supérieur concentre les inégalités héritées du secondaire et en introduit de nouvelles.

Garantir un environnement favorable et protecteur est essentiel pour que les talents féminins ne se perdent pas à ce moment décisif de la formation professionnelle. À cette fin, la délégation entend expérimenter de nouvelles solutions.

A. CONSTATS : DES JEUNES FEMMES MINORITAIRES ET SOUVENT VICTIMES DE SEXISME VOIRE DE VIOLENCES

1. Une sous-représentation féminine dans les filières scientifiques du supérieur, parmi les élèves comme parmi les enseignants

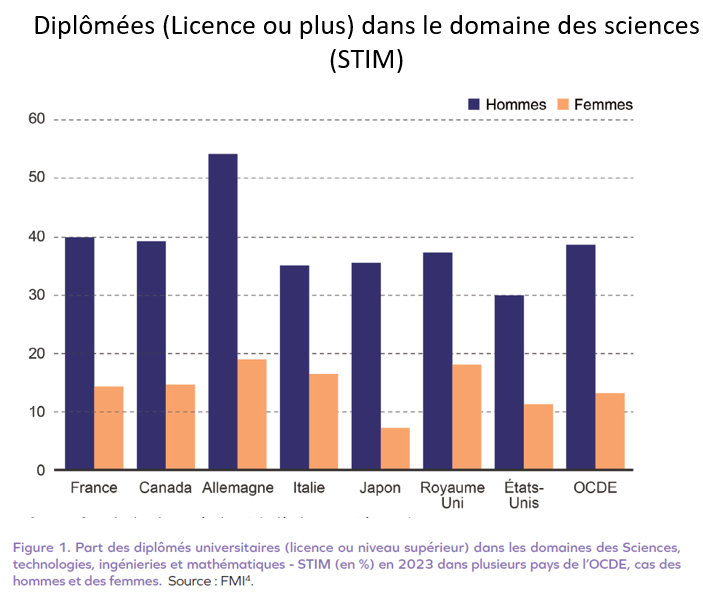

S'agissant de la poursuite des études supérieures, en France, le pourcentage global de femmes diplômées dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément désignés sous les acronymes STIM ou STEM, est très inférieur à celui des hommes diplômés.

Une étude du FMI portant sur l'ensemble des pays de l'OCDE indiquait ainsi qu'en 2023, la France ne comptait globalement que 13 % d'étudiantes universitaires diplômées dans les domaines des STIM, contre 40 % d'étudiants diplômés, soit un écart de près de 30 points entre filles et garçons diplômés de l'enseignement supérieur dans ce domaine spécifique des sciences. Cet écart est globalement équivalent à l'écart moyen observé dans l'ensemble des pays de l'OCDE.

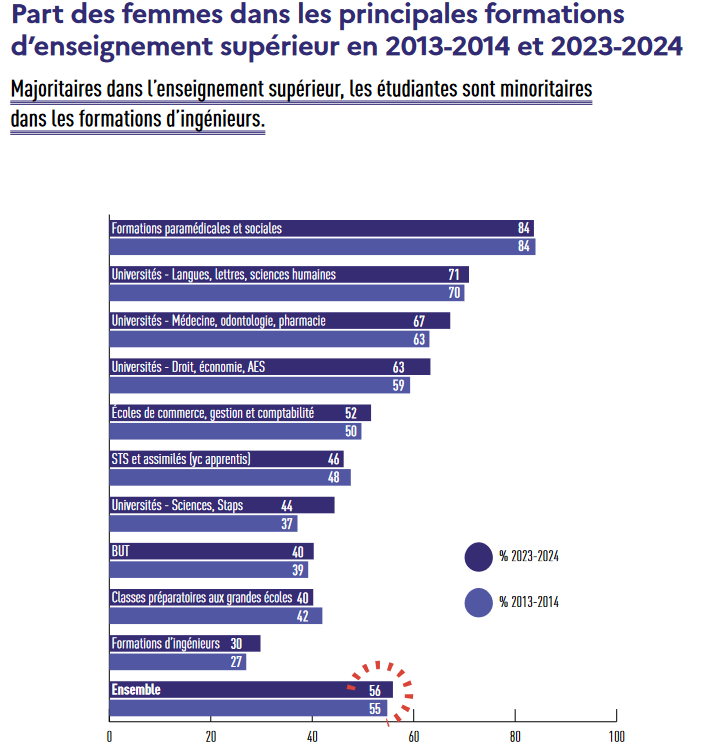

Ainsi que le rappelait, lors de son audition111(*), Georgia Thebault, chercheuse post-doctorante en économie de l'éducation et représentante de la chaire « Femmes et sciences » à l'Université Paris Dauphine-PSL, « bien que les femmes soient, en moyenne, plus diplômées que les hommes, elles restent sous-représentées dans certaines filières, en particulier celles relevant des STIM. (...) En France, les étudiantes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur et obtiennent plus de diplômes que leurs homologues masculins, mais elles ne représentent qu'environ 30 % des élèves en écoles d'ingénieurs selon les chiffres de la DEPP112(*) ».

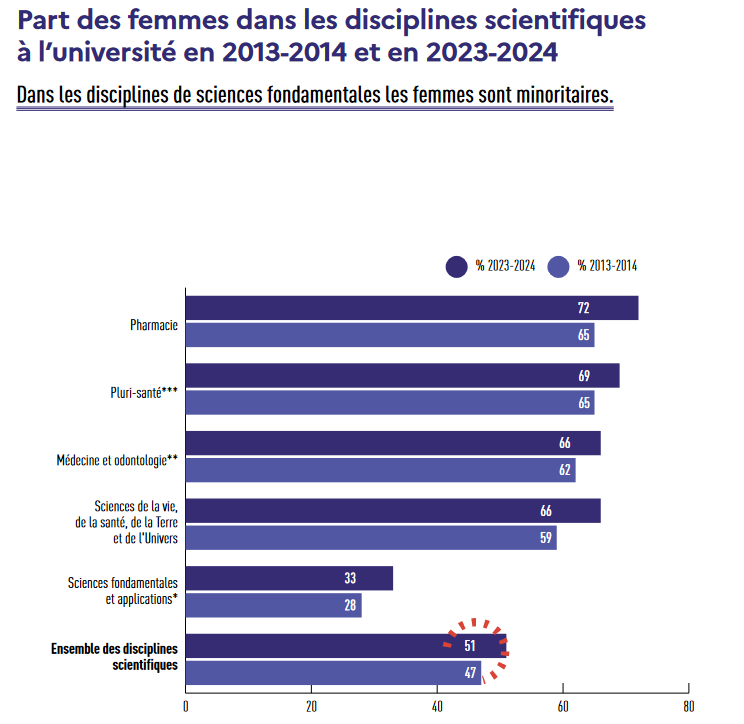

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)113(*)

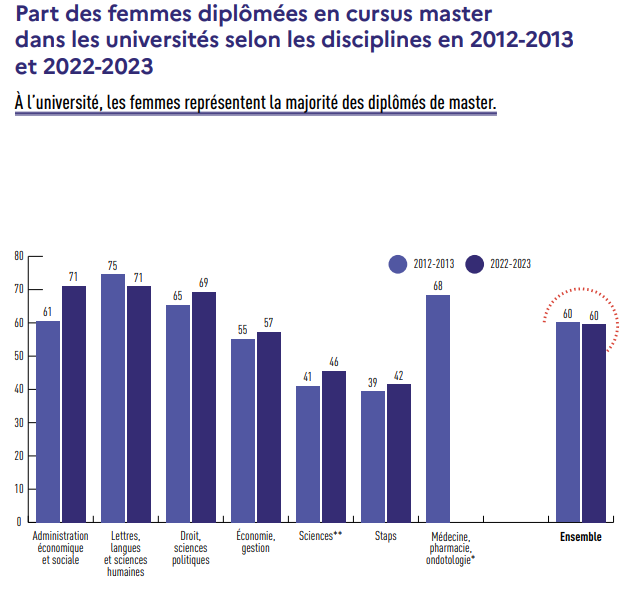

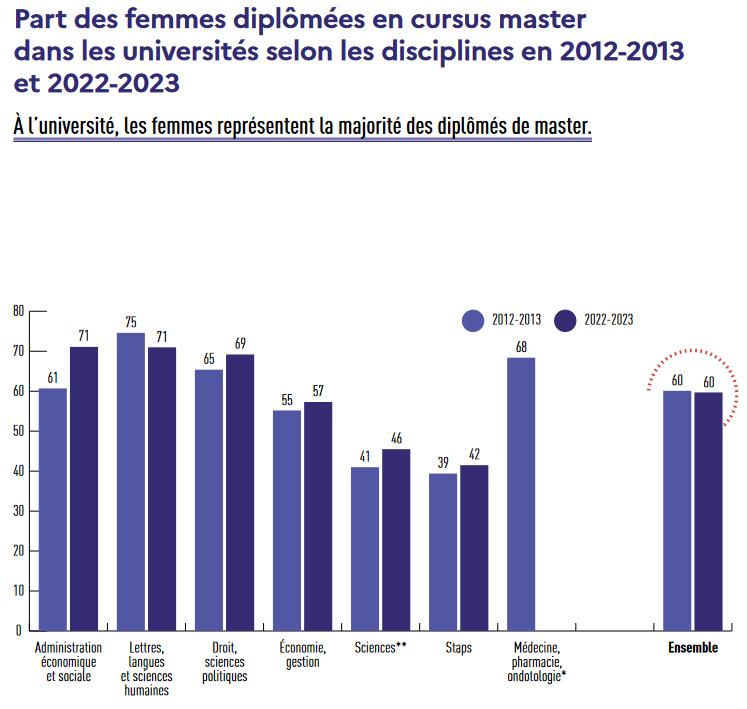

Les choix des femmes quant aux disciplines universitaires étudiées ont globalement peu évolué au cours de la dernière décennie. Les chiffres publiés en mars 2025 par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche montrent que, durant l'année universitaire 2022-2023, 60 % des diplômés du cursus master en université étaient des femmes et qu'elles représentaient 71 % des diplômés en masters de lettres, langues et sciences humaines, contre 46 % des diplômés en sciences.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)114(*)

En outre, Georgia Thebault a également indiqué qu'une analyse des plateformes de préinscription dans l'enseignement supérieur (Admission post-bac, Parcoursup) a permis de s'interroger sur la nature des disparités d'accès aux différentes filières selon le genre : « on observe une proportion importante de femmes dans des formations très sélectives, comme les CPGE littéraires, où environ 80 % des élèves admis ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au baccalauréat. Cependant, cette répartition change sensiblement dès lors que l'on considère les filières scientifiques : dans les CPGE scientifiques, les DUT de production ou les licences de sciences et technologies, la proportion féminine chute en deçà de 50 %, à l'exception notable des filières de médecine et de biologie, où les femmes restent largement représentées ».

Si les femmes sont donc sous-représentées dans le domaine des STIM, elles sont, en revanche, bien présentes dans d'autres cursus scientifiques, notamment la chimie, la biologie, les sciences du vivant, la médecine, etc. Certaines spécialités scientifiques sont ainsi beaucoup plus féminisées que d'autres. Il est donc inexact de penser que les femmes n'auraient pas, de façon générale, d'appétence pour les sciences.

Ce constat explique notamment pourquoi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, auditionné par la délégation115(*), a pu affirmer aux rapporteures que « jamais (...) il n'y a eu autant de jeunes femmes engagées dans des études supérieures scientifiques en France. Les chiffres sont sans équivoque : entre 2018 et 2023, nous sommes passés de 676 000 à 742 000 étudiantes dans les filières scientifiques [hors domaine de la santé] ». Il a également précisé que « la part des filles dans ces formations est ainsi passée de 31,5 % à 34 %, ce qui représente environ 40 000 étudiantes supplémentaires engagées dans des études scientifiques -- à l'exclusion des études médicales. Si l'on restreint le périmètre à un segment encore plus spécifique, les STEM (sciences, technologies ingénierie et mathématiques), la part des femmes descend à 25 %. Ce taux est resté globalement stable ».

La délégation entend préciser que les chiffres cités par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui émanent de la publication « Repères et références statistiques » (RERS) de 2024 des services statistiques ministériels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, renvoient à l'effectif global des étudiants et étudiantes dans les formations scientifiques, hors domaine de la santé et hors inscriptions simultanées université-CPGE. En outre, s'agissant des chiffres auxquels l'ancien ministre fait référence pour le seul périmètre des STEM, il convient de préciser que le taux de 25 % cité correspond à celui de la part des femmes inscrites en CPGE scientifiques hors BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la terre). En effet, d'après les ressources statistiques disponibles précitées (RERS 2024), si l'on intègre l'ensemble des filières scientifiques, hors SVT et santé, le taux de féminisation s'établit en réalité à 32 %.

S'agissant plus précisément des filières sélectives, et notamment des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a précisé : « à l'heure où je m'adresse à vous, jamais, dans l'histoire de notre pays, nous n'avons compté autant d'élèves inscrits en classes préparatoires scientifiques », sans toutefois donner d'indications sur la répartition genrée des effectifs dans ces classes préparatoires.

Or, précisément, le taux de féminisation des études scientifiques diffère en fonction du type de filière suivie : filières universitaires, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) pour intégrer différentes catégories d'écoles d'ingénieurs ou les écoles normales supérieures (ENS), ces dernières catégories relevant plus spécifiquement en France de filières qualifiées d'excellence. Même au sein des filières d'excellence, la répartition genrée varie en fonction du type d'enseignement dispensé et du type de science étudiée.

a) Un déficit de filles en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui se creuse encore à l'entrée des écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses et des écoles normales supérieures (ENS)

(1) Une « perte en ligne » des filles dans les classes préparatoires les plus compétitives

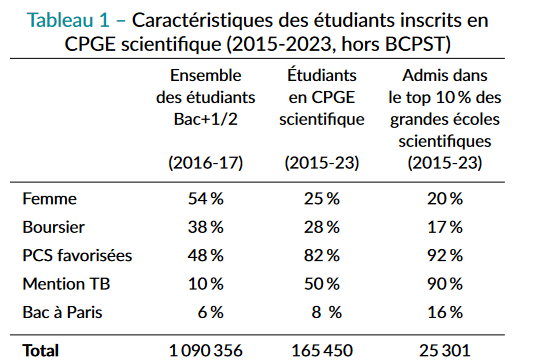

S'agissant des filières d'excellence, celles qui mènent notamment aux écoles scientifiques les plus prestigieuses (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures), il a été porté à l'attention de la délégation que les femmes demeurent particulièrement sous-représentées dans les filières scientifiques les plus sélectives, notamment au sein des meilleures écoles d'ingénieurs françaises, alors même qu'elles intègrent les CPGE scientifiques avec, en moyenne, de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins.

D'après des données publiées par l'Institut des politiques publiques (IPP) en mai 2025, les quelque 200 CPGE scientifiques116(*) destinées aux bacheliers généraux, dont plus du quart est localisé en région parisienne, regroupent environ 25 000 étudiants par an, dont seulement un quart de filles.

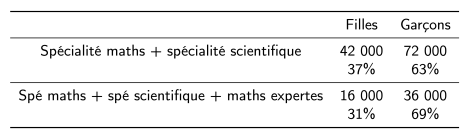

Lors de son audition117(*) par les rapporteures, Denis Choimet, président de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques et professeur de classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) au prestigieux lycée du Parc, à Lyon, indiquait que « si l'on analyse l'amont des CPGE scientifiques (hors-BCPST), la situation est très simple : le « coeur de cible » de ces classes est constitué des lycéennes et lycéens suivant la spécialité mathématiques et une autre spécialité scientifique. Elles recrutent donc dans un vivier aux deux tiers masculins, et même à 70 % masculin si l'on ajoute l'option mathématiques expertes ».

Source : Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques

En outre, pour Denis Choimet, « nous ne sommes pas seulement en présence d'un vivier très déséquilibré, mais également, de la part des jeunes filles, d'une stratégie d'évitement massif des filières des CPGE à forte composante mathématique. »

Avant même le début de la CPGE, on observe ainsi un important hiatus entre le nombre de filles inscrites en classes préparatoires scientifiques et le nombre de celles qui intègrent effectivement ces classes.

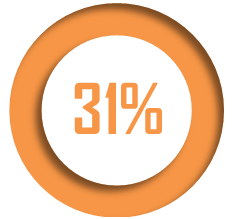

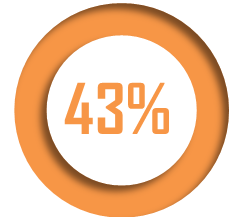

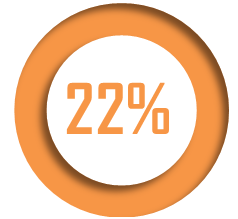

Pour illustrer cette stratégie d'évitement, Denis Choimet a cité l'exemple du recrutement dans la filière MPSI118(*) du lycée du Parc à Lyon où il enseigne, par ailleurs représentatif de ce que l'on peut observer dans les établissements les plus sélectifs : « parmi l'ensemble des candidatures, il y a 31 % de filles. Parmi les 100 premiers candidats classés (c'est-à-dire les meilleurs), on trouve 43 % de filles. Cela veut dire que des lycéennes brillantes ont bien candidaté en MPSI, et ont été retenues ! Mais le jour de la rentrée, il n'y a plus que 22 % de filles dans les classes. C'est donc au moment de l'admission, où l'établissement recruteur a naturellement perdu la main, que l'hémorragie se produit. »

Exemple du recrutement en MPSI au lycée du Parc de Lyon

de candidatures féminines de filles parmi les meilleures candidatures de filles inscrites en MPSI

De même, Mélanie Guesnais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, auditionnée par la délégation dans le cadre d'une table ronde119(*) réunissant plusieurs associations oeuvrant pour la mixité dans les sciences, a fait le constat d'une réelle déperdition d'effectifs féminins entre le moment de l'admission en classes préparatoires et l'inscription effective dans ces classes : « le problème ne se situe pas uniquement à l'entrée. À l'heure actuelle, environ 3 000 jeunes filles sont admises en classes préparatoires STIM, mais beaucoup ne s'y inscrivent pas effectivement. (...) En d'autres termes, sans levier véritable ni engagement concret pour leur assurer un accueil bienveillant et un environnement favorable, la situation ne progressera pas. »

Lors de son audition120(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a reconnu que « si les filles qui demandent à entrer dans les formations scientifiques les plus prestigieuses ont autant de chances que les garçons, à niveau égal, d'être retenues, c'est au moment de faire un choix définitif qu'elles renoncent à ces formations. Il faut absolument que la proportion de filles en classes préparatoires scientifiques atteigne 30 %, seuil à partir duquel l'effet ressenti est celui de la mixité. »

Une distinction s'impose toutefois entre les différentes catégories de CPGE scientifiques : ainsi que le rappelait Mélanie Guesnais, « actuellement, la plupart des classes affichent un taux supérieur à 25 %. Les cas les plus problématiques se trouvent dans les nouvelles classes préparatoires mathématiques-informatique, où l'absence quasi totale de filles est flagrante. »

Jacqueline Bloch, physicienne, directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences121(*), a également alerté la délégation sur les très faibles effectifs féminins en classes préparatoires maths-info à l'inverse des classes qui dispensent d'autres matières telles que la biologie ou la chimie : « on observe une énorme différence entre les prépas qui dispensent un peu de biologie ou de chimie, dans lesquelles le pourcentage de femmes augmente, même s'il reste tout de même inférieur à 40 %. À l'inverse, plus on choisit la physique et les maths, plus le nombre de filles diminue. Et les chiffres sont extrêmement faibles quand on parle de math info122(*) ».

Si les filles ne représentent, en moyenne, qu'un quart des élèves intégrant des CPGE scientifiques, la proportion de celles admises dans les grandes écoles scientifiques les plus prestigieuses est encore plus faible puisqu'elles ne représentent plus qu'un cinquième des étudiants admis aux concours les plus sélectifs.

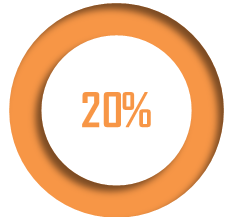

Source : Institut des politiques publiques (IPP) - Mai 2025 - Cécilia Bonneau, Léa Dousset

La sous-représentation féminine au sein des écoles d'ingénieurs les plus sélectives résulte notamment d'une « inversion progressive de l'écart de performance entre les femmes et les hommes au cours des années de classe préparatoire, notamment dans les filières les plus sélectives et compétitives, les classes étoiles », ainsi que le souligne une note123(*) de l'Institut des politiques publiques (IPP) de mai 2025, intitulée Comment expliquer la sous-représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives ?

Plus précisément, ainsi que le soulignait Georgia Thebault de la chaire « Femmes et science » de l'Université Paris Dauphine-PSL lors son audition124(*) par la délégation, si l'on examine la part des femmes parmi les étudiants dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs - environ 26 % en moyenne -, on constate une forte hétérogénéité selon le degré de sélectivité scolaire des établissements.

Dans les écoles d'ingénieurs les moins sélectives scolairement, les filles sont peu nombreuses, étant plutôt de bonnes élèves. Cette part progresse avec les déciles de sélectivité, sauf pour ce qui concerne les 10 % d'écoles les plus sélectives pour lesquelles on constate une chute de la part des filles admises.

Dans sa note précitée de mai 2025, l'Institut des politique publiques note ainsi que, lors de l'entrée en CPGE scientifique, les femmes ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins. Pourtant, à l'issue de ces deux à trois années de classe préparatoire, elles accèdent moins souvent aux grandes écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Elles y représentent seulement 20 % des effectifs, contre 25 % dans les CPGE scientifiques.

de filles dans les CPGE scientifiques de filles dans les meilleures écoles d'ingénieurs

Pour expliquer ce phénomène de « déperdition » et cette sous-représentation, plusieurs phénomènes sont mis en avant par les autrices de la note précitée de l'IPP :

- une moindre performance le jour du concours : c'est l'effet « Jour J » selon lequel les femmes ont tendance à sous-performer lors des épreuves décisives du concours au regard de leurs résultats habituels, en particulier en mathématiques ;

- un renversement de l'écart de performance entre les sexes au cours de la scolarité en CPGE : initialement en faveur des femmes, cet écart de performance devient favorable aux hommes au cours de la première année de CPGE et s'amplifie jusqu'au concours ;

- cet écart de performance s'accroît particulièrement dans les environnements les plus compétitifs, notamment dans les classes préparatoires dites « étoiles », ce qui renforce la dynamique de décrochage relatif des femmes.

Source : Institut des politiques publiques (IPP) - Mai 2025 - Cécilia Bonneau, Léa Dousset

Le graphique ci-dessus montre que les femmes ont en moyenne 20,2 % de chances d'être admises dans l'une des écoles d'ingénieurs du top 10 %, contre 25,3 % pour les hommes, soit une différence de 5,1 points de pourcentage.

En outre, à performances scolaires équivalentes, les femmes s'orientent vers des classes préparatoires qui, en moyenne, envoient moins d'élèves dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Cette différence d'orientation explique environ 36 % de la sous-représentation des femmes.

Enfin, s'agissant de l'évolution des performances pendant la CPGE, il faut noter que 70 % de l'écart d'admission global est imputable aux notes obtenues durant la CPGE : 38 % pour celles obtenues dès la fin du premier trimestre de la première année, et 32 % pour celles obtenues après cela. À cela s'ajoute l'effet du « jour J » : à notes égales en fin de CPGE et à comportement de candidature équivalent, les femmes obtiennent des résultats inférieurs à ceux des hommes le jour même du concours.

Dès lors, le phénomène d'inversion des écarts de performance entre le baccalauréat et le début de la CPGE de même que l'amplification de ces écarts au cours de la classe préparatoire sont déterminants.

La note de l'IPP constate également l'effet d'un environnement particulièrement compétitif sur les performances académiques selon le genre, notamment l'admission en classes dite « étoile », qui ouvre des perspectives d'intégration plus élevée dans les écoles d'ingénieurs les plus sélectives. Ainsi, la probabilité d'intégrer une école du top 10 % est de 6 % en classe non étoile et de 38 % en classe étoile. Les résultats de l'étude montrent que « le fait d'être en classe étoile confère aux hommes un avantage relatif de 20 % par rapport aux femmes. (...) Autrement dit, la classe étoile, qui intensifie la pression académique, tend à creuser les inégalités de genre en matière de réussite aux concours. (...) La réaction différenciée des hommes et des femmes à un environnement d'étude très compétitif joue un rôle central dans les écarts de genre constatés à l'entrée des grandes écoles d'ingénieurs les plus sélectives ».

Lors de son audition125(*) devant la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, avait fait référence à cette étude réalisée par l'IPP en soulignant que les moindres chances de réussite, des jeunes femmes admises en classe préparatoire par rapport à leurs homologues masculines pouvaient également s'expliquer par « la dynamique d'un effectif réduit, où elles se retrouvent à quatre pour cinquante dans une classe préparatoire « étoile », entraînant des sentiments d'isolement, une émulation amoindrie, voire un mal-être susceptible de nuire à leur performance ». Elle avait toutefois insisté sur l'importance de l'admission en classes « étoiles » et précisé que « quelques points de différence dans l'évaluation continue en classes préparatoires entraînent des disparités notables dans les parcours des étudiants. Ceux et celles qui accèdent à la classe étoile, très peu nombreux, se voient dotés de l'opportunité de préparer les concours les plus prestigieux, bien que les autres intègrent d'excellentes écoles d'ingénieurs. Il est indéniable qu'une distinction se manifeste au moment du passage en deuxième année ».

Il est indéniable qu'une moindre proportion de filles admises en deuxième année dans ces classes élitistes entraîne mécaniquement une plus faible proportion de filles admises dans les écoles plus sélectives.

(2) En conséquence, une sous-représentation de plus en plus marquée des filles dans les grandes écoles les plus sélectives et prestigieuses

D'après les données transmises à la délégation lors de son audition126(*) par Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, « à l'échelle nationale, nous recensons environ 200 écoles d'ingénieurs, qu'elles soient publiques ou privées, rassemblant près de 250 000 étudiants dans l'ensemble des formations proposées. Parmi eux, environ 200 000 suivent un cursus d'ingénieur en trois ou cinq ans. Seulement 30 % de ces élèves sont des femmes. »

Le taux de féminisation des cursus d'ingénieurs n'a, en outre, progressé que très lentement sur le long terme ainsi que le rappelait Georgia Thebault devant la délégation127(*) : une analyse des écoles d'ingénieurs montre une très grande stabilité entre 2006 et 2021 puisque la part des femmes est passée de 27 % au début du 21? siècle à seulement 31 % aujourd'hui, malgré la multiplication des dispositifs d'incitation à la mixité.

De même, Sylvie Retailleau, professeure d'université, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition128(*), s'inquiétait devant la délégation du fait qu'« en France, on ne comptait que 27 % de filles parmi les diplômés des écoles d'ingénieurs françaises en 2018. En 2022, elles étaient 29 %. À ce rythme, on pourrait envisager une parité dans ces écoles vers l'an 2150. »

Ce taux est encore plus faible lorsque l'on s'intéresse aux écoles d'ingénieurs les plus sélectives, et notamment celles qui dispensent des enseignements en lien, par exemple, avec la mécanique, les transports, l'électricité ou l'informatique.

Au cours d'une table ronde129(*) organisée le 15 avril 2025 réunissant des représentants de plusieurs grandes écoles scientifiques, la délégation a pu constater les difficultés rencontrées par ces écoles pour recruter des étudiantes.

Comme le soulignait devant la délégation Denis Bertrand, directeur de l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA), parmi les jeunes filles qui choisissent, après le bac, de poursuivre dans l'enseignement supérieur scientifique, « nombre d'entre elles s'orientent vers des filières telles que la chimie, les sciences de la vie ou l'agroalimentaire, où elles constituent environ 60 % des effectifs. À l'autre extrémité du spectre, les filières en lien avec la mécanique, les transports, l'électricité ou encore l'informatique n'accueillent qu'entre 15 et 22 % de jeunes femmes ».

Il précisait, en outre, que « l'ESTACA appartient au concours commun Avenir, qui regroupe plusieurs écoles d'ingénieurs. Or, seuls 22 % des candidats à ce concours sont des candidates. Pire encore, une fois le concours réussi, la proportion de jeunes filles qui choisissent effectivement de s'inscrire dans nos écoles diminue : parmi les 22,3 % de lauréates, seules 19,8 % s'inscrivent dans un des établissements du concours Avenir. À l'ESTACA, en raison notamment d'une certaine inertie et d'une image encore très marquée par la mécanique, les jeunes femmes ne représentent qu'environ 15 % de nos diplômés. »

Même au sein des écoles d'ingénieurs ayant mis en place des politiques pro-actives de féminisation de leurs effectifs, la progression de la proportion d'étudiantes dans leurs rangs reste lente et insuffisante.

C'est ainsi que l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP) compte aujourd'hui 31 % d'étudiantes, proportion qui, bien qu'au-dessus de la moyenne, « reste modeste au regard de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés », d'après son directeur général, Joël Cuny, qui participait à la table ronde précitée du 15 avril. Il ajoutait que « l'évolution des chiffres, bien que progressive, reste insuffisante. En 1991, nous n'avions que 11 % d'étudiantes à l'ESTP. Leur nombre a été multiplié par 3 en 35 ans. Si cela peut être considéré comme un succès, il est cependant évident qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Pour atteindre la parité, nous estimons qu'il nous faudra encore une vingtaine d'années, soit jusqu'en 2050. Je crains néanmoins que nous ayons atteint une forme d'asymptote, ou que la réforme du bac, loin de contribuer à une meilleure équité, ait généré des effets contre-productifs ». En outre, au sein de l'ESTP, la répartition des effectifs féminins entre les différents cursus proposés n'est pas équilibrée puisque, « dans les travaux publics, la proportion d'étudiantes se situe autour de 20 % voire en-dessous tandis que dans le bâtiment, elle atteint 40 % », disparité qui, d'après le directeur général de l'école, mériterait d'être analysée.

De même, le directeur général de Centrale-Supélec, Romain Soubeyran, indiquait à la délégation lors de la table ronde précitée du 15 avril 2025, que depuis son arrivée à la direction de l'école en septembre 2018, la proportion de femmes parmi les élèves du cycle ingénieur oscille entre 17 % et 21 % : « nous recrutons après la classe préparatoire, et nous accueillons des promotions de 1 000 élèves. Lors des années plus favorables, nous avons atteint 21 % de femmes, mais l'an passé, ce taux s'élevait à 20 %, et en 2023, à seulement 17 % ».

Même constat pour l'École polytechnique (X) qui n'est donc pas épargnée par cette « désaffection » des filles puisqu'à la rentrée 2024, la proportion de femmes admises au concours du cycle ingénieur par la voie des classes préparatoires était de 16 %, contre 21 % en 2023, soit une baisse de 5 points en un an.

Proportion de femmes admises au concours du cycle ingénieur de l'École polytechnique (X)

par la voie des CPGE

en 2023 en 2024

Interrogée sur ce point lors de son audition130(*) par la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'X, a indiqué que « le taux d'admission des femmes avoisinait 20 à 21 % ces dernières années, chiffre qui correspondait au pourcentage pondéré de candidates à l'École polytechnique en fonction des diverses filières. Bien que nous soyons insatisfaits de ce chiffre, nous étions toutefois satisfaits du fait que les femmes réussissaient aussi bien le concours que les hommes : 20 % de candidates, 20 % d'admises. L'année dernière, cependant, nous avons observé une dégradation de cette symétrie. En effet, la moyenne pondérée des candidates s'établissait à 18 %. Après l'admission, le taux de filles est tombé à 16 %, témoignant d'un double décrochage à la fois du nombre de candidates et du nombre d'admises. »

Elle a considéré que les résultats de 2024 étaient « effectivement très préoccupants, à l'École polytechnique, mais également dans les autres écoles d'ingénieurs », mais a souligné qu'il était toutefois inexact de dire que la tendance générale de ces dernières décennies était à la baisse.

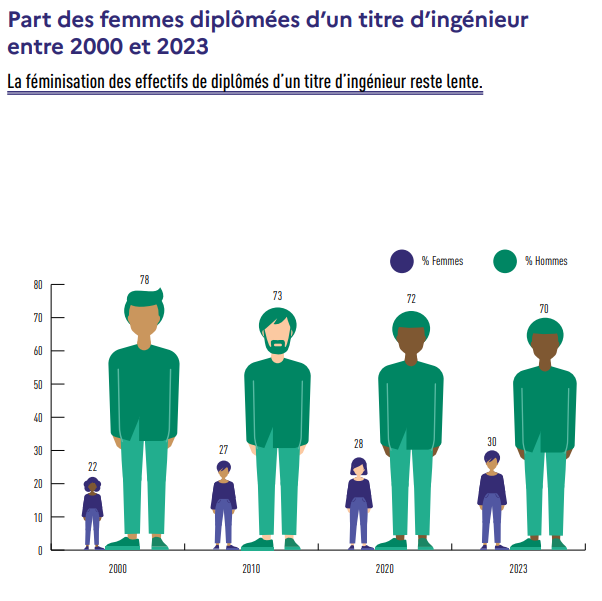

D'après les chiffres du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche publiés en mars 2025, la part des femmes diplômées d'un titre d'ingénieur en France en 2023 était ainsi de 30 %, contre 22 % en 2000. En outre, entre 2010 et 2023, leur effectif a progressé de 61 % (+ 43 % pour les hommes). Si la féminisation des effectifs des personnes diplômées d'une école d'ingénieur existe bien, elle demeure particulièrement lente.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)131(*)

Le décrochage de la part des filles admises au concours du cycle ingénieur de l'École polytechnique doit toutefois nous interpeler, surtout dans le contexte général, précédemment évoqué, de désaffection des filles pour ces filières scientifiques les plus sélectives.

Ainsi que le formulait Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du HCE et membre du comité de direction de l'association Femmes@numérique, lors de son audition132(*) par la délégation : « la chute récente de la part des filles à l'École polytechnique - de 21 % à 16 % en une seule année - doit être interprétée comme un signal d'alarme. Une diminution de cinq points ne saurait s'expliquer par une variation conjoncturelle. Elle manifeste, au contraire, l'installation d'une dynamique régressive, malgré les efforts engagés. Le déploiement du mentorat, la multiplication des programmes d'accompagnement, les cercles d'intérêt, les actions de terrain, ou encore les dispositifs tels que Tech pour Toutes ou Capital Filles, témoignent d'un engagement constant. Et pourtant, le recul s'accentue. »

S'agissant des écoles normales supérieures (ENS), autres filières d'excellence en France qui assurent notamment la formation des chercheurs, chercheuses et enseignants, enseignantes dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, le taux de femmes admises dans les filières scientifiques est également globalement très faible.

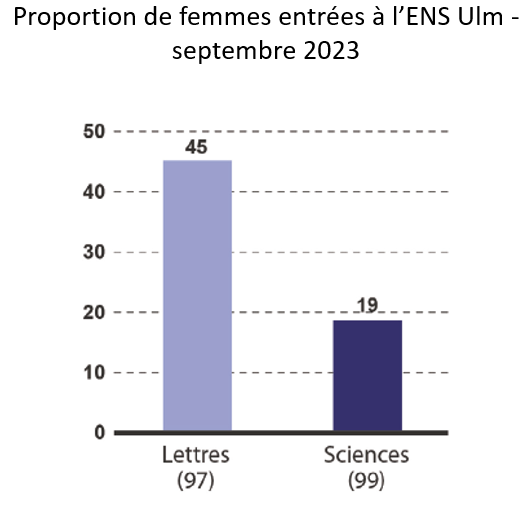

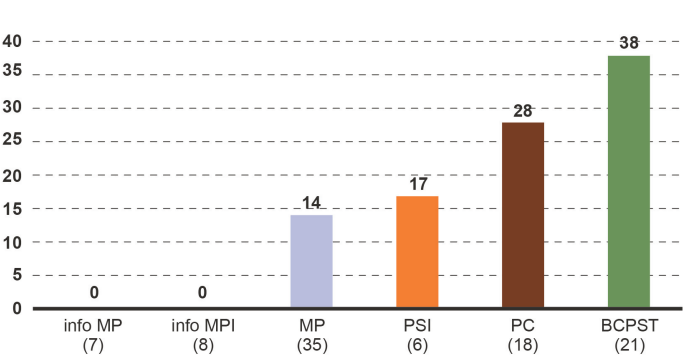

Parmi les élèves normaliens nommés à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm (ENS Ulm), les filles sont presque aussi nombreuses que les garçons dans les filières de « Lettres » (elle représentent 45 % de l'effectif total), mais sont très minoritaires, voire absentes (filière Info MPI), dans les filières « Sciences », au sein desquelles 99 élèves sont entrés en 2023, dont seulement 19 filles.

Source : Académie des sciences

La répartition des filles dans les différents groupes133(*) de la section « Sciences » parmi les élèves nommés à l'ENS Ulm à la rentrée universitaire 2023 montre que les filles représentaient 14 % des 35 élèves issus de la filière « maths physique » (MP), mais 0 % des filières « maths info » et, à l'inverse, respectivement près de 30 % et près de 40 % des filières « physique chimie » et « Biologie-Chimie-Physique-Sciences de la Terre ».

Source : Académie des sciences

Le constat est le même à l'ENS Lyon dont le président, Emmanuel Trizac, auditionné134(*) par la délégation dans le cadre de la table ronde avec des représentants des grandes écoles, a rappelé que « dans les classes préparatoires les plus sélectives au sein desquelles nous recrutons, environ 20 % des étudiants en mathématiques et informatique sont des femmes. Parmi ces 20 %, 16 % se présentent à nos concours. Ce taux réduit conduit à une perte significative au fil des années. Au final, sur les deux voies en mathématiques et informatique, et sur les quatre années cumulées, nous comptons un peu moins de 10 % de femmes. L'année dernière, pour la rentrée 2024, nous sommes même tombés en dessous de 5 % dans le flux d'entrée. »

De même, à l'ENS Paris-Saclay, lors de l'année universitaire 2024-2025, les femmes représentaient 32 % des étudiants, mais seulement 12 % des étudiants en sciences pour l'ingénieur et 25 % de ceux en sciences fondamentales, contre de 52 % de ceux en sciences humaines et sociales135(*). En outre, au sein de la discipline « sciences fondamentales », les filles représentaient 18 % des étudiants inscrits en informatique et seulement 11,5 % des inscrits en mathématiques.

(3) Des filles souvent « dissuadées » par leur entourage direct de s'orienter vers les filières STIM les plus sélectives

Lors de son audition136(*) par la délégation, Dominique Baillargeat, vice-présidente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) et directrice de l'école 3iL Ingénieurs, a fait état des résultats de la récente enquête Gender Scan dont la CDFEI est partenaire.

Ainsi, en 2025 :

- plus de 40 % des étudiantes actuellement en école d'ingénieurs déclarent avoir été dissuadées, à un moment ou à un autre, de s'orienter vers les filières STIM ;

- 56 % des étudiants inscrits dans des formations numériques, et 32 % dans d'autres filières relevant des STIM (hors numérique), déclarent avoir subi des formes de découragement liées à leur genre ;

- malgré cela, 96 % des étudiantes actuellement en école d'ingénieurs se déclarent satisfaites de leurs études.

L'enquête identifie trois principales sources de découragement :

- les enseignants, qui demeurent des prescripteurs décisifs dans les choix d'orientation : la culture et les compétences scientifiques des jeunes filles sont encore insuffisamment reconnues et valorisées, et elles sont moins encouragées à se tourner vers les domaines techniques ;

- l'influence du cercle amical : les pairs jouent un rôle non négligeable, et on observe malheureusement une persistance, voire un renforcement, des biais genrés chez les plus jeunes ;

- l'entourage familial qui continue d'exercer une influence marquée.

Dès lors, ainsi que le soulignait Dominique Baillargeat, « ces réponses nous invitent à nous interroger : combien d'autres auraient pu nous rejoindre si elles n'avaient pas été découragées ? Ce constat est d'autant plus préoccupant dans un contexte de pénurie d'ingénieurs. »

b) Un déficit de filles au sein des filières universitaires dites STIM

(1) Les filles étudient les sciences mais restent minoritaires en sciences fondamentales

Dans les filières universitaires, toutes les « sciences » ne sont pas logées à la même enseigne s'agissant de la féminisation des filières considérées. Comme le soulignait très justement Laura Chaubard, directrice générale de l'X lors de son audition137(*) par la délégation, « quand les femmes choisissent des sciences, elles s'orientent massivement vers des cursus en sciences de la vie ainsi que vers les filières de santé et médicales. »

D'après les derniers chiffres clés publiés138(*), en mars 2025, par la sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, au sein des disciplines scientifiques universitaires, à la rentrée 2023, les femmes sont ainsi majoritaires en sciences de la vie et en médecine (66 % des étudiants dans les deux cas) et minoritaires en sciences fondamentales (33 % des étudiants).

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)

Si les femmes ne sont bien sûr pas absentes de toutes les filières scientifiques universitaires et si leur proportion au sein de ces filières a progressé au cours des dix dernières années, elles y sont encore sous-représentées et minoritaires, notamment au sein des formations sélectives, et plus particulièrement dans les secteurs d'avenir comme l'informatique ou les mathématiques.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)

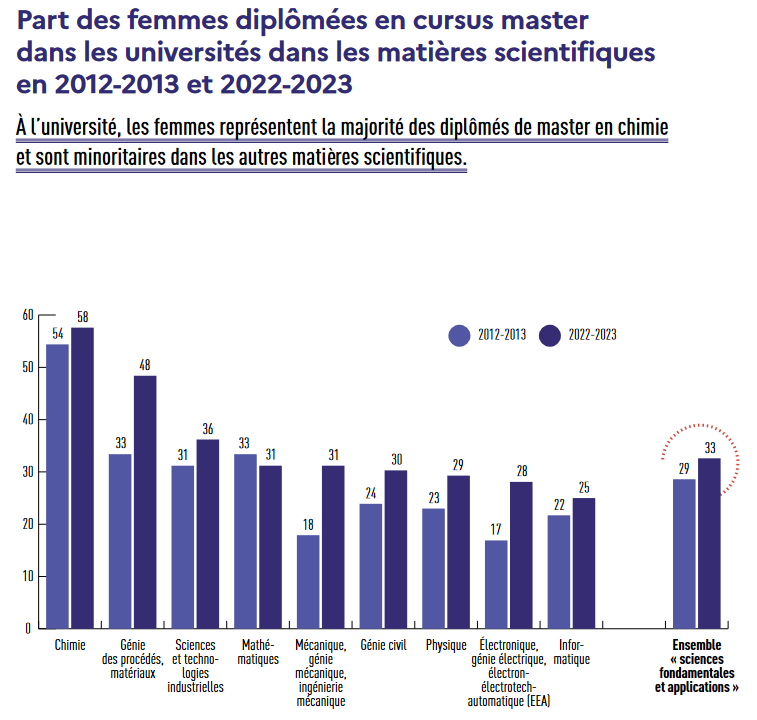

Au sein des formations scientifiques, à l'université, les femmes représentent la majorité des diplômés de master en chimie mais sont minoritaires dans les autres matières scientifiques notamment en mathématiques, physique, électronique ou informatique. À l'exception notable des mathématiques, leur part a augmenté dans toutes les disciplines au cours de la dernière décennie, entre 2012-2013 et 2022-2023.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)

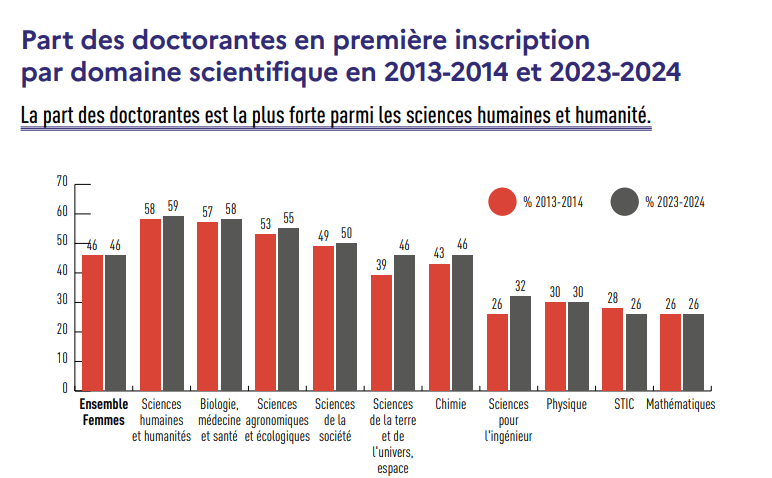

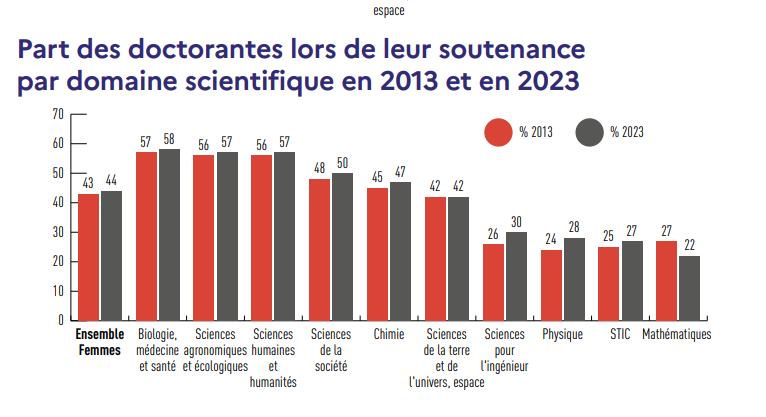

S'agissant plus particulièrement de la situation des doctorantes, dont le statut est spécifique car il s'agit de chercheuse en formation, à cheval entre un statut d'étudiante en thèse et de chercheuse qui se forme par l'expérience professionnelle de la recherche au sein d'une unité ou d'une équipe de recherche reconnue après une évaluation nationale, la progression des chiffres entre sur une décennie (entre 2013 et 2023) montre que si la part des femmes en première inscription est globalement stable, celle des femmes réalisant une soutenance progresse d'un point. Toutefois, en mathématiques, cette part est stable en première inscription mais elle diminue en soutenance (-5 points).

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)

(2) Un taux de féminisation des filières scientifiques qui progresse très peu sur le temps long

Les statistiques publiées chaque année par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche montrent une faible progression sur le temps long du taux de féminisation des filières STIM voire une baisse en mathématiques.

Ainsi, pour l'ensemble des filières « sciences fondamentales et applications » dans les universités françaises, la part des femmes diplômées en master est passée de 29 % en 2012-2013 à 33 % en 2022-2023, soit une progression de seulement quatre points en dix ans.

Cette progression a atteint six points en physique passant d'un taux de femmes diplômées de 23 % à 29 % et de seulement trois points en informatique (22 % à 25 %). En revanche, le taux de femmes diplômées en cursus master universitaire de mathématiques a baissé de deux points, passant de 33 % en 2012-2013 à seulement 31 % en 2022-2023, soit moins d'un tiers des diplômés.

Ainsi que le formulait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences, lors de son audition139(*) par la délégation, « la tendance globale n'est pas favorable, notamment en mathématiques. La proportion de femmes en licence de mathématiques diminue. Ce constat ne résulte pas uniquement des réformes récentes. Ce phénomène existait déjà, mais les données montrent une baisse progressive et généralisée de la part des femmes dans cette discipline depuis 2005. Nous atteignons aujourd'hui des proportions extrêmement préoccupantes ».

Si la réforme du baccalauréat mise en oeuvre en 2019, à l'initiative de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, auditionné140(*) par la délégation, est souvent pointée du doigt comme ayant freiné la féminisation des filières scientifiques dans l'enseignement supérieur, il faut reconnaître que la moindre appétence des filles pour les filières STIM remonte à une plus d'une décennie. Comme évoqué précédemment par les rapporteures, la réforme du bac a surtout contribué à l'anticipation des choix d'orientation effectués par les lycéens et lycéennes.

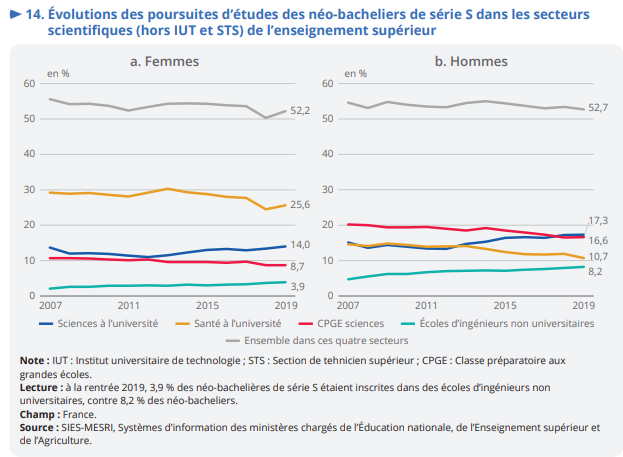

Dans un dossier141(*) publié par l'Insee en mars 2022, intitulé « De l'école élémentaire à l'entrée dans l'enseignement supérieur : filles et garçons construisent des parcours distincts » et qui s'appuie sur des données collectées entre 2007 et 2019 (avant la mise en oeuvre de la réforme du baccalauréat), il est notamment indiqué que « les filles qui suivent des parcours scientifiques se dirigent davantage vers des carrières dans les filières de santé, tandis que les garçons ont des carrières plus diversifiées et s'orientent majoritairement vers toutes les autres filières scientifiques. (...) À l'entrée dans l'enseignement supérieur, les filles issues de série S investissent massivement les SVT et s'orientent vers un nombre plus restreint de filières que les garçons. »

Cette étude indique également qu'après un baccalauréat scientifique, les lycéennes ne s'orientent pas moins que les lycéens dans les voies scientifiques les plus sélectives, qui scolarisent 52 % des nouvelles bachelières et 53 % des nouveaux bacheliers de série S à la rentrée 2019.

Toutefois, cette apparente égalité masque un déséquilibre marqué : plus du quart des bachelières sont en effet inscrites dans les filières de santé à l'université (contre seulement 11 % des bacheliers) et les jeunes femmes sont nettement moins nombreuses dans les autres filières.

Dans les CPGE scientifiques et les écoles d'ingénieurs post-bac, la part de bacheliers représente près du double de celles des bachelières. En effet, les lycéennes ne candidatent dans ces segments que lorsqu'elles sont excellentes, au contraire des lycéens qui le font aussi avec des résultats plus modestes. Les bachelières de série S suivent davantage les CPGE économiques et littéraires que les bacheliers, mais ces filières sélectives scolarisent peu d'étudiants.

Cette étude conclut sur le fait que « certaines filières de l'enseignement supérieur sont davantage valorisées car elles permettent d'accéder à des emplois prestigieux et bien rémunérés sur le marché du travail. (...) Ces inégalités de carrières scolaires construites tout au long de la scolarité participent à entretenir par la suite la division sexuée du travail et conditionnent en partie les inégalités d'emploi, de position sociale et de salaire. »

Plus récemment, l'Observatoire du Bien-être du Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP)142(*) s'est penché sur cette corrélation entre les choix d'orientation scolaire et les inégalités, notamment salariales, rencontrées plus tard sur le marché du travail, et a cherché à analyser les motivations qui poussent les jeunes filles à s'orienter vers des carrières moins rémunératrices, sous l'angle de plusieurs facteurs combinés (goûts pour les matières étudiées dans le secondaire, pression parentale exercée sur le parcours scolaire, motivations liées aux études, aspirations professionnelles et valeurs associées au travail).

Il apparaît notamment que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à préférer étudier un domaine qui les passionne, même s'il n'offre pas la garantie d'un emploi bien rémunéré, et qu'elles accordent une importance nettement plus grande aux valeurs personnelles quand les hommes manifestent un intérêt plus marqué pour un emploi « dans un domaine en croissance, porté par les technologies émergentes ».

Ainsi, les femmes qui accordent une forte importance à donner du sens à leur vie, valorisent un métier-passion et aspirent à un emploi à forte dimension relationnelle et altruiste s'orienteront majoritairement vers des études en santé et paramédical.

Fait remarquable : au sein-même des filières sciences et technologies, les femmes témoignent d'un faible attrait pour des domaines très rémunérateurs sur le marché du travail tels que l'informatique/numérique et la finance, dont les valeurs leur semblent sans doute peu correspondre aux aspirations citées plus haut. En effet, seules 30 % des étudiantes en sciences et technologies expriment un intérêt pour un emploi dans l'informatique ou le numérique (contre 59 % des étudiants) et 30 % indiquent même ne pas être du tout intéressées par un emploi dans ce secteur (contre 5 % des étudiants).

c) Une sous-représentation féminine parmi les enseignants-chercheurs dans les universités scientifiques et parmi les enseignants de CPGE scientifiques

Outre la féminisation des études supérieures dans les filières scientifiques, la question de la représentativité des femmes au sein du corps enseignant dans ces filières, qu'elles soient universitaires ou plus sélectives (CPGE, écoles d'ingénieurs), se pose également avec acuité.

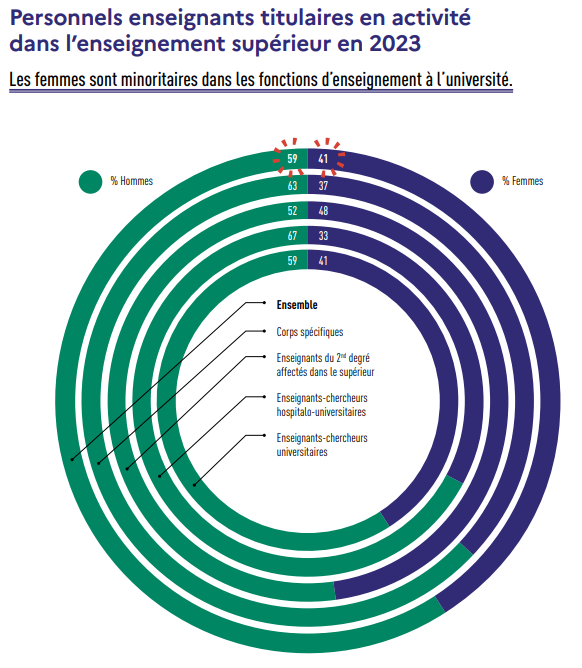

De façon globale au sein de l'université, les femmes sont minoritaires parmi l'ensemble des personnels enseignants titulaires en activité.

Ainsi, en 2023, la part des femmes ne dépassait pas 41 % parmi les enseignants-chercheurs de la filière universitaire, 39 % dans les organismes de recherche et 33 % parmi les enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)143(*)

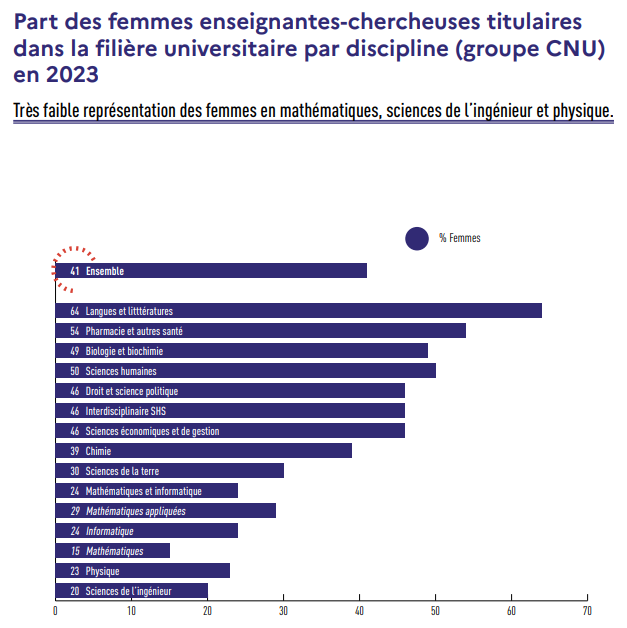

En outre, au sein des 41 % de femmes enseignantes-chercheuses titulaires, une large majorité (64 %) exercent dans les disciplines des langues et littératures, et une minorité, seulement 15 %, dans celle des mathématiques, 20 % dans celle des sciences de l'ingénieur, et 24 % dans celle des mathématiques et informatiques.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)144(*)

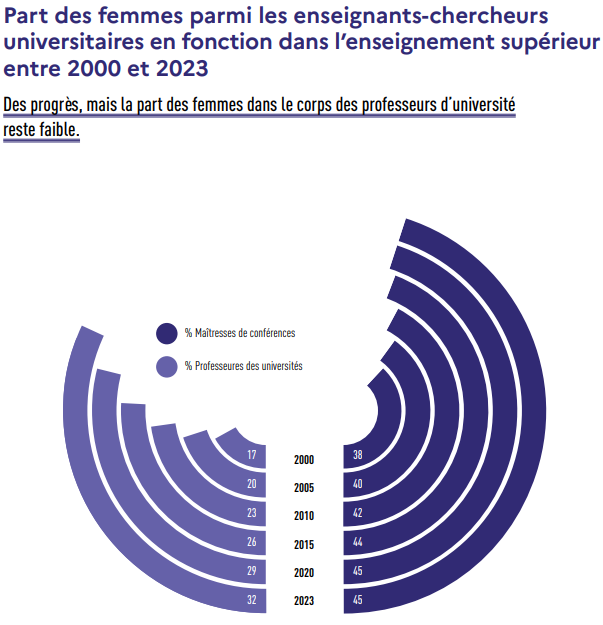

Parmi les femmes enseignantes-chercheuses en fonction dans l'enseignement supérieur, on peut établir une distinction entre les professeures d'université (PU) et les maîtresses de conférences (MCF) : si des progrès ont été réalisés au cours des vingt dernières années, la part des femmes dans le corps des professeurs d'université reste faible, passant de 17 % en 2000 à 23 % en 2010 et 32 % en 2023 toutes filières confondues. S'agissant des MCF, la part des femmes est passée de 38 % en 2000 à 42 % en 2010 et 45 % en 2023.

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR)145(*)

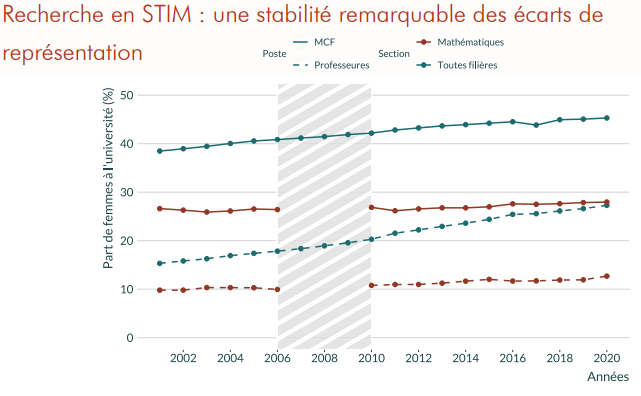

En outre, comme on l'a vu, au sein du vivier des professeures d'université (PU) et des maîtresses de conférences (MCF), celles qui enseignent les mathématiques sont très minoritaires : moins de 30 % s'agissant des MCF et un peu plus de 10 % s'agissant des PU.

Comme le soulignait Mélanie Guenais, maîtresse de conférences au laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et coordinatrice du collectif Maths et sciences : « pour donner un ordre de grandeur, en mathématiques fondamentales, il y a quelques années, nous comptions une trentaine de femmes, elles sont aujourd'hui 40 sur 500 professeurs. Pour atteindre la parité, nous devrions recruter environ 200 professeures d'université supplémentaires. »

On note également que les écarts de représentation entre les mathématiques et toutes les filières confondues sont restés stables au cours des vingt dernières années.

Source : Georgia Thebault (Paris Dauphine - PSL)146(*)

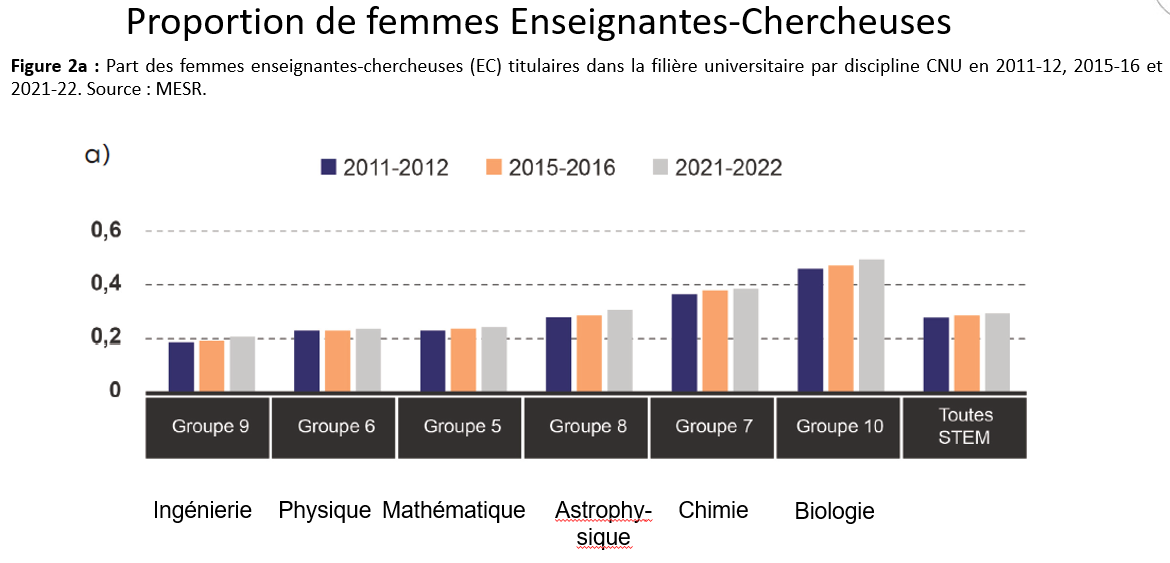

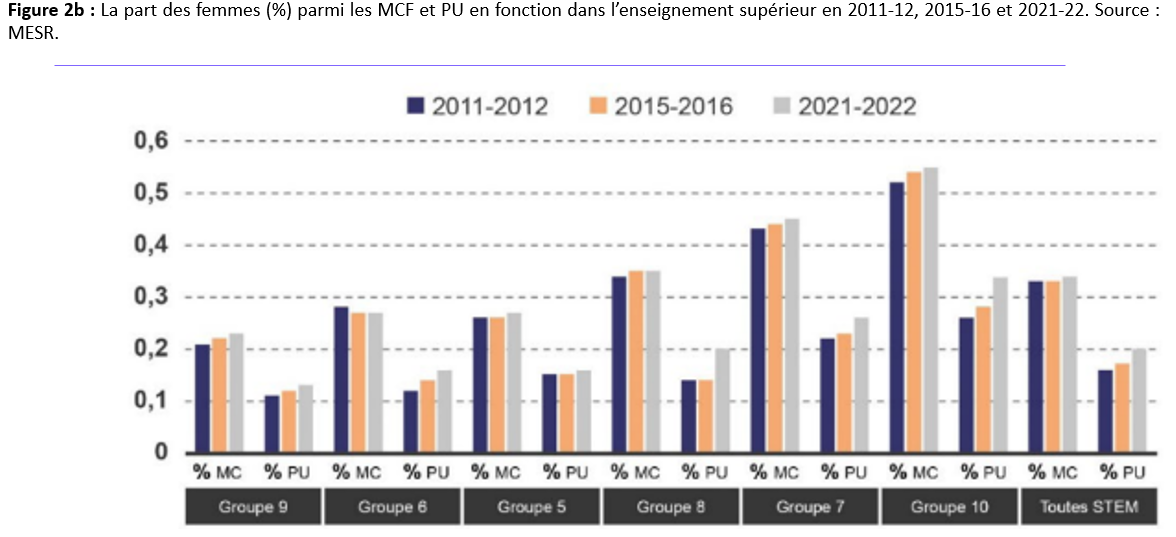

S'agissant des autres matières scientifiques enseignées à l'université, les statistiques présentées à la délégation par l'Académie des sciences lors de son audition147(*), sur la base des chiffres du MESR, font également état d'une grande stabilité de la proportion de femmes enseignantes-chercheuses (PU et MCF) au cours de la dernière décennie. C'est en chimie et biologie qu'elles sont le plus nombreuses ; à l'inverse, elles sont faiblement représentées parmi les enseignants-chercheurs en ingénierie, physique et mathématiques.

Source : Académie des sciences - audition par la délégation

Ainsi que le constatait Hélène Bouchiat, physicienne, directrice de recherche au CNRS, présidente du groupe de travail Femmes et sciences de l'Académie des sciences, lors de son audition148(*) par la délégation, « les statistiques nous montrent, de façon générale, le déficit de femmes dans les sciences dites dures (mathématiques, informatique, physique et chimie) ». Elle soulignait, par ailleurs, que les femmes étaient moins nombreuses dans la catégorie, plus prestigieuse, des professeurs d'université (PU) que dans celle des maîtres de conférences (MCF) mais que, dans certaines disciplines, le vivier, c'est-à-dire les maîtres de conférences, avait même tendance à diminuer avec le temps.

Source : Académie des sciences - audition par la délégation

Pour reprendre les mots d'Isabelle Régner, vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations d'Aix Marseille Université (amU), « il existe un point commun à toutes les disciplines scientifiques : la persistance d'un plafond de verre. Il ne serait pas juste de dire que l'absence de femmes parmi les effectifs est normale. En effet, dans de nombreuses disciplines, nous observons 60 % à 70 % de femmes parmi les maîtres de conférences, mais à peine 30 % à 40 % parmi les professeurs d'université. Cette situation contribue également aux disparités salariales au sein des universités. En tout, 80 % des écarts de rémunération entre les sexes peuvent être attribués à la ségrégation des corps, c'est-à-dire à la sous-représentation des femmes dans les postes de rang A, quelle que soit la discipline. »

Enfin, la délégation estime qu'une attention particulière doit également être portée à la féminisation des postes d'enseignants en classes préparatoires scientifiques. Pour reprendre les mots d'Élisabeth Borne, auditionnée149(*) par la délégation en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, « parce que nous devons réaliser la parité à tous les niveaux et que les jeunes filles ont besoin de s'identifier à des figures fortes, nous devons également travailler sur la représentation des femmes parmi les enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles et les postes de direction des lycées ». À cet égard, la ministre a annoncé avoir demandé à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) de veiller à nommer au moins 30 % de femmes parmi les professeurs des disciplines STIM en classes préparatoires.

2. Sexisme ordinaire et violences omniprésents dans les études scientifiques en dépit d'une prise de conscience ces dernières années

Le constat précédemment dressé par les rapporteures, celui d'une sous-représentation manifeste des femmes dans les études dites STIM150(*), amène nécessairement à se poser la question des raisons de cette si faible présence de femmes au sein des études scientifiques les plus sélectives, celles qui mènent aux carrières scientifiques, dans le domaine de la recherche et dans ceux de l'ingénierie, de l'informatique ou du numérique notamment.

Les raisons pour lesquelles les jeunes filles se détournent de ces voies d'accès les plus élitistes aux carrières scientifiques, sont multiples mais, parmi celles-ci, on peut notamment citer :

- le fait qu'elles ne s'y sentent pas attendues ou pas les bienvenues, qu'elles renoncent à se lancer dans des études scientifiques sélectives car « elles ne s'y sentent pas à leur place », pour reprendre les mots de la ministre Elisabeth Borne lors de son audition151(*) par la délégation ;

- le fait qu'elles redoutent la très faible mixité de l'environnement et l'éventuelle « toxicité » d'un milieu très majoritairement masculin et compétitif ;

- la persistance d'un climat de violences sexistes et sexuelles dont la réalité n'est pas encore suffisamment prise en compte par tous les responsables académiques dans le domaine des sciences, malgré une - plutôt récente - prise de conscience institutionnelle et ministérielle du phénomène.

Au cours de leurs travaux et des nombreuses auditions qu'elles ont menées, les rapporteures ont pu constater l'existence de différents niveaux de violences sexistes et sexuelles à l'oeuvre dans les milieux scientifiques : du « sexisme ordinaire » - dans certaines écoles d'ingénieurs par exemple, où les filles ne peuvent s'épanouir pleinement ou se sentir à l'aise - aux violences sexuelles, souvent aggravées par la consommation d'alcool dans les milieux étudiants, en passant par le sexisme et les violences qui peuvent ralentir les carrières des femmes scientifiques, y compris dans le cadre d'activités qui dépassent le cadre strictement professionnel, en marge, par exemple, de colloques ou de missions de terrain, et qui parfois les poussent à quitter le domaine scientifique.

a) Une désaffection des filles liée à la persistance d'un climat sexiste et de violences subies au cours des études supérieures scientifiques

Ni les statistiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), ni celle de l'enquête Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes, dite Virage, datant de 2015, ne permettent malheureusement de distinguer au sein du volet consacré à l'enseignement supérieur et à la recherche les chiffres relatifs à la prévalence exacte des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études scientifiques.

L'absence de ventilation de ces statistiques par filière est dommageable puisqu'en l'absence de données chiffrées, il est toujours difficile de mettre en place une politique publique efficace et suffisamment légitime aux yeux des acteurs censés la mettre en oeuvre.

En revanche, les travaux menés par la délégation ont permis de recueillir de nombreux témoignages relatifs aux violences encore à l'oeuvre, à des degrés divers, au sein des CPGE, grandes écoles ou encore filières universitaires scientifiques.

(1) Des chiffres encore insuffisamment précis pour mesurer la prévalence des VSS dans l'enseignement supérieur scientifique

La délégation a consacré une table ronde152(*) spécifique à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études et carrières scientifiques.

Au cours de cette table ronde, ont notamment été présentés les travaux de recensement du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) sur le sujet ainsi que ceux de l'enquête Virage précitée, réalisée en 2015, qui s'inscrivait dans la continuité de l'Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (Enveff) de 2000, et comportait notamment un volet « Universités ».

Pour reprendre les mots de Véronique Lestang-Préchac, sous-directrice Territoires, Sociétés, Savoirs au service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP/DGRI) du MESR, qui a reconnu le caractère systémique des VSS au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, « dans les filières où les femmes sont sous-représentées, comme les filières STIM, le sexisme et les violences sexuelles peuvent être amplifiés et constituent des freins à l'orientation et à la poursuite des études et des carrières des femmes ».

Elle a, en outre, donné quelques indications sur la prévalence des VSS dans les études supérieures, précisant que le MESR avait d'abord soutenu l'enquête Virage, en lien avec à l'Institut national d'études démographiques (Ined), puis demandé à l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE) d'intégrer un volet VSS dans son enquête annuelle.

D'après les chiffres publiés dans le cadre de l'enquête de l'OVE, en 2020, 5 % de femmes se déclaraient victimes de VSS dans le cadre de leurs études, chiffre qui est passé à 14 % en 2023, soit une augmentation de près de 10 points en trois ans.

Résultats du volet

« VSS » de l'enquête annuelle de l'Observatoire

national

de la vie étudiante (OVE)

2020 2023

de femmes se déclarant victimes de VSS dans le cadre de leurs études

D'après Véronique Lestang-Préchac, « cette augmentation peut aussi s'expliquer par une meilleure communication, une connaissance accrue et une plus grande libération de la parole - alors qu'auparavant, régnait une sorte d'omerta et une non-compréhension des mécanismes en cause ».

S'agissant des résultats de l'enquête Virage de 2015, Amandine Lebugle, démographe, responsable d'études et de recherche à l'Observatoire du Samusocial de Paris, ancienne membre de l'équipe de coordination de l'enquête Virage, a rappelé à la délégation que cette enquête « cible les violences non pas uniquement au sein de l'enseignement supérieur, mais dans l'ensemble des sphères de la vie : espaces publics, travail, couple, famille et études ».

En revanche, un volet spécifique « Virage-universités » de cette enquête existe et révèle un taux de prévalence des violences différent de celui observé dans le cadre de l'enquête « principale » effectuée auprès de la population générale.

Ainsi, dans l'enquête Virage principale, 16 % des femmes et 15 % des hommes qui ont répondu au module sur les violences dans les études, ont déclaré au moins un fait de violence au cours des douze derniers mois. Dans le volet Virage-universités, les taux sont bien plus élevés : ils vont de 26 % à 34 % pour les femmes et de 18 % à 28 % pour les hommes.

D'après Amandine Lebugle, les faits les plus souvent rapportés pour les femmes concernent des propos et attitudes à caractère sexuel, suivis des propositions sexuelles insistantes et l'appropriation abusive du travail. Pour les hommes, ce sont principalement des moqueries, des insultes et également l'appropriation abusive du travail.

En outre, l'enquête sur les universités fait état d'un « cumul de faits de violences », ainsi que le rapporte Amandine Lebugle, « car la moitié des étudiantes et la moitié des étudiants qui ont déclaré au moins un fait en déclarent en réalité plusieurs ».

Les faits de violences le plus souvent rapportés sont les suivants :

- les principales situations de violence déclarées dans les universités sont les violences psychologiques pas ou peu graves ;

- la deuxième situation de violence regroupe les personnes ayant subi des violences sexuelles sans contact, avec des déclarations moins fréquentes dans le volet universités qu'en population générale ;

- la situation de violence sexuelle avec contact sans pénétration est, en revanche, bien plus fréquente dans le volet « universités » de l'enquête qu'en population générale, en particulier pour les femmes. Elles sont deux fois plus nombreuses dans ce volet à déclarer ce type de violences. Ce décalage est lié au fait que les femmes du volet « universités » ont souvent répondu au questionnaire sur internet pour dénoncer les agressions sexuelles qu'elles ont subies.

Enfin, l'enquête montre que les violences ont des conséquences directes sur les parcours universitaires : redoublement, arrêt des études, changement de filière. Elle révèle également que les personnes mobilisent très peu les services de l'université pour dénoncer les violences qu'elles peuvent y subir.

La délégation note toutefois, à regret, que ces différentes enquêtes ne permettent pas d'opérer une distinction entre les différentes filières de l'enseignement supérieur et notamment pas d'obtenir un éclairage chiffré quant au fait de savoir si les étudiantes en sciences déclarent plus souvent des violences que dans les autres filières universitaires.

En outre, la délégation estime que la dernière enquête Virage, désormais datée d'une dizaine d'années, n'est pas suffisamment actuelle pour mesurer l'ampleur de ces violences dans le système académique aujourd'hui. Or, d'après les informations fournies à la délégation, il n'est pas prévu de suite à l'enquête Virage de 2015.

(2) Des témoignages recueillis par la délégation au cours de ses travaux

Si les statistiques officielles disponibles en matière de prévalence des VSS dans les études supérieures ne permettent malheureusement pas d'isoler les études scientifiques, la délégation, au cours de ses nombreuses auditions et de ses déplacements sur le terrain, a pu, au travers de nombreux témoignages, récits et informations délivrées par des responsables académiques eux-mêmes, prendre la mesure de ce que l'on pourrait qualifier de « l'éléphant au milieu de la pièce » : la persistance d'un climat « au mieux » sexiste, au pire violent, pour les étudiantes en filières scientifiques, que ce soit en école d'ingénieurs ou dans certaines filières universitaires.

Lors de son audition153(*) par la délégation, Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, a insisté sur le caractère dissuasif du risque de violences sexistes et sexuelles auprès des jeunes filles qui pourraient prétendre s'inscrire en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « si l'on veut dépasser ce plafond de verre à 25 %, il faut aller chercher des filles qui pourraient être affectées par ces remarques sexistes et qui ne le seront pas parce qu'on aura changé les choses, il faut, maintenant, que toutes les filles qui ont des talents en maths puissent aller en classe préparatoire : ce n'est pas aux jeunes filles de s'adapter aux remarques sexistes, c'est l'état d'esprit global qui doit changer. »

Elle a également reconnu avoir « été très surprise de constater qu'effectivement, des jeunes filles renoncent à des filières scientifiques parce qu'elles les jugent trop masculines, avec l'idée que, de ce fait, elles n'y seraient pas à leur place. (...) aujourd'hui, des jeunes filles renoncent à aller dans telle classe préparatoire parce qu'elles pensent y subir des remarques sexistes. »

Les directions de certaines grandes écoles scientifiques (écoles d'ingénieurs ou écoles normales supérieures) ont indiqué à la délégation avoir mené leurs propres enquêtes internes au sein de leurs écoles afin d'identifier de potentielles situations et victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est le cas notamment de Centrale-Supélec et de l'École polytechnique par exemple.

Ainsi, Romain Soubeyran, directeur général de Centrale-Supélec, a indiqué, lors de son audition154(*) devant la délégation, avoir identifié la problématique des violences sexuelles et sexistes (VSS) dès 2019, en considérant l'importance d'offrir un espace où la parole puisse être librement exprimée. Malgré la nomination d'une référente égalité femmes/hommes et la mise en place d'une cellule psychologique composée de psychologues soumis au secret médical, aucun signalement de violences n'était, dans un premier temps, remonté à la direction de l'école.

En mars 2021, le conseil d'administration de l'école a approuvé un premier plan égalité femmes/hommes, en particulier pour aborder la question des VSS, malgré l'absence de signalements. Ce plan incluait l'organisation d'une enquête annuelle auprès de tous les étudiants afin d'identifier les cas de VSS.

Comme l'a rappelé Romain Soubeyran, les résultats de cette enquête ont eu un impact considérable : « non seulement en révélant des faits inattendus pour les étudiants, mais également en suscitant une prise de conscience au sein de l'école. (...) Les comportements qui choquent le plus sont généralement liés à deux facteurs : le sexisme ordinaire, qui banalise l'infériorisation des femmes, et l'alcool, qui exacerbe souvent ces comportements. Ces deux enjeux constituent désormais des axes de travail prioritaires ».

Également auditionnée155(*) par la délégation, Laura Chaubard, directrice générale de l'École polytechnique, a indiqué à la délégation que Polytechnique était la seule école d'ingénieurs à mener une enquête annuelle systématique sur le sujet des violences sexistes et sexuelles depuis quatre ans, à partir de janvier 2022, et à en publier les résultats156(*) : il s'agit d'une enquête anonyme sur les atteintes sexistes et sexuelles auprès de l'ensemble de sa population étudiante.

Principaux résultats de l'enquête sur les VSS à l'École polytechnique Janvier 2025

Les résultats de l'enquête de 2025 confirment globalement ceux des enquêtes précédentes concernant les profils des auteurs désignés et les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits déclarés :

- les auteurs désignés sont à 70 % des hommes ;

- 95 % des victimes déclarées de violences sexuelles ou sexistes connaissent les auteurs des faits ;

- la majorité des faits déclarés de violences sexuelles ou sexistes ont lieu au sein des élèves et étudiants ;

- la majorité des atteintes déclarées ont lieu durant la vie quotidienne (28 %), les activités associatives (22 %), les stages (21 %), ou les soirées privées dans une résidence sur le campus (8 %) ;

- il apparaît une forte corrélation entre consommation d'alcool ou de stupéfiants et atteintes sexistes et sexuelles, qui est présente dans 43 % des cas déclarés.

À la différence des années précédentes, les personnes déclarant avoir fait l'objet d'atteintes sont majoritairement des hommes (à 54 %), 45 % pour les femmes et 1 % pour les personnes non-binaires.

Les victimes déclarées de faits de viol et tentative de viol restent néanmoins très majoritairement des femmes à plus de 80 %.

|

Le nombre de faits déclarés d'atteintes sexistes ou sexuelles reste très élevé et doit mobiliser toute l'attention des services de l'École (pour les hommes, 562 faits déclarés ; pour les femmes, 464 faits déclarés ; et pour les non-binaires, 13 faits déclarés). La comparaison avec les résultats de l'année précédente fait ressortir une baisse des faits déclarés de viol (16 cas déclarés en 2024 contre 24 en 2023), mais une hausse des faits déclarés d'atteintes sexistes et sexuelles de tous types (1 039 faits déclarés en 2024 contre 788 en 2023). |

Source : École polytechnique

Les milieux de l'université et de la recherche ne sont pas épargnés par ces violences.

Au cours d'une table ronde157(*) consacrée à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les études et carrières scientifiques, Rhita-Maria Ouazzani, astronome-adjointe au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique (LIRA) de l'Observatoire de Paris, membre de la Cellule d'écoute et de veille de l'Université PSL, coordinatrice de la commission Femmes et Astronomie de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A), a apporté à la délégation un témoignage éclairant à la fois sur son parcours personnel en tant qu'étudiante dans une filière à dominante masculine mais aussi en tant que membre de la cellule d'écoute et de veille de l'Université PSL, qui a pour mission de faciliter le signalement de situations de violences sexistes et sexuelles : « très tôt, dans le cadre scolaire puis universitaire, j'ai ressenti ce que signifie être en minorité dans des espaces historiquement masculins. À la fin de mon cursus universitaire en master de physique fondamentale, nous n'étions plus que cinq femmes dans une promotion de cinquante. Ce sentiment d'isolement s'est renforcé au fil des années avant que je mette des mots sur ce que je vivais. Comme beaucoup de femmes, j'avais intégré des stratégies d'évitement, des réflexes d'adaptation. »

Son parcours et son engagement au sein de la cellule d'écoute et de veille l'ont convaincue que l'un des principaux freins à l'égalité au sein des études et carrières scientifique reste la prévalence des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans ce milieu.

Après avoir fait état devant la délégation de nombreux parcours, d'étudiantes ou de doctorantes, entravés voire brisés par leurs expériences de violences sexistes et sexuelles, souvent banalisées ou ignorées, elle conclut que « ces témoignages ne sont pas des anomalies, ce sont des symptômes d'un système trop souvent défaillant. Tant que les VSS resteront ignorées ou minimisées, l'égalité dans la recherche restera un mirage ».

Au cours de la même table ronde, Jérôme Courduriès, professeur des universités en anthropologie, chargé de mission « Égalité de genre et de lutte contre les VSS » à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, a indiqué que, d'après le rapport de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes de l'enseignement supérieur, publié en 2024, près de 52 % des doctorantes et doctorants estiment que le doctorat est une période particulièrement propice aux VSS.

En outre, près d'un quart des doctorantes et doctorants qui se rendent dans leur laboratoire plus d'une fois par an déclarent y avoir subi ou été témoin d'au moins une forme de violence, de harcèlement ou de discrimination passible de sanctions légales. Les faits relèvent surtout d'agissements sexistes ou d'outrages sexistes, mais aussi de faits discriminatoires et de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles ou de viols.

Jérôme Courduriès a, par ailleurs, souhaité porter plus particulièrement l'attention de la délégation sur les congrès et colloques qui sont également des lieux professionnels à risque, puisque « 7 % des doctorantes et 9 % des personnes non binaires déclarent y avoir subi des atteintes ou agressions de nature sexuelle. Dans 90 % des cas, les auteurs de ces violences sont des hommes, très souvent des titulaires ou des chercheurs ou enseignants-chercheurs émérites ».

Des travaux montrent que les violences subies sont des facteurs de renoncement ou de distanciation avec le milieu professionnel, comme l'abandon de thèse.

Tous les domaines scientifiques sont concernés, mais ces faits paraissent encore davantage prégnants dans les sciences du vivant et de l'environnement, les sciences de l'ingénieur et techniques. On ne peut que remarquer que, dans ces mêmes domaines, les femmes sont moins nombreuses à tous les échelons, surtout au grade de professeur et assimilé, et donc particulièrement dans l'encadrement de thèse.

Les VSS déclarées par les personnes qui en ont été victimes vont des « blagues sexistes, remarques ou questions obscènes, sexualisantes ou dégradantes, jusqu'aux agressions sexuelles et viols, en passant par les discriminations et les insultes sexistes ou liées à l'orientation sexuelle supposée et le harcèlement sexuel ».

Ainsi que le mentionnait Véronique Lestang-Préchac158(*), sous-directrice au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, « les VSS n'ont pas lieu qu'entre étudiants, mais ce sont ces situations qui nous remontent, lors d'événements festifs par exemple. (...) De manière générale, de nombreux étudiants ne se sentent pas en sécurité durant ces événements. Nous travaillons donc sur ce sujet, mais il n'est pas exclusif. Ont été évoqués aussi les études de terrain et l'encadrement du doctorat. (...) Un binôme est formé entre le directeur ou la directrice de recherche et l'étudiant et l'étudiante. Désormais, le dispositif est beaucoup plus encadré avec les contrats doctoraux. Dans les laboratoires, le suivi de la thèse n'est plus fait qu'en binôme. »

En effet, comme le rappelait Jérôme Courduriès, l'enseignement supérieur et la recherche présentent un certain nombre de situations à risque, parmi lesquelles, en premier lieu, la relation entre doctorante, doctorant et directrice de thèse ou directeur de thèse, qui tout en étant très hiérarchisée est également peu codifiée et prend souvent la forme d'une relation très interpersonnelle.

En outre, le statut de doctorante et doctorant est hybride : « quand ils bénéficient d'un financement, ils sont salariés, mais ont aussi un statut étudiant. L'avenir professionnel des doctorantes et doctorants est si incertain dans de nombreux domaines, et si dépendant de l'appréciation de leur encadrante ou encadrant et de leur responsable hiérarchique, qu'il peut leur être difficile de poser des limites si cela s'avère nécessaire ».

Enfin, les espaces de travail sont nombreux et divers, et peuvent favoriser un brouillage des sphères privée et professionnelle dans les relations de travail et d'encadrement, particulièrement dans les temps de colloques ou de congrès.

(3) Quelles conséquences des VSS subies dans l'enfance sur les choix de trajectoires à l'âge adulte ?

Au cours de ses travaux, et notamment lors de sa table ronde159(*) sur les inégalités dans le recrutement et le déroulement de la carrière des femmes scientifiques, la délégation a été amenée à réfléchir aux raisons profondes pour lesquelles les filles semblent se détourner massivement des milieux académiques et professionnels scientifiques, ceux en lien avec les sciences dites « dures ».

Une des explications, avancée notamment par Elisabeth Richard, directrice des relations avec la société civile chez ENGIE, membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) et du comité de direction de l'association Femmes@numérique, a retenu l'attention des rapporteures : elle pointe les conséquences des violences sexistes et sexuelles dont auraient pu être victimes les jeunes filles au cours de leur enfance, notamment dans le cadre d'activités sportives extra-scolaires.

Citant des chiffres rendus publics par le ministère des sports, elle a rappelé qu'« en France, un enfant sur sept subit des violences dans le cadre d'activités sportives ordinaires. Parmi ces victimes, 85 % sont des filles. Sur les 7 millions d'enfants licenciés dans un club sportif, environ 900 000 relèvent de cette statistique tragique. (...) 79,2 % des athlètes interrogés déclarent avoir subi au moins une forme de violence psychologique, 40 % des violences physiques, et 28,2 % des violences sexuelles. »

Sur le fondement de ces chiffres de violences subies, notamment par les jeunes filles pendant l'enfance, dans le cadre d'une pratique sportive, elle a estimé que « les jeunes filles ayant subi de telles violences évitent ensuite, durablement, tout environnement à dominante masculine ». Dès lors, le lien avec les filières scientifiques, souvent perçues comme des espaces masculins, devient évident : les jeunes filles victimes de violences se détournent massivement des filières techniques, dès lors qu'elles y perçoivent une majorité masculine.

Ainsi que le soulignait Elisabeth Richard, « les violences subies durant l'enfance façonnent durablement les trajectoires des petites filles, et le refus d'intégrer des univers masculins en constitue une conséquence directe. »

C'est pourquoi, des dispositifs permettant aux jeunes filles d'accéder sans crainte aux filières scientifiques doivent être mis en place dans le but notamment de créer des espaces où elles se sentent en sécurité et où la présence féminine paraît suffisante pour garantir un environnement perçu comme protecteur.

Ces environnements sécurisés renvoient à la notion de safe space développée par May Morris, directrice de recherches CNRS à l'Institut des Biomolécules Max Mousseron, coordinatrice du programme de mentorat « Femmes et sciences » pour doctorantes à l'Université de Montpellier, lors de son audition160(*) par la délégation.

b) Une montée en puissance des dispositifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans les études supérieures, qui témoigne d'une prise de conscience récente de ce phénomène

Une prise de conscience de ces difficultés et du caractère dissuasif des situations de violences sexistes et sexuelles sur l'orientation des filles vers les études scientifiques au sein des écoles d'ingénieurs ou au sein des filières universitaires a lieu depuis quelques années.

Toutefois, les initiatives prises par le Gouvernement et par les responsables académiques sont encore trop récentes pour porter pleinement leurs fruits et doivent encore être généralisées, approfondies voire « professionnalisées ».

(1) Un cadre législatif et réglementaire défini à partir de 2019

Comme l'ont rappelé les représentantes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) lors de leur audition161(*) par la délégation, plusieurs initiatives gouvernementales ont eu pour objectif de renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les établissements publics d'enseignement supérieur au cours des dernières années. C'est notamment le cas du plan national d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2025-2027 qui fait de la prévention et du traitement des VSS un axe prioritaire.

Véronique Lestang-Préchac, sous-directrice du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, a précisé que « le nouveau cadre législatif et réglementaire, adopté en 2019, a également structuré les actions, en renforçant les obligations des établissements. Il impose notamment à l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur d'adopter un plan d'action pour l'égalité professionnelle, incluant obligatoirement un volet dédié à la lutte contre les VSS. »

Comme le rappelait Sylvie Retailleau, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, devant la délégation162(*), depuis 2019, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a accompagné 181 établissements dans l'élaboration de leurs plans d'action pour l'égalité professionnelle. Chaque établissement est désormais tenu de se doter de ce plan d'action ou d'un schéma directeur.

À partir d'octobre 2021, le MESR a déployé un plan national de lutte contre les VSS dans l'enseignement supérieur et la recherche. Initialement prévu jusqu'en 2025, ce plan a été pérennisé. Doté d'un budget initial de 1,7 million d'euros, ce financement a été doublé à partir de 2023, atteignant désormais 3,5 millions d'euros par an. Des postes spécifiques ont été créés dans chaque rectorat afin d'accompagner les établissements dans leur professionnalisation sur cette thématique, et de suivre le développement des cellules dédiées au sein des établissements. En outre, chaque année, une campagne de communication est lancée au début de l'année universitaire, visant à sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Ce plan s'articule autour de quatre axes et 21 mesures, portant notamment sur la formation, le renforcement des dispositifs de signalement, la communication et la valorisation des engagements.

Principaux axes du plan national de lutte contre

les VSS

dans l'enseignement supérieur et la recherche

(2021)

Quatre axes principaux : formation, renforcement des dispositifs de signalement, communication et valorisation des engagements.

1- Formation

Deux objectifs principaux ont guidé cet axe.

- professionnaliser l'ensemble des membres des dispositifs de signalement, c'est-à-dire les personnels responsables de l'accueil et du suivi des VSS, en les formant à l'écoute et à la prise en charge de ces situations. Depuis 2021, une centaine de formations ont été dispensées à plus de 4 000 agents qui interviennent désormais sur le terrain.

- sensibiliser massivement les étudiants et les étudiantes, grâce à des modules en ligne qui ont été développés par l'école IMT Atlantique. À ce jour, 70 établissements ont conventionné avec l'IMT Atlantique pour déployer ce module de sensibilisation auprès de leur communauté étudiante.

Une attention particulière est portée aux événements festifs - soirées étudiantes, week-ends d'intégration -, identifiés comme les lieux les plus propices aux VSS.

|

Enfin, le MESR travaille avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF) à l'élaboration de modules de formation à destination des personnels de direction. 2- Renforcement des dispositifs de signalement La mise en oeuvre de dispositifs de signalement de cas de violences sexistes et sexuelles dans les établissements de l'enseignement supérieur relève d'une obligation légale issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Chaque établissement doit disposer d'une cellule d'écoute assurant un accueil confidentiel, une orientation vers un accompagnement adapté, et un suivi des procédures à engager. 3- Déploiement d'une communication articulée aux niveaux local et national Il s'agit de mieux faire connaître les dispositifs existants et de valoriser les bonnes pratiques. 4- Favoriser l'engagement des étudiants et des personnels dans la lutte contre les VSS En 2022 et 2023, deux campagnes de financement ont été lancées à cette fin. En 2022, 35 projets ont été soutenus pour 350 000 euros et, en 2023, 51 projets pour 520 000 euros. |

Source : Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Le ministère a toutefois constaté, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan, le besoin de renforcer la prise en charge des VSS au niveau des rectorats, et de décliner son action à l'échelle territoriale. C'est la raison pour laquelle a été annoncée, en 2023, la création de 37 postes, chargés de mission « VSS » dans 18 régions académiques, centrés à la fois sur la politique de vie étudiante et la lutte contre les VSS.

En outre, un guide du traitement des violences dans les établissements a récemment été mis en place pour accompagner les présidents d'université dans la mise en place de dispositifs efficaces de lutte contre les VSS dans leurs établissements : procédure de signalement, traitement des cas signalés, enquêtes administratives, mesures disciplinaires potentielles. Publié au mois de décembre 2024, il constitue une aide aux présidents d'université qui ont un rôle essentiel à jouer en la matière et auxquels les autorités ministérielles ne peuvent se substituer.

(2) Une application à géométrie variable au sein des universités, dépendante des initiatives de leurs responsables académiques

Comme le soulignait Chloé Mour, chargée de mission « égalité, droits LGBT+ et lutte contre les violences sexistes et sexuelles », au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, lors de son audition163(*) par la délégation, « les outils (...) mis en place, notamment les différents guides, permettent aux responsables des établissements de se saisir de ces sujets et de mettre en place des actions. Selon les établissements, il peut y avoir des résistances et, comme cela a été dit, la volonté politique est particulièrement déterminante. Le cadre national permet de professionnaliser et de renforcer les actions qui sont menées. »