- AVANT-PROPOS

- PREMIÈRE PARTIE

INSTALLÉ AU « POSTE DE PILOTAGE » DE NOS SOCIÉTÉS, L'OBJECTIF DE CROISSANCE EST DEVENU LA VALEUR ÉCONOMIQUE DOMINANTE

- I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ,

LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ

HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT

- II. LA CROISSANCE, QUI A PERMIS UNE

AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE, A

JOUÉ UN RÔLE DE CIMENT SOCIAL PENDANT PLUSIEURS

DÉCENNIES

- III. MAIS LE PRIMAT ACCORDÉ À

L'OBJECTIF DE CROISSANCE A QUELQUE PEU ESCAMOTÉ LE DÉBAT

POLITIQUE ET MORAL SUR LES VALEURS ET SUR NOTRE RAPPORT À LA FINITUDE DU

MONDE

- I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ,

LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ

HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT

- DEUXIÈME PARTIE

LA FORTE ÉROSION DU LIEN ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROGRÈS HUMAIN INTERROGE SUR CE QUE NOUS SOUHAITONS RÉELLEMENT VALORISER DANS NOTRE ÉCONOMIE

- I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT

PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »

- A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE

ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA

TRÈS CONVOITÉE

- B. UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE MONDIAL

QUI BOULEVERSE LA NOTION DE VALEUR ÉCONOMIQUE ET MET EN TENSION LES

MODÈLES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

- C. DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET

HABITABILITÉ DU MONDE : LA PERSPECTIVE D'UNE

INSOLVABILITÉ PLANÉTAIRE ?

- D. EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ :

UNE REMISE EN CAUSE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DONT ON NE MESURE

PAS TOUS LES EFFETS

- A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE

ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA

TRÈS CONVOITÉE

- II. LA QUADRATURE DU CERCLE : UNE CROISSANCE

DURABLEMENT FAIBLE, DES DETTES INSOUTENABLES ET DES BESOINS DE FINANCEMENT

MASSIFS

- I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT

PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »

- TROISIÈME PARTIE

DE NOUVEAUX OUTILS ET DE MULTIPLES INSPIRATIONS POUR REVISITER NOS SCHÉMAS DE PENSÉE ET NOS FAÇONS D'AGIR

- I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE

IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ

- II. D'AUTRES VOIES EXPLORATOIRES PLAÇANT

LA RÉSILIENCE ET LA SANTÉ DU VIVANT AU CENTRE

DE LA VALEUR « ÉCONOMIE »

- III. DE NOUVEAUX OUTILS COMPTABLES POUR

PROTÉGER LA SANTÉ DU VIVANT ET L'INTÉRÊT DES

GÉNÉRATIONS FUTURES

- I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE

IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ

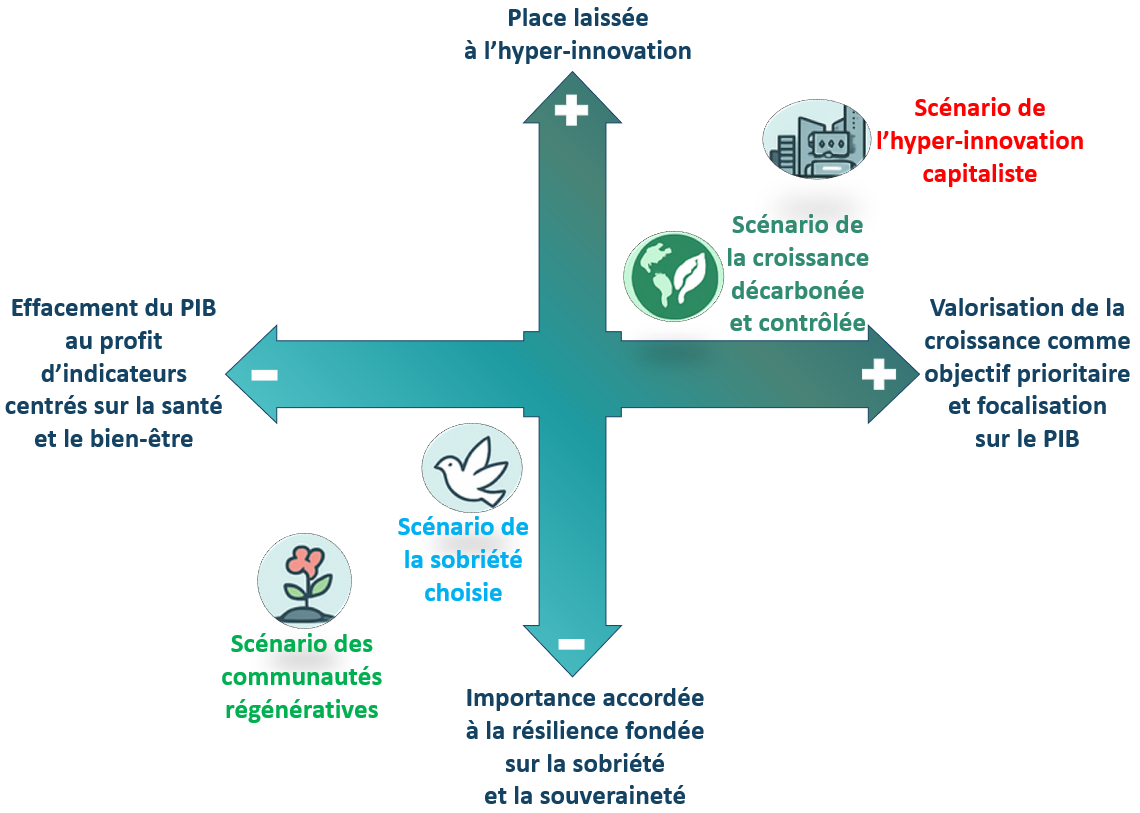

- QUATRIÈME PARTIE

QUATRE SCÉNARII PROSPECTIFS SUR LA VALEUR « ÉCONOMIE » EN 2050

- CINQUIÈME PARTIE

TROIS GRANDES ORIENTATIONS DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR PLACER LA SANTÉ DU VIVANT AU CoeUR DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE

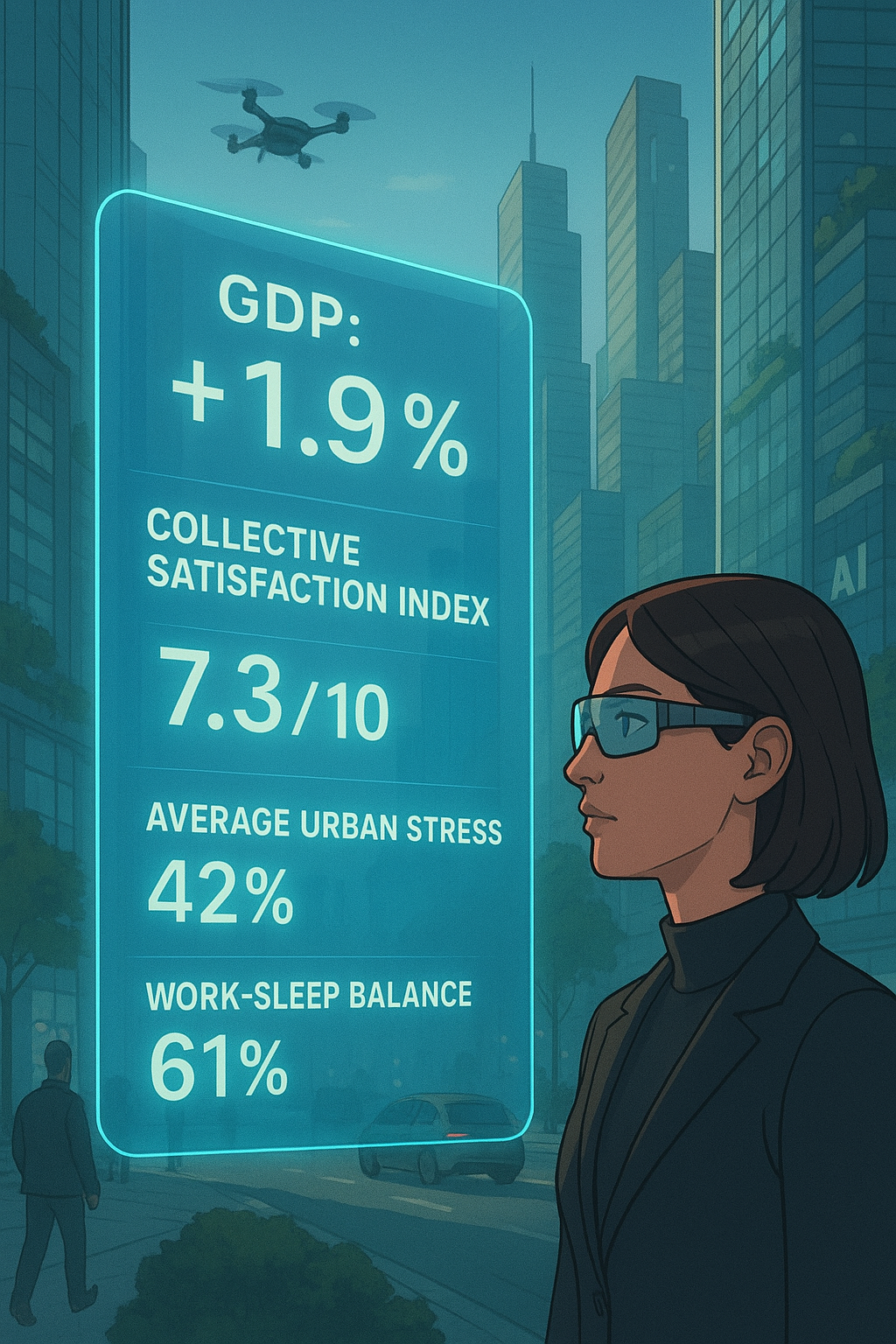

- I. UN NOUVEAU NARRATIF POUR FAIRE ÉVOLUER

NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR

- II. UNE RÉVISION DES OUTILS

ÉCONOMIQUES ET MÉTHODOLOGIES COMPTABLES POUR DÉCIDER

EN CONNAISSANCE DE CAUSE

- III. UNE ADAPTATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

POUR MIEUX INTÉGRER LE TEMPS LONG ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

- A. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES DE

GOUVERNANCE INTERNATIONALE POUR LEUR CONFIER LA MISE EN oeUVRE

D'ÉVALUATIONS ANNUELLES DE LA SOLVABILITÉ

PLANÉTAIRE

- B. RÉFORMER L'ENVIRONNEMENT

EUROPÉEN

- C. RENFORCER LES EFFORTS TOUS AZIMUTS EN FAVEUR DE

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LES TERRITOIRES

- D. RÉFLÉCHIR AUX ADAPTATIONS DE LA

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

- A. FAIRE ÉVOLUER LES INSTANCES DE

GOUVERNANCE INTERNATIONALE POUR LEUR CONFIER LA MISE EN oeUVRE

D'ÉVALUATIONS ANNUELLES DE LA SOLVABILITÉ

PLANÉTAIRE

- I. UN NOUVEAU NARRATIF POUR FAIRE ÉVOLUER

NOS MANIÈRES DE PENSER ET D'AGIR

- TROIS GRANDES ORIENTATIONS POUR L'AVENIR

- EXAMEN EN DÉLÉGATION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

N° 10

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation

sénatoriale à la prospective

(1)

sur l'évolution des

valeurs dans le champ

économique à

l'horizon 2050,

Par M. Éric DUMOULIN, Mme Vanina PAOLI-GAGIN et M. Stéphane SAUTAREL,

Sénateurs

(1) Cette délégation est composée de : Mme Christine Lavarde, président ; MM. Christian Bruyen, Guislain Cambier, Mme Cécile Cukierman, M. Bernard Fialaire, Mme Nadège Havet, M. Jean-Raymond Hugonet, Mme Annick Jacquemet, MM. Yannick Jadot, Jean-Jacques Michau, Mme Vanina Paoli-Gagin, M. Christian Redon-Sarrazy, Mme Anne Ventalon, vice-présidents ; MM. Bruno Belin, Vincent Delahaye, Stéphane Sautarel, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Jean-Baptiste Blanc, François Bonneau, Rémi Cardon, Christophe Chaillou, Raphaël Daubet, Mme Patricia Demas, M. Éric Dumoulin, Mme Amel Gacquerre, MM. Roger Karoutchi, Khalifé Khalifé, Vincent Louault, Louis-Jean de Nicolaÿ, Alexandre Ouizille, Didier Rambaud, Mme Marie-Pierre Richer, MM. Pierre-Alain Roiron, Jean Sol, Mmes Sylvie Vermeillet, Mélanie Vogel.

AVANT-PROPOS

Les valeurs qui sous-tendent les choix économiques sont plus que jamais au coeur des enjeux, à l'aube des grandes mutations qui se dessinent pour les décennies à venir.

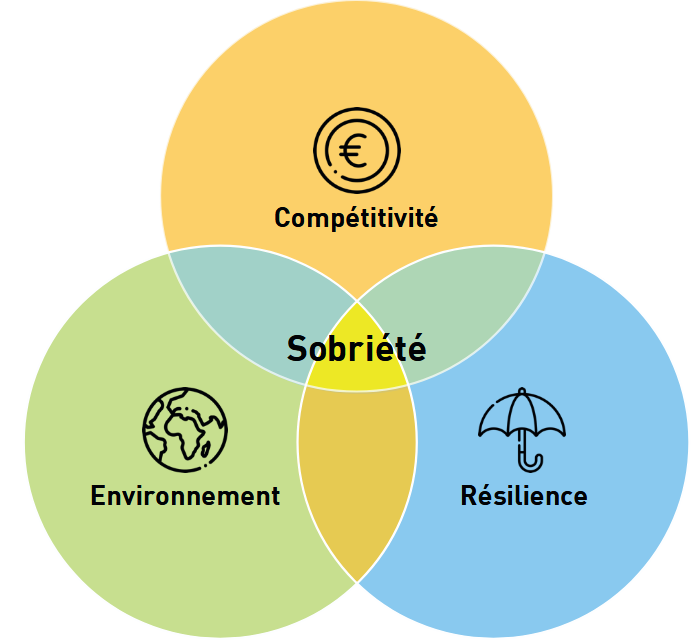

Dans des sociétés en quête de sens, que restera-t-il à l'horizon 2050 des logiques actuelles de croissance, de profit, de compétition ? Comment se mesureront la prospérité et la solidarité intergénérationnelle ? Assistera-t-on à une recomposition des valeurs et à l'émergence de nouvelles priorités fondées par exemple sur la sobriété, la résilience, la santé et le bien-être ?

Car avec l'amplification de la mondialisation - mondialisation qui pourrait désormais connaître un début d'inflexion -, les références et cadres de réflexion employés ont contribué à invisibiliser les coûts réels de l'activité humaine et ses effets destructeurs sur l'environnement.

Nos paradigmes se révèlent ainsi inadaptés à la prise en compte des problématiques de long terme. De nombreuses composantes de la nature ne sont pas intégrées dans les outils et les analyses stratégiques, tandis que la prise en compte du bien-être social reste pour le moins secondaire.

Ce rapport de prospective propose d'explorer les voies possibles, en interrogeant les valeurs qui guideront les acteurs économiques dans un monde appelé à évoluer autrement pour protéger le vivant, ne pouvant plus se contenter de croître.

PREMIÈRE PARTIE

INSTALLÉ

AU « POSTE DE PILOTAGE » DE

NOS SOCIÉTÉS, L'OBJECTIF DE CROISSANCE EST DEVENU LA VALEUR

ÉCONOMIQUE DOMINANTE

I. À L'ÉCHELLE DE L'HUMANITÉ, LA VALORISATION DE LA CROISSANCE COMME MOTEUR DE LA PROSPÉRITÉ HUMAINE EST UN PHÉNOMÈNE TRÈS RÉCENT

A. UN DÉSIR DE CROISSANCE EN RUPTURE AVEC LA STABILITÉ DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE PENDANT DES MILLÉNAIRES

Du point de vue des valeurs économiques et du niveau de richesse, les premières sociétés humaines ont connu pendant des millénaires une extraordinaire stabilité.

Les études anthropologiques montrent que leur désir portait non sur la croissance économique mais sur la perpétuation de leur état initial à travers le temps1(*). Ces sociétés se structurent autour de la reproduction des valeurs qui leur ont été léguées par leurs ancêtres. Pour Marcel Gauchet, ce respect d'un ordre préétabli correspond à une reconnaissance de dette de sens envers les fondateurs.

De fait, alors même qu'elles auraient la capacité de produire davantage, ces sociétés premières assurent d'abord leur subsistance, ce qui occupe relativement peu de leur temps2(*); la notion de stock est absente.

Les premières manifestations de la croissance apparaissent en Angleterre et aux Pays-Bas pendant la révolution agricole des XVIe et XVIIe siècles. Ces pays voient le volume global de leur production croître structurellement plus vite que la croissance de leur population. Mais c'est la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle qui marque une accélération de la croissance et le début d'une élévation du niveau de vie dont les premiers effets apparaissent en Grande-Bretagne.

Daniel Cohen rappelle ainsi que jusqu'au XVIIIe siècle, le revenu moyen des habitants de la planète est resté stagnant : « Le niveau de vie d'un esclave romain n'est pas significativement différent de celui d'un paysan du Languedoc au XVIIe siècle ou d'un ouvrier de la grande industrie du début du XIXe. Il est proche de celui des pauvres du monde moderne : autour de un dollar par jour. »3(*)

B. LE PIB : UN OUTIL DE MESURE DE LA « SANTÉ » ÉCONOMIQUE QUI A MOINS DE 100 ANS

Aucun indicateur synthétique de suivi de l'activité économique n'existait avant la crise des années 1930. Pour mesurer la production industrielle, les décideurs s'appuyaient sur des indices statistiques éparses et incomplets, comme le chargement des wagons de marchandises ou les cours boursiers.

L'invention du produit intérieur brut (PIB) par la Commission « Kuznets » en 1934, à la demande du Congrès américain, permet pour la première fois de disposer d'un agrégat économique d'ensemble et d'évaluer les effets négatifs de la Grande Dépression à la suite de la crise de 19294(*).

En quelques années, le PIB devient la métrique de référence de la performance économique : les accords de Bretton Woods de 1944 conduisent à son adoption par le monde entier ; la France systématise son utilisation à partir de 1949. Le PIB devient une norme universelle et le PIB par habitant l'indicateur majeur permettant de comparer les pays. À la même époque se mettent en place les premiers systèmes de comptabilité nationale avant une standardisation dans les années 19605(*).

La volonté d'accumulation et d'abondance économiques, que l'on peut donc dater historiquement, est une constante des sociétés modernes, de la Révolution industrielle à la Seconde Guerre mondiale. L'après-guerre marque l'entrée dans une période de valorisation de la croissance économique comme horizon durable pour l'humanité, au terme de ce que Jérôme Batout qualifie de « révolution silencieuse des mentalités »6(*).

II. LA CROISSANCE, QUI A PERMIS UNE AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE, A JOUÉ UN RÔLE DE CIMENT SOCIAL PENDANT PLUSIEURS DÉCENNIES

A. LA VALORISATION DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE : GAGE DE L'AMÉLIORATION GÉNÉRALISÉE DES CONDITIONS DE VIE

Dès les années 1930, la valorisation de la croissance comme moteur de progrès généralisé conduisait John Maynard Keynes à imaginer un décuplement du niveau de vie dans les pays développés dans le siècle à venir et à envisager que l'humanité puisse à ce terme être libérée de toute nécessité économique après avoir atteint un « point terminal d'abondance »7(*).

« Pour la première fois depuis son apparition, l'homme sera confronté à son problème véritable et éternel : comment utiliser sa liberté, une fois résolus les soucis économiques pressants ? »

John Maynard Keynes, Possibilités économiques pour nos petits enfants, 19308(*)

La prospérité, fondée sur un renouvellement technologique continuel et une croissance économique plus rapide que la croissance démographique, a permis l'élévation du niveau de vie, la réduction de la pauvreté, l'allongement de l'espérance de vie et, plus globalement, une amélioration concrète des conditions de vie pour une large partie de la population dans les pays industrialisés. La croissance du revenu par tête s'est imposée comme un indicateur central de la prospérité.

Un siècle après Keynes, la croissance économique continue d'être valorisée non dans l'objectif ultime d'atteindre un état stationnaire d'abondance mais comme un outil indispensable pour garantir le bien-être collectif et une condition dont découlent toutes les autres : pour le ministère de l'économie et des finances français, « la croissance est la quête perpétuelle des politiques économiques »9(*).

B. LA VALEUR ÉCONOMIQUE : AGENT PACIFICATEUR DANS UNE SOCIÉTÉ DEVENUE PLUS HÉTÉRONOME

En tournant les sociétés vers la recherche de croissance, de productivité, de consommation et un objectif commun de prospérité matérielle, la valeur économique a joué après-guerre un rôle unificateur et stabilisateur dans les démocraties : elle est apparue comme un terrain d'entente possible avec pour horizon commun la reconstruction.

« Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, nous avions des niveaux d'augmentation de notre PIB par la productivité dix fois plus élevés, avec des augmentations de 5 à 6 % par an. Cela a permis de réaliser de nombreux changements structurels qui sont passés inaperçus, notamment la réduction du temps de travail et l'investissement. »

Antonin Bergeaud, audition par la délégation à la prospective, 27 mai 2025

Parallèlement, comme le soulignent Emmanuel Constantin et Jérôme Batout10(*), la place prise par la valeur économique a fait glisser la société vers un fonctionnement plus hétéronome, où les finalités collectives tendent à résulter de logiques de gestion et d'optimisation davantage que de délibérations morales et collectives et où la politique économique a progressivement supplanté l'économie politique par une dévitalisation du débat politique.

III. MAIS LE PRIMAT ACCORDÉ À L'OBJECTIF DE CROISSANCE A QUELQUE PEU ESCAMOTÉ LE DÉBAT POLITIQUE ET MORAL SUR LES VALEURS ET SUR NOTRE RAPPORT À LA FINITUDE DU MONDE

A. UNE VALEUR ÉCONOMIQUE FONGIBLE DANS TOUTES LES AUTRES

D'aucuns soulignent que parce qu'elle semble offrir un langage commun, neutre, quantifiable, stable et qu'elle valorise le présent et encore davantage l'avenir, la valeur économique a pris une place première, au détriment d'un questionnement sur la finalité des actions humaines, le sens du progrès, le bien commun.

Dans cette perspective, l'économie qui mobilise ce qui est évaluable, chiffrable, comparable, et nous conduit à cesser de valoriser ou à relativiser ce qui échappe à la mesure - les valeurs éthiques -, est en quelque sorte devenue l'« accord sur lequel pouvaient se fonder tous nos désaccords ».

|

« La valeur économique est fongible dans toutes les autres zones de valeurs, et l'existence d'un prix permet de tout comparer. [...] La valeur économique a résolu le problème de la multiplicité des valeurs en leur aménageant une place qui permet à toutes les activités humaines de coexister. C'est dans cette dynamique que nous sommes entrés après la Seconde Guerre mondiale, où le PIB et la croissance se sont installés au poste de pilotage de nos sociétés. » Jérôme Batout, audition par la délégation à la prospective, 8 avril 2025 |

B. LA FIN DU MYTHE DE LA MONDIALISATION HEUREUSE ET LA CRISE DE LA VALORISATION

L'idée que la croissance économique et l'essor du commerce international seraient de puissants leviers pour faire converger les sociétés vers un modèle de développement prospère et moins inégalitaire a pu s'imposer dans les années 1990 et avec la fin de la Guerre froide.

Les vulnérabilités de ce modèle, reposant sur la mondialisation des chaînes de valeur et la place prise par l'économie immatérielle, sont aujourd'hui bien identifiées. Dans un monde confronté à de nombreux bouleversements - crises écologiques, inégalités, insécurité alimentaire, pandémies, vieillissement démographique -, le mythe de la mondialisation heureuse semble ainsi s'achever dans une crise de la valorisation : la prééminence donnée à la valeur « économie » a appauvri le rapport au monde et réduit la complexité humaine.

Les trois âges du développement humain selon Éloi Laurent11(*)

Pour Éloi Laurent, pendant « la première moitié du XXe siècle, la population augmente et le développement humain s'accroît encore plus vite. C'est le temps du progrès [...] : un plus grand nombre d'humains connaissent en moyenne un surcroît de bien-être. » Cette nouvelle prospérité se reflète dans le PIB, qui reste compatible avec la préservation de l'habitat.

Entre 1950 et 1980, « la grande désynchronisation commence ». Rattrapée par la hausse démographique, la croissance du développement humain ralentit et les émissions de CO2 et le PIB « s'emballent ».

« Le troisième âge du développement humain est le temps de l'illusion : alors que population et développement humain se stabilisent au même rythme de progression, les émissions de CO2 continuent de croître bien plus vite qu'eux tandis qu'un PIB hyperbolique, complètement déconnecté de la réalité sociale, masque la gravité de la crise écologique et fait diversion. »

Éloi Laurent conclut que « nous sommes passés en un peu plus d'un siècle du progrès à la croissance, qui n'est que l'illusion du progrès ».

La difficulté à inscrire l'action collective dans le temps long et à prendre en compte les enjeux intergénérationnels est pointée dès la fin des années 1990 dans plusieurs travaux qui réinterrogent la notion de croissance12(*).

Mais les alertes sur l'inadaptation du modèle de croissance au regard de ces enjeux ne semblent être devenues audibles qu'à mesure que les risques écologiques évoqués par la communauté scientifique sont devenus perceptibles.

Des critiques anciennes du modèle de croissance longtemps restées inaudibles

1970 : les premières critiques de la croissance connaissent une audience internationale...

Georges Pompidou : pour une morale de l'environnement

« L'emprise de l'Homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'Homme du début du siècle s'acharnait à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'Homme. »

Discours prononcé à Chicago le 28 février 1970

Sicco Mansholt : le nécessaire renversement des politiques publiques

« Il est évident que la société de demain ne pourra être axée sur la croissance, du moins pas dans le domaine matériel. [...] [N]otre objectif primordial sera de sauvegarder l'équilibre écologique et de réserver aux générations futures des sources d'énergie suffisantes. »

Lettre au Président de la Commission européenne du 9 février 1972

Denis Meadows : l'illusion d'une croissance sans limites

« Au cours des 50 dernières années, les êtres humains ont multiplié par 2, 4, 10, voire plus, leurs effectifs, leurs possessions physiques, et les flux de matières et d'énergie qu'ils utilisent, et ils espèrent que cette croissance va se poursuivre [...]. La croissance peut certes résoudre certains problèmes, mais elle peut en créer d'autres. À cause des limites [...]. Et la Terre a des limites finies. »

Les Limites à la croissance (dans un monde fini), 1972

...mais se heurtent à la crise économique et à l'inertie des sociétés.

Le regard rétrospectif de Dennis Meadows : « Il fut un temps où les limites à la croissance appartenaient à un futur éloigné. Elles sont bien là, aujourd'hui. Il fut un temps où le concept d'effondrement était inconcevable. Il fait aujourd'hui son apparition dans les discours publics, même s'il renvoie encore à une réalité lointaine, hypothétique et abstraite. Nous estimons qu'il faudra encore 10 ans pour pouvoir observer clairement les conséquences du dépassement et 20 ans pour que le dépassement soit accepté comme un état de fait. »

Dennis Meadows, Jørgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), Le Rapport Meadows 30 ans après, 2004

DEUXIÈME PARTIE

LA

FORTE ÉROSION DU LIEN ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET

PROGRÈS HUMAIN INTERROGE SUR CE QUE NOUS SOUHAITONS

RÉELLEMENT VALORISER DANS NOTRE ÉCONOMIE

I. DES RUPTURES PLANÉTAIRES QUI NOUS FONT PAYER « LES ADDITIONS DE NOS ADDICTIONS »

A. 2050 : UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE OÙ LA VALEUR ENVIRONNEMENTALE DES ACTIFS SERA TRÈS CONVOITÉE

En l'espace de trente ans, la Chine s'est imposée comme la deuxième économie mondiale en termes de PIB. Sous réserve des nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques et de certaines vulnérabilités (dette, crise immobilière, démographie), les projections économiques tendent à indiquer qu'elle pourrait dépasser largement les États-Unis en 2050, avec, selon le CEPII13(*), un PIB économique 44 % plus élevé.

Cette trajectoire reposerait sur une croissance ralentie mais constante, la conservation d'une forte base industrielle et une domination en parité de pouvoir d'achat. La politique d'accompagnement des entreprises technologiques chinoises (plan Made In China 2025) fait de la Chine le principal concurrent de la puissance américaine dans le domaine des hautes technologies, de l'intelligence artificielle et pour l'accès à l'énergie et aux matières premières, avec une attention particulière portée à l'environnement et la décarbonation dans le cadre de ce que certains qualifient de « projet civilisationnel ».

À l'horizon 2050, l'accentuation de la rivalité sino-américaine aurait redessiné la géographie économique, marquée par un recul de la place de l'Europe dans le monde. L'Inde pourrait avoir pris la troisième place mondiale (quatrième si l'on prend l'UE dans son ensemble), avec un PIB trois fois supérieur à celui du Royaume-Uni. L'accès aux ressources rares et la performance environnementale procureraient un avantage compétitif dans une économie où la valeur environnementale des actifs deviendra une valeur très convoitée.

« Nous entrons, en cette ère d'hyperinnovation, dans une logique où la valeur économique réside de plus en plus dans la valeur des actifs, valeur qui se comprend “en négatif” pour une entreprise qui, par exemple, fonctionnerait de façon non conforme à nos critères moraux. [...]

Lorsque nous changeons de modèle, nous avons besoin de créer des actifs, comme ceux qui permettent d'améliorer la gestion de l'eau, la qualité de l'air, la biodiversité, qui sont des éléments non monnayables, mais ont pourtant une réelle valeur économique. [...] La notion de valeur au sens strict est probablement dépassée. Nous sommes obligés d'intégrer d'autres valeurs que celle des flux, qui reste trop souvent en économie la valeur de référence.

Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025

Dans une économie toujours financiarisée, ultra-numérisée et immatérielle, fortement interdépendante, certaines régions du monde pourraient continuer de raisonner selon des logiques de valeurs très différentes des valeurs européennes, lesquelles pourraient être de plus en plus difficiles à défendre, tandis que le besoin de protection des populations serait croissant.

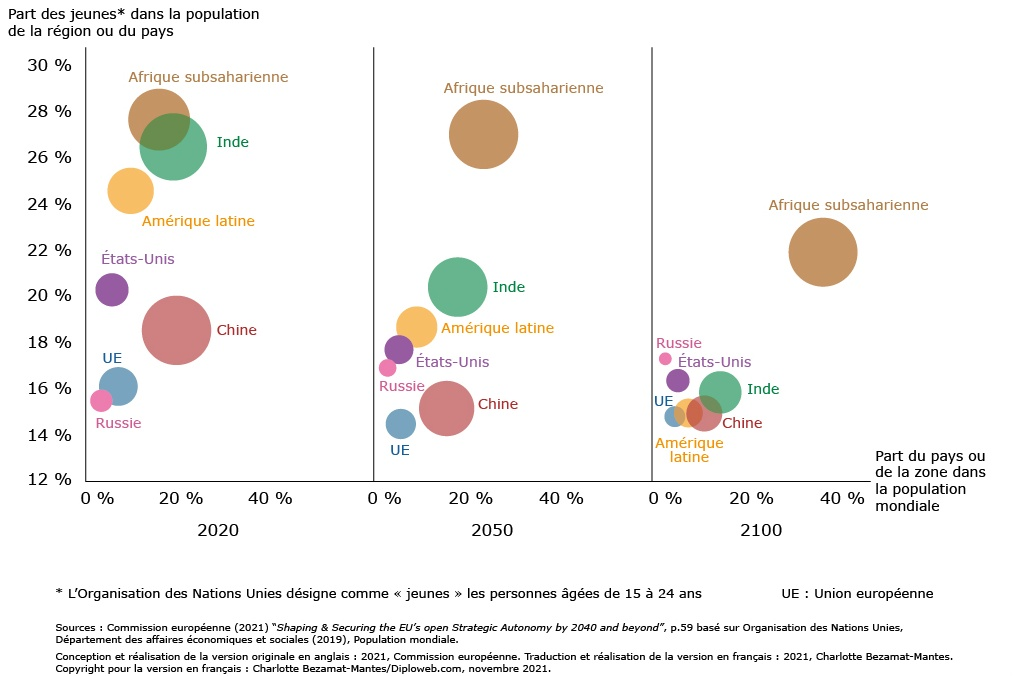

B. UN VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE MONDIAL QUI BOULEVERSE LA NOTION DE VALEUR ÉCONOMIQUE ET MET EN TENSION LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Les dernières projections démographiques de l'ONU14(*) indiquent que la population mondiale va poursuivre sa croissance pendant 50 à 60 ans, pour passer de 8,2 à 10,3 milliards d'habitants en 2080, avant d'entamer une baisse progressive au tournant du siècle. La population de l'Afrique subsaharienne devrait doubler d'ici 2050. L'Inde, qui compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, restera le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine.

Dans une centaine de pays, la population en âge de travailler (20-64 ans) va croître jusqu'en 2054, laissant entrevoir pour ceux-ci un « dividende démographique » sous réserve d'un investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures.

La part de quelques régions et pays dans la population mondiale et le poids des jeunes dans leur population en 2020, 2050 et 2100

Globalement cependant, en raison de l'espérance de vie croissante15(*) et de la baisse des niveaux de fécondité, la population mondiale vieillit. D'ores et déjà, un habitant sur quatre dans le monde réside dans un pays dont la démographie décline.

En 2018, pour la première fois dans l'histoire du monde, les personnes âgées de 65 ans ou plus étaient plus nombreuses que les enfants de moins de 5 ans. Dès les années 2030, les personnes âgées de plus de 80 ans seront plus nombreuses que les enfants de moins d'un an. En 2080, elles seront plus nombreuses que les moins de 18 ans.

Comme l'affirme Philippe Dessertine, « une population humaine de plus en plus âgée entraînera une évolution forte de la manière de penser le système économique et la valeur des différents actifs économiques ; cela a déjà commencé »16(*).

La proportion décroissante de la population en âge de travailler exercera une pression grandissante sur les systèmes de protection sociale (santé, retraite, dépendance) : le ratio de soutien potentiel, qui compare le nombre de personnes en âge de travailler à celui des plus de 65 ans, diminue dans le monde entier.

C. DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET HABITABILITÉ DU MONDE : LA PERSPECTIVE D'UNE INSOLVABILITÉ PLANÉTAIRE ?

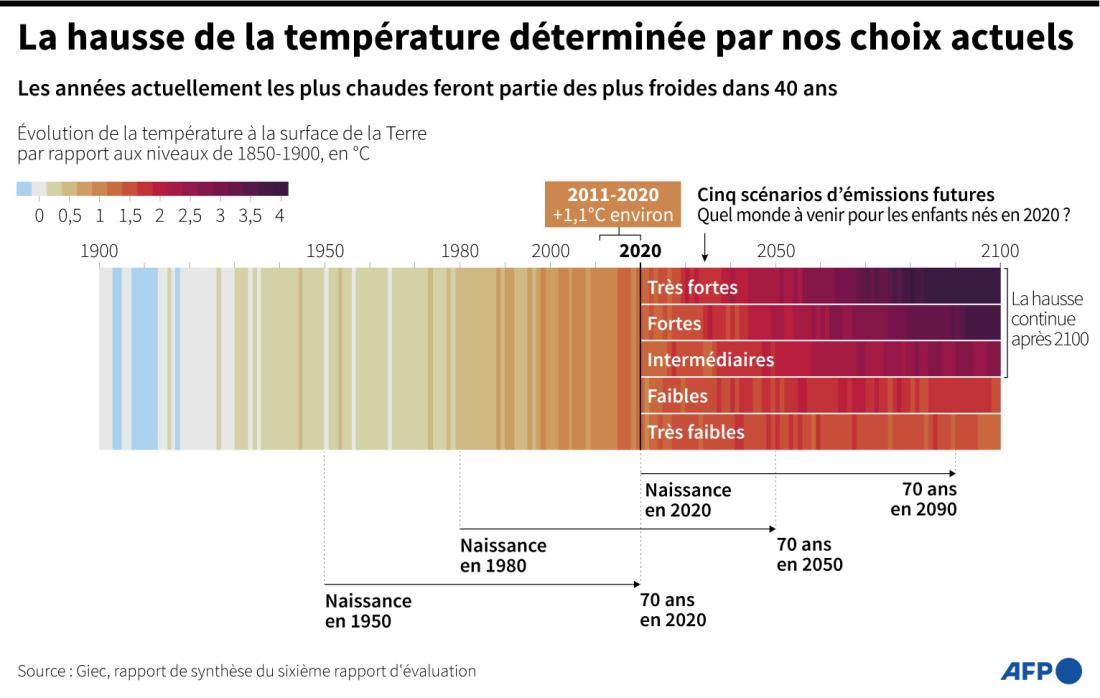

· L'exceptionnel d'aujourd'hui sera la norme de demain

Au cours de leur vie, les générations nées dans les années 2020 connaîtront sept fois plus d'épisodes de chaleur extrême, deux fois plus de sécheresses et d'incendies de forêt et trois fois plus d'inondations et d'années de mauvaises récoltes que les personnes nées en 1960.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) souligne ainsi que « les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici une génération »17(*).

Aucune partie du monde n'est épargnée par le dérèglement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes, en particulier le continent européen qui se réchauffe le plus rapidement, deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

En France métropolitaine, pour un scénario d'émissions intermédiaire correspondant globalement à la réalisation des engagements de réduction des émissions de GES des États, le réchauffement atteindrait + 3,8 °C en 2100 par rapport à la période 1900-1930, contre + 2,7 °C sur l'ensemble de la planète18(*).

· L'objectif de limiter la hausse à + 1,5 °C d'ici 2030 déjà hors d'atteinte

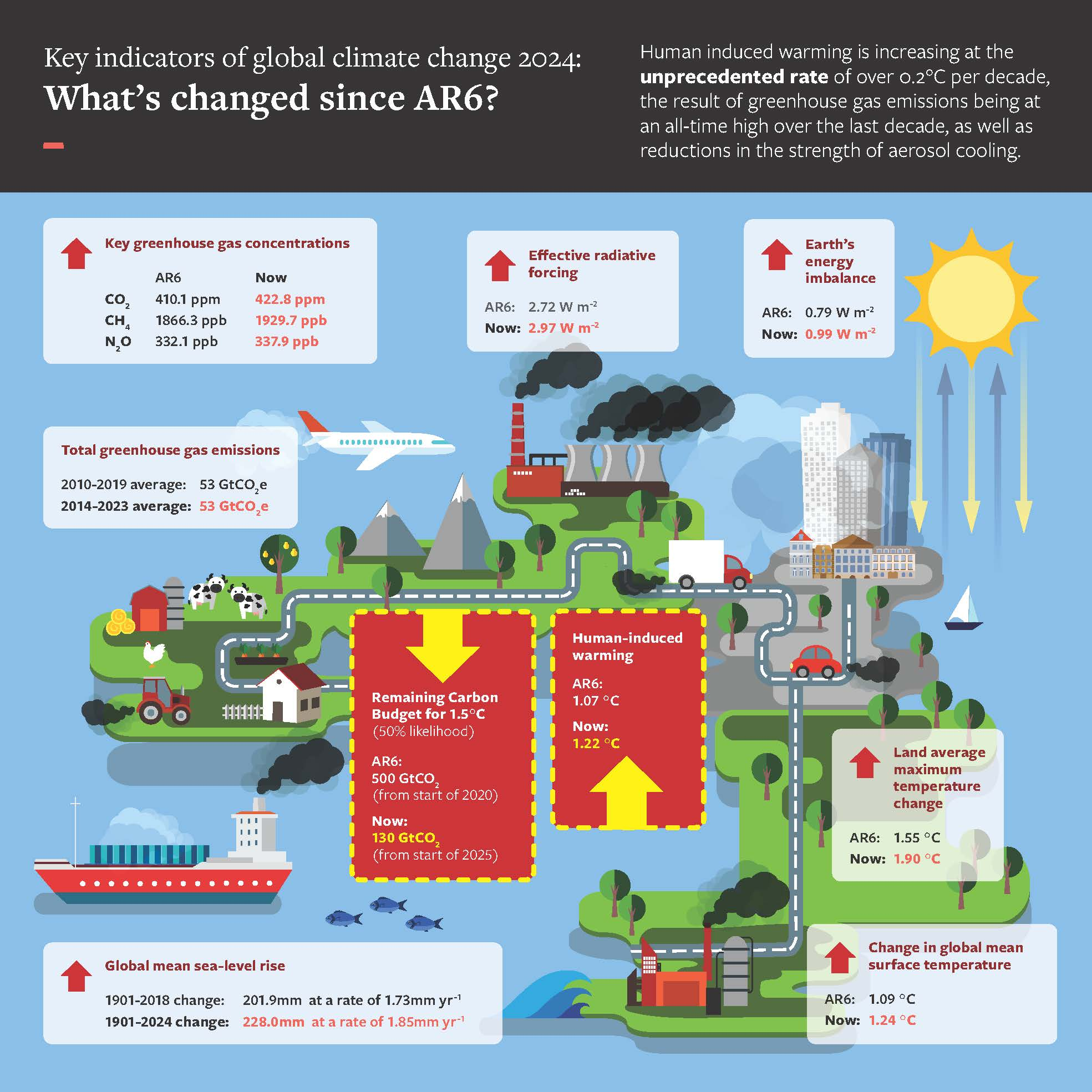

Dans une récente étude qui actualise les principaux indicateurs de suivi du climat à l'échelle mondiale, une équipe internationale de scientifiques souligne que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à + 1,5 °C par rapport à l'ère préindustrielle, tel que fixé par l'accord de Paris de 2015, est d'ores et déjà hors de portée, les perspectives tracées par le GIEC se réalisant plus rapidement que prévu19(*) : ce dernier estimait en 2023 que la hausse de la température moyenne mondiale aurait chaque année entre 30 % et 60 % de chance de dépasser 1,5 °C au début des années 2030.

En 2024, la hausse de la température moyenne mondiale a atteint + 1,52 °C par rapport à l'ère préindustrielle, dont 1,36 degrés attribuable aux activités humaines et le reste à la variabilité naturelle du climat. La décennie 2015-2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne de + 1,24 °C de réchauffement, dont 1,22 °C d'origine anthropique.

En raison de l'inertie de nos sociétés, les scientifiques concluent que la neutralité carbone ne pourra être atteinte d'ici la fin de la décennie.

Sans infléchissement du rythme d'émission, le budget carbone résiduel, entendu comme le total des émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour préserver les chances de maintenir le réchauffement sous les + 1,5 °C - soit 130 milliards de tonnes de CO2 - ne correspond qu'à trois années d'émissions à compter de 2025, voire moins en tenant compte des émissions de méthane qui continuent d'augmenter20(*).

Or dès 2023, les émissions de GES ont atteint le niveau record de 55 milliards de tonnes équivalent CO2, essentiellement du fait de la combustion des énergies fossiles et de la déforestation. La concentration de CO2 dans l'atmosphère était 50 % plus importante qu'à l'époque préindustrielle.

Cette évolution entraîne des phénomènes irréversibles, parmi lesquels la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ainsi que la hausse du niveau marin (+ 3,91 mm par an entre 2006 et 2024, soit deux fois plus que le rythme observé depuis 1901), que seule une réduction la plus rapide possible des émissions de GES pourrait limiter car « chaque dixième de degré compte ».

· Des chocs économiquement sous-valorisés

Dans ce contexte, le coût des sinistres climatiques est appelé à s'accroître, France Assureurs estimant qu'il est déjà quatre fois plus important qu'il y a trente ans.

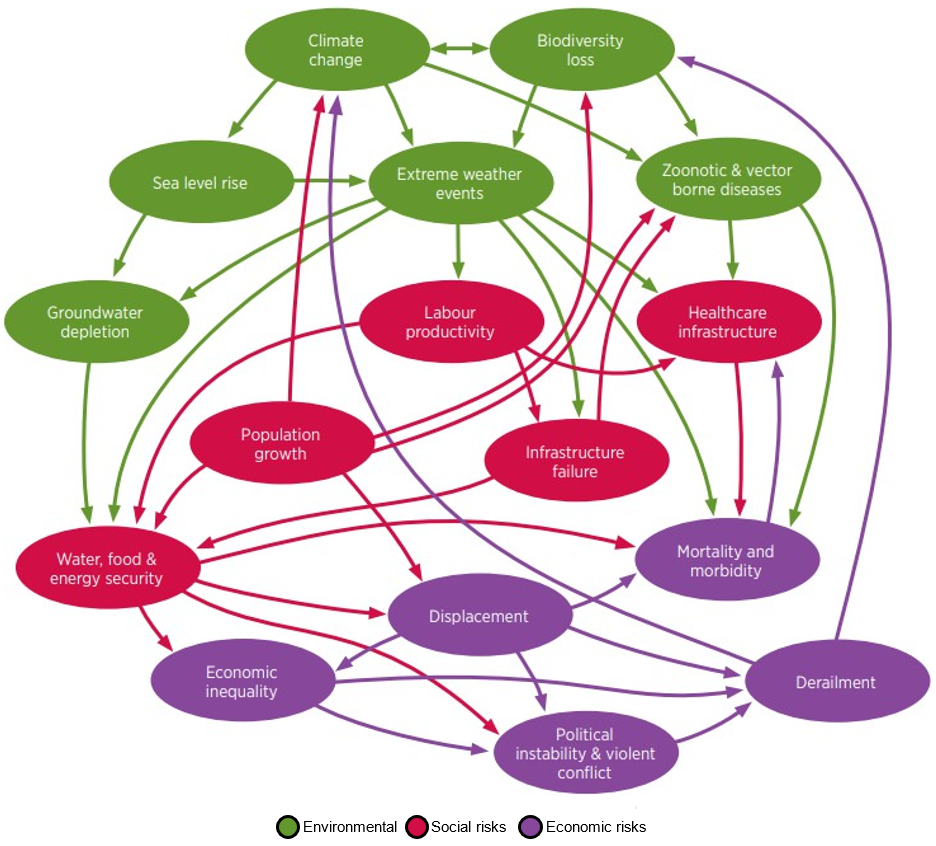

Dans un rapport publié par l'École britannique d'actuariat21(*) en collaboration avec l'Université d'Exeter sur les risques financiers liés au réchauffement climatique pour les entreprises et les organisations publiques, un risque ultime d'« insolvabilité planétaire » est identifié en l'absence d'intervention politique immédiate pour changer de cap.

Les auteurs de l'étude soulignent que les techniques habituelles de gestion des risques se concentrent en général sur des risques isolés, sous-estimant les risques en cascade. Or la dégradation des ressources naturelles telles que les forêts et les sols ou l'acidification et la pollution des océans ont un effet multiplicateur sur les conséquences du changement climatique.

« Si plusieurs points de bascule sont déclenchés, il pourrait exister un point de non-retour, après lequel il deviendrait impossible de stabiliser le climat. [...] Si rien n'est fait pour y remédier, les situations de mortalité de masse, les déplacements massifs de population, une forte contraction économique et les conflits deviendront plus probables. »

Rapport de l'École britannique d'actuariat en collaboration avec l'Université d'Exeter, janvier 2025

Au total, ils estiment que le PIB mondial pourrait perdre 50 % de sa valeur entre 2070 et 2090 en raison des divers chocs climatiques (sécheresses, inondations, incendies, effondrement des écosystèmes).

Cette perspective, liée à la profonde déstabilisation des fondements physiques et biologiques de nos économies, doit alerter sur le risque majeur de décroissance structurelle que nous courons désormais.

Sont ainsi pointées l'urgence de choisir un autre modèle de croissance, plus respectueux du monde vivant et de nos ressources, et la nécessité de faire évoluer nos indicateurs de référence, afin de privilégier des mesures allant dans le sens de la soutenabilité écologique, du bien-être humain et de la résilience des sociétés.

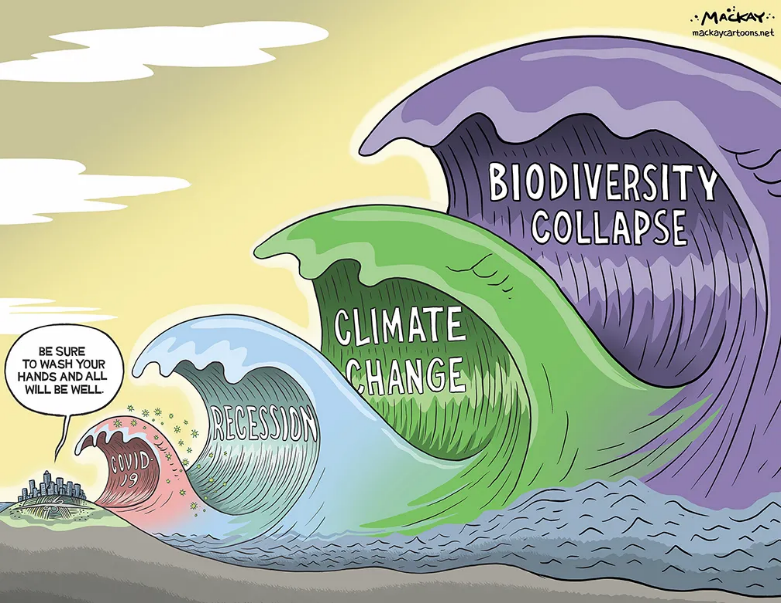

Une interdépendance des risques économiques, sociaux et environnementaux22(*)

D. EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITÉ : UNE REMISE EN CAUSE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DONT ON NE MESURE PAS TOUS LES EFFETS

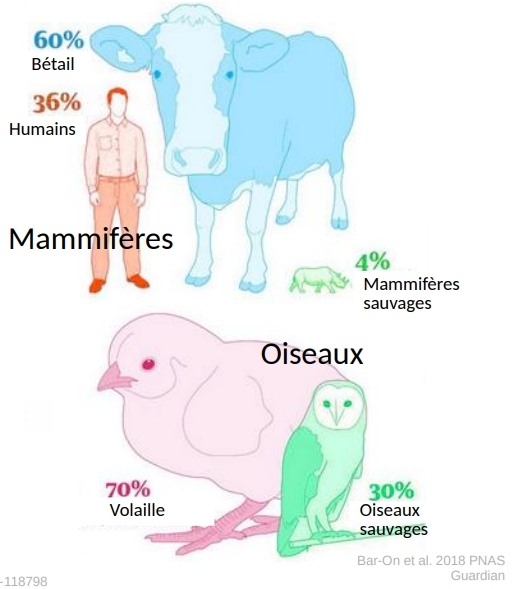

La surexploitation des ressources, la destruction des habitats, le changement climatique, la pollution de l'air, de l'eau et des sols et, dans une moindre mesure, l'introduction d'espèces envahissantes, sont des causes majeures d'érosion de la biodiversité23(*).

|

Au cours du temps, la masse des humains a été dépassée par celle du bétail utilisé pour l'alimentation humaine, laquelle a également dépassé la masse des mammifères sauvages, réduite à peau de chagrin en étant divisée par 6 en 100 000 ans. L'agriculture et l'élevage ont appauvri la diversité des plantes et des animaux : 9 plantes parmi les 6000 espèces cultivées représentent aujourd'hui deux tiers de la production végétale ; 14 espèces d'oiseaux et de mammifères fournissent plus de 90 % de l'alimentation carnée. La biomasse des insectes a quant à elle diminué de 75 % en 27 ans tandis que 30 % des arbres sont menacés d'extinction. L'indice planète vivante (IPV) montre une baisse moyenne de la taille des populations de vertébrés (en nombre d'espèces et d'individus), les plus touchées étant les espèces « spécialistes », qui ne peuvent survivre que dans des conditions environnementales et d'alimentation très précises. |

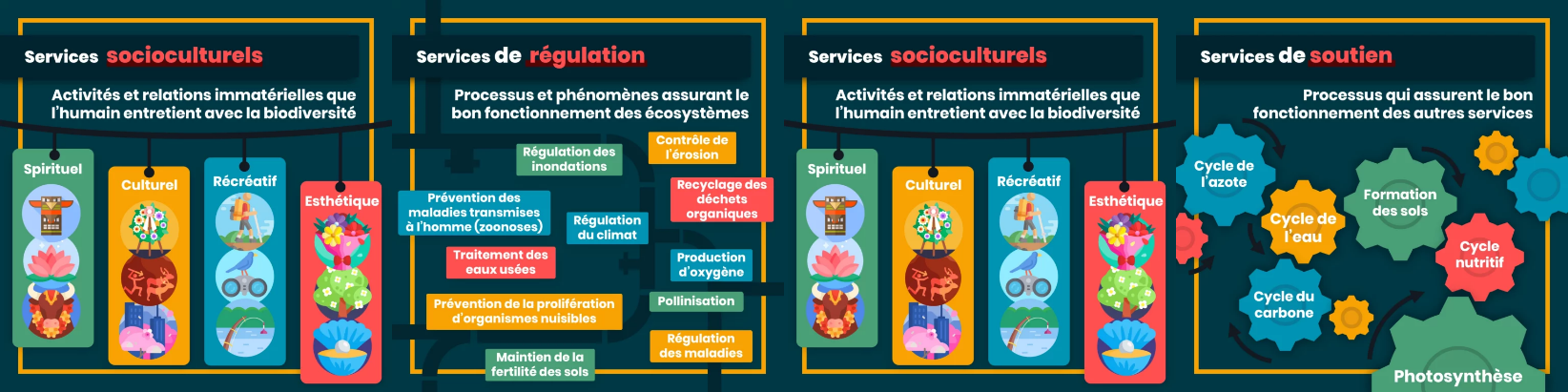

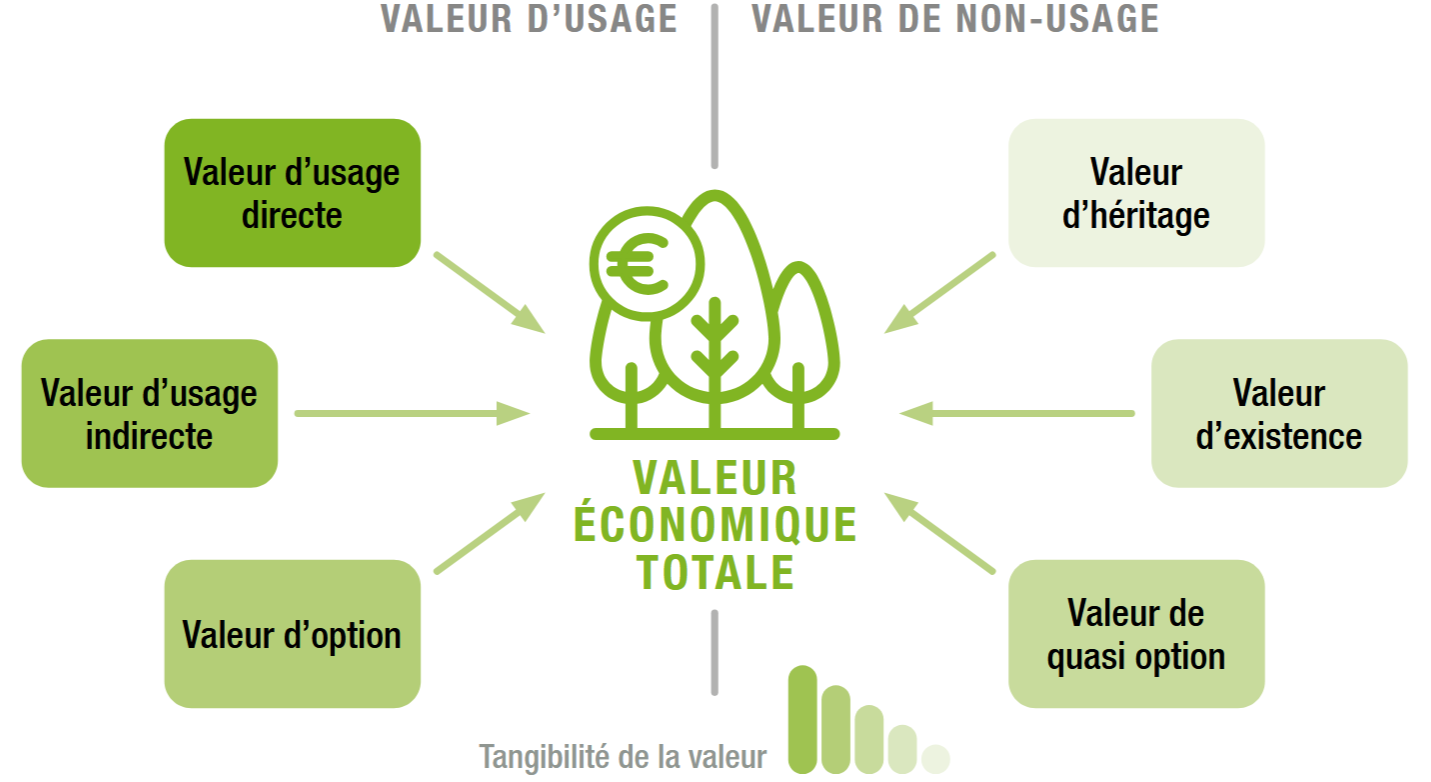

Or la variété des formes de vie sur la Terre est pour l'humanité une condition existentielle. Et nous ne mesurons pas toute la valeur des services écosystémiques apportés par la biodiversité aux êtres-humains et à la planète, indépendamment des qualités intrinsèques de la nature et du devoir moral qui nous conduit à ne pas vouloir la détruire.

Si l'on s'en tient à la valeur instrumentale des écosystèmes, ceux-ci sont une condition essentielle du bon fonctionnement de l'économie24(*).

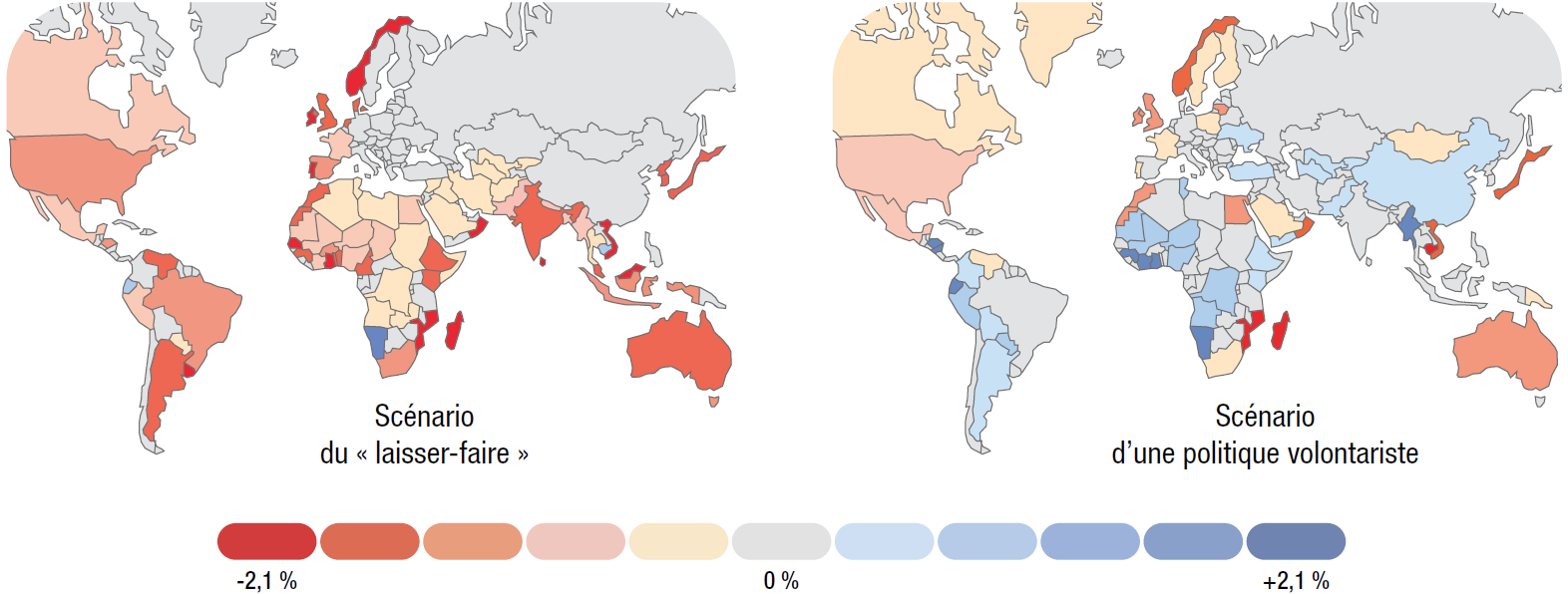

L'impact du recul de la biodiversité sur

l'économie

en % du PIB, à l'horizon de

2050

Source : Adapté de Roxburgh et al. (2020)

Selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), plus de 40 % des titres détenus par les institutions financières françaises sont émis par des entreprises qui seraient fortement ou très fortement dépendantes d'au moins un service écosystémique25(*). Or la comptabilité traditionnelle ne considère pas les pressions exercées sur l'environnement et les risques qui en découlent pour les sociétés.

Plus globalement, de fortes incertitudes rendent difficiles les tentatives de valorisation des écosystèmes :

- l'ensemble des bienfaits que peut apporter la nature ne sont pas encore connus ; les recherches sur le vivant conduisent régulièrement à envisager de nouvelles applications potentielles dans un contexte où il reste encore de très nombreuses espèces à découvrir ;

- on ne connaît pas encore toutes les conséquences d'une diversité amoindrie. Des interdépendances complexes et des interactions constantes existent entre les humains et les autres êtres-vivants, comme l'a révélé avec force la crise généralisée du covid-19 et le laisse entrevoir la progression des zoonoses. Les scientifiques ignorent s'il existe un seuil de perte de biodiversité à ne pas dépasser.

Les dynamiques écosystémiques entraînent « des non-linéarités, des phénomènes complexes, des propriétés émergentes, des phénomènes d'emballement qu'on peut avoir du mal à prédire, en particulier parce que les évolutions actuelles des écosystèmes sortent du périmètre d'échantillonnage, de ce que nous connaissons et avec lequel nous calibrons nos modèles. [...] On doit gérer un processus très peu connu, très complexe avec de nombreuses propriétés émergentes peu anticipables, et qui met en jeu deux types de valeur, instrumentale et non instrumentale ».

Lauriane Mouysset, audition par la délégation à la prospective, 27 mai 2025

Les chercheurs insistent néanmoins sur les effets boule de neige qui peuvent entraîner une cascade de disparitions d'espèces. À titre d'exemple, selon le Réseau Action Climat et l'Ademe, avec un réchauffement de + 2 °C en 2050, 99 % des coraux auront disparu dans les Antilles françaises. Cet effondrement des écosystèmes qui concentrent 25 % de la faune marine rompra la chaîne alimentaire26(*).

En tout état de cause, comme l'indique la chercheuse Virginie Courtier-Orgogozo, cette situation « nous entraîne dans une trajectoire qui altèrera profondément et durablement les conditions de vie des générations futures ».

II. LA QUADRATURE DU CERCLE : UNE CROISSANCE DURABLEMENT FAIBLE, DES DETTES INSOUTENABLES ET DES BESOINS DE FINANCEMENT MASSIFS

Transition écologique, investissements massifs dans les infrastructures essentielles, adaptation des dispositifs de protection sociale et de sécurité : au moment même où les exigences de financement s'accroissent partout dans le monde et singulièrement en Europe, apparaissent, avec le XXIe siècle, un ralentissement structurel de la croissance et un niveau d'endettement sans précédent.

Selon les études disponibles, la transition énergétique nécessitera chaque année 3 voire 4 points de PIB d'investissements supplémentaires, soit 4 000 à 5 000 milliards de dollars par an pendant 25 ans au niveau mondial, sans tenir compte des éventuelles dépenses publiques pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages afin d'amortir notamment la hausse des prix de l'énergie27(*).

Or comment financer collectivement des transformations systémiques de long terme avec les instruments d'une économie conçue pour une croissance rapide, d'une époque désormais révolue ?

Au cours du temps, le décalage entre besoins croissants et marges de manoeuvre plus réduites a conféré à la dette un rôle central.

Pour Emmanuel Constantin, celle-ci est devenue « le carburant de la gigantesque machinerie financière et assurantielle qui permet de pousser plus loin les optimisations, de compenser les déséquilibres des uns avec ceux des autres », entre générations, entre actifs et retraités, entre territoires excédentaires et déficitaires, entre ménages vivant à crédit et ménages détenteurs de capitaux en quête de rendement.

Elle est ainsi devenue extraordinairement ambivalente au regard de la valeur que nous accordons à la résilience car tout à la fois nécessaire et source de profonde vulnérabilité.

« La dette est devenue une valeur économique centrale, addictive, en ascension constante et acceptée à des niveaux inouïs. Mais elle insère les acteurs dans un jeu d'interdépendances et de fragilités réciproques qui peut les priver des moyens de leurs ambitions. Quelle sera la valeur de la dette d'ici 2050, alors que le besoin de résilience pourrait la rendre moins attractive, mais le coût de la résilience la rendre bien plus nécessaire ? »

Emmanuel Constantin, audition par la délégation à la prospective, 8 avril 2025

La dette est ainsi devenue tout à la fois le symptôme de nos contradictions et un levier pour y répondre : symptôme, car elle traduit l'incapacité à arbitrer entre, d'une part, l'urgence et la soutenabilité du court terme, d'autre part, les investissements structurels nécessaires à la préservation du long terme, mais aussi levier, car elle semble permettre de différer l'effort financier nécessaire au changement systémique.

La dette cristallise ainsi la tension fondamentale entre le présent et l'avenir, entre ce que nous voulons préserver - nos modes de vie, nos infrastructures, nos protections sociales, les conditions de vie des générations futures - et ce que nous acceptons de sacrifier pour garantir la pérennité du monde dans lequel évoluent nos sociétés.

TROISIÈME

PARTIE

DE NOUVEAUX OUTILS ET DE MULTIPLES INSPIRATIONS POUR REVISITER NOS

SCHÉMAS DE PENSÉE ET NOS FAÇONS D'AGIR

I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ

« Il y a des choses qui peuvent être mesurées. Il y a des choses qui valent d'être mesurées. Mais ce que nous pouvons mesurer n'est pas toujours ce qui vaut d'être mesuré [...]. Les choses que nous mesurons peuvent nous éloigner des choses dont nous voulons vraiment prendre soin. Et la mesure nous apporte souvent une connaissance altérée, une connaissance qui semble solide, mais demeure plutôt décevante28(*). »

Jerry Z. Muller, La tyrannie des métriques, 2018

· Des indicateurs macroéconomiques qui ne reflètent pas l'état de santé du monde

Dès l'origine, Simon Kuznets avait indiqué que le PIB était une simple convention et qu'il ne devait en aucun cas être considéré comme un indicateur du bien-être.

Avec le temps, l'absence de lien mécanique entre bien-être et croissance économique n'a pourtant pas évité l'utilisation du PIB comme indicateur principal de la prospérité.

Construit pour mesurer la croissance de la production de richesses marchandes, le PIB est censé, lorsqu'il augmente, entraîner une hausse du taux d'emploi et des revenus, et par conséquent une amélioration des conditions de vie et de la santé. Si une corrélation existe entre ces grandeurs, le PIB ne donne qu'une image très restrictive de la richesse :

- centré sur les flux, il ne tient pas compte du capital, des inégalités de revenus, de la répartition des richesses produites et du bien-être, qui influent sur la bonne santé d'une nation ;

- il compte pour nulles de nombreuses activités au coeur de la vie sociale comme le travail bénévole ou domestique ;

- il considère à l'inverse comme utiles toutes les productions, y compris celles qui n'apportent pas de bénéfices à la société, qui lui sont nuisibles, ou qui empêcheront de générer de la valeur à long terme pour les générations futures.

En particulier, le PIB « invisibilise » les coûts du développement économique liés aux dommages écologiques et ne donne pas d'indications sur l'évolution des patrimoines critiques tels que la nature ou la santé.

Il ignore le coût implicite du préjudice climatique, lequel se traduit non seulement dans la productivité, l'emploi, la valeur d'actifs tels que les rendements agricoles, mais aussi dans les efforts de décarbonation et les politiques de restriction des émissions.

« On considère toute activité rémunérée comme une valeur ajoutée, génératrice de bien-être, alors que l'investissement dans l'industrie antipollution n'augmente en rien le bien-être, au mieux il permet de le conserver. Sans doute arrive-t-il parfois que l'accroissement de valeur à déduire soit supérieur à l'accroissement de valeur ajoutée. »

Jacques Ellul, Le Bluff technologique, 1998

Malgré ces limites, cet outil de mesure a acquis une place si centrale qu'il détermine toute une série d'indicateurs dérivés fondant l'action publique, y compris au sein de l'Union européenne avec les critères budgétaires de convergence, définis en pourcentage du PIB.

Dès 2009, la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social soulignait qu'en raison d'un emploi excessif ou inadapté du PIB, « ceux qui s'efforcent de guider nos économies et nos sociétés sont dans la même situation que celle de pilotes qui chercheraient à maintenir un cap sans avoir de boussole fiable »29(*). Dans ces conditions, la question n'est plus de savoir si le PIB doit rester la métrique de référence mais davantage de comprendre pourquoi il l'est toujours.

Pourquoi le PIB est-il toujours la métrique de référence pour évaluer le progrès ?

Le constat de France Stratégie en 2015, selon lequel « malgré les nombreuses initiatives tant locales qu'internationales, une approche différente de la mesure du progrès de notre société ne s'est pas encore imposée ni en France ni dans d'autres pays »30(*), est toujours valable.

· La recherche d'indicateurs alternatifs au PIB ou complémentaires de celui-ci dès les années 1970

Diverses démarches ont été entreprises dès les années 1970 pour tirer les conséquences des limites du PIB en tant qu'indicateur de progrès31(*). Deux principales approches ont été explorées : la définition d'un indicateur synthétique ou l'utilisation d'un éventail d'indicateurs.

L'indicateur synthétique entend résumer en un chiffre la qualité de la croissance d'un pays en l'enrichissant des dimensions sociales et environnementales, à l'instar de l'indicateur du bonheur national brut développé par le Bhoutan en 1972.

Dans le même esprit, le rapport Bruntland de 198732(*), en popularisant le concept de développement durable, a lui aussi mis en lumière la nécessité d'une vision plus holistique du progrès humain, qui inclut des critères environnementaux, sociaux et de durabilité.

Cet appel à des indicateurs alternatifs a notamment conduit au développement en 1990 de l'Indice de Développement Humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), indice aujourd'hui couramment utilisé pour mesurer le bien-être au-delà du seul PIB. Il agrège des données liées au revenu par habitant, à l'espérance de vie à la naissance et au niveau d'éducation.

Bien qu'ayant évolué avec le temps, l'IDH est toutefois critiqué pour ne pas prendre en compte certains aspects cruciaux du développement, notamment son impact environnemental, ou encore le bien-être subjectif et les inégalités au sein des pays.

La faiblesse de l'approche par un indicateur synthétique unique tient en effet à la difficulté de pondérer les différents objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans un seul chiffre : comment par exemple tenir compte simultanément d'une hausse des revenus de la population et d'une dégradation des conditions environnementales ?

· Une réflexion foisonnante au début des années 2000

L'intérêt pour les indicateurs complémentaires au PIB s'est renforcé au début des années 2000, avec en particulier le Forum mondial organisé par l'OCDE à Istanbul en 2007 (« Comment mesurer et favoriser le progrès des sociétés ? »), la conférence de la Commission européenne « Beyond GPD » la même année ou encore les travaux précités de la commission « Stiglitz-Sen-Fitoussi » en 2009. La démarche alors privilégiée est celle de l'élargissement des critères à prendre en compte pour mesurer le progrès et de la promotion de tableaux d'indicateurs.

Dans le prolongement de ces réflexions, plusieurs instances ont adopté des indicateurs alternatifs au PIB et de nombreux pays ou régions publient aujourd'hui des indicateurs pluriels, en particulier l'OCDE depuis 2011 avec le « better life index » - indice personnalisable à travers une pondération des dimensions du bien-être jugées les plus importantes - et l'Union européenne depuis 2013 avec le « tableau de bord du bien-être de l'UE »33(*).

En France, le rapport de la commission « Attali » de 2013, Pour une économie positive, plaidait quant à lui pour le remplacement du PIB par deux nouveaux indicateurs : d'une part, un indicateur de bien-être global, qui intégrerait non seulement la performance économique, mais aussi la santé, l'éducation, les inégalités, l'environnement et le bien-être subjectif pour refléter plus fidèlement la qualité de vie réelle des citoyens, d'autre part, un indicateur de dette intergénérationnelle, qui mesurerait ce que la société lègue aux générations futures, en combinant dette publique, dette écologique (pollution, climat) et dette sociale (manque d'investissement dans la santé ou l'éducation).

Bien qu'intéressante, cette proposition n'a pas trouvé d'application concrète.

La mise en place d'un tableau de bord fondé sur une série d'indicateurs thématiques, tel qu'appelé de leurs voeux par France Stratégie et le CESE en 2015, a davantage retenu l'attention. France Stratégie identifiait en particulier la nécessité de « faire progresser la conscience collective de l'impératif environnemental ». Cette proposition donnait la priorité aux aspects économiques, pondérés par une approche sociale et environnementale.

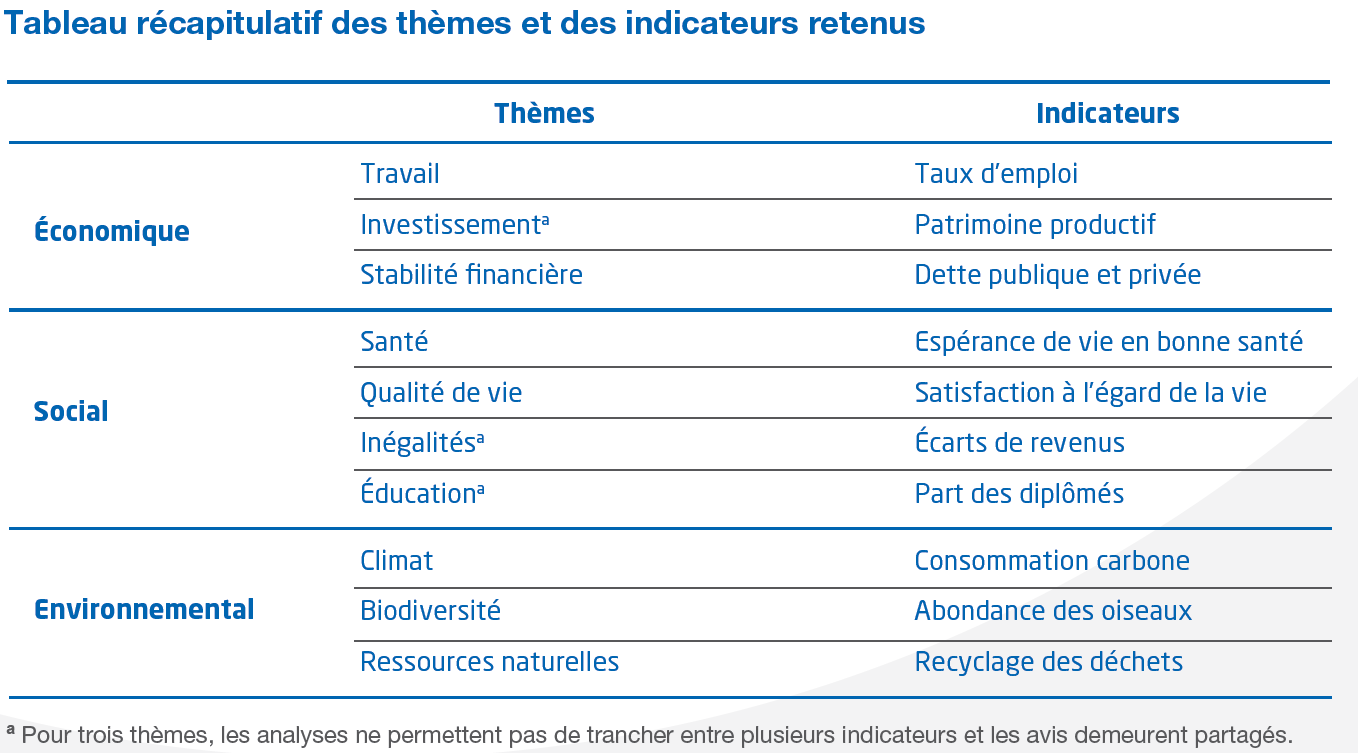

La proposition de France Stratégie en

2015

Tableau récapitulatif des thèmes et des

indicateurs retenus

Source : France Stratégie

· Une réflexion qui n'a toujours pas abouti

Inspirée des recommandations de France Stratégie, la loi dite « Eva Sas » de 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport comportant des données susceptibles de l'éclairer sur l'état de la société française à partir d'indicateurs de richesse pluridimensionnels34(*).

En dépit de ces évolutions, ces indicateurs n'ont pas pris la place escomptée pour enrichir l'information des parlementaires et plus largement des citoyens, ni a fortiori comme outils de pilotage des politiques publiques.

Malgré une réflexion foisonnante et les nombreuses initiatives pour proposer des approches alternatives, le PIB reste ainsi l'indicateur central des politiques économiques en France et dans le monde, même s'il est de plus en plus complété par d'autres données.

Les économistes eux-mêmes restent divisés sur le futur du PIB. Certains saluent son intérêt et le fait qu'il permet de bénéficier d'une profondeur historique, tout en soulignant qu'il faut le compléter pour avoir une approche « multicritères » en intégrant la valeur environnementale. D'autres considèrent que la solution ne réside pas dans une modification du PIB, mais dans la mise au point d'un indicateur synthétique de notre empreinte environnementale que l'on pourrait commenter tous les trimestres comme le PIB35(*).

« C'est peut-être ce paradoxe entre le trop-plein d'indicateurs et la dilution des valeurs qui explique que la réflexion sur les nouveaux indicateurs, foisonnante au milieu des années 2000, n'a pas vraiment abouti dans les années 2010. »

Emmanuel Constantin, audition par la délégation à la prospective, 2025

La réflexion sur les limites du PIB se poursuit, en particulier sous l'égide de l'ONU avec le lancement en mai 2025 des travaux du groupe d'experts de haut niveau de l'initiative « Beyond GPD » : dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et le Pacte pour l'Avenir, il s'agit toujours de concevoir un cadre conceptuel et un tableau de bord d'indicateurs qui reflètent mieux le bien-être humain, la durabilité environnementale et la cohésion sociale, en complément du PIB.

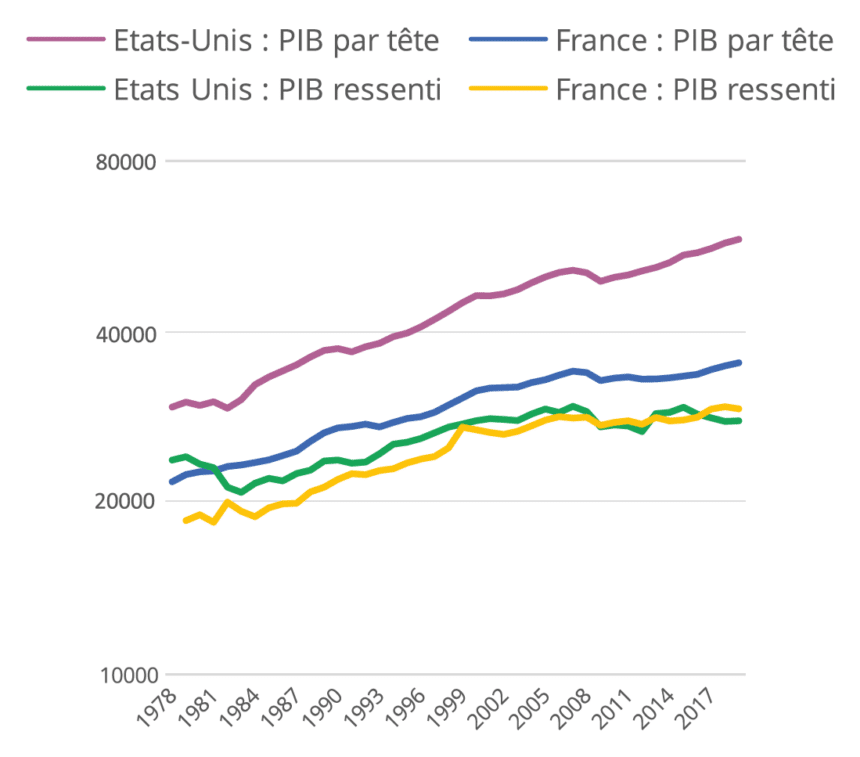

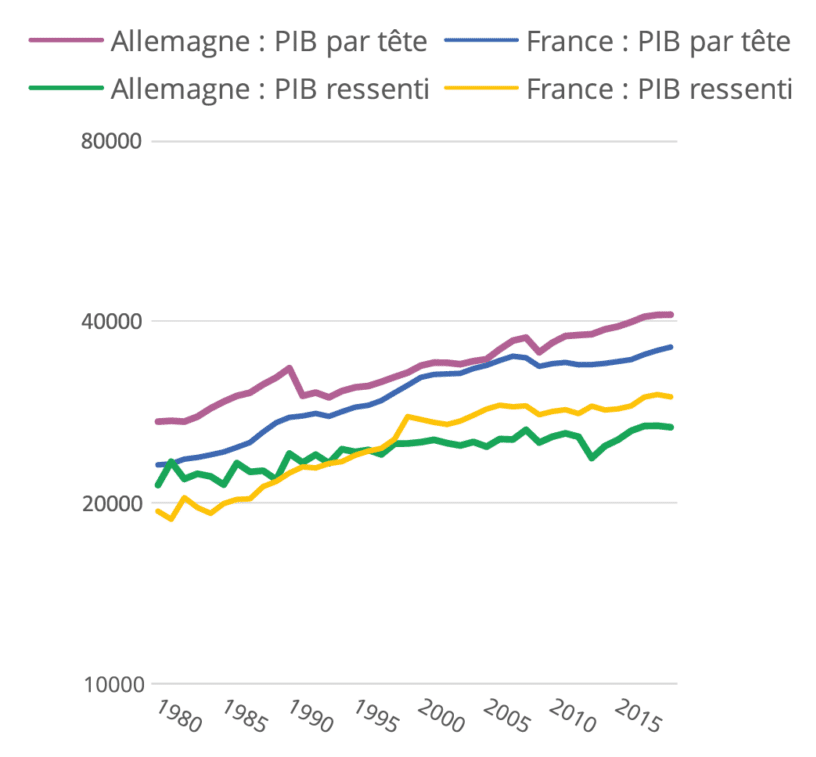

· PIB usuel versus PIB ressenti, reflet du divorce entre croissance et bien-être

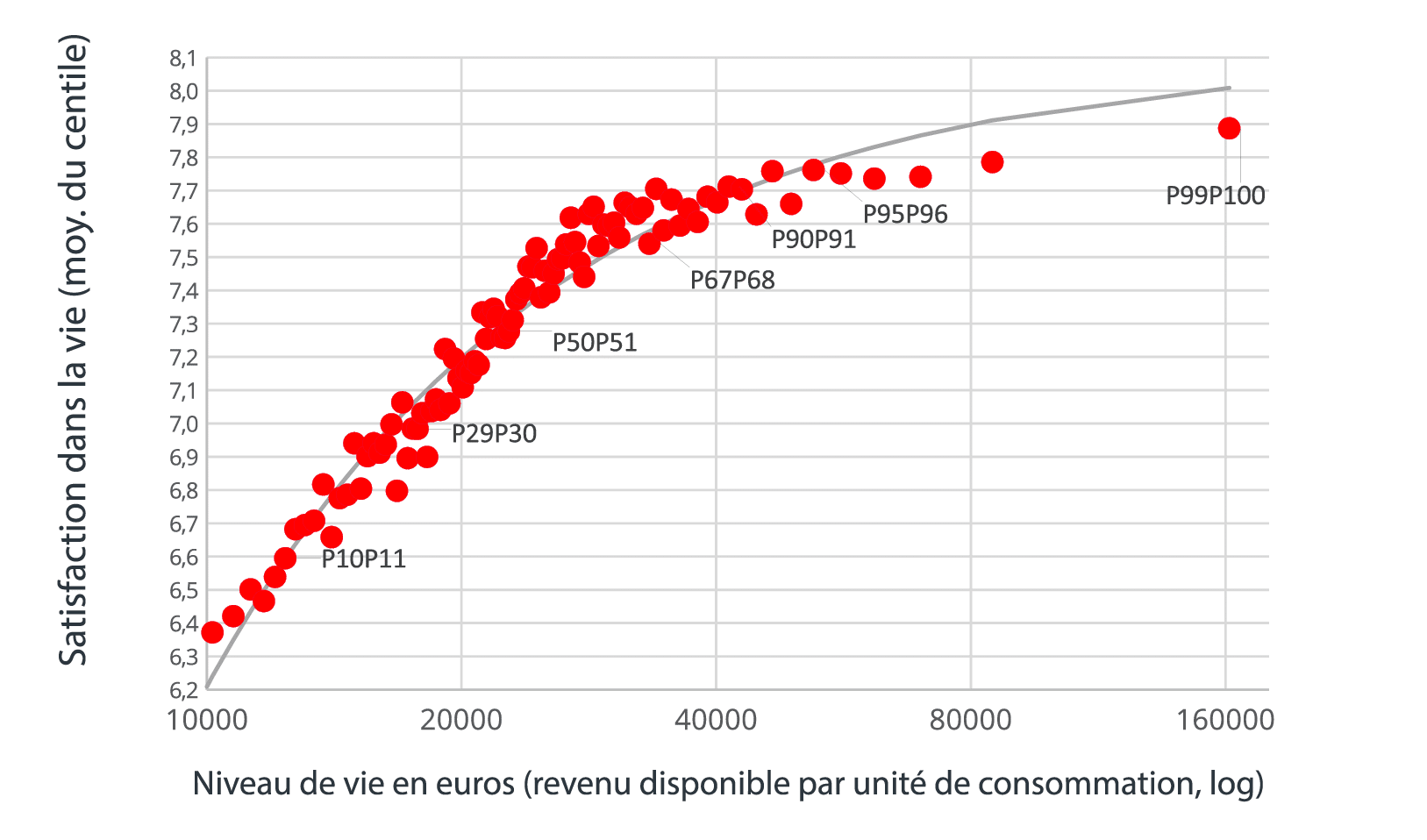

Rejoignant les analyses déjà anciennes de l'économiste Richard Easterlin36(*), l'enquête « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages » (SRCV) de l'Insee confirme pourtant la théorie de l'« utilité marginale du revenu décroissante » : la hausse de la satisfaction apportée par une élévation du niveau de revenu s'atténue à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des revenus.

Pour tenir compte de cette décorrélation entre le PIB par habitant et le « ressenti » des ménages, un indicateur de bien-être monétaire appelé « PIB ressenti » a été exploré par l'Insee37(*).

Il mesure, en équivalent monétaire, la moyenne nationale de la contribution des revenus à la satisfaction dans la vie.

Cet indicateur montre qu'une croissance du PIB ne reflète pas nécessairement une amélioration des conditions de vie ressenties par les citoyens, la répartition des fruits de la croissance pouvant être inégale ou les modifications apportées à la vie de chacun très variables en fonction des situations de départ.

Les résultats obtenus non seulement redistribuent les hiérarchies économiques internationales, traditionnellement fondées sur une comparaison des PIB, mais aussi plaident pour des approches « multidimensionnelles » des mesures des niveaux de vie.

Satisfaction dans la vie par centile de niveau de

vie

(France, moyenne 2010-2019)

Lecture : La satisfaction dans la vie progresse de 1.0 lorsque le revenu double de 10 000 à 20 000 € par unité de consommation ; l'augmentation n'est plus que de + 0,5 lorsque le revenu double à nouveau de 20 000 à 40 000 € ; et de + 0,1 lorsque le revenu est porté de 40 000 € à 80 000 €.

Source : Germain, 2023

|

PIB par tête et PIB ressenti depuis les

années 1980 |

|

|

Jean-Marc Germain (Insee) montre qu'entre 1978 et 2020, le PIB ressenti a stagné aux États-Unis pendant que le PIB triplait. Mesuré en PIB par habitant, l'écart s'est creusé entre les États-Unis et l'Europe mais il s'est resserré en termes de PIB ressenti, certains pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande ou la France passant même devant les États-Unis. L'enquête montre en outre qu'en termes de bien-être monétaire, les ralentissements économiques ont duré beaucoup plus longtemps que ce que pourraient laisser croire les évolutions mesurées par le PIB. |

|

L'indicateur du PIB ressenti se concentre sur les aspects monétaires du bien-être. L'Insee indique qu'à l'avenir, ce cadre conceptuel pourrait être élargi aux dimensions non monétaires de la qualité de vie, incluant l'âge ou la santé. Cela pose néanmoins « la question de la disponibilité des données sur une profondeur historique et un éventail de pays suffisamment large ».

En 2013, l'ONU a ainsi souligné l'intérêt de « l'adoption d'un cadre de normes internationales pour l'établissement des comptes nationaux beaucoup plus large que l'actuel, intégrant des informations plus détaillées en matière de santé, d'éducation, de loisirs et de distribution des revenus »38(*).

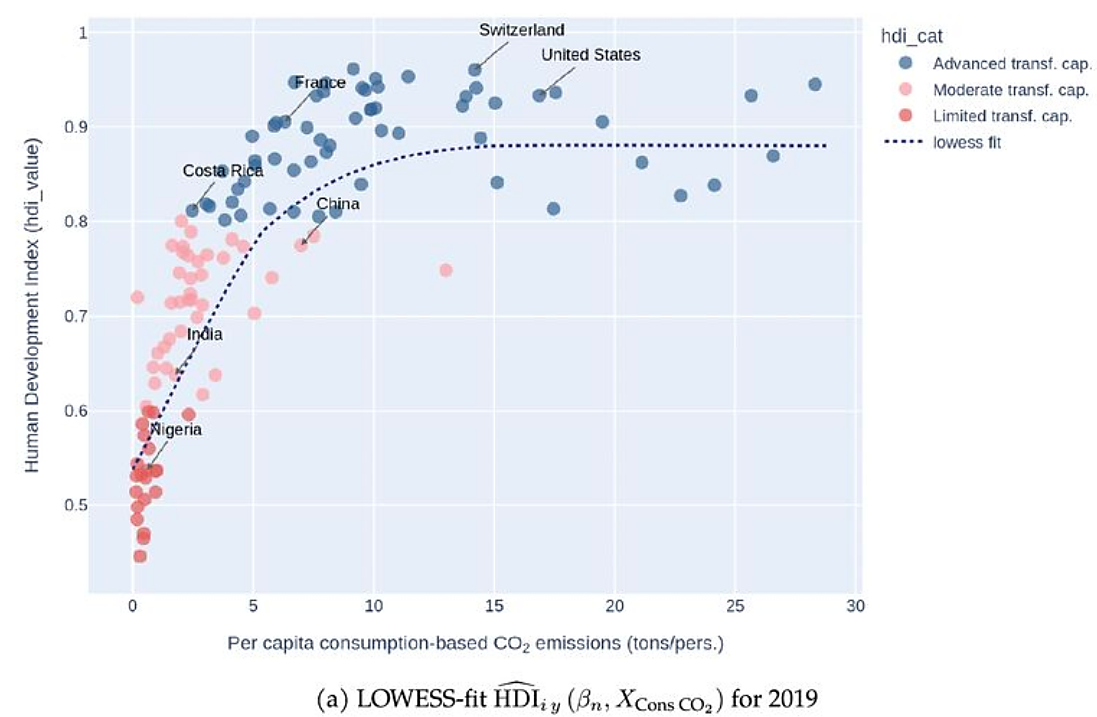

· Émissions de CO2, indice de développement humain et bien-être à l'échelle internationale

Selon une logique proche appliquée à l'échelle internationale, une récente étude analyse la corrélation entre les émissions de CO2 par habitant et l'indice de développement humain (IDH)39(*).

La modélisation se traduit par une courbe dite « de Champagne » montrant que, passé un certain seuil de développement économique, la croissance des émissions de gaz à effet de serre n'est plus corrélée à une amélioration du bien-être de la population.

Sur cette base, les auteurs proposent une nouvelle classification des pays en fonction de leur capacité de transition (faible, modérée ou élevée).

Les pays ayant un IDH faible (inférieur à 0,6) affichent des émissions de CO2 par habitant relativement uniformes, tandis que ceux ayant un IDH plus élevé (supérieur à 0,8) présentent des variations beaucoup plus importantes.

Des mesures d'économie et d'efficacité énergétiques pouvant être mises en oeuvre sans réduire le bien-être individuel dans les pays figurant parmi le groupe à IDH plus élevé, l'étude plaide pour une approche différenciée de la politique climatique au niveau international.

Cette approche pourrait contribuer à atténuer l'opposition entre développement et baisse des émissions et celle entre pays dits « du Sud » et ceux dits « du Nord ».

II. D'AUTRES VOIES EXPLORATOIRES PLAÇANT LA RÉSILIENCE ET LA SANTÉ DU VIVANT AU CENTRE DE LA VALEUR « ÉCONOMIE »

« Nous devons donc changer de modèle économique, [c'est-à-dire] entrer dans un modèle universel et local. Ce modèle doit être universel en ce qu'il doit pouvoir être proposé à l'ensemble des pays, en particulier les plus pauvres, tout en s'appliquant, bien sûr, à nos pays riches. [...] Nous devons trouver des moteurs de croissance nouvelle. [...] L'indicateur, simple mais incontournable, doit être l'augmentation de l'espérance de vie pour toute la population mondiale, en particulier dans les pays pauvres. C'est un critère précis. »

Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025

· Des modèles économiques alternatifs valorisant autre chose que le PIB

Ces dernières décennies ont vu l'essor d'une pluralité de courants de pensée économique et de visions alternatifs, portés parfois par des économistes plus hétérodoxes ou s'inscrivant dans le cadre du mouvement « Rethinking Economics »40(*).

Ils invitent à repenser la notion même de croissance pour privilégier la qualité de vie plutôt que l'expansion matérielle, sans nier les changements institutionnels, culturels et démocratiques nécessaires pour accompagner cette transformation.

Dans sa série de rapports intitulés « Narratives for Change », l'Agence européenne pour l'environnement propose une classification de ces alternatives pour accompagner la transition vers des modes de vie plus durables.

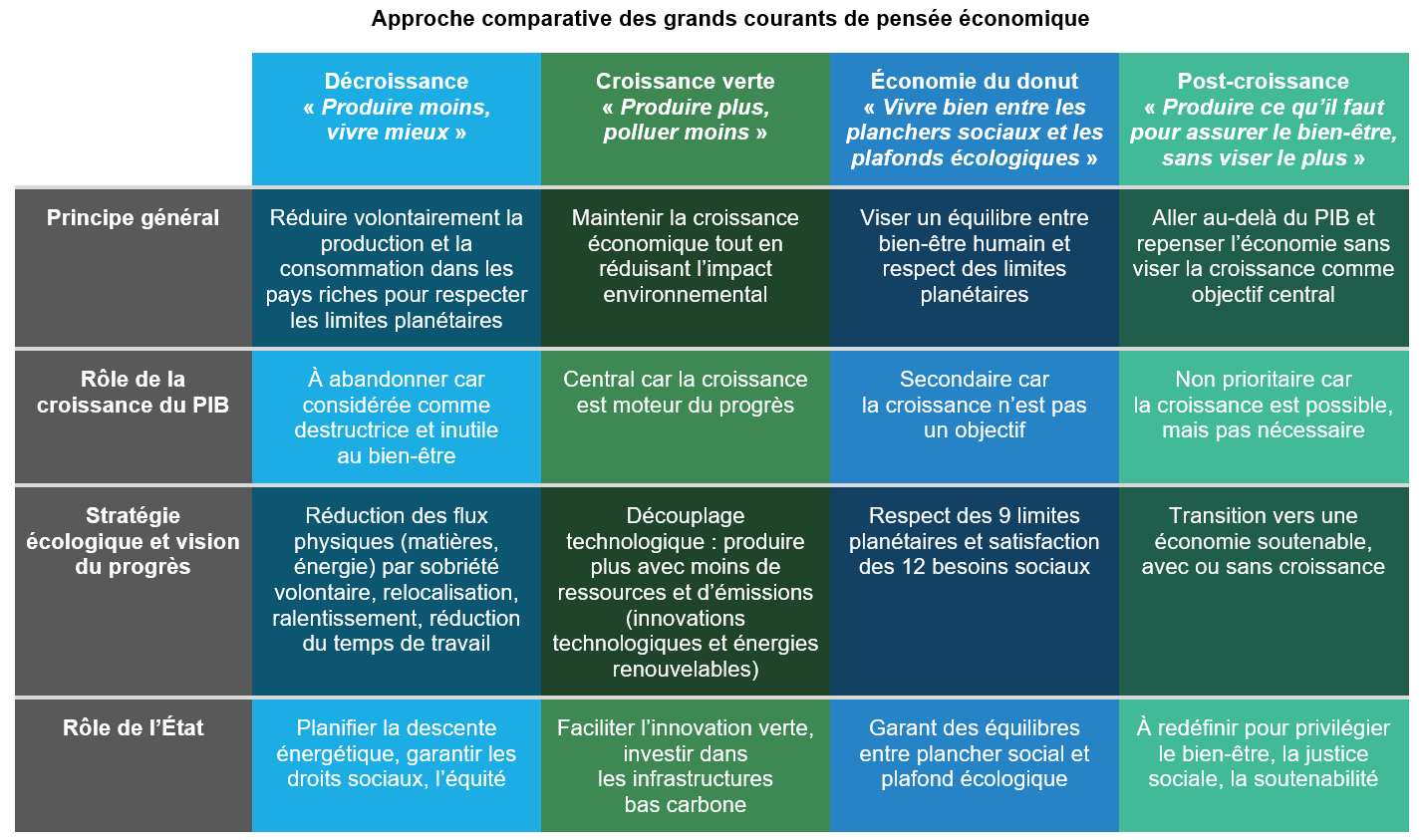

Grands courants de pensée alternatifs

à la croissance

(classification d'après l'Agence

européenne pour l'environnement)41(*)

i Serge Latouche, La décroissance, Que Sais-je ? 2024 ; ii OCDE, « Fostering Innovation for Green Growth », 2011 ; iii Kate Raworth, « Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-century economist », Chelsea, Green Publishing, 2017 ; iv Op. cit.

|

L'ÉCONOMIE DE LA DÉCROISSANCE Pour les théoriciens de la décroissance, parmi lesquels Timothée Parrique, la croissance économique est loin d'être une condition nécessaire pour répondre aux crises du monde moderne (crises écologiques, inégalités, difficultés à maintenir les services publics, mal-être). Bien au contraire, elle en constitue la cause sous-jacente et, pire encore, les aggrave. Les indicateurs macroéconomiques sont obsolètes. Le PIB ne permet pas de mesurer le niveau du bien-être, l'équité de la répartition des richesses au sein de la société ou encore la valeur des liens sociaux, ni de se confronter aux limites écologiques. Le découplage entre la croissance économique, d'une part, et la consommation de ressources et les émissions polluantes, d'autre part, ne peut être absolu : on ne peut continuer à croître tout en cessant de nuire à l'environnement, ni laisser au marché les décisions sur ce qu'on produit ou consomme. Le « tout technologique » ne sera pas une réponse suffisante ; le besoin de planification est majeur. Il faut une transformation radicale visant la soutenabilité et la justice sociale. Pour Timothée Parrique42(*), il s'agit de repenser les priorités pour décroître dans le cadre d'une transition juste, ce qui passe par : - la réduction, voire l'interdiction progressive, de la production et de la consommation ce certains biens matériels et services lorsqu'ils ne sont pas essentiels et ne créent pas de valeur sociale ou de bien-être : la publicité, le transport aérien de loisir, les voitures surdimensionnées ou encore l'alimentation industrielle ultra-transformée par exemple ; |

|

« La baisse de certaines productions sera donc en partie compensée par la hausse d'autres activités. Par exemple, moins de voitures thermiques et de construction de parkings, mais davantage de rénovation de bâtiments et de réparation de vélos ; moins d'agents immobiliers et de courtiers mais plus d'aides-soignants et de paysans. » Timothée Parrique, Ralentir ou périr. L'économie de la décroissance, 2022 |

|

- un changement radical dans les modalités de travail afin de redistribuer le temps de vie au bénéfice des loisirs, des activités non marchandes, du « care », des liens sociaux, avec notamment la semaine de « 4 jours » ; - la valorisation des métiers non marchands, dans les secteurs du soin, de l'éducation, de la culture et des associations ; - l'allègement de l'empreinte écologique à l'échelle individuelle et collective, selon des modalités planifiées démocratiquement et en répartissant les efforts selon les ressources et les responsabilités de chacun ; - l'implication des citoyens dans les décisions économiques sur ce qui doit être produit, les normes de consommation, les limites acceptables, mais aussi dans l'évaluation de l'impact des politiques publiques ; - la relocalisation de l'économie pour gagner en résilience ; - plus largement, le recours à des outils contribuant au « déconditionnement » du consumérisme et de l'individualisme tout en assurant une justice sociale : fiscalité écologique, régulation, normes pour orienter la production, mesures de redistribution pour limiter les écarts de revenus. |

|

« Le pêcheur somalien qui voit son poisson se raréfier et le niveau de la mer monter n'a probablement jamais pris l'avion ; il n'a participé ni au réchauffement dont il hérite, ni à la surpêche. Pourtant, il en paiera pleinement le prix, et parmi les premiers. » |

|

Les partisans de la décroissance estiment que les fondements culturels de l'économie doivent être reconstruits, en valorisant la « sobriété heureuse » et non la richesse matérielle, en remplaçant le PIB par des indicateurs de bien-être, de santé, d'équité et d'impact écologique, et en « rééduquant » au « suffisant », au « commun » et à la lenteur. |

|

« Croissance verte, croissance circulaire, croissance inclusive, croissance bleue ; cinquante nuances de croissance mais croissance toujours. L'emprise de cette matrice sur notre imaginaire collectif est telle qu'au lieu de considérer les conséquences de notre modèle économique sur la planète, nous nous inquiétons des impacts du réchauffement climatique sur le PIB. C'est le monde à l'envers. » |

*

|

LA CROISSANCE VERTE La « croissance verte » entend concilier développement économique et durabilité environnementale. Elle s'inscrit dans le cadre plus large du « développement durable » défini par le rapport « Brundtland » de 1987 comme « répondant aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ». Elle répond au constat posé par le rapport « Stern » de 2006* selon lequel le coût du changement climatique serait significativement plus élevé que celui des investissements dans des stratégies « bas carbone ». Cette approche est soutenue au plan international (OCDE, Nations Unies, Banque mondiale) et se traduit par la recherche d'innovations dans les domaines de l'énergie, de la mobilité ou de l'agriculture ainsi que par la promotion des modèles d'économie circulaire. L'idée est par exemple de favoriser le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité) pour réduire les émissions tout en stimulant l'innovation et l'emploi, de promouvoir les véhicules moins polluants, les transports publics et les infrastructures cyclables tout en favorisant le dynamisme économique urbain, ou encore de concilier la préservation des écosystèmes et le développement économique à travers le tourisme écologique. Certains économistes soulignent cependant les limites de ce modèle, avec en particulier le risque d'effet rebond observé lorsque l'amélioration de l'efficacité énergétique vient paradoxalement accroître la consommation totale d'énergie. D'autres estiment que les politiques dites « vertes » peuvent accentuer les inégalités si les coûts de la transition sont transférés aux populations les plus vulnérables ou si les technologies vertes restent concentrées dans les pays riches. Enfin, certains chercheurs dénoncent une approche trop « techno-optimiste », qui mise sur l'innovation pour résoudre les crises environnementales sans remettre en cause le modèle économique global centré sur la croissance infinie. * Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 |

*

|

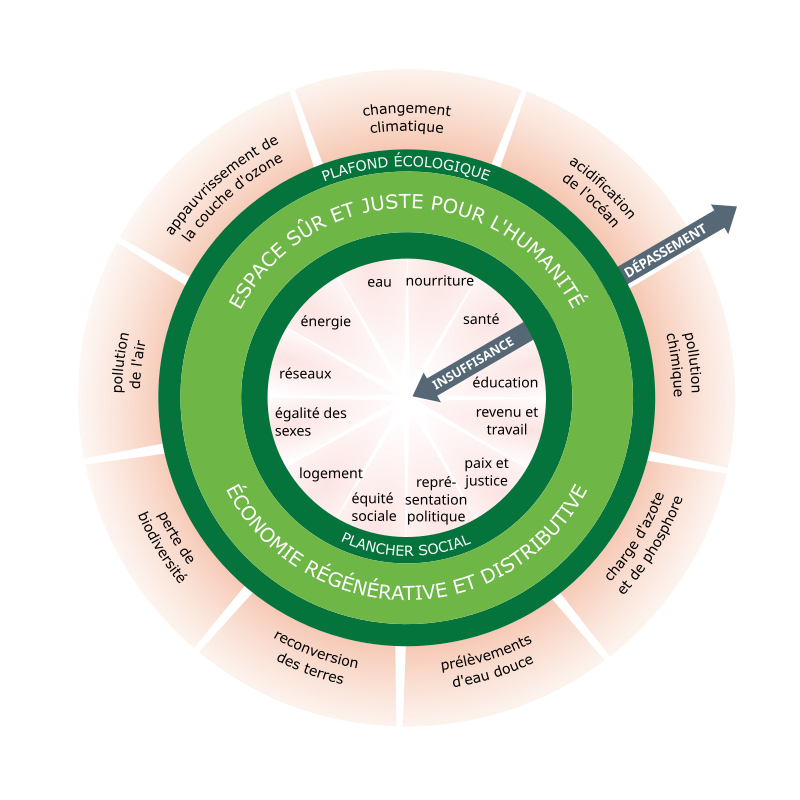

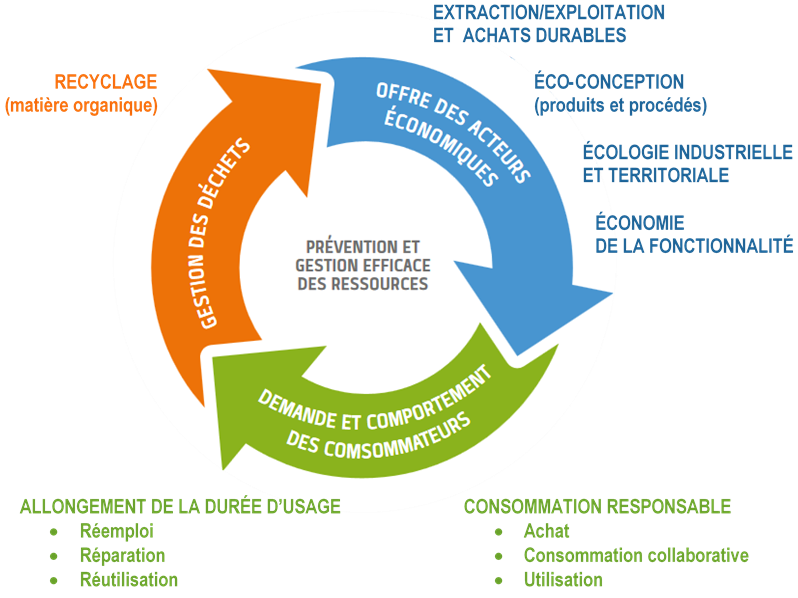

L'ÉCONOMIE DU DONUT Conceptualisée par Kate Raworth, l'économie du donut propose un cadre pour concilier les besoins sociaux fondamentaux avec les limites planétaires. Le « donut » représente un espace sûr et juste pour l'humanité : l'anneau intérieur symbolise le plancher social (nourriture, logement, santé, etc.), tandis que l'anneau extérieur marque les frontières écologiques à ne pas dépasser. Toute économie durable doit s'inscrire à l'intérieur de cet espace. Cette approche critique les fondements de l'économie néoclassique (rationalité, marché autorégulateur, croissance illimitée) et appelle à repenser les objectifs économiques au prisme de la justice sociale et de la soutenabilité environnementale. Ce modèle se veut à la fois systémique et transdisciplinaire. Rejetant l'économie linéaire fondée sur le triptyque extraire-produire-jeter, il promeut notamment les modèles d'économie circulaire. |

*

|

LA POST-CROISSANCE : L'EXEMPLE DE L'ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE Qu'est-ce qu'une économie du bien-être ? Une économie qui génère un bien-être humain suffisant, c'est-à-dire une économie centrée sur des besoins raisonnés (dans le sens d'une discussion collective sur des principes de justice) satisfaits par des ressources limitées dans les frontières planétaires (et non sur une croissance infinie qui ruissellerait ou sur des préférences d'utilité à satisfaire). Présentation d'Éloi Laurent, auteur de l'Économie pour le XXIe siècle : Manuel des transitions justes, 2023 |

|

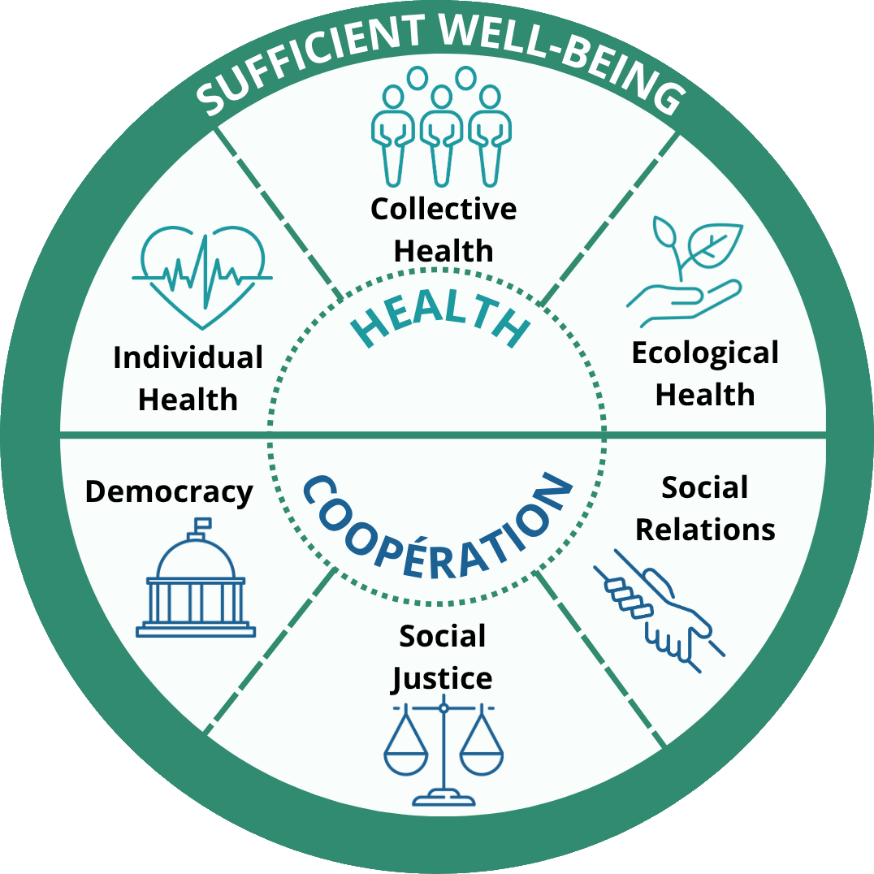

Parmi les courants de la post-croissance, l'économie du bien-être, telle que développée par les économistes Aurore Fransolet et Éloi Laurent, propose de substituer à la logique de croissance économique une approche centrée sur l'amélioration concrète des conditions de vie humaines. Elle repose sur deux piliers fondamentaux - la santé au sens large et la coopération (liens sociaux, justice sociale, démocratie) - considérés comme les véritables finalités de l'activité économique. Rejetant le PIB comme indicateur pertinent de prospérité - l'économie peut croître ou décroître, ce n'est pas l'essentiel -, elle promeut des indicateurs alternatifs (bien-être subjectif, inégalités, empreinte écologique) pour guider l'action publique. Inscrite dans une perspective de post-croissance, cette approche défend une réorientation des politiques économiques vers la soutenabilité sociale et environnementale dans un cadre démocratique et institutionnel renouvelé. Dans ce modèle, l'économie sociale et solidaire (ESS) constitue un levier pour promouvoir le bien-être, la cohésion sociale et la résilience. La santé ne doit pas être traitée comme une dépense mais comme une boussole politique, intégrée dans toutes les sphères de l'action publique. Une boîte à outils est en cours de développement afin d'inventorier les dispositifs de politique publique existants ou émergents en Europe répondant à cet objectif (« wellbeing economy toolbox »*). Cette boîte à outils identifie dix-huit domaines d'action mobilisables et vise à fournir aux décideurs publics des exemples concrets, décrits à travers des fiches synthétiques, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de transition sociale et écologique. * Ce dispositif s'inscrit dans une initiative européenne (JA PreventNCD) lancée en 2023 et financée par la Commission européenne dans le cadre du programme « EU4Health ». |

VESTO : la concrétisation d'un projet d'économie circulaire

Une visite de l'entreprise VESTO à Compans (Seine-et-Marne) dans le cadre des travaux des rapporteurs.

Co-fondée en 2020 par trois jeunes start-uppeurs - Anne-Laurène Harmel, Bastien Rambaud et Wilfrid Dumas -, l'entreprise VESTO a ouvert trois ans plus tard la première usine de reconditionnement de matériel professionnel de restauration en France.

À l'origine, le projet prévoyait la création d'une « marketplace » pour mettre en relation spécialistes du reconditionnement et acheteurs selon un dispositif permettant de garantir la fiabilité du matériel reconditionné. L'absence de reconditionneurs professionnels de grands volumes dans le domaine de la restauration en a décidé autrement, faisant évoluer le projet d'une boîte de la tech à une entreprise de type industriel.

Implantée à Compans en Seine-et-Marne, l'entreprise emploie aujourd'hui 45 salariés dans une usine de 7 000 m² et collabore avec environ 300 restaurateurs parmi lesquels des chaînes, des groupes et des collectivités publiques.

L'économie circulaire

3 domaines, 7

piliers

Source : Ademe

L'activité se réalise dans le cadre d'une boucle fermée allant de la collecte des équipements usagés à leur redistribution et au service après-vente en passant par leur remise en état. Ce modèle répond à la nécessité pour les clients professionnels d'adopter des pratiques plus durables tout en disposant d'équipements de qualité, à moindre coût.

Les matériels à reconditionner proviennent notamment de filiales de démolition de grands groupes du secteur du bâtiment (Bouygues, Vinci), qui doivent se conformer aux nouvelles réglementations énergétiques et environnementales (diagnostic PEMD ; RE 2020), de certaines caisses des écoles et d'acheteurs publics auxquels la loi dite « AGEC » impose de consacrer entre 20 % et 40 % de leurs achats à des produits reconditionnés ou issus du réemploi.

1 410 tonnes de CO2 évitées au 31 décembre 2024, soit environ l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 140 Français

Source : VESTO

Selon les indications fournies par l'entreprise, une tonne de machine reconditionnée permet d'éviter 10 tonnes de CO2. Fin 2023, l'entreprise avait déjà reconditionné plus de 100 tonnes de matériel, soit l'équivalent de 859 tonnes d'émissions de CO2 évitées.

L'activité de l'entreprise s'ouvre à de nouveaux marchés porteurs comme le reconditionnement d'échographes utilisés dans le domaine médical.

Complémentaire de la filière du recyclage, l'entreprise incarne une dynamique tournée vers l'avenir et porteuse d'espoir, où économie, écologie et réemploi se conjuguent pour bâtir un modèle plus durable, et respectueux des ressources et des générations futures. Acteur de la transition écologique, VESTO soutient également l'emploi local, étant un débouché pour des jeunes en sortie de parcours d'insertion, et collabore avec des lycées professionnels en contribuant à la formation des jeunes.

Parmi les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée, le principal reste celui de l'accès à la commande publique et du respect de la loi « AGEC ». Son développement dépendra de sa capacité à déployer de nouvelles industries et donc l'accès à la ressource foncière ainsi que la formation de ses employés, ce qui renvoie à la nécessaire structuration de la filière industrielle.

Économie de la fonctionnalité et de

la coopération

Une journée dans la vie de Noa

en 2050

L'économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) qui a émergé au début des années 2000 privilégie l'usage d'un bien plutôt que sa possession. Elle repose sur une logique servicielle : les entreprises ne vendent plus des produits mais proposent des solutions qui intègrent les services rendus par les produits. L'entreprise Michelin propose par exemple pour les poids lourds un service de location de kilomètres parcourus en lieu et place de la vente de pneus43(*).

Ce modèle, dont les valeurs sont la durabilité, la coopération et la responsabilité partagée, incite les entreprises à fabriquer des produits plus durables, qui ne font pas l'objet d'une obsolescence programmée, et à en optimiser l'usage.

Il valorise le développement local, les dynamiques territoriales, l'ancrage dans l'économie sociale et la qualité des relations humaines.

Nous sommes le 3 mai 2050. Noa, 19 ans, se réveille dans son appartement situé à la périphérie d'une ville moyenne. Ce matin, il doit se rendre à un entretien d'embauche dans une entreprise du bâtiment à vingt kilomètres de chez lui.

Pour se déplacer, il peut compter sur une mobylette mise à disposition par un service de location proposé par la municipalité. Après son petit-déjeuner, Noa se rend au point de retrait local, un atelier de réparation solidaire. Le responsable, David, lui fait comme d'habitude un petit signe de la main et lui rappelle qu'il est important de rouler prudemment. Tout est compris dans son abonnement annuel : l'assurance, l'entretien régulier, les réparations si nécessaire, le remplacement en cas de panne, des formations de rappel à la conduite apaisée et à la sécurité routière, ainsi qu'un forfait kilométrique qui s'adapte à ses trajets.

Après son entretien auquel il s'est rendu sans difficulté, Noa dépose sa mobylette et rentre chez lui pour préparer son déjeuner. Il ne possède pas son réfrigérateur car celui-ci fait partie d'un système de location et de maintenance proposé par une entreprise locale. Ce service inclut également une optimisation énergétique à travers une surveillance de la consommation de l'appareil à distance et des conseils prodigués à Noa pour améliorer l'efficacité de son usage.

Dans l'après-midi, Noa se rend dans un atelier de bricolage collaboratif car il doit faire des travaux dans son salon : au lieu d'acheter une perceuse, une visseuse et d'autres outils coûteux qu'il n'utiliserait que quelques minutes par an, il a pu emprunter tout le matériel nécessaire. Il a également participé à un bref atelier animé par Christophe, un professionnel qui lui a appris à utiliser les outils en toute sécurité. Il a pu échanger des idées sur ses projets et recevoir des conseils avisés.

Avant de rentrer chez lui, Noa fait un tour dans une bibliothèque de meubles installée dans le même quartier. L'entreprise propose une sélection de meubles durables et modulables que chacun peut choisir et changer selon ses besoins. Si un meuble se détériore, il est remplacé ou réparé dans un délai rapide. Noa cherche une table de salle à manger plus grande pour pouvoir inviter ses amis.

En fin de journée, il reçoit un message d'Émilie sur son téléphone : il a été sélectionné pour participer à un service de transport collectif coopératif : une plateforme gérée par la responsable d'une association locale permet à des jeunes sans voiture de se regrouper pour aller faire leurs courses en co-voiturage, avec une répartition équitable des frais. Ce système lui permet de réduire ses dépenses de transport et de rencontrer de nouveaux voisins.

De retour chez lui, Noa est content de la confiance et de la solidarité dont David, Christophe et Émilie lui ont témoigné. En utilisant des services fondés sur des valeurs d'usage et de durabilité, de partage et de coopération, il a le sentiment d'avoir contribué à l'affermissement du tissu social et local.

· La santé du vivant : nouvelle boussole dans la post-croissance ?

Sans choisir entre ces différentes approches, l'Agence européenne pour l'environnement plaide globalement pour l'adoption d'une vision plus large que le PIB, valorisant le bien-être, la justice sociale et la résilience écologique. Elle appelle à se servir de l'ensemble de ces alternatives comme autant d'inspirations complémentaires pour orienter la société vers une transition juste et durable.

Bien que distinctes dans leurs méthodes et leurs focales, ces différentes approches peuvent néanmoins converger autour d'une valeur commune, celle de la santé du vivant au sens large.

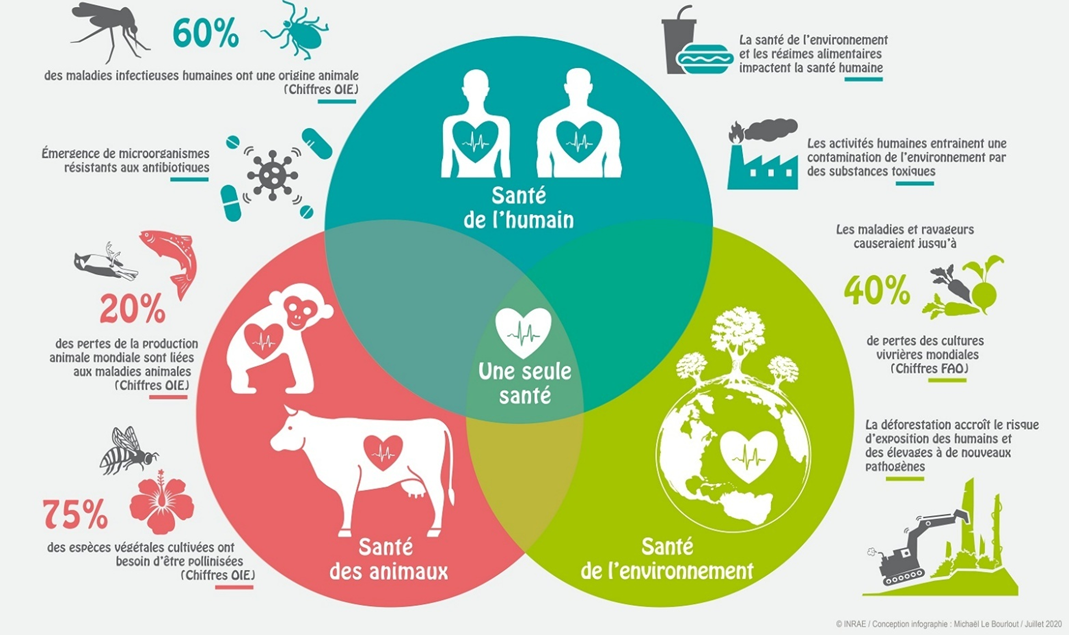

Le concept de One Health, adopté au niveau international, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou encore l'Organisation mondiale de l'environnement (OIE), repose sur l'idée que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont interdépendantes. Cette vision holistique, initialement mobilisée dans le champ de la santé publique pour prévenir les zoonoses, s'est progressivement élargie pour devenir une grille de lecture transversale des enjeux socio-écologiques et économiques.

Dans ce contexte, et plus encore après la crise du covid-19, d'aucuns plaident pour mobiliser « One Health » comme la nouvelle valeur de référence dans les modèles économiques post-croissance.

III. DE NOUVEAUX OUTILS COMPTABLES POUR PROTÉGER LA SANTÉ DU VIVANT ET L'INTÉRÊT DES GÉNÉRATIONS FUTURES

« Redonner sa place au vivant dans l'économie, c'est reconnaître l'existence et définir des “communs”, des biens publics. Et à partir de là, comprendre qu'il n'y aura pas de compétitivité sans efficience (performance et efficacité) dans la gestion, la préservation, et la régénération de ces communs.

Nous sommes au pied de la montagne. Nous avons dix ans pour ouvrir une nouvelle voie et nous y engager tous ensemble. »

Emmanuel Faber, Ouvrir une voie, 2022

A. AU-DELÀ DU PIB : LES COMPTES NATIONAUX « AUGMENTÉS »

Dans la comptabilité nationale, une partie des coûts résultant des dommages climatiques est déjà prise en compte de façon directe (par exemple à travers la moindre production consécutive à un sinistre climatique) ou indirecte (par exemple à travers la perte de valeur d'une entreprise fortement émettrice de gaz à effet de serre en raison d'une politique restreignant les émissions dans un secteur donné).

Cependant, il s'agit de coûts cachés : ni directement visibles, ni isolables.

De plus, les indicateurs ne tiennent pas compte de la réduction du patrimoine légué aux générations futures en raison des émissions polluantes. Par conséquent, la comptabilité nationale usuelle tend à surestimer le produit net, le revenu net et l'épargne nette.

L'enjeu est de rendre visibles ces coûts implicites tout en intégrant les coûts liés aux dommages affectant la santé et la mortalité des ménages, actuellement ignorés.

La mise en place d'un PIB plus en phase avec l'activité humaine et l'environnement est cependant rendue difficile par l'absence de mesure synthétique des dommages environnementaux au sens large. En effet, dans la comptabilité nationale traditionnelle, les actifs sont valorisés aux prix de marché. Or il n'existe pas de marché du « capital climatique » ou de marché global des émissions de carbone.

Des travaux pionniers de l'Insee tentent de dépasser cette difficulté en explorant la voie d'un PIB ajusté des impacts environnementaux.

· Comment valoriser les dommages climatiques dans la comptabilité nationale ?

Deux méthodes sont employées pour monétiser les dommages climatiques à travers une estimation du coût de la tonne de carbone émis :

- l'approche par le coût social du carbone fournit la valeur actualisée des dommages causés par les émissions dans le futur. L'étude américaine de référence estime ainsi le coût mondial d'une tonne équivalente de CO2 émise en 2020 à environ 172 euros en 202344(*).

Certaines conséquences dommageables des émissions de GES ne sont pas mesurées dans le calcul du PIB et ne sont pas considérées comme économiques, en particulier les effets du réchauffement climatique sur la santé et la mortalité. L'approche par le coût social du carbone décompose les dommages selon leurs effets anticipés, en distinguant ceux qui affectent l'économie (se situant dans la frontière de production du PIB) et ceux sur la santé et la mortalité (hors frontière de production du PIB). Cette dernière composante est évaluée à 82 euros par tonne de CO2 en 202345(*) ;

- la « valeur de l'action pour le climat » (VAC), calculée par la commission Quinet (2019)46(*) à partir des objectifs de réduction des émissions, définit quant à elle le niveau auquel il faudrait fixer le prix du carbone pour atteindre une cible (154 euros par tonne de CO2 en 2019). Il s'agit de « la valeur pour la collectivité des actions permettant d'atteindre l'objectif de neutralité carbone ».

Elle est calculée par référence à des cibles d'émissions (SNBC 2) et prend en compte le coût croissant à décarboner dans le temps. Elle permet de conférer une valeur aux émissions évitées et de se référer à un « budget carbone » correspondant aux émissions à ne pas dépasser.

· Le calcul d'indicateurs nets ajustés de la consommation du « capital climatique » et étendus à la santé et la mortalité

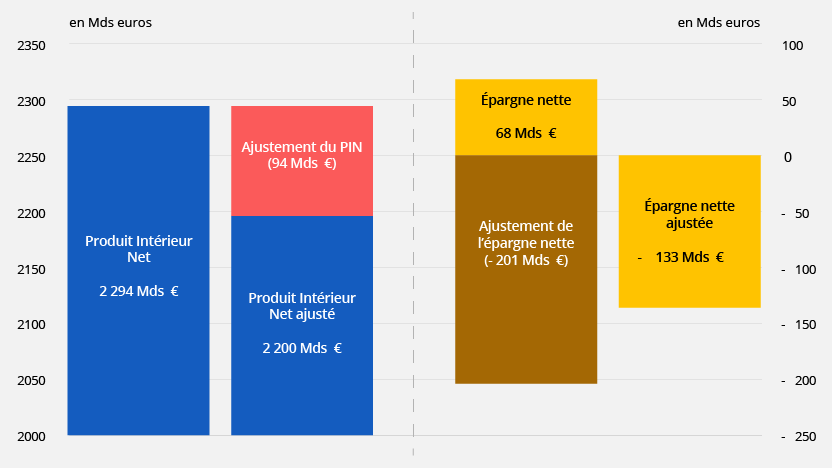

Les travaux de Sylvain Larrieux et Sébastien Roux de l'Insee47(*) ouvrent une voie prometteuse pour intégrer ces deux classes d'actifs - le capital climatique et le budget carbone - dans la comptabilité nationale.

Il s'agit, à travers le calcul d'un produit intérieur net ajusté (PINA), de corriger le produit intérieur net (indicateur qui prend en compte la dégradation des équipements et des bâtiments) des dommages engendrés par les dérèglements climatiques. Cette démarche ne modifie pas le PIB mais permet de le compléter pour mieux tenir compte des valeurs environnementale et sociale.

Dans ces comptes « augmentés », les effets des émissions de gaz à effet de serre sont assimilés à des consommations de capital climatique et à la réduction du « budget carbone ». Un pays qui réduit ses émissions voit ainsi la progression annuelle de son PINA supérieure à celle de son PIN usuel.

|

Ajustements du produit intérieur net (PIN) et de l'épargne nette (EN) en 2023 Lecture : en 2023, le

PIN se monte à 2 294 Mds €. Ajusté de la

dégradation du capital climatique induite par les émissions

françaises et de l'épuisement du budget carbone, il baisse

à 2 200 Mds €, soit une baisse de