- L'ESSENTIEL

- LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR

SPÉCIAL

- PREMIÈRE PARTIE

LA POLITIQUE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

UN SYSTÈME FRAGILE FACE À DES DÉFIS IMMENSES

- DEUXIÈME PARTIE

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REP DOIT PERMETTRE DE RÉDUIRE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT

DANS LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS

ÉPARPILLÉS

- A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN

RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA

PANDÉMIE

- B. LE FONDS VERT : UNE POLITIQUE À

L'AVENIR INCERTAIN.

- C. LE PLAN DE RELANCE : DES DISPOSITIFS EN

PARTIE PÉRÉNISÉS

- D. FRANCE 2030 : UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS

SYMPTOMATIQUE DE L'ÉCLATEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES EN

FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN

RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA

PANDÉMIE

- II. IL EST NÉCESSAIRE QUE LA MONTÉE

EN PUISSANCE DES FILIÈRES REP S'ACCOMPAGNE D'UNE RÉDUCTION DE

L'IMPLICATION DE L'ÉTAT DANS LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

CIRCULAIRE

- I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS

ÉPARPILLÉS

- TROISIÈME PARTIE

PERMETTRE AUX FILIÈRES REP D'ASSUMER

LEURS RESPONSABILITÉS

- I. LES FILIÈRES REP N'ONT PAS ATTEINT LEURS

OBJECTIFS

- II. LES FILIÈRES REP ONT UN POTENTIEL DE

FINANCEMENT LARGEMENT INEXPLOITÉ

- I. LES FILIÈRES REP N'ONT PAS ATTEINT LEURS

OBJECTIFS

- QUATRIÈME PARTIE

UNE RATIONALISATION INDISPENSABLE

DU CONTRÔLE DES FILIÈRES REP

- A. LE CONTRÔLE DES FILIÈRES

REP : DES SANCTIONS RARES, INEFFICACES ET DES PROCÉDURES TROP

COMPLEXES

- B. LE SUIVI DES ÉCO-ORGANISMES : UNE

SUPERVISION ÉTENDUE, ET UNE MUTUALISATION DES MOYENS

- C. FINANCER LES BESOINS EN MATIÈRE DE

SUPERVISION DES FILIÈRES REP PAR UNE HAUSSE DE LA REDEVANCE DES

ÉCO-ORGANISMES.

- A. LE CONTRÔLE DES FILIÈRES

REP : DES SANCTIONS RARES, INEFFICACES ET DES PROCÉDURES TROP

COMPLEXES

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

(TEMIS)

- ANNEXES

N° 11

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

soutien de l'État

à la prévention et la

valorisation des déchets

ainsi qu'à l'économie

circulaire,

Par Mme Christine LAVARDE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mercredi 8 octobre 2025 les conclusions de son contrôle sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire.

I. UN MODÈLE EN CRISE, CONFRONTÉ À DES DÉFIS IMMENSES

A. LE SYSTÈME DES FILIÈRES REP EST PRIS EN ÉTAU

Cinq ans après l'adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec)1(*), la politique de traitement et de prévention des déchets est à un tournant.

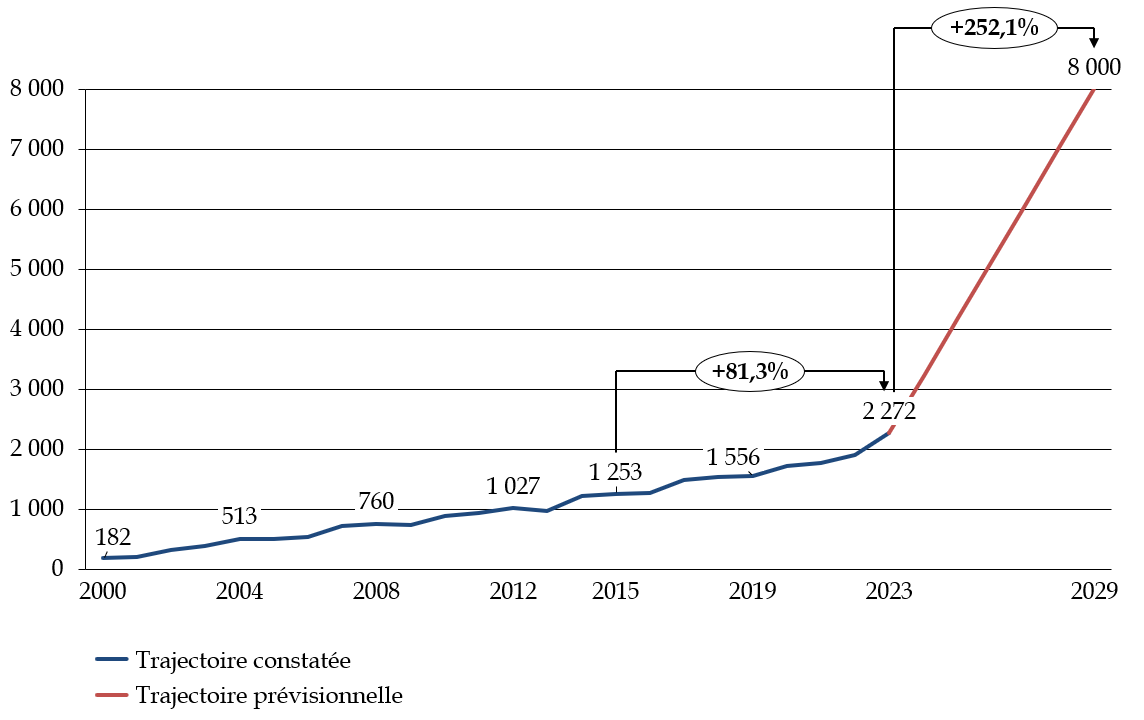

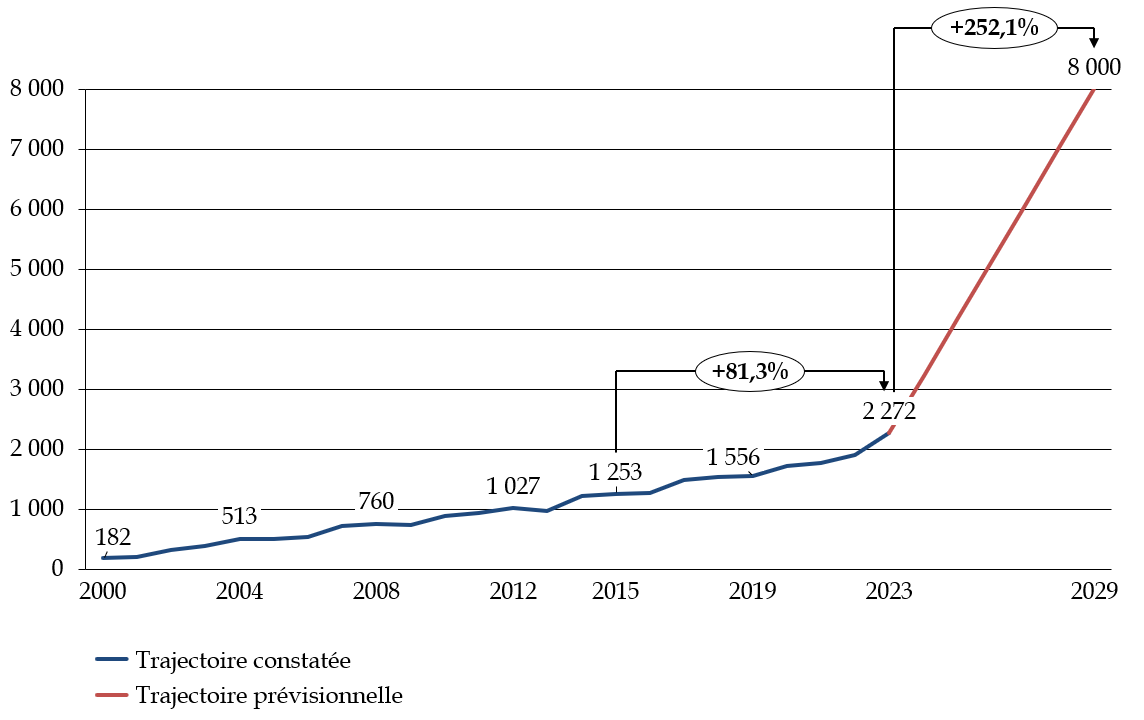

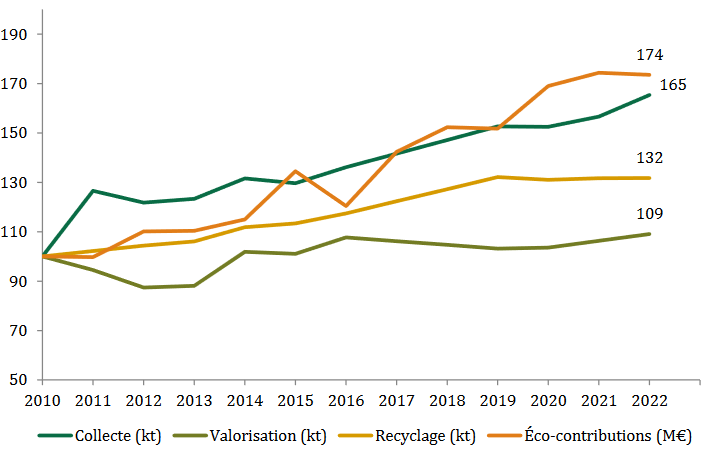

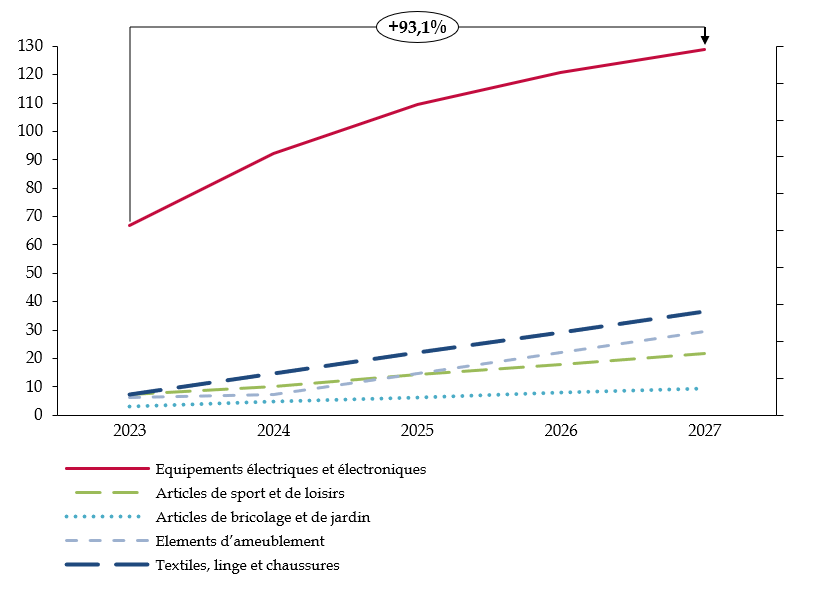

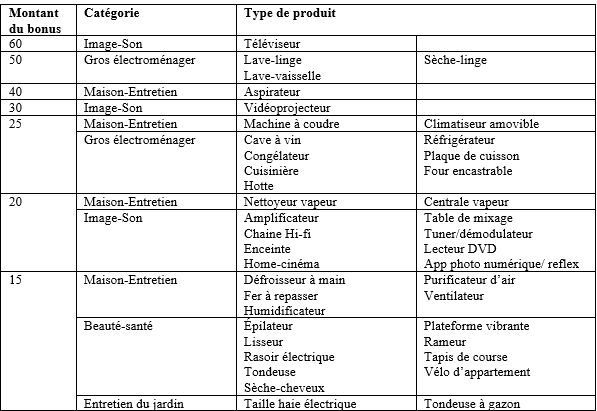

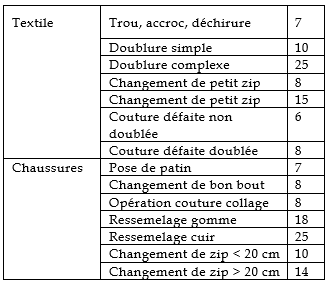

D'un côté, le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter dans les prochaines années : montant des éco-contributions collectées par les éco-organismes est passé de 1,9 milliard d'euros en 2022 à 2,3 milliards d'euros en 2024, et devrait atteindre 8 milliards d'euros en 2029.

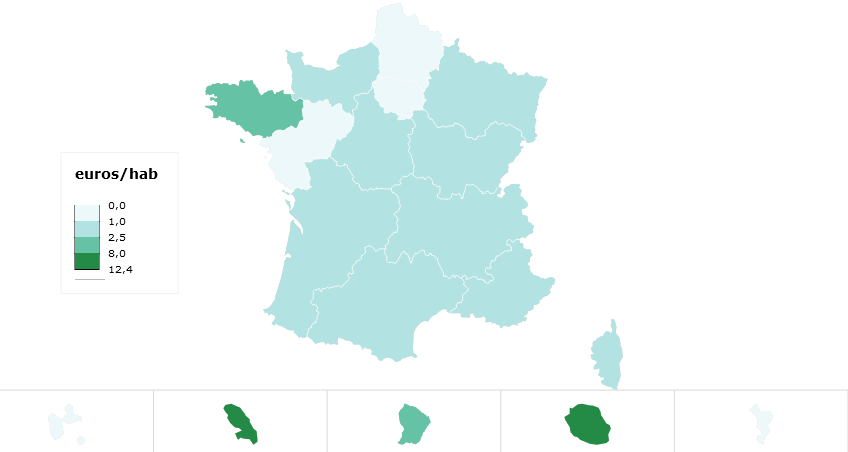

Évolution constatée et

prévisionnelle du montant des éco-contributions

perçues

par les filières REP entre 2000 et 2028

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe

D'un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Les difficultés et les crises se sont en effet multipliées au cours des derniers mois :

- la fédération Envie, groupe spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, a assigné l'éco-organisme Ecosystem en justice à la suite de la perte d'un appel d'offres2(*) ;

- en raison des difficultés rencontrées par la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), le Gouvernement a décidé d'un moratoire sur la filière ;

- enfin, la filière de la collecte du textile est entrée en crise l'été dernier. L'entreprise Le Relais, qui met à disposition des bornes afin de favoriser le réemploi des vêtements, a ainsi accusé l'éco-organisme Refashion de ne pas lui reverser les éco-contributions.

Au-delà de ces exemples, la soutenabilité économique de l'ensemble des filières REP soulève des interrogations. La politique de l'économie circulaire se trouve donc prise en étau entre, d'un côté, une augmentation massive des moyens et des exigences réglementaires dans les années à venir, et de l'autre, un système qui semble déjà atteindre ses limites alors que la loi Agec est à peine mise en oeuvre.

B. UNE PROGRESSION DES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT, MALGRÉ LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES REP

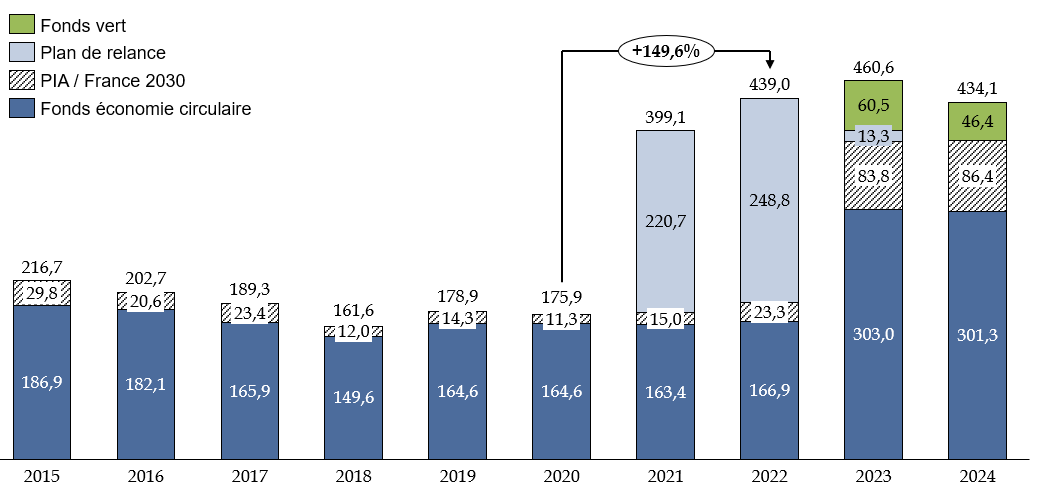

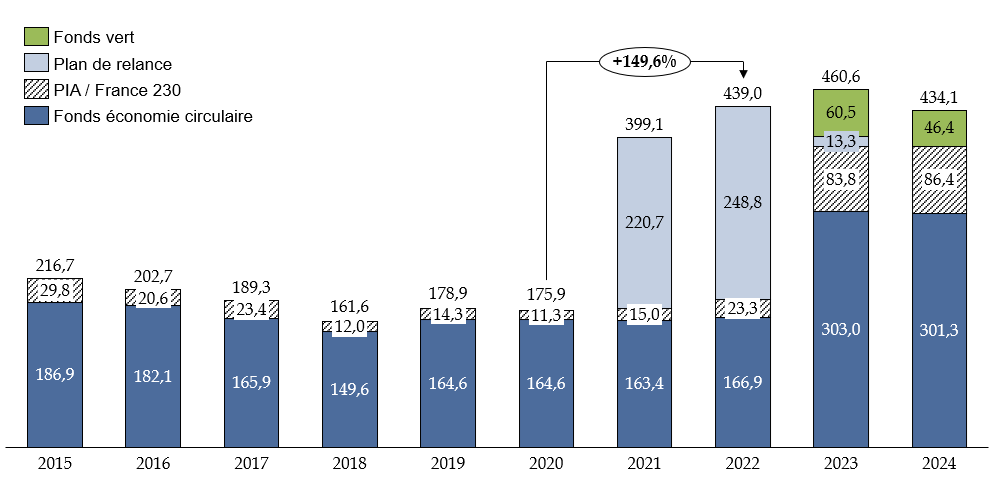

Les subventions de l'État, principalement à travers le fonds économie circulaire, ne sont pas censées recouper les domaines couverts par les filières. La création de nouvelles filières, et la montée en puissance de celles déjà existantes avec la loi Agec auraient donc dû en toute logique s'accompagner d'une diminution des subventions publiques, mais c'est le contraire qui a été observé sur les dernières années : les crédits consacrés à cette politique ont plus que doublé, passant de 175,9 millions d'euros en 2020 à 434,1 millions d'euros en 2024. Cette implication de l'État doit être interrogée.

Évolution des crédits de l'État consacrés au soutien à l'économie circulaire

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction générale de la prévention des risques

En effet, la logique des filières REP repose sur une prise en charge par les producteurs eux-mêmes des externalités négatives provoquées par la production de déchets liés à la mise sur le marché de nouveaux produits. C'est l'application du principe du « pollueur-payeur » qui vise à responsabiliser les acteurs économiques.

Le rapporteur spécial propose ainsi de progressivement désengager l'État du soutien à l'économie circulaire, à l'exception des projets portés par les collectivités territoriales d'outre-mer, car les filières REP y sont peu développées. Un dispositif de prêt à taux zéro pourrait être envisagé pour faciliter le financement des projets dont la rentabilité est longue.

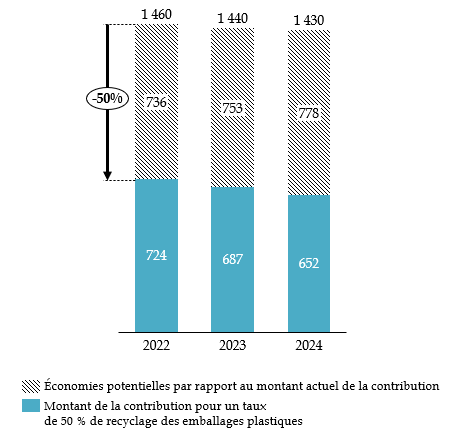

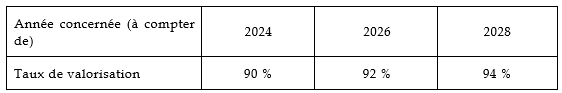

C. LES FAIBLES PERFORMANCES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES LA CONDUISENT À PAYER UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À L'UNION EUROPÉENNE

La « ressource propre plastique » est une taxe assise sur les déchets d'emballages plastiques qui n'ont pas été recyclés, qui a été établie pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union européenne. Cette taxe est souvent qualifiée d'« amende », dans la mesure où elle est évitable : il est possible de réduire sa contribution en améliorant le taux de recyclage du plastique. Or, la France est le premier contributeur européen de la ressource propre plastique en raison de sa faible performance dans le recyclage de ces matériaux.

Ainsi, en 2023, la France a, à elle seule, payé 20 % de l'ensemble du produit de la contribution. En comparaison, l'Allemagne a dépassé le taux de 50 % des emballages plastiques recyclés en 2022, tandis qu'en France, la même année, cette proportion n'était que de 25,2 %.

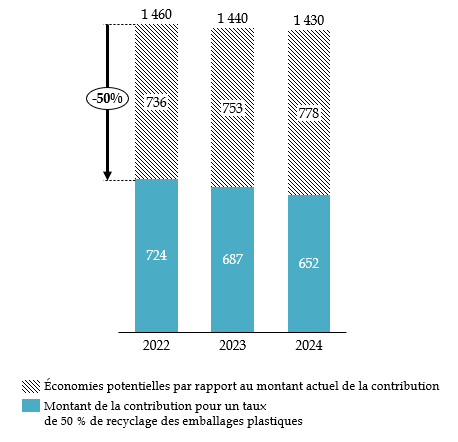

Économies potentielles dans un

scénario où la France aurait atteint une cible

de 50 %

des emballages plastiques recyclés

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

II. LES FILIÈRES REP DOIVENT ASSUMER LEURS RESPONSABILITÉS

A. DES OBJECTIFS NON ATTEINTS ALORS QUE LES ÉCO-ORGANISMES DISPOSENT D'UNE TRÉSORERIE ABONDANTE

Depuis la loi Agec, le bilan des filières REP est décevant. En 2023, 40 % du gisement de déchets soumis à une REP échappait encore à la collecte, ce qui représentait 6,6 millions de tonnes de déchets. Sur les huit filières qui disposent d'un objectif de collecte, seules trois l'ont accompli cette année, et une filière uniquement pour l'une de ses deux sous-catégories. En ce qui concerne les objectifs de recyclage, seules deux filières sur cinq les ont atteints.

Tableau des objectifs de recyclage des filières REP en 2023

|

Filières |

Objectif de recyclage |

Recyclage effectif |

Taux d'accomplissement |

|

Ameublement |

627,0 |

543,4 |

86,7 % |

|

Emballages ménagers |

4 110,0 |

4 122,0 |

100,3 % |

|

Lubrifiants |

179,3 |

181,9 |

101,5 % |

|

Papiers |

976,3 |

955,3 |

97,8 % |

|

Produits chimiques cat. 3 à 10 |

2,5 |

1,85 |

74 % |

Source : commission des finances, d'après le « Mémo REP 2023 » de l'Ademe

Dans le même temps, le montant total des provisions pour charges futures atteignait un milliard d'euros au terme de l'exercice 2022 pour les 18 éco-organismes pour lesquels la donnée était disponible, ce qui représentait en moyenne 8,2 mois de leurs charges de l'année 2021, et surtout la moitié des éco-contributions collectées. Les données analysées par le rapporteur spécial indiquent que cette trésorerie a augmenté sur les dernières années.

La moitié du montant des éco-contributions est thésaurisée.

Dans son rapport public annuel de 2016, la Cour des comptes estimaient que : « une telle situation ne peut perdurer, les éco-organismes n'ayant pas vocation à être des gestionnaires de fonds, alors que les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur. »3(*) Le rapporteur spécial souscrit entièrement à ce constat, qui reste valable neuf ans après : il n'est pas compréhensible qu'autant d'argent soit immobilisé alors que les objectifs des cahiers des charges ne sont pas atteints. Le risque est en effet que les éco-contributions progressent de plusieurs milliards d'euros, sans que les résultats des actions des éco-organismes soient clairement identifiables, ce qui conduirait inévitablement le secteur à une crise d'ampleur.

Il propose ainsi d'encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.

B. LES FILIÈRES REP DOIVENT PRENDRE LEUR PART DANS L'INVESTISSEMENT

À l'heure actuelle, les filières REP ne sont pas focalisées sur l'investissement, car leur modèle est basé sur le principe d'un soutien avant tout à la tonne de déchets collectés et valorisés. La loi Agec avait tenté d'amorcer une ouverture des filières vers l'investissement, en étendant le champ de leurs missions vers l'éco-conception notamment, mais sa mise en oeuvre s'est plutôt concentrée sur les dispositifs les plus symboliques et médiatiques, tels que le bonus réparation.

Faute de stratégie d'ensemble, aucun des nouveaux outils de la loi Agec (fonds réparation, fonds réemploi et réutilisation, éco-modulations) n'a atteint ses objectifs. Le rapporteur spécial préconise un changement de paradigme : permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, à investir directement dans des installations strictement destinées à l'atteinte des objectifs réglementaires. Une telle recommandation suppose toutefois un contrôle renforcé de la part des services de l'État, pour éviter les biais et mauvaises pratiques dans les investissements.

C. POUR UNE SUPERVISION RENFORCÉE DES FILIÈRES REP

À l'heure actuelle, cinq administrations sont en charge du suivi et de la supervision des filières. Cette organisation, particulièrement morcelée, est source d'inefficiences : par exemple, la direction générale de la prévention des risques n'a pas accès à SYDEREP, la base de données de l'Ademe, alors qu'elle détient le véritable pouvoir de sanction. Le rapporteur spécial préconise donc une mutualisation des moyens de l'ensemble de ces administrations.

Administrations en charge du suivi des filières REP

|

Administration |

Missions |

Nombre d'ETPT |

|

Direction de la supervision des filières REP de l'Ademe |

Suivi des filières, collecte et traitement des données, élaboration d'études préalables à l'agrément des éco-organismes |

35,9 |

|

Direction générale de la prévention des risques |

Suivi des filières, élaboration des textes, pouvoir de sanction |

12,2 |

|

Direction générale des entreprises |

Participe au pilotage des filières REP |

4,6 |

|

Contrôle général économique et financier |

Contrôle de la cohérence du montant des barèmes des éco-contributions |

3,4 |

|

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |

Observation de l'état de la concurrence et lutte contre la fraude |

0,5 |

Source : commission des finances

La procédure de contrôle des éco-organismes et des non-contributeurs est lourde, et parfois inadaptée : par exemple, lorsqu'une filière comprend un seul éco-organisme, le retrait d'agrément n'est pas crédible car cela reviendrait à suspendre l'ensemble de la filière REP dans un secteur. Le rapporteur spécial recommande donc d'adapter et de simplifier ces procédures de contrôle, et de redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.

Les instances en charge de la supervision des REP ne réalisent pas non plus d'études économiques approfondies de la situation des filières, ce qui explique notamment que les différentes crises de cette année n'avaient pas été anticipées. Le rapporteur spécial propose donc d'étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et de rendre publique cette information.

Enfin, le rapporteur spécial appelle à ce que cette hausse des moyens de contrôle ne soit pas supportée par le budget de l'État, mais qu'elle soit prise en charge par les filières REP elles-mêmes, en augmentant la redevance payée par les éco-organismes. La redevance, qui a vocation à permettre aux producteurs d'assumer le coût de leur supervision, a été définitivement validée par le Conseil d'État par deux décisions du 6 mars 2024. Il est donc désormais possible d'étendre son champ à l'ensemble du contrôle des filières REP.

LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1 : Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro dont la rentabilité est longue. Dans un premier temps, ce dispositif serait déployé à petite échelle pour en évaluer les coûts.

Recommandation n° 2 : Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.

Recommandation n° 3 : Permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, pour subventionner des installations permettant l'atteinte des objectifs réglementaires.

Recommandation n° 4 : Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes ; redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.

Recommandation n° 5 : Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP.

Recommandation n° 6 : Étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information.

Recommandation n° 7 : Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes.

PREMIÈRE PARTIE

LA POLITIQUE DE L'ÉCONOMIE

CIRCULAIRE :

UN SYSTÈME FRAGILE FACE À DES DÉFIS

IMMENSES

I. LE MODÈLE DES FILIÈRES REP N'A PAS ENCORE TENU SES PROMESSES

A. LA RENTABILITÉ DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST FAIBLE

L'économie circulaire consiste à produire des biens et services en limitant la consommation de matière première et la génération de déchets. L'un de ses principaux enjeux est de préserver les ressources naturelles comme l'eau, l'air, le sol et les matières premières. Elle inclut donc toutes les actions visant à renforcer la durabilité des biens, à favoriser le réemploi et à inciter l'utilisation de matériaux recyclés dans la production. Elle intègre également les initiatives ayant pour objectif de réduire la dangerosité et la pollution consécutives à la production de déchets4(*).

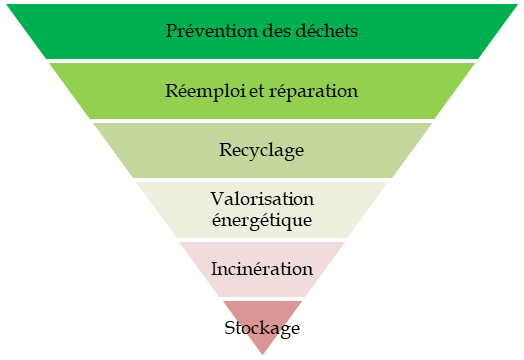

Toutes les alternatives au stockage et à l'enfouissement des déchets ne sont pas équivalentes. En ce sens, l'économie circulaire se fonde sur l'idée d'une hiérarchisation des modes de traitement des déchets, avec la prévention des déchets se trouvant au sommet, suivie par le réemploi, la réparation et le recyclage. Cette hiérarchisation est souvent représentée sous la forme d'une pyramide inversée, la partie la plus haute correspondant au mode de traitement le plus souhaitable.

Représentation de la hiérarchisation des modes de traitement des déchets

Source : commission des finances

Une autre grande caractéristique de l'économie circulaire est qu'elle doit être viable économiquement. L'enjeu n'est donc pas seulement de limiter les externalités négatives liées à la production de déchets, mais que les entreprises demeurent compétitives tout en produisant des biens durables qui incorporent des matériaux recyclés. Or, l'économie circulaire connaît plusieurs désavantages concurrentiels par rapport aux filières classiques.

Premièrement, l'usage de matériaux recyclés présente un surcoût par rapport à des matières premières « vierges », car plusieurs phases de production sont nécessaires pour récupérer les matières dans les déchets pouvant se substituer aux matières vierges. Par ailleurs, ses caractéristiques (pureté, résistance mécanique, contamination par d'autres matières ou polluants) peuvent être hétérogènes, ce qui complexifie d'autant plus les processus industriels. Cette difficulté est d'autant plus significative que la conception des produits intègre encore peu les enjeux liés à leur recyclage5(*).

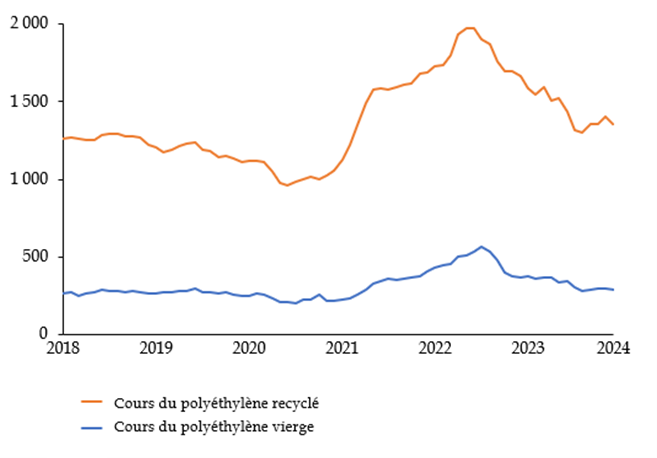

Le problème est particulièrement significatif pour le plastique, dans la mesure où l'utilisation du pétrole est bien plus compétitive que celle de matériaux recyclés : le coût du plastique recyclé est en moyenne quatre à cinq fois plus élevé que celui du plastique vierge. L'Ademe avait ainsi indiqué dans ses réponses au rapporteur spécial que « la valorisation des déchets se heurte souvent aux réalités économiques. Un même produit ou emballage, réalisé avec de la matière recyclée, peut souvent coûter plus cher qu'avec de la matière vierge, par exemple pétrosourcée s'agissant du plastique. »6(*)

Comparaison de l'évolution du cours du

plastique (polyéthylène)

vierge et recyclé entre 2018

et 2024

(en euros par tonne)

Source : commission des finances, à partir des données de l'Agence européenne de l'environnement, « Competitiveness of secondary materials », 7 janvier 2025

Plus généralement, la difficulté à disposer de matière recyclée en quantité suffisante pour la massification des procédés nuit à la rentabilité des investissements industriels. La collecte, le tri et la transformation des déchets ne suffisent pas encore à alimenter des chaînes de production à grande échelle.

De la même façon, la valorisation énergétique des déchets se heurte à la concurrence des énergies fossiles, et en particulier du gaz. Le Conseil national de l'industrie faisait ainsi le constat que la filière des combustibles de récupération (CSR), « se heurte à un défaut de compétitivité relevant de plusieurs aspects. Premièrement, la préparation de CSR homogénéisés selon les critères de l'arrêté du 23 mai 2016, constitue un coût difficilement compensé en aval par des économies sur le tarif d'entrée dans l'installation de combustion, malgré l'exemption de TGAP déchet. Deuxièmement, une chaufferie adaptée aux CSR nécessite un certain nombre d'investissements pour le traitement des fumées, qui restent nettement plus coûteux que pour des chaufferies prévues pour des énergies fossiles ou pour la biomasse. »7(*)

Enfin, la réparation et le réemploi nécessitent de mettre en place des systèmes de collecte et de concevoir des contrôles sanitaires et de sécurité adaptés aux spécificités de ces biens. La massification de ces procédés, alors que chaque bien doit être réparé différemment, pose également un défi industriel et logistique. Ainsi, l'observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques relève « une tendance à la hausse du coût moyen de la réparation avec une augmentation allant de 10 % à 15 % pour les équipements les plus réparés »8(*) sur la période allant de décembre 2022 à décembre 2023, et que la réparation n'est pas suffisamment attractive par rapport au prix neuf pour un certain nombre de petits équipements. De même, une étude de l'Ademe indique que le prix de pièces détachées peut, dans certains cas, dépasser celui des équipements neufs9(*).

À terme, ces difficultés ne sont pas forcément irrémédiables. Le réemploi et la réparation peuvent générer des économies par rapport à la production à partir de matières premières vierges. La raréfaction des énergies fossiles, et donc l'augmentation de leurs coûts, pourra renforcer la compétitivité des matières recyclées. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) avait ainsi indiqué en audition au rapporteur spécial que l'année 2022, en pleine crise énergétique, avait été une « meilleure année » pour l'économie circulaire que celles qui ont suivi.

L'usage des déchets pour la valorisation énergétique et l'incorporation de matière recyclée dans la production de biens en tant qu'alternative à l'usage d'énergies fossiles, outre l'intérêt environnemental, permet de renforcer l'intégration des chaînes de production industrielle sur le territoire français. Il constitue en cela un enjeu de souveraineté industrielle et d'équilibre de notre balance commerciale.

En tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies, ni à court ni à moyen terme, pour que l'économie circulaire puisse être aussi compétitive que l'économie « traditionnelle ». Pour rétablir une équité concurrentielle entre les modes de production les plus vertueux et les autres, il a été mis en place des dispositifs correcteurs de marché.

L'une des façons d'atténuer les déséquilibres de concurrence est d'aider les acteurs de l'économie circulaire, que ce soit par une fiscalité plus avantageuse ou des subventions directes. Le fonds économie circulaire, géré par l'Ademe, a ainsi vocation à amorcer des projets qui, sans aide publique, ne seraient pas viables économiquement. Cependant, l'État n'a pas vocation à prendre à sa charge l'ensemble du risque inhérent à l'investissement dans l'économie circulaire.

Ensuite, la puissance publique n'a pas davantage vocation à financer les conséquences des externalités négatives provoquées par la production de déchets, mais au contraire, ces coûts doivent être supportés par les producteurs eux-mêmes.

Il s'agit d'une application du principe du « pollueur-payeur », qui est l'un des principaux fondamentaux du droit de l'environnement français et européen, et qui est défini au premier article du code de l'environnement (article L. 110-1) de la manière suivante : « le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Le principe du pollueur-payeur

Le principe du « pollueur-payeur » signifie que les personnes à l'origine d'une pollution - une entreprise générant des déchets par exemple - doivent supporter les coûts engendrés par cette pollution. En théorie économique, ces coûts sont appelés des « externalités négatives », au sens où, dans un marché sans intervention, ce ne sont pas les producteurs qui les prennent en charge, mais d'autres personnes, comme l'État, les collectivités territoriales, d'autres entreprises voire des particuliers. Le principe du pollueur-payeur vise donc précisément à réinternaliser ces externalités négatives.

Le principe du pollueur-payeur a été introduit pour la première fois par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 1972. Depuis, il est devenu l'un des principes fondamentaux du droit de l'environnement européen, le deuxième alinéa de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonçant que « la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »

En France, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « Loi Barnier », a fait du principe du pollueur-payeur l'un des quatre grands principes du droit de l'environnement. Inscrit à l'origine à l'article L. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, il a été recodifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Toutefois, dès 1975, la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoyait à son article 2 : « toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

Les « taxes pigouviennes », du nom de l'économiste Arthur Cecil Pigou, sont l'un des moyens de corriger les externalités négatives, en envoyant un signal-prix aux agents économiques qui tienne compte des coûts engendrés par la pollution. La taxe carbone par exemple, mais également les éco-modulations prévues pour les éco-contributions des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), sont des exemples de taxes pigouviennes.

Source : commission des finances

Le principe du pollueur-payeur a bien entendu un intérêt environnemental, puisqu'il incite les producteurs à réduire la pollution à la source, mais il a également un intérêt économique, puisqu'il permet de corriger les distorsions de concurrence entre les activités les plus polluantes (qui génèrent donc un coût pour la société) et celles qui préservent les ressources naturelles. Il est donc préférable, à double titre, que ce soient les producteurs eux-mêmes qui prennent en charge le coût de la fin de vie des biens qu'ils produisent : dans un objectif de préservation des finances publiques ainsi que pour responsabiliser des acteurs économiques.

B. LE MODÈLE DES FILIÈRES À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE EST AUJOURD'HUI EN CRISE

Les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) ont été mises en place pour organiser l'application du principe du pollueur-payeur à l'échelle européenne.

Les filières REP correspondent à l'obligation pour les producteurs, importateurs ou distributeurs de certaines catégories de produits d'organiser ou de financer la prévention, la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets issus de leurs activités. L'idée sous-jacente est d'obliger les producteurs à prendre en charge le coût de gestions des déchets engendrés par leurs activités - c'est-à-dire à internaliser en amont les externalités négatives produites par leurs activités.

Le principe de la REP a été introduit en droit français par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992, en application d'une loi plus ancienne, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. L'article 4 de ce décret prévoit ainsi que « tout producteur ou importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenue de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballages, dans le respect des dispositions des articles L. 373-2 à L. 373-5 du code des communes ».

L'article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) a précisé la définition de ce qu'est un « producteur » dans le cadre des filières REP : « Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d'une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Depuis la première filière REP en 1992, de nouvelles filières ont été mises en place régulièrement. La loi Agec en particulier a conduit à la création de dix nouvelles filières REP entre 2021 et 2025, portant le total des filières à vingt-deux, soit le double par rapport à la situation antérieure à la loi (onze filières). La dernière filière mise en oeuvre est celle des textiles sanitaires à usage unique (lingettes), depuis le 1er juillet 2025, et une filière supplémentaire, celle des emballages industriels et commerciaux (REP DEIC) doit être mis en place en place prochainement10(*).

Historique des filières REP

La première filière REP qui a été mise en place en France est celle des emballages ménagers, par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages. Plusieurs filières importantes ont ensuite été mises en place au cours des années 2000 (pneumatique en 2002, véhicules hors d'usage en 2003, équipements électriques et électroniques en 2005, textiles d'habillement en 2008).

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II » a ensuite consolidé juridiquement le dispositif, en inscrivant explicitement les éco-organismes dans le code de l'environnement, et en prévoyant les cas où de nouvelles filières pouvaient être créées par décret.

Plus récemment, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « loi AGEC », représente la réforme la plus importante des filières REP depuis leur création. Elle a notamment élargi le champ des REP au-delà du traitement de la fin de vie des produits, et a mis l'accent sur la prévention, le réemploi et la réparation, par la création du fonds de réemploi et de réparation, géré par les éco-organismes.

Source : commission des finances

Liste des filières REP à date du 30 septembre 2025

|

Filières REP antérieures à la loi Agec |

Nouvelles filières créées par la loi Agec |

|

1. Emballages ménagers et papiers imprimés 2. Équipements électriques, électroniques et électroménagers 3. Véhicules 4. Batteries 5. Médicaments non utilisés 6. Pneus 7. Textiles, linges de maison et chaussures 8. Produits chimiques ménagers 9. Meubles 10. Bateaux de plaisance et de sport 11. Dispositifs médicaux perforants en autotraitement |

1. Bâtiments, produits et matériaux de construction 2. Emballages professionnels 3. Jouets 4. Articles de sport et de loisir 5. Articles de bricolage et de jardin 6. Huiles minérales 7. Tabac / Mégots 8. Gommes à mâcher synthétiques 9. Textiles sanitaires à usage unique 10. Engins de pêche contenant du plastique 11. Aides techniques médicales |

Note : Les filières « emballages ménagers » et « papiers imprimés » ont fusionné par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.

Source : commission des finances

Pour répondre à ces obligations, les entreprises ont la possibilité soit d'instaurer un système individuel de collecte et de traitement agréé, soit de mettre en place collectivement des éco-organismes agréés avec d'autres entreprises soumises à la même filière REP.

Les producteurs ayant choisi de mettre en place un système individuel relèvent principalement de la filière des équipements électriques et électroniques (EEE) ainsi que de la filière « véhicules » (voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles). La grande majorité des producteurs ont opté pour la solution de l'éco-organisme. L'Ademe recense ainsi 27 éco-organismes exerçant leur activité en France11(*).

Il est possible que plusieurs éco-organismes fassent partie de la même filière REP, comme c'est le cas par exemple de la filière « Emballages ménagers et papiers graphiques » qui en comprend trois (Citéo, Adelphe et Léko). Dans ce cas, les entreprises peuvent librement choisir l'éco-organisme auquel elles souhaitent adhérer. Inversement, un même éco-organisme peut être agréé sur plusieurs filières12(*). On compte actuellement 26 éco-organismes (dont trois filiales de Citéo), soit un nombre un peu supérieur à celui du nombre de filières REP. Par ailleurs, sur l'ensemble de ces éco-organismes, 24 d'entre eux13(*) se sont réunis en juin dernier sous la forme d'une association loi 1901, le « collectif des éco-organismes »14(*).

La taille et le chiffre d'affaires (qui correspond aux éco-contributions perçues) des éco-organismes varient fortement. Le plus important, Citéo, comprend 463 ETP en incluant Adelphe et Citéo Pro, tandis que le plus petit, Pyréo, n'a que 2 ETP. De même, le chiffre d'affaires de Citéo atteignait 1,3 milliard d'euros pour l'exercice 2024, alors que celui de Pyréo n'était que de 900 000 euros.

Chiffres d'affaires et ETP des

éco-organismes membres

du collectif des éco-organismes

à la date de fin 2024

|

Eco-organisme |

ETP |

Chiffres d'affaires (en millions d'euros) |

|

Alcome |

24 |

49,6 |

|

Aliapur |

25 |

84,9 |

|

Aper |

5 |

3,3 |

|

Batribox |

16,24 |

10,8 |

|

Citeo |

Citeo : 437 |

Citeo : 1 300 Adelphe : 71,4 |

|

Cyclamed |

5 |

13 |

|

Cyclevia |

13 |

44 |

|

Dastri |

8 |

13,5 |

|

Ecologic |

97 |

140 |

|

Ecomaison |

98,9 |

420,6 |

|

Ecominero |

39 |

84,2 |

|

Ecopae |

1,6 |

1,4 |

|

Ecosystem |

165 |

429 |

|

France recyclage pneumatique (FRP) |

9 |

25,6 |

|

Leko |

24 |

31,6 |

|

Pyreo |

2 |

0,9 |

|

Recycler mon véhicule |

4 |

3,2 |

|

Refashion |

68 |

120 |

|

Soren |

10 |

9,9 |

|

Tyval |

4 |

7,2 |

|

Valdelia |

62 |

41,9 |

|

Valobat |

108 |

149 |

Note : Les données d'Ecodds et de Citéo Soin & Hygiène ne sont pas présentes, puisque les deux éco-organismes ne sont pas membres du collectif des éco-organismes.

Source : données transmises par le collectif des éco-organismes

Lorsqu'une filière compte plusieurs éco-organismes, l'autorité administrative peut imposer aux producteurs de choisir un éco-organisme coordonnateur, qui doit à la fois répartir les obligations entre les éco-organismes et assurer un service de guichet unique pour les collectivités ayant la charge du service public de gestion des déchets (SPGD)15(*).

Le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter les prochaines années, ce que révèle la progression des éco-contributions collectées par les éco-organismes : leur montant est passé de 1,9 milliard d'euros en 2022 à 2,3 milliards d'euros en 2024, et il devrait atteindre 8 milliards d'euros en 202916(*). Le montant des éco-contributions est en augmentation quasi continue depuis plus de vingt ans.

Évolution constatée et

prévisionnelle du montant des éco-contributions

perçues

par les filières REP entre 2000 et 2028

(en millions d'euros)

Note : les données sont constatées jusqu'en 2023, et prévisionnelles de 2023 à 2028.

Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe

D'un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Les difficultés et les crises se sont en effet multipliées au cours des derniers mois :

- la fédération Envie, groupe spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, a assigné l'éco-organisme Ecosystem en justice à la suite de la perte d'un appel d'offres. La presse a évoqué 1 000 emplois directs et indirects au sein du réseau qui auraient été menacés17(*). La procédure contentieuse en référé initiée par la fédération Envie a été rejetée ;

- en raison des difficultés rencontrées par la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), le Gouvernement a décidé d'un moratoire pour les dispositions devant entrer en vigueur en 2025. Un projet d'arrêté a été soumis à consultation publique jusqu'au 23 septembre dernier, et celui-ci prévoit la suspension de ces mesures jusqu'au 1er janvier 2027 ;

- enfin, la filière de la collecte du textile est entrée en crise l'été dernier. L'entreprise Le Relais, une branche d'Emmaüs qui met à disposition des bornes dans toute la France afin de favoriser le réemploi des vêtements, a ainsi accusé l'éco-organisme Refashion de ne pas leur reverser les éco-contributions. En conséquence, la collecte a été arrêtée dans un certain nombre de points de vente, et le 18 juillet, le ministère de la Transition écologique a annoncé le déblocage de 49 millions d'euros en soutien aux opérateurs de tri de la filière. Ce soutien représente 15 millions d'euros de plus par rapport à la version initiale du cahier des charges18(*).

Plus généralement, la soutenabilité économique des REP soulève des interrogations. En 2021, l'institut d'études économiques Rexecode indiquait « un supplément de coût pour les entreprises des filières REP (les « metteurs sur le marché ») d'au moins 2 milliards d'euros à l'horizon 2025 »19(*) et Marta de Cidrac et Jacques Fernique soulignent dans leur rapport de juin dernier que « Les acteurs économiques entendus, dont notamment France Industrie et le Medef, ont fait part de leurs inquiétudes face au coût économique croissant des filières REP, qui apparaît insuffisamment évalué lors du vote de la loi Agec de 2020. »20(*)

La politique de l'économie circulaire se trouve donc prise en étau entre, d'un côté, une augmentation massive des moyens et des exigences réglementaires dans les années à venir, et de l'autre, un système qui semble déjà toucher à ses limites alors que la loi Agec est à peine mise en oeuvre.

Face à ce constat, plusieurs travaux ont été réalisés sur la gouvernance des filières REP pour tenter d'en dresser un premier bilan. L'Inspection générale des finances (IGF), l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) ont ainsi remis en juin 2024 un rapport intitulé « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », qui passe en revue l'ensemble des filières, et dont la première et principale recommandation est de « créer une instance de régulation des filières REP, afin de regrouper et d'exercer de manière indépendante les fonctions de régulation des équilibres concurrentiels, de gestion des différends, de contrôle et de sanction. Conforter la direction générale de la prévention des risques, en lien avec la direction générale des entreprises, dans un rôle de définition du cadre et des objectifs de la politique publique de la REP et, plus largement, de l'économie circulaire. »21(*)

Dans leur rapport précité de juin 2025, les sénateurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique recommandent notamment d'« élaborer une stratégie industrielle pluriannuelle pour chaque filière REP, en associant l'ensemble des parties prenantes » (proposition 1) et de refonder la gouvernance des filières REP par la création de « nouveaux Comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP » (proposition 3)22(*).

Le présent rapport ne reviendra donc pas sur la question de la gouvernance des filières REP, mais il se concentrera sur les enjeux budgétaires et financiers de la politique de l'économie circulaire.

En effet, même si en vertu du principe du « pollueur-payeur », les producteurs eux-mêmes ont vocation à prendre en charge la majeure partie de la politique de prévention des déchets et de soutien à l'économie circulaire, l'État continue de participer directement au financement de cette politique à travers des subventions dans le cadre du fonds vert, du fonds économie circulaire et de France 2030.

Cette implication de l'État doit d'ailleurs être interrogée. L'Ademe, dans ses réponses au questionnaire du rapporteur spécial, a indiqué qu'« il est important de limiter les moyens d'action du fonds économie circulaire aux domaines non couverts par les filières REP. » La montée en puissance des filières REP avec la loi Agec aurait donc dû en toute logique s'accompagner d'une diminution des subventions publiques, mais c'est le mouvement inverse qui a été observé sur les dernières années : les crédits consacrés à cette politique ont plus que doublé, passant de 175,9 millions d'euros en 2020 à 434,1 millions d'euros en 2024.

Il est donc impératif, à cette aune, que la nécessité et les modalités des subventions en matière de soutien à l'économie circulaire soient réexaminées. Il en va non seulement de l'exigence de réduire le déficit public, mais également de rendre pleinement opérant le principe du « pollueur-payeur ».

Évidemment, si les filières REP doivent prendre en charge elles-mêmes les investissements dans l'économie circulaire, il faut que le fonctionnement et le contrôle des éco-organismes soient satisfaisants. C'est aujourd'hui loin d'être le cas, et le présent rapport formule des propositions en matière de supervision de ces filières.

Enfin, le développement de l'économie circulaire comporte des enjeux pour les finances publiques en raison également de la « ressource propre plastique », que la France paye tous les ans à l'Union européenne. La France est le premier contributeur de cette ressource, en raison de ses très faibles performances dans le recyclage des plastiques, comme cela est détaillé infra.

C. LES ÉCO-CONTRIBUTIONS DOIVENT RESPECTER LE PRINCIPE DU « POLLUEUR-PAYEUR »

Les éco-organismes ne sont pas des institutions publiques, mais relèvent du droit privé. Cependant, les éco-organismes ne sont pas autorisés à dégager des bénéfices, et par conséquent, leur équilibre économique est uniquement guidé par leurs dépenses, lesquelles doivent répondre aux obligations formulées dans le cahier des charges de la filière REP. L'enveloppe des recettes à percevoir est donc d'un montant connu à l'avance.

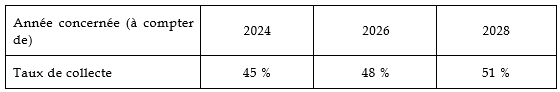

Ces cahiers des charges sont au coeur du fonctionnement des filières REP. L'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose que chaque cahier des charges est fixé par arrêté du ministre de l'environnement, et qu'il doit préciser « les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage ». À titre d'exemple, des extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement sont présentés.

Extraits du cahier des charges de la filière des éléments d'ameublement

Objectif global de collecte

L'objectif annuel de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement qui ont été collectés durant l'année considérée.

Objectif de valorisation

Le taux de valorisation est calculé comme étant la quantité de déchets (en masse) d'éléments d'ameublement entrant l'année considérée dans une installation de valorisation.

Source : commission des finances, d'après l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement

Les éco-organismes sont financés par une « éco-contribution », versée par les entreprises qui leur sont adhérentes. Cette éco-contribution finance l'ensemble des obligations des fabricants et distributeurs (prévention, collecte, tri, recyclage des déchets, etc.).

L'éco-contribution est obligatoire pour les producteurs qui n'ont pas mis en place un système individuel de traitement des déchets, que cette absence soit voulue ou non, comme le rappelle d'ailleurs une décision de la cour administrative d'appel de Paris de 2014 : « si la contribution financière versée supportée par les producteurs et répercutée à l'identique jusqu'au consommateur final ne constitue pas un prélèvement fiscal, elle représente cependant une charge obligatoire, qui augmente le prix des produits »23(*).

En outre, la Cour des comptes se déclare compétente pour contrôler les éco-organismes au titre de l'article L. 111-7 du code des juridictions, au motif qu'elle considère que les éco-organismes sont des « organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. »24(*) Les magistrats financiers ont par ailleurs procédé à de nombreux contrôles des éco-organismes25(*).

Toutefois, bien qu'elle soit obligatoire, l'éco-contribution n'est pas considérée comme une imposition de toute nature, mais elle est davantage assimilée à une redevance. Le Conseil d'État a en effet estimé dans une décision de 2017 que « la contribution financière versée à l'organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci », et que pour cette raison, « elle ne saurait être regardée [...] comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique »26(*). Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un avis que le Conseil d'État a rendu le 11 juillet 2011 sur cette même question. Pour cette raison, bien qu'elles représentent des milliards d'euros, les éco-contributions ne figurent pas dans le budget de l'État.

Extrait de l'avis du Conseil d'État,

9ème et 10ème sous-sections

réunies,

11 juillet 2011, n° 346698

« 4. Il résulte des dispositions précitées que tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages est tenu, soit de pourvoir lui-même à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'il utilise, soit de recourir, pour l'élimination de ses emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d'un cahier des charges. Lorsque le producteur opte pour la seconde branche de cette alternative, la contribution financière versée à l'organisme agréé mentionné à l'article 4 du décret du 1er avril 1992, si elle se rattache à l'exercice d'une mission d'intérêt général qui consiste à organiser sur le territoire national la collecte sélective, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique des emballages ménagers, constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par cet organisme, consistant à réaliser, pour son compte, les prestations ayant pour but d'éliminer les résidus d'emballages et ne saurait être regardée comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique. »

Source : site internet du Conseil d'État

En effet, bien qu'elle soit répercutée sur le prix des produits, l'éco-contribution ne saurait être assimilée à une taxe sur la valeur ajoutée. Elle est censée incarner le principe du « pollueur-payeur », c'est-à-dire qu'elle doit représenter le prix à payer pour les producteurs pour la gestion des externalités négatives - en l'occurrence la production de déchets - liées à leurs activités. L'éco-contribution doit donc être considérée comme une redevance sur la production, et non pas comme une taxe sur la consommation.

C'est par ailleurs la raison pour laquelle le montant de l'éco-contribution n'est en général pas indiqué sur la facture du consommateur final, sauf pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (article L. 541-10-20 du code de l'environnement), et celle des éléments d'ameublement (article L. 541-10-21 du même code).

Par ailleurs, l'indication du montant sur la facture, qui est une mesure issue de la loi Agec, est critiquable. Elle conduit en réalité à assimiler les éco-contributions à une taxe sur la valeur ajoutée, et à faire peser la responsabilité des filières sur le citoyen. Ce transfert de responsabilité va à l'encontre du principe de « pollueur-payeur », qui constitue le fondement même des filières REP.

II. LES FAIBLES PERFORMANCES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES LA CONDUIT À PAYER UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À L'UNION EUROPÉENNE

La « ressource propre plastique » est une taxe assise sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés, qui a été établie par la décision 2020/2053 du Conseil de l'Union européenne pour le budget 2021-2027 de l'UE. Cette décision fixe un taux d'appel uniforme appliqué aux déchets d'emballages en plastique non recyclés qui est aujourd'hui de 0,8 euro/kg.

La Commission européenne prévoit de passer ce taux à 1 euro/kg lors du prochain cadre budgétaire, et il faut relever que certains États membres bénéficient d'une compensation forfaitaire équivalente à 3,8 kg par habitant pour alléger leur contribution. Pour l'année 2023, cette ressource a rapporté environ 7,2 milliards d'euros, ce qui représente autour de 4 % des recettes totales du budget de l'Union européenne.

Contexte de la création de la « ressource propre plastique »

Les ressources propres sont prévues dans les traités européens (notamment l'article 311 du TFUE), qui donnent à l'UE la capacité de se doter de moyens financiers « propres » à elle.

Historiquement, trois types de ressources propres permettaient d'alimenter le budget européen :

- une ressource propre basée sur le revenu national brut (RNB) de chaque État, qui est la ressource propre la plus importante car elle permet d'abonder les deux-tiers du budget européen ;

- une ressource propre prélevée sur la base de la TVA perçue par chaque État membre, et qui représentait entre 10 et 15 % du budget européen ;

- ensemble de ressources propres dites « traditionnelles » et qui sont notamment issues des droits de douane perçus sur les importations venant de pays tiers et qui représentaient entre 15 et 20 % du budget européen.

Avec le départ du Royaume-Uni, l'Union européenne a perdu une contribution importante, estimée à environ 75 milliards d'euros sur la période 2021-2027.

Pour combler ce déficit, la Commission a proposé dès 2020 la création de plusieurs « nouvelles ressources propres », notamment basées sur les quantités d'emballages en plastique non recyclés (également appelée « ressource propre plastique », le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) ou encore les recettes excédentaires issus du système d'échange de quotas d'émission (marché carbone). L'objectif de ces « nouvelles ressources propres » est de diversifier les recettes de l'Union européenne. Elles représentent aujourd'hui environ 10 % du budget européen.

Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial

Le 30 juin 2025, Eurostat a transmis les dernières données pour 2023 du recyclage des emballages en France : 2 424 kt de déchets d'emballages plastiques ont été générés dont 628 kt ont été recyclés, ce qui aboutit à un taux de recyclage de ces déchets de 25,9 %. Sur la base de ces éléments, le montant de la ressource propre plastique s'est donc élevé à 1,44 milliards d'euros27(*).

Plus précisément, trois catégories d'emballages sont considérées dans le calcul du montant de la ressource propre : les bouteilles en plastique à usage unique pour boissons (378 kt en 2023) ; les emballages plastiques ménagers hors bouteilles à usage unique pour boissons (778 kt en 2023) ; et les emballages plastiques non-ménagers (768 kt en 2023).

Cette taxe est souvent qualifiée d'« amende »28(*), dans la mesure où elle est évitable : la France a en la possibilité de réduire sa contribution en améliorant le taux de recyclage du plastique. Or, la France est le premier contributeur européen de cette « ressource propre plastique », en raison de sa faible performance dans le recyclage de ces matériaux. En 2023, la France a à elle seule payé 20 % de l'ensemble du produit de la contribution. En comparaison, l'Allemagne a dépassé le taux de 50 % des emballages plastiques recyclés en 2022, tandis qu'en France, la même année, cette proportion n'était que de 25,2 %.

Évolution de la contribution de la France à la ressources propres « plastique » entre 2022 et 2024

|

Année |

Emballages plastiques mis en marché (en mégatonnes) |

Emballages plastiques recyclés (en mégatonnes) |

Emballages plastiques non recyclés (en mégatonnes) |

Taux recyclage |

Équivalent ressource propre (en milliards d'euros) |

|

2022 |

2,433 |

0,612 |

1,821 |

25,2 % |

1,46 |

|

2023 |

2,424 |

0,637 |

1,797 |

26,2 % |

1,44 |

|

2024 |

2,416 |

0,669 |

1,795 |

27,2 % |

1,43 |

Note : le montant indiqué pour 2024 est une estimation.

Source : réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial

En cumulé, la France a donc dépensé 4,3 milliards d'euros entre 2022 et 2024 pour payer cette contribution.

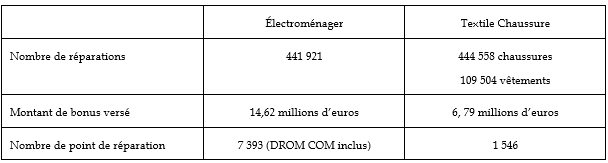

Il est bien entendu irréaliste d'atteindre un taux de 100 % de déchets recyclés à court terme, mais le respect des objectifs de taux de collecte permettrait de faire des économies significatives : elles auraient atteint de l'ordre de 526 millions d'euros en 202329(*). Si la France avait un taux de recyclage des emballages plastiques similaire à celui de l'Allemagne, c'est-à-dire de 50 %, l'économie aurait été de 752,7 millions d'euros, toujours en 2023.

En cumulé, l'atteinte d'une cible de 50 % des emballages plastiques recyclés depuis 2024 aurait abouti à une économie potentielle d'environ 2,27 milliards d'euros. Ces chiffres ne sont pas négligeables : ils représentent l'équivalent du financement de plusieurs politiques publiques qui sont ainsi « gaspillées » par un taux de recyclage trop faible.

Économies potentielles dans un

scénarios où la France aurait atteint

une cible de 50 %

des emballages plastiques recyclés

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

DEUXIÈME

PARTIE

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REP DOIT PERMETTRE DE

RÉDUIRE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT

DANS LE SOUTIEN À

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS ÉPARPILLÉS

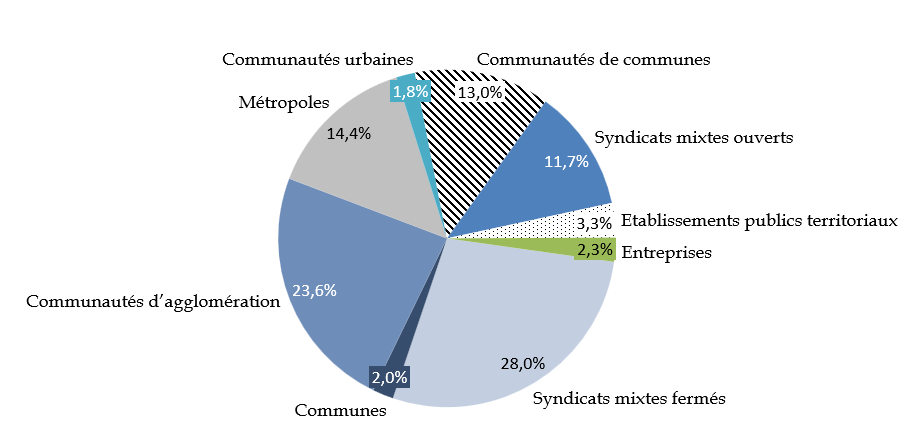

Les aides de l'État à l'économie circulaire, ainsi qu'à la prévention et la valorisation des déchets, reposent traditionnellement sur le fonds « économie circulaire » (FEC), géré par l'Ademe. Pendant longtemps, il s'agissait pour l'essentiel du seul vecteur de financement de l'État à cette politique, la thématique étant sinon portée par les collectivités territoriales.

Ce système de subvention s'est toutefois complexifié à partir de 2021 avec le plan de relance, la mise en place du fonds vert, et la montée en puissance de France 2030, qui financent tous les trois des projets en lien avec le traitement des déchets et l'économie. Ces nouvelles enveloppes ont toutefois été confiées à l'Ademe, ce qui a permis de maintenir une certaine cohérence en évitant les doublons dans les financements. La maquette budgétaire s'en est néanmoins trouvée complexifiée, ce qui a rendu in fine le suivi de ces politiques plus difficile.

A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE

1. Le fonds économie circulaire finance un champ très large de projets

Malgré la diversification des vecteurs de financement, le principal instrument de la politique de soutien à l'économie circulaire reste le « fonds économie circulaire », géré par l'Ademe. Les principaux champs dans lesquels intervient le fonds économie circulaire sont les suivants :

- la valorisation des déchets organiques, avec des aides aux opérations de tri à la source des biodéchets (gestion de proximité et collecte séparée), de compostage, de désemballage/déconditionnement et de méthanisation par cogénération ;

- le recyclage des déchets ménagers, industriels et du bâtiment et travaux publics, notamment des opérations de valorisation matière des déchets du BTP et des déchets des entreprises ;

- la valorisation énergétique, avec le financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) ;

- le développement de l'éco-conception au sein des entreprises et des filières à travers des diagnostics, le soutien à la réparation et au réemploi, à l'allongement de la durée de vie des produits, ainsi que le développement de l'écologie industrielle et territoriale ;

- la communication, le renforcement de l'information des consommateurs, et le renforcement des dispositifs locaux et nationaux d'observation de l'économie circulaire ;

- l'accompagnement des collectivités locales et des acteurs de l'économie circulaire, notamment avec la mise en place de plans et de feuilles de route locales.

Ces domaines sont larges, et ne font pas l'objet d'une définition précise. Ainsi, dans la pratique, le fonds économie circulaire peut financer tout projet qui présente un lien avec l'économie circulaire, ce qui peut aller du financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) à la mise en place de campagnes de communication dans les écoles.

Il n'y a pas non plus de limites s'agissant de la taille des entreprises éligibles à des financements du fonds économie circulaire : plusieurs entreprises du CAC 40 ont ainsi bénéficié de subventions30(*). Des cabinets de conseil ont également perçu des financements, et ce point mériterait d'être approfondi, les montants n'étant pas négligeables31(*).

En revanche, l'Ademe souligne que le fonds économie circulaire ne finance « aucune aide aux entreprises en difficulté », dans l'idée que le fonds ne devrait financer que les projets qui puissent devenir rentables à court terme. C'est une pratique conforme à une bonne gestion des fonds publics, car les financements publics ont seulement pour fonction d'amorcer des projets, et non pas à se substituer durablement aux financements privés.

Pour éviter à l'inverse les effets d'aubaine, c'est-à-dire le subventionnement d'entreprises qui auraient pu être financées à partir de fonds privés, l'Ademe a indiqué au rapporteur spécial que l'opérateur procède à un calcul du delta du coût avec la solution de référence32(*) pour définir les coûts éligibles à un soutien du fonds économie circulaire, et que le calcul du taux de rendement interne cible, en incluant l'aide, doit être inférieur à 8 %33(*).

Toutefois, ces estimations restent prévisionnelles, et il n'est pas possible de déterminer entièrement a priori si les financements publics étaient nécessaires ou non. Il reste donc souhaitable de favoriser au maximum le recours à des fonds privés avant d'engager des subventions de l'État.

Historique du fonds Économie circulaire

En 2007, le Grenelle de l'environnement prévoit la création du fonds déchets ainsi que du fonds chaleur. Leur gestion est confiée à l'Ademe, qui récupère également en 2010 le pilotage de quatre programmes d'investissement d'avenir.

Avant le fonds déchets, l'Ademe finançait déjà des actions liées à l'économie circulaire, mais sans qu'elle fasse l'objet d'une enveloppe dédiée. Ces actions s'inscrivaient toutefois dans les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, dont le premier date de 1992, soit un an après la création de l'Ademe.

Jusqu'en 2012, les soutiens étaient principalement orientés vers les collectivités territoriales. De 2009 à 2014, la dynamique de la thématique « prévention » était tirée par deux interventions principales : les plans et programmes de prévention des déchets (environ 80 % des montants engagés en 2013 et 2014), et la tarification incitative. Ces deux dispositifs ont été remplacées en 2015 par des interventions émergentes moins coûteuses (écoconception, mise en place de relais, gaspillage alimentaire) et un volet « animation territoriale ».

En 2016, un premier appel à projets « Orplast », qui vise à soutenir les entreprises dans le recyclage des plastiques, est engagé.

À partir de 2018, le fonds déchets est renommé « fonds économie circulaire » et renforce certaines aides aux collectivités, telles que les soutiens à la modernisation des centres de tri des emballages, ou encore à la mise en oeuvre de la tarification incitative.

Le fonds économie circulaire finance des projets de valorisation énergétique depuis le milieu des années 2010, mais cette thématique a pris de l'ampleur dans les années 2020 avec le financement de plusieurs projets importants utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial

La majeure partie des financements du fonds économie circulaire est orientée vers le recyclage et la valorisation énergétique (135,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros). Ces financements dépassent ceux consacrés à la prévention, à l'éco-conception et à la valorisation organique, qui représentaient 119 millions d'euros en 2023, alors que ces mesures se situent à un niveau plus élevé de la hiérarchie de l'économie circulaire. Cependant, la fin, cette année, du financement des projets de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération devrait conduire à inverser cette proportion.

Répartition des financements du fonds

économie circulaire

selon le secteur d'activité

visé

(en millions d'euros)

|

Fonds économie circulaire |

Engagé et en validation au 31 décembre 2023 |

|

Prévention (dont tarification incitative, réemploi, réparation...) |

55,2 |

|

Production et consommation durable (dont éco conception, économie de la fonctionnalité...) |

25,8 |

|

Valorisation organique |

38 |

|

Recyclage et valorisation énergétique (dont valorisation de combustibles solides de récupération, valorisation de plastiques, métaux...) |

135,1 |

|

Outre-mer (équipements spécifiques non soutenus en métropole et rattrapage structurel) |

5,5 |

|

Autre (expertise, outils nationaux, bases de données, affichage environnemental, observation...) |

43,4 |

|

Total 2023 |

303 |

Source : réponses de l'Ademe au questionnaire budgétaire du projet de loi de finances pour 2025

Moyennes et médianes par année des

financements

du fonds économie circulaire

|

Années |

Nombre de dossiers |

Montant moyen (en euros) |

Montant médian (en euros) |

Montant total (en millions d'euros) |

|

2020 |

2 167 |

76 023 |

19 801 |

164,6 |

|

2021 |

1 972 |

83 091 |

17 500 |

163,4 |

|

2022 |

1 628 |

102 636 |

17 126 |

166,9 |

|

2023 |

2 200 |

137 848 |

13 290 |

303,0 |

|

2024 |

2 809 |

107 295 |

12 681 |

301,3 |

|

Total 2020-2024 |

10 776 |

102 111 |

15 798 |

1 099,2 |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

L'analyse des montants versés indique également un écart significatif entre la moyenne (102 111 euros entre 2020 et 2024) et la médiane (15 798 euros), ce qui est le signe d'une grande disparité dans le coût des projets financés.

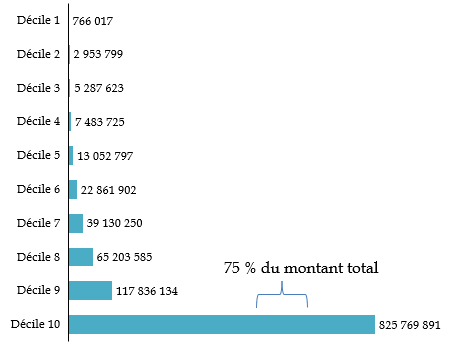

Les 10 % des dossiers avec les montants les plus élevés représentent 75 % du montant total, avec un montant moyen pour ces dossiers de 766 732 euros. À l'inverse, 30 % des dossiers (ce qui correspond à 3 234 dossiers) correspondent à un montant moyen inférieur à 5 000 euros. Il est légitime pour ces derniers cas de s'interroger sur la plus-value réelle du financement par le fonds économie circulaire, au regard notamment du coût administratif d'instruction des dossiers.

Répartition des financements du fonds économie circulaire par décile

|

Décile |

Nombre de dossiers |

Montant moyen (en euros) |

Montant total (en euros) |

Part du montant total |

|

1 |

1 078 |

711 |

766 017 |

0,1 % |

|

2 |

1 078 |

2 740 |

2 953 799 |

0,3 % |

|

3 |

1 078 |

4 905 |

5 287 623 |

0,5 % |

|

4 |

1 078 |

6 942 |

7 483 725 |

0,7 % |

|

5 |

1 078 |

12 108 |

13 052 797 |

1,2 % |

|

6 |

1 078 |

21 208 |

22 861 902 |

2,1 % |

|

7 |

1 077 |

36 333 |

39 130 250 |

3,6 % |

|

8 |

1 077 |

60 542 |

65 203 585 |

5,9 % |

|

9 |

1 077 |

109 411 |

117 836 134 |

10,7 % |

|

10 |

1 077 |

766 732 |

825 769 891 |

75,0 % |

|

Total 2020-2024 |

10 776 |

102 111 |

1 100 345 723 |

100 % |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

Représentation des financements du fonds économie circulaire par décile

(en euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

2. L'arrêt du financement des combustibles solides de récupération par le fonds économie circulaire est justifié dans un contexte de contrainte budgétaire

Dans la loi de finances initiale pour 2025, le montant du fonds économie circulaire est passé de 300 millions d'euros à 170 millions d'euros. Cette baisse des crédits fait suite au plan d'économies décidé par le Gouvernement de Michel Barnier, et elle porte spécifiquement sur le financement des installations de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).

Les CSR ont en effet représenté une part significative des financements du fonds économie circulaire sur les dernières années. L'Ademe propose un mécanisme de soutien aux chaufferies CSR depuis 2016, et six sessions de l'appel à projets CSR ont été lancées jusqu'à aujourd'hui : en 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 (deux sessions), et enfin en 2024. Ces appels à projets ont permis d'identifier 24 projets lauréats, choisis sur la base notamment de critères environnementaux (rendement, origine et nature des déchets, substitution de combustibles fossiles) et économiques (taux de retour sur investissement minimum à atteindre).

Au-delà des subventions de l'Ademe, des certificats d'économies d'énergie (CEE) peuvent également être accordés lorsque les CSR se substituent à un combustible plus émetteur de gaz à effet de serre, et que la chaufferie CSR vient améliorer la consommation globale d'énergie. Seuls sont éligibles aux aides Ademe les projets utilisant des CSR dont la part biogénique en énergie est supérieure à 50 %34(*). Il s'agit d'une exigence découlant du régime européen d'aide aux entreprises35(*).

En 2023, le soutien aux installations utilisant des combustibles solides de récupération a ainsi constitué 23 % des financements du fonds économie circulaire, soit 71,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros. Par ailleurs, les dossiers représentant les montants les plus élevés financés par le fonds économie circulaire concernent la création de chaufferies pour des CSR.

La valorisation énergétique par combustible solide de récupération

L'article R 541-8-1 du code de l'environnement définit les combustibles solides de récupération comme des déchets solides non dangereux, composés de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, et qui sont préparés pour être utilisés comme combustibles dans une installation dédiée.

Les installations utilisant des CSR peuvent, au titre du décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, produire de l'électricité, du gaz ou de la chaleur.

La norme NF EN 15359 (2011) encadre les CSR au niveau européen : elle définit des classes de qualité en fonction du pouvoir calorifique, de la teneur en chlore et de critères environnementaux (présence de métaux lourds, teneur en mercure, taux de carbone). Les chaufferies utilisant des CSR sont une technologie récente, la première ayant été inaugurée en France à l'automne 2017.

Les CSR peuvent relever de deux types de production. La « production conjointe » signifie que les CSR sont produits au sein d'une installation de traitement de déchets qui a une autre vocation principale, tandis que la « production dissociée » signifie que les CSR sont produits dans une installation exclusivement dédiée à la transformation des déchets non dangereux en CSR normalisés.

Une nouvelle révision de ces textes est prévue d'ici la fin de l'année 2025, afin de modifier les modalités de calcul des rendements pour prendre en compte les aléas de production d'énergie, en augmentant en contrepartie le rendement minimal à atteindre pour les chaufferies CSR alimentant des industriels en chaleur uniquement.

Source : commission des finances

Le projet le plus coûteux porte sur la création en 2024 d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos, à Origny-Sainte-Benoite dans l'Aisne, pour un montant de 36,4 millions d'euros. L'Ademe finance ainsi un peu plus d'un tiers de l'investissement total (100 millions d'euros)36(*). En second rang vient la création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui a été financée par le fonds économie circulaire à hauteur de 27,6 millions d'euros sur un total de 130 millions d'euros37(*).

Le troisième projet le plus important est la création en 2023 du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia, en Haute-Corse, qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 21,2 millions d'euros de la part de l'Ademe. Plus largement, les dix projets les plus financés par le fonds économie circulaire l'ont été pour plus de dix millions d'euros, et ils concernent tous en partie ou en totalité la valorisation énergétique. L'arrêt du financement des CSR aura ainsi des conséquences importantes sur la structure des financements du fonds économie circulaire.

Les dix projets ayant obtenu les financements

les plus importants du fonds économie circulaire depuis

2020

|

Année |

Projet |

Montant (en euros) |

Entreprise ou collectivité |

Département |

|

2024 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos |

36 400 000 |

Oristeam |

Aisne |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb |

27 594 000 |

Novasteam |

Meurthe-et-Moselle |

|

2023 |

Centre de tri et de valorisation du Grand Bastia |

21 217 164 |

Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse |

Corse |

|

2024 |

Création d'une chaufferie CSR à Auneuil |

16 000 000 |

Agri Biomasse chaudière |

Oise |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tavaux |

14 995 000 |

E.ON Business solutions |

Jura |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR à Marseille |

14 900 000 |

Mirecourt chaleur urbaine |

Bouches-du-Rhône |

|

2021 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Bois-Rouge à Saint-André |

14 500 000 |

Albioma bois-rouge |

La Réunion |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de SKPRF |

13 500 000 |

Engie énergie services |

Vaucluse |

|

2020 |

Création d'une unité de valorisation énergétique fonctionnant aux CSR à Dombasle-sur-Meurthe |

13 300 000 |

Dombasle énergie (Solvay et Véolia) |

Meurthe-et-Moselle |

|

2021 |

Centre de sur-tri et de préparation CSR à partir d'encombrants et de DAE |

11 501 083 |

Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion |

La Réunion |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

Il est difficile, à ce stade, de dresser un bilan du soutien aux installations utilisant des CSR. La politique est récente, et une chaufferie met plusieurs années avant de devenir opérationnelle. La capacité de consommation de CSR est seulement d'environ 500 kt/an pour une soixantaine d'installations permettant la préparation de CSR à partir de déchets non valorisables en matière, alors que la capacité de production théorique est de 2,5 Mt/an. Actuellement, les principaux consommateurs de CSR sont les cimenteries et fours à chaux : en 2022, une vingtaine d'installations consommaient environ 400 kt/an de CSR.

Néanmoins, la DPGR a indiqué au rapporteur spécial que, d'après une étude menée par l'Ademe, qui était en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport, il existe une quarantaine d'installations de production d'énergie à partir de CSR en projet, représentant une capacité de combustion d'environ 2,8 Mt/an de CSR. La valorisation énergétique des CSR devrait donc connaître une forte augmentation dans les années à venir.

La fin du financement des CSR par l'Ademe a néanmoins été déplorée par plusieurs acteurs rencontrés par le rapporteur spécial. La Federec a notamment regretté que « l'ADEME ait écarté les AAP CSR ; aussi nous estimons qu'il faut réintégrer le CSR et sanctuariser le budget de ce fonds pour qu'il continue à soutenir le développement de la filière CSR qui contribue directement à la souveraineté énergétique et industrielle de nos territoires. »38(*)

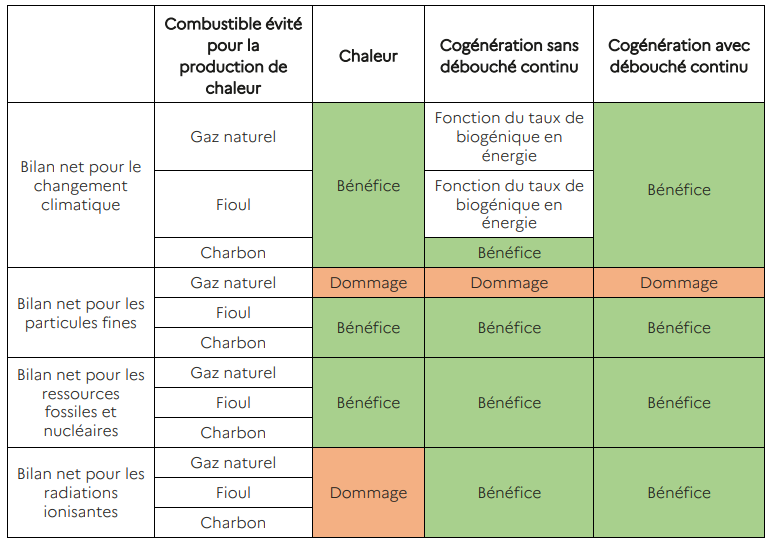

Une étude de l'Ademe, basée sur la méthode de l'analyse du cycle de vie (ACV)39(*), a toutefois conclu à un « bilan contrasté » de la filière CSR sur le plan environnemental, indiquant que « la filière CSR peut générer des bénéfices du point de vue du changement climatique et de la consommation de ressources fossiles et nucléaires, à condition que la chaufferie présente un haut rendement énergétique et que le débouché pour la chaleur soit continu. »40(*)

Selon l'étude, les CSR présentent un bilan négatif en matière de particules fines par rapport au gaz naturel, ainsi que pour l'émission de radiations ionisantes pour la production de chaleur. En revanche, les CSR connaissent un impact favorable en matière d'eutrophisation marine41(*) ainsi que d'évitement de l'usage des énergies fossiles.

Pour le critère environnemental « changement climatique », les CSR présentent un bilan positif, sauf pour la cogénération sans débouché continu auquel cas il est nécessaire que « le CSR ait un taux biogénique en énergie de 55 % ou plus » pour que le bénéfice soit supérieur à celui du gaz naturel ou du fioul.42(*) En outre, l'impact pour le changement climatique est négatif lorsque le combustible utilisé est à base de plastique43(*). Ainsi, si les CSR présentent un intérêt réel en matière environnementale, ils comportent d'importantes limites.

Bilan environnemental des CSR par rapport au combustible évité

Source : « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 134