B. UNE COOPÉRATION RÉGIONALE QUI PROGRESSE : L'ESQUISSE D'UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE ?

1. Un réseau diplomatique renforcé

La France a incontestablement musclé son dispositif diplomatique dans la région au cours des dernières années, à rebours de la tendance négative ailleurs.

À la suite du Ciom de juillet 2023, la nomination d'un conseiller diplomatique respectivement auprès des préfets de la Guadeloupe et de la Martinique a été effective dès fin 2023-début 2024.

L'ambassade auprès de Sainte-Lucie a par ailleurs été renforcée, en particulier avec l'affectation d'un attaché de sécurité intérieure et la création d'un poste de magistrat de liaison. Ce dernier a été pourvu il y a un an par Emmanuelle Doffe.

Au Guyana, comme l'a relevé Nathalie Estival-Broadhurst, « la décision de la France d'ouvrir à la rentrée une ambassade s'explique par des enjeux stratégiques, tant en Amazonie que sur le plateau des Guyanes, et par les perspectives économiques liées à la récente découverte de gisements pétroliers. Nos relations avec cette région reposent aujourd'hui sur un socle de consultations politiques régulières ». La création de ce poste diplomatique coïncide aussi avec l'adhésion de la Martinique à la Caricom laquelle a son siège à Georgetown (Guyana).

Pour autant, elle souligne que « le réseau diplomatique et culturel français, bien que dynamique, reste relativement peu dense. Certaines ambassades, comme celle de Castries à Sainte-Lucie, couvrent jusqu'à huit pays. D'autres ne sont représentées que par des postes de présence diplomatique, à l'instar de Trinité-et-Tobago ou de la Jamaïque. ».

Le réseau des ambassades françaises

dans la région Caraïbe

et le plateau des Guyanes

La France est représentée dans le bassin océan Atlantique - Caraïbe et plateau des Guyanes - par onze ambassades : au Brésil, à Cuba, en Haïti, en Jamaïque, au Panama (compétente pour les Bahamas), en République dominicaine, au Suriname, à Trinité-et-Tobago, au Venezuela, à Sainte-Lucie (pour les États membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), le secrétariat de l'OECO et La Barbade) et, depuis le 1er septembre 2025, au Guyana.

Trois ambassades sont spécifiquement en charge des relations avec les organisations régionales de la Caraïbe : l'ambassade de France à Sainte-Lucie pour l'OECO, l'ambassade de France à Trinité-et-Tobago pour l'Association des États de la Caraïbe (AEC) et l'ambassade de France au Guyana pour la Caricom.

À Sainte-Lucie, l'ambassade de France, en résidence à Castries, est accréditée auprès des six États anglophones de la Caraïbe orientale : Antigua-et-Barbuda (depuis 1982), Commonwealth de Dominique (depuis 1979), Grenade (depuis 1975), Saint-Christophe-et-Nievès (depuis 1984), Sainte-Lucie (depuis 1979) et Saint-Vincent-et-les-Grenadines (depuis 1982). Depuis 2014, elle est également accréditée auprès de la Barbade. Elle a également compétence consulaire pour les territoires britanniques d'outre-mer Tortola, Anguilla et Montserrat. En outre, elle est en charge des relations diplomatiques de la France avec le secrétariat de l'OECO.

Outre le suivi de l'actualité politique et économique et de la politique extérieure des États membres de l'OECO et de la Barbade, l'appui aux ressortissants français et européens dans cette zone et la préparation des négociations officielles de la France avec les autorités de ces territoires, l'ambassade de France en résidence à Castries est également chargée de « poursuivre l'insertion harmonieuse de la Guadeloupe et de la Martinique dans leur environnement régional ». Elle a en outre pour mission le renforcement de la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, en lien avec les ambassades des autres États membres dans la région et avec la délégation de l'Union européenne pour la Barbade, les États de la Caraïbe orientale, l'OECO et la Caricom.

L'ambassade de France à Trinité et Tobago est en charge des relations avec l'Association des États de la Caraïbe (AEC) dont le siège est à Port d'Espagne.

Annoncée en mars 2024 par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à l'occasion de la première visite d'un ministre français des Affaires étrangères au Guyana, l'ouverture d'une ambassade de France à Georgetown est intervenue au 1er septembre 2025. Outre la représentation de la France au Guyana, cette nouvelle ambassade est également en charge des relations avec la Caricom, missions auparavant assurées par l'ambassade de France au Suriname.

L'ouverture de cette nouvelle ambassade répond à la volonté de la France de renforcer sa coopération avec les deux pays grâce à deux ambassades distinctes et plus généralement, d'accroître sa présence dans la région du plateau des Guyanes.

Certains services de l'ambassade de France au Suriname - tels que ceux en charge des visas, du suivi des questions de défense, de coopération policière et de sécurité régionale - conservent néanmoins la compétence pour les deux pays.

Source : DSOM

2. L'intégration croissante des collectivités françaises dans les organisations régionales

a) Un besoin naturel et nécessaire

L'intégration des outre-mer français dans leur environnement régional ne relève pas seulement d'une option stratégique ou d'une émancipation statutaire, elle découle avant tout d'un besoin naturel, lié à leur géographie, leur histoire, leur identité et leurs vulnérabilités contemporaines communes, se traduisant par une communauté de destins10(*). Par conséquent, la coopération transfrontalière, en Guyane comme dans les Antilles, n'est pas une construction artificielle, mais une réalité ancienne11(*), qui s'est toujours mise oeuvre y compris à travers des rapports informels. Elle se révèle enracinée dans les pratiques des acteurs locaux et le quotidien de populations qui sont reliées par la culture créole.

L'exposition accrue au changement climatique et à l'érosion côtière, la gestion des risques cycloniques, la lutte contre les épidémies, la protection de la biodiversité, les effets des crises migratoires ou encore le trafic d'armes et de drogues sont autant de défis communs que les CFA partagent avec leur voisinage. Comme l'avait souligné Antonio Guterres, ancien secrétaire général de l'ONU, la Caraïbe est à l'avant-poste de l'urgence climatique mondiale, de même que Saint-Pierre-et-Miquelon dont le recul du trait de côté conduit à envisager le déplacement complet et ambitieux du village de Miquelon. La gestion spontanée de certaines catastrophes communes et chocs exogènes ont pu créer des précédents utiles. Le passage de l'ouragan Maria tout comme les dégâts causés par Irma à Saint-Martin ont montré la capacité des territoires à mettre en réseau leurs infrastructures, leurs expertises et leurs moyens. Mais cette logique de mobilisation ponctuelle tend à laisser place à une stratégie plus durable et formalisée de coopération.

Cette « géopolitique de la survie », d'après l'expression de Laurent Giacobbi, transforme ainsi profondément les priorités diplomatiques des États et territoires de la région. Elle impose de sortir d'une vision néocoloniale des relations extérieures pour construire, à l'échelle des bassins, des politiques de proximité fondées sur la réciprocité et la solidarité qui garantissent plus de résilience. Les collectivités ultramarines, bien qu'attachées à leur statut français et européen, ne peuvent rester en dehors des dynamiques régionales qui se renforcent autour d'elles.

Pourtant, les chiffres témoignent d'un décalage persistant. En 2020, la Martinique ne voyait que 4,4 % de ses importations et 2,5 % de ses exportations se réaliser avec la zone Amérique-Caraïbes d'après le rapport du Ciom 2023. La Guyane, quant à elle, échangeait moins de 1 % de ses flux avec le Brésil et le Suriname. Ce paradoxe traduit le maintien d'une dépendance presque exclusive à l'ancienne métropole, là où la proximité géographique devrait inciter au développement de circuits courts, plus efficaces et plus résilients. Le cas de la Guyane, contrainte de s'approvisionner en pétrole de la mer du Nord via la SARA en dépit de la proximité du Venezuela et demain du Guyana, du Suriname et de l'Amapa, illustre l'absurdité d'un système qui ignore encore trop souvent les réalités régionales. À l'heure où les ambitions d'une plus grande autonomie alimentaire apparaissent parmi les priorités de la zone, elles se heurtent à un « enfermement logistique » (Anthony Farisano, Cirad) qu'il convient à la coopération régionale de conjurer.

b) Les leviers juridiques : une combinaison des prérogatives de l'État et des collectivités

La coopération régionale repose sur un équilibre institutionnel, où les compétences de l'État et des collectivités territoriales s'imbriquent dans un cadre juridique désormais bien défini. D'un côté, les relations diplomatiques demeurent du monopole régalien de l'État, via ses représentations ministérielles ou ses relais préfectoraux. De l'autre, les collectivités ultramarines disposent depuis plusieurs années d'outils juridiques leur permettant d'exercer une action extérieure dans le respect des engagements internationaux de la France.

Comme le relate le rapport du CESECE de Guyane d'octobre 2024, le mouvement s'est structuré dès les années 1980 avec la reconnaissance de la capacité des entités infra-étatiques à tisser des relations au-delà des frontières nationales. Cette dynamique s'est traduite dans le droit français à travers plusieurs textes majeurs. La loi de décentralisation de 1982, puis surtout la loi du 6 février 1992, autorisent les collectivités à signer des conventions avec des partenaires étrangers dans leur champ de compétences. Ce cadre a été consolidé des échanges très formalisés par la loi d'orientation pour l'Outre-mer du 13 décembre 2000 puis renforcé par la loi du 5 décembre 2016, dite « loi Letchimy », laquelle constitue aujourd'hui la pierre angulaire de l'action extérieure des territoires relevant de l'article 73 de la Constitution (voir le volet 1 de la présente étude12(*)).

Toutefois, les disparités constitutionnelles entre territoires ultramarins limitent l'application uniforme de ce dispositif. Les régions relevant de l'article 74, comme Saint-Martin, bénéficient d'une autonomie certes plus poussée, mais aussi encadrée par une loi organique, qui en réalité restreint ses marges de manoeuvre. Ainsi, les conventions conclues avec la partie néerlandaise siamoise de l'île ne s'inscrivent pas encore dans un cadre légal national cohérent, alors que l'île pourrait faire office de laboratoire en matière de coopération transfrontalière et plus largement de coopération décentralisée, ce que réclame le président de la collectivité territoriale de Saint-Martin, Louis Mussington. Ce paradoxe législatif révèle l'importance d'un traitement juridique prenant mieux en compte la diversité statutaire, non seulement pour distribuer de nouvelles prérogatives, mais aussi pour formaliser des pratiques déjà en vigueur qui s'opèrent naturellement entre des territoires voisins.

La montée en puissance des collectivités dans la sphère régionale ne se fait donc pas en opposition à l'État, mais dans une logique de complémentarité. L'État accompagne cette dynamique, notamment par la désignation de conseillers diplomatiques auprès des préfets et l'intégration de représentants des collectivités dans certaines ambassades, comme c'est le cas pour la Martinique à Castries ou la Guyane au Suriname. Saint-Martin devrait nommer prochainement un agent auprès de l'OECO. Parallèlement, l'État reste garant de la légalité des actes de coopération conclus par les collectivités, via le contrôle préfectoral.

c) La levée d'une réticence anticoloniale envers la France et l'Europe

Les réserves des organisations régionales envers l'intégration des CFA connaissent depuis quelques années un infléchissement notable13(*). Ces territoires renvoyaient à l'histoire coloniale de la France, en plus d'appartenir au régime communautaire européen. Or, à la différence du bassin Indien, les territoires ultramarins de l'Atlantique font désormais peu l'objet de contestation de la part de leurs voisins, à la faveur de la reconfiguration géopolitique de la zone où la France et l'Europe peuvent incarner des partenaires stables contrairement aux États-Unis. Dans ce contexte, les liens entre les CFA et leur environnement géographique s'approfondissent de sorte à être les vecteurs d'une coopération « internalisée »14(*) avec l'Europe pour les organisations régionales, en plus de représenter pour les CFA des leviers d'autonomie.

Le processus d'adhésion de la Martinique à la Caricom illustre cette évolution. Initiée dès 2012, sa candidature avait soulevé de vives réticences : son absence de souveraineté, son appartenance à l'espace économique européen et son statut francophone venaient s'opposer à une communauté historiquement anglophone et tributaire du processus de décolonisation. Mais d'après Nathalie Estival-Broadhurst, un changement de doctrine s'est amorcé à partir de 2021, avec la nomination de Carla Barnett à la tête de la Caricom. Cette inflexion a permis d'envisager l'adhésion de collectivités non souveraines et francophones, à condition qu'elles s'impliquent dans des projets concrets et respectent les règles communes. Ainsi, la Martinique a pu signer son accord d'adhésion en tant que membre associé en février 2025, une avancée historique soulignée par le ministre Thani Mohamed Soilihi15(*).

Particulièrement à l'OECO, le partenariat avec les CFA est perçu comme une opportunité. Le directeur général, Dr Didacus Jules, désigne l'Union européenne comme « le partenaire de développement le plus durable » pour l'espace caribéen. Les territoires français y sont vus comme des vecteurs de montée en compétence, apportant de l'expertise technique, ouvrant la voie à un rehaussement des normes et donnant accès à des financements internationaux. Leur intégration est perçue non pas comme un « cheval de Troie » de la France ou de l'Europe, mais comme un levier de renforcement des capacités régionales.

d) Une intégration en progrès et différenciée

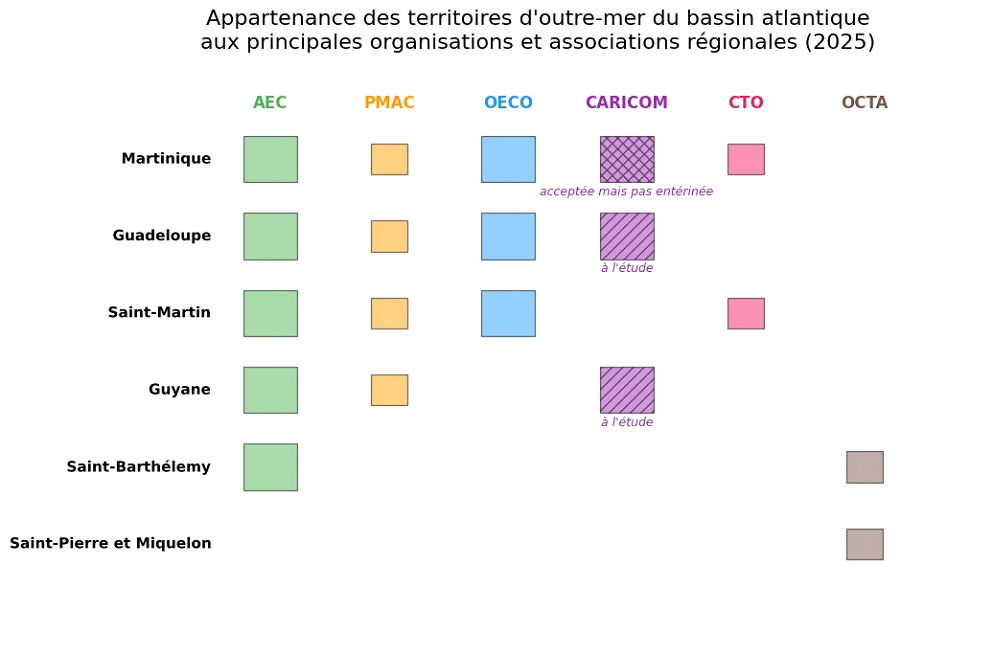

L'intégration des CFA dans les organisations régionales caribéennes se caractérise par une progression nette ces dix à quinze dernières années tout en restant marquée par des rythmes différenciés.

Appartenance des territoires d'outre-mer du bassin Atlantique aux principales organisations et associations régionales (2025)

Source : DSOM

La Martinique, pionnière en la matière dès 2012, avait engagé son processus d'adhésion dans la Caricom, plateforme emblématique dans la région. Encadrée par la loi de 2000 qui autorise les collectivités ultramarines à signer certains accords internationaux, cette démarche a vu sa légitimité augmenter par la « loi Letchimy » en 2016 et les orientations prises par le Ciom 2023. L'adhésion de la Martinique en tant que membre associé à la Caricom est aujourd'hui proche d'être entérinée, avec la ratification de la convention sur les privilèges et immunités par le Parlement français prévue pour début 2026.

La Guyane, forte de l'expérience martiniquaise, ambitionne à son tour d'accélérer son intégration avec le soutien de l'État et en coopération étroite avec ses partenaires régionaux. La préparation de la Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane qui en est à sa 18e édition, programmée en décembre 2025, s'inscrit également dans cette volonté de consolider des priorités communes. Celles mises à l'honneur cette année seront les échanges commerciaux et linguistiques et les modes de coopération transfrontalière sur le plateau des Guyanes.

À l'inverse, la Guadeloupe adopte une posture plus prudente, questionnant les bénéfices réels d'une adhésion à la Caricom, préférant s'impliquer voire faire preuve de leadership dans d'autres coopérations régionales. Dans la gestion du fléau des sargasses, elle assume actuellement la présidence du Comité de gestion de la biodiversité et des écosystèmes (BEMC) au sein de l'OECO. L'implication des territoires français dans l'OECO est d'ailleurs exemplaire : la Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin participent activement à ses projets, financent directement l'organisation et contribuent à des initiatives stratégiques telles que la restauration des mangroves et la transition énergétique.

Saint-Martin, île à la situation singulière car partagée entre la France et les Pays-Bas, joue un rôle croissant dans la coopération régionale. Devenue membre associé de l'OECO en mars 2025, elle a aussi accueilli la 17e Conférence de Coopération Régionale Antilles-Guyane (CCRAG).

L'ensemble de ces territoires, auxquels s'ajoute Saint-Barthélemy, font enfin tous partie de l'AEC qui, par la souplesse de sa procédure d'intégration, vient assoir plus librement la place naturelle des CFA dans leur espace géographique.

3. Le coup d'accélérateur de la coopération militaire, policière et judiciaire

Nécessité fait souvent loi. La montée des enjeux multiples de sécurité dans la région (orpaillage illégal, pêche illicite, narcotrafics, trafics d'armes, phénomène des gangs, immigration irrégulière...) a poussé à avancer vite ces dernières années pour « combler les trous ». Les réseaux criminels de plus en plus structurés se jouent de la fragmentation politique et juridique de la Caraïbe pour passer entre les mailles des filets que chaque territoire met en oeuvre.

Au niveau militaire, la loi de programmation militaire en cours consolide les moyens des forces de souveraineté outre-mer. Les Forces armées aux Antilles et les Forces armées en Guyane (FAG) remontent en capacité après des années d'attrition. Elle permet d'asseoir la crédibilité française dans la région et d'attirer les demandes de coopération des forces armées étrangères. L'attaché de défense pour la Caraïbe réside en Martinique auprès des Forces armées aux Antilles et est compétent pour la zone régionale. Pour ce qui concerne le plateau des Guyanes, la France dispose d'attachés de défense au Brésil et au Suriname.

Sur le plateau des Guyanes, une coopération militaire se tisse, en particulier avec le Suriname, le Guyana, la Colombie et le Brésil. La France forme des militaires surinamais. Ce dialogue stratégique grandit en dépit des contestations qui peuvent subsister sur le tracé exact des frontières. Il est important dans un contexte de transformation économique profonde du plateau avec l'exploitation pétrolière.

En matière de coopération contre les narcotrafics et les trafics en mer, le contre-amiral Nicolas Lambropoulos auditionné dans le cadre du rapport sur l'action de l'État outre-mer16(*) avait souligné la coopération étroite des nombreuses forces de sécurité dans la région, en particulier pour l'échange de renseignements. Aux États-Unis, le Joint InterAgency Task Force-South (JIATF-S), basée à Key West en Floride, est une sorte de centre inter-agences. Il réunit quinze pays et toutes les agences qui, de près ou de loin, luttent contre la criminalité, le crime organisé, le narcotrafic, et essaient de coordonner les moyens des différents pays (République dominicaine, Colombie, France, Pays-Bas, etc.). C'est une organisation militaire, qui travaille sous les ordres du commandement militaire américain pour le Sud. La France y dispose d'un officier de liaison et la JIATF-S. La France travaille aussi étroitement avec les forces des Pays-Bas basées à Curaçao, en première ligne face aux go-fast qui partent des côtes du Venezuela.

S'agissant de la coopération policière, elle monte aussi en puissance avec des avancées décisives.

Les ambassades de France au Brésil, à Cuba, en Haïti (avec une antenne à l'ambassade de France en République dominicaine), à Sainte-Lucie, au Suriname et au Venezuela disposent chacune d'un attaché de sécurité intérieure. Le poste d'attaché de sécurité intérieure à Sainte-Lucie, compétent pour la Caraïbe orientale, a été créé en 2024, dans le cadre du renforcement de la lutte contre le narcotrafic.

Un exemple de ces progrès est le récent accord quasi historique dans la Caraïbe conclu le 30 septembre dernier lors du 9e comité de sécurité mixte entre la France et Sainte-Lucie. Cet accord doit permettre aux forces de l'ordre de contrôler dans les eaux territoriales des îles respectives. Ce droit de poursuite en mer est une novation essentielle.

Les autorités des deux îles se sont aussi entendues pour renforcer l'échange de renseignements, renforcer la coopération judiciaire et veiller au respect des accords bilatéraux en matière de libre circulation des personnes, notamment pour les patients sainte-luciens qui viennent se soigner en Martinique.

Cet accord conclu lors de ce 9e comité s'ajoute à d'autres avancées obtenues ces dernières années :

- l'installation d'un attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de Sainte-Lucie, ainsi que d'un magistrat de liaison ;

- des échanges et formations des forces de police et de gendarmerie martiniquaises et sainte-luciennes.

De manière générale, la dynamique bilatérale avec Sainte-Lucie est très porteuse. Ce « momentum » très porteur, pour reprendre le mot du préfet Etienne Desplanques, doit être entretenu et amplifié avec ce partenaire essentiel dans la région.

Avec la Dominique, une commission mixte de sécurité sur le modèle de Sainte-Lucie devrait être installée prochainement.

Sur le plateau des Guyanes, un centre de coopération policière (CCP) à la frontière avec le Brésil est opérationnel depuis 2010 à Saint-Georges de l'Oyapock. Le capitaine Flavien Besnehard, responsable du CCP, a indiqué à la délégation que l'activité du CCP était en hausse permanente.

Le CCP de Saint-Georges-de-l'Oyapock

Le CCP compte 6 agents : 3 gendarmes, 1 policier national et 2 agents fédéraux brésiliens. Le travail se fait en portugais. Les échanges sont réguliers avec la police fédérale, la police fédérale routière et la police de l'Amapa.

Le CCP permet la consultation rapide des fichiers des personnes recherchées respectifs (environ 1 400 consultations de fichiers par an).

De nombreuses demandes concernent aussi le suivi de la population pénitentiaire, de nombreux Brésiliens étant incarcérés en Guyane. L'identification des gangs brésiliens est une des priorités des forces de sécurité en Guyane. On estime à 280 le nombre de Brésiliens en Guyane (libres ou en prison) appartenant à des factions. La menace de ces factions est un sujet de préoccupation majeure. L'identification rapide de ces individus doit permettre de les interpeler et de les expulser ou extrader le plus rapidement possible pour éviter toute forme d'enracinement dans la société guyanaise.

Le CCP est aussi consulté pour avis avant la délivrance des cartes de circulation transfrontalière, qui permet aux habitants des rives de l'Oyapock de circuler librement sans visa entre les deux pays. Il permet de vérifier les antécédents des demandeurs.

Source : DSOM

Des discussions sont en cours pour élargir le mandat du CCP à la coopération avec le Suriname.

Néanmoins, l'absence de CCP n'empêche pas le développement d'une coopération fructueuse entre la police française et leurs homologues surinamais. L'accord de coopération policière, signé le 29 juin 2006 et ratifié par la France, a été ratifié par le Suriname en octobre 2017, notamment grâce à l'intervention active de l'ambassadeur de France au Suriname et au Guyana. Cet accord a fait l'objet de protocoles d'application entre la gendarmerie et les forces de sécurité surinamaises (KPS). Mais le vrai changement d'attitude est observé depuis trois ans. Pour le colonel Thierry Crampé, un délinquant ne peut plus se réfugier au Suriname en toute quiétude. Depuis l'été 2024, 11 personnes recherchées ont été remises à la police aux frontières à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Maripasoula. Par ailleurs, pour la première fois, une commission rogatoire internationale a été acceptée par le Suriname. Des patrouilles miroirs le long du fleuve sont aussi organisées.

Enfin, complément indissociable, la coopération judiciaire commence à rattraper le retard par rapport aux avancées de la coopération policière.

Il existe dans la zone régionale deux postes de magistrats de liaison : l'un à l'ambassade de France au Brésil (pour le Brésil, le Guyana et le Suriname) ; l'autre à l'ambassade de France à Sainte-Lucie, poste créé en 2024 dans le cadre du renforcement de la lutte contre le narcotrafic, comme évoqué supra.

L'arsenal conventionnel, pauvre dans la région, commence à s'étoffer. Avec Sainte-Lucie, des accords de coopération, d'entraide judiciaire et d'extradition avec remise de personnes recherchées ont été signés en 2018. En pratique, ces accords n'avaient toutefois pas été mis en oeuvre avec seulement deux extraditions de 2018 à 2024. L'installation d'un magistrat de liaison en 2024, et la construction patiente d'un réseau de contacts opérationnels devraient porter leurs fruits. En 2025, 4 extraditions ont déjà eu lieu et 4 devraient suivre avant la fin de l'année.

L'identification des personnes ressources et la consolidation d'un réseau judiciaire sont une clef essentielle. À la Dominique, des interlocuteurs sont enfin identifiés. Pour Emmanuelle Doffe, magistrate de liaison à Sainte-Lucie, ce travail doit se faire aussi avec discernement pour identifier des responsables fiables, certains micro-États étant plus vulnérables à la corruption.

Du côté du plateau des Guyanes, un accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Suriname a été signé en 2021 et devrait être définitivement ratifié dans les prochaines semaines (voir infra). Il représente une avancée significative dans la coopération bilatérale. Ce texte établit un cadre juridique complet et adapté aux réalités du terrain :

- un champ d'application large, couvrant l'ensemble des infractions pénales punies d'au moins un an d'emprisonnement selon les législations des deux États. Cette disposition permet d'englober les infractions environnementales liées à l'orpaillage illégal ;

- la possibilité de créer des équipes communes d'enquête. Ces unités mixtes, composées d'enquêteurs et de magistrats des deux pays, pourront mener des investigations coordonnées sur des affaires complexes à dimension transfrontalière ;

- le transfert temporaire de personnes détenues à des fins d'audition ;

- une innovation majeure : la possibilité de procéder à des livraisons surveillées, technique d'enquête particulièrement efficace dans la lutte contre les trafics transfrontaliers. Cette méthode consiste à suivre des cargaisons illicites sans les intercepter immédiatement, permettant ainsi de remonter les filières criminelles jusqu'aux organisateurs.

Cet accord bilatéral complète le dispositif juridique déjà existant avec le Brésil. La France et le Brésil ont signé en 1996 un accord d'entraide judiciaire en matière pénale, complété en 2013 par un accord de coopération transfrontalière. La combinaison de ces instruments juridiques avec les deux pays frontaliers de la Guyane crée un cadre cohérent pour lutter contre la criminalité dans cette région.

Cet accord pourrait servir de modèle pour une coopération judiciaire plus large à l'échelle du plateau des Guyanes, englobant le Guyana, le Suriname, la Guyane française et une partie du Brésil. Des discussions existent pour établir un mécanisme de concertation régulier entre les procureurs généraux de ces territoires.

La magistrate Emmanuelle Doffe travaille également à identifier d'autres outils de coopération judiciaire, différents des accords bilatéraux qui présentent l'inconvénient de devoir être multipliés, parfois avec des États peu coopératifs ou avec lesquels la fréquence des contacts est très limitée. Le cadre de la Caricom, qui prévoit un mécanisme d'extradition, pourrait être intéressant. La Caricom est d'ailleurs déjà un outil intéressant en matière d'échanges de renseignement sur le trafic d'armes comme l'a confirmé le préfet de la Martinique Etienne Desplanques.

Quelques grands programmes de coopération ont été lancés pour consolider le travail en commun, au-delà des accords bilatéraux que la France peut conclure. On citera en particulier les programmes ALCORCA et EL PAcCTO.

Le programme ALCORCA

Programme de coopération policière et judiciaire de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le programme « ALCORCA » (Accord de lutte contre la criminalité organisée dans les Caraïbes) a été mis en place en 2016, afin de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic de drogue dans la zone régionale. Il concernait initialement la République dominicaine, le Mexique, Cuba, la Jamaïque et Haïti.

Renouvelé en 2019 sous l'intitulé « ALCORCA 2 », qui vise plus spécifiquement la lutte contre le trafic de cocaïne et les infractions qui lui sont liées, le programme a alors été étendu à plusieurs États des Petites Antilles - Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et la Barbade -, rejoints en 2024 par le Panama et le Costa Rica.

Son budget d'intervention était d'environ 180 000 euros pour l'exercice 2024, au titre du programme 105 (« Action de la France en Europe et dans le monde »).

En 8 ans, le programme a permis l'organisation d'une quarantaine de formations et séminaires, visant à former plus de 1 200 membres des forces de lutte anti-drogue des pays partenaires. Par ce renforcement des capacités locales, l'objectif du programme est d'optimiser l'efficacité des opérations de lutte contre la criminalité dans la zone régionale et de renforcer la coopération entre les services des États participant au programme, afin de favoriser la sécurité intérieure dans la zone régionale, en particulier au bénéfice des collectivités françaises des Amériques.

L'impact d'« ALCORCA » pourrait être accru par la recherche de synergies avec les programmes européens mis en oeuvre dans la zone Amérique latine - notamment EL PAcCTO 2 -, mais également par un travail en « équipe Europe » à la préfiguration d'une académie régionale en charge de lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants pour la Caraïbe, s'appuyant sur la République dominicaine. À cette fin, des contacts s'organisent avec la DG Intpa de la Commission européenne et une recherche de partenaires est lancée au niveau européen.

Source : DSOM

Le programme EL PAcCTO

EL PAcCTO (Programme Europe-Amérique latine d'assistance contre la criminalité transnationale organisée - Europe Latin America Programme of Assistance against Transnational Organized Crime) est un programme de coopération internationale financé par l'Union européenne visant à renforcer les capacités de lutte contre les trafics illicites et les narcotrafics, ainsi que la coopération régionale et internationale dans ce domaine.

Après une première phase initiée en 2017 avec un champ d'action centré sur l'Amérique latine, une deuxième phase du programme (EL PAcCTO 2.0), lancée le 11 mars 2024 à Panama City à la suite de l'accord sur EL PAcCTO 2.0 de novembre 2023, résultant du sommet UE-CELAC de juillet 2023, étend le périmètre du programme à la Caraïbe. Il concerne au total 18 pays de la zone régionale : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Entre sa première phase de mise en oeuvre et EL PAcCTO 2.0, le programme a vu son budget doublé, sa structure élargie pour des résultats plus durables et plus ambitieux et l'inclusion des pays des Caraïbes, ce qui illustre la volonté de promouvoir le dialogue et la coopération multirégionaux dans la lutte contre la criminalité organisée.

Relevant de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne (DG Intpa) et doté d'un financement de 58,8 millions d'euros, le programme EL PAcCTO 2.0 fonctionnera jusqu'à fin 2027.

Il est mis en oeuvre par un consortium d'États membres de l'UE, dirigé par la Fondation pour l'Internationalisation des Administrations Publiques espagnole (FIAP - Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), en collaboration avec ses partenaires français (Expertise France), italien (IILA - Institut Italo-Latino-Américain) et portugais (Institut Camões).

Ce programme englobe la chaîne pénale dans son ensemble, en incluant les acteurs des services de police, des systèmes judiciaires et des systèmes pénitentiaires, en favorisant le dialogue, un échange de bonnes pratiques et d'expériences positives entre pairs, une meilleure compréhension mutuelle, des dynamiques communes et l'interopérabilité des systèmes.

EL PAcCTO concentre son action sur cinq domaines : la cybercriminalité, la corruption, le blanchiment des capitaux, les droits humains et les problématiques liées au genre, grâce à de nombreux moyens d'action : ateliers de travaux pratiques, réforme et développement de la législation, création de protocoles entre institutions, impulsion de réseaux informatisés et de processus interopérables, renforcement des institutions et des outils régionaux, création de mécanismes entre l'Amérique latine et l'Union européenne...

Le programme est activé à la demande d'un des 18 pays de la zone régionale, avec les objectifs suivants :

- renforcer les capacités des forces de sécurité et des parquets en matière d'enquêtes pénales et d'opérations conjointes à l'échelle régionale et internationale ;

- renforcer les capacités des forces de sécurité, des acteurs des systèmes judiciaires et du personnel pénitentiaire dans la lutte contre la cybercriminalité à l'échelle nationale, régionale et internationale ;

- améliorer les cadres législatifs et réglementaires et renforcer les réseaux pour une coopération régionale plus efficace ;

- faciliter les processus de confiscation des avoirs criminels ;

- moderniser la gestion des systèmes pénitentiaires et implanter des processus modernes, effectifs et efficaces contre la criminalité organisée ;

- promouvoir une participation plus active des membres de la police, des institutions judiciaires et des systèmes pénitentiaires aux opérations régionales pour lutter conjointement contre la criminalité organisée.

Les pays destinataires de ce programme doivent participer activement et nommer plusieurs points focaux, à la fois transversaux et par secteur (police/justice/pénitentiaire), qui coordonnent les actions d'EL PAcCTO dans leur pays. En outre, une articulation avec d'autres projets dans la région est recherchée.

Il existe des liens étroits entre EL PAcCTO et AMERIPOL, soutenus par EL PAcCTO, et INTERPOL, qui intervient au soutien d'EL PAcCTO grâce au programme INTERPOL Support to EL PAcCTO financé par l'UE, mené par la sous-direction d'appui aux enquêtes sur les fugitifs d'INTERPOL.

Source : DSOM

Lors de leurs auditions par la délégation aux outre-mer les 10 avril et 10 juillet 2025, Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Arnaud Mentré, ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique, ont souligné l'importance des financements européens dans le cadre de ce programme, face à une problématique régionale majeure.

4. La consolidation des relations bilatérales

a) Sainte-Lucie : une dynamique forte à amplifier

Comme vu supra, la coopération entre la Martinique et Sainte-Lucie est très positive, aussi bien sur les questions de sécurité que d'économie. Les réseaux de transport maritime entre les deux îles se densifient et des échanges nombreux dans les domaines sanitaires, culturels ou universitaires se développent.

La présence du siège de l'OECO à Castries, organisation régionale la plus opérationnelle, et dont sont membres la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, est aussi un facteur de dynamisation de la relation avec cette île.

b) Une relation franco-guyano-brésilienne en net progrès

La coopération avec le Brésil est empreinte d'un dialogue constructif et une volonté commune d'avancer. Toutefois, la lourdeur des procédures et l'éloignement de Brasilia, principal centre de décision, ralentissent les progrès.

La coopération transfrontalière avec le Brésil est caractérisée par les similitudes que connaissent les territoires de la Guyane et de l'Amapa - couverts à plus de 90 % par la forêt amazonienne - avec un fort retard de développement par rapport à leurs États centraux, un sous-équipement et un enclavement importants face à une croissance démographique continue et rapide.

Depuis le 18 mars 2017, le pont de l'Oyapock relie la France (Guyane) et le Brésil (État d'Amapa). Au-delà de son impact symbolique, il constitue un vecteur de développement potentiel, mais il fait également naître des inquiétudes fortes vis-à-vis du poids que représente le Brésil. En effet, côté français, Saint-Georges de l'Oyapock est très peu développé. 5 000 habitants environ et une activité économique très faible. Côté brésilien, Oyapoque compte au moins 40 000 habitants et l'activité économique est en pleine effervescence. Ce déséquilibre crée des tensions et des opportunités.

Deux enjeux dominent avec le Brésil :

- gérer le bassin de vie le long de l'Oyapock ;

- développer l'insertion régionale plus globalement, notamment le développement des échanges commerciaux.

La gouvernance de cette relation bilatérale est désormais bien articulée. Au niveau de la frontière, le conseil du fleuve est l'instance locale consultative créée par la déclaration d'intention du 14 décembre 2012. Il se réunit régulièrement pour aborder les problèmes quotidiens de la gestion d'une frontière pour des populations qui vivent de part et d'autre.

La commission mixte transfrontalière (CMT)17(*) franco-brésilienne est l'instance supérieure qui aborde la relation Guyane-Brésil dans son ensemble. La collectivité territoriale de Guyane participe à l'ensemble de ces instances.

La CMT transmet ensuite ses orientations au niveau du dialogue politique bilatéral France-Brésil.

Au niveau politique, la récente visite du président de la République au Brésil en mars 2024 a permis de faire avancer la reconnaissance de la dimension amazonienne de la Guyane, et donc de la France. Un partenariat stratégique a été approuvé par déclaration commune des deux chefs d'État.

S'agissant de la collectivité territoriale de Guyane (CTG), elle dispose de deux antennes, l'une dans l'Amapa, l'autre dans le Para. Elles sont localisées dans le bâtiment du Gouverneur. La CTG a également signé une convention de coopération avec l'Amapa pour promouvoir la bioéconomie et l'économie circulaire.

Cette relation au beau fixe s'est matérialisée encore lors de la 14e CMT en juin 2025, lors de laquelle la suppression de l'obligation de visa pour les habitants de l'Amapa a été annoncée. Par ailleurs, la question de l'intégration de la Guyane dans les débats sur l'accord UE/Mercosur a été soulevée.

c) La relation avec le Suriname : un réchauffement encore fragile

Le contentieux frontalier brouille depuis des décennies la relation franco-surinamaise, le Suriname ne reconnaissant pas le tracé de frontière sur le fleuve Maroni18(*) (voir la carte au I.A.2.b). Toutefois, à la faveur d'une majorité parlementaire et d'un Gouvernement mieux orientés à l'endroit de la France, cet irritant n'a pas empêché la réalisation de progrès important. En particulier dans le domaine de la sécurité comme vu supra. Par ailleurs, l'accord-cadre en matière de coopération et d'amitié signé en 2018 et ratifié en 2021 permet notamment la signature ultérieure d'accords pour répondre aux nombreux enjeux de la coopération transfrontalière.

Dans le domaine économique, TotalEnergies est un opérateur majeur des programmes d'exploitation des hydrocarbures en cours (13 milliards de dollars d'investissement annoncés en 2024). Lors de l'entretien avec la délégation, le président de la République Chandrikapersad Santokhi s'est exprimé en faveur de la création d'une chambre de commerce franco-surinamaise à l'exemple de celle très dynamique existant entre le Guyana et son pays. Par ailleurs, le ministre des Finances Stanley Raghobarsing a salué le rôle de la France au sein du Club de Paris lors de la restructuration de la dette publique surinamaise en octobre 2022) ainsi que l'apport des conseils de la banque Lazard dans le redressement économique du pays.

L'AFD est aussi présente au Suriname, particulièrement dans le domaine de la santé : elle a participé à la création de l'hôpital d'Albina (voir infra). Les ministères de la Santé français et surinamais espèrent aussi aboutir à un accord de coopération portant sur la contamination aux métaux lourds, fléau qui touche notamment les communautés amérindiennes. Ils ont signé en octobre 2023 une déclaration d'intention visant à renforcer les coopérations dans le secteur de la santé. L'AFD a également participé au renforcement d'infrastructures routières, en particulier de la route qui relie l'est du pays à sa capitale Paramaribo. La délégation qui l'a empruntée regrette qu'aucun panneau ne le rappelle. Encore un exemple d'action invisibilisée de la France.

Le retour au pouvoir de l'opposition, à la suite des dernières élections législatives, devra être observé de près. Un refroidissement de la relation est à craindre, mais pas certain.

La coopération transfrontalière avec le Suriname est en effet caractérisée par des défis communs à relever, notamment en termes d'infrastructures. Concernant le franchissement du Maroni, le remplacement du bac actuel assurant la liaison fluviale entre Saint-Laurent du Maroni et Albina par un bac de grande capacité a fait l'objet d'un accord entre la France et le Suriname depuis 2014. Le projet est néanmoins toujours enlisé dans des problèmes techniques difficilement compréhensibles par les populations.

Le dialogue institutionnel repose principalement sur le Conseil du fleuve Maroni. En effet, la commission mixte instituée par la déclaration d'intention du 24 novembre 2009 ne s'est plus réunie depuis son installation. L'accord-cadre de 2018 doit renouveler ce cadre institutionnel du dialogue bilatéral et prévoit d'établir une commission mixte qui se réunira alternativement en France et au Suriname.

En matière de contrôle de l'immigration, des progrès sont aussi enregistrés. L'accord de réadmission des personnes en situation irrégulière du 30 novembre 2004, déjà ratifié par la France, est toujours en attente de ratification par le Suriname. Cependant le Suriname accepte la réadmission de ses ressortissants. Par ailleurs, la maternité de Saint-Laurent-du-Maroni étant la deuxième de France après Mayotte, du fait notamment que de nombreuses mères surinamaises viennent y accoucher, un représentant de l'État civil surinamais est directement implanté au sein du Centre hospitalier de l'Ouest guyanais à Saint-Laurent-du-Maroni. Cet agent évite les erreurs de transcription et vérifie la nationalité des parents surinamais.

La poursuite de ce rapprochement avec le Suriname est essentielle tant les liens sont forts entre les populations. On rappellera que le Maroni est historiquement un bassin de populations plus qu'une frontière hermétique. La guerre civile surinamaise (1986-1992) a provoqué l'afflux en Guyane de réfugiés surinamais Noirs-marrons de l'intérieur (les Bushinengués), dont des milliers sont restés sur place après la fin des hostilités. On estime que près de 25 000 personnes ont été déplacées durant ce conflit.

d) Le Guyana : une relation stratégique à construire

La coopération avec le Guyana n'est pas institutionnalisée. Cependant, le programme européen de coopération Interreg Amazonie (PCIA), géré par la collectivité territoriale de Guyane, a été élargi pour la première fois au Guyana sur la période 2014-2020 et confirmé pour 2021-2027.

L'ouverture d'un poste diplomatique en septembre 2025 doit ouvrir une nouvelle ère.

5. Des projets de coopération multiples sous financement européen

Les projets de coopération régionale sont foisonnants et couvrent tous les domaines.

Comme dans l'océan Indien, le principal financeur est l'Union européenne, suivie de l'AFD, et plus marginalement d'autres acteurs (collectivités, préfecture via le fonds de coopération régionale (FCR)).

a) La stratégie « Trois Océans » de l'AFD : la bonne approche à creuser encore

L'AFD est un autre financeur majeur de la coopération régionale, parfois sur fonds européens. En 2024, 357 millions d'euros ont été versés par le groupe AFD dans cette zone régionale.

Lors de son audition par la délégation aux outre-mer le 15 février 2024, Charles Trottmann, alors directeur du département des Trois Océans de l'AFD, estimait à cet égard que l'AFD « dispose d'une large palette d'instruments. Cependant, ils demeurent construits en silo, si bien que l'assemblage des différents fonds demeure malaisé. Au niveau européen, comme au niveau national, il manque un outil dédié permettant de construire des projets intégrés de coopération régionale. Nous en discutons avec nos ministères. ».

L'AFD dans la zone Antilles-Guyane

Dans le cadre de sa stratégie Trois Océans adoptée en 2019, l'AFD a pour objectif l'accompagnement des territoires ultramarins dans leur projet de développement durable et le renforcement de leurs liens avec leur voisinage, dans les bassins Atlantique, Indien et Pacifique, avec des directions régionales qui regroupent territoires ultramarins et États du même bassin.

1. Organisation et missions

Pour le bassin Atlantique, la direction régionale océan Atlantique (DROA) de l'AFD, basée à Fort-de-France, couvre 16 territoires de la Caraïbe et du plateau des Guyanes à partir de représentations dans trois départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane), deux collectivités françaises d'outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy) et trois États étrangers voisins (Haïti, République dominicaine, Suriname (représentation compétente également sur le Guyana)). La DROA intervient également à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la Martinique.

Constatant que les territoires du bassin Atlantique faisaient face à des défis majeurs (biodiversité remarquable, changement climatique, fortes disparités économiques, politiques ou culturelles), le groupe AFD a déterminé quatre axes d'action pour ce bassin :

- agir en faveur de la préservation de la diversité biologique et de l'adaptation des populations au changement climatique dans ces territoires vulnérables ;

- entreprendre des initiatives régionales afin de renforcer la sécurité sanitaire des populations ;

- renforcer la prise en compte des enjeux de genre et de dignité humaine ;

- accompagner la jeunesse par l'insertion professionnelle, la mobilité estudiantine et la consolidation des liens intergénérationnels.

Au sein du groupe AFD, les actions de l'Agence française de développement (AFD) - destinées au soutien du secteur public et des organisations de la société civile - sont complétées par celles de Proparco, filiale dédiée au financement et à l'accompagnement du secteur privé, et d'Expertise France, filiale mettant en oeuvre des projets de coopération technique visant à renforcer les politiques publiques de ses partenaires.

2. Modalités d'action

L'AFD accompagne tant des projets propres à chaque territoire, que des opérations de portée régionale.

Elle intervient grâce à une pluralité d'instruments :

- actions financées par des subventions de l'État français, grâce aux crédits du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre du « programme 209 », notamment pour celles touchant à la biodiversité ou la lutte contre le changement climatique ;

- actions financées par des subventions déléguées de l'Union européenne : la Commission européenne délègue à l'AFD la mise en oeuvre de certains fonds européens dans le cadre d'un accord de gestion indirecte ;

- actions financées grâce à des fonds du ministère de l'Intérieur et des outre-mer, à travers le « programme 123 » notamment, lorsqu'il s'agit d'infrastructures publiques, d'énergie et d'environnement ; ce fonds outre-mer (FOM) peut également appuyer la coopération régionale à partir des collectivités ultramarines françaises ;

- instruments orientés vers des acteurs spécifiques, comme la Facilité de financement des collectivités locales (FICOL) ou le Fonds d'expertise technique et d'échanges d'expériences (FEXTE) :

• la FICOL est dédiée au soutien des actions décentralisées des collectivités locales ; cet instrument produit un effet de levier très puissant, jusqu'à 70 % du financement, pour inciter les collectivités à mener des actions à leur initiative ;

• le FEXTE, fonds confié par le ministère de l'économie et des finances, permet de recourir à des acteurs français de toute nature (entreprises ou agences publiques) pour financer des prestations d'expertise auprès d'États étrangers ;

- actions financées grâce à des prêts accordés à des collectivités locales, établissements publics ou entreprises du secteur privé en charge de missions de service public.

Exemples de projets phares de l'AFD associant

territoires ultramarins

et États voisins de la zone

régionale19(*)

|

Titre et objet du projet |

Moyen(s) d'action et montant |

Partenaire(s) / bénéficiaire(s) |

Localisation |

|

Soutien à l'agence de santé publique caribéenne (CARPHA) Renforcement de la sécurité sanitaire régionale, en favorisant les partenariats interrégionaux, notamment avec l'ARS et le Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique |

Subvention de l'État français (1,5 million d'euros) |

CARPHA |

Pays membres de la Caricom |

|

Analyse des possibilités de développement de l'accès des patients internationaux à l'institut caribéen d'imagerie nucléaire (ICIN) de Martinique Accès à des soins de santé de qualité pour les patients de la Caraïbe, tout en contribuant à dynamiser le tourisme médical dans la région |

Subvention Fonds outre-mer (FOM) (200 000 euros) |

Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique (CHUM) |

Martinique |

|

Déploiement de la technologie des filtres plantés de végétaux (CARIBSAN II) Sur la base des retours d'expérience de la Martinique et de la Guadeloupe, projet de construction de 3 stations pilotes à Sainte-Lucie, la Dominique et Cuba, pour une adoption progressive de cette méthode d'assainissement - climato-résiliente, adaptée aux conditions tropicales et économiquement viable - à l'échelle de la Caraïbe |

Subvention de l'État français (3 millions d'euros) |

Office de l'Eau de Martinique (ODE) |

Sainte-Lucie, Dominique et Cuba |

|

Recycle OECS Réduction de la production de déchets et adoption de meilleures pratiques en termes de gestion des déchets dans le cadre de l'initiative « Zéro déchet dans les Caraïbes » de l'Union européenne |

Subvention déléguée de l'Union européenne (2,5 millions d'euros) |

OECO |

Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique |

|

Préservation et restauration des mangroves de la Caraïbe Soutien à des actions de restauration et de conservation des mangroves dans la Caraïbe orientale sur 6 sites pilotes, vers une gestion durable de ces écosystèmes à l'échelle régionale |

Subvention de l'État français et du Fonds français pour l'environnement mondial (5,5 millions d'euros au total) |

OECO |

Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Grenade |

|

Initiative régionale de lutte contre le phénomène sargasses Mené par Expertise France, projet régional rassemblant les territoires ultramarins et les États de la Caraïbe concernés, en abordant l'ensemble des dimensions du phénomène (recherche scientifique, détection et suivi en mer, protection des littoraux et écosystèmes, collecte et valorisation des algues) |

Subvention de l'État français déléguée à Expertise France (8 millions d'euros) |

OECO, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), entreprises, laboratoires et centres de recherche des filières de gestion et de valorisation des sargasses |

Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, République dominicaine, Belize, Mexique, Guadeloupe, Martinique |

|

Subvention à la plateforme d'intervention régionale des Amériques et Caraïbes (PIRAC) de la Croix-Rouge française Renforcement de la gestion des risques de catastrophe en favorisant la production et le partage des connaissances (formations ciblées, programme éducatif...) : environ 1,4 million de personnes dans la région devraient bénéficier de ces actions |

Subvention de l'État français (4,5 millions d'euros) |

Croix-Rouge française |

Bassin caribéen |

|

Partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes La Banque de développement des Caraïbes finance grâce à deux lignes de crédit d'un total de 93 millions d'USD des projets à forts impacts en matière de lutte contre le changement climatique et d'égalité femmes-hommes. |

Prêt (accompagné d'une subvention déléguée de l'Union européenne pour financer assistance technique, sensibilisation, études...) |

Banque de développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank) |

Bassin caribéen |

b) Les programmes Interreg

Deux programmes Interreg couvrent la région.

Le programme Amazonie était doté de 22,2 millions d'euros sur la période 2014-2020 (dont 18,48 du Feder). Pour la période 2021-2027, la dotation s'élève à 19 millions d'euros. Il couvre le plateau des Guyanes, de l'est du Brésil20(*) au Guyana.

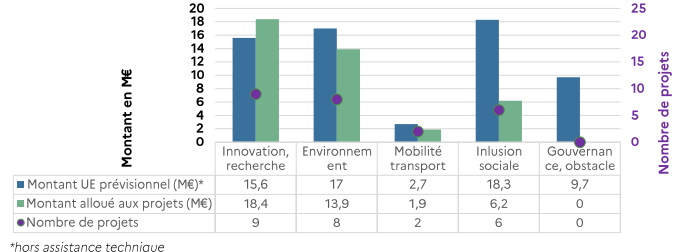

Le programme Caraïbe était doté de 85,7 millions d'euros sur la période 2014-2020 (dont 64,2 au titre du Feder). Pour la période 2021-2027, la dotation s'élève à 79,9 millions d'euros (dont 67,8 du Feder).

Un premier bilan à mi-parcours a été fait. Pour Interreg Caraïbes, 60 % du montant prévisionnel a été alloué au bénéfice de 26 projets.

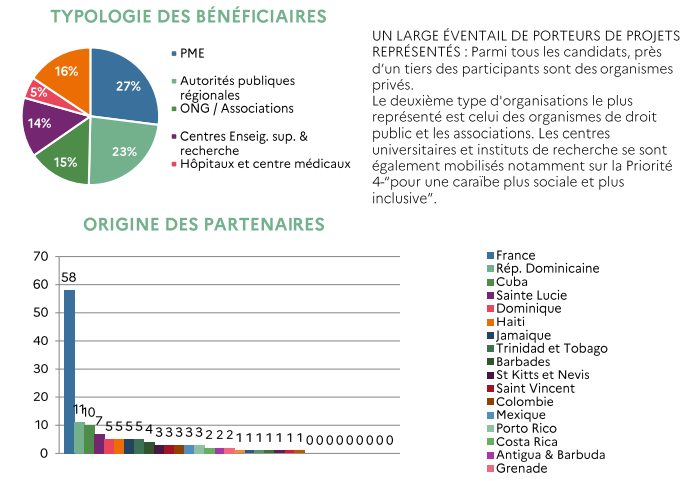

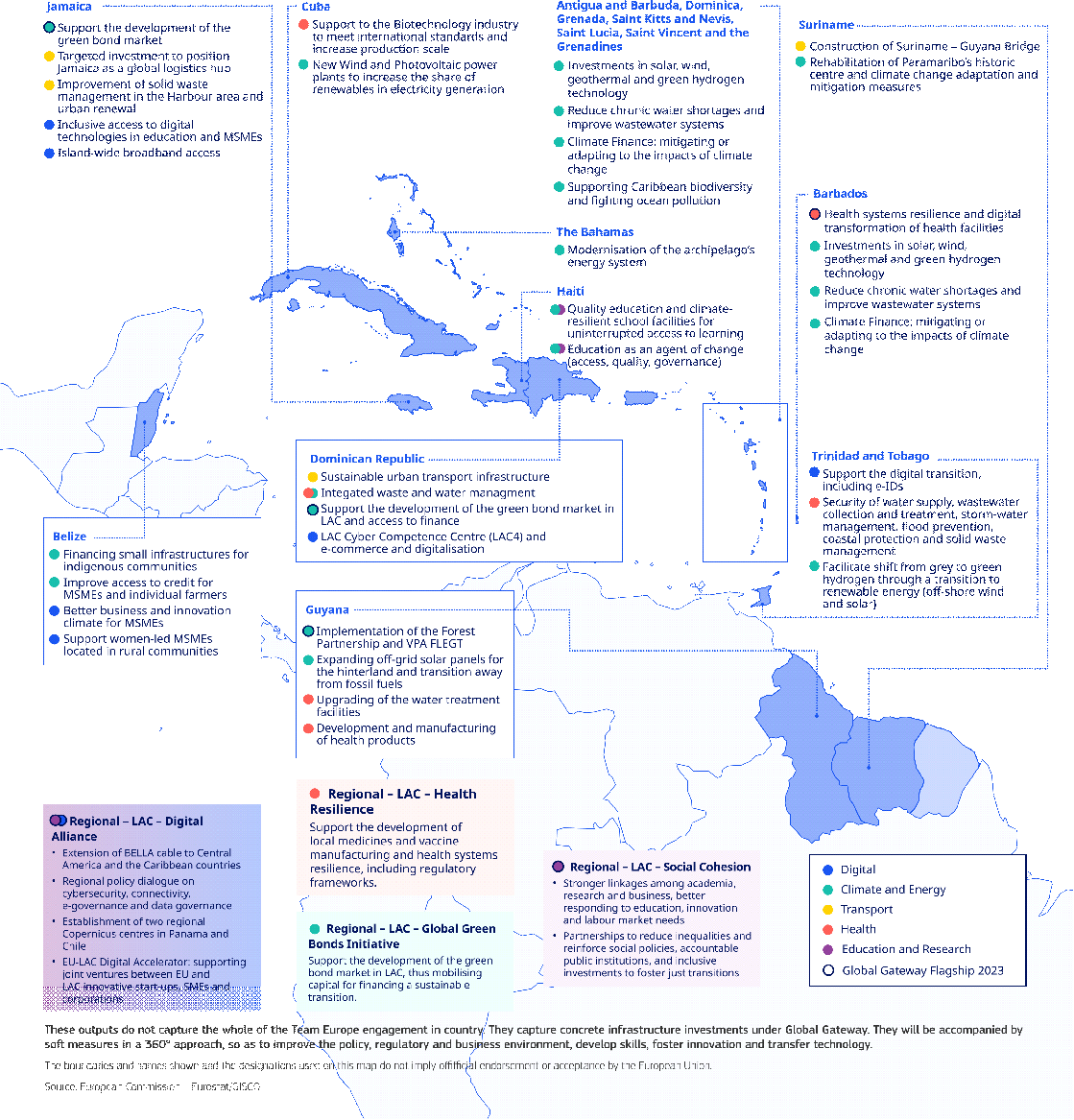

c) L'action extérieure de l'UE et le projet Global Gateway : un financement européen massif dans le voisinage des RUP et PTOM

L'Europe consacre des budgets importants à son action extérieure dans la région Caraïbe. Elle passe par différents canaux.

Le programme d'investissement Global Gateway pour l'Amérique latine et les Caraïbes est l'un des principaux résultats du sommet UE-CELAC des 17 et 18 juillet 2023. La participation de l'UE se concentre sur les transitions écologique et numérique équitables et exige l'adhésion des États membres et des institutions financières de l'UE pour être couronnée de succès. La réussite de Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes dépendra notamment de la mobilisation du secteur privé. Les principales priorités du programme d'investissement sont les suivantes : les sargasses, le transport maritime, les énergies renouvelables et la gestion des ressources en eau. Au total, ce sont 45 milliards d'euros que l'UE mobilise sous des formes diverses sur la période 2021-2027 en direction de ce partenariat.

Ces montants colossaux sont sans commune mesure avec les crédits limités des programmes d'Interreg. Les masses financières sont du côté du Global Gateway, et notamment du fonds NDICI.

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'autre acteur clef de cette équipe Europe. À titre d'exemple, la BEI et la Banque de développement des Caraïbes (BDC) ont annoncé en octobre 2024 une nouvelle opération conjointe pour apporter un soutien au secteur de l'approvisionnement et de la gestion de l'eau ainsi qu'à l'écosystème océanique dans les Caraïbes. Le prêt de la BEI de 100 millions d'euros (109,4 millions de dollars) doit permettre à la BDC de soutenir davantage de projets qui garantissent l'approvisionnement en eau potable, améliorent la collecte et le traitement des eaux usées et des déchets solides.

Les pays admissibles à ces investissements financés par la BEI seront les suivants : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago.

Présentation du Global Gateway dans la Caraïbe21(*)

6. Le rayonnement de nos territoires en matière sanitaire, environnementale et culturelle

La coopération régionale dans le bassin Atlantique rayonne dans les domaines sanitaire, environnemental, scientifique et culturel.

Ce dynamisme reflète la qualité de plusieurs établissements publics présents dans les territoires :

- les centres hospitaliers de Guyane, Martinique et Guadeloupe dotés de matériels de pointe, l'Institut Pasteur dans le domaine de la santé ou l'IRD ;

- le Cirad en matière d'agronomie ;

- l'Office français de la biodiversité (OFB), l'Office national des forêts (ONF) ou l'Institut français de recherche entièrement dédié à la connaissance de l'océan (Ifremer) en matière environnementale ;

- l'Université des Antilles ou l'Université de Guyane...

Au niveau des collectivités, la politique culturelle et éducative se diffusent dans la région. Les échanges scolaires avec les îles voisines sont très importants.

La liste des projets conduits sur financement Interreg ou AFD est longue. On en citera quelques uns.

Dans le domaine de la santé, grâce au soutien de l'Agence française de développement (AFD) et à la Caribbean Public Health Agency (CARPHA), des réseaux de veille épidémiologique ont été mis en place, notamment pour répondre aux épisodes de dengue, de zika ou encore à la pandémie de Covid-19.

L'ambassadeur Arnaud Mentré a mis en avant le programme Caribsan, développé par l'agence de l'eau de Martinique. Ce projet est un exemple de solution concrète qui peut avoir, à terme, un effet important sur la pollution de la mer des Caraïbes, notamment s'il est utilisé par des partenaires qui se trouvent dans des situations difficiles, comme Cuba. Doté d'une enveloppe de 8 millions d'euros, il porte sur le développement de systèmes de filtration par les plantes pour l'assainissement collectif ou semi-collectif.

* 10 Laurent Giaccobi, « Les Outre-mer caribéens : interface géopolitique ? », dans « Outre-mer : la France contestée », Politique étrangère, 2025/1, p. 40.

* 11 Étude sur « La circulation des biens et des personnes dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la Guyane, le Brésil, le Suriname et le Guyana », CESECE Guyane, octobre 2024, p.6.

* 12 https://www.senat.fr/notice-rapport/2023/r23-763-notice.html

* 13 Audition de Nathalie Estival-Broadhurst, 10 avril 2025.

* 14 Audition du Dr Didacus Jules, 17 septembre 2025.

* 15 Article sur « L'entrée de la Martinique dans la Caricom, « un événement historique » pour Thani Mohamed Soilihi », RCI, 21 février 2025.

* 16 Rapport d'information du Sénat n° 264 (2024-2025) déposé le 23 janvier 2025 par Philippe Bas et Victorin Lurel, intitulé « L'action de l'État outre-mer : pour un choc régalien ».

* 17 Elle a été formalisée par l'accord-cadre de coopération franco-brésilien du 28 mai 1996.

* 18 Dans une convention signée en 1915, dite de Paris, la frontière a été délimitée entre l'île Portal (à hauteur de Saint-Laurent du Maroni) et l'île Stoelman (à hauteur de Grand-Santi) selon le principe de la ligne médiane. Elle a ensuite été précisée de l'embouchure jusqu'au début de la rivière Lawa, avec des points GPS, par un protocole additionnel signé en 2021 et non ratifié à ce jour. Enfin, la troisième partie de la frontière ne fait pas l'objet d'un consensus ; elle se situe sur la rivière Litani selon les cartes françaises et sur la Marouini sur les cartes surinamaises. La ratification de ce protocole mettrait fin à une période de plus d'un siècle d'incertitudes sur le tracé frontalier et permettrait d'établir cette délimitation dans le respect des règles du droit international et de renforcer la coopération des deux Parties dans toutes les activités liées à la gestion du fleuve, dont le commerce, les mouvements de personnes et de biens.

* 19 https://www.afd.fr/sites/default/files/2025-05-03-18-01/FR_WEB_AFD-Projets%20Ocean%20Atlantique.pdf

* 20 L'État de l'Amapa et du Para ont signé la lettre d'intention. L'Amazonie, sollicité, n'a pas encore signé.

* 21 EU - Latin America and Caribbean Insvestment Agenda. Partnerships on Digital, Climate and Energy, Transport, Health, Education and Research, July 2023.