II. DES FREINS ENCORE IMPORTANTS À LEVER POUR CHANGER DE DIMENSION

Si la coopération régionale dans le bassin Atlantique connaît une montée en puissance indéniable et un changement de rythme dans plusieurs domaines, en particulier la sécurité, elle peine encore à dessiner des stratégies de long terme et à se transformer en une véritable diplomatie territoriale des outre-mer.

La dimension politique manque encore pour enclencher de vrais changements. Surtout, les résultats ne sont pas au rendez-vous dans le domaine économique. C'est là que les principaux efforts doivent porter. L'Europe peut être l'atout maître si la France parvient à l'aiguillonner dans la bonne direction.

A. AFFIRMER ET ACCÉLÉRER UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE DIFFÉRENCIÉE

1. Un espace géopolitique à réinvestir entre la Chine et les États-Unis

Pour Mme Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « les pays des Caraïbes, de l'Amazonie et, plus largement, de l'Amérique du Sud, rejettent la logique des blocs, refusant de choisir entre les États-Unis et la Chine ».

Cette tension géopolitique ouvre un espace pour une troisième voie franco-européenne.

Dr Didacus Jules, directeur général de l'OECO, exprime incidemment son inquiétude face à cette confrontation binaire en soulignant que l'Europe est pour l'OECO « le partenaire de développement le plus durable ». L'adhésion des Antilles francophones à l'OECO, espace anglophone à l'origine, doit être interprétée à cette aune. Ces adhésions permettent de se rapprocher de la France, mais aussi de l'Union européenne à travers elle.

Le relatif retrait américain ces dernières années a dégagé un espace pour la Chine qui a ancré son influence, ses réseaux et ses intérêts dans plusieurs territoires. Le récent retour « en force » des États-Unis n'est toutefois pas de nature à rassurer les acteurs régionaux, compte tenu de la tournure très militaire de celui-ci, dans un contexte de réduction drastique de l'aide au développement américaine. La récente destruction par l'US Navy, sans préavis, de plusieurs bateaux vénézuéliens suspectés de trafic de drogues, a « jeté un froid » dans toute la région, indépendamment de l'objectif partagé de lutte contre les narcotrafics26(*).

Cette volonté de consolidation du lien avec l'Union européenne a été encore renforcée par le Brexit. Beaucoup d'ex-PTOM britanniques, qui pourtant jouissaient déjà d'une forte autonomie par rapport à Londres, ressentent un effritement du lien avec leur métropole.

Inversement, en incluant les territoires caribéens des Pays-Bas, l'Union européenne peut s'appuyer dans cette région sur un nombre important de territoires, sous statut RUP ou PTOM. Cette présence territoriale « européenne », hors de l'Europe, n'a pas d'équivalent dans les autres régions du monde. Encore faut-il que l'Union européenne en prenne conscience (voir infra).

Thani Mohamed Soilihi, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a rappelé lors de son audition que le président de la République avait fait de l'insertion des outre-mer dans leur environnement régional une priorité stratégique.

Cette priorité est louable, mais se situe en deçà de ce qui est nécessaire, à savoir une véritable diplomatie territoriale des outre-mer portée par un réengagement diplomatique fort de la France (et de l'Europe) dans cette région du monde. Pour Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique et promoteur infatigable de l'action extérieure des outre-mer, la coopération régionale est nécessaire, mais insuffisante pour débloquer les verrous puissants qui enserrent le rayonnement régional des outre-mer. Il rappelle à cet égard le voeu ancien de Laurent Fabius, alors ministre chargé des affaires étrangères, en faveur d'une diplomatie territoriale. Sans ce changement de nature, la coopération régionale court le risque de s'enliser dans une succession de projets divers, sans changer de dimension.

La visite d'État du président de la République au Brésil en mars 2024 fut bénéfique pour tracer un nouveau chemin aux relations entre la Guyane et son continent.

En revanche, la région Caraïbe n'a pas encore reçu de message fort de la France, en dépit des nombreux signaux positifs relevés supra (réseau diplomatique renforcé, signature d'accords de coopération dans de nombreux domaines, adhésion de la Martinique à la Caricom...).

La signature de l'adhésion de la Martinique en tant que membre associé à la Caricom, lors du sommet des chefs d'État de la Caricom en février dernier à la Barbade, était l'aboutissement d'un long processus engagé depuis 2012. Ce sommet s'est ouvert en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le Gouvernement français était représenté par le ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux qui a également signé l'accord d'adhésion de la Martinique au nom de la France. L'engagement indéfectible du ministre délégué ne fait aucun doute. Néanmoins, cet événement aurait certainement mérité la présence du ministre des affaires étrangères et de l'Europe.

Cette timidité politique et diplomatique est pourtant bien identifiée.

L'Ambassadeur Arnaud Mentré propose notamment, pour investir l'espace laissé par les États-Unis, de relancer « l'élan des rencontres France-Caraïbes d'il y a une dizaine d'années, et en proposant une nouvelle initiative commune avec la France et l'Union européenne (UE) ».

Sans geste politique fort, il sera également difficile de développer la dimension guyanaise et amazonienne de notre relation avec le Brésil. La visite d'État de mars 2024 précitée est un premier pas important. Arnaud Mentré a récemment rencontré le secrétaire général de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA), lors d'un déplacement à Brasilia. Toutefois, les réticences du Brésil restent fortes, privilégiant la relation bilatérale France-Brésil à une approche plus régionale.

Pour faire émerger cette diplomatie territoriale autour et pour les outre-mer, vos rapporteures s'inscrivent dans la continuité des recommandations formulées par le premier volet de la présente étude27(*).

Le renforcement du réseau diplomatique dans la Caraïbe et le plateau des Guyanes ne suffit pas à faire évoluer le cadre conceptuel de notre action extérieure.

Au sein du MEAE, la prise en considération de l'enjeu particulier des outre-mer paraît diluée au sein des directions géographiques ou des directions thématiques. La singularité ultramarine française, unique dans le monde, se reflète peu dans l'organisation du ministère. Seuls les ambassadeurs à la coopération régionale, un par bassin, portent cet enjeu immense, sans être épaulés par des équipes derrière eux. Une lecture optimiste de cet état de fait laisserait penser que l'enjeu ultramarin est naturellement intégré par les directions géographiques et thématiques du MEAE. Si cette lecture est partiellement vraie, elle reste insatisfaisante.

La longue vacance de septembre 2024 à mars 2025 du poste d'ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique n'est pas de nature à rassurer sur la constance et la consistance de la priorité proclamée en faveur de la coopération régionale.

Cette période de vacance plaide plus que jamais en faveur de la création d'un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer ». Celui-ci serait en charge de la continuité et de la cohérence de la diplomatie territoriale des outre-mer au sein de l'action extérieure de la Nation. Il serait placé sous la double tutelle du MEAE et de la DGOM, regrouperait les trois ambassadeurs régionaux à la coopération.

Pour animer et tenir les fils de la coopération régionale entre une multitude d'acteurs, l'ambassadeur délégué doit être doté d'une équipe en capacité de jouer son rôle interministériel en lien avec tous les acteurs des territoires. Ces missions ne peuvent être pleinement assumées, si l'ambassadeur est seul, d'autant plus qu'il est amené à se déplacer régulièrement sur zone. Le regroupement au sein d'un pôle fédérant les expériences et les pratiques communes en matière de coopération régionale garantirait également la continuité de l'action, en cas de vacance provisoire du poste. L'expérience des grands sommets régionaux, par exemple, pourrait être mieux mutualisée au service de l'action des ministres respectifs.

Sans définir le format exact, il est donc impératif de renforcer ses moyens à Paris, en lien avec les préfets et leurs conseillers diplomatiques, les ambassadeurs de la région et les collectivités. Ainsi dimensionné, ce pôle stratégique s'imposerait comme une plateforme diplomatique et interministérielle opérationnelle en lien étroit avec les territoires. Il ne paraît pas nécessaire en revanche de renforcer encore le nombre et les moyens des conseillers diplomatiques auprès des préfets.

Ce pôle ou direction aurait en particulier pour principal objectif d'accompagner et d'épauler la mise en oeuvre des programmes-cadres de coopération régionale approuvés par les collectivités.

Recommandation n° 1 : Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs.

2. Des collectivités qui doivent afficher une stratégie et s'affirmer en chef de file

Si un grand geste diplomatique et politique franco-européen manque sans doute encore, les collectivités françaises d'Amérique pêchent aussi parfois par des stratégies mal affirmées et qui peinent à franchir le cap opérationnel.

Le ressenti de plusieurs auditions est celui d'une multiplication de projets, mais qui ne sont pas toujours orientés vers des objectifs clairs et une stratégie de long terme, tout particulièrement dans le domaine économique et de la mobilité. Les projets peinent à faire bouger les lignes au service de stratégies de développement concertées.

La Martinique est toutefois en pointe, en particulier depuis son adhésion à la Caricom. Cette adhésion s'inscrit dans le droit fil du programme-cadre de coopération régionale adopté par l'Assemblée de Martinique en mars 2023. Le président Serge Letchimy a fait de son adoption un acte fondateur d'une nouvelle diplomatie territoriale portée et conduite par le territoire.

Ce programme-cadre prévoit entre autres la signature d'accords ciblés pour ouvrir le marché de Sainte-Lucie, et potentiellement derrière elle les marchés de l'OECO et de la Caricom, aux exportations de la Martinique sur une quinzaine de produits bien ciblés.

Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais l'expérimentation est en cours et tente de faire bouger les lignes.

Le premier volet de la présente étude sur la coopération régionale avait déjà souligné l'importance pour les collectivités ultramarines de se saisir pleinement de l'outil des programmes-cadres.

La délégation ne peut que réitérer cette recommandation majeure.

Pour rappel, le cadre légal de la coopération régionale a été forgé par des lois successives, dont la loi « Letchimy » du 5 décembre 2016. Ce cadre crée quelques obligations pour l'État et offre des outils importants aux collectivités ultramarines. Or, le constat est d'abord celui d'une application a minima de la loi. Malgré des lacunes ou des abstentions de faire, les travaux de la délégation ne font pas ressortir, à cadre constitutionnel constant, la nécessité de modifier le cadre légal en vigueur relatif à la coopération régionale.

Le changement des pratiques et des méthodes de travail paraît être une piste plus prometteuse dans le prolongement du Ciom. À cet égard, l'outil le plus prometteur est le programme-cadre (article L. 4433-4-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)), qui fut la principale novation de la loi « Letchimy ».

L'adoption d'un programme-cadre par toutes les collectivités - la Martinique est la seule à s'en être saisie à ce jour devrait être une priorité. En terme politique, le programme-cadre permet d'afficher une stratégie de long terme, concertée avec l'État. Il renforce à la fois la légitimité interne - vis-à-vis de l'État et de la société civile - et externe - vis-à-vis des États voisins. En terme opérationnel, il évite aux collectivités d'avoir à solliciter, au coup par coup, des autorisations de l'État toujours longues à obtenir pour conclure des accords avec des États tiers.

La première étape consisterait pour les collectivités à élaborer ou mettre à jour leur stratégie de coopération régionale. Cette démarche coïnciderait avec les mesures 9 et 54 du Ciom. Mayotte dispose d'un document stratégique depuis 2017 qui mériterait d'être actualisé.

Une fois cette stratégie arrêtée, un programme-cadre serait sollicité dans un ou des domaines déterminés pour négocier et signer, au nom de l'État, les accords internationaux nécessaires. Ce document consacre aussi une répartition des rôles et des priorités entre l'État et les collectivités, le programme-cadre pouvant s'apparenter à un mandat donné par l'État pour déployer une activité diplomatique en son nom dans des domaines prédéfinis.

Pour réussir, la mise en oeuvre des programmes-cadres doit se faire sous la responsabilité de la collectivité, mais avec le soutien ou le concours de l'État qui a approuvé le programme en amont. Le programme-cadre doit amener l'État à se mettre au service de la stratégie et des actions conduites par la collectivité. Ce devrait être un des objectifs du « Pôle stratégique », sous double tutelle MEAE et DGOM, prévu par la recommandation n° 1.

Ces deux conditions doivent être réunies simultanément.

Serge Letchimy a par exemple regretté l'absence d'appui de l'État dans ses démarches pour conclure un contrat de coopération avec l'État du Para au Brésil. Un appui diplomatique de concert manque.

En revanche, aucune autre collectivité ne s'est dotée d'un tel programme-cadre. Certes, elles sont toutes dotées d'un Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ou d'un document équivalent. Mais ces documents de pure orientation ne donnent pas de facultés pour agir ou de prérogatives particulières. Ils n'engagent pas non plus l'État de la même manière qu'un programme-cadre.

Recommandation n° 2 : Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités.

Cette montée en responsabilité des collectivités, en qualité de chef de file ou de partenaire, doit aussi se traduire dans les instances de coopération bilatérale.

Cette critique a notamment été entendue en Guyane à propos des relations avec le Brésil. Le conseil des fleuves se réunit fréquemment et fait remonter des problèmes ou propositions. La commission mixte transfrontalière (CMT) franco-brésilienne met certains d'entre eux à son ordre du jour. La collectivité territoriale de Guyane (CTG) est de facto étroitement associée à la préparation de la CMT et y participe. Toutefois, ce rôle de la CTG au sein de la CMT mériterait d'être formalisé. Lors de son audition, Thani Mohamed Soilihi a indiqué qu'une révision de l'accord intergouvernemental du 28 mai 1996 était nécessaire et s'y est déclaré favorable sous réserve de l'accord des autorités brésiliennes.

3. Mieux tirer parti des organisations régionales

Les organisations régionales dans la Caraïbe et en Amérique du Sud sont nombreuses et se superposent souvent. Leurs domaines d'action également. À l'inverse, certains sont très spécialisés.

Cette diversité oblige à faire des choix et à cibler les organisations présentant le meilleur « retour sur investissement ».

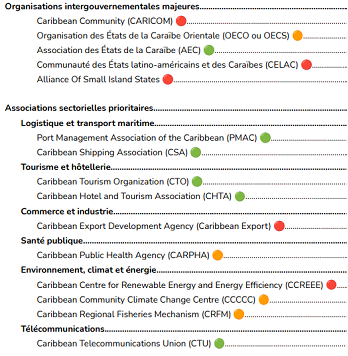

Un travail intéressant est celui fait par le CESCE de Saint-Barthélemy dans un récent rapport de septembre 2025 intitulé « Saint-Barthélemy a-t-il intérêt à rejoindre des associations régionales ? »28(*). Ce rapport procède à une analyse coûts-avantages de l'adhésion à quinze organisations intergouvernementales ou associations sectorielles. Sur 15, seules 6 ont été identifiées comme méritant une adhésion prochaine. Il s'agit essentiellement d'associations sectorielles spécialisées. Cette approche ciblée et pragmatique prend en considération les capacités administratives limitées d'un petit territoire comme Saint-Barthélemy.

Cette approche pourrait être reprise par les autres territoires qui ont souvent le sentiment d'appartenir à des organisations, souvent en qualité de simple membre associé, mais sans peser réellement. Cette position de spectateur, plutôt qu'acteur, alimente des frustrations plus qu'elle n'ouvre des perspectives.

À côté de cette revue des organisations et associations régionales, le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes (BDC) a été réclamé par les territoires et approuvé par le Gouvernement lors du Comité interministériel des Outre-mer (Ciom) de juillet 2023.

La France fut autrefois membre non emprunteur de la BDC, de 1984 à 2000. Son retrait est venu du constat que ses intérêts économiques, notamment les retombées pour les entreprises françaises, étaient insuffisamment pris en compte, et que l'impact de la Banque sur la réduction de la pauvreté, en particulier à Haïti, restait limité. La France estimait également que la BDC contribuait peu à l'intégration régionale des territoires français du bassin. Depuis, une participation indirecte de la France s'est néanmoins maintenue par l'intermédiaire de l'Agence française de développement (AFD), qui a octroyé une ligne de crédit de 33 millions d'euros en 2013.

Cependant, plusieurs facteurs et évolutions récentes plaident aujourd'hui en faveur d'une ré-adhésion de la France, mise à l'ordre du jour par le Ciom de juillet 2023. Le retour au capital renforcerait la crédibilité et la présence stratégique de la France dans la région caribéenne, actuellement sujette à la montée des intérêts de la Chine. Il permettrait également de favoriser le développement endogène et l'intégration régionale de la Martinique et la Guadeloupe, qui pourraient candidater en tant que membres à part entière de la BDC conformément aux dispositions prévues par la loi dite « Letchimy » de 2016. Ce retour, dont les modalités sont néanmoins floues, offrirait des opportunités économiques concrètes, comme un accès aux appels d'offres de la Banque, une meilleure visibilité des entreprises françaises dans les projets régionaux et un ancrage plus important dans un marché de près de 40 millions d'habitants.

La Banque de développement des Caraïbes

Créée en 1970 dans la continuité d'une conférence entre les États membres du Commonwealth dans la Caraïbe et le Canada, la Banque de développement des Caraïbes (BDC) a été instituée pour soutenir la coopération régionale en favorisant une croissance harmonieuse qui réduit les inégalités de développement entre les territoires. Son siège est à la Barbade.

La BDC est une institution financière multilatérale, fondée par des États souverains, à la fois bénéficiaires de financements dans les secteurs public et privé, mais aussi de conseils stratégiques et d'assistance technique. Elle compte aujourd'hui 19 membres emprunteurs, majoritairement des États et territoires anglophones issus de processus de décolonisation. Elle couvre en particulier l'intégralité des pays membres de la Caricom. Leurs intérêts sont représentés au sein du Conseil des gouverneurs, organe suprême de décision qui compte un mandataire par État. Le Conseil se charge de désigner un président à la tête de la Banque, responsable du suivi opérationnel avec l'appui d'un Conseil d'administration. À ces membres bénéficiaires s'ajoutent des membres non emprunteurs, tels que le Canada, le Royaume-Uni, la Chine ou encore l'Allemagne, qui apportent des contributions financières significatives. Ils détiennent ensemble 44,74 % des droits de vote, ce qui leur confère un poids décisionnel non négligeable sur l'orientation stratégique de l'institution.

Au 31 décembre 2023, l'actif total de la BDC se montait à 3,43 milliards de dollars répartis comme suit : ressources en capital ordinaires (2,03 milliards de dollars) et fonds spéciaux (1,40 milliard de dollars). La BDC est notée Aa1 (perspectives stables) par Moody's, AA+ (perspectives stables) par Standard & Poor's et AA+ (perspectives stables) par Fitch.

Dès sa création, la BDC s'est insérée dans un réseau international de partenaires de développement. Elle a bénéficié d'un appui technique et institutionnel de la part d'organisations comme la Banque mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) ou encore le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Pour atteindre ses objectifs de convergence économique, elle intervient dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'éducation, la santé, l'énergie durable et la protection sociale. La Banque mobilise pour cela divers instruments financiers : prêts concessionnels, subventions et garanties. En 2024, d'après son dernier rapport d'activité, la BDC a investi 303,5 millions de dollars, dont 245,8 millions sous forme de prêts et 66,5 millions en subventions. Parmi ses actions notables, elle co-finance des infrastructures d'envergure régionale, à l'image de la première centrale géothermique de la Caricom située en Dominique, le coût du projet étant évalué à 68,3 millions de dollars. Ses liens sont multiples avec les organisations de coopération régionale auprès desquelles elle incarne un acteur clé, contribuant à piloter des initiatives structurantes. C'est le cas du programme d'évaluation renforcée de la pauvreté (eCPA), développé avec l'Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO). Elle joue également un rôle d'amortisseur lors des crises. Face à la pandémie de Covid-19, conjointement à la Banque Européenne d'Investissement, elle est venue en renfort en destinant 30 millions d'euros destinés aux systèmes de santé des pays membres.

Outre les financements, l'un des volets essentiels de l'action de la BDC consiste à fournir des conseils stratégiques et un appui à la gestion macroéconomique de ses membres. À titre d'exemple, elle a récemment soutenu la rédaction d'un projet de loi sur les marchés publics au Belize, dont l'entrée en vigueur est prévue en 2025.

Source : Délégation sénatoriale aux outre-mer (DSOM)

Toutefois, cette annonce forte du Ciom peine à se concrétiser. Deux ans après ce comité interministériel, rien ou presque ne s'est passé. Lors de son audition, Arnaud Mentré a reconnu l'urgence de ce dossier qui paraît délaissé à maints égards. Il a précisé qu'en mars-avril 2025, la concertation interministérielle a été réactivée, afin qu'une lettre signée par les trois ministres - affaires étrangères, économie, francophonie et partenariats internationaux - soit adressée dans les meilleurs délais au secrétariat de la BDC, afin d'acter le souhait de réintégrer le capital et de commencer des négociations en vue d'un accord. La délégation regrette cette lenteur extrême qui ne présage pas d'un retour à court terme au capital de la BDC qui serait pourtant un marqueur fort du réinvestissement de la France dans cette région clé pour ses territoires.

Recommandation n° 3 : Accélérer le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, après deux années perdues depuis les annonces du Ciom 2023.

Un autre exemple de l'inertie à faire avancer la coopération régionale est le dossier de l'adhésion de la Martinique à la Caricom.

En février 2025, la Martinique a rejoint l'organisation en tant que membre associé lors du sommet de la Barbade. Thani Mohamed Soilihi, alors ministre délégué à la Francophonie et aux Partenariats internationaux, a participé aux travaux de la 48e réunion régulière des chefs de Gouvernement de la Commission de la Caraïbe (Caricom) au cours de laquelle il a signé un accord bilatéral d'accession de la France au Protocole de la Caricom sur les privilèges et immunités datant du 14 janvier 1985.

La ratification de cet accord par le Parlement est la dernière étape qui permettra l'entrée en vigueur de l'autre texte signé le même jour au nom de la République française par Serge Letchimy, président du conseil exécutif de la Martinique, portant sur l'adhésion en tant que membre associé de la Martinique à la Caricom.

Malheureusement, le projet de loi de ratification n'a toujours pas été déposé sur le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Le 8 juillet 2025, dans un courrier officiel, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait annoncé que « le projet de loi d'approbation de l'accord relatif aux privilèges et immunités signé avec la Caricom » serait transmis au Parlement dès septembre. L'actualité politique ne l'a pas encore permis.

Lancé en 2012, le processus d'adhésion de la Martinique depuis les premières demandes est donc sur le point d'aboutir... au bout de 13 ans. Lors de son audition, Serge Letchimy se réjouissait de cette étape historique, aboutissement d'un long combat, tout en en faisant l'illustration des difficultés extrêmes pour concevoir et déployer une diplomatie territoriale des outre-mer performante : « Quand l'État met 12 ans pour que nous devenions seulement membre associé, c'est ingérable ».

Le prochain chantier sera celui de l'adhésion de la Guyane à la Caricom, dans les traces de la Martinique. La collectivité territoriale de Guyane a confirmé à Arnaud Mentré qu'elle en fait une priorité. Une lettre du ministre de l'Europe et des affaires étrangères a réaffirmé le souhait de voir la Guyane, comme les autres collectivités françaises d'Amérique (CFA), devenir membre associé de la Caricom. Il faut souhaiter que le travail précurseur de la Martinique permette d'aboutir dans des délais raisonnables.

Recommandation n° 4 : Déposer en urgence le projet de loi portant ratification de la convention sur les privilèges et les immunités, afin d'entériner l'adhésion de la Martinique à la Caricom.

Enfin, un problème ponctuel, mais important a été soulevé par Louis Mussington, président du Conseil territorial de Saint-Martin. Lors de son audition, il a indiqué que « l'action extérieure et la coopération décentralisée sont reconnues dans le cadre de la loi organique de Saint-Martin, mais demeure sujet à interprétation tantôt favorable, tantôt défavorable par le service juridique de la préfecture. Très récemment, le droit d'exercer une coopération décentralisée a été déclaré « inexistant » pour Saint-Martin ».

Le service juridique de la préfecture de Saint-Martin a présenté un argumentaire catégorique affirmant « l'inapplicabilité des dispositions en matière de coopération décentralisée » à la collectivité de Saint-Martin. La préfecture base son approche sur l'article L. 6313-7 du CGCT relatif aux dispositions applicables à Saint-Martin. Les dispositions relatives à l'action extérieure [dispositions générales, Livre 1, chapitre 5, Action extérieure des collectivités territoriales (articles L. 1115-1 à L. 1115-7)] ont été, en effet, exclues par l'article L. 6313-7.

En conséquence, le détachement à Sainte-Lucie de l'agent en charge de la diplomatie territoriale auprès de l'OECO, à laquelle Saint-Martin vient précisément d'adhérer, a été rejeté par la préfecture.

Toutefois, les dispositions organiques applicables à Saint-Martin, en particulier les LO. 6352-15 à LO. 6352-19 du même code, reconnaissent des compétences importantes à la collectivité, qui est dotée de l'autonomie au sens de la Constitution et de la loi organique.

En tout état de cause, il y a un paradoxe incontestable à autoriser l'adhésion à une organisation intergouvernementale et, dans le même temps, de refuser d'y être représenté par un agent.

Cette interprétation par la préfecture de Saint-Martin doit faire l'objet d'une clarification rapide. Comme le permet le statut de Saint-Martin, une saisine du tribunal administratif pour avis sur l'interprétation de la loi organique serait judicieuse, avant d'envisager si nécessaire une modification de la loi organique pour lever tout doute. Cet avis vaudrait aussi pour Saint-Barthélemy qui est régie par des dispositions similaires.

Recommandation n° 5 : Clarifier l'applicabilité à Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'action extérieure, en saisissant pour avis le tribunal administratif et en complétant la loi organique si nécessaire.

4. Inscrire les outre-mer aux agendas France-Chine et UE-Chine

Comme vu supra, la Chine et les intérêts chinois dans la région sont de plus en plus présents depuis plusieurs années. Le phénomène est massif et s'accélère de l'avis de tous les observateurs dans un grand nombre de territoires de la Caraïbe, y compris des voisins immédiats des outre-mer (la Dominique, Suriname...).

Les réponses de la France et de l'Union européenne à cette tendance inquiétante pour les intérêts de nos outre-mer doivent passer par un réinvestissement de la région à la faveur de l'espace politique ouvert entre la Chine et les États-Unis, comme vu supra.

Toutefois, de manière plus ciblée, la délégation juge que deux dossiers méritent d'être directement inscrits à l'ordre du jour de la relation bilatérale France-Chine, ainsi que des relations avec l'Union européenne : l'orpaillage illégal en Guyane et la pêche illicite dans les eaux guyanaises.

Ces deux phénomènes pillent les richesses de la Guyane, détruisent son patrimoine naturel et empoisonnent les populations. Or, les intérêts chinois les alimentent et les encouragent directement.

L'infrastructure de l'orpaillage illégal au Suriname et en Guyane, ainsi que les filières d'achat et d'export de cet or sont majoritairement soutenus par des intérêts chinois. De même, une part importante de la pêche illicite dans les eaux guyanaises répond directement à la demande du marché chinois, en particulier la pêche des vessies natatoires de l'acoupa rouge.

Les actions conduites par la France depuis plus de 20 ans permettent au mieux de contenir ces activités clandestines, mais au prix de moyens humains et matériels toujours plus importants, et parfois du sang de nos militaires.

Arnaud Mentré, ambassadeur à la coopération régionale, a mis en avant les efforts récents portés sur des études académiques menées par l'intermédiaire de centres de recherche comme la Fondation pour la recherche stratégique. Celle-ci a élaboré un rapport public qui commence à nommer les choses, notamment les approvisionnements en mercure dans les zones concernées, l'absence de traçabilité sur le suivi du mercure et les exportations d'or. Pour Arnaud Mentré, « l'ambassade de Chine à Paris lit absolument tout ce qui concerne son pays ; les autorités chinoises savent donc que le sujet commence à être dans le viseur des autorités françaises. C'est une première manière de leur signifier que quelque chose doit être fait ; cela permet également de documenter précisément la situation ».

Cette approche graduelle et implicite était sans doute un préalable nécessaire. Mais face à l'urgence en Guyane et la dramatique ancienneté de ce pillage organisé, la tactique des petits pas doit monter en cadence et impliquer l'Union européenne. À cet égard, on rappellera que la pêche en Guyane est régie par la politique commune de la pêche.

Recommandation n° 6 : Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises.

5. Parfaire la coopération en matière de sécurité et de justice

Les progrès accomplis dans ces deux matières au cours des dernières années ont été importants avec des résultats opérationnels.

Cette dynamique doit être poursuivie et tous les fruits des récents investissements (signature de convention, créations de postes de magistrats de liaison, d'attaché de défense ou de sécurité intérieure) n'ont pas encore été récoltés. Elle doit s'inscrire dans la durée.

C'est la raison pour laquelle, à côté de ces avancées ponctuelles de la coopération, le besoin d'une initiative politique d'ampleur régionale a été exprimé à plusieurs reprises.

Pour Serge Letchimy, la France et l'Union européenne ont réagi trop tardivement à la vague des narcotrafics. Des mesures à la hauteur du cataclysme commencent seulement à être mises en oeuvre pour que la Martinique, ainsi que les autres collectivités françaises d'Amérique, cessent d'être les victimes de leur appartenance à l'Union européenne sur la route de la drogue.

Face à ce défi qui concerne l'ensemble de la région, l'idée d'une Conférence régionale de sécurité suit son chemin. Arnaud Mentré a indiqué réfléchir aux modalités concrètes de sa mise en oeuvre : son format, les partenaires à associer, etc. Politiquement, dans le cadre de sa visite officielle en Martinique en août 2025 et en réponse à Serge Letchimy, Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, s'était engagé dans une conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe. Ce sommet, qui pourrait également associer certains pays européens « avancés » dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et d'armes, devrait permettre la mobilisation de moyens internationaux plus importants permettant de mettre un terme à l'essor des trafics illicites entre la Caraïbe, les Amériques et l'Europe.

Il faut espérer que l'engagement pris tienne malgré les changements ministériels. Cette conférence donnerait un coup d'accélérateur aux projets de coopération engagés.

Cet événement serait l'occasion de lancer des projets structurants, notamment la création d'une Académie régionale de la sécurité à l'initiative de la France et de l'Europe. Ce projet d'Académie serait le pendant de l'Académie de l'océan Indien, annoncée le 24 avril 2025 par le président de la République lors du Sommet de la Commission de l'océan Indien à Madagascar. La concrétisation de cette académie satisfait directement à l'une des recommandations du premier volet de la présente étude.

Extrait du rapport n° 763 (2023-2024)

...La multiplication des projets dans les domaines de la sécurité maritime, de la sécurité civile ou de la sécurité atteint désormais une masse critique.

Les synergies possibles ont fait émerger l'idée de créer une Académie de sécurité qui fédérerait notamment ces réalisations et projets. Bien que cela ne relève pas des compétences de la région, la région Réunion souhaite mobiliser des financements NDICI (instrument de financement de l'Union européenne pour la coopération extérieure) et Interreg (projet de coopération entre différents partenaires d'États membres de l'Union européenne) pour appuyer ces structures. Un partenariat État-Région s'est mis en place pour ce projet. Dans un premier temps, la priorité serait donnée aux questions de sécurité et de sûreté maritimes. La dimension judiciaire pourrait s'y greffer dans un second temps, au service de la coopération judiciaire à construire.

La création d'une Académie de la sécurité de l'océan Indien permettrait de faire faire un saut qualitatif important au rayonnement régional de la France et de La Réunion sur l'ensemble des sujets régaliens, tout en apportant une plus-value majeure pour la stabilité de la zone et en contribuant à la montée en compétences des autres pays.

Ce projet recevrait à ce stade le soutien de la Commission européenne ainsi que du Service européen d'action extérieure (SEAE), avec un double financement NDICI et Interreg.

Le soutien au projet d'Académie de la sécurité de l'océan Indien est une priorité...

Dans le contexte de la Caraïbe, une Académie de la sécurité pourrait agréger et pérenniser les acquis de plusieurs initiatives en cours ou achevées, notamment les programmes ALCORCA et EL PAcCTO (voir supra).

Recommandation n° 7 : Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France.

6. Désenclaver la Guyane et réussir la cogestion des bassins de vie le long des fleuves

Si les relations bilatérales avec le Suriname et le Brésil se sont améliorées, elles restent très perfectibles comme vu supra.

Deux objectifs potentiellement contradictoires doivent être pris en compte : désenclaver la Guyane et faciliter la vie des habitants le long des fleuves, d'une part, et contrôler les flux pour garantir la sécurité des biens et des personnes, d'autre part.

Coté Suriname, la non-reconnaissance de la frontière reste l'irritant majeur qui bloque des avancées.

Les membres de la délégation sénatoriale ont marqué leur incompréhension face à la non-ratification par le Suriname du protocole du 15 mars 2021 sur la reconnaissance de la frontière. Le Suriname est l'un des rares pays avec lequel la France n'a pas d'accord frontalier sur la délimitation de la frontière. Une telle ratification dégripperait le développement des relations bilatérales.

Lors du déplacement à Paramaribo, le député Rabin Parmessar (parti NDP, opposition à l'époque et parti au pouvoir depuis les élections du 25 mai dernier) a présenté aux membres de la délégation des « excuses au nom du parlement surinamais » pour la non-ratification du traité et a indiqué que ce dossier constituerait une priorité de la nouvelle majorité.

Les élections législatives de mai 2025 ont en effet porté au pouvoir l'opposition traditionnellement plus hostile à la coopération avec la France. Toutefois, à l'occasion des cérémonies du 14 juillet, l'ambassadeur de France avait convié le président sortant Chan Santokhi et sa successeure Jennifer Geerlings-Simons, la passation de pouvoir devant avoir lieu le 16 juillet.

Son excellence Nicolas de Bouillane de Lacoste a saisi cette opportunité pour évoquer devant les deux présidents la priorité pour la France de voir ce traité enfin ratifié par le Suriname quatre ans après sa signature.

Remerciant la France, qualifiée de partenaire de confiance, Chan Santokhi s'est dit « confiant que, sous le mandat de son successeur, la présidente élue Jennifer Geerlings-Simons, la coopération avec la France se poursuivra ». Les prochains mois diront si la dynamique demeure favorable.

Pour lever les réticences politiques côté surinamais et répondre à une demande des populations du fleuve, des suites positives pourraient être données à la demande régulière de création d'une carte de circulation transfrontalière. Cette carte serait inspirée de celle en place le long du fleuve Oyapock à la frontière avec le Brésil. Elle permet d'offrir un cadre légal et régulé aux échanges quotidiens pour les populations riveraines. L'obligation de visa serait levée pour les titulaires de la carte. Un volet commercial pourrait aussi y être inclus. Cette proposition recueille le soutien des autorités locales et des acteurs économiques.

Conjointement à la ratification du traité, la coopération policière et judiciaire serait renforcée.

Côté français, il est urgent d'accélérer la ratification du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname. Cette fois-ci, c'est la France qui accuse un retard coupable. Cette convention a en effet été signée en mars 2021 et a fait l'objet d'un avenant en juin 2023. Ce projet de loi a été adopté en première lecture en juin dernier. Son adoption définitive attend encore son examen par l'Assemblée nationale. Si l'actualité gouvernementale et le calendrier parlementaire le permettent, une adoption avant la fin de l'année est donc possible.

Enfin, toujours par symétrie avec la gestion de la frontière avec le Brésil, la création d'un Centre de coopération policière (CCP) ancrerait la nette amélioration de la coopération entre les forces de sécurité françaises et surinamaises.

Recommandation n° 8 : Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière, en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock.

Sur l'autre frontière avec le Brésil et l'État de l'Amapa, la question de la circulation des personnes et des marchandises est aussi centrale. Le potentiel d'échanges et d'intégration est brimé. La coopération qui devrait être naturelle ne parvient pas à vivre, en particulier depuis que le pont sur l'Oyapock a été ouvert à la circulation.

L'obligation de visas demeure mal comprise. Les demandes sont compliquées en l'absence de consulat dans les États de l'Amapa et du Para. Cet obstacle est d'autant plus mal ressenti par les autorités brésiliennes que le visa n'est pas requis pour les voyages entre le Brésil et l'Hexagone.

Une solution pourrait être de remplacer l'obligation de visa par un système de pré-déclaration obligatoire, sur le modèle de l'ESTA américain (système électronique d'autorisation de voyage) ou de l'ETIAS européen (système européen d'information et d'autorisation de voyage). Cette solution permettrait de contrôler les flux entrants et sortants sans les dissuader par des démarches administratives à l'efficacité relative compte tenu de la perméabilité des frontières naturelles. À défaut, il conviendrait de rendre possible la délivrance de visas à Macapa, la capitale de l'Amapa.

Parallèlement, la carte de circulation transfrontalière, qui dispense ses titulaires de visas, pourrait être aussi revue. À ce jour, elle n'autorise que le transport d'un nombre limité de produits de subsistance à titre non-commercial. L'accord du 30 juillet 2014 prévoit en effet l'instauration d'un régime spécial exonérant de taxes les seuls biens de subsistance entre les résidents des deux communes. Afin de dynamiser les échanges, cette liste serait revue et ouverte à des échanges commerciaux.

Pour Filip Van den Bossche, vice-président de la CCI Guyane et de la commission transfrontalière et coopération régionale, il est urgent d'aller plus loin. L'étude de juillet 2025 du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation (CESECE) de Guyane29(*) va dans le même sens en appelant à l'instauration d'une zone de libre-échange Oiapoque - Saint-Georges pour bénéficier des répercussions de la dynamique actuelle de développement économique du Gouvernement de l'Amapa. Coté Oiapoque, un projet d'installation d'une zone commerciale duty free est en cours ou encore la mise à disposition de concessions pour l'aménagement forestier aux entreprises qui souhaitent développer des activités durables telles que la transformation du wassaï et de la biomasse.

Pour Filip Van den Bossche, des opportunités sont à saisir pour profiter de la croissance de Oiapoque. La commune de Saint-Georges pourrait accueillir des activités de transformation en vue d'une distribution vers le reste de la Guyane.

Recommandation n° 9 : Réexaminer l'obligation de visa entre le Brésil et la Guyane en lui substituant un mécanisme inspiré du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) européen, et élargir la liste de produits ouverts au libre commerce entre les deux rives du fleuve, voire entre les deux territoires.

7. La Guadeloupe et la Martinique : cap sur le développement économique

Conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les régions ont perdu la clause de compétence générale et se sont vues confier la définition des orientations en matière de développement économique. Les termes de l'article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales sont clairs : « La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique ».

À ce titre, elle élabore un « schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation » (SRDEII). L'article L. 4251-13 du même code précise que « ce schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. [...] Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes ».

À ce titre, les régions ultramarines devraient avoir la main, ou du moins fixer le cap de leur politique commerciale.

Au coeur de l'arc antillais, la Guadeloupe et la Martinique ont une opportunité de s'affirmer comme des hubs régionaux avec le développement de leurs activités portuaires de transbordement.

Forte de son programme-cadre de coopération régionale approuvé par l'État, la Martinique veut déployer une diplomatie économique pour diversifier ses approvisionnements et débouchés sur quelques produits identifiés. Des accords avec Sainte-Lucie doivent identifier une quinzaine de produits bénéficiant de conditions d'échanges privilégiées. Des contacts ont également été pris avec l'État du Para au Brésil pour importer des productions agricoles. L'objectif à terme serait de créer des activités de transformation agroalimentaire en Martinique, avant réexportation dans la région ou vers l'Union européenne. La Martinique peut jouer la carte de porte d'entrée vers l'Europe continentale.

La Guadeloupe a un positionnement similaire, même si sa diplomatie économique est plus discrète et son engagement dans les organisations régionales plus prudent.

Sur ce volet du commerce extérieur, l'État doit renoncer à piloter et se mettre au service des stratégies régionales, d'autant plus que les territoires ont la maîtrise de l'outil fiscal de l'octroi de mer.

Contrairement à ce que prévoit la mesure 9 du Ciom de juillet 2023, il ne devrait pas revenir à l'État d'élaborer des stratégies commerciales par bassin. Cette mission devrait incomber aux territoires avec l'accompagnement de l'État.

Au niveau européen, la négociation et le suivi des accords des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont un autre irritant majeur pour les collectivités françaises d'Amérique. Directement voisines d'États ACP, elles ne sont pas associées ou même informées des discussions entre l'Union européenne et ces pays.

Le volet 1 de la présente étude relevait déjà que les outre-mer sont absents du processus décisionnel européen. Les négociations ACP-UE n'intègrent pas un groupe de travail RUP. Pourtant, la Conférence des présidents des RUP plaide depuis de nombreuses années en ce sens, en particulier depuis les premiers accords de partenariat économique (APE) en 2000. Une résolution du Parlement européen en 2021 demandait à la Commission européenne de « s'assurer que les RUP bénéficient pleinement des accords internationaux (APE), accords de libre-échange (ALE), etc., conclus entre l'Union et les pays tiers en créant une task force « Conséquences de la politique commerciale sur les RUP » qui associerait de manière effective les RUP, y compris les représentants des filières des RUP ».

La délégation ne peut que réitérer ses recommandations à savoir :

- faire des régions Guadeloupe et Martinique les chefs de file de leur développement économique et de leur stratégie commerciale extérieure, l'État devant se positionner en soutien et non en pilote ;

- impliquer directement les RUP dans les négociations avec les pays ACP, en rendant obligatoires les études d'impact des projets d'accords commerciaux sur les RUP et en les y associant dès l'ouverture des négociations ;

- organiser au moins deux fois par an une réunion de suivi entre les autorités des RUP, des représentants des filières économiques, l'État et la Commission européenne à haut-niveau.

8. Les trois « Saints » : des enjeux très hétérogènes

a) Saint-Martin : encore tant à faire avec sa moitié soeur

Des coopérations existent avec Sint Maarten. Comme l'a rappelé Annick Petrus, sénatrice de Saint-Martin, il existe déjà des coopérations transfrontalières concrètes, notamment pour la gestion partagée du radar météo ou pour des actions communes en matière de santé ou de sécurité civile.

Mais tous les observateurs s'accordent sur le point que cette coopération reste anecdotique au regard de son potentiel.

Le cadre institutionnel d'une telle coopération reste à construire pour surmonter les problèmes de normes et de statuts.

Dans le cadre d'un précédent rapport de la délégation sur l'évolution institutionnelle des outre-mer30(*), Alex Richards, conseiller spécial du président du Conseil territorial de Saint-Martin, avait mis en avant les perspectives prometteuses d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) pour gérer les affaires d'intérêt partagé entre les deux parties de l'île. Il rappelait que « Saint-Martin est le seul cas de coexistence sur un territoire de deux régimes européens différents sans démarcation ni contrôle précis. Comment améliorer une telle situation ? Il serait judicieux de s'intéresser à la possibilité offerte par le droit européen de créer un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT), qui réunirait des représentants de la partie française et des représentants de la partie hollandaise pour gérer les problématiques communes à l'ensemble du territoire ».

Il avait indiqué que Saint-Martin formaliserait auprès de l'État une demande d'accompagnement auprès de Bruxelles afin d'en étudier la faisabilité31(*). Sur 2014-2020, l'Union européenne avait débloqué à titre exceptionnel un programme opérationnel de coopération territoriale (POCTE), accompagné d'une enveloppe de 10 millions d'euros, afin de porter des projets conjoints aux deux parties de l'île. Néanmoins, cet outil n'a pas fonctionné correctement et est devenu désormais le sous-programme du programme Interreg Caraïbes géré par la Région Guadeloupe.

La solution avant-gardiste et innovante d'un GECT restait donc à explorer, car il offrirait un cadre pérenne de gouvernance partagée.

Près de trois ans plus tard, le dossier a peu avancé, mais conserve toute sa pertinence. La collectivité de Saint-Martin a confirmé à la délégation son intérêt pour la formule du GECT et sa volonté de faire franchir un cap à la coopération transfrontalière.

En premier lieu, Saint-Martin a élaboré une stratégie territoriale de coopération transfrontalière. Ce document demeure à ce jour un document technique en attente d'une approbation politique. Techniquement, il identifie 45 objectifs stratégiques entre les deux Saint-Martin. Par exemple, des objectifs stratégiques ont été identifiés sur l'eau : assainissement, approvisionnement, résilience climatique, gestion institutionnelle...

En matière de gouvernance, un comité de pilotage de la stratégie transfrontalière et un comité technique pourraient respectivement définir les orientations stratégiques et assurer la supervision. Un comité plus opérationnel serait chargé de la mise en oeuvre.

Le format juridique définitif de la coopération demeure un enjeu. Au niveau politique, les deux Saint-Martin ont déjà réaffirmé leur volonté d'établir une entité légale favorisant la coopération transfrontalière entre les deux territoires.

Le statut de GECT paraît toujours le plus intéressant, mais avec des limites à lever et des améliorations à apporter.

La part de financement hors fonds européens peut être limitée par l'État membre.

Il convient aussi d'analyser les dispositions de la loi relative au GECT aux Pays-Bas. En effet, en France, selon les services de la collectivité de Saint-Martin, la loi nº 2008-352 du 16 avril 2008 a retenu une lecture plus restrictive de la notion de pays tiers voisins que le règlement européen. Le règlement (CE) nº 1082/2006 modifié par le règlement (UE) nº 1302/2013 a notamment introduit une simplification dans la composition des membres d'un GECT tout en favorisant la participation de pays tiers tels que les PTOM.

En France, la constitution d'un GECT par une collectivité territoriale ultramarine est limitée, voire impossible. La constitution d'un GECT n'est possible qu'avec des pays tiers voisins qui sont des États frontaliers membres du Conseil de l'Europe ou les États membres de l'Union qui ne sont donc pas les voisins des RUP. Dans les faits et eu égard à la loi française, seul Saint-Martin pourrait à priori, avec Sint-Maarten, PTOM des Pays-Bas, créer un GECT contrairement au DROM.

Enfin, la procédure de demande d'autorisation de création d'un GECT auprès de l'État membre s'inscrit, en pratique, dans un temps long (2 à 3 ans).

Malgré ces freins, la piste d'un GECT, adapté aux spécificités de Saint-Martin, doit être suivie, quitte à modifier les textes européens et nationaux (français et néerlandais) pour imaginer un GECT ad hoc. La situation de l'île de Saint-Martin est sans équivalent et appelle des solutions sur-mesure.

Une initiative conjointe de la France et des Pays-Bas, à la demande des deux territoires, permettrait sans doute de lever ces freins et incertitudes. Le format dit Q432(*) devrait prévaloir.

Par ailleurs, Saint-Martin déplore de ne plus disposer d'un programme propre dédiée à la coopération transfrontalière (l'ex-POCTE) placé sous l'autorité des services déconcentrés de l'État, comme ce fût le cas pour la période 2014-2020. Pour la période de programmation actuelle, Saint-Martin bénéficie d'une ligne budgétaire de 4,5 millions d'euros au sein du programme Interreg Caraïbes 2021-2027 et de sa priorité 5 « Pour une coopération renforcée Saint-Martin - Sint Maarten » en vue de soutenir des projets de coopération transfrontalière. Ce programme est géré par la région Guadeloupe. Les particularités institutionnelles, géographiques et socio-économiques de l'île appellent, néanmoins, à privilégier un programme Interreg propre pour Saint-Martin, a fortiori au moment où pour la première fois, une préfecture de plein exercice a été créée, détachée de celle de la Guadeloupe.

Pour la collectivité, le maintien du taux historique de cofinancement à 85 %, voire son renforcement, dans le programme Interreg constitue aussi un enjeu fondamental pour garantir l'accessibilité des projets, compte tenu des capacités de financement propres des petits opérateurs locaux.

Recommandation n° 10 : Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten.

b) Saint-Barthélemy : une expertise pour rayonner

Relativement à l'écart des actions de coopération régionale, Saint-Barthélemy s'implique plus nettement depuis quelques années.

La collectivité a ainsi accueilli du jeudi 15 mai au samedi 17 mai 2025 le séminaire « Zéro déchet dans les Caraïbes », réunissant des représentants de plusieurs territoires de la Caraïbe. À l'issue, les représentants de Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla, la Guadeloupe et Saba ont signé l'appel de Gustavia appelant à une meilleure coopération régionale en matière de déchets.

En juin de cette année, Saint-Barthélemy a aussi accueilli la Caribavia qui est une rencontre annuelle centrée sur l'aviation, le tourisme, le transport inter-îles et le développement économique dans la région des Caraïbes.

Par ailleurs, pour la première fois, Saint-Barthélemy assumera cette année la présidence de l'OCTA, l'association des pays et territoires d'outre-mer.

Dans le même temps, comme évoqué supra, le CESCE de Saint-Barthélemy a remis un récent rapport interrogeant l'intérêt pour l'île de rejoindre des associations ou organisations régionales. Les capacités administratives forcément limitées de cette petite île et le souci d'efficacité obligent à cibler les participations sur les organisations les plus pertinentes. La dispersion des actions de coopération est un des écueils à éviter.

Ce rapport invite à concentrer les moyens sur quelques associations spécialisées dans des domaines directement utiles aux enjeux de développement de l'île : tourisme, aviation, transport maritime, cybersécurité, numérique.

Extrait du rapport du CESCE de Saint-Barthélemy de septembre 2025 « Saint-Barthélemy a-t-il intérêt à rejoindre des associations régionales ? »

Cette stratégie permet de faire rayonner l'expertise reconnue de Saint-Barthélemy dans les secteurs du traitement des déchets, du tourisme ou de l'aviation. Elle ouvre des perspectives pour partager ou exporter son savoir-faire et ses services, et en retour conserver son excellence au contact des partenaires. La Caribavia permet par exemple de nourrir les discussions avec l'aéroport international de Juliana à Sint Maarten sur une éventuelle ouverture de nuit des pistes pour accueillir des vols en provenance de la côte Ouest des États-Unis.

Pour Xavier Lédée, le statut de PTOM de l'île facilite la participation à des projets portés par des territoires étrangers, par exemple le projet de câble sous-marin CELIA-CETC (Caribbean ELIte Alliance - Caribbean European Territories Cable). Ce projet porté par Orange et l'Union européenne, notamment avec d'autres opérateurs étrangers, vise à établir un nouveau câble sous-marin à fibre optique reliant Aruba et la Martinique à la Floride, renforçant ainsi la connectivité dans les Antilles-Guyane (voir infra). Le statut de PTOM est aussi attractif pour les partenaires qui sollicitent des fonds européens conditionnés à la présence d'au moins un PTOM parmi les bénéficiaires du projet de coopération.

Enfin, un point d'attention mérite d'être souligné. Les pêcheurs de Saint-Barthélemy travaillent depuis des décennies dans la ZEE d'Anguilla. Cette habitude ancienne ne posait pas de difficultés particulières, s'agissant d'une activité de pêche artisanale et traditionnelle (la flotte ne compte que des bateaux non pontés de type saintoise). Toutefois, cette cohabitation ne va plus aussi aisément de soi, à mesure notamment que la filière pêche se structure. Xavier Lédée a saisi le préfet du dossier, la question de la délimitation des zones de pêche supposant une action diplomatique. Le conseiller diplomatique auprès du préfet de la Guadeloupe devrait s'en saisir.

c) Saint-Pierre-et-Miquelon : surmonter le traumatisme de la décision arbitrale de 1992

À la suite de la décision arbitrale de 1992 qui a décimé l'économie locale, un accord de coopération lie depuis 1994 l'archipel au Canada et à ses quatre provinces insulaires que sont Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, et l'île du Prince Edouard. La commission mixte de coopération régionale se réunit une fois par an pour des échanges très formalisés. Cette plateforme diplomatique se révèle sous-investie. Elle reste également marquée par une centralité des acteurs régaliens et un formalisme qui contrastent avec la vitalité et la réactivité recherchées par les acteurs territoriaux.

Cette commission connaît de sujets importants comme la sécurité civile, les contrôles sanitaires ou la lutte contre les espèces invasives (comme le crabe vert). Mais on ne peut parler de dynamiques fortes.

Cette gouvernance de la coopération régionale demeure associée, inconsciemment à la décision arbitrale de 1992. Il en découle une grande méfiance. Bernard Briand, président du conseil territorial, lui préfère le terme de partenariat transfrontalier.

Malgré ces tensions géostratégiques, les relations entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada s'expriment au quotidien dans plusieurs domaines concrets. L'archipel est entièrement dépendant du Canada pour ses approvisionnements ou ses déplacements, à l'exception de quelques cargos venant directement de l'Hexagone ou de liaisons aériennes directes avec Paris à la belle saison.

Dans le domaine du transport, 35 000 passagers transitent chaque année sur les deux bateaux possédés par la collectivité, un flux constant encadré par une relation étroite avec l'Agence des services frontaliers du Canada (CBSA) et l'agence Gouvernementale Transport Canada. Dans le secteur halieutique, qui fonde l'identité économique de l'archipel, les produits de la pêche sont pour les deux tiers exportés vers le Canada, qui dispose des infrastructures de transformation manquantes sur le territoire33(*).

Sur le plan sanitaire, la coopération se traduit par la complémentarité des équipements de Terre-Neuve, en particulier de l'hôpital Saint-John, en plus des migrations sanitaires enregistrées vers l'Hexagone et la partie continentale du Canada. En matière de sécurité maritime, des coopérations opérationnelles existent sur l'île de Langlade, permettant également l'épanouissement du tourisme. Enfin au sujet de l'éducation et de la formation, près d'un tiers des jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon poursuivent leurs études au Canada, principalement à Montréal où ils bénéficient d'un environnement académique souple et personnalisé.

D'autres modes de coopération ont fait l'objet d'expérimentations ponctuelles et prometteuses, sur la base d'initiatives décentralisées que défend le président de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, Bernard Briand. C'est ainsi qu'ont été organisées des cérémonies et actions pédagogiques conjointement avec des provinces alentours en mémoire de la Seconde Guerre mondiale, afin d'illustrer la profondeur des liens historiques franco-canadiens. C'est encore un mode de coopération directe qui est mis en oeuvre dans le cadre des instances de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO).

Deux priorités se dessinent alors pour soutenir l'intégration régionale. D'abord, celle de surmonter le blocage historique dû au contentieux autour de la ZEE. Une approche pragmatique s'impose, à travers des négociations ciblées sur des activités précises quant à l'exercice de la souveraineté dans la zone. C'est ce qui figurait déjà dans le rapport de l'Assemblée nationale sur l'environnement international des départements et collectivités d'outre-mer (février 2019), en prenant l'exemple de l'accord signé entre la France et le Mexique sur l'île de Clipperton, qui reconnaît aux pêcheurs mexicains le droit d'accéder à la ZEE française sous réserve de la notification des campagnes de pêche.

À cette prérogative régalienne censée libérer les potentialités s'ajoute le soutien à une plus grande implication des élus et des acteurs économiques de l'archipel dans les instances de dialogue, dans le sens d'une coopération plus opérationnelle.

9. Soutenir la francophonie et l'apprentissage des langues régionales

Francis Étienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie de septembre 2022 à septembre 2025, plaide pour une relance forte de la francophonie autour de nos territoires. En 2022, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ne comprenait que deux membres États de la zone (Sainte-Lucie et la Dominique). En 2025, à la suite notamment d'une action d'influence, Saint-Kitts-et-Nevis et la Grenade ont marqué leur souhait de rejoindre l'OIF.

Un peu plus loin, seul Haïti est membre de l'OIF, la République dominicaine étant simple observatrice. Il n'y a aucun membre ou observateur sur le plateau des Guyanes.

Le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et Institut français34(*)

Carte du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger pour l'année scolaire 2023 2024 dans la région

Code couleur des points de localisation des établissements : bleu pour les établissements conventionnés avec l'AEFE et orange pour les établissements partenaires de l'AEFE.

Le réseau des AEFE est composé de huit établissements.

Il s'agit de35(*) :

- trois établissements au Brésil : lycée français François Mitterrand à Brasilia (conventionné) - 732 élèves de la petite section à la terminale ; lycée Molière à Rio de Janeiro (conventionné) - 855 élèves de la toute petite section à la terminale ; lycée international français de São Paulo (conventionné) - 1 160 élèves de la toute petite section à la terminale ;

- un établissement au Venezuela : lycée français de Caracas - Colegio Francia (conventionné) - 441 élèves, de la toute petite section à la terminale ;

- un établissement en Haïti : lycée Alexandre-Dumas, Port-au-Prince (conventionné) - 170 élèves de la petite section à la terminale ;

- un établissement à Cuba : lycée français international de La Havane Alejo-Carpentier (conventionné) - 165 élèves de la toute petite section à la terminale ;

- deux établissements en République dominicaine : lycée français de Saint-Domingue (conventionné) - 705 élèves de la petite section à la terminale ; lycée français international de Las Terrenas Théodore-Chassériau (partenaire) - 204 élèves, de la toute petite section à la terminale.

En complémentarité avec les établissements d'enseignement français à l'étranger, la diffusion de la langue française et de la culture francophone est assurée dans la zone régionale Caraïbe orientale par huit alliances françaises, situées à la Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago.

Par ailleurs, dans les Caraïbes, on recense deux alliances françaises à Cuba, un institut français et six alliances françaises en Haïti, quatre alliances françaises en République dominicaine et une en Jamaïque.

Pour le plateau des Guyanes, on dénombre un institut français et 38 alliances françaises au Brésil, 9 alliances françaises au Venezuela, une au Suriname et une au Guyana36(*).

À côté de ces efforts diplomatiques, il est nécessaire que les établissements d'enseignement et le réseau culturel français dans la région bénéficient de moyens renforcés dans le cadre d'une stratégie régionale de rayonnement autour de nos territoires ultramarins.

Dans le premier volet de la présente étude, la délégation appelait déjà de ses voeux une meilleure prise en compte des outre-mer proches par les opérateurs de l'État situés dans leur environnement. Le rapport relevait notamment que les contrats d'objectifs et de moyens de l'AEFE ou de l'Institut français, ne contenaient aucune référence aux outre-mer.

Malheureusement, le récent contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2025-2027 de l'Institut français37(*), signé en juillet dernier, n'y remédie toujours pas. Les mots « outre-mer » ou le nom de certains d'entre eux n'y figurent tout simplement pas ! Une telle invisibilisation de ces territoires français implantés au coeur de régions essentielles pour la francophonie est incompréhensible.

En sens inverse, il faut aussi constater en le regrettant que l'enseignement des langues régionales dans les outre-mer est encore trop timide. C'est en particulier le cas en Guyane où le néerlandais et le portugais sont peu pratiqués.

L'enseignement bilingue se développe en revanche beaucoup à Saint-Martin depuis quelques années, ainsi qu'à Saint-Barthélemy. La binationalité de Saint-Martin l'exige. Par ailleurs, les îles du Nord ont toujours été plus tourné vers le monde nord-américain.

Cette politique innovante et récente pourrait inspirer des initiatives en Guyane, en particulier dans les zones frontalières. À défaut de créer des classes bilingues, les échanges scolaires ou universitaires doivent être encouragés pour développer la curiosité vis-à-vis des voisins si proches et si lointains.

Recommandation n° 11 : Faire enfin de la promotion de la francophonie dans le voisinage des outre-mer une priorité stratégique et modifier en ce sens les contrats d'objectifs et de moyens des établissements d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de l'Institut français.

* 26 L'actualité récente montre l'accélération du déploiement des forces navales américaines dans la zone.

* 27 Rapport d'information n° 763 (2023-2024) du 17 septembre 2024 relatif à la coopération et l'intégration régionales des outre-mer - volet 1 : bassin océan Indien par Christian Cambon, Stéphane Demilly et Georges Patient.

* 28 https://cesce-stbarth.fr/etudes-rapports/

* 29 Étude du CESECE Guyane de juillet 2025 sur la circulation des biens et des personnes dans le cadre de la coopération transfrontalière entre la Guyane, le Brésil, le Suriname et le Guyana CESECE_Guyane_Etude_circulation-des-biens-et-des-personnes.pdf

* 30 Rapport d'information n° 361 (2022-2023) du 16 février 2023, relatif à l'évolution institutionnelle des outre-mer par Stéphane Artano et Micheline Jacques.

* 31 En 2018, la collectivité de Saint-Martin, alors Présidente de la Conférence des RUP, a mandaté la mission opérationnelle transfrontalière (MOT) pour une analyse juridique des typologies d'entité légale envisageable dans le cadre d'une coopération renforcée entre les RUP. Divers statuts ont été présentés pour cette coopération entre régions européennes. Cette analyse qui traite également des possibilités d'intégration d'un partenaire issu d'un pays tiers demeure pertinente dans le cas de la réflexion en cours pour Saint-Martin-Sint Maarten. Le statut du GECT semble être, à priori, l'entité la plus idoine en matière de gouvernance pour formaliser cette coopération transfrontalière. Ce statut comporte, toutefois, quelques limites.

La mission opérationnelle transfrontalière (MOT) est une association créée en 1997 par le Gouvernement français. Forte d'une centaine de membres, elle fédère les acteurs de la coopération transfrontalière aux frontières françaises : structures transfrontalières, régions, départements, communes, groupements de communes et de collectivités, États, fédérations et réseaux, agences d'urbanisme, etc. Au niveau national, elle est soutenue par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

* 32 Réunions Quadripartites (ou Q4) impliquant la France, les Pays-Bas, et les autorités locales des deux parties de l'île.

* 33 Un atelier local de transformation devrait néanmoins rouvrir dans les prochaines semaines.

* 34

* 35 État actualisé au 25 novembre 2024 : https://aefe.gouv.fr/fr/carte-des-etablissements ; un établissement partenaire au Brésil n'y figurant plus par rapport à la carte de l'année scolaire 2023-2024 supra.

* 36 https://www.institutfrancais.com/fr/reseau-culturel-francais-monde

* 37 Le COM de l'AEFE 2024-2026 n'a pas encore été approuvé.