- L'ESSENTIEL

- I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI

CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS

FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS

- II. LE TEXTE INITIAL : DES PROPOSITIONS

D'ÉVOLUTIONS CIBLÉES POUR TRACER AVEC LES ÉLUS UN CHEMIN

VERS UNE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE SOUTENABLE

- III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : DES

DISPOSITIFS PLUS OPÉRATIONNELS ET MIEUX ADAPTÉS AUX ENJEUX LOCAUX

ET NATIONAUX, POUR TRACER UNE TRAJECTOIRE CRÉDIBLE VERS 2050

- A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR

DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA

MATIÈRE

- B. DONNER LA MAIN AUX RÉGIONS ET AUX

COLLECTIVITÉS LOCALES, POUR ADAPTER LEURS TRAJECTOIRES AUX

RÉALITÉS DES TERRITOIRES

- 1. Permettre aux régions de fixer leur

propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires

- 2. Mieux associer les collectivités locales

à la fixation des objectifs régionaux et leur redonner de la

latitude dans leur application

- 3. Concilier les objectifs contradictoires des

politiques publiques nationales

- 1. Permettre aux régions de fixer leur

propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires

- C. AMÉNAGER LA GARANTIE DE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAL AU BÉNÉFICE DES PETITES

COMMUNES

- A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR

DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA

MATIÈRE

- I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI

CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS

FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS

- EXAMEN DES ARTICLES

- Article 1er

Mesure de l'artificialisation par la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers

- Article 2

Suppression de l'objectif de réduction de moitié du rythme

de l'artificialisation sur la période 2021-2031

- Article 3

Dates de modification des documents de planification et d'urbanisme

pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation

- Article 4

Exclusion des projets d'envergure nationale et européenne

du décompte de la consommation d'espace

- Article 5

Modalités de fixation et de territorialisation des objectifs régionaux

de réduction de l'artificialisation

- Article 6 (nouveau)

Garantie de développement communal

- Article 1er

- EXAMEN EN COMMISSION

- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE

L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- LA LOI EN CONSTRUCTION

N° 372

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires

économiques (1) sur la proposition de loi visant à instaurer une

trajectoire de

réduction de l'artificialisation

concertée

avec les

élus locaux,

Par M. Jean-Marc BOYER et Mme Amel GACQUERRE,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

124, 350 et 373 (2024-2025) |

L'ESSENTIEL

La commission des affaires économiques a adopté, le 19 février 2025, la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (« PPL Trace »).

Ce texte, élaboré dans la lignée des travaux du groupe de suivi sénatorial sur l'artificialisation des sols, vise à faciliter la mise en oeuvre de la stratégie de sobriété foncière fixée par la loi Climat-résilience1(*) de 2021, par le biais d'une meilleure différenciation territoriale. Pour ce faire, il supprime notamment l'obligation de réduire de moitié les surfaces artificialisées dans chaque région au cours de la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.

La commission a confirmé l'ensemble des dispositifs du texte initial en les précisant, pour assurer une meilleure adaptation aux contraintes et réalités locales et la prise en compte des autres priorités des politiques publiques, tout en assurant une trajectoire crédible vers l'atteinte de l'objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050. En contrepartie de l'allègement de la contrainte pour la première période décennale, les régions devront ainsi proposer une trajectoire et des jalons intermédiaires, à un rythme librement choisi, en accord avec les collectivités locales. En complément, la commission a également facilité la mutualisation de la garantie de développement communal d'un hectare, essentielle pour garantir à chaque commune le droit au projet.

|

consommation annuelle moyenne d'espaces en France |

|

|

part des élus locaux engagés en faveur de la sobriété foncière sur leur territoire2(*) |

|

|

part des communes et EPCI dont les documents d'urbanisme sont en cours de modification |

|

|

part des élus locaux qui estiment que leurs préoccupations sont insuffisamment prises en compte dans l'élaboration des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation3(*) |

I. LE CONSTAT : QUATRE ANS APRÈS LA LOI CLIMAT-RÉSILIENCE, UNE MISE EN oeUVRE IMPOSSIBLE DES OBJECTIFS FIXÉS EN MATIÈRE D'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Présent dans le code de l'urbanisme depuis plus de vingt ans, l'enjeu de sobriété foncière est désormais bien intégré par les élus locaux : plus des deux tiers d'entre eux déclarent souscrire à ce principe, et l'appliquer sur leur propre territoire.

Afin d'accélérer la marche vers la sobriété foncière, la loi Climat-résilience de 2021 a fixé un double objectif de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » au niveau national en 2050. Directement inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune réelle étude d'impact, et leur déclinaison territoriale n'a pas été suffisamment anticipée.

Quoique unanimement saluées par les élus, les améliorations apportées par la loi d'initiative sénatoriale « ZAN 2 » du 20 juillet 20234(*) (report des dates de modification des documents de planification et d'urbanisme, précisions des critères de territorialisation, prise en compte de la renaturation dès 2021, mutualisation au niveau national de l'artificialisation induite par les projets d'envergure nationale et européenne, garantie de développement communal, sursis à statuer et droit de préemption ad hoc...) n'ont pas permis de lever tous les blocages.

Près de quatre ans après l'adoption de la loi Climat-résilience, et l'approche de la date butoir de modification des documents d'urbanisme, l'inquiétude des collectivités locales quant à leurs capacités de développement futures ne cesse de grandir.

II. LE TEXTE INITIAL : DES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTIONS CIBLÉES POUR TRACER AVEC LES ÉLUS UN CHEMIN VERS UNE SOBRIÉTÉ FONCIÈRE SOUTENABLE

Afin de répondre à ces difficultés, la proposition de loi prévoyait :

- le maintien de la mesure de l'artificialisation via la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) au-delà de 2031. Ce mode de comptabilisation, bien connu des élus locaux, permettra à ces derniers de mieux anticiper et planifier leurs consommations foncières, et également de lever durablement la contrainte foncière sur les constructions et aménagements nécessaires à l'activité agricole, qui sont assimilés à des Enaf (article 1er) ;

- la suppression de l'objectif intermédiaire national de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 et de sa déclinaison uniforme dans chaque région, au profit d'objectifs intermédiaires différenciés, fixés par les collectivités elles-mêmes (article 2) ;

- le report des dates butoirs de modification des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation, afin de leur permettre de tirer parti des souplesses permises par la future loi Trace, et de laisser davantage de temps à la concertation (article 3) ;

- l'exclusion totale du décompte de la consommation d'Enaf des projets d'envergure nationale et européenne (Pene), et non plus sa mutualisation au niveau national, injuste et pénalisante pour les régions et les collectivités, qui se sont ainsi vu imposer en cours de période un effort de réduction encore plus contraignant que celui initialement prévu (- 54,5 % au lieu de - 50 % sur la période 2021-2031), ainsi que l'obligation pour l'État de définir une trajectoire de réduction de l'artificialisation pour ses propres projets, comme la loi l'exige des collectivités (article 4) ;

- la création dans chaque région d'une instance de concertation rassemblant l'ensemble des élus locaux parties prenantes à la mise en oeuvre de la politique de réduction de l'artificialisation, dotée de pouvoirs décisionnels pour la fixation des objectifs régionaux et leur territorialisation (article 5).

III. LES APPORTS DE LA COMMISSION : DES DISPOSITIFS PLUS OPÉRATIONNELS ET MIEUX ADAPTÉS AUX ENJEUX LOCAUX ET NATIONAUX, POUR TRACER UNE TRAJECTOIRE CRÉDIBLE VERS 2050

A. CLARIFIER LA NOTION DE CONSOMMATION D'ENAF POUR DONNER AUX ÉLUS DAVANTAGE DE VISIBILITÉ EN LA MATIÈRE

Afin de donner aux élus locaux davantage de visibilité sur la manière dont seront décomptées leurs consommations futures, et ainsi sécuriser l'évolution de leurs documents d'urbanisme, la notion de « consommation d'Enaf » a été précisée, via l'inscription dans la loi de critères de définition des « secteurs urbanisés », ce qui permettra de mieux encadrer les interprétations parfois divergentes de la notion de consommation d'Enaf par les services de l'État. Les spécificités des modèles d'urbanisation et d'habitat locaux devront également être prises en compte.

La comptabilisation de la consommation d'Enaf étant réalisée par le Cerema5(*), sur la base des fichiers fonciers à l'échelle de la parcelle, ce point a également été clarifié dans la loi.

Enfin, dans le cadre du « porter à connaissance » en amont de l'élaboration ou de la modification des documents d'urbanisme, l'État fournira à chaque collectivité un bilan chiffré et détaillé de sa consommation passée, afin de servir de base fiable à la collectivité pour la planification de ses consommations futures.

B. DONNER LA MAIN AUX RÉGIONS ET AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, POUR ADAPTER LEURS TRAJECTOIRES AUX RÉALITÉS DES TERRITOIRES

1. Permettre aux régions de fixer leur propre trajectoire et leurs propres objectifs intermédiaires

La France continue de perdre, chaque année, environ 20 000 hectares de surfaces agricoles, naturelles et forestières, et la décrue de l'artificialisation observée depuis une vingtaine d'années marque le pas depuis le début des années 2020. Cette artificialisation porte atteinte à la biodiversité, à l'atteinte par la France de ses objectifs climatiques et à notre souveraineté alimentaire.

Pour toutes ces raisons, la lutte contre l'artificialisation des sols demeure une priorité. Même si la contrainte à court et moyen termes doit être assouplie, l'objectif d'absence d'artificialisation nette à horizon 2050 reste une boussole indispensable.

Pour que l'atteinte de cet objectif demeure crédible, la commission a précisé que les régions devront inscrire dans leurs documents de planification une trajectoire et des objectifs intermédiaires compatibles avec cet objectif.

Afin de permettre la mise en oeuvre effective de ces nouvelles règles, la date butoir de modification des documents régionaux a été repoussée à août 2027. Par cohérence, pour permettre la modification « en cascade » des documents d'urbanisme, les dates butoirs de modification de ces derniers ont également été repoussées, respectivement à août 2028 (pour les Scot) et 2029 (pour les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales).

2. Mieux associer les collectivités locales à la fixation des objectifs régionaux et leur redonner de la latitude dans leur application

Plutôt que de créer une nouvelle instance de concertation, la commission, sensible au besoin de stabilité exprimé par les associations d'élus, a modifié la composition des conférences régionales de gouvernance créées par la loi « ZAN 2 » - rebaptisées « conférences régionales de sobriété foncière » -, pour y assurer la prééminence des représentants des collectivités locales.

Le pouvoir de ces conférences a également été renforcé, puisqu'elles pourront désormais :

- contraindre la région à reconsidérer ses objectifs en matière de réduction de l'artificialisation et sa territorialisation, et à se saisir des assouplissements permis par la future loi Trace ;

- se prononcer par un avis conforme sur la liste des projets d'envergure régionale dont l'artificialisation fait l'objet d'une mutualisation au niveau régional, pour s'assurer que les projets retenus sont bien des projets d'intérêt commun.

Conformément à la position déjà portée par le Sénat lors de l'examen préalable à l'adoption de la loi « ZAN 2 », la commission a également levé le caractère prescriptif des documents régionaux de planification, pour le volet concernant la lutte contre l'artificialisation : les objectifs et leur déclinaison territoriale s'appliqueront donc aux documents d'urbanisme dans un rapport de simple prise en compte. Les collectivités pourront donc, au cas par cas, s'écarter des orientations fondamentales fixées par la région en la matière, dans la mesure où l'intérêt des opérations projetées le justifie. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques, le 29 janvier dernier, François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, s'est déclaré ouvert à une telle évolution, revendiquée de longue date par le Sénat.

Enfin, avec l'accord du préfet, une collectivité pourra, sur demande motivée, obtenir un délai supplémentaire de deux ans maximum pour intégrer dans son document d'urbanisme les objectifs de réduction de l'artificialisation.

3. Concilier les objectifs contradictoires des politiques publiques nationales

Les élus sont aujourd'hui soumis à des impératifs contradictoires, découlant de la déclinaison de différentes politiques publiques nationales non coordonnées.

La stratégie nationale de réduction de l'artificialisation des sols s'inscrit dans le temps long, contrairement à la lutte contre la crise du logement, au soutien à la réindustrialisation ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui imposent des mesures de court terme.

Afin de lever la contrainte foncière pour les projets qui concourent à la mise en oeuvre de ces politiques publiques prioritaires, y compris lorsqu'ils sont de faible ampleur et ne peuvent prétendre à la qualification de Pene, la commission a décidé d'exclure temporairement, jusqu'en 2036, du décompte de la consommation d'Enaf :

- les implantations industrielles ;

- les constructions de logements sociaux, dans les communes carencées au titre de la loi SRU6(*) ;

- les infrastructures de production d'énergie renouvelable.

C. AMÉNAGER LA GARANTIE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL AU BÉNÉFICE DES PETITES COMMUNES

Créée par la loi « ZAN 2 », la garantie de développement communal de 1 hectare a constitué une bouffée d'oxygène pour les communes rurales menacées de se voir privées de toute capacité d'artificialisation. Les rigidités de sa mise en oeuvre et son application homogène sur tout le territoire, pensées à l'origine pour protéger les maires des communes bénéficiaires, ont cependant abouti dans certains territoires à des situations de gel du foncier, qui grèvent les enveloppes foncières disponibles pour les autres collectivités.

Afin de remédier à cet effet de bord, la commission a ouvert la possibilité de mutualiser la garantie au niveau du Scot et de la région, a précisé que cette mutualisation pouvait être partielle, et a simplifié l'évolution des documents d'urbanisme pour permettre aux collectivités de mobiliser effectivement les surfaces ainsi mutualisées.

La commission souligne enfin qu'en complément de ce texte d'urgence, ciblé sur l'évolution des modalités de fixation et de déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, des évolutions demeurent nécessaires en matière financière et fiscale, ainsi qu'en ce qui concerne les règles d'urbanisme et de construction, afin de renforcer l'incitation à la sobriété foncière, et les outils à la main des maires pour y contribuer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mesure de l'artificialisation par la

consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers

Cet article vise à pérenniser la mesure de l'artificialisation par le décompte de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf), au-delà de 2031.

La commission a adopté six amendements visant à mieux définir la notion de consommation d'Enaf, en précisant que les opérations artificialisantes au sein de l'enveloppe urbaine et dans les « dents creuses » ne doivent pas être comptabilisées comme consommation d'Enaf, et prévoyant que l'État fournit à chaque collectivité en amont de la modification de son document d'urbanisme un bilan détaillé de sa consommation d'Enaf passée.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Aux termes de la loi Climat-résilience, les modalités de mesure de l'artificialisation des sols seront modifiées en 2031

A. La loi Climat-résilience de 2021 a prévu un basculement des modalités de mesure de l'artificialisation des sols en 2031

1) La loi Climat-résilience a fixé une trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols applicable dès 2021

a) Des objectifs nationaux qui doivent se décliner dans les documents d'urbanisme

L'article 191 de la loi Climat-résilience7(*) a fixé un double objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » sur l'ensemble du territoire national en 2050. Ces objectifs doivent se traduire par la définition, dans les documents régionaux de planification et, par déclinaison dans les documents d'urbanisme, d'une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

L'article 192 de la loi Climat-résilience a introduit dans le code de l'urbanisme un nouvel article L. 101-2-1, qui fixe la définition de l'artificialisation des sols comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Le même article définit l'artificialisation nette des sols comme le solde de l'artificialisation et de la désartificialisation - définie comme « actions ou [...] opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé ».

b) Des modalités de reporting ascendantes

L'article 206 de la loi Climat-résilience a introduit au livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un nouveau titre III relatif à l'artificialisation des sols, dont l'unique article dispose que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de document d'urbanisme devront présenter au moins une fois tous les trois ans au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur leur territoire au cours des années précédant la présentation dudit rapport, « rend[ant] compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols [fixées dans le document d'urbanisme] sont atteints ».

Ce rapport est transmis aux représentants de l'État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l'EPCI dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l'EPCI compétent. Lorsque la commune ou l'EPCI est couvert par un schéma de cohérence territoriale (ScoT), le rapport est également adressé au président de l'établissement public en charge de celui-ci.

Ces analyses peuvent en outre être intégrées dans l'évaluation du plan local d'urbanisme (PLU(i)) et de ses résultats qui doit obligatoirement être effectuée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI concerné, au plus tard six ans après l'approbation du PLU(i)8(*).

Aux termes de l'article 207 de la loi Climat-résilience, il appartient au Gouvernement d'effectuer, tous les cinq ans, une évaluation de la politique nationale de limitation de l'artificialisation des sols, dans le cadre d'un rapport public.

Enfin, la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a prévu que la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols, créée par la même loi (cf. ci-dessous, article 5), établit, au plus tard un an après sa dernière réunion préparatoire à l'intégration dans les documents régionaux de planification des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, un bilan de leur mise en oeuvre au niveau régional9(*).

2) La loi Climat-résilience a fixé une métrique de l'artificialisation des sols qui n'était pas applicable dès 2021

a) Le principe d'une mesure de l'artificialisation « au réel », indépendante du statut fixé par les documents d'urbanisme

Le décret d'application prévu par l'article 206 de la loi Climat-résilience précité précise que, dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, l'évaluation triennale mentionnée ci-dessus doit se faire au regard de « l'occupation effective des sols observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d'urbanisme ».

Autrement dit, lorsqu'un document d'urbanisme ouvre une zone à l'urbanisation, cette dernière ne sera pas intégralement considérée comme artificialisée du seul fait de ce statut (par exemple zone « AU » : « à urbaniser ») fixé dans le document d'urbanisme ; seules les surfaces effectivement urbanisées devront être considérées comme artificialisées. L'ouverture d'une zone à l'urbanisation n'implique en effet pas la réalisation de projets artificialisant sur l'ensemble de sa surface, ni immédiatement.

b) La loi Climat-résilience a défini la notion d'artificialisation, nécessitant l'invention d'une nouvelle méthode de décompte, par rapport aux outils juridiques et techniques préexistants

L'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme créé par l'article 192 de la loi Climat-résilience précité, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe une nomenclature des sols devant être considérés comme artificialisés. Cette dernière a été fixée par le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, qui a ensuite été profondément remanié par le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023.

Aux termes de l'article R. 2231-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du même décret, le rapport triennal mentionné ci-dessus doit notamment présenter, pour les années sur lesquelles il porte, le solde entre les surfaces artificialisées et désartificialisées telles que définies par la nomenclature fixée à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les surfaces imperméabilisées au sens de la nomenclature fixée au même article R. 101-1 du code de l'urbanisme.

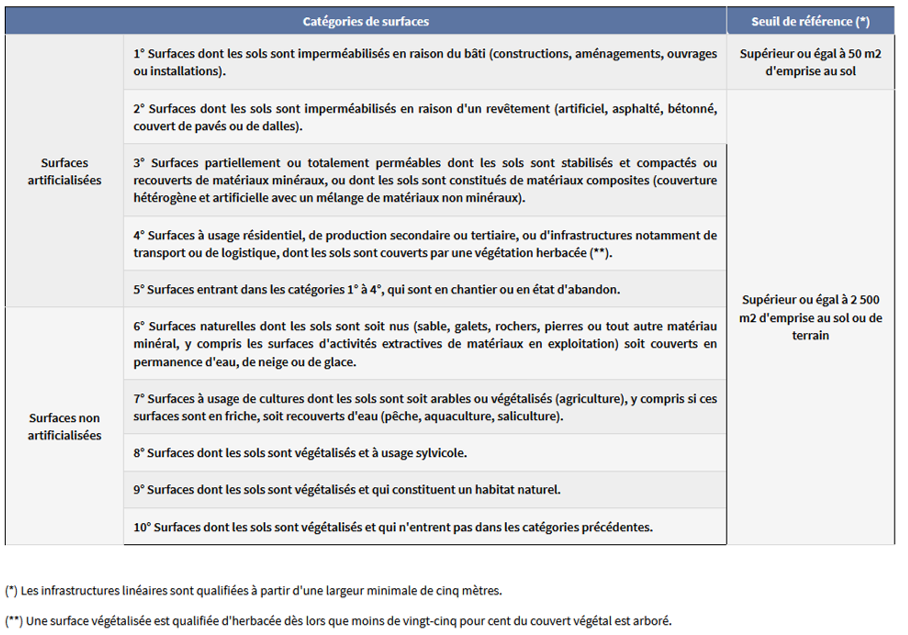

Nomenclature des surfaces artificialisées

et non artificialisées

prévue à

l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme

Source : Légifrance

Le même décret fixe la « maille d'observation » de l'artificialisation, l'article R. 2231-1 du CGCT précité, dans sa rédaction issue du décret de novembre 2023, à savoir 50 m² pour les surfaces bâties et 2 500 m² pour les surfaces non bâties.

En effet, aux termes de l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme précité l'occupation effective des sols devra être mesurée « à l'échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence fixés dans la nomenclature annexée ».

Afin de permettre le suivi des phénomènes liés à l'artificialisation des sols, l'État a construit l'outil « Occupation des sols à grande échelle » (OCS-GE), produite par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), qui permet de mesurer notamment l'artificialisation, à partir de repérages et calculs effectués par intelligence artificielle.

Au 1er janvier 2025, 60 départements métropolitains sont couverts et la photo-interprétation est en cours dans les 41 départements restants. La production devrait être terminée sur l'ensemble du territoire national à la mi-2025. L'échelle d'utilisation est le 1 :5 000. La précision de positionnement global des limites est métrique et la résolution est centimétrique. La mise à jour est envisagée sur un rythme triennal (un tiers du territoire chaque année).

Cet outil est financé par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'aménagement et de la cohésion de territoires, avec un financement initial de 25 M€ sur cinq ans (2020-2025)10(*). Le coût de la mise à jour de la base d'occupation du sol à partir de ces images est estimé à environ 2,5 M€ par an.

B. Jusqu'en 2031, la mesure de l'artificialisation se fait toutefois via la mesure de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf)

1) Des mesures dérogatoires de mesure de l'artificialisation prévues dès 2021

Compte tenu de l'entrée en vigueur, dès sa publication, des dispositions de la loi Climat-résilience relatives à la réduction de l'artificialisation des sols, cette dernière a prévu dès l'origine des modalités dérogatoires de mesure de l'artificialisation pour la première période décennale 2021-2031. Ainsi, le 2° du III de son article 194 prévoit que « [p]our la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes », le 5° du même III précisant que la notion de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers s'entend comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». La notion de « consommation d'Enaf » se distingue ainsi assez nettement de la logique dont procède l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, qui définit l'artificialisation comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol ». Or, à horizon 2050, l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols s'apprécie au regard de cette définition et de la nomenclature qui la précise, et non pas au regard de la consommation d'Enaf.

Enfin, le bilan de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) correspond au décompte de la transformation effective d'Enaf en espaces urbanisés observée sur le terrain entre deux dates. Sa mesure est indépendante du zonage réglementaire des PLU(i) ou des cartes communales. Un Enaf est considéré comme effectivement consommé à compter du démarrage des travaux d'un projet et non à compter de la délivrance d'une autorisation administrative.

2) Les Enaf, une notion familière pour les collectivités

a) La consommation d'Enaf, une notion définie de manière jurisprudentielle et qui semble plus souple que la notion d'artificialisation

La distinction entre Enaf et espaces urbanisés est jurisprudentielle. En effet, la notion d'Enaf ne recouvre pas exactement le zonage en zones agricoles, naturelles ou forestières fixé par les PLU(i)11(*). La notion d'Enaf vaut d'ailleurs aussi pour les communes qui ne sont pas dotées de PLU(i).

La détermination de la qualité d'espace urbanisé repose ainsi sur un faisceau d'indices jurisprudentiels comprenant :

- la quantité et la densité de l'urbanisation (aménagements, constructions, espaces attenants au bâti...) ;

- la continuité de cette urbanisation ;

- sa structuration par des voies de circulation, des réseaux d'accès ou de raccordement aux services publics ;

- la présence d'équipements ou de lieux collectifs, qu'ils soient publics ou privés12(*).

La notion d'« espace urbanisé » au sens ainsi défini par la jurisprudence n'est strictement équivalente ni à celle des zones urbaines (zones « U »), ni à celle de « partie urbanisée » des communes dépourvues de document d'urbanisme et soumises au règlement national d'urbanisme (RNU)13(*), ni à celle de « continuité », au sens des lois « Montagne »14(*) ou « Littoral »15(*).

Les espaces « résiduel[s], de taille limitée, entre deux bâtis existants au sein de l'enveloppe urbaine », sont qualifiés de « dents creuses »16(*). Les fichiers fonciers les classent, selon leur usage, comme urbanisés, par exemple pour les jardins pavillonnaires, ou comme « NAF », dans le cas, par exemple, de terrains à vocation agricole au sein de l'espace urbanisé. L'urbanisation des « dents creuses » classées « NAF » emporte donc une consommation d'Enaf.

Bien que sans ambiguïté au regard de la classification dans les fichiers fonciers des règles de calcul de la consommation d'Enaf, le traitement de ces espaces résiduels est difficilement compréhensible pour les élus locaux, qui assimilent souvent cette notion de « dent creuse » à l'acception qu'elle revêt, dans le langage courant, pour désigner les possibilités de construction au sein de l'enveloppe urbaine « en continuité » avec l'espace urbain existant17(*) et « dans les parties urbanisées de la commune »18(*), pour les communes soumises au RNU (cf. ci-dessus).

b) La comptabilisation en Enaf emporte la non-comptabilisation de l'artificialisation induite par les bâtiments et infrastructures agricoles

En termes de consommation d'Enaf, les surfaces agricoles et leurs dépendances bâties ne seront pas considérées comme constituant un espace urbanisé et ne seront donc pas comptabilisées dans la consommation d'espaces NAF. Cependant, si ces surfaces comprennent des bâtis agricoles en continuité d'un espace urbanisé, ou s'il s'agit d'un regroupement de plusieurs constructions agricoles, d'une certaine densité, et dont certains ont fait l'objet d'un changement de destination - par exemple en vue de la création de logements, ces surfaces seront comptabilisées comme des « espaces urbanisés »19(*) (cf. ci-dessous).

Après 2031, il est prévu que l'artificialisation des sols résultant pour les surfaces à usage agricole soit mesurée dans les conditions fixées à l'article R. 101-1 du code de l'urbanisme et sa nomenclature annexée. En conséquence :

- les surfaces agricoles bâties seront comptabilisées comme artificialisées20(*) ;

- les surfaces à usage de cultures, soit arables, soit végétalisées - y compris si ces surfaces sont en friche -, soit recouvertes d'eau (pêche, aquaculture, saliculture) seront comptabilisées comme non artificialisées21(*).

II. Le dispositif envisagé - Une pérennisation du décompte de l'artificialisation par la consommation d'ENAF

Cet article pérennise, au-delà donc de la date butoir de 2031 fixée par la loi Climat-résilience, la mesure de l'artificialisation par le décompte de la consommation d'Enaf, plutôt que par le décompte de l'artificialisation « au réel », telle qu'évaluée par l'outil d'intelligence artificielle OCS-GE22(*).

L'objectif de la mesure est de permettre aux collectivités de mieux piloter leur artificialisation à travers leurs documents d'urbanisme et d'assurer un suivi en temps quasi réel des consommations foncières. En outre, le choix de cette métrique exempte du décompte de l'artificialisation celle induite par les bâtiments agricoles.

III. La position de la commission - Clarifier la notion de consommation d'Enaf et ses modalités de comptabilisation, pour sécuriser les élus

A. Encadrer la notion de consommation d'Enaf

1) En définissant la notion d'« espace urbanisé »

Afin de clarifier la notion de consommation d'Enaf, la commission a, par l'adoption des amendements identiques COM-50 des rapporteurs et COM-60 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, inscrit dans la loi les critères de définition des « espaces urbanisés », dont elle est le « négatif ». Ces critères reprennent ceux définis par la jurisprudence (cf. ci-dessus) dans une rédaction proche de celle figurant dans le code de l'urbanisme concernant les « secteurs déjà urbanisés » au sens de la loi Littoral23(*) et le principe de continuité de l'urbanisation au sens de la loi Montagne24(*).

Selon les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation « [e]n ne définissant pas la notion d'"espaces naturels, agricoles et forestiers", le législateur a [...] souhaité permettre aux collectivités locales une souplesse pour appréhender de la façon la plus adaptée possible la notion aux caractéristiques et aux enjeux de leur territoire, en tenant compte du fait que la notion de consommation d'espaces existait déjà avant la loi climat et résilience et était ainsi déjà connue des collectivités »25(*). Dans les faits cependant, plus des deux tiers des répondants à la consultation en ligne des élus locaux lancée par le groupe de suivi sénatorial sur l'artificialisation des sols déclaraient avoir du mal à déterminer les opérations à considérer comme consommation d'Enaf, et le constat d'appréciations divergentes des services déconcentrés de l'État quant à la notion d' « espaces urbanisés » est récurrent.

La clarification de la notion dans un texte de niveau législatif permettra de mieux encadrer l'appréciation au cas par cas faite par les services de l'État.

2) En excluant explicitement du décompte de la consommation d'Enaf les dents creuses

Les mêmes amendements, adoptés par la commission, précisent également que les opérations de construction ou autres opérations artificialisantes effectuées au sein de l'enveloppe urbaine ne sont pas comptabilisées comme consommation d'Enaf, conformément à la doctrine de la non-comptabilisation de l'urbanisation des « dents creuses » développée par les services du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, pour lesquels « la consommation foncière de ces dents creuses, dès lors qu'elles sont intégrées au sein de l'enveloppe urbaine, peuvent déjà, en l'état du droit et de la jurisprudence, ne pas être considérées comme de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, au motif que ces dents creuses peuvent être identifiées comme des espaces déjà urbanisés »26(*).

Dans les faits cependant, les modalités pratiques de comptabilisation de la consommation d'Enaf, effectuées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) sur la base des fichiers fonciers ne permettent pas systématiquement d'exclure de la consommation d'Enaf les opérations artificialisantes réalisées au sein de l'enveloppe urbaine.

En effet, selon le fascicule précité, « les fichiers fonciers » appréhenderont généralement [les dents creuses] comme urbanisé[e]s et donc consommé[e]s »27(*). Ce sera notamment le cas lorsque des constructions sont réalisées sur des parcelles déjà en majorité construites, ou sur des parcelles à usage de jardin d'agrément par exemple.

En revanche, compte tenu de l'échelle d'observation de la consommation d'Enaf effectuée par le Cerema, à savoir la parcelle, lorsque des terrains à vocation agricole, naturelle ou forestière, identifiés comme tels dans les fichiers fonciers, font l'objet de constructions ou autres opérations artificialisantes, leur catégorie au regard des fichiers change et ces opérations sont considérées comme consommation d'Enaf, même lorsque les parcelles en question sont entièrement entourées d'espaces urbanisés.

Compte tenu de la diversité des tailles et du découpage des parcelles selon les territoires, ces modalités de calcul aboutissent à considérer différemment au regard de la consommation d'Enaf des opérations très similaires dans les faits. Cela est d'autant moins compréhensible pour les collectivités que le découpage des parcelles n'est pas de leur ressort, et qu'elles se retrouvent donc comptable de paramètres sur lesquelles elles n'ont aucun moyen d'action.

L'exclusion explicite de la consommation d'Enaf de toutes les opérations effectuées au sein de l'enveloppe urbaine permet ainsi davantage de lisibilité et une plus grande équité de traitement entre les collectivités. Elle permet en outre de valoriser les opérations de densification, sur des Enaf en discontinuité, dont la qualité agronomique et écologique est en conséquence relativement limitée, par opposition à celles réalisées en extension urbaine.

B. Mettre à disposition des élus des données fiables et objectivées

La loi Climat-résilience a prévu la mise à disposition d'outils de mesure et de suivi de la consommation d'Enaf et de l'artificialisation par l'État, au profit des collectivités28(*), sans leur imposer le recours à ces outils.

Néanmoins, dans les faits, dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l'artificialisation et de leur déclinaison dans les documents d'urbanisme, il est nécessaire pour les collectivités de disposer de bilans partagés servant de base aux discussions avec les régions et les services de l'État. Pour cette raison, les amendements identiques COM-52 des rapporteurs et COM-61 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable disposent qu'en amont de la modification des documents d'urbanisme, le préfet transmettra aux collectivités, dans le cadre du « porter à connaissance » prévu à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme, un bilan chiffré et détaillé de leur consommation sur la période de référence 2011-2021 (qui prendra en compte les évolutions des modalités de comptabilisation figurant au présent article 1er, et pourra, conformément à la pratique du Cerema, avoir fait l'objet, en amont de la transmission, de demandes de rectifications de la part de collectivité conservée, mais se trouvera ainsi cristallisé).

Cette mise à disposition ne modifiera pas la possibilité laissée aux communes d'utiliser leurs propres outils d'observation pour la réalisation de leur bilan triennal de consommation d'Enaf. En effet, le décret du 23 novembre 2023 précité précise que pour l'établissement de leur rapport triennal, les collectivités « peuvent également utiliser les données de dispositifs d'observation et mis en oeuvre localement », en particulier dans le cadre de l'élaboration de programmes locaux de l'habitat (PLH), et s'appuyer sur les analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation des Scot et des PLU(i). Cette disposition a été introduite à l'initiative du Sénat, dans le cadre des discussions connexes à l'examen de la proposition de loi ayant débouché sur la loi « ZAN 2 », et permet de mieux prendre en compte les réalités de terrain, compte tenu des rigidités des modalités de calcul des consommations par le Cerema, mentionnées ci-dessus.

La commission a également adopté deux amendements rédactionnels COM-51 des rapporteurs et COM-62 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 2

Suppression de l'objectif de réduction de

moitié du rythme

de l'artificialisation sur la période

2021-2031

Cet article vise à :

- supprimer l'objectif intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation à l'échelle nationale sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, fixé par l'article 191 de la loi Climat-résilience, pour y substituer une « trajectoire nationale de sobriété foncière » non bornée dans le temps, aboutissant à une diminution tendancielle de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) ;

- prévoir la détermination à l'échelle régionale d'objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'Enaf.

Il conserve en revanche l'objectif d'absence d'artificialisation à horizon 2050, au niveau national.

La commission a procédé à des aménagements rédactionnels pour clarifier la nécessité que les trajectoires de réduction de l'artificialisation fixent des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - La loi Climat-résilience a fixé des objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation des sols à horizon 2031 et 2050

A. L'artificialisation des sols a fortement progressé en France ces dernières décennies

1) Une artificialisation galopante depuis la deuxième moitié du XXe siècle, en baisse depuis une quinzaine d'années

Actuellement, environ 9 % du territoire français hors outre-mer est artificialisé29(*). Le reste du territoire se répartit entre sols agricoles (environ 52 % de la surface totale) et sols naturels (environ 39 %)30(*).

Les chiffres de l'artificialisation diffèrent profondément selon les bases de données utilisées31(*), mais l'analyse de ces dernières aboutit dans tous les cas au constat d'une consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) supérieure à la croissance démographique et à la croissance des activités, depuis les années 195032(*). Les données « Teruti-Lucas », seules à permettre une analyse sur période longue de l'artificialisation33(*), donnent une consommation d'Enaf d'environ 60 000 ha par an en moyenne depuis 1981. Les surfaces artificialisées seraient ainsi passées, sur la même période, de 3 millions d'hectares à 5,1 millions, soit une croissance de 70 %, très supérieure à la croissance de la population française sur la période (+ 19 %)34(*), avec en particulier une forte accélération de l'artificialisation avant la crise économique de 2008, avant un reflux et une stabilisation à une valeur moyenne inférieure aux valeurs d'avant-crise35(*). L'analyse des fichiers fonciers, si elle donne des chiffres d'artificialisation beaucoup plus modestes (de l'ordre de 23 000 ha en moyenne sur la période 2006-2016), confirme cette tendance.

2) Le rythme d'artificialisation a fortement diminué depuis une quinzaine d'années

a) Une artificialisation en baisse depuis la fin des années 2000

Selon le Cerema36(*), sur la période 2009-2022, le rythme moyen d'artificialisation a atteint plus de 24 000 ha par an, « soit approximativement la surface du Val-de-Marne ou de la Seine-Saint-Denis ». Cependant, l'artificialisation des sols connaît, depuis le début des années 2010, une baisse continue au niveau national, passant de 32 000 ha en 2011 à 22 000 ha en 2015, soit une diminution de près d'un tiers des surfaces artificialisées annuellement.

La consommation d'espace pour l'habitat a représenté, ces quinze dernières années, un peu moins des deux tiers du total de la consommation d'espace, contre environ un quart pour les activités économiques, 5 % pour les infrastructures routières et environ 1 % pour les infrastructures ferroviaires (le restant étant à usage non connu ou mixte).

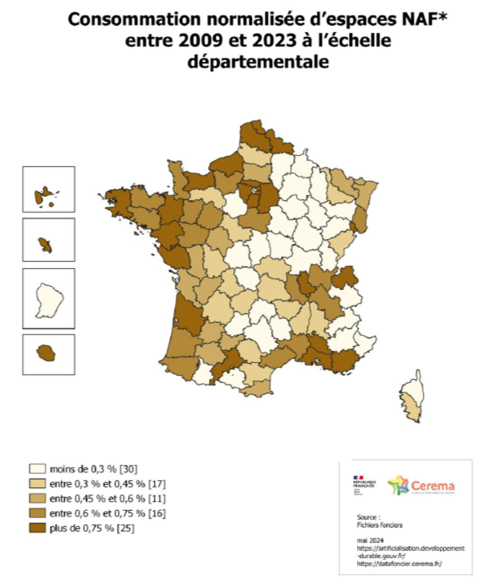

La consommation d'Enaf a concerné surtout le littoral

Source : Cerema, Analyse de la consommation

d'espaces :

période

du 1er janvier 2009 au

1er janvier 2023, mai 2024

La consommation d'espaces est fortement concentrée, surtout en bordure des aires urbaines et sur le littoral : les 5 % de communes qui ont le plus artificialisé ont représenté à elles seules 37 % de la consommation d'espaces. En outre, une partie de cette consommation d'espaces a concerné des zones dont la dynamique démographique ou la tension sur le logement est faible, voire négative. Ainsi, près de 8 000 communes ont consommé de l'espace alors qu'elles perdaient des habitants, et plus de 60 % de la consommation d'espaces est localisée dans des communes « détendues ».

b) Une stabilisation à un niveau élevé du rythme d'artificialisation depuis 2019

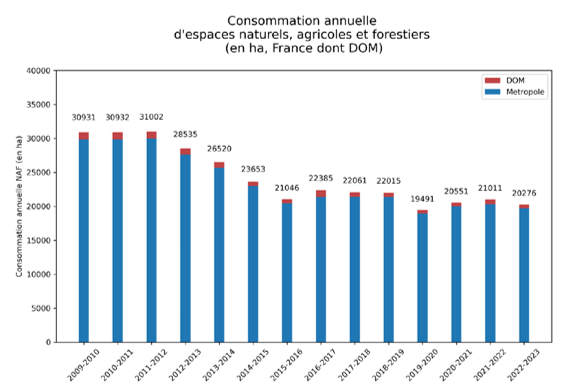

Après une période d'importante diminution sur la période 2009-2015, puis une augmentation en 2015 et 2016, la consommation d'espaces annuelle stagne entre 20 000 et 21 000 ha par an depuis 2019.

Source : Cerema, Analyse de la consommation

d'espaces : période

du 1er janvier 2009

au 1er janvier 2023,

mai 2024, p. 14

La part de l'habitat est en très légère hausse depuis 2020, tandis que la part des autres secteurs demeure stable.

3) L'artificialisation des sols présente des difficultés du point de vue environnemental, économique et social

a) L'artificialisation a des impacts environnementaux, en particulier...

(1) ... sur la biodiversité...

Selon l'Office français de la biodiversité (OFB), les sols abritent près de 60 % de la biodiversité terrestre37(*). L'artificialisation des sols entraîne une perte de la biodiversité à due proportion. Même si la loi Climat-résilience a introduit dans le code de l'urbanisme la notion de « désartificialisation »38(*), cette dernière n'équivaut pas à une restauration intégrale des qualités hydriques et environnementales du sol. En effet, selon La Fresque du Sol, 200 ans à plusieurs milliers d'années sont nécessaires, selon les cas pour former 1 cm d'épaisseur de sol39(*).

L'artificialisation affecte également la biodiversité présente dans les milieux naturels de surface préexistants. À cet égard, elle est d'autant plus préjudiciable à la biodiversité qu'elle affecte principalement, dans l'Hexagone, les prairies, qui ont représenté le milieu le plus détruit par l'artificialisation au cours des trente dernières années40(*). Or ces dernières représentent un réservoir de biodiversité particulièrement important.

Au total, selon l'étude d'impact publié par la Commission européenne à l'appui de sa proposition de directive relative à la surveillance et à la résilience des sols, la perte des services écosystémiques fournis par les sols coûterait chaque année, à l'échelle de l'Union européenne, plus de 50 Md€.

(2) ... et sur le climat

L'artificialisation des sols réduit également la capacité des sols à absorber et stocker le dioxyde de carbone (CO2). En outre, le modèle de développement urbain en étalement lié à l'artificialisation des sols est susceptible d'augmenter, à pratiques inchangées, les émissions de gaz à effets de serre, notamment occasionnées par les transports.

L'artificialisation renforce enfin le phénomène d'îlots de chaleur urbains.

b) L'artificialisation contribue à l'augmentation du risque inondation

L'artificialisation induit également une réduction de la capacité d'infiltration des sols, occasionnant une augmentation du ruissellement et donc les risques d'érosion hydrique et d'inondations. La destruction de la couverture végétale peut en outre, en fragilisant la structure des sols et en les exposant directement aux eaux de pluie et au ruissellement, augmenter le risque d'instabilité des sols, entraînant glissements de terrain et coulées de boue41(*).

c) L'artificialisation touche au premier chef les terres agricoles

Sur la période 2012-2018, les pertes de surface agricole se sont élevées en France à près de 36 000 ha42(*), tous les départements à l'exception de Mayotte ayant vu leur surface agricole reculer. Sur la même période, la plupart des changements d'utilisation des sols (71 %) ont concerné des territoires agricoles, en très grande majorité en vue d'une artificialisation, et de manière marginale en vue de la transformation en espaces naturels43(*).

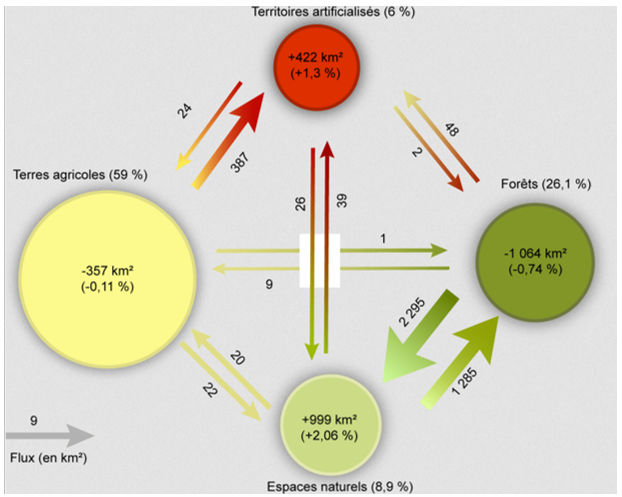

Changements d'occupation des sols entre 2012 et 2018

Source : Commissariat général au

développement durable,

Les pertes de terres agricoles en

France, 21 juin 2019

Cette perte de surface agricole est une menace pour la souveraineté alimentaire française : pour les Chambres d'agriculture, l'artificialisation des sols est « une menace pour l'environnement et notre souveraineté alimentaire ».

B. La loi Climat-résilience a fixé un objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021, rigidifiant le cadre de sobriété foncière préexistant

1) Des objectifs qualitatifs de sobriété foncière ont été fixés dans la loi dès le début des années 2000

L'enjeu de la sobriété foncière a été intégré dès 2000 dans le code de l'urbanisme, via la loi « SRU »44(*), puis en 2009 via les lois Grenelle45(*) (objectif de prise en compte par le droit de l'urbanisme de la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles46(*) ; intégration de la sobriété foncière dans le développement des infrastructures de transport47(*) ; fixation d'objectifs chiffrés de consommation d'Enaf dans les Scot, sur la base d'une analyse de cette consommation les dix années précédentes, et fixation d'objectifs de « modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » dans les PLU(i)48(*)).

En 2014, la loi « Alur »49(*) a réaffirmé l'objectif de réduction de la consommation d'Enaf, et imposé une justification renforcée des projections en matière de consommation d'Enaf et des ouvertures à l'urbanisation, dans les documents d'urbanisme50(*). Enfin, en 2018, la loi « Élan » a inscrit parmi les principes généraux de l'urbanisme (listés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme), qui s'imposent aux collectivités comme aux acteurs de l'aménagement, l'objectif de « lutte contre l'étalement urbain ».

Jusqu'à la loi Climat-résilience toutefois, la notion d'« artificialisation » n'apparaissait pas en tant que telle dans le code de l'urbanisme, non plus qu'un objectif chiffré de réduction de cette dernière.

2) Un objectif de réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur dix ans fixé au niveau national

L'article 191 de la loi Climat-résilience51(*) a fixé un double objectif de réduction de l'artificialisation de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, et de « zéro artificialisation nette » sur l'ensemble du territoire national en 2050. Ce double objectif est directement inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), ayant réuni entre octobre 2019 et juin 2020 un panel de 150 citoyens, et dont le rapport final proposait notamment de « définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés réduisant par 2 l'artificialisation des sols »52(*). Pour rappel, le Président de la République Emmanuel Macron s'était engagé à ce que l'ensemble des propositions de la CCC, à l'exception de trois d'entre elles maximum, soient soumises à l'examen parlementaire, ou à référendum.

3) La fixation d'objectifs chiffrés de réduction de l'artificialisation juridiquement contraignants : une spécificité française

À l'échelle européenne, la stratégie de l'Union européenne (UE) pour la protection des sols53(*) fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » d'ici 2050, mais s'agissant d'une communication de la Commission européenne, cet objectif n'est pas juridiquement contraignant.

La proposition de directive sur la surveillance et la résilience des sols, présentée en 2023 par la Commission européenne, prévoit quant à elle un système harmonisé de surveillance et d'évaluation de la santé des sols, y compris l'artificialisation, dans tous les États membres de l'UE, ainsi que la mise en place de mesures de restauration des sols. Le champ couvert par la proposition de directive est plus large que celui couvert par le cadre légal français en vigueur, puisqu'il prend également en compte la pollution des sols, qu'ils soient ou non artificialisés. La position adoptée en juin 2024 sur le texte par le Conseil européen a néanmoins ciblé plus particulièrement l'imperméabilisation et la destruction des sols. Les négociations interinstitutionnelles sur le texte ont pour l'heure échoué, en décembre 2024.

Une étude comparative effectuée, à la demande du sénateur Jean-Baptiste Blanc, par la division de la législation comparée du Sénat, en 2023, montre que la France est, en Europe, le seul pays à avoir fixé des objectifs juridiquement contraignants de réduction de l'artificialisation : l'Allemagne et l'Italie ont par exemple défini des objectifs nationaux de réduction de l'artificialisation, mais ces derniers ne sont pas juridiquement contraignants, et ils ne font pas l'objet d'une déclinaison aux niveaux régional ou local54(*).

II. Le dispositif envisagé - Supprimer l'objectif de réduction de moitié du rythme d'artificialisation d'ici à 2031 tout en prévoyant de nouveaux objectifs intermédiaires régionalisés

A. Supprimer l'objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme d'artificialisation sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente

L'article supprime l'objectif intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation à l'échelle nationale sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, pour ne conserver que l'objectif final d'absence d'artificialisation en 2050 au niveau national. Pour ce faire, il réécrit intégralement en ce sens le premier alinéa programmatique de l'article 191 de la loi Climat-résilience, et procède à diverses coordinations au sein de l'article 194 de la loi Climat-résilience, du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code de l'urbanisme (CU), pour supprimer toute mention de cette première période décennale 2021-2031.

B. Élaborer de nouveaux objectifs intermédiaires de réduction de l'artificialisation au niveau régional, à échéance libre

En revanche, l'article prévoit que soient définis des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'Enaf régionalisés. En toute hypothèse, ces objectifs intermédiaires devront être au moins cohérents avec l'objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, qui est conservé au premier alinéa de l'article 191 de la loi Climat-résilience. Aucune date n'est spécifiée dans la loi pour la fixation et l'atteinte de ces objectifs.

L'article conserve également la notion d'une application de ces objectifs « de manière différenciée et territorialisée ».

III. La position de la commission - Supprimer le jalon de 2031 mais fixer des objectifs intermédiaires régionaux compatibles avec l'objectif final

A. Conserver la suppression du jalon de 2031...

La commission approuve la suppression, à l'article 191, de l'objectif national de réduction de moitié de la consommation d'Enaf pour la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021, inutilement rigide, pour permettre l'atteinte de l'objectif final d'absence d'artificialisation nette au niveau national à horizon 2050. En effet, en cohérence avec les évolutions adoptées par la commission à l'article 4, cette dernière estime que la stratégie nationale de réduction de l'artificialisation des sols doit être mieux mise en cohérence avec les autres priorités de politique nationale, et doit donc pouvoir faire l'objet d'adaptations temporaires, sans que soit remis en cause l'objectif final.

Elle approuve également la suppression, à l'article 194 de la loi Climat-résilience, de l'obligation pour chacune des régions couvertes par des Sraddet, de fixer un objectif de réduction de moitié de la consommation d'Enaf pour la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021. Cette application homogène de l'objectif national ne permet en effet pas de prendre en compte l'hétérogénéité des situations régionales, notamment le plus fort dynamisme des régions littorales de l'ouest de la France. De ce fait, elle ne permet pas non plus de laisser aux régions la latitude nécessaire pour prendre en compte les besoins de foncier découlant des projets de développement tout à fait légitimes portés par des collectivités du ressort régional, ce qui contribue à une forte crispation autour de la répartition des enveloppes foncières au niveau régional. De ce point de vue, un simple report du jalon actuellement fixé à 2031 ou une réduction homogène du taux d'effort fixé au niveau national ne paraît pas de nature à permettre la prise en compte différenciée des situations régionales, et pourrait paradoxalement conduire, pour lever les contraintes, à un alignement sur les régions « moins-disantes ».

B. ...pour dessiner des trajectoires territorialisées et différenciées permettant d'atteindre l'objectif à horizon 2050

Par l'adoption des amendements identiques COM-54 des rapporteurs et COM-64 de la commission de l'aménagement du développement durable, la commission a clarifié l'obligation faite aux régions de fixer dans leurs documents de planification une trajectoire et des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050. La crédibilité de la trajectoire dessinée par ces jalons intermédiaires pour atteindre l'objectif 2050 sera déterminante pour que ces documents de planification puissent « passer » le contrôle de légalité.

La commission a également adopté deux amendements rédactionnels identiques COM-53 des rapporteurs et COM-63 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 3

Dates de modification des documents de planification et

d'urbanisme

pour y intégrer les objectifs de réduction de

l'artificialisation

Cet article vise à repousser les dates butoirs d'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience à :

- août 2026 pour les documents de planification régionale ;

- août 2031 pour les schémas de cohérence territoriale (Scot) ;

- août 2036 pour les autres documents d'urbanisme (PLU(i)) et cartes communales).

La commission a repoussé d'un an supplémentaire la date butoir de modification des documents régionaux de planification, à août 2027, et a en revanche restreint le report des dates butoirs des documents d'urbanisme, jusqu'à respectivement août 2028 et 2029 - minimum nécessaires, compte tenu du report de la modification des documents régionaux, pour permettre une modification « en cascade » conforme à la hiérarchie des normes.

La commission a également ouvert la possibilité pour le préfet d'accorder au cas par cas un délai supplémentaire pour les collectivités qui pourraient justifier de difficultés dans la modification de leur document d'urbanisme.

Enfin, par souci de simplicité, les régions qui ont déjà modifié leurs documents et souhaiteraient tirer parti des assouplissements introduits par la future loi Trace seront autorisées à modifier uniquement le volet relatif à la lutte contre l'artificialisation des sols.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - Les échéances fixées par la loi Climat-résilience pour l'intégration des objectifs de réduction de l'artificialisation dans les documents de planification et d'urbanisme ont déjà été repoussées plusieurs fois

A. La loi Climat-résilience a fixé des échéances pour intégrer dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme des objectifs de réduction de l'artificialisation

1) Les objectifs de réduction de l'artificialisation fixés par la loi Climat-résilience doivent être déclinés dans les documents régionaux de planification et les documents d'urbanisme

La loi Climat-résilience a fixé un double objectif national de réduction de moitié de la consommation d'espace sur la période 2021-2031, par rapport la décennie précédente, et d'atteinte du « zéro artificialisation nette » à l'horizon 205055(*).

Afin d'engager rapidement la décrue de l'artificialisation nécessaire à l'atteinte de cet objectif, l'article 194 de cette même loi a rendu obligatoire l'intégration dans les documents de planification régionaux (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), schémas d'aménagement régionaux (SAR) pour les départements et régions d'outre-mer, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc) et schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif)) d'objectifs de moyen et de long terme de lutte contre l'artificialisation des sols et d'une trajectoire « permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation »56(*).

Pour les Sraddet, la loi précise que l'objectif de réduction de l'artificialisation qui y figure ne doit pas, pour la première période décennale 2021-2031, « dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant [2011-2021] »57(*) ; l'article précise également que les Sraddet doivent procéder à une déclinaison de l'objectif fixé au niveau régional entre les différentes parties du territoire régional (territorialisation de l'objectif de réduction de la consommation d'Enaf). Pour les autres documents régionaux de planification, aucune valeur chiffrée n'est spécifiée et aucune obligation de territorialisation de l'objectif régional n'est mentionnée.

Le même article 194 prévoit également que :

- le projet d'aménagement stratégique (PAS) du Scot fixe un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranche de dix années58(*) ; le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du Scot peut décliner ces objectifs par secteur géographique59(*) ;

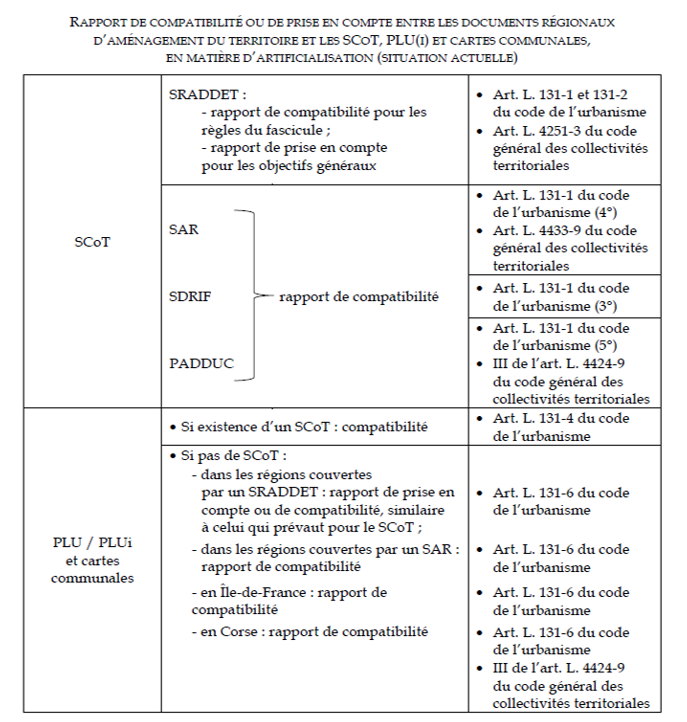

- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU(i), ou la carte communale, fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain « pour la réalisation des objectifs » de réduction de l'artificialisation fixés dans les Scot ou, en l'absence de Scot, dans les documents régionaux de planification. Les objectifs fixés dans ces derniers s'appliquent alors en fonction du degré de prescriptivité de ces documents par rapport aux documents d'urbanisme, à savoir : prise en compte pour les objectifs fixés dans le rapport d'objectifs des Sraddet, et compatibilité pour les objectifs fixés dans le fascicule du Sraddet ou dans les autres documents régionaux de planification60(*).

Compte tenu de la hiérarchie des normes entre les documents d'urbanisme locaux et les documents régionaux de planification, l'évolution de ces derniers est susceptible d'entraîner dans la majorité des cas une évolution « en cascade » des documents d'urbanisme. Pour rappel, dans le cadre général, l'ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme a fixé le délai à trois ans pour la mise en compatibilité en cascade des documents d'urbanisme entre eux.

2) La loi fixe des dates maximales pour l'intégration de ces objectifs

a) Pour les documents régionaux de planification

Afin d'engager rapidement la décrue de l'artificialisation nécessaire à l'atteinte des objectifs de réduction fixés par la loi Climat-résilience, et en particulier l'atteinte du premier objectif intermédiaire à horizon 2031, le IV de l'article 194 de la même loi prévoyait des dates limites de modification des documents de planification et d'urbanisme.

Ainsi, les différents documents régionaux de planification qui ne comportaient pas déjà des objectifs de réduction de l'artificialisation cohérents avec ceux fixés par la loi Climat-résilience devaient initialement voir leur modification pour les y inclure engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, et entrer en vigueur dans un délai de deux ans à compter de cette même promulgation, soit avant août 202361(*).

b) Pour les documents d'urbanisme

Les documents d'urbanisme devaient pour leur part intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation introduits dans les documents régionaux lors de leur première révision ou modification à compter de l'adoption desdits documents régionaux modifiés62(*).

L'entrée en vigueur de ces documents d'urbanisme ainsi modifiés devait intervenir au plus tard :

- en août 2026 pour les Scot63(*) ;

- en août 2027 pour les PLU(i) et les cartes communales64(*) (que les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés soient ou non couverts par un Scot).

Dans le cas où les modifications des documents régionaux n'auraient pas été effectuées dans les délais fixés par la loi, l'article 194 prévoit que la fixation d'objectifs de réduction de la consommation d'Enaf au sein des documents d'urbanisme se fera sur la base d'une réduction de moitié de la consommation d'espace effectivement constatée sur la décennie 2011-2021 à l'échelon, selon les cas, du Scot, de l'EPCI ou de la commune, sans tenir compte, donc, de l'éventuelle modulation résultant de la territorialisation des objectifs qui aurait pu être effectuée par le Sraddet au sein de la région65(*) ou, le cas échéant, par le Scot.

La non-modification dans les délais impartis des documents d'urbanisme entraînera quant à elle des restrictions en matière de droit à la construction :

- dans les zones couvertes par un Scot, si ce dernier n'a pas été modifié dans les délais impartis, aucune zone nouvelle ne pourra plus être ouverte à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un PLU(i)66(*) ;

- si le PLU(i) ou la carte communale n'a pas été modifié dans les délais impartis, aucune autorisation d'urbanisme ne peut plus être délivrée, y compris dans les zones ouvertes à l'urbanisation (gel des constructions)67(*).

c) Une accélération des procédures de modification des documents de planification et des documents d'urbanisme

Afin de permettre une évolution plus rapide des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y introduire les objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation, l'article 194 de la loi Climat-résilience a prévu la possibilité d'employer des procédures accélérées par rapport à la procédure de droit commun, à savoir :

- pour les Sraddet, la procédure simplifiée définie au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet la mise à disposition du public du projet de modification et des avis des personnes publiques associées (PPA) uniquement par voie électronique, pour une durée de deux mois, en lieu et place de l'enquête publique ;

- pour les documents d'urbanisme, les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à 39 et L. 153-45 à 48 du code de l'urbanisme, qui permettent d'une part de remplacer l'enquête publique par une mise à disposition du public du projet et des avis des PPA, pour une durée d'un mois (art. L.- 143-38 et L. 153-47 du code de l'urbanisme), d'autre part, que ces documents deviennent exécutoires dès publication et transmission à l'autorité administrative compétente de l'État.

B. Les dates butoirs ont déjà été repoussées à deux reprises

1) La loi « 3DS » a repoussé la date de modification des documents régionaux de planification

Compte tenu des difficultés rencontrées par les régions pour mettre à jour leurs documents de planification dans les délais impartis - notamment en raison de l'absence de visibilité sur la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées applicable à compter de 203168(*) - la loi « 3DS »69(*) a repoussé une première fois, en 2022, la date butoir d'entrée en vigueur des documents régionaux de planification modifiés, de deux ans à trente mois, ce qui la portait donc à février 2024.

La loi « 3DS » n'a en revanche pas modifié les dates de modification des documents d'urbanisme.

2) La loi « ZAN 2 » a repoussé la date de modification de l'ensemble des documents de planification et d'urbanisme

En raison de difficultés persistantes soulevées par les régions pour se conformer à ces délais, la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a à nouveau repoussé la date butoir d'entrée en vigueur des documents régionaux de planification modifiés, de trente à trente-neuf mois, c'est-à-dire à novembre 2024.

Elle a également allongé de six mois les délais pour l'entrée en vigueur des documents d'urbanisme modifiés, les portant donc :

- à février 2027 pour les Scot ;

- à février 2028 pour les PLU(i) et cartes communales.

II. Le dispositif envisagé - Repousser les dates butoirs de modification des documents régionaux de planification et des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de l'artificialisation

L'article repousse les dates butoirs pour inclure dans les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi Climat-résilience à :

- août 2026 pour les documents de planification régionale (report d'un an et neuf mois) ;

- août 2031 pour les Scot (report de trois ans et demi) ;

- août 2036 pour les PLU(i) et cartes régionales (report de huit ans et demi).

III. La position de la commission - Repousser les échéances a minima pour permettre aux collectivités de tirer parti des assouplissements introduits par la future loi « Trace »

A. Un report des échéances nécessaires, au vu du bilan des modifications des documents régionaux de planification

En janvier 2025, sur 11 régions couvertes par un Sraddet, cinq ont mené à terme la modification de leur Sraddet (Bourgogne, Bretagne, Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine), trois sont engagées dans le processus (Grand Est, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie) et trois ont suspendu la procédure de modification, dans l'attente de nouvelles dispositions législatives (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre, Pays de la Loire).

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) a été approuvé par le conseil régional en septembre 2024 et entrera en vigueur dans les prochaines semaines.

En revanche, en Corse, la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (Padduc) a été lancée seulement en novembre dernier, et d'importantes difficultés demeurent pour les modifications des schémas d'aménagement régionaux (SAR) ultramarins.

L'évolution des documents régionaux de planification et, partant, l'engagement des procédures d'évolution des documents d'urbanisme, ont été retardés par la publication tardive de certains décrets et arrêtés d'application indispensables à la préparation de ces documents (décrets relatifs à la nomenclature des sols et aux modalités de territorialisation des objectifs « ZAN »70(*), avril 2022 ; décret sur les mesures de compensation écologique et de renaturation décomptables du « ZAN »71(*), décembre 2022 ; liste des projets d'envergure nationale et européenne (Pene)72(*), juin 202473(*)).

Il sera nécessaire de laisser aux régions du temps, après la promulgation de la future loi « Trace », pour s'approprier les assouplissements ainsi permis et en évaluer les effets et pour effectuer les concertations nécessaires avec les collectivités du ressort régional - d'autant que l'article 5 de la proposition de loi réforme la conférence régionale de gouvernance qui est la principale instance de dialogue régional sur le sujet74(*). Pour cette raison, par l'adoption des amendements identiques COM-55 des rapporteurs et COM-65 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la commission a repoussé d'un an supplémentaire par rapport au texte initial de la proposition de loi la date butoir de modification des documents régionaux de planification, pour la porter à août 2027.

Par coordination, par l'adoption des mêmes amendements, la commission a resserré l'extension du délai pour la modification des documents d'urbanisme, en la portant à un an et demi supplémentaire par rapport au droit existant, soit août 2028 pour les Scot et août 2029 pour les PLU(i) et cartes communales.

Ces délais supplémentaires paraissent suffisants pour permettre à ces documents d'urbanisme de tenir compte des objectifs qui seront fixés dans les documents de planification de niveau supérieur. Pour rappel, 43 % des documents d'urbanisme sont déjà à l'heure actuelle en cours d'élaboration, de révision ou de modification75(*). En outre, l'utilisation de la modification simplifiée des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs fixés par la loi Climat-résilience76(*) permet de réduire à 6 mois à un an environ la procédure (contre 3 ans en moyenne en cas de révision).

En outre, un report excessif des dates butoirs de modification des documents d'urbanisme risquerait de compromettre l'atteinte des objectifs intermédiaires inscrits dans les documents régionaux de planification, voire de l'objectif national à horizon 2050.

B. Limiter la réouverture des documents régionaux de planification au strict nécessaire

Enfin, dans un souci de simplification, de rapidité et de maîtrise des coûts, la commission, par l'adoption des mêmes amendements, va permettre aux régions qui ont déjà modifié leur Sraddet de rouvrir uniquement le volet relatif à l'artificialisation. L'objectif est de ne pas pénaliser les « bons élèves », qui pourraient être réticents à procéder à une nouvelle modification générale de leur document de planification.

Interrogée par les rapporteurs, l'association des Régions de France a en effet souligné que « les évolutions législatives récurrentes [...] génèrent des coûts pour les Régions, mais également pour les autres niveaux de collectivités qui doivent prendre en compte/mettre en compatibilité leurs SCoT/PLU avec les documents de planification régionale »77(*).

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 4

Exclusion des projets d'envergure nationale et

européenne

du décompte de la consommation d'espace

Cet article vise à exclure de manière pérenne de l'imputation aux enveloppes foncières des régions et des collectivités locales la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) induite par la réalisation de projets d'envergure nationale et européenne (Pene).

Il prévoit également la définition par l'État d'une trajectoire de baisse de la consommation d'Enaf, pour les Pene dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics.

La commission a approuvé et précisé ces dispositions, et a exempté du décompte de la consommation d'espace jusqu'en 2036 l'ensemble des implantations industrielles, d'infrastructures de production d'énergie renouvelable et de réalisation de logements sociaux dans les communes carencées.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

I. La situation actuelle - La consommation 'd'Enaf par les projets d'envergure nationale ou européenne (Pene) fait l'objet d'une mutualisation au niveau national

A. La loi « ZAN 2 » a exclu la consommation d'Enaf induite par certains grands projets des décomptes régionaux et locaux, mais a prévu sa mutualisation à l'échelon national

1) La mutualisation à l'échelon régional de l'artificialisation induite par certains projets d'intérêt national ou régional, prévue par la loi Climat-résilience, ne permettait pas de prendre en compte de manière satisfaisante certains projets très artificialisants d'envergure nationale

Afin de tenir compte du fait que certains projets artificialisants ne bénéficient pas uniquement à la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ils sont implantés, la loi Climat-résilience a prévu, dès l'origine, des modalités de comptabilisation dérogatoires de la consommation d'Enaf induite par des projets « d'intérêt national ou régional ». Le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires avait précisé que les projets concernés par cette disposition étaient les projets d'aménagements, d'infrastructures et d'équipements publics ou d'activités économiques d'intérêt général majeur et d'envergure nationale ou régionale, et que leur liste devait être définie par la région, dans le fascicule du Sraddet.

En application de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi Climat-résilience, ces projets pouvaient ainsi voir leur consommation d'Enaf imputée non pas à l'enveloppe d'artificialisation du schéma de cohérence territoriale (Scot) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) couverts par ce dernier, mais uniquement à l'échelon régional. Ils devaient en outre être pris en compte dans la déclinaison des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par le Scot au sein des différentes parties de son territoire78(*). Concrètement, au sein du Sraddet, une enveloppe foncière spécifique est réservée au sein de l'enveloppe foncière régionale et affectée à la réalisation de ces projets, le reste étant réparti entre les collectivités infrarégionales.

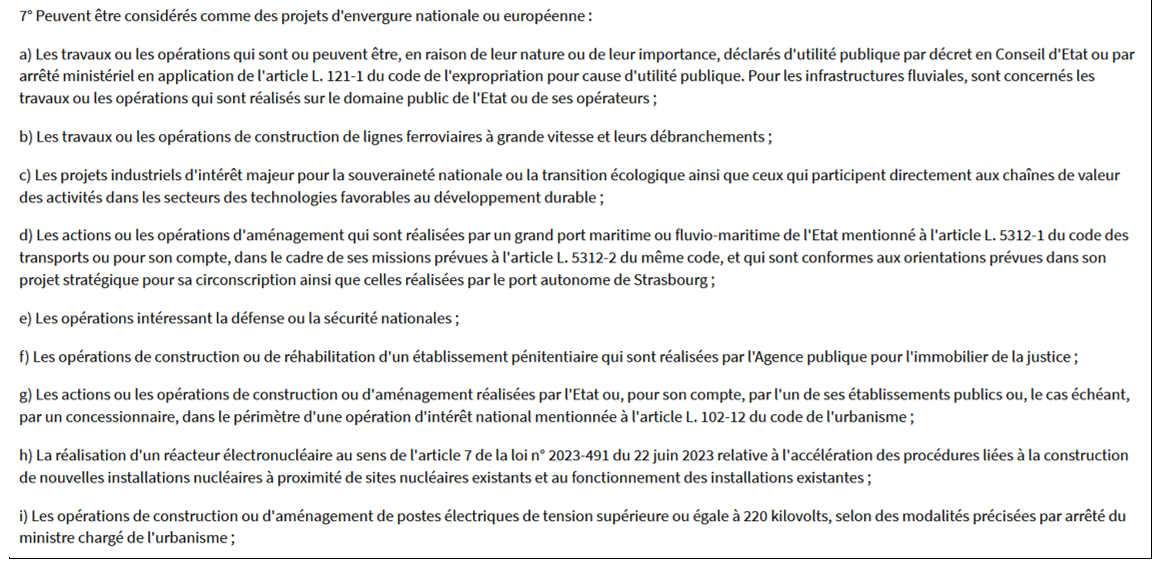

2) La loi « ZAN 2 » a revu la liste des projets dont la consommation d'Enaf est comptabilisée de manière dérogatoire, et prévu la mutualisation de cette dernière au niveau national