EXAMEN DES ARTICLES

___________

Article 1er

Condition de résidence pour le

bénéfice des étrangers

aux prestations sociales

Cet article propose de subordonner l'accès des étrangers en situation régulières à certaines prestations en nature (prestations familiales, aide personnalisée au logement et allocation personnalisée d'autonomie) et au droit au logement opposable (Dalo) à une condition de résidence de deux années en France.

La commission a adopté cet article modifié par des amendements qui suppriment le Dalo du périmètre de cette mesure, qui sécurisent le dispositif d'un point de vue juridique et qui repoussent sa date d'entrée en vigueur.

I - Le dispositif proposé

A. L'égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de protection sociale fait l'objet d'une protection qui n'est pas absolue

1. Un principe d'égal accès des ressortissants étrangers à la protection sociale qui fait déjà l'objet d'exceptions

a) Le modèle universaliste d'affiliation des étrangers en situation régulière à la sécurité sociale fait figure d'exception française

• La vocation universaliste de la Sécurité sociale trouve de lointaines racines, et explique la tendance générale à assimiler les ressortissants étrangers aux nationaux lorsqu'il s'agit d'envisager le bénéfice des aides et prestations. Cette tradition exaltant le « creuset républicain »2(*) est déjà exprimée par les constituants de 1793 lorsqu'ils estiment que « les secours publics sont une dette sacrée »3(*). Cependant c'est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui l'exprime le plus directement, en considérant que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. », sans faire de distinction entre nationaux et étrangers.

Les aides au bénéfice des étrangers en situation irrégulière

Au titre de l'article L.111-1 du code de sécurité sociale, les étrangers dont le séjour est irrégulier ne peuvent prétendre à aucune aide ou prestation sociale de droit commun. Ils ne bénéficient donc que des aides spécifiques qui leur sont dédiées : l'aide médicale d'État4(*), l'hébergement d'urgence5(*) et l'aide au retour et à la réinsertion6(*).

Des exceptions à cette conception universaliste ont pu exister, mais il a dans l'ensemble été renforcé par la déconnexion croissante entre ouverture des droits et exercice d'une activité professionnelle. Cette tendance s'observe particulièrement pour la politique familiale, puisque la loi du 4 juillet 19757(*) a supprimé toute condition d'exercice d'une activité professionnelle pour l'ouverture du droit aux prestations familiales.

• La situation des ressortissants étrangers au regard du droit de la protection sociale s'inscrit dans cette logique. Ainsi, l'article L.111-1 du code de sécurité sociale prévoit « pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie ».

Les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence en France sont renvoyées à un décret en Conseil d'État8(*), elles correspondent :

- pour l'ouverture des droits aux prestations concernées par le code de la sécurité sociale, à un délai de résidence en France « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois »9(*) ;

- pour le maintien du bénéfice de ces droits, à un maintien de la résidence principale en France plus de six mois par année civile, et huit mois dans le seul cas des aides au logement10(*).

Sont cependant exempts du délai de carence de trois mois pour l'ouverture des droits, les réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, les membres de la famille qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant de manière stable et régulière, les personnes prises en charge par les établissements ou services d'aide sociale à l'enfance et les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique.

De même, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne font l'objet d'un principe « d'égalité de traitement » avec les ressortissants nationaux en matière de protection sociale, sur le fondement de l'article 48 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce principe peut cependant faire l'objet d'exceptions encadrées par la directive 2004/38 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres.

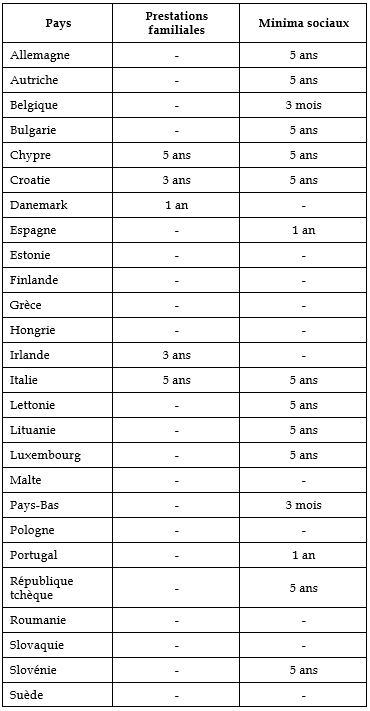

• L'égal accès des ressortissants étrangers à la protection sociale est un trait caractéristique du modèle français. Plusieurs pays, dont les systèmes de protection sociale sont pourtant moins généreux qu'en France, ont fait le choix de conditionner cet accès à un délai de résidence sur le sol national.

Condition de résidence requise pour le

bénéfice de prestations sociales

dans les différents

pays de l'Union européenne

Source : Cleiss

b) Certaines prestations sociales font déjà l'objet d'une condition de résidence en France

Le législateur a déjà entendu conditionner le versement de certaines prestations sociales à une condition de résidence sur le sol national. C'est notamment le cas du revenu de solidarité active (RSA)11(*), de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)12(*) et de l'aide à la vie sociale et familiale (AVSF)13(*).

Dans le cas du RSA, la prestation n'est versée qu'à partir de cinq années de détention d'un titre de séjour permettant de travailler en France. Ce délai de 5 années de résidence souffre cependant de certaines exceptions :

- concernant les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse, qui n'ont pas de durée de résidence ;

- concernant les étrangers à Mayotte, où la durée de résidence est rallongée à 15 années.

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité14(*), le Conseil constitutionnel a par ailleurs confirmé la constitutionnalité de cette disposition, considérant notamment que le RSA « a[vait] pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle » et que donc le législateur a pu « estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle ». Cependant, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, le législateur a souhaité étendre l'allongement des délais prévus à Mayotte aux ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane, ce qui a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel « faute de lien pertinent avec l'objet [de la prestation] »15(*).

De la même façon, l'Aspa fait l'objet d'une condition de résidence de dix années, tandis que les allocataires de l'aide à la vie familiale et sociale doivent justifier de 15 ans de présence sur le sol national.

c) L'accès aux prestations sociales des ressortissants étrangers fait également l'objet de traités et conventions bilatérales leur assurant une égalité de traitement

La France a ratifié différents instruments de droit international qui comportent des clauses d'égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et ceux des pays-tiers partie au traité en matière de protection sociale. Du fait de la supériorité du droit international sur la loi16(*), ces traités et conventions bilatérales ou multipartites font écran aux dispositions législatives mettant en place une condition de résidence. Cela empêche ainsi, de facto, l'application du délai de cinq années pour bénéficier du RSA pour les ressortissants concernés, et aurait les mêmes conséquences concernant la présente proposition de loi.

Sans que l'analyse de ces instruments de droit international ne soit exhaustive, puisqu'il faut pour chaque convention vérifier - ou définir - le périmètre exact des prestations concernées par l'égalité de traitement, il faut souligner que les principales sources d'immigration régulière vers la France sont couvertes pas de telles conventions. Parmi les instruments en question, sont notamment recensés :

- les accords internationaux et les conventions signées entre l'Union européenne et des pays tiers, notamment les accords d'association euro-méditerranéens17(*) ;

- les 39 conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France avec des États tiers incluent une clause d'égalité de traitement pouvant, le cas échéant, faire obstacle à l'application de conditions spécifiques s'agissant des prestations familiales concernant les ressortissants des États parties ;

- la convention de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale (1962)18(*), dont la Cour de cassation19(*) a précisé qu'elle « fai[sai]t obstacle à ce que la législation nationale impose à l'allocataire de nationalité étrangère une condition de résidence distincte de celle imposée aux allocataires de nationalité française ».

2. Une garantie juridique pour les étrangers aux contours incertains

a) Constitutionnalité de la durée de résidence : adéquation ou proportionnalité ?

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est abondante au sujet des différences de traitement qui peuvent être faites par le législateur entre nationaux et ressortissants étrangers, notamment en matière d'accès à la protection sociale. Cependant cette jurisprudence semble avoir évolué, avec l'affirmation d'un contrôle plus strict du juge constitutionnel.

Sur le principe, le Conseil constitutionnel admet de jurisprudence constante la possibilité de la mise en place d'une condition de résidence, comme l'indique clairement la décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 :

« la fixation d'une condition de résidence pour l'octroi de prestations sociales n'emporte pas par elle-même une discrimination de la nature de celles qui sont prohibées par l'article 2 de la Constitution ; qu'elle n'est pas davantage contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi proclamé par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

(...)

Il incombe, tant au législateur qu'au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de leur mise en oeuvre ; qu'il suit de là qu'il appartient au pouvoir réglementaire, dans chacun des cas prévus à l'article 4 de la loi, de fixer la durée de la condition de résidence de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions précitées du Préambule et en tenant compte à cet effet des diverses prestations d'assistance dont sont susceptibles de bénéficier les intéressés ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ».

Une fois ce principe admis, le Conseil stabilise sa conception du principe d'égalité en matière de droit des étrangers dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, avec la création d'un considérant de principe repris systématiquement depuis :

« si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que s'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale ; qu'en outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ; qu'ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ».

Plus récemment, et notamment à la lumière de la décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024, il existe un doute légitime quant au sens de la jurisprudence développée par le juge constitutionnel. En effet, deux logiques semblent s'opposer entre un contrôle de l'adéquation de la condition de résidence, et un contrôle de sa proportionnalité.

Dans la décision précitée n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme la durée de cinq ans de résidence proposée par le législateur en vue du bénéfice du RSA, en soulignant l'adéquation entre l'objectif de la prestation sociale - l'insertion professionnelle - et la stabilité de la présence sur le territoire national. Cette logique semble, en partie, reprise dans la décision RIP précitée, quand le juge constitutionnel précise que « si les exigences constitutionnelles précitées ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité, cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences ».

Cependant une autre logique coexiste dans la même décision RIP, et concerne la proportionnalité de la mesure. Le Conseil constitutionnel motive en effet la censure du dispositif législatif en ces termes :

« En subordonnant le bénéfice de prestations sociales (...) à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins trente mois, les dispositions de l'article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences ».

b) Le cas particulier du Dalo : un droit qui prend la forme d'un recours

Le droit au logement décent et indépendant, ainsi que son opposabilité, énoncés à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, doivent être regardés différemment concernant la constitutionnalité de la mise en place d'une condition de résidence pour y permettre l'accès des étrangers en situation régulière. Cette différence s'explique dans la mesure où il ne s'agit pas à proprement parler d'une « prestation sociale », bien que le risque logement fasse partie des risques couverts par la protection sociale. Le Dalo fonctionne sur le mode d'un recours permettant l'effectivité d'un droit. Ainsi, il permet à certains demandeurs d'un logement social de voir leur demande reconnue comme prioritaire et ainsi se voir proposer une solution de logement digne dans les six mois, et fait de l'État le garant du droit au logement.

Or, le Conseil constitutionnel a dégagé des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 un objectif de valeur constitutionnelle visant à « la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent »20(*). Il ne s'est par ailleurs jamais prononcé sur la constitutionnalité de l'article L. 300-1 précité, qui fixe une durée de résidence, bien que minime, pour ouvrir l'éligibilité des étrangers au Dalo. Par ailleurs, le Dalo est également susceptible de faire l'objet d'une protection constitutionnelle au regard du droit au recours juridictionnel effectif, dès lors qu'il peut être qualifié de voie de recours devant une commission amiable, puis devant la juridiction administrative.

c) Le droit européen offre des garanties aux étrangers en matière d'égalité de traitement

Au fil de ses décisions, la CJUE a développé une interprétation extensive des droits accordés par la directive européenne 2011/98 du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre de l'UE.

L'article 12 de ladite directive instaure un droit à l'égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre et les ressortissants nationaux. Plus précisément, elle prévoit que :

« Tous les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, fondé sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers qui ont été admis dans l'État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, les ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat et les chercheurs qui ont été admis conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. ».

Ainsi, cette égalité de traitement doit s'appliquer aux titulaires d'un titre qui autorise à travailler. A contrario, sont exclus, dans le droit français, du champ de la directive les titulaires d'un titre qui n'autorise pas à travailler, soit selon l'article L. 414-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) :

- la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT »21(*) prévue à l'article L. 421-30 ;

- la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour l'année qui suit la première délivrance22(*) ;

- la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »23(*) ;

- la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire »24(*) ;

- la carte de séjour portant la mention « retraité »25(*).

Il faut souligner que le respect de cette directive est important pour le législateur, dans la mesure où la CJUE en fait une interprétation particulièrement restrictive. Elle a par exemple récemment considéré26(*) que la législation italienne, en prévoyant le non-versement d'une allocation familiale lorsque des membres de la famille ne résidait pas sur le territoire de la République italienne, était contraire au droit à l'égalité de traitement dans la mesure où elle induisait une discrimination indirecte envers les titulaires de permis unique.

B. Les évolutions proposées par le présent article

1. Une disposition similaire adoptée par les Assemblées, mais par deux fois contrariée

a. Un dispositif censuré comme cavalier législatif lors de la loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

Lors de l'examen de la loi pour contrôle l'immigration et améliorer l'intégration27(*) au Sénat, deux amendements identiques28(*) de la commission des lois et de Mme Eustache-Brinio ont été adoptés afin de limiter le bénéfice de prestations sociales en nature (allocations familiales, prestation de compensation du handicap (PCH), aide personnalisée au logement (APL) et droit au logement opposable) aux seuls étrangers résidant depuis au moins cinq ans en France de façon régulière.

Cet article a fait l'objet de débats nourris durant la commission mixte paritaire (CMP) et a été retenu dans le texte adopté définitivement par le Parlement29(*), dans une version permettant aux étrangers qui exercent depuis au moins 30 mois une activité professionnelle, aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident, de continuer à bénéficier des prestations précitées.

Dans sa décision sur ce texte30(*), le Conseil constitutionnel a censuré cet article en tant que cavalier législatif. C'est-à-dire que, sur un fondement procédural, il a estimé que « relevant de la législation sociale il ne présentait pas de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat ».

b. Une proposition de référendum d'initiative partagée (RIP) dont la conformité à la constitution n'a pas été reconnue par le Conseil constitutionnel

La censure de l'article 19 de la loi immigration et intégration n'ayant porté que sur des arguments procéduraux, les parlementaires du groupe Les Républicains ont déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi référendaire reprenant le dispositif en question, sur le fondement de l'article 11 alinéa 4 de la Constitution.

Conformément à l'article 11 de la Constitution, et s'agissant des référendums d'initiative partagée, le Conseil constitutionnel a été chargé de vérifier que cette proposition de loi avait bien été soutenue par au moins 1/5e des parlementaires, qu'elle portait sur un sujet relevant du domaine du référendum et qu'elle n'était pas contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision31(*), jugé que cette proposition de loi relevant bien du domaine du référendum en ce qu'elle concernait « une réforme relative à la politique sociale de la nation », et non la politique migratoire.

Cependant, le Conseil constitutionnel a censuré la proposition de loi en considérant qu'elle n'était pas conforme à la Constitution. Tout en reconnaissant que des règles spécifiques aux étrangers pouvaient être prises en matière de droits sociaux, et que les exigences constitutionnelles ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales leur soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité, il a estimé que la durée de 5 ans de résidence ou de 30 mois d'activité n'était pas proportionnée.

Décision du Conseil constitutionnel

relative au RIP Proposition de loi visant à

réformer

l'accès aux prestations sociales des étrangers

(extrait)

10. Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Ils doivent cependant être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français.

11. [Les articles modifiés par la proposition de loi visent à] prévoir que les étrangers non ressortissants de l'Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l'aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l'allocation personnalisée d'autonomie que s'ils justifient d'une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle en France.

12. Si les exigences constitutionnelles précitées ne s'opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d'activité, cette durée ne saurait être telle qu'elle prive de garanties légales ces exigences.

13. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l'étranger en situation régulière non ressortissant de l'Union européenne, à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins trente mois, les dispositions de l'article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution.

2. Une disposition qui tire les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel

Le présent article vise à conditionner certaines prestations sociales à une condition de résidence sur le sol national pour les étrangers extracommunautaires, en reprenant l'apport des décisions du Conseil constitutionnel afin de sécuriser le dispositif.

Le I du présent article limite le bénéfice du droit au logement opposable (DALO) mis en place par la loi du 5 mars 200732(*) aux seuls étrangers non ressortissants de l'Union européenne qui résident depuis au moins deux ans en France. Cette condition de résidence ne s'applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers justifiant d'une affiliation au titre d'une activité professionnelle.

Le II restreint de la même manière, et pour le même public, l'accès aux prestations familiales et aux prestations dites assimilées33(*), à l'exception des allocations d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et des allocations journalières de présence parentale et de décès de l'enfant. En outre, l'accès à l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu aux étrangers disposant d'un visa d'étudiant, ou justifiant d'une durée d'affiliation d'au moins trois mois au titre d'une activité professionnelle.

Le III restreint, de la même manière et pour le même public, le bénéfice de allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Le IV précise que l'entrée en vigueur de la disposition s'applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

II - La position de la commission

Au terme de ses travaux, la rapporteure estime que, sur le principe, la mise en place d'une durée de résidence préalable au bénéfice de prestations sociales est souhaitable. En effet, la protection sociale est l'expression de la solidarité nationale, et conditionner son accès à une durée de présence en France revient en partie à considérer que c'est l'appartenance au collectif et la participation à la vie de la nation qui fondent la légitimité de cette solidarité. Par ailleurs, l'accès immédiat aux prestations sociales constitue de fait un élément d'attractivité concernant la migration, du moins en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. Par ailleurs, elle constate que de nombreux pays, dont les systèmes de protection sociale sont pourtant moins généreux qu'en France, ont fait un choix analogue.

En l'absence de données chiffrées de la part des administrations de sécurité sociale, il n'est pas possible d'estimer l'impact financier du présent article. Cependant il semble que près de 10 % des foyers connus par la Cnaf auraient un allocataire principal possédant un titre de séjour, ce qui ne permet pas d'en déduire qu'il serait concerné par la présente proposition de loi, mais souligne qu'il ne s'agit pas d'un public négligeable pour la branche famille.

En revanche, au cours de ses travaux, différentes problématiques ont été soulevées à la rapporteure, et justifient des évolutions du texte. La commission a ainsi adopté deux amendements identiques COM-5 et COM-7, visant à supprimer le Dalo du périmètre du présent article afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif. Il semble en effet que le Dalo fait l'objet d'une protection constitutionnelle renforcée, et que ce sont les prestations sociales qui constituent le coeur naturel de la présente proposition de loi.

Afin de sécuriser juridiquement le présent article, la commission a également adopté un amendement COM-1, sous amendé par l'amendement COM-8 rect de la commission des lois. Cette évolution tient notamment au remplacement de la condition de deux ans de résidence stable en France par le fait d'être titulaire depuis deux ans d'un titre ou d'un document de séjour, afin de faciliter le contrôle effectué par les caisses de la branche famille lors de l'instruction des dossiers. Le même amendement modifie également la liste des exceptions rendant non-opposable la durée de résidence de deux années, en créant un article L.512-2-1 au sein du code de la sécurité sociale qui substitue à la notion « d'affiliation à la sécurité sociale » celle de « titre de séjour autorisant à travailler », ce qui permet de respecter l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre de résidence en matière de protection sociale. Enfin, ledit amendement exclut également du périmètre du présent article l'allocation journalière de présence parentale (AJPP), dans la mesure où elle bénéficie aux parents d'enfants gravement malades, accidentés ou handicapés.

Enfin, la commission a adopté deux amendements identiques COM-3 et COM-10 visant à repousser la date d'entrée en vigueur du dispositif, au plus tard au 1er juillet 2026, afin de prendre en compte le délai d'adaptation des systèmes d'information nécessaire à sa bonne mise en oeuvre.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

(nouveau)

Maintien des conditions d'accès au RSA pour les parents

isolés

Cet article, introduit par la commission, vise à maintenir les conditions dérogatoires d'ouverture de l'éligibilité au revenu de solidarité active pour les ressortissants étrangers qui assument seule la charge d'un ou de plusieurs enfants.

I - Le dispositif proposé

A. Le droit en vigueur

L'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles fixe les conditions d'éligibilité au revenu de solidarité active (RSA). Ainsi, en plus d'être âgé de vingt-cinq ans ou d'assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître, l'allocataire doit être français, ou à défaut, être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

Le même article précise cependant que cette condition de résidence pour les ressortissants étrangers ne s'applique pas :

- aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

- aux personnes ayant droit à la majoration prévue pour les personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants et pour les femmes isolées en état de grossesse34(*).

Cependant, pour les parents et parturientes isolés, ledit article impose le respect des conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale.

B. Le droit proposé

Le présent article remplace, au sein de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le renvoi aux conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale par une mention explicite : « être titulaires d'un titre exigé, soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France ».

II - La position de la commission

Cet amendement vise à neutraliser l'effet, par jeu de renvoi, de la modification de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale sur l'éligibilité au revenu de solidarité active (RSA) des femmes isolées qui assument seules la charge d'un ou de plusieurs enfants. La rapporteure constate que, lorsque le législateur a mis en place un délai de cinq années avant de bénéficier du RSA pour les étrangers extracommunautaires, il a entendu ne pas l'appliquer à ce public particulièrement vulnérable.

Par ailleurs, l'objet de la présente proposition de loi n'étant pas de modifier les conditions d'éligibilité au RSA, il convient donc de maintenir le droit en vigueur.

La commission a adopté cet article additionnel dans la rédaction de l'amendement COM-4.

* 2 Gérard Noiriel, Le Creuset français. Histoire de l'immigration (XIXe - XXe siècle), Paris, Seuil, coll. « L'Univers Historique », 1988 ; réédité en coll. « Points-histoire », Paris, Seuil, 1992.

* 3 Constitution du 24 juin 1793, article 21.

* 4 Article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 5 Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 6 Article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 7 Loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

* 8 Article L. 111-1-2-3 du code de la sécurité sociale.

* 9 Article D.160-2 du code de la sécurité sociale.

* 10 Article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.

* 11 Article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

* 12 Article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.

* 13 Article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 14 Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 M. Zeljko S. [Attribution du revenu de solidarité active aux étrangers].

* 15 Décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, loi de finances pour 2019.

* 16 CJUE, 1954, Costa c/Enel et CE, 1989, Nicolo.

* 17 Ils concernent l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban, l'Égypte, la Jordanie, Israël et la Turquie.

* 18 Ont notamment ratifié cette convention les pays suivants : Bolivie, Cap Vert, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Libye, Mauritanie, Norvège, République centrafricaine, Tunisie, Uruguay.

* 19 Civ., 8 avril 2021, 19-24.661.

* 20 Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995.

* 21 Article L. 421-30 du Ceseda.

* 22 Article L. 461-12 du Ceseda.

* 23 Article L. 426-20 du Ceseda.

* 24 Article L. 426-23 du Ceseda.

* 25 Article L. 426-8 du Ceseda.

* 26 CJUE, 25 novembre 2020, affaire C-302/19.

* 27 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 28 Amendements n° 3 rect. quater et 625.

* 29 Article 19 de ladite loi.

* 30 Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

* 31 Décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024, proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers.

* 32 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

* 33 Il s'agit notamment du complément familial, des allocations de soutien familial, des prestations d'accueil du jeune enfant, des allocations d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), des allocations de rentrée scolaire, des allocations journalières de présence parentale et de décès de l'enfant, et par un jeu de renvoi des allocations personnalisées au logement.

* 34 Article L.262-9 du code de l'action sociale et des familles.