B. POUR LA FRANCE, UNE RELATION À APPROFONDIR, DES OPPORTUNITÉS À EXPLOITER

1. La France, un partenaire de second rang mais apprécié

La France n'a pas avec l'Arabie saoudite les liens historiques et surtout qu'elle a pu entretenir avec le Liban, voire la Syrie, l'Irak ou l'Égypte : la péninsule arabique a d'abord été, au XIXe et au XXe siècle, une zone d'influence britannique puis américaine. Louis Blin rappelle cependant que la France de Bonaparte avait, un temps, envisagé d'établir des relations avec le chérif de La Mecque contre les Anglais et ouvert dès 1839, un consulat à Djeddah - ce qui lui fait observer que « l'Arabie était mieux connue en France au XIXe siècle que de nos jours »1(*)...

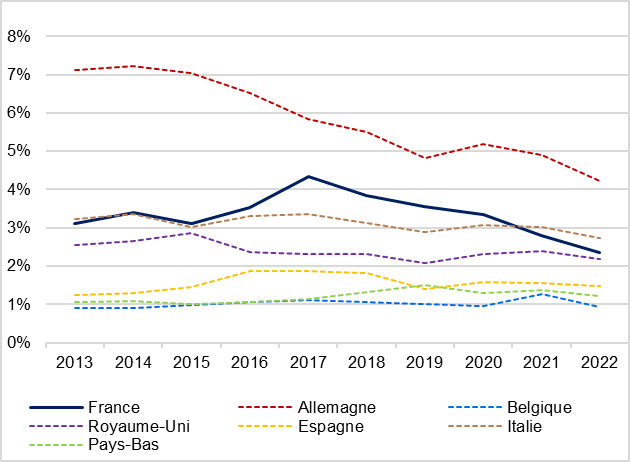

Pour ces raisons historiques, la France arrive bien après les États-Unis ou l'Allemagne dans le classement des partenaires économiques du royaume.

|

Importations de l'Arabie saoudite en provenance de la France et ses voisins européens (% du total des importations) Source : General Authority for Statistics, transmis par le service économique de l'ambassade de France à Riyad |

La France est cependant l'un des premiers investisseurs étrangers dans le pays, avec 1,2 milliard de dollars d'IDE en flux en 2022 et 6,1 milliards en stock - soit, respectivement, la deuxième et la quatrième place mondiale, signe de l'intérêt fort des entreprises françaises. Mais la relation commerciale reste très dépendante des cours du pétrole, et les exportations sont très largement tirées par l'aéronautique (41% en valeur en 2022) - Saudia a annoncé au mois de mai la commande de 105 avions Airbus.

Pour autant, la France a de nombreux atouts à faire valoir en Arabie saoudite. Les rencontres de la délégation à Riyad et alUla, que ce soit auprès des ministères (culture, affaires étrangères) ou des différentes autorités d'État (General Authority for Military Industries, fondation Misk) ont montré que le savoir-faire de la France était apprécié, et que les bonnes relations politiques avaient vocation à trouver un débouché sur le plan économique.

Tout cela dénote un potentiel inexploité dans la relation franco-saoudienne.

La pierre d'achoppement des droits humains

Les violations des droits humains dont l'Arabie saoudite s'est rendue coupable ont suscité, à juste titre, de vives réactions internationales et d'innombrables rapports d'ONG et d'organisations internationales. Mais les protestations officielles n'ont pas produit l'effet escompté, donnant au contraire l'impression que les dirigeants occidentaux se donnaient bonne conscience à peu de frais - une perception de plus en plus répandue au Moyen-Orient et dans les pays du Sud.

C'est particulièrement vrai pour l'affaire Khashoggi : le meurtre sordide de l'opposant au consulat d'Istanbul a donné lieu à une vague de réactions indignées de la part des dirigeants occidentaux, États-Unis en tête. Pendant quelques mois, MBS, dont la responsabilité dans le meurtre avait été établie par un rapport de la CIA rendu public, a fait l'objet d'une forme d'ostracisme dans les sommets internationaux, le candidat Biden ayant déclaré en 2020 qu'il ferait du royaume un « paria ». Mais l'invasion russe de l'Ukraine a entraîné un retour rapide au réalisme : le pétrole saoudien étant indispensable à un maintien des prix de l'énergie sous contrôle, le pays a retrouvé sa place dans le concert des nations. Cette volte-face, matérialisée par le fist bump entre Biden et le prince héritier en juillet 2022, a eu un effet désastreux sur la crédibilité du discours occidental. La manoeuvre était de toutes façons condamnée dès le départ, les pays occidentaux n'ayant pas ou plus les moyens de « punir » un pays en lui infligeant un isolement international complet.

Paradoxalement, si l'affaire Khashoggi a eu un retentissement international, et si l'Arabie saoudite reste l'objet d'opprobre dans des domaines où elle a beaucoup progressé, comme les droits des femmes ou la tolérance religieuse, d'autres pratiques extrêmement problématiques inscrites dans la durée ne suscitent pas de réactions au-delà du milieu des ONG. C'est notamment le cas de l'usage d'armes automatiques contre les migrants éthiopiens à la frontière yéménite, documenté par Human Rights Watch, ou du système de la kafala, qui malgré des améliorations récentes continue à faciliter l'exploitation des travailleurs migrants. Sur ces questions, la voix des chancelleries devrait se faire entendre, et des leviers devraient être recherchés pour faire évoluer les autorités.

2. Une relation de défense à approfondir

La France est engagée dans une coopération de longue date avec l'Arabie saoudite en matière de défense. Le royaume est le cinquième client de notre industrie d'armement, avec un total de commandes s'élevant à 9,5 milliards d'euros sur la période 2013-2022. Historiquement, la relation a commencé avec la fourniture de frégates pour la flotte de la mer Rouge dans les années 1980, associée à un contrat de MCO toujours en cours. La France a également vendu 132 exemplaires du canon Caesar à l'Arabie saoudite.

Le principal défi, pour l'industrie de défense française, consiste à faire face à une double concurrence : celle des acteurs traditionnels comme les États-Unis, dont provenaient 43 % des importations d'armes en valeur en 2022, et celle de nouveaux acteurs comme la Corée du Sud (37 % des importations en 2022) ou l'Espagne, qui a notamment remporté plusieurs commandes de navires de combat pour la marine saoudienne.

Cette concurrence ravivée est cohérente avec la politique saoudienne de diversification des partenariats. L'acheteur saoudien fait jouer la concurrence et exprime des exigences de plus en plus importantes en matière de transfert de savoir-faire et de localisation, en cohérence également avec l'objectif de « saoudiser » l'industrie de défense : l'objectif fixé pour 2030 est que 50 % des dépenses de défense soient localisées dans le royaume.

Cette diversification et l'exigence renforcée de l'acheteur sont à la fois un défi et une opportunité pour l'industrie française, qui doit accompagner le royaume dans sa volonté de montée en compétence.

Recommandation : approfondir la coopération de défense en accompagnant la volonté du partenaire saoudien de créer une industrie nationale de défense, et en facilitant les transferts de compétence

3. Des convergences en politique étrangère à exploiter

« Nous sommes d'accord sur tout », a déclaré Adel al-Jubeir, ministre d'État aux affaires étrangères, à la délégation. Si la formule peut sembler excessive, il est incontestable que la France et l'Arabie saoudite partagent des préoccupations communes sur les principaux dossiers de la région : la question israélo-palestinienne, l'Iran, le Liban. Toutes sont inspirées par la recherche de stabilité et la lutte contre l'extrémisme. La convergence a été facilitée par le virage de la politique saoudienne après 2019, à commencer par l'arrêt de fait des opérations militaires au Yémen et le retour à des positions plus accommodantes sur l'Iran, qui reste néanmoins considéré comme un adversaire stratégique.

a) Des moyens humains et immobiliers insuffisants

Pour exploiter ces convergences, il convient en premier lieu de renforcer les effectifs de l'ambassade de France à Riyad ; en effet, la relation bilatérale s'est considérablement développée avec les grands projets, notamment dans le domaine culturel. L'ambassade dispose d'un personnel compétent, engagé et dans une large proportion arabophone, un atout considérable dans la région. Il est indispensable qu'il soit doté de moyens en rapport avec ses missions.

Recommandation : renforcer les effectifs de l'ambassade de France en Arabie saoudite pour répondre à l'extension de ses missions et renforcer à tous les niveaux la coopération franco-saoudienne

La délégation souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur la situation de l'ambassade de France au Yémen, installée à Riyad depuis 2015 à titre provisoire en raison du conflit. Ses agents se sont vu attribuer des bureaux à l'ambassade de France en Arabie saoudite, mais la capacité globale des locaux ne permet pas aux agents des deux ambassades de travailler dans de bonnes conditions ; la même remarque s'applique à la résidence de l'ambassadrice, bien en-dessous du seuil minimal de surface (250 m²) défini pour les postes de présence diplomatique.

De plus, les moyens humains attribués à l'ambassade sont très nettement insuffisants (6 agents pour un besoin estimé de 9), contraignant les agents en poste à assurer des permanences très fréquentes. L'actualité montre que le Yémen, malgré sa position périphérique dans la péninsule arabique, est devenu l'un des « points chauds du Moyen-Orient ». La France doit en prendre la mesure.

Recommandation : doter l'ambassade de France au Yémen, aujourd'hui installée à Riyad en raison de la situation sécuritaire, de moyens en rapport avec l'extension de ses missions et l'importance stratégique croissante de ce pays

b) Une initiative à prendre sur le dossier israélo-palestinien

Depuis le 7-octobre et le début de la campagne contre Gaza, toute perspective de paix semble interdite. Les États-Unis n'ont pas, pour le moment, infléchi le cours de la politique israélienne, qui s'oriente vers la destruction des capacités militaires du Hamas et du Hezbollah, sans aucun horizon de règlement politique.

Face à cette situation catastrophique, l'Arabie saoudite a pour le moment fait le choix de l'attentisme, condamnant la campagne israélienne qu'elle a qualifiée de « génocide », mais sans pour autant écarter toute perspective de normalisation. La délégation a noté, dans ses entretiens avec différents responsables politiques, une forme de prise de distance avec ce dossier.

L'Europe est, de son côté, inaudible, victime de ses divisions habituelles comme de l'absence de moyens d'influence sur les acteurs du conflit.

Dans cette impasse, une initiative conjointe franco-saoudienne autour de la nécessaire reconnaissance d'un État palestinien, après l'installation à Gaza d'une autorité politique soutenue par plusieurs États arabes, prendrait tout son sens. L'Arabie saoudite réaffirmerait ainsi le leadership qu'elle avait assumé en 2002 en présentant l'Initiative arabe de paix ; la France renouerait, de son côté, avec la capacité d'initiative diplomatique dont elle a longtemps su faire preuve dans la région, et avec la position qui est historiquement la sienne sur la question palestinienne.

Mais surtout, même si une telle initiative a peu de chances de trouver un écho auprès des dirigeants israéliens, une déclaration conjointe serait un signal fort que la communauté internationale ne se résigne pas au pire.

Recommandation : reconnaissant le rôle pivot de l'Arabie saoudite, explorer les possibilités d'une initiative de paix conjointe

4. Une coopération universitaire à développer, une francophonie à nourrir

Ses missions archéologiques en Arabie saoudite ont conféré à la France une crédibilité certaine auprès des autorités saoudiennes (voir la partie 3) ; il conviendrait de faire fonds sur cette crédibilité pour développer les liens entre les deux pays au niveau universitaire. Pour cela, il est nécessaire de travailler avec les universités françaises, qui restent parfois réticentes au vu de l'image problématique du pays. Or la France a une carte à jouer dans plusieurs domaines, notamment la médecine ou la gestion. Des barrières ont longtemps été opposées à l'expatriation des étudiantes. Presque toutes ont aujourd'hui été levées ; il serait regrettable qu'elles subsistent à l'arrivée.

Recommandation : lancer une politique offensive de coopération universitaire en incitant les universités françaises à accueillir des doctorants et post-doctorants saoudiens

L'Arabie saoudite, plus proche du monde anglo-saxon, est une sorte de terre de mission pour la francophonie. Mais il existe un véritable potentiel lié à l'attraction qu'exerce la France auprès des Saoudiens, notamment son association à la haute culture et au luxe. L'Alliance française a implanté cinq centres d'enseignement dans le pays : deux à Riyad, un à Djeddah, un à Khobar et un à al-Ula. La délégation a visité ce dernier, où le public est constitué des futurs guides de la ville et des étudiants qui vont poursuivre leurs études en France, notamment en archéologie. L'Institut français prévu par l'accord intergouvernemental de 2018 (voir la partie 3) n'a pas encore vu le jour ; d'après les indications fournies à la délégation, la villa Hegra, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, devrait en assumer le rôle. Al-Ula pourrait ainsi devenir un foyer de rayonnement du français, en même temps que de coopération universitaire ; il convient de faire levier sur ce potentiel pour diffuser la francophonie dans tout le territoire.

Recommandation : soutenir le développement de la francophonie en Arabie saoudite en densifiant le réseau d'enseignement du français

* 1 Louis Blin, L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer Rouge.