II. L'AGENCE A AMÉLIORÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE MAIS CONTRIBUE TRÈS PEU À RENFORCER LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE LOCALE

La loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires lui confie la mission de faciliter « l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense »37(*).

Pour autant, la notion « d'ingénierie » recoupe des besoins et des domaines très différents : la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, la conduite de projet, l'expertise financière, culturelle, administrative, de nombreuses expertises techniques... Même la notion d'ingénierie de projet peut recouper des réalités très diverses.

L'ANCT s'est positionné sur ce qui peut être qualifié « d'ingénierie amont », c'est-à-dire une ingénierie qui intervient pour définir, faire émerger, formaliser et cadrer les projets : diagnostics, projets de territoire, études de faisabilité ou définition d'un projet, conduite d'une concertation ou intégration du volet participation des habitants, et recherche de financements.

Le rapport de 2023 avait mis en évidence qu'en matière d'ingénierie, les interventions de l'Agence suscitaient critiques et questionnements.

Il avait souligné la profusion des dispositifs en matière d'ingénierie et le caractère parfois confus des interventions des différentes agences de l'État. Le constat du rapport était sans appel : certaines interventions frisent le doublon voire sont en concurrence. Il était attendu que l'ANCT trouve aussi une meilleure articulation avec le niveau régional qui est celui des grandes contractualisations en matière d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale. La mise en place des CRTE avait également été considérée par les élus locaux comme une occasion manquée de simplification et de renouvellement des financements. Il était attendu que les élus locaux soient mieux informés et mieux accompagnés dans ce maquis.

De plus, l'intervention de l'Agence en matière d'ingénierie était parfois accusée de générer des effets contreproductifs lorsqu'elle se déroulait en décalage avec les équilibres locaux ou en substitution de leurs acteurs. L'annonce de prestations d'ingénierie gratuites a, par exemple, entrainé une forte confusion chez les élus locaux et une forme de pénalisation des écosystèmes organisés. Enfin, le recours à une majorité de bureaux de consultants privés est parfois adapté mais il ne contribue pas à renforcer l'écosystème local.

Plusieurs recommandations allaient dans le sens d'une inflexion de la logique actuelle afin que l'intervention de l'Agence vise avant tout à développer les acteurs locaux de l'ingénierie.

Rappel des recommandations relatives à cette thématique

Pour accompagner et aiguillonner les élus locaux :

- positionner le sous-préfet d'arrondissement comme interlocuteur de 1er niveau sur les questions d'ingénierie : orientation des élus et relai des offres (recommandation 2.a) ;

- créer une interface numérique

pédagogique sur le « qui fait quoi ? »

(recommandation n° 11)

Pour rationaliser les interventions publiques :

- instituer un comité de direction commun régulier entre l'ANCT, l'ADEME et le Cerema (recommandation n° 10) ;

- conforter l'outil CRTE, élargi notamment à la dimension sociale, comme cadre de référence de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État (recommandation n° 12) ;

- engager un dialogue pour intégrer les Conseils régionaux dans le fonctionnement de l'Agence (recommandation n° 4) ;

Pour renforcer les acteurs locaux de l'ingénierie :

- identifier et valoriser les dynamiques de coopération entre territoires (recommandation n° 13) ;

- terminer les recensements départementaux de l'ingénierie (recommandation n° 7) ;

- sur les territoires où la dynamique d'animation et de structuration de l'ingénierie locale a fait défaut, encourager le préfet à l'impulser, notamment via les CLCT et leur déclinaison dans une instance technique (revue de projets) régulière (recommandation n° 8) ;

- doter le préfet de moyens humains et financiers en matière d'ingénierie et doter l'Agence d'une ingénierie propre mobilisable sur le terrain (recommandation n° 9) ;

- étudier la proposition « 1% ou 1%o ingénierie » envisagée comme un fonds national alimenté par les collectivités pour les collectivités (recommandation n° 6).

Source : Recommandations du rapport du Sénat, « ANCT : se mettre au diapason des élus locaux ! » rappelées en avant-propos de ce rapport.

A. L'AGENCE A RENFORCÉ SON OFFRE D'INGÉNIERIE AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE PROJET ORPHELIN

1. La recherche d'une meilleure cohérence dans l'action publique

a) La recherche d'une meilleure coordination entre opérateurs de l'État

Depuis la publication du rapport du Sénat en 2023, l'Agence a signalé plusieurs travaux.

L'Agence a signé, à la fin du mois de

novembre 2023, de nouvelles conventions quadriennales qui

prévoient des engagements réciproques impliquant notamment des

opérateurs qui ne bénéficient pas d'un maillage

territorial. Les partenaires de l'Agence ont tous accepté de

passer par le guichet départemental tenu par les préfets

en cas de

besoin. Comme le signalait le directeur général de

l'ANCT lors de son audition au Sénat, « les conventions

signées avec les opérateurs en novembre dernier ne sont pas du

tout identiques aux précédentes. En effet, celles qui portaient

sur des engagements financiers ont été très

compliquées à mettre en oeuvre. Nous avons donc

privilégié une logique différente, reposant sur la

reconnaissance systématique d'un guichet unique départemental en

cas de besoin. Nous avons insisté pour que les opérateurs

acceptent que le chemin d'accès à l'information se situe au

niveau départemental. Puis, nous avons insisté

pour qu'ils partagent avec nous la totalité de leur offre

d'ingénierie. Nous avons organisé et

classé ces informations, par thématiques et par types,

recensé les différents acteurs et les outils disponibles. Ces

données sont reprises dans un petit document synthétique,

mis à disposition des préfets, afin qu'ils puissent

guider les collectivités. Il s'agissait d'une exigence

législative. Les informations forment une sorte de bible des

soutiens divers, sont exploitables et accessibles sur la plateforme

aides-territoires.beta.gouv.fr, qui doit nous en transférer

la gestion dans quelques mois »38(*).

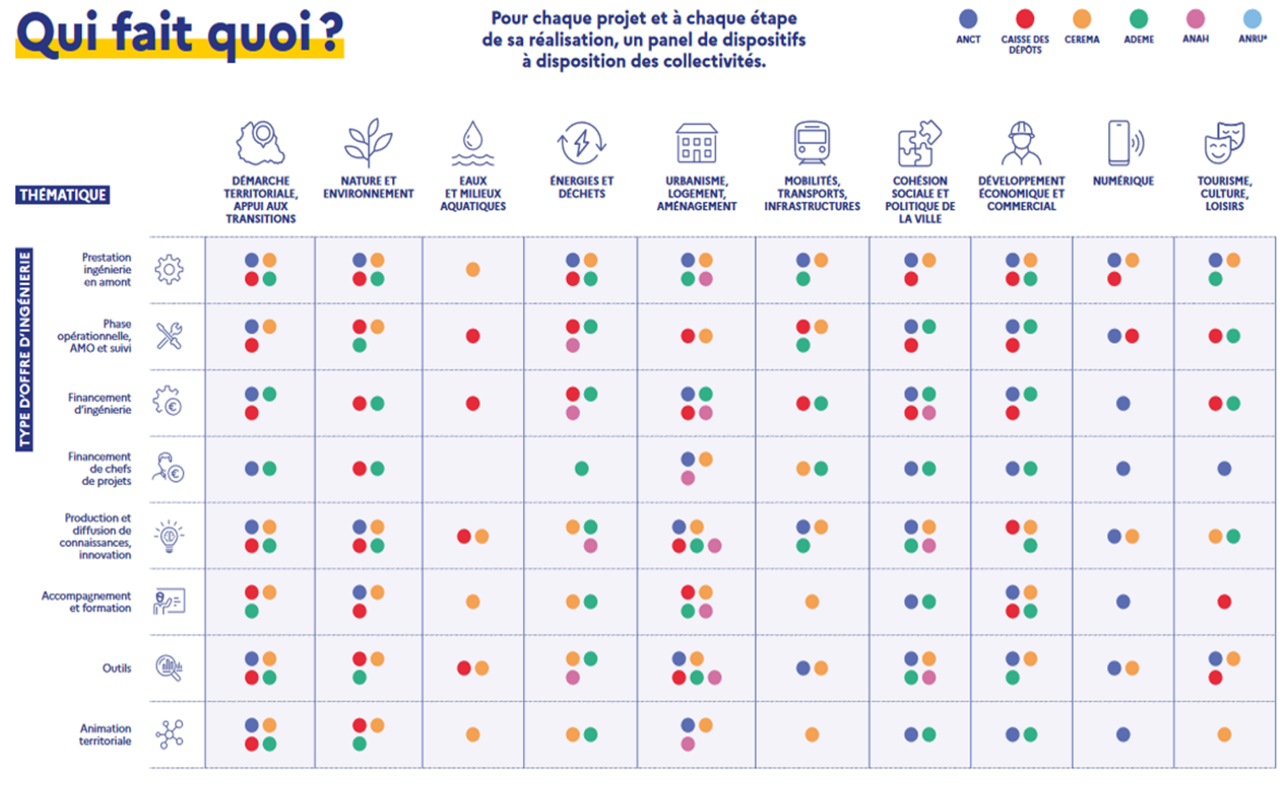

L'Agence a effectivement procédé à un recensement intégral de l'offre d'ingénierie des opérateurs de l'État : Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), Agence nationale de l'habitat (Anah), ADEME, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), Banque des territoires (BdT) du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC) et bien sûr ANCT.

Le résultat est un document exhaustif et un document de communication, sous forme de plaquette de type « qui fait quoi ? », sur l'ingénierie des six grands opérateurs de l'État.

Source : ANCT

Présenté notamment aux Sénateurs

lors de la table ronde du

23 mai 2024, le document a recueilli un

enthousiasme mitigé.

Malgré cet effort de synthèse, ce document présente plusieurs limites.

D'une part, il est difficile à lire,

à comprendre et ne livre pas de solutions en tant que telles.

Le contenu ou la nature des lignes « types d'offre

d'ingénierie » sont difficiles à cerner. Un élu

peut constater qu'en matière « d'urbanisme, logement,

aménagement », quatre acteurs (ANCT, Cerema, Anah, Anru)

sont compétents sur le volet « ingénierie en

amont ». Mais est-il bien avancé dans sa

quête d'accompagnement ? Comment savoir lequel

solliciter ? Quel

est l'acteur qui est la « porte

d'entrée » ? Comment comprendre la cohérence

voire la complémentarité entre les acteurs ?

D'autre part, ce tableau semble souligner la

dispersion des compétences entre les opérateurs

d'État. Le tableau comprend

80 cases : 15 d'entre

elles signalent qu'un seul opérateur est compétent alors que,

dans 65 autres cases, il y a un, deux, trois, quatre et jusqu'à cinq

opérateurs compétents. Il est possible d'y lire un signe

inquiétant de dispersion de compétences, voire de doublons et

peut être même de concurrence. Ce point plaide en faveur

d'une fusion de ces opérateurs comme nous y reviendrons plus avant dans

ce rapport.

Un autre effort de rapprochement entre opérateurs à signaler réside, au niveau régional, dans des réunions de travail entre les préfectures, la Dreal, l'ANCT, le Cerema, l'ADEME, tenues dans une perspective de contribution aux travaux des conférences des parties (COP39(*)) régionales. Plus récemment, à la demande du ministre, se sont tenues des rencontres de travail entre l'ANCT, le Cerema, l'ADEME, l'OFB40(*), les agences de l'eau pour proposer aux collectivités une offre d'ingénierie sur les questions d'adaptation au changement climatique.

Les rapporteures notent les efforts réalisés dans ce sens mais rappellent que la recommandation n° 10 suggérait l'instauration d'un comité de direction commun régulier entre l'ANCT, l'ADEME et le Cerema.

L'ANCT a indiqué, en réponse au

questionnaire des rapporteures,

qu' « un comité de

direction commun n'apporterait rien de plus qu'un organe supplémentaire

à animer, sans apporter davantage de sujets communs aux six

opérateurs partenaires qu'il n'en existe aujourd'hui et qui sont

déjà traités dans le cadre du CNC41(*) et de ses déclinaisons

techniques très régulières et organisées entre

équipes. (...) La forme souple du CNC permet de traiter les sujets

communs aux six qui ne recouvrent qu'une partie de l'activité de

chacun »42(*).

Le Comité national de coordination (CNC)

La loi de création de l'ANCT, a également mis en place un Comité national de coordination (CNC) qui réunit les directeurs généraux ou présidents directeurs généraux des 6 opérateurs partenaires : ANCT, Cerema, ADEME, Anru, Anah, Banque des territoires (Caisse des dépôts et consignation).

Ces six établissements ont en commun d'agir notamment au bénéfice des collectivités territoriales, mais de manière très différente les uns des autres : objets, statuts juridiques, modes d'intervention, champs d'expertise, compétences....

Ce CNC sert à l'ANCT, au regard de sa grande transversalité de fonction et de son positionnement, à donner les actualités ministérielles sur les questions liées à la cohésion des territoires : actualisation des QPV43(*), lancement de France Ruralités, déploiement des CRTE...

L'ANCT est, par ailleurs, membre des conseils d'administration de tous les opérateurs membres du CNC, à l'exception de la BDT qui est une institution financière.

Elle a signé avec chacun de ces 6 partenaires des

conventions-cadres renouvelées en 2024, après une première

période triennale. Le CNC a été le lieu de débat

pour déterminer les grandes lignes à fixer dans les

conventions-cadres.

Source : Sénat sur la base des éléments fournis par l'ANCT

Les rapporteures rappellent qu'il existe un comité de direction commun avec le Cerema et l'ADEME se réunissant tous les 3 mois et estiment malgré tout qu'une instance de cette nature devrait exister entre l'ANCT, l'ADEME, le Cerema, même sur une périodicité plus lâche à définir.

b) Le pouvoir de proposition et d'adaptation des préfets dans la mise en oeuvre des programmes nationaux

Dans les éléments écrits fournis par l'ANCT aux rapporteures, il est mentionné que « les préfets disposent de pouvoir de proposition et d'adaptation en lien avec les acteurs locaux sur l'organisation de l'ingénierie des programmes. Par exemple, les chefs de projets PVD sont souvent intercommunaux mais parfois communaux. Dans la Creuse, ils sont réunis au sein du département. Les chefs de projet "Villages d'avenir" sont aussi positionnés différemment en fonction des situations locales : en préfecture, sous-préfecture, DDT... »44(*).

Les rapporteures se félicitent de cette reconnaissance du pouvoir d'adaptation des préfets et souhaitent que les préfets se saisissent pleinement de la possibilité qui leur est offerte de suggérer des adaptations pertinentes aux contextes locaux.

c) La deuxième génération des CRTE conforte leur dimension multithématique

Le rapport du Sénat ne pouvait éluder ce sujet puisqu'il intervenait au moment où les élus locaux étaient invités à boucler les CRTE dans les territoires. Le rapport relayait à la fois les attentes et espoirs suscités par ce nouvel outil mais aussi les limites ou déceptions qu'il générait. Le rapport recommandait de conforter les CRTE comme cadre de référence du dialogue avec l'État, ce qui impliquait de l'ouvrir à tous les thèmes.

Le CRTE est considéré par plusieurs

rapports sénatoriaux comme un espace de dialogue et un

espace intégrateur, à l'échelle

plutôt de la maille intercommunale. Cet exercice permet de concentrer les

moyens autour d'équipements ou d'enjeux structurants pour les

élus à l'échelle de cet

espace de dialogue et de mise

en forme des programmes

nationaux. Cet outil permet de partager une vision

pour un bassin de vie et une stratégie sur le moyen terme.

Dans la continuité et en complément de la

circulaire du

29 septembre 2023 relative à la mise en

oeuvre de la territorialisation de la planification écologique, une

nouvelle instruction pour la relance des CRTE a

été signée le 30 avril 202445(*) par le

ministre de l'Intérieur et des outre-mer, le ministre de la Transition

écologique et de la Cohésion des territoires, et la ministre

déléguée chargée des Collectivités

territoriales et de la Ruralité. Cette instruction

détaille la méthode et le calendrier pour engager une

deuxième étape des CRTE afin d'accélérer la

concrétisation des projets locaux dont ceux issus des travaux de

territorialisation de la planification écologique.

Cette circulaire confirme la dimension transversale des CRTE en intégrant les thèmes de la cohésion sociale. Ces contrats doivent permettre aux préfets de contractualiser « en particulier avec les maires », sur les sujets les plus divers, « outre les questions de transition écologique ». Le texte cite notamment « des axes relatifs au développement économique, aux services publics, à la santé, à la ruralité, à la culture, à la cohésion sociale, à l'alimentation »46(*).

Les CRTE vont devenir le « contrat chapeau

» qui devra être « cohérent avec l'ensemble

des contractualisations locales préexistantes »47(*). L'Agence rappelle notamment

que les CRTE ont vocation à devenir « le cadre de dialogue

normal entre l'État et les collectivités », dans le

cadre d'un « projet de territoire

partagé ». La

circulaire livre un calendrier qui doit aboutir à une « mise

à

jour » des contrats d'ici la fin de l'année

2024.

La recommandation n° 10 du rapport du Sénat a donc été suivie d'effet.

d) L'articulation de l'action de l'Agence avec le niveau régional encore délicate

Le rapport du Sénat mettait en évidence des marges de progression entre le déploiement des programmes et actions de l'Agence et les politiques publiques régionales.

Interrogée par vos rapporteures sur les évolutions relatives à ce point, l'ANCT avance quelques éléments.

L'Agence rappelle que les régions sont membres de son conseil d'administration, via Régions de France (RdF), et font donc déjà partie du fonctionnement institutionnel de l'Agence.

L'Agence qualifie également le lien avec

l'association RdF de « très

régulier » et signale plusieurs exemples de

bonne collaboration. À titre d'exemple, l'Agence valorise le travail

conjoint mené avec la Région

Grand Est.

Dans cette région, l'ANCT et le Conseil

régional travaillent ensemble sur différents chantiers : COP

régionale, Cellule Régionale France Mobilités, Tourisme

(travaux menés par « Atout France »),

friches industrielles (travail multi-partenarial à venir sous

l'impulsion de l'ADEME), territoires de montagnes (articulation CR /

Commissariat du Massif des Vosges) ou encore les Pactes territoriaux de relance

et de transition écologique (PTRTE), tous signés conjointement

par la préfète de région et le président du Conseil

régional. Les maisons de la Région sont également

présentes aux différents COPIL48(*) ou réunions de suivi

des PTRTE qui se tiennent au niveau départemental. De plus, l'ANCT et la

Région Grand Est accompagnent conjointement et de manière

complémentaire des projets de

collectivités : maintien

d'une « Maison familiale rurale » (Mfr) sur la

commune de Gugnécourt (Vosges), l'ANCT en ingénierie sur mesure

sur la faisabilité du projet et la région pour les questions de

formation, etc.

L'Agence signale également l'existence d'un dialogue structuré avec les régions dans le cadre de la mise en oeuvre des fonds européens de cohésion dont elle est l'autorité de coordination inter-fonds. Le comité État-régions sur les fonds européens est l'instance politique pour acter de ces travaux et des perspectives. Le comité État-régions constitue un moment privilégié environ deux fois par an49(*), de dialogue à un niveau politique (ministre/président délégué de RdF) entre les régions et l'État. L'Agence assume le secrétariat du comité en lien avec RdF et prépare les éléments portés à l'ordre du jour pour information ou décision.

Au-delà de ce comité, l'Agence organise ainsi des réunions de directeurs Europe plusieurs fois par an et apporte un appui quotidien aux équipes des régions chargées de la mise en oeuvre des fonds par le biais de groupes de travail thématiques par exemple pour les Régions ultrapériphériques (RUP).

Cette collaboration se traduit également, lors des déplacements du président ou du directeur général de l'ANCT, par la présence des régions pour témoigner des synergies locales pour accompagner les territoires en difficultés.

L'ANCT, dans sa réponse écrite au questionnaire des rapporteures, reconnaissait cependant que « les liens et l'implication avec chacune d'entre elles sur chaque programme ou dispositif (politique de la ville, ACV, ruralités...) sont dépendants de contextes locaux et de travaux menés au niveau régional »50(*).

De son côté, l'association RdF,

sollicitée par les rapporteures, pose un constat dont la

tonalité est sensiblement différente :

« en dépit des recommandations formulées dans le

rapport du Sénat il y a plus d'un an, les régions n'ont

pas constaté de changement significatif dans le fonctionnement de

l'ANCT. Régions de France maintient donc les

observations critiques qu'elle avait émises dans le cadre de sa

contribution au rapport précité. Plus précisément,

s'agissant des relations entre l'Agence et les régions, si un

comité État-régions se réunit bien deux fois par

an, il s'agit d'un exercice le plus souvent formel, dont il ne saurait

être conclu qu'il traduit une pleine coordination entre l'action des

collectivités régionales et celle de l'Agence. À titre

d'exemple, les programmes étatiques "Action coeur de ville" ou

encore "Petites villes de demain" ont été conçus

de façon autonome et continuent de vivre leur vie, sans tenir compte des

politiques conduites par les régions en matière

d'aménagement du territoire. Il en est de même des

CRTE -

contrats desquels les régions ne sont pas signataires, à

l'exception de la Région Grand Est »51(*).

2. Des moyens

confortés et préservés des coupes budgétaires avant

la dissolution de l'Assemblée nationale

Les crédits d'ingénierie de l'ANCT ont été doublés par la loi de finances pour 2024, de sorte que l'Agence bénéficie désormais d'une enveloppe d'environ 40 millions d'euros pour tous ses dispositifs d'ingénierie.

a) Un doublement des crédits d'ingénierie en 2024 qui offre des droits de tirage plus élevés sur le marché, assorti d'une déconcentration partielle de ces crédits

Une partie de ces crédits concerne le marché d'ingénierie qui permet de mutualiser la commande publique sur ces enjeux pour de très nombreuses collectivités. Le marché ne comporte pas de limite en tant que telle, il convient que l'ANCT puisse simplement tenir dans son enveloppe budgétaire globale de 40 millions d'euros qui comprend ce marché et les autres dispositifs de financement d'ingénierie (financement de postes notamment, voir ci-après).

À titre d'illustration, le montant engagé

sur le marché d'ingénierie en 2023, avant que les crédits

soient doublés (et donc sur une enveloppe de

20 millions d'euros)

dépassait les 10 millions d'euros.

De plus, début 202452(*), et dans la droite ligne de

la

recommandation n° 9 du Sénat, 15 millions des

crédits du marché d'ingénierie sur mesure sont

déconcentrés à la main des préfets de

département. Cela représente une enveloppe d'environ

150 000 euros par département.

Pour répondre directement à un besoin exprimé par une collectivité que l'ingénierie locale ne sait satisfaire, les préfets peuvent désormais mobiliser directement l'un des trois lots régionaux du marché d'ingénierie : diagnostic de territoire, concertation et appui au cadrage de projets.

Cette modalité d'appui en ingénierie s'inscrit en complémentarité avec deux autres dispositifs :

- l'enveloppe déconcentrée du volet ingénierie du « Fonds vert » qui permet de financer l'ingénierie d'animation et de planification dans les champs de la transition écologique pour laquelle l'Agence a été désignée comme pilote au niveau national en 2024. Le directeur général de l'Agence déclarait, lors de son audition au Sénat : « le fait que cette enveloppe soit sous notre responsabilité favorise la cohérence d'action du soutien de l'État au niveau local »53(*) ;

- l'ingénierie sur mesure mise en place par le niveau central de l'ANCT qui permet, via le chargé de mission territorial d'activer les autres lots du marché d'ingénierie ou l'intervention d'un opérateur partenaire (Cerema majoritairement).

Par ailleurs, l'ANCT inclut, de plus en plus,

dans ses crédits d'intervention un volet d'ingénierie

ouvert au financement. À titre d'illustration, le fonds

« Avenir Montagne », doté de 331 millions

d'euros sur deux ans (2021 et 2022), comportait un volet investissement

(300 millions d'euros) et un volet ingénierie (31 millions

d'euros).

b) Le financement et cofinancement de postes d'ingénierie

L'ANCT finance, ou participe au financement, à la formation et l'animation de plusieurs postes en matière d'ingénierie dans les territoires. Il est notamment possible d'évoquer :

- 120 chefs de projets « Villages d'avenir » financés intégralement par l'État et positionnés dans les services départementaux de l'État. L'ANCT a recruté et formé ces chefs de projet ;

- 904 postes de chefs de projet PVD qui viennent renforcer les équipes communales et intercommunales auprès des élus, pour mener à bien leur projet de revitalisation. L'ANCT participe, aux côtés de la Banque des Territoires et de l'Anah, au cofinancement de ces postes qui peut s'élever à 75 % du coût chargé annuel du poste ;

- le cofinancement de 4 000 postes de conseillers numériques, à hauteur de 50 000 euros par an. Ils sont répartis dans les collectivités locales qui ont un rôle clé pour faciliter l'accès aux démarches administratives et pour former la partie de la population en difficultés face aux systèmes numériques et dématérialisés.

Il est assez délicat d'obtenir une lisibilité parfaite sur ces dispositifs et crédits d'ingénierie.

À ce propos, dans son rapport de février 202454(*), Bernard DELCROS estimait que la lisibilité financière des programmes pilotés par l'ANCT était à parfaire. Les dispositifs que conduit l'Agence sont nombreux et variés et les modalités de financement sont aussi d'une grande diversité, engageant les crédits de nombreuses missions du budget de l'État.

Le rapporteur spécial précisait alors

: « dans certains cas, les crédits sont

intégrés au budget de l'Agence, comme par exemple pour les

maisons "France services" au travers de la subvention pour charges de

service public. Dans d'autres cas, l'Agence pilote des programmes dont les

financements ne transitent pas par son budget, ce qui a pour effet de disperser

l'information financière. Il ne s'agit pas pour moi de militer pour une

intégration dans le budget de l'Agence des crédits de tous les

programmes qu'elle pilote, mais simplement de défendre l'idée que

nous devons disposer d'une meilleure information et d'une meilleure

lisibilité financière de l'ensemble des programmes. Elle serait

utile pour comprendre la globalité des crédits affectés

par l'État aux actions mises en oeuvre ou pilotées par l'Agence.

Ainsi, nous pourrions mieux faire le lien entre ces actions et leur impact sur

le

territoire » (...). Les élus doivent disposer d'une

parfaite connaissance des moyens engagés par l'État au titre de

l'ensemble des programmes confiés à

l'Agence »55(*).

Pour y remédier, la Cour des comptes, dans son

rapport56(*) de

février 2024, suggérait une adaptation du document de

politique transversale consacré à l'aménagement du

territoire qui pourrait ainsi présenter une synthèse

financière pour chacun des programmes nationaux.

Les rapporteures souscrivent également à cette proposition, notamment pour donner la visibilité aux dispositifs porteurs d'ingénierie, indispensables pour mener à bien les projets.

c) Avant la dissolution de l'Assemblée nationale, des moyens préservés des coupes budgétaires

Stanislas BOURRON déclarait lors de son audition

à la commission de l'aménagement du territoire et du

développement durable : « en ce qui concerne les

économies budgétaires, l'Agence n'a subi aucune annulation de

crédits. Grâce au vote du Parlement, les crédits du

programme 112 "impulsion et coordination de la politique

d'aménagement du territoire" et du

programme 147 "politique de la ville" sont même en

augmentation. Les annulations et les gels portent, en effet, essentiellement

sur des crédits non utilisés, de surcroît

complémentaires. Nous sommes donc en mesure de mener la plupart de nos

opérations, d'autant que les crédits de la politique de la ville

ont fortement

augmenté »57(*).

Les rapporteures seront attentives à trois éléments :

- la loi de règlement du budget.

Il s'agira de s'assurer que cette

non-réduction des

crédits en cours d'exécution a bien été suivie

d'effets ;

- les annonces de réductions drastiques du « Fonds vert ». Il convient de rappeler qu'il bénéficie aux collectivités territoriales et surtout qu'il permet de financer de l'ingénierie indispensable pour mener à bien les projets, notamment par des collectivités qui sont peu dotées en moyens propres ;

- les futures mesures d'économie qui seront sans doute au programme de la loi de finances pour l'année 2025.

3. Un appel à animer les acteurs de l'ingénierie locale

Même si ces points ont déjà été présentés, il convient de rappeler que l'intervention de l'Agence vise aussi à animer l'ingénierie locale.

À ce titre, elle est supposée recenser les acteurs de l'ingénierie territoriale, animer les CLCT, mettre en place un guichet unique d'aiguillage des demandes, organiser des forums locaux de l'ingénierie, etc.

* 37 Article L. 1231-2 du CGCT.

* 38 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.

* 39 Le sigle vient de l'anglais : « Conferences of the Parties ».

* 40 Office français de la biodiversité.

* 41 Comité national de coordination.

* 42 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.

* 43 Quartiers politiques de la ville.

* 44 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.

* 45 Lien : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2024-05/240430InstructionCRTEsignee30avril2024diffusion.pdf

* 46 Circulaire du 30 avril 2024 signée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

* 47 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.

* 48 Comités de pilotage.

* 49 Il est régi par l'article 78 de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.

* 50 Réponse de l'ANCT au questionnaire des rapporteures.

* 51 Réponse de RdF au questionnaire des rapporteures.

* 52 La mesure a été annoncée le 8 février 2023 à la suite de la remise du rapport du Sénat. Elle a été mise en oeuvre le décret n° 2024-97 du 8 février 2024 relatif au rôle du délégué territorial de l'ANCT.

* 53 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.

* 54 Op. cit.

* 55 Ibid.

* 56 Cour des comptes, communication à la commission des finances du Sénat intitulée « L'ANCT : un outil à consolider », février 2024.

* 57 Audition de Stanislas BOURRON du 30 avril 2024, op. cit.