AVANT-PROPOS

Face à l'onde de choc provoquée par les récents ouvrages sur la situation dans les crèches, la commission a souhaité enquêter sur l'efficacité du contrôle des établissements. À l'issue de ses travaux, elle pointe des faiblesses dans l'exercice effectif de ces contrôles et estime nécessaire de mettre en oeuvre un contrôle réellement au service de l'amélioration de la qualité de l'accueil sur l'ensemble du territoire.

Elle formule pour cela 15 propositions.

*

* *

Depuis plusieurs années, la multiplication des scandales au sein des structures d'accueil collectif des jeunes enfants oblige les pouvoirs publics à agir. Il n'est pas acceptable que des dysfonctionnements puissent perdurer avant que des sanctions ne soient prises et que de l'argent public soit utilisé pour l'enrichissement d'investisseurs au détriment du bien-être des enfants.

C'est pourquoi, sans céder aux sirènes du sensationnel, la commission des affaires sociales a souhaité enquêter sur les différents modes de contrôle, les moyens mis à disposition des pouvoirs publics et sur l'efficacité de ce contrôle.

Après trois mois de travaux, plus d'une trentaine d'auditions et un déplacement sur le terrain, les rapporteurs font le constat d'un sous-dimensionnement chronique des moyens humains et financiers alloués au contrôle des crèches et appellent à la mise en place d'un contrôle au service de la qualité de l'accueil, d'un renforcement de l'évaluation et de l'accompagnement des professionnels et à une prise de conscience collective et à tous les échelons de l'impératif du respect du bien-être de l'enfant.

Les rapporteurs souhaitent souligner que le dysfonctionnement d'un acteur peut jeter l'opprobre sur la grande majorité des établissements dans lesquels les enfants sont accueillis avec bienveillance et dans un environnement de qualité.

Si dans le cadre de leur mission, les rapporteurs ont étudié l'effectivité du contrôle des crèches, ils soulignent toutefois que l'amélioration de l'accueil de nos enfants passe également par l'amélioration concrète de la qualité de vie au travail des professionnels et par des actions en vue du renforcement des taux d'encadrement des enfants.

L'amélioration de la qualité de l'accueil ne pourra pas non plus faire l'économie d'une refonte globale du mode de financement de l'accueil des jeunes enfants et de la prestation de service unique qui entraîne une surcharge administrative excessive pour les professionnels.

I. UN CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE L'ENFANT EXERCÉ PAR DE MULTIPLES ACTEURS ET QUI SOUFFRE D'UN DÉFAUT DE PILOTAGE, SOURCE DE DYSFONCTIONNEMENTS

A. UN SOUS-DIMENSIONNEMENT DES ACTEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE QUI ENTRAÎNE DE NOMBREUSES DISPARITÉS TERRITORIALES

Les contrôles effectués sur les établissements d'accueil du jeune enfant relèvent principalement de trois acteurs qui exercent tous leurs contrôles selon des fréquences, des champs d'action et des pouvoirs divers :

- les caisses d'allocation familiales (CAF) assurent avant tout un contrôle financier relatif au respect des règles de financement de la prestation de service unique ;

- les services de la protection maternelle et infantile (PMI) au sein des départements ont pour mission d'assurer le contrôle du respect des normes bâtimentaires, de sécurité ou encore des règles d'encadrement ;

- les services de l'État essentiellement au sein des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

1. Principaux financeurs de l'accueil du jeune enfant, les CAF exercent un contrôle de plus en plus complet qui peut désormais porter sur l'ensemble des crèches, quel que soit leur mode de financement

a) Le champ du contrôle effectué par les CAF

Les contrôles effectués par les CAF s'organisent autour de trois axes principaux :

- le respect des règles relatives aux conditions de versement de la prestation de service unique (PSU) : règles de facturation, traitement équitable des familles, enregistrement des heures de présence ;

- l'analyse des charges des établissements, notamment celles déclarées dans les comptes de résultats, incluant les frais de siège, de gestion intragroupe et d'impôt sur les sociétés ;

- le respect des engagements contractuels liés à la PSU comme le traitement des avoirs et des remboursements.

Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont pu constater que les contrôles des CAF sont très majoritairement perçus comme extrêmement techniques et administratifs par les professionnels. Ainsi, l'association des collectifs enfants parents professionnels (Acepp) entendue en audition a regretté des contrôles qui ne sont jamais vécus par les professionnels comme « en lien avec la qualité de l'accueil » et avec des exigences administratives au-delà de ce qu'un gestionnaire associatif peut mobiliser, ce qui engendre une charge « technique et mentale » sur des personnels de direction « débordés »3(*).

Pour remédier à cela, les contrôles effectués par les CAF ont été étendus à des éléments pouvant permettre d'analyser un niveau de qualité du service au sein de l'établissement comme l'analyse des postes de dépenses tels que l'achat de nourriture, de couches ou le niveau de recours à l'intérim. Lors de leur déplacement dans le Maine-et-Loire, les rapporteurs ont pu bénéficier d'une présentation du contrôle des CAF structuré en trois étapes. En raison du grand nombre de documents administratifs et comptables demandés par les contrôleurs en vue de la réalisation de leur contrôle, les CAF ne peuvent procéder à des contrôles inopinés. Ainsi, le contrôle sur place est systématiquement précédé d'une phase d'échange d'informations. La phase de contrôle sur place permet à la fois de dialoguer avec les équipes, d'étudier les « dossiers familles » comprenant les données d'activités de chaque enfant (heures réalisées, facturées...), ainsi que de pouvoir opérer une appréciation visuelle globale de la structure. Les éléments identifiés comme devant être corrigés ou améliorés lors des contrôles sur place font l'objet ensuite d'un accompagnement par les équipes de la CAF auprès du gestionnaire pour l'aider à améliorer ses pratiques et son organisation. Le cas échéant, le contrôleur peut transmettre à la PMI des points de vigilance concernant certains éléments relevés lors de la visite.

De fait, comme a pu le noter un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la petite enfance, les contrôles opérés par les CAF sont reconnus comme étant structurés et s'inscrivent dans une procédure nationale de contrôle répondant aux priorités fixées au niveau national4(*).

En 2023, les CAF ont contrôlé 2 241 établissements sur les 13 028 financés par la PSU, soit un peu plus de 17 % des établissements. Au total, à la suite de ces contrôles, 28 millions d'euros de sommes indues ont été récupérées. Interrogée par les rapporteurs sur la fréquence de contrôle, la Caisse nationale des allocations familiale a indiqué qu'en moyenne, chaque établissement fait l'objet d'un contrôle sur place tous les cinq ans. Ces contrôles étant établis conformément à un plan de contrôle construit sur la base d'une analyse de risques, certains établissements sont plus régulièrement contrôlés que d'autres.

Ainsi, selon des éléments transmis par la Cnaf, en 2023, 136 contrôles concernaient le groupe People&Baby et 101 contrôles le groupe La Maison bleue (soit respectivement 28 % et 20 % des contrôles des établissements d'accueil du jeune enfant - EAJE - lucratifs), alors que ces groupes représentent respectivement 12,2 % et 12 % des EAJE lucratifs. Ces éléments illustrent le ciblage renforcé de certains acteurs qui, ces dernières années, ont eu « entre 2 et 3 fois plus de probabilité d'être contrôlés par les CAF »5(*).

Évolution du secteur

Les dépenses publiques pour l'accueil des 0-3 ans se sont élevées à 16,7 milliards d'euros en 2023 : 7,6 milliards d'euros pour les EAJE, 5,5 milliards pour les accueils individuels, 2 milliards de dépenses fiscales, 1,1 milliard de financement des congés parentaux et 500 millions pour la scolarisation des enfants de 2 ans6(*).

L'accueil collectif représentait 18 % des modes d'accueil en 2021, une part qui a doublé depuis 2002 et désormais similaire à celle des assistantes maternelles (20 % en 2021).

La hausse du nombre de places en EAJE en 2022 (+ 15 900 places en « création nette », soit + 3,2 %) est quasi intégralement portée par les micro-crèches dites « Paje »7(*). En effet, de 2010 à 2020, la part des micro-crèches dans la création de places nettes en EAJE est de près de 50 %. Sur la période 2015-2020, les micro-crèches sont même à l'origine de 70 % de la création de places nettes en EAJE.

Concernant les établissements financés indirectement par le versement aux familles du complément de libre choix de mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (micro-crèches « Paje »), ils sont quasi intégralement gérés par des entreprises privées à but lucratif (92 % des 6 145 établissements). Les autres établissements sont gérés par le secteur associatif.

Concernant les établissements financés directement par la prestation de service unique, les 12 815 crèches offraient 420 400 places en 2023, soit 9 000 de plus qu'en 2018. Ces établissements restent principalement gérés par les collectivités territoriales (55 %), puis par des associations (environ 26 %) et des entreprises privées (16 %).

Ces évolutions masquent des différences selon les catégories : une diminution des places offertes en crèche familiale, un développement concernant les micro-crèches PSU (+ 10,4 %) et une stabilité en EAJE multi-accueil.

Si le nombre de crèches gérées par des associations est stable (3 410 en 2023), le secteur privé connaît une hausse importante (de 1 510 en 2019 à 1 943 en 2023, soit + 30 %) notamment due à l'augmentation du nombre de délégations de service public. En effet, lorsqu'une collectivité territoriale délègue la gestion de ses équipements, c'est le statut du délégataire qui est pris en compte et non celui de la personne morale commanditaire, et ce, même si les places afférentes continuent probablement de dépendre des commissions d'attribution des collectivités ayant opté pour cette organisation.

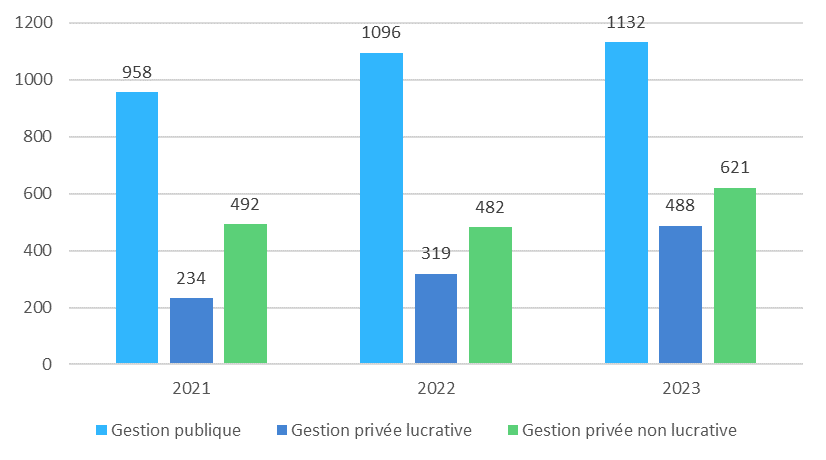

Nombre de

contrôles d'EAJE bénéficiaires de la PSU au titre du

fonctionnement

selon la nature du gestionnaire de 2021 à

2023

Source : Commission des affaires sociales d'après les chiffres de la Cnaf

Au total, 167 équivalents temps plein moyen annuel sont mobilisés par les CAF pour réaliser les contrôles des 13 000 établissements8(*) d'accueil collectif financés par la PSU sur le territoire.

Par ailleurs, les rapporteurs ont interrogé la Cnaf sur les mesures mises en oeuvre pour améliorer le contrôle des aides à l'investissement particulièrement pointées du doigt dans l'ouvrage de Victor Castanet intitulé Les Ogres. La Cnaf a ainsi précisé que le « solde de la subvention n'est versé qu'après une visite de conformité de la structure effectuée par les services ». Ce contrôle apparaît encore trop faible selon plusieurs acteurs entendus et les rapporteurs estiment nécessaire que la branche famille les renforce davantage en collaboration avec les PMI pour déterminer la réalité et la qualité des travaux ainsi subventionnés au regard du référentiel bâtimentaire notamment.

b) Un contrôle désormais étendu aux établissements non financés par la prestation de service unique, ainsi qu'aux groupes dans leur ensemble

Jusqu'au 1er janvier 2025, le contrôle des CAF ne pouvait porter que sur les établissements qui bénéficiaient directement de leurs financements via la prestation de service unique. Les services de contrôle étaient dans l'incapacité de contrôler les établissements qui étaient financés indirectement par le CMG dit « structure ». Cette impossibilité de procéder à des contrôles financiers sur ces établissements, hors subvention à l'installation, était particulièrement dommageable au regard de l'augmentation de ces établissements depuis une dizaine d'années et alors même que l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ou la Cour des comptes dans leurs récents rapports ont relevé de nombreuses pratiques anormales comme la facturation d'heures au-delà de celles effectuées ou l'obligation de souscrire des contrats horaires supérieurs aux besoins réels des familles. Ainsi, en 2023, 6 145 établissements micro-crèche « Paje » échappaient aux contrôles des agents des CAF. Selon le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale 2023, la branche famille consacrait, en 2021, 534 millions d'euros au soutien au fonctionnement des micro-crèches, directement (via la prestation de service unique) ou indirectement (via la prestation d'accueil du jeune enfant).

L'article L. 2324-2-3 du code de la santé publique, créé par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, étend les compétences des CAF aux établissements accueillant des enfants dont les parents bénéficient du complément libre choix de mode de garde dit « structure » au sein de la Paje. Cette évolution du champ du contrôle permet ainsi d'apporter notamment une réponse au risque « sur les versements d'indus du CMG structure » relevé par l'Igas9(*). Sur ce dernier point, la procédure de recouvrement a été récemment renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 202510(*).

Dans cette perspective, les CAF de Gironde et du Nord ont mis en place une expérimentation de procédures de contrôle ad hoc de ces établissements en 2024. Selon le directeur général de la Cnaf entendu en audition, ces procédures ont vocation à être généralisées dès lors que les différents points d'application de la réglementation seront stabilisés. Les rapporteurs soulignent toutefois le fait que ces nouvelles compétences vont entraîner une charge de travail supplémentaire importante pour les CAF. Ainsi, dans le Maine-et-Loire, 119 micro-crèches « Paje » devront désormais également être contrôlées. Dans les départements d'outre-mer où la structuration de l'offre d'accueil est très favorable au micro-crèches, notamment « Paje » (jusqu'à 50,5 % de l'offre de crèche à La Réunion contre 20,8 % sur le territoire hexagonal)11(*), cet élargissement du champ du contrôle constituera un défi majeur. Au regard de ces nouvelles compétences, les rapporteurs appellent la Cnaf à revoir à la hausse, d'ici à la prochaine COG, les effectifs dédiés afin que ces nouvelles attributions soient pleinement effectives et ne se traduisent pas par une baisse de la fréquence et de la qualité des contrôles.

2. Le contrôle du respect des normes par les services de la protection maternelle et infantile souffre de trop grandes disparités entre les départements

En application de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, le président du conseil départemental détient en premier lieu la compétence du contrôle des conditions d'accueil. Il contrôle l'application des dispositions du code de la santé publique applicables aux EAJE et notamment le fait que ces établissements « ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ». Il dispose pour cela du personnel des services de la PMI pour diligenter les contrôles.

Ces contrôles sont répartis en deux grandes catégories :

- les contrôles réguliers qui s'intègrent dans un plan de suivi départemental. Il peut s'agir de contrôles programmés pour lesquels la structure est informée en amont, ou de contrôles inopinés ;

- les contrôle à la suite de la réception d'informations ou de signalements relatifs à un risque de nature à compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants accueillis.

S'ajoute à ces contrôles, la mission d'agrément lors de l'ouverture ou de la transformation d'un établissement, ainsi qu'au moment du renouvellement de l'autorisation désormais prévue pour une durée de 15 ans.

La loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 renforce les pouvoirs du président du conseil département qui peut désormais prononcer la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités d'accueil12(*) et, le cas échéant, désigner un administrateur provisoire chargé de mettre en oeuvre de manière urgente les actions demandées. Des astreintes financières d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et des sanctions plafonnées à 5 % du chiffre d'affaires peuvent désormais également être prononcées. Ces sanctions rapprochent davantage le régime de contrôle de celui applicable aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS). Toutefois, ce régime de sanction n'est pleinement applicable que depuis le 6 décembre 2024 à la suite de la parution du décret d'application13(*). Il est donc encore trop tôt pour établir un premier bilan de ces nouvelles dispositions et compétences.

a) L'absence de données au niveau national est fortement préjudiciable au suivi de l'activité des PMI en matière de contrôle des EAJE

Alors même que les services de la protection maternelle et infantile constituent le premier acteur du contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant, les rapporteurs n'ont pu que constater l'impossibilité de pouvoir disposer, au niveau national, du nombre d'agents mobilisés pour les contrôles au sein des départements, ainsi que du nombre de contrôles effectués par ces agents.

Toutefois, l'enquête Aide sociale menée par la Drees permet de tirer des premiers enseignements concernant les effectifs des PMI dans leur globalité. Alors que les PMI voient leurs missions s'accroître, les rapporteurs s'inquiètent de la chute continue de leurs effectifs depuis plus de dix ans. Pour assurer l'ensemble des missions dévolues aux PMI sur l'ensemble du territoire, la Drees recensait 10 600 emplois en équivalent temps plein (ETP) en 2022 soit 390 de moins qu'en 2010.

Surtout cette évolution cache de nombreuses disparités. Ainsi si la Seine-Saint-Denis a perdu 367 ETP sur la période, le Bas-Rhin ou le Nord en ont gagné respectivement 53 et 38. Ces différences au niveau des effectifs se traduit nécessairement par une grande hétérogénéité au niveau des contrôles effectués dans les départements. Ces disparités sont particulièrement ressenties par les acteurs présents sur plusieurs départements qu'ils soient associatifs14(*), publics ou privés lucratifs.

b) De manière générale, des contrôles ressentis comme trop peu nombreux

Plusieurs gestionnaires et professionnels de la petite enfance ont pu exprimer en audition leur souhait de voir la fréquence des contrôles de PMI augmentée. Ainsi, selon certains, ces contrôles seraient « trop rares, voire inexistants15(*) ». Selon une enquête menée auprès de plus de 5000 directeurs d'établissements, 48 % d'entre eux indiquent souhaiter des contrôles plus réguliers16(*). Lors de son audition par les rapporteurs, l'union nationale des associations familiales (Unaf) a également pu regretter le trop faible nombre de contrôles des structures et, lorsque ces contrôles étaient effectués, leur absence de prise en compte de la qualité de l'accueil. Ces remontés du terrain confirment le constat établi par l'Igas qui indiquait que « le nombre de contrôle PMI reste très insuffisant, avec en moyenne un contrôle tous les deux ans pour les micro-crèches et un tous les cinq ans pour les autres ». Surtout, le rapport de l'Igas alertait sur l'absence au sein de nombreuses PMI de personnel dédié au suivi et au contrôle des EAJE17(*) et sur les disparités territoriales qui en découlaient.

Ainsi, dans les Bouches-du-Rhône, il existe 720 établissements d'accueil du jeune enfant. A minima, chaque établissement est vu au moins une fois par an et 12 professionnels sont mobilisés pour effectuer ces contrôles, soit environ 60 établissements par agent. En Alsace, 6 agents se consacrent au contrôle des 540 structures recensées sur le territoire. Avec 130 structures par agent, il est extrêmement difficile de réaliser un suivi exhaustif des structures et les agents sont quasiment exclusivement mobilisés par les autorisations d'ouverture des établissements et les contrôles en réaction à des alertes reçues. Enfin, en Meurthe-et-Moselle, les 165 établissements du département sont contrôlés tous les 15 mois environ. Les professionnels mobilisés pour ces contrôles réunissent 7 puéricultrices cadres de santé et 12 professionnels administratifs non affectés à temps plein sur la mission modes d'accueil.

3. Malgré la nécessité de leur action, les services de l'État, faute de moyens, ne participent que faiblement au contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant

L'article L. 2324-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi pour le plein emploi, précise que le représentant de l'État dans le département dispose des mêmes pouvoirs de contrôle que le président du conseil départemental et peut, à tout moment, diligenter des contrôles. Il précise expressément que le préfet peut disposer, en plus des personnels sous son autorité, du personnel des agences régionales de santé (ARS) pour effectuer ces missions. En effet, une incertitude perdurait auparavant sur les compétences des agents des ARS dans le contrôle des EAJE. Toutefois, cette disposition semble encore trop peu mise en oeuvre et la mission n'a pas eu connaissance de contrôles effectués par les agences régionales de santé dans ce cadre.

Les agents de plusieurs administrations de l'État, en application de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, exercent également des contrôles sur les établissements d'accueil du jeune enfant. Force est de constater pourtant que les services de l'État ne sont que peu ou pas identifiés comme tels par les professionnels de la petite enfance. Ce contrôle est principalement exercé par les agents de l'État au sein des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions de la protection des populations (DPP).

Les rapporteurs regrettent le manque de moyens et la quasi-absence des services de l'État sur le terrain. Ils ont pu constater que malgré toute la volonté des agents dans les services déconcentrés, ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires à l'établissement de leurs missions. Comme le relevait l'Igas, « les moyens humains consacrés à la fonction d'inspection contrôle dans les services déconcentrés pour l'ensemble des Dreets et DDETS s'élevaient à un total de 55,6 ETPT sur l'ensemble du territoire au 31/12/2021, en diminution de 45,5 % en trois ans »18(*).

Sollicitées par les rapporteurs, les différentes administrations centrales en charge du contrôle, au premier rang desquelles la direction générale du travail, la direction générale de l'alimentation ou encore la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ont fourni des éléments quant à la réalité de leur contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

L'inspection du travail

Chargés du contrôle de l'application du code du travail dans sa globalité (santé, sécurité, application des conventions collectives, protection des droits des salariés...), les inspecteurs de la direction général du travail ne sont compétents que pour contrôler les établissements privés.

La direction générale du travail (DGT) a confirmé qu'au regard du nombre d'emplois et des caractéristiques du secteur, ce dernier ne constitue pas un champ d'action ou une priorité spécifique de l'action de contrôle des inspecteurs. Toutefois, les établissements privés peuvent être contrôlés au même titre que n'importe quelle entreprise. La DGT a ainsi pu transmettre à la mission le nombre d'actions réalisées par les inspecteurs sur les quatre dernières années. Les chiffres mettent en lumière une relative stabilité de ces contrôles autour de 420 établissements privés par an19(*).

Interrogée par les rapporteurs, la direction générale du travail n'a pas pu préciser les principaux cas de non-respect de la réglementation identifiés dans le cadre de ses inspections. Les rapporteurs insistent toutefois sur les conditions de travail dégradées des professionnels de la petite enfance. La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) indique ainsi que « ces métiers se caractérisent par de nombreuses situations à risques (postures contraignantes, port des enfants, chutes et glissades, stress, risques infectieux...), qui se traduisent par des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la fréquence ne cesse d'augmenter »20(*). La qualité de l'accueil dans les crèches passe également par un renforcement de la protection des professionnels.

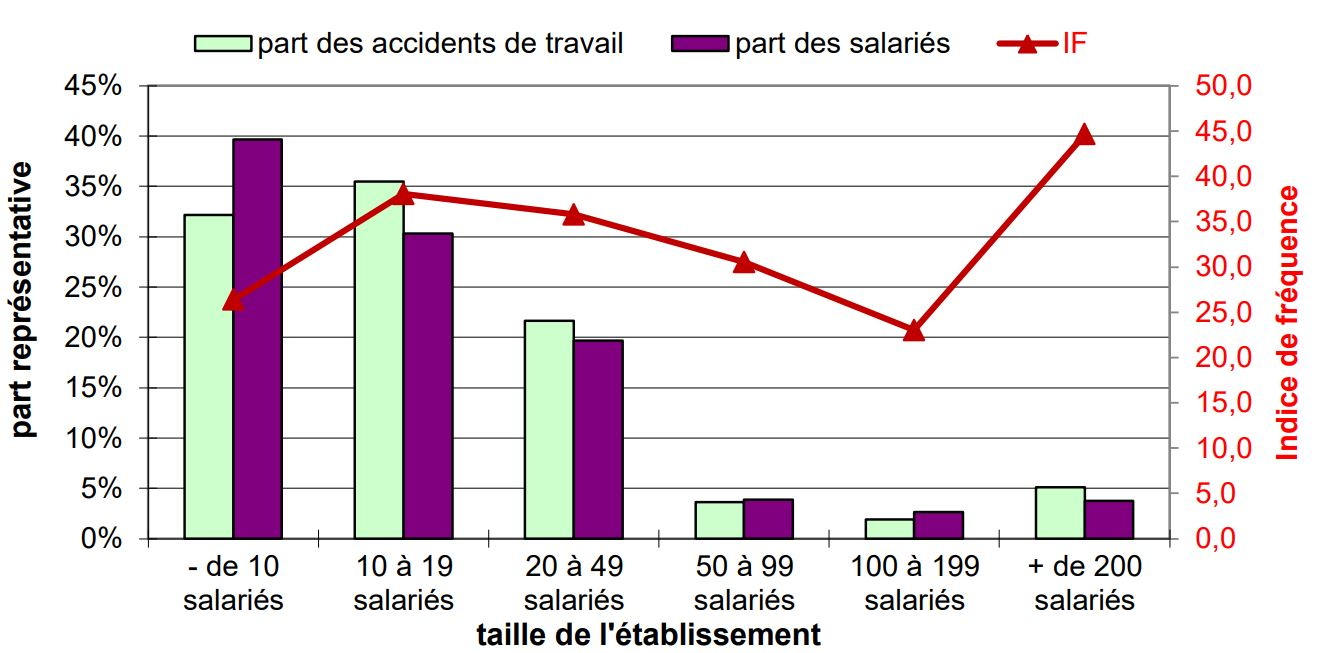

Répartition des accidents de travail et des

effectifs salariés

par taille d'établissement d'accueil du

jeune enfant - 2021

Source : Caisse nationale d'assurance maladie, Synthèse risque professionnels et sinistralité des accidents du travail des entreprises relevant de la catégorie « Accueil du jeune enfant » (code NAF 8891A), 2021

La direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La DGCCRF ne dispose d'aucune habilitation pour contrôler les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique, mais elle intervient dans le contrôle des établissements à plusieurs titres, notamment au regard du respect des règles du code de la consommation et du droit des contrats. Toutefois, ses agents ne sont pas compétents pour effectuer le contrôle des modalités de fixation des tarifs payés par les parents, qui reste du ressort des CAF.

Face à l'expansion rapide du secteur des micro-crèches « Paje » et de leur grande liberté tarifaire vis-à-vis des familles, la DGCCRF avait lancé une vaste enquête en 2021 au cours de laquelle 364 opérateurs avaient été contrôlés. Si cette enquête avait révélé un taux de non-conformité important (32 % des établissements contrôlés), aucune alerte majeure n'avait été relevée, ni d'anomalie susceptible d'entraîner des suites répressives. Dans la majorité des cas, il a semblé que les défauts d'information n'étaient pas intentionnels et relevaient « plutôt d'une méconnaissance de la part de opérateurs de leurs obligations en matière de protection économique du consommateur »21(*). Néanmoins, une vigilance particulière doit être portée sur les grands groupes qui bénéficient de services juridiques de qualité et pour lesquels l'excuse de « méconnaissance » des règles applicables ne peut objectivement pas être retenue.

Les rapporteurs seront particulièrement attentifs aux conclusions de la nouvelle enquête inscrite dans le programme national de la DGCCRF pour 2025 et portant sur l'ensemble des crèches. Ils notent avec intérêt que la DGCCRF est la seule administration à avoir mis en place un plan d'action spécifique concernant le contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant.

Au regard de l'expertise des agents de la DGCRRF et de l'importance de l'impératif de protection des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les établissements d'accueil, les rapporteurs estiment nécessaire de renforcer leurs moyens d'action en vue d'étendre leur habilitation aux dispositions du code de la santé publique. Comme a pu le signaler la DGCCRF dans sa réponse au questionnaire, l'absence d'habilitation sur les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations d'information précontractuelles et contractuelles peut limiter les suites apportées aux contrôles, alors même que des manquements sont identifiés (cf. infra).

La direction générale de l'alimentation (DGAL)

Au sein des DDPP, les agents de la DGAL veillent à la qualité et la sécurité de l'alimentation et au respect de la réglementation sanitaire dans les établissements. Selon les chiffres transmis à la mission, seuls 125,83 ETP ont été mobilisés en 2024 pour les contrôles officiels sur l'ensemble de la restauration collective. Au sein des établissements de restauration collective, les crèches ne font pas l'objet d'une classification spécifique mais relèvent de la catégorie des « publics sensibles » au même titre que les Ehpad ou les établissements hospitaliers et font à ce titre l'objet d'une activité prioritaire22(*).

Le programme de contrôle établi sur la base d'une programmation nationale ne fait pas la distinction entre les crèches privées lucratives, publiques ou associatives mais seulement en fonction du type de cuisine (élaboration des repas sur place ou simple réchauffage). Les premiers font l'objet d'un suivi particulier en raison des risques plus élevés liés à la préparation des repas sur place. Les rapporteurs notent que ces contrôles, qui portent aussi bien sur les salariés (respect des règles d'hygiène) que sur les gestionnaires (conditions de fabrication, de conservation des aliments et notamment des biberons), sont réalisés suivant une grille nationale harmonisée d'utilisation obligatoire. Par ailleurs, les attendus des inspecteurs sont détaillés et rendus publics sur internet.

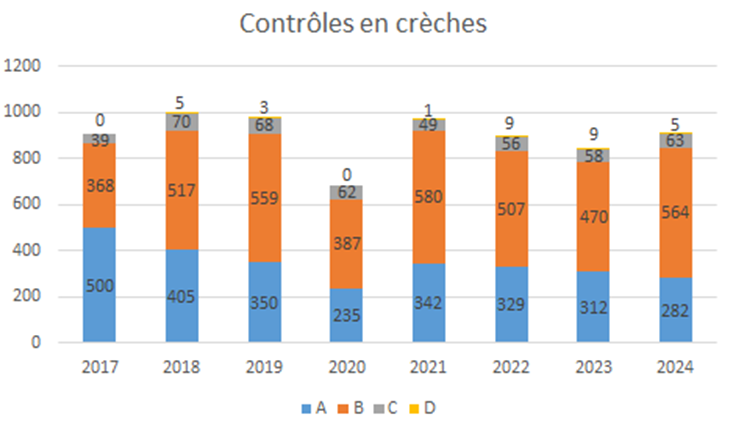

En 2023, 849 contrôles de crèche ont ainsi été diligentés par les services vétérinaires. Les résultats transmis par les services du ministère font état de 36,7 % des établissements en A, 55,4 % en B, 6,8 % en C, 1 % en D. Chacune de ces notes fait référence à un niveau de risque spécifique allant de « Très satisfaisant » à « À corriger de manière urgente ». Les établissements relevant des catégories C et D font l'objet de suites administratives, voire pénales, et d'une inspection de suivi de contrôle visant à s'assurer que les mesures adéquates ont été mises en place.

Les résultats des contrôles sanitaires ainsi menés sont disponibles sur le site Alim'Confiance comme c'est le cas pour l'ensemble des établissements contrôlés par les services vétérinaires23(*). Les rapporteurs soulignent tout l'intérêt de cette démarche au bénéfice de l'information des usagers et de l'amélioration de la qualité de l'accueil (cf. infra).

Source : Réponse de la DGAL au questionnaire transmis par les rapporteurs

La direction générale des finances publiques (DGFiP)

Comme ont pu le confirmer les services de la DGFiP, les entreprises du secteur de l'accueil du jeune enfant ne font pas l'objet d'une action spécifique de leur part et sont contrôlées au même titre que n'importe quelle entreprise. Toutefois, au regard de l'importance des financements publics dans les comptes de ces entreprises, la lutte contre la fraude fiscale doit être d'autant plus prioritaire. Sollicitée sur ces éléments par la mission, la DGFiP a indiqué aux rapporteurs que la part des sanctions dans les résultats financiers du contrôle des établissements du secteur s'établissait à 8 % sur la période 2021-2023, alors qu'elle s'élevait à 24 % pour l'ensemble des contrôles des entreprises.

Par ailleurs, 16 % des contrôles effectués sur le secteur ont abouti à des actions répressives, contre 30 % au niveau national. L'administration fiscale a également pu confirmer que sur la période 2021-2023, parmi les principaux rappels effectués lors des contrôles des entreprises du secteur aucun n'était « spécifiquement imputable à l'activité d'accueil du jeune enfant »24(*).

Le contrôle du crédit d'impôt famille (Cifam) à destination des entreprises

Le Cifam, prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI), vise à encourager les entreprises, imposées sur leur bénéfice réel, à engager des dépenses en faveur de la garde des enfants de moins de trois ans de leurs salariés pour leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Les dépenses ainsi engagées sont éligibles au crédit d'impôt au taux de 50 % dans la limite de 500 000 euros.

Les rapporteurs n'ont pas souhaité étudier dans le cadre de cette mission la pertinence de cette dépense fiscale mais se sont interrogés sur les moyens mis en oeuvre pour contrôler le recours au Cifam.

En réponse aux questions des rapporteurs, l'administration fiscale a indiqué assurer le contrôle des montants déclarés au titre du Cifam par les entreprises bénéficiaires « à travers l'analyse des dépenses éligibles ou de la nature de l'activité du déclarant à l'instar des autres crédits d'impôts accordés aux entreprises à l'occasion des contrôles sur pièces et sur place ». Ainsi, pour une dépense fiscale estimée en 2022 à 170 millions d'euros, les contrôles effectués par l'administration ont abouti à une trentaine de rectifications, chiffre stable sur les dernières années, pour un montant total de rectification estimé à un million d'euros en droit.

Toutefois, une attention particulière doit être portée sur les plateformes d'intermédiation de réservation de berceaux détenues majoritairement par les grands groupes de crèches. En effet, cette pratique peut contribuer, du fait de la rémunération de l'acte d'intermédiation, à augmenter de manière non raisonnable le prix des places des berceaux tout en faisant supporter ce surcoût par la collectivité publique via l'éligibilité de ces dépenses au Cifam25(*).

Dans le cadre des nouvelles compétences attribuées aux CAF et à la Cnaf pour contrôler l'ensemble des groupes de crèches, les rapporteurs regrettent qu'à ce jour aucune procédure normalisée de communication ne soit mise en place entre la Cnaf et les services fiscaux. Ils appellent à la mise en place de circuits d'échanges d'information formalisés entre les administrations concernées (cf. infra).

Au regard de la multiplicité des acteurs intervenant dans le contrôle des établissements, les rapporteurs estiment indispensable de renforcer la coordination des actions et la mobilisation des moyens. Les comités départementaux de service aux familles doivent dans ce cadre être renforcés au-delà des réunions annuelles prévues par la loi afin de devenir, le cas échéant dans un format restreint, une véritable instance de coordination de l'action des pouvoirs publics en matière de contrôle.

Proposition n° 1 : Promouvoir au sein des comités départementaux des services aux familles la mise en place de protocoles d'intervention coordonnée de contrôle et d'évaluation des établissements.

3. Des dispositifs de contrôle interne trop dépendants de la seule volonté et capacité des acteurs

Depuis de nombreuses années déjà, l'ensemble des acteurs de la petite enfance s'engagent dans une démarche d'amélioration de la qualité de l'accueil. Ces dernières années, concomitamment à la multiplication des scandales dans les établissements de santé, comme dans les Ehpad et les crèches, ces démarches se sont faites de plus en plus soutenues. Cette multiplication des labels et des certifications répond aussi bien au besoin d'afficher des signes de qualité adaptés aux attentes et aux inquiétudes des parents mais également à la nécessité de s'adapter à une évolution rapide des exigences réglementaires, ainsi qu'environnementales et sociétales.

La Cour des comptes précise dans son rapport d'évaluation sur la politique d'accueil du jeune enfant que les entreprises du secteur privé ont « davantage recours à la certification et à la labellisation ou à des enquêtes de satisfaction auprès des usagers, visant à promouvoir une qualité standardisée de l'accueil dans leurs établissements »26(*). Dans sa réponse au questionnaire transmis par les rapporteurs, la fédération française des entreprises de crèches (FFEC) a ainsi pu indiquer qu'il était obligatoire pour ses adhérents de disposer d'une procédure de contrôle permettant d'améliorer les pratiques professionnelles et la qualité de l'accueil.

En effet, toujours selon la Cour des comptes, les « démarches de contrôle conduites en interne sont moins formalisées dans le secteur public, qui s'appuie davantage sur le contrôle hiérarchique, la coordination territoriale et une culture de la transparence dans la remontée d'éventuels dysfonctionnements ».

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont pu constater que les procédures de contrôle interne comme le recours à la certification et l'audit étaient plus difficiles à mettre en place dans les structures associatives, les structures publiques ainsi que les plus petites entreprises, faute de moyens mais aussi de compétence dédiée. Les grands groupes de leur côté mobilisent de plus en plus de moyens pour mettre en oeuvre des processus poussés de supervision de leurs établissements. Ces éléments peuvent créer une sorte de « rupture » entre des gestionnaires pouvant afficher des certifications et des labels et les plus petites structures qui, sans que cela ne soit par principe synonyme d'une moindre qualité, ne peuvent mettre en place ces outils.

Ainsi, dès 2013, les représentants des Petits Chaperons rouges (LPCR) ont indiqué en audition que « 100 % de leurs crèches devaient démontrer 138 points de contrôles » de manière régulière allant souvent « au-delà des exigences réglementaires »27(*). L'entreprise a précisé avoir également développé un outil de supervision de ses établissements et de suivi de l'ensemble des audits des crèches du groupe.

Interrogés sur les procédures mises en place par People&Baby, notamment depuis le drame ayant entraîné la mort d'un enfant en 2022 et les scandales révélés par les récents ouvrages, les représentants du groupe ont indiqué tout mettre en oeuvre pour mettre fin au « système Durieux » du nom du fondateur et ancien président du groupe. Ainsi, le groupe a annoncé revoir l'ensemble de ses contrats auprès de ses fournisseurs et se doter de nouvelles procédures de contrôle interne avec pour objectif de disposer d'un véritable département d'audit interne au cours de l'année 2025.

Si les entreprises privées ont mis en place davantage de processus normalisés de certification et de supervision de leurs établissements, il est faux de penser que les gestionnaires publics ou associatifs ne participent pas à ce mouvement de démarche d'amélioration continue de la qualité. Figurent ainsi parmi les tout premiers processus de certification, deux référentiels Quali'Enfance (2010) puis Certi'Crèches (2011) créés en collaboration avec le groupe Afnor Certification à la demande respectivement de la Mutualité française et de la ville de Bordeaux. Ces deux référentiels étaient à l'origine spécifiquement mis en place pour les associations et les collectivités publiques.

Ces processus de certification imposent généralement la mise en place de contrôles internes qui doivent être conduits régulièrement pour conserver le label. Les entreprises sollicitées par la mission ont toutes indiqué avoir travaillé avec les autorités de contrôle, et en premier lieu les PMI et CAF, lors de l'élaboration de leurs référentiels. La certification joue ainsi un rôle structurant dans l'amélioration continue de la qualité. Elle apparaît comme complémentaire du rôle de contrôle des autorités auquel elle n'entend et ne doit pas se substituer.

La multiplication des labels et des certifications28(*) traduit donc une volonté d'afficher un niveau de qualité élevé. Toutefois, elle contribue également à rendre encore plus complexe et parfois illisible pour les parents la garantie de qualité du système au risque de provoquer « une perte de confiance généralisée qui fait douter de tout »29(*).

Ainsi les rapporteurs estiment nécessaire de prévoir l'intégration du référentiel de qualité de l'accueil des jeunes enfants réalisé sous la coordination de l'Igas dans les procédures de certification externe des établissements afin de poser l'indispensable cadre commun à l'ensemble des processus.

* 3 Réponse de l'Acepp au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 4 Réponse du cabinet Horizon crèche au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 5 Caisse nationale d'allocations familiales, extrait d'un courrier au rapporteur de la branche famille de l'Assemblée nationale, décembre 2024.

* 6 Onape, Rapport public annuel sur l'accueil des jeunes enfants, 2024.

* 7 Prestation d'accueil du jeune enfant.

* 8 Réponse de la Cnaf au questionnaire transmis par les rapporteurs. Chiffres au 31 août 2024.

* 9 Igas, Qualité de l'accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, mars 2023.

* 10 Article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

* 11 Rapport d'information de la délégation sénatoriale aux outre-mer et de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles des outre-mer, n ° 870 (2022-2023)

* 12 Article L. 2324-3 du code de la santé publique.

* 13 Décret n° 2024-1136 du 4 décembre 2024 relatif aux mesures de police et sanctions administratives applicables aux établissements ou services mentionnés aux articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.

* 14 La Mutualité française a pu recenser en 2024 certains territoires où aucune de ses structures n'avait eu de contrôle quand, sur d'autres territoires, plus de 60 % de ses établissements avaient été contrôlés.

* 15 Réponse de l'ADMR au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 16 Audition du Dr Nicole Bohic, inspectrice générale de l'action sociale.

* 17 Selon une enquête menée en 2022 par la DGCS à laquelle 56 conseils départementaux représentant 75 % des structures d'accueil sur l'ensemble du territoire, 22 % des PMI n'avaient pas d'agents dédiés à ces missions.

* 18 Igas, Qualité de l'accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, mars 2023.

* 19 Toutes actions de contrôle confondues (contrôle sur place, contrôle sur pièces, enquête ou intervention en entreprise).

* 20 Site internet ameli.fr.

* 21 Réponse de la DGCCRF au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 22 Il s'agit des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes immunodéprimées, des personnes hospitalisées ou séjournant dans des établissements médico-sociaux, des enfants et des jeunes enfants.

* 23 Le site ma-cantine.agriculture.gouv.fr publie aussi des informations sur le respect par les structures des obligations liées à la loi « EGalim » et des outils d'auto-évaluation pour les gestionnaires

* 24 Réponse de la DGFiP au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 25 Selon le cabinet Horizon crèche, pour un montant facturé par place aux entreprises réservataires entre 10 000 et 15 000 €, seuls 5 000 à 7 500 € seraient réellement directement reversés aux crèches.

* 26 Cour des comptes, Rapport d'évaluation de la politique d'accueil du jeune enfant, décembre 2024.

* 27 Le groupe LPCR a élaboré avec l'entreprise SGS certification le label « Crèch'Expert » afin de certifier l'ensemble de ses établissements.

* 28 La certification est encadrée par la loi, en particulier les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et atteste d'une qualité de service adossée à un référentiel contrôlé par un organisme tiers accrédité. Le label quant à lui est plus libre et ne répond pas à une définition juridique précise. Il valorise une prestation ou une entreprise sans forcément avoir recours à une certification par un organisme accrédité. Toutefois, certains labels sont associés à des certifications.

* 29 Réponse de Bureau Veritas Certification au questionnaire transmis par les rapporteurs.