LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1 : Mettre fin à la tendance au report significatif de crédits de paiement d'année en année, en cohérence avec le principe d'annualité budgétaire (ministère des armées et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 2 : Arrêter la sous-budgétisation chronique des surcoûts annuels liés aux opérations extérieures et aux missions intérieures des armées en ajustant le montant de la provision afférente, intégrée dans le budget annuel de la mission « Défense », et y inclure le coût des missions relevant de la sécurisation du flanc oriental de l'OTAN (ministère des armées et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 3 : Intégrer dans les documents budgétaires annuels de la mission « Défense » la mention de la trajectoire prévue (jusqu'à la fin de la période de programmation) et exécutée du report de charges pour chaque programme et en cumulé (ministère des armées et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 4 : Reprendre rapidement le contrôle de la dynamique du report de charges en actant une trajectoire de réduction menant à un taux de 10 % des crédits, hors dépenses de personnel, en 2030 (ministère des armées et ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Recommandation n° 5 : Communiquer au Parlement la trajectoire actualisée des dépenses de personnel prévues pour la période de programmation (ministère des armées)

Recommandation n° 6 : Afin de restaurer la qualité de l'information du Parlement sur la disponibilité effective des matériels militaires et sur le niveau d'activité des forces armées pour en tirer les conséquences nécessaires, rétablir, si besoin en y associant des précautions de confidentialité, la publication des indicateurs afférents (ministère des armées)

Recommandation n° 7 : Envisager, pour certains besoins, un rééquilibrage partiel de la culture d'acquisition des armées au profit de matériels moins onéreux mais plus nombreux, dans le cadre d'une stratégie de juste suffisance des capacités des équipements (ministère des armées)

Recommandation n° 8 : Respecter pleinement les prérogatives législatives et budgétaires du Parlement s'agissant de la politique de défense, notamment en le saisissant rapidement dans l'hypothèse d'une proposition de modification de la trajectoire budgétaire prévue dans la LPM 2024-2030 (Gouvernement)

Recommandation n° 9 : Privilégier en 2025 un assouplissement de la régulation budgétaire s'appliquant à la mission « Défense » et assurer en fin d'année la couverture de l'essentiel des surcoûts par l'ouverture de crédits en loi de finances de fin de gestion, sauf à ce que le Gouvernement justifie de la nécessité d'ouvrir dès cette année des crédits supplémentaires (Gouvernement)

Recommandation n° 10 : En présence d'un montant d'autorisations d'engagement disponible très élevé, y compris au titre de reports, adopter en 2025 un niveau d'engagement cohérent avec le montant des crédits de paiement envisagés pour les prochaines années, afin d'éviter les risques de soutenabilité (Gouvernement)

Recommandation n° 11 : Afin de permettre la montée en charge de la BITD française, lever une partie des contraintes s'appliquant à la construction et à l'extension des infrastructures industrielles, par des dispositions ad hoc à ce secteur (Gouvernement)

I. LA LPM 2024-2030 : DES ARMÉES MODERNISÉES MAIS DONT LE FORMAT DEMEURE ENCORE LIMITÉ

A. LA BAISSE CONSTANTE DE L'EFFORT DE DÉFENSE DANS LES DERNIÈRES DÉCENNIES A CONDUIT À UN FORT RÉTRÉCISSEMENT DU FORMAT DES ARMÉES EN FRANCE

1. Comme au niveau mondial, un effort de défense qui a connu une contraction continue à compter de la seconde partie du XXe siècle

a) Une réduction de l'effort de défense qui se manifeste par la réduction significative de la part des dépenses militaires dans la richesse nationale...

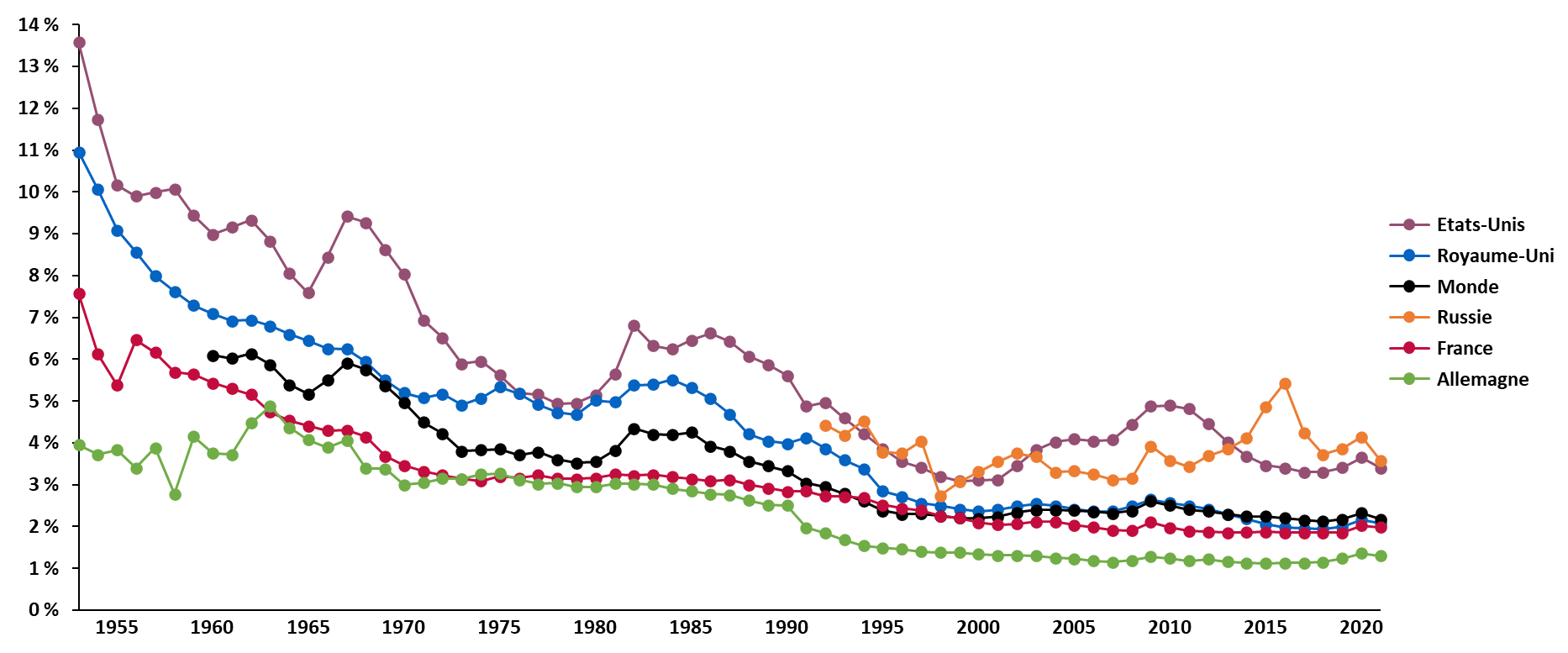

Depuis les années 1950, la part des dépenses militaires dans la richesse nationale a connu une contraction progressive au niveau mondial, jusqu'en 2021, date à laquelle la dynamique s'inverse2(*). Cette dynamique, relativement linéaire, caractérise non seulement la période dite des « dividendes de la paix » (depuis la fin de la guerre froide), mais également la période antérieure, depuis les années ayant fait suite à la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute de l'URSS3(*).

Part des dépenses militaires dans le PIB au niveau mondial entre 1953 et 2021

(en proportion du PIB)

Source : commission des finances, d'après les chiffres de la Banque mondiale et du SIPRI4(*).

Alors que le niveau des dépenses militaires représentait 6,1 % du PIB mondial en 1960, il s'établissait à 3,0 % en 1991 et à 2,18 % en 2021. Cette tendance se retrouve pour de nombreux pays5(*), y compris aux Etats-Unis (13,6 % en 1953, 4,9 % en 1991 et 3,4 % en 2021), en dépit de soubresauts plus significatifs, du fait de l'implication du pays dans plusieurs conflits d'envergure sur la période6(*).

Il en va de même en Europe, notamment pour le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Alors que l'effort de défense était, en 1953, de 11,0 % du PIB au Royaume-Uni, de 3,9 % en Allemagne et de 7,6 % en France, il s'établissait respectivement à 2,07 %, 1,3 % et 1,98 % en 20217(*).

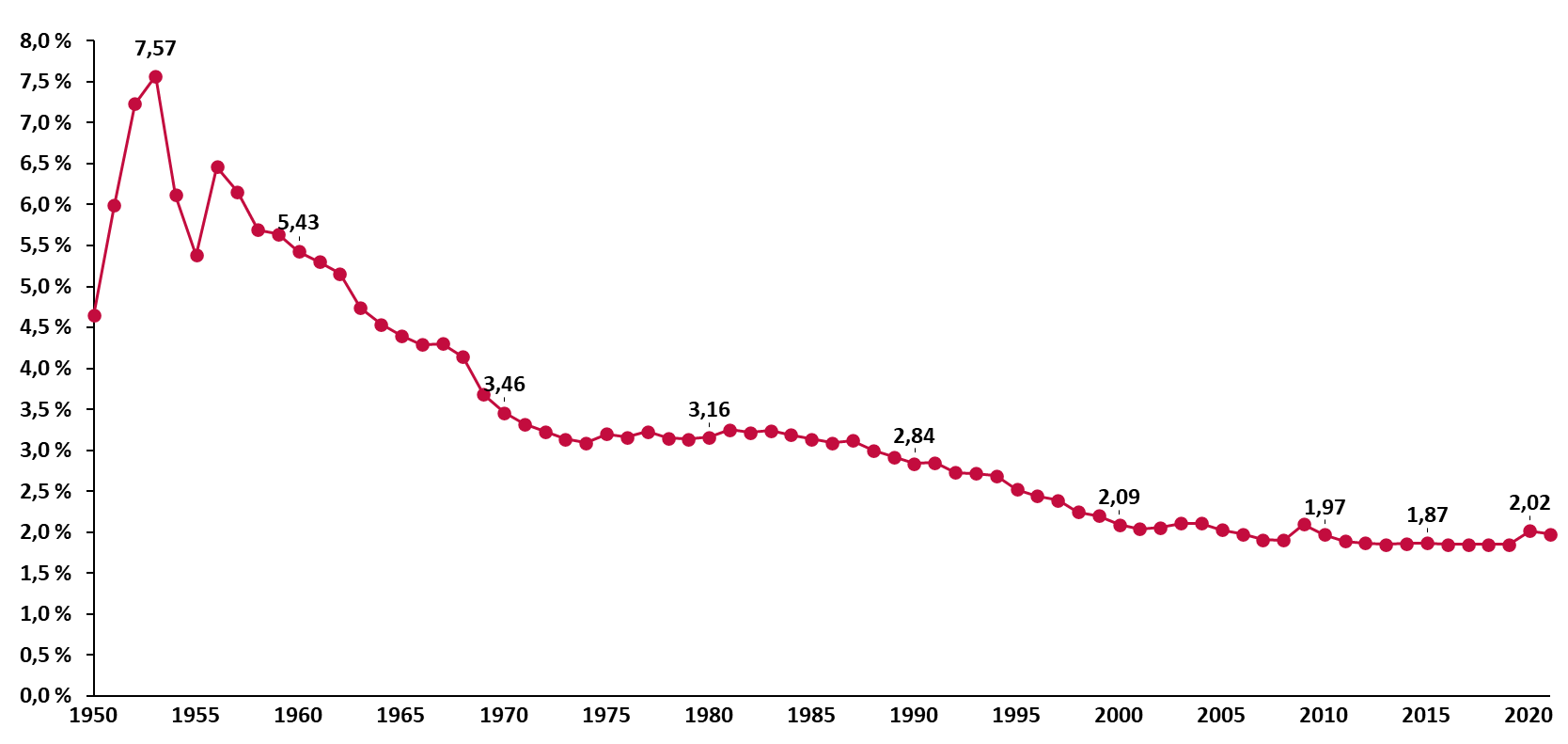

Les dépenses militaires françaises ont ainsi été réduites de trois quarts entre 1953 et 2013 en proportion du PIB, passant de 7,6 % en 1953 à 1,85 %, avant de fluctuer entre ce taux et 2 %8(*), un niveau assez faible en comparaison internationale, a fortiori au regard du niveau d'ambition des armées françaises9(*).

Part des dépenses militaires en proportion du PIB en France entre 1950 et 2021

(en proportion du PIB)

Source : commission des finances, d'après les chiffres de la Banque mondiale et du SIPRI.

C'est dans ce contexte de baisse tendancielle de l'effort de défense qu'a été fixé par les États-membres de l'OTAN10(*) l'objectif d'un niveau minimal de dépenses militaires représentant 2 % du PIB.

L'objectif de dépenses militaires en points de PIB : un critère imparfait mais utile

L'analyse de l'effort de défense à la lumière du poids des dépenses militaires en proportion du PIB a été popularisé par son adoption comme objectif des membres de l'OTAN, à hauteur de 2 %. Cette cible fut fixée en 2014 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance afin de s'assurer que la disponibilité opérationnelle reste effectivement assurée à l'échelle collective ; elle avait d'ailleurs été établie dès 2006, à l'échelle des ministres de la défense.

Mesurer l'effort de guerre en proportion de la richesse nationale n'est certes pas sans connaître des écueils. Premièrement, la mesure peut masquer des écarts potentiellement considérables de capacités militaires : un pays pauvre peut dépenser davantage en proportion de son PIB que les Etats-Unis, tout en disposant d'une armée nettement moins puissante. Deuxièmement, une variation temporaire du PIB peut conduire à modifier nettement le taux d'effort obtenu, en l'absence de modification de la politique budgétaire de défense ; c'est ainsi que le taux d'effort de la France a légèrement dépassé 2 % en 2020, dans un contexte de contraction du PIB à l'occasion de l'épidémie de COVID-19. Troisièmement, les calculs n'étant pas réalisés en parité de pouvoir d'achat (PPA), elle conduit à ignorer le fait, qu'un même dollar dépensé en Chine permet d'acquérir plus de capacités qu'aux Etats-Unis : le taux d'effort des pays riches est ainsi surestimé par rapport aux autres pays. Quatrièmement, elle n'éclaire pas la décomposition de l'effort de défense, notamment en ce qui concerne l'investissement : ainsi, dans les années 2000, l'effort américain a majoritairement servi à financer des engagements opérationnels, en Afghanistan et en Irak.

Néanmoins, l'outil de l'effort de défense mesuré en proportion du PIB présente l'avantage de mettre en perspective l'effort produit par rapport aux capacités rendues disponibles par la richesse nationale. Combiné à l'analyse d'autres données, il apparaît ainsi comme le critère le plus pertinent pour mesurer le caractère volontariste ou non des dépenses de défense.

D'un point de vue technique, la définition des dépenses de défense par l'OTAN et par le SIPRI11(*) prend en compte les pensions et cotisations de retraite versées dans le domaine de la défense. Elle recouvre également, de façon limitée, certaines dépenses de forces non-rattachées au ministère des armées, par exemple celles de la police ou de la gendarmerie, pour celles qui ont un lien fort et direct avec la défense nationale. Les différences, entre organismes statistiques (par exemple entre l'OTAN et Eurostat), de périmètre dans la définition des dépenses de défense, ainsi que dans la prise en compte de prix constants ou courants, peuvent expliquer de légères variations dans les résultats.

Source : commission des finances

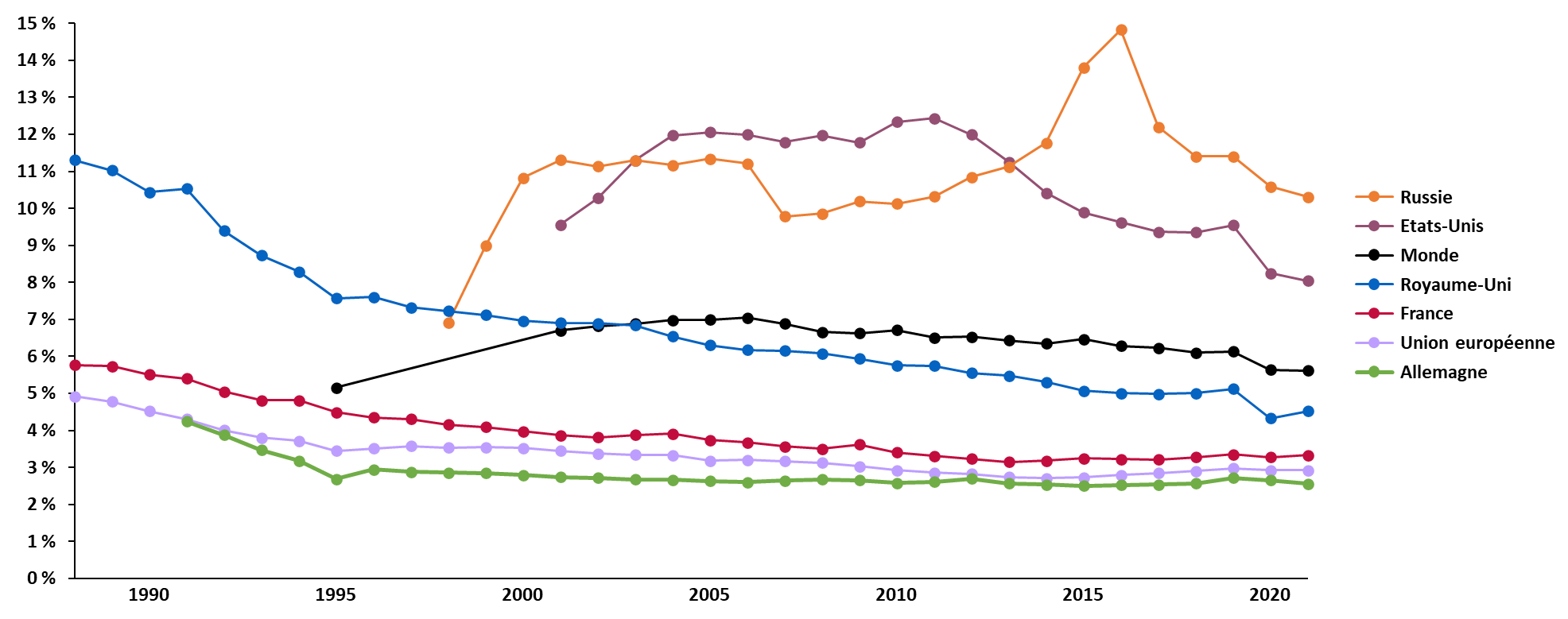

b) ... et par la baisse de la part des dépenses militaires dans les dépenses publiques

Si les données disponibles ne permettent pas de remonter loin dans le temps, il est possible d'observer que s'agissant des pays généralement qualifiés d' « occidentaux », la part des dépenses militaires dans l'ensemble des dépenses publiques depuis les années 1990 ou 2000 se réduit. À l'inverse, les dynamiques sont variables pour d'autres pays, comme la Russie.

Part des dépenses militaires dans

l'ensemble des dépenses publiques

au niveau mondial entre 1988 et

2021

(en proportion de l'ensemble des dépenses publiques)

Source : commission des finances, d'après les chiffres de la Banque mondiale et du SIPRI.

Alors qu'en 1991, les dépenses de défense représentaient 10,5 % de l'ensemble des dépenses publiques au Royaume-Uni et 4,2 % en Allemagne, ce taux s'établissait respectivement à 4,5 % et 2,6 % en 2021. À l'échelle de l'Union européenne, il se contractait de 4,3 % à 2,9 % sur la même période.

En France, il est passé d'environ 5,4 % à 3,3 %. Cette proportion demeurait en 2021 légèrement supérieure à celle observable dans l'Union européenne (2,9 %) et en Allemagne (2,6 %), mais nettement inférieure à celle constatée au Royaume-Uni (4,5 %), en Chine (4,9 %), aux Etats-Unis (8,0 %), en Russie (10,3 %), de même qu'à la moyenne mondiale (5,6 %).

Il apparaît ainsi que le niveau d'effort de la France en faveur de la défense au sein de l'ensemble des dépenses publiques est relativement modeste en comparaison internationale, tandis qu'il était par ailleurs en réduction jusqu'en 202112(*). Alors que la part des dépenses de défense dans le PIB a baissé de - 37 % de 1980 à 2021, celle des autres dépenses a dans le même temps augmenté de + 28 %.

De façon cohérente, les dépenses militaires n'ont pas contribué dans les dernières décennies à aggraver le déficit public de la France et l'endettement associé. Alors qu'historiquement, ce sont généralement les dépenses de défense, associées à des efforts de guerre (ou de leur préparation) qui ont conduit à d'importants pics d'endettement, que ce soit en France ou à l'étranger13(*), le niveau très élevé d'endettement constaté ces dernières années en France constitue une forme d'anomalie historique en ce qu'il ne s'explique pas par un conflit récent ou la préparation d'un conflit probable.

Mise en regard de l'évolution des niveaux de dépenses de défense et de la dette publique en proportion du PIB, entre 1978 et 2022

(en proportion du PIB, graphique à deux échelles)

Source : commission des finances, d'après les données de l'INSEE et du SIPRI.

Entre 1980 et 2022, la proportion des dépenses de défense dans le PIB s'est réduite d'1,2 point ; dans le même temps celle de la dette publique a progressé de 90,3 points.

2. L'augmentation en volume des dépenses de défense a été très nettement insuffisante pour compenser la hausse continue du coût des matériels militaires

a) Une tendance modestement à la hausse des dépenses de défense, en volume, depuis les années 1950

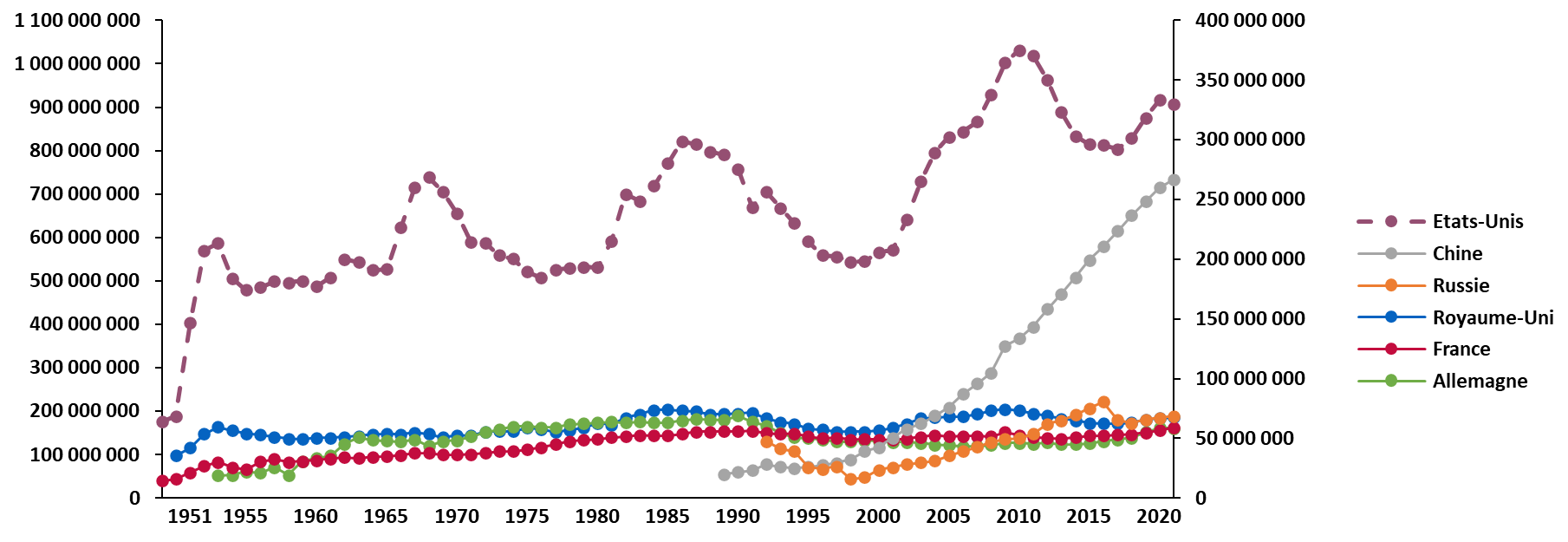

Si les dépenses mondiales de défense ont connu un recul en proportion du PIB à compter de la seconde partie du XXe siècle, dans le contexte de la nette hausse de ce dernier, elles ont augmenté entre les années 1950 et le milieu des années 1980 en volume, à savoir à valeur de monnaie constante14(*), notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Toutefois, entre 1985 et 2021, le volume des dépenses militaires a progressé beaucoup plus lentement.

Dépenses militaires en volume de 1949 à 2021 dans le monde

(en dollars américains de 2023)

Note : l'échelle de gauche s'applique aux Etats-Unis, l'échelle de droite aux autres pays.

Source : commission des finances d'après les données du SIPRI.

Dans les trois pays précités, ce volume est resté quasiment constant. En dollars américains de 2023, le montant des dépenses de défense de la France est ainsi passé de 53,9 milliards de dollars, en 1986, à 59,0 milliards de dollars, en 2021, soit une hausse de 9,8 % en 35 ans. S'agissant des Etats-Unis, la hausse est limitée à 10,3 % sur la même période, même si les variations ont été très fortes entre les deux dates, en raison notamment de la chronologie des interventions à l'étranger.

S'agissant de la Chine, une tendance régulière à la hausse peut en revanche être constatée à compter des années 2000, de même qu'en Russie, en dépit d'une pause en 2017. La hausse des dépenses y a par ailleurs fortement progressé à compter de 2022, dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine15(*).

b) ... tandis que plusieurs facteurs ont nettement augmenté les coûts supportés par les armées

Si la progression des dépenses militaires a été très faible dans les dernières décennies, les coûts assumés par les armées ont très nettement augmenté. La principale raison en a été la hausse continue des coûts des matériels, qui constitue le défi structurel fondamental pour le financement des armées. En outre, l'extension de la conflictualité à de nouveaux champs et les choix stratégiques opérés en France concernant les capacités des armées ont également contribué à cette hausse des coûts.

(1) Alors que les coûts d'acquisition et d'entretien des matériels suivent une trajectoire exponentielle,...

Le coût de l'acquisition - et de l'entretien - des matériels et équipements militaires tend naturellement, comme cela est empiriquement éprouvé sur longue période, à augmenter continuellement et de manière significative, voire exponentielle dans certains domaines.

Cette tendance est liée essentiellement à l'impact budgétaire de la course technologique en matière de matériels militaires. Formalisée sous la dénomination de « loi d'Augustine », elle conduit schématiquement à ce que le coût d'acquisition des matériels augmente plus rapidement, voire beaucoup plus rapidement, que les budgets militaires. La supériorité militaire dépendant, outre les enjeux de masse de matériels et des effectifs, de la supériorité technologique, il est très difficile d'y échapper.

La loi d'Augustine

La seizième « loi d'Augustine » tient son nom de Norman Augustine (ancien directeur de Lockheed Martin et ancien sous-secrétaire à l'armée américaine dans les années 1970), qui l'a publiée dans un livre de 198416(*).

Norman Augustine résumait cette situation en 1984 dans le cas américain en déclarant que « le coût unitaire des produits aéronautiques militaires a crû à un rythme étonnant et intenable tout au long de l'histoire. Considérons l'exemple des avions tactiques. Comparant l'évolution du coût unitaire par rapport au temps, [...] nous observons que le coût d'un avion tactique a été multiplié en moyenne par quatre tous les dix ans. En extrapolant le budget de la défense selon les tendances de ce siècle, on découvre qu'en 2054 la courbe du coût d'un avion rejoindra celle du budget ».

Il ajoutait, de façon en partie humoristique, qu'ainsi, « au rythme actuel, le budget de la défense entier ne permettra d'acheter qu'un seul avion tactique [cette année-là] »17(*), en déduisant que ce seul avion de chasse devrait être partagé par l'armée de l'air et la marine trois jours et demi par semaine, sauf pour les années bissextiles, où il serait mis à la disposition des marines pour un jour supplémentaire18(*).

Source : commission des finances

Cette très forte contrainte est particulièrement aigüe pour les équipements de haute technologie, qui sont aujourd'hui très nombreux au sein des armées modernes : avions de chasse, missiles, satellites, radars, sonars, optronique, etc.

Dans une étude récente, des chercheurs du Center for Strategic and International Studies ont illustré cette dynamique s'agissant du coût des avions de chasse américains.

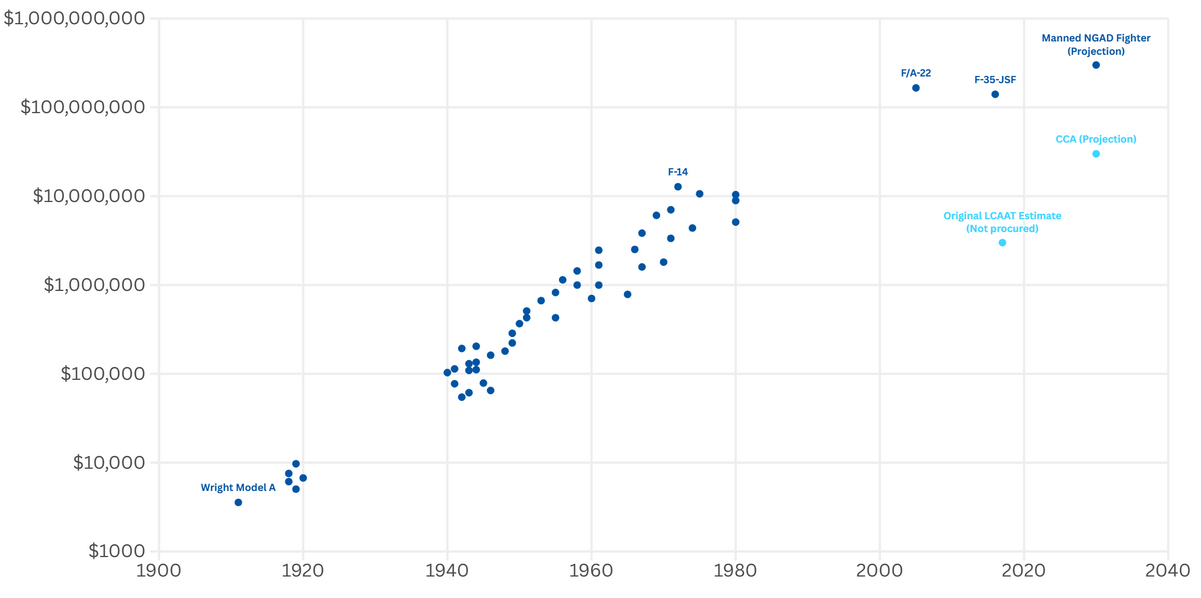

Illustration de la hausse exponentielle du coût des avions de chasse américains

(par unité produite, en dollars courants, et par date de mise en service)

Note : les points figurant en bleu clair correspondent à des projets d'avions sans pilote.

Source : Center for Strategic and International Studies, commentaire de Gregory C. Allen et Isaac Goldston.

Alors qu'un exemplaire d'avion Model A Wright représentait un montant d'environ 6 000 dollars en 1910, le coût du futur avion de nouvelle génération de supériorité aérienne américain19(*) est estimé à environ 300 millions de dollars20(*).

(2) ... les choix stratégiques et l'extension de la conflictualité à de nouveaux champs ont également contribué à augmenter les charges pour les armées

Outre l'augmentation du coût des matériels, les armées ont également eu à faire face, notamment en France, aux charges résultant des choix stratégiques et de l'extension de la conflictualité à de nouveaux domaines, comme cela est développé infra.

D'une part, à l'échelle de la France, les choix stratégiques opérés pour les armées ont consisté à disposer d'une armée aux capacités quasiment complètes (dans les trois milieux terrestre, aérien et maritime, y compris en projection, etc.) et bien placée dans la course technologique (dissuasion nucléaire, propulsion nucléaire du porte-avions et des sous-marins, satellites, etc.). Ces choix sont cohérents avec la volonté affichée que la France soit une puissance militaire de niveau mondial.

D'autre part, l'extension de la conflictualité à de nouveaux champs (terrorisme, fonds marins, espace, cyber, information, spectre électromagnétique, etc.) génère des charges additionnelles pour les armées, tant en matériels qu'en effectifs.

3. Une modernisation qui ne peut compenser la réduction massive du format des armées françaises

La réduction de l'effort de défense sur longue période associée à une très forte augmentation du coût des matériels et aux charges associées aux choix stratégiques et à l'extension de la conflictualité à de nouveaux domaines a conduit à un effet ciseaux sur le format des armées, orientés nettement à la baisse.

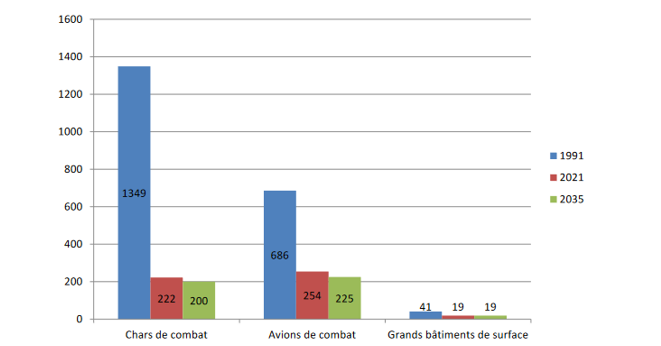

Cet effet a été particulièrement marqué en France et s'est traduit par un très fort rétrécissement de la masse des matériels disponibles. À titre d'illustration, entre 1991 et 2021, le nombre de chars de combat est passé de 1 349 à 222, celui des avions de chasse de 686 à 254 et celui des grands bâtiments de surface de la marine nationale de 41 à 19.

Évolution de la « masse » des matériels dans les armées françaises

(en nombre de matériels)

Source : commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat21(*)

Or, si la réduction de la masse des capacités est en partie compensée par les facultés supérieures offertes par les matériels modernes, il ne s'agit pas d'une solution miracle, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le faible nombre de matériels, même potentiellement très performants et polyvalents, confère un caractère beaucoup plus crucial que par le passé à la disponibilité effective de chacun des équipements, tant d'un point de vue opérationnel que pour l'entraînement des forces. Or les taux de disponibilité observés n'ont pas toujours été au rendez-vous, et ce jusqu'à aujourd'hui22(*). Ensuite, le nombre limité de matériels est de nature à exposer beaucoup plus fortement les armées au risque d'attrition en cas de conflit de haute intensité.

* 2 Voir la troisième partie du rapport.

* 3 Union des républiques socialistes soviétiques.

* 4 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), institut de référence mondiale, spécialisé dans la recherche en matière de conflits et d'armement.

* 5 Il convient toutefois de noter que certains pays non-occidentaux connaissent une évolution quelque peu différente, à l'image de la Russie, dont le niveau des dépenses militaires dans le PIB ne décline pas de manière linéaire mais fluctue entre 3 % et 5 % entre le début des années 1990 et les années précédant l'invasion de l'Ukraine, en février 2022.

* 6 Guerres de Corée, du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan notamment.

* 7 Selon les données et la méthodologie du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

* 8 Voir infra.

* 9 Idem.

* 10 Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

* 11 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

* 12 Il convient néanmoins de prendre en compte le fait que le taux de dépenses publiques par rapport au PIB est quant à lui très élevé par rapport à la moyenne internationale.

* 13 En 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le niveau d'endettement de la France dépasse largement 150 %, tandis que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, il est de plus de 250 %.

* 14 Les chiffres harmonisés disponibles se basent sur la valeur du dollar américain de 2023.

* 15 Voir infra.

* 16 Augustine Laws. United Press International. May 24, 1986.

* 17 Cité in Martial Foucault, « Les budgets de défense en France. Entre déni et déclin », Focus Stratégique, n° 36, avril 2012, p. 19.

* 18 L'innovation à l'État-major des Armées, Jérôme Bordellès et Tsiporah Fried.

* 19 Manned NGAD fighter. Il devrait correspondre au futur F-47.

* 20 L'inflation cumulée entre les deux périodes réduit toutefois l'écart.

* 21 Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur : « Une LPM qui laisse de nombreux enjeux capacitaires », M. Cédric PERRIN et Mme Hélène CONWAY-MOURET, 7 juin 2023.

* 22 Voir infra.