III. « MEZZA VOCE », DES RÉSERVES S'EXPRIMENT DANS LA SPHÈRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

A. LE NOUVEAU STATUT SUSCITE DES RÉSERVES QUANT À LA PERTE D'INFLUENCE DE L'ÉTAT QUI DEMEURE POUR AUTANT LE PRINCIPAL FINANCEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

Au cours de ses travaux, le rapporteur a perçu que le nouveau statut du Cerema suscite certaines réserves au sein de l'État. À ce jour, celles-ci restent cependant exprimées « à bas bruit » et une remise en cause de la réforme n'est pas à l'ordre du jour.

Alors que l'État demeure très largement le principal financeur du budget du Cerema, via la subvention annuelle qu'il lui verse, la perte d'influence de ses représentants dans les instances de gouvernance du Cerema au bénéfice des collectivités est parfois source d'interrogations. Dans la sphère des services de l'État, certains considèrent même que le caractère majoritaire des collectivités dans les instances de gouvernance est contestable, ces dernières étant elles-mêmes clientes de l'établissement. Elles se retrouvent de ce fait notamment amenées à adopter les grilles des tarifs commerciaux qui leur seront appliquées par l'opérateur.

Par ailleurs, dans les cercles de l'État, certains appuient leurs réserves sur le montant « limité » de ressources propres supplémentaires que l'établissement peut raisonnablement attendre de son virage vers les collectivités, rapporté au budget total du Cerema.

B. DES ADMINISTRATIONS REGRETTENT LA RÉORIENTATION DES ACTIVITÉS DU CEREMA EN DIRECTION DES COLLECTIVITÉS AU DÉTRIMENT DES PRESTATIONS QUI LEUR ÉTAIENT AUPARAVANT DÉLIVRÉES

Après l'amorce du virage du Cerema vers les collectivités et plus encore depuis son changement de statut, les enjeux de l'équilibre à trouver entre prestations délivrées aux services de l'État d'un côté et aux collectivités de l'autre se sont exacerbés. Ces enjeux s'inscrivent dans un contexte où l'établissement, partenaire historique des services de l'État qui disposaient encore jusqu'en 2018 de droits de tirage sur son budget, reste essentiellement financé par le budget de l'État. En effet, certes en diminution depuis la création du Cerema, la subvention pour charges de service public qui lui est allouée chaque année représente encore près de 190 millions d'euros, soit 70 % du total des recettes annuelles de l'établissement.

Plusieurs des administrations de l'État partenaires du Cerema s'émeuvent de l'érosion progressive du volume d'activité qui leur est consacré, notamment pour permettre à l'établissement de se tourner davantage vers les collectivités.

La délégation à la sécurité routière (DSR) a signalé au rapporteur que « le nombre et le poids des activités réalisées par le Cerema en sécurité routière n'a cessé de diminuer depuis sa création »38(*). Le montant du budget du Cerema consacré aux activités de sécurité routière aurait ainsi été réduit de 40 % en sept ans, passant de 15,5 millions d'euros en 2017, correspondant au droit de tirage de 7,5 % dont disposait alors la DSR sur le montant annuel de la subvention de l'opérateur, à 9,5 millions d'euros en 2024.

La DSR insiste également sur les conséquences des baisses d'effectifs qui ont affectées les agents du Cerema qui se consacrent tout particulièrement aux enjeux de sécurité routière. En raison de ces contraintes en moyens humains, « les activités programmées ont parfois pris du retard dans leur calendrier de réalisation, faute d'agents disponibles ou identifiés pour les conduire ou déjà fortement sollicités par d'autres demandeurs tels que les collectivités locales ».

La DSR souligne que la réduction du volume d'activité réalisé pour son compte par le Cerema s'explique en partie par la bascule progressive de l'établissement vers les collectivités : « la réorientation des priorités du Cerema en direction des collectivités locales, puis la mise en adéquation de cette réorientation avec les textes fondateurs du Cerema, par le biais de l'article 159 de la loi « 3DS », autorisant l'établissement à travailler en quasi-régie pour le compte des collectivités locales, a mécaniquement eu une incidence sur l'activité réalisée pour le compte de la DSR, les capacités de l'établissement n'étant pas extensibles. Les besoins de la DSR, non-inscrits dans le socle régalien, sont donc conditionnés chaque année, à l'accord du Cerema qui les envisage au regard des orientations et priorités qu'il souhaite donner à ses activités ».

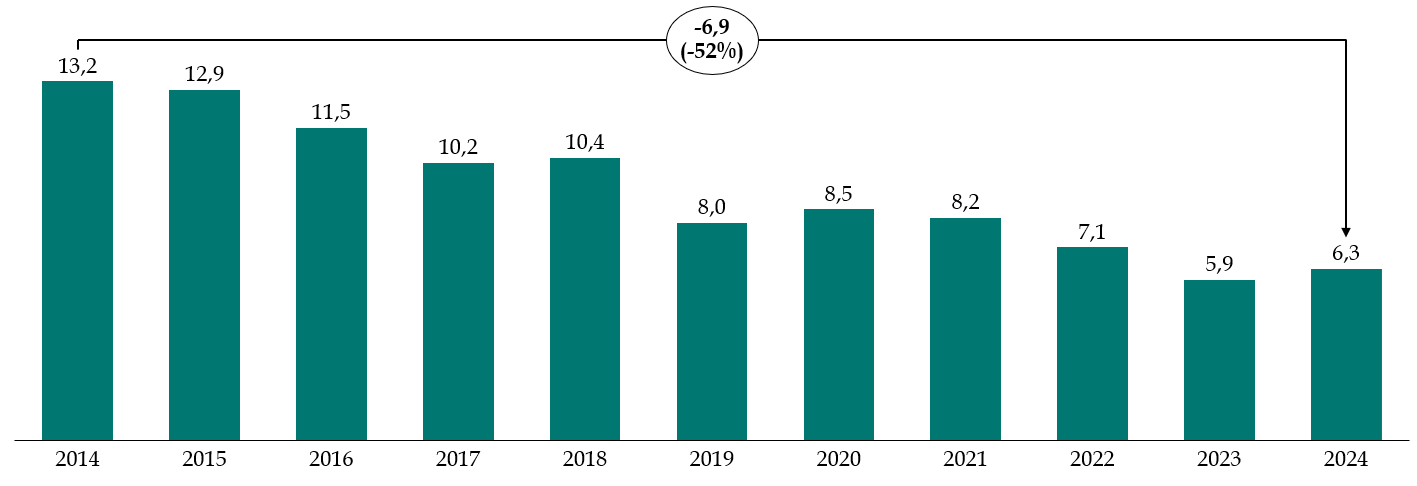

Depuis la création du Cerema, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) a quant à elle constaté une baisse de près de 7 millions d'euros du montant que l'opérateur consacre chaque année sur son propre budget aux prestations réalisées pour celle-ci.

Évolution de la part du budget du Cerema

consacré chaque année

à des activités

réalisées à la demande de la DGPR

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur

La DGPR considère que ce phénomène résulte principalement de la réorientation stratégique du Cerema vers les collectivités ainsi que vers de nouvelles thématiques situées hors du champ d'intervention de la direction. En effet, pour la DGPR, la raison principale de cette diminution « n'est pas la contrainte budgétaire que subit l'établissement mais le choix de redéployer ses actions soit thématiquement soit vis-à-vis de nouveaux partenaires dans un contexte de moyens humains limités voire en diminution »39(*).

La DGITM a quant à elle signalé au rapporteur qu'elle avait constaté que le Cerema pouvait être amené à traiter avec moins de diligence qu'auparavant certaines des activités récurrentes historiques qu'il lui délivre, notamment s'agissant de l'évaluation annuelle de l'état des chaussées.

S'il est encore trop tôt pour faire le bilan du nouveau statut du Cerema, le rapporteur estime nécessaire d'engager une évaluation approfondie du modèle de quasi-régie conjointe à l'horizon 2027, après quatre années de mise en oeuvre.

Recommandation n° 3 : prévoir une évaluation du nouveau statut de quasi-régie conjointe du Cerema à l'horizon 2027.

* 38 Réponses de la délégation à la sécurité routière (DSR) au questionnaire du rapporteur.

* 39 Réponses de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) au questionnaire du rapporteur.