II. UN MODÈLE FINANCIER EN PÉRIL

A. UNE SITUATION FINANCIÈRE PROFONDÉMENT DÉGRADÉE

1. Un déficit structurel préoccupant qui se creuse dangereusement

La lecture de l'équilibre budgétaire du Cerema a été compliquée ces dernières années par les flux financiers, décalés dans le temps, en recettes comme en dépenses, résultants de la participation de l'établissement à certains grands programmes nationaux. En effet, dans ce cadre de ces programmes d'intervention, le Cerema est amené à instruire des dossiers pour distribuer des fonds publics.

En pratique, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces programmes le Cerema se voit dans un premier temps allouer une dotation de l'État qui vient gonfler ses recettes budgétaires l'année considérée. Il est à noter que les montants ainsi perçus constituent pour l'opérateur une trésorerie dite « fléchée », qui certes augmente temporairement son niveau de trésorerie globale, mais sur laquelle il ne dispose d'aucune marge de manoeuvre quant à son utilisation finale. À moyen terme, c'est donc une trésorerie dont l'établissement ne « dispose » pas.

Car en effet, le Cerema a ensuite pour charge, dans un second temps, de distribuer ces sommes aux bénéficiaires après instruction de leurs dossiers, procédure qui se traduit alors par des dépenses budgétaires pour l'établissement.

Le décalage temporel entre la perception des enveloppes et leur redistribution rend l'analyse des équilibre budgétaires de l'établissement difficilement lisible. Des soldes budgétaires excédentaires peuvent ainsi être constatés les années au cours desquelles l'opérateur perçoit des montants importants de recettes fléchées et, inversement, des soldes budgétaires déficitaires peuvent être observés au moment où ces sommes sont redistribuées à leurs bénéficiaires finaux.

Cette situation est nouvelle pour le Cerema. Elle s'observe depuis la mise en oeuvre du plan de relance dans le cadre duquel l'établissement a été amené à piloter plusieurs programmes d'intervention de cette nature. Il s'agit du programme « ponts », qui a été prolongé après sa première phase de diagnostics des ponts des collectivités, du programme France vue sur mer et du plan tourisme.

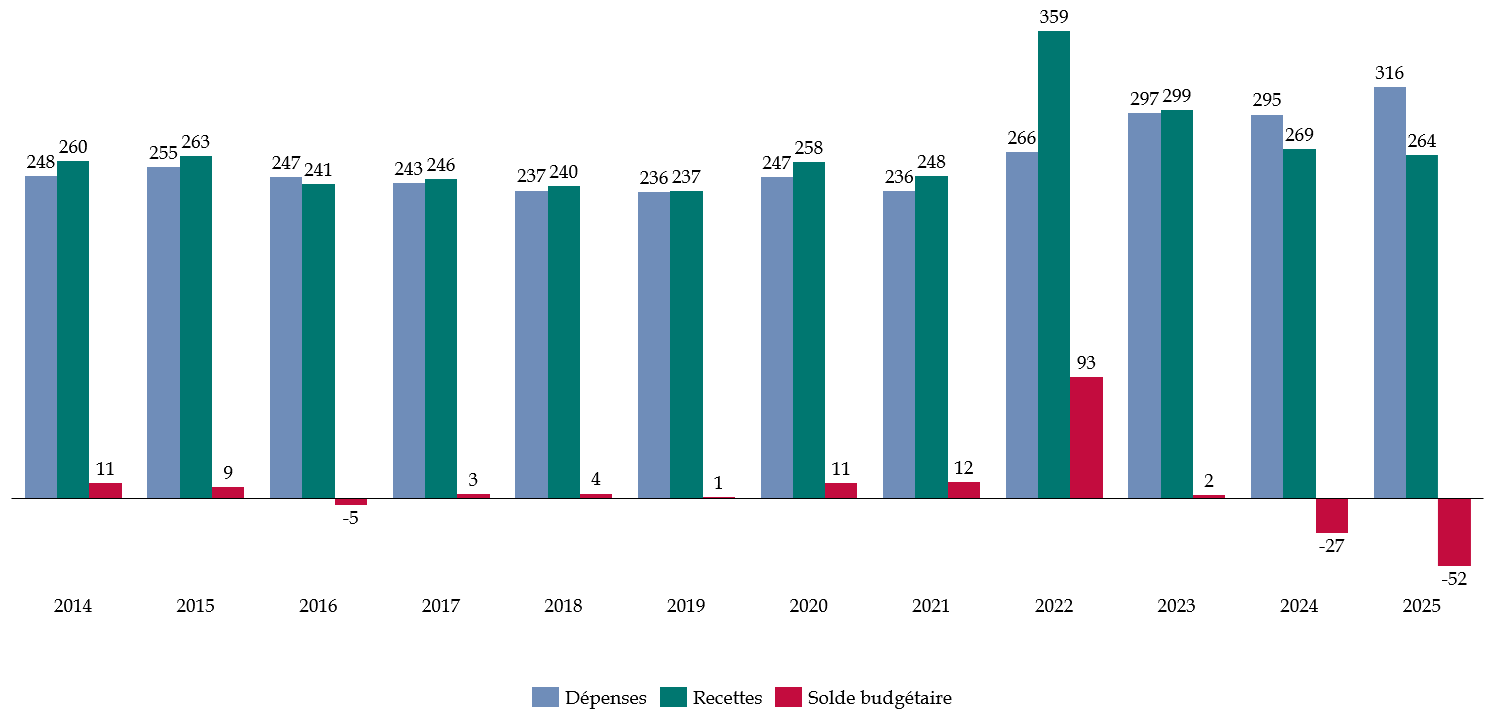

Dépenses, recettes et solde budgétaire du Cerema (2014-202549(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Ces phénomènes expliquent les fluctuations très significatives du déficit budgétaire annuel du Cerema entre 2022 et 2025. L'excédent de 93 millions d'euros constaté en 2022 provient ainsi de la perception de recettes fléchées pour un montant quasi équivalent. Inversement, une part des déficits observé en 2024 ou prévu dans le cadre du budget initial pour 202550(*), s'explique par les dépenses liées à la redistribution des recettes fléchées perçues au cours des années antérieures.

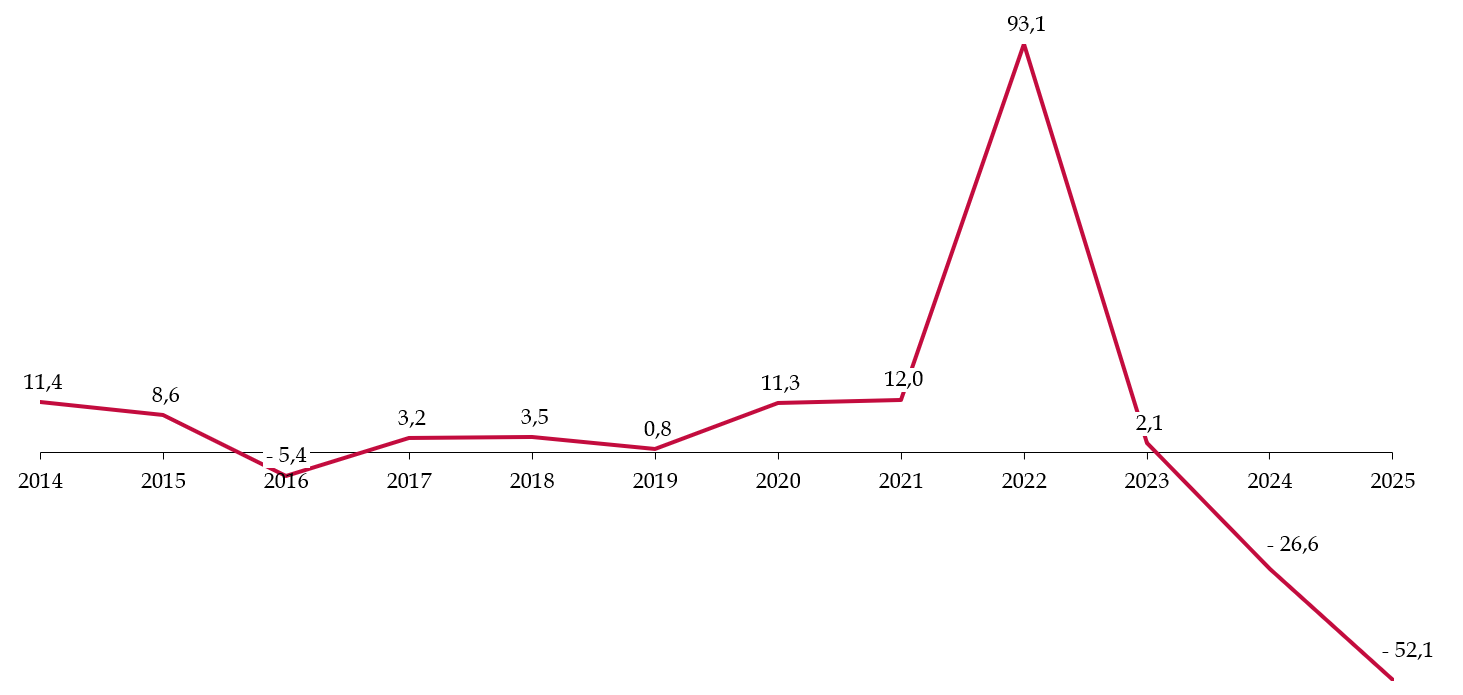

Évolution du solde budgétaire du Cerema (2014-202551(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

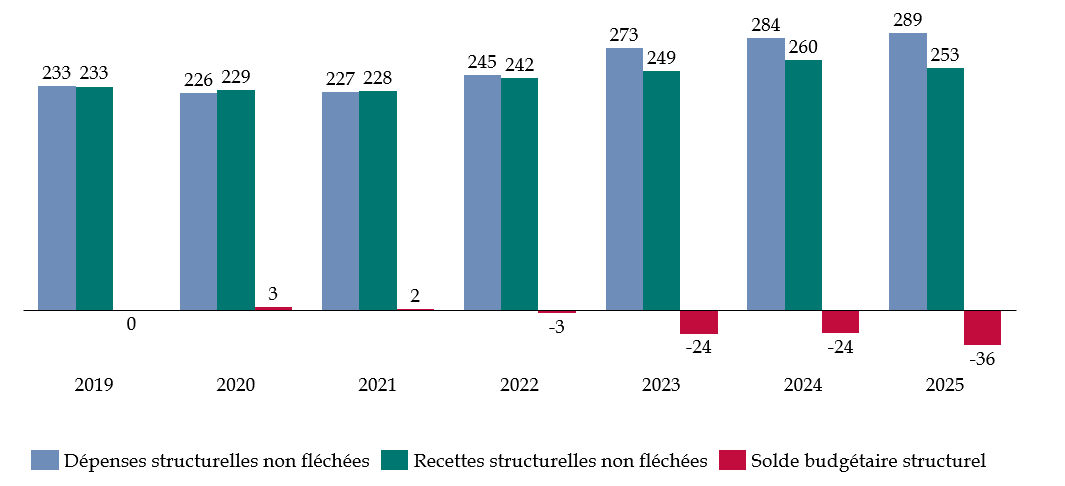

Afin de mesurer le solde budgétaire structurel de l'établissement, il convient ainsi de retraiter les opérations en recettes comme en dépenses qui relèvent de dispositifs fléchés. Or, cet exercice révèle que le solde budgétaire structurel du Cerema s'est nettement dégradé depuis 2022.

En effet, en ne retenant que les recettes (la SCSP, les ressources propres non fléchées et les versements des administrations centrales dans le cadre de leurs conventions avec le Cerema) et les dépenses (les charges de personnel ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'investissement non fléchées) que l'on peut considérer comme structurelles, on observe que depuis l'année 2023, exercice marqué notamment par le phénomène d'inflation et des mesures salariales prises en faveur des fonctionnaires, l'établissement se trouve dans une situation budgétaire caractérisée par un déficit structurel substantiel, équivalant potentiellement à une vingtaine de millions d'euros par an. Au regard des données du budget initial de l'année, le déficit prévisionnel pour 2025 était même plus élevé mais le plan de retour à l'équilibre (voir infra) mis en oeuvre en cours de gestion par le Cerema devrait permettre de le maîtriser.

D'après les éléments qui ont été communiqués au rapporteur par le Cerema comme par ses tutelles, il semble qu'en pérennisant les mesures de maîtrise de la dépense prises dans le cadre de ce plan de retour à l'équilibre, le déficit structurel de financement des missions de base de l'établissement sur son périmètre d'intervention actuel se situerait entre 15 et 20 millions d'euros par an.

Le creusement du déficit budgétaire structurel du Cerema s'explique par une progression de ses dépenses plus rapide que celles des recettes. Entre 2019 et 2025, les premières progresseraient de près de 25 % quand les secondes n'augmenteraient que d'environ 8 %. Depuis 2022, les recettes structurelles n'augmenteraient que d'environ 4 % contre une hausse de près de 18 % des dépenses.

Dépenses, recettes et solde

budgétaire structurels non fléchés

du Cerema

(2019-202552(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

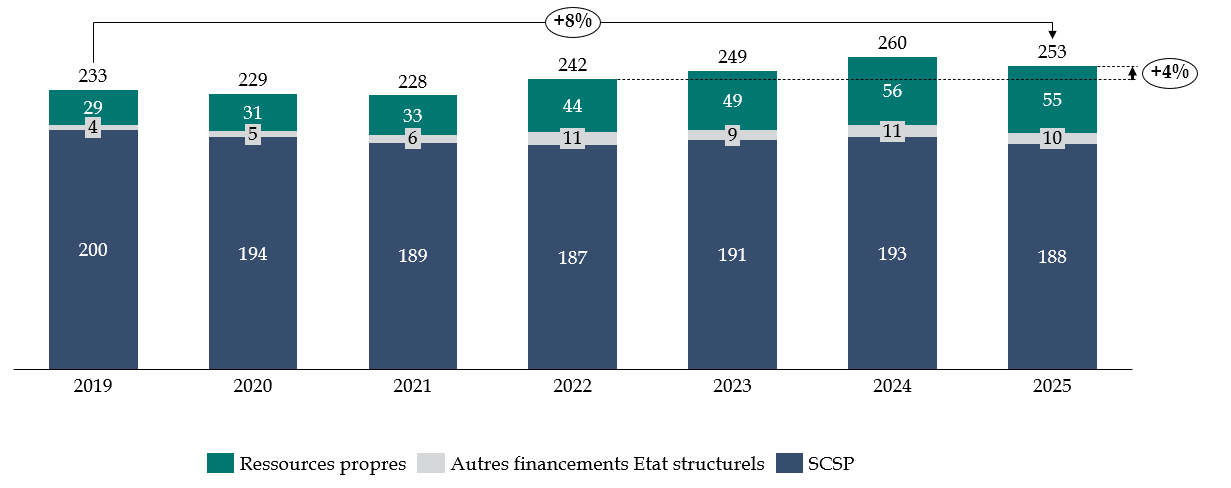

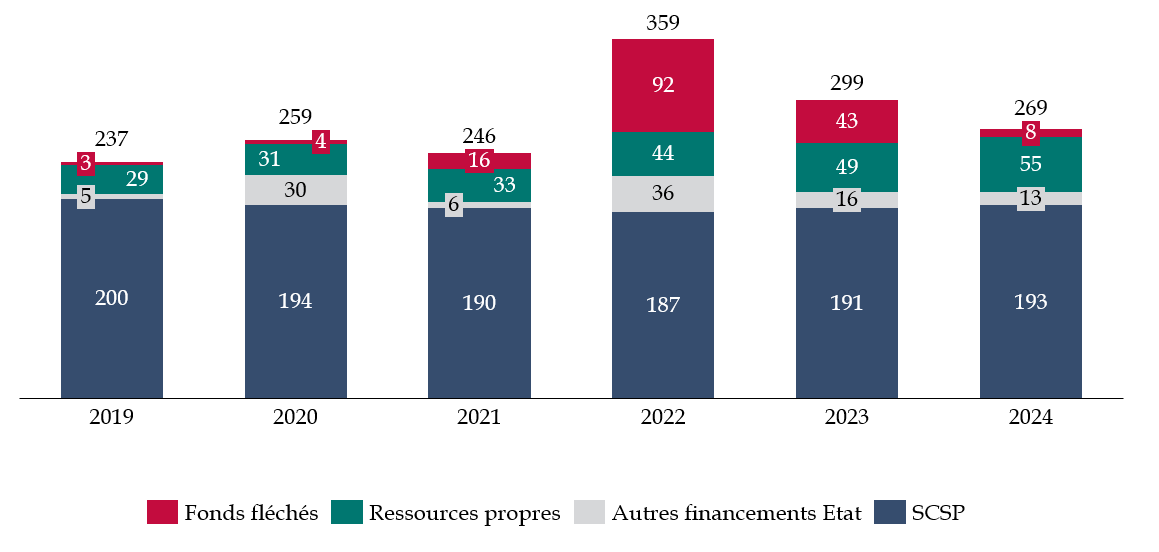

S'agissant des recettes structurelles, la baisse substantielle de la SCSP de l'opérateur a été compensée par l'accroissement de ses ressources propres ainsi que par les co-financements versés par les administrations centrales dans le cadre des conventions qu'elles ont conclues avec le Cerema.

Recettes structurelles non fléchées du Cerema (2019-202553(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

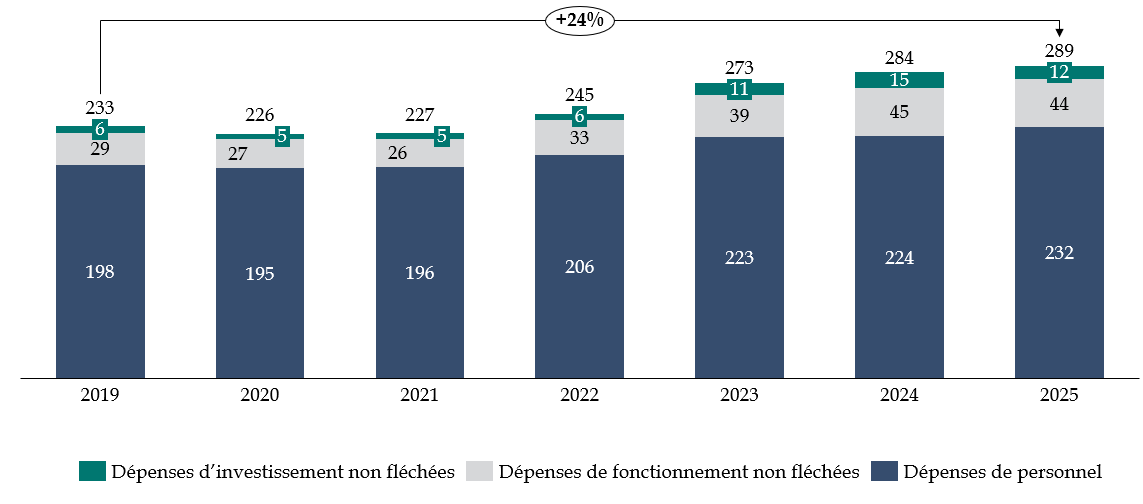

L'accroissement des dépenses structurelles de l'établissement s'explique principalement par l'augmentation de ses charges de personnel. En effet, celles-ci ont progressé de 34 millions d'euros depuis 2019 et de 26 millions d'euros (+ 13 %) entre 2022 et 2025. L'augmentation des dépenses structurelles a aussi pour origine, depuis 2021, la progression très dynamique des dépenses de fonctionnement non fléchées de l'opérateur. Sur cette période, ces dernières se sont en effet accrues de près de 20 millions d'euros (+ 70 %). Enfin, dans une moindre mesure, l'augmentation des dépenses d'investissement, très insuffisantes jusqu'en 2022 (voir infra), a aussi contribué à l'augmentation des dépenses structurelles du Cerema sur la période récente.

Dépenses structurelles non fléchées du Cerema (2019-202554(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

2. « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » : jusqu'à quel point le Cerema pourra-t-il compenser la baisse de sa dotation de l'État par l'augmentation de ses ressources propres ?

Depuis la création du Cerema, ses tutelles l'on fortement incité à développer ses ressources propres, c'est-à-dire essentiellement ses recettes commerciales, pour compenser la réduction continue de la subvention pour charges de service public (SCSP) que lui verse l'État et, plus récemment, pour absorber la hausse de ses charges de personnel, partiellement due à des décisions que l'établissement ne maîtrise pas. Le virage progressif de l'établissement vers les collectivités ainsi que le nouveau statut de quasi-régie conjointe qui en a résulté s'inscrivent dans ce mouvement.

À ce titre le CGEDD et l'IGA écrivaient dans leur rapport de 2021 que, parallèlement à la baisse continue de sa SCSP, « le principal objectif fixé à l'établissement depuis sa création vise au développement de ses ressources propres à partir de ses activités au profit des tiers, dont les collectivités territoriales ».

Recettes du Cerema (2021-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Selon la prise en compte ou non de certains financements apportés par l'État en sus de la SCSP, le montant retenu de ressources propres pour une année peut légèrement varier mais celles-ci ont globalement doublé entre 2019 et 2024 passant de 30 millions d'euros à 60 millions d'euros. Dans le même temps, la SCSP de l'établissement se repliait de 7 millions d'euros (- 3,5 %). Si l'on inclut 2025, la baisse de la SCSP atteint même 11,9 millions d'euros, soit - 6 % sur la période.

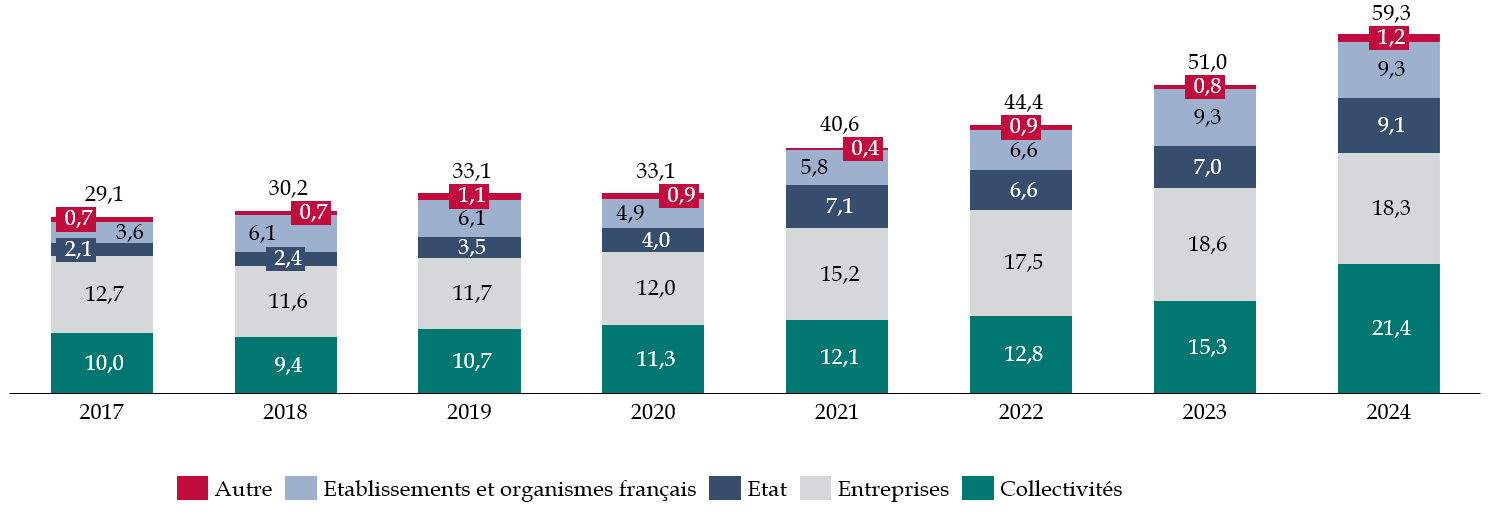

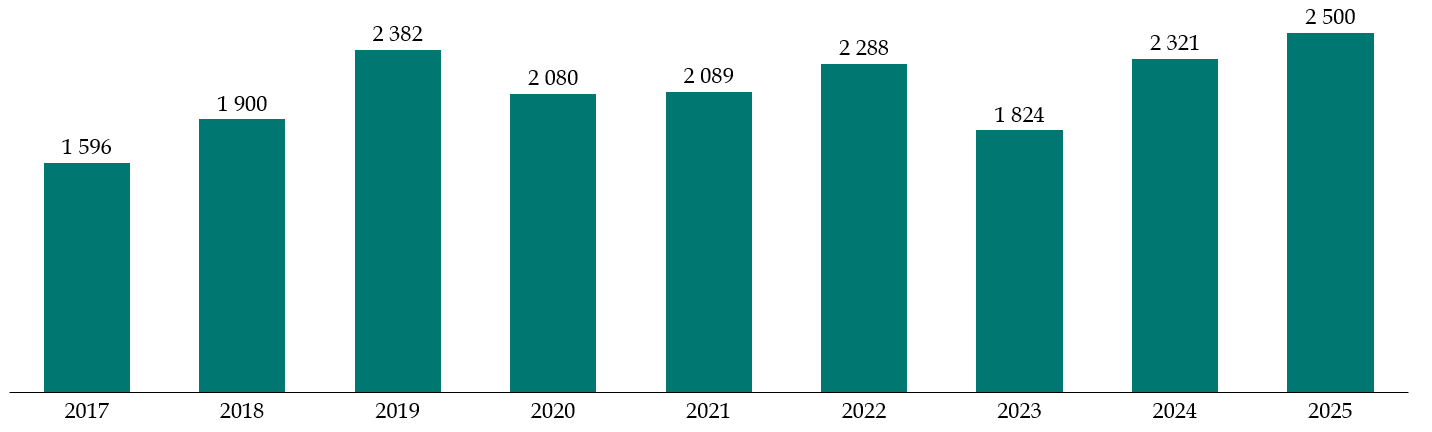

Ressources propres du Cerema (2017-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Sur la période récente, le segment le plus dynamique au sein des ressources propres du Cerema a été celui des collectivités avec un doublement des recettes depuis 2019 (+ 10,7 millions d'euros). Ce dynamisme s'explique par la réorientation de l'activité de l'établissement vers celles-ci (voir supra). Les recettes commerciales provenant des entreprises privées ont aussi soutenu la hausse des ressources propres du Cerema. Elles ont en effet augmenté de 6,6 millions d'euros (+ 56 %) depuis 2019. Les co-financements alloués par les administrations centrales ont également progressé sur la période.

Historiquement, et jusqu'au changement de statut du Cerema en 2023, le segment des entreprises était le principal pourvoyeur de ressources propres de l'établissement. S'il demeure dynamique, il a été supplanté en 2024 par les recettes provenant des collectivités. Au cours de cet exercice il a quand même représenté 18,3 millions d'euros de recettes soit environ un tiers du total des ressources propres du Cerema.

Les interventions de l'établissement pour le compte d'entreprises concernent principalement son domaine d'expertise historique, à savoir les infrastructures. Elles sont essentiellement tournées vers les organismes de certifications, les sociétés concessionnaires d'autoroutes, de grandes entreprises de travaux publics ou des bureaux d'études.

Il est à noter que l'activité du Cerema en matière de certification, de normalisation et de labellisation a généré à elle seule 4,8 millions de recettes en 2024.

Les activités de recherche de l'établissement constituent aussi un vecteur important de partenariats commerciaux avec les entreprises, notamment dans le cadre de contrats de recherche et développement. Le Cerema souligne ainsi qu'à travers ses douze équipes de recherche, son institut Carnot et le « Cerema lab », il « valorise sa recherche appliquée en la mettant au service des entreprises, renforçant ainsi les liens entre innovation publique et acteurs économiques », ce qui lui permet « d'accompagner les entreprises dans l'expérimentation et l'industrialisation de solutions innovantes »55(*).

Les relations contractuelles entre le Cerema et les entreprises

Le Cerema collabore avec les entreprises à travers deux principales formules contractuelles :

- les marchés de droit privé : ces contrats permettent au Cerema de fournir des prestations aux entreprises dans le cadre de ses expertises (études, diagnostics, conseils, etc.). Ils sont régis par le droit privé et offrent une grande souplesse dans leur mise en oeuvre, sans seuil réglementaire spécifique ;

- les contrats de recherche et développement : ces accords visent à développer conjointement des innovations ou des solutions techniques avec des entreprises, notamment dans les domaines de la mobilité, de l'aménagement, des infrastructures ou encore de la transition écologique. Ils permettent un partage des résultats et des droits de propriété intellectuelle, favorisant ainsi le transfert de technologie et l'innovation.

Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

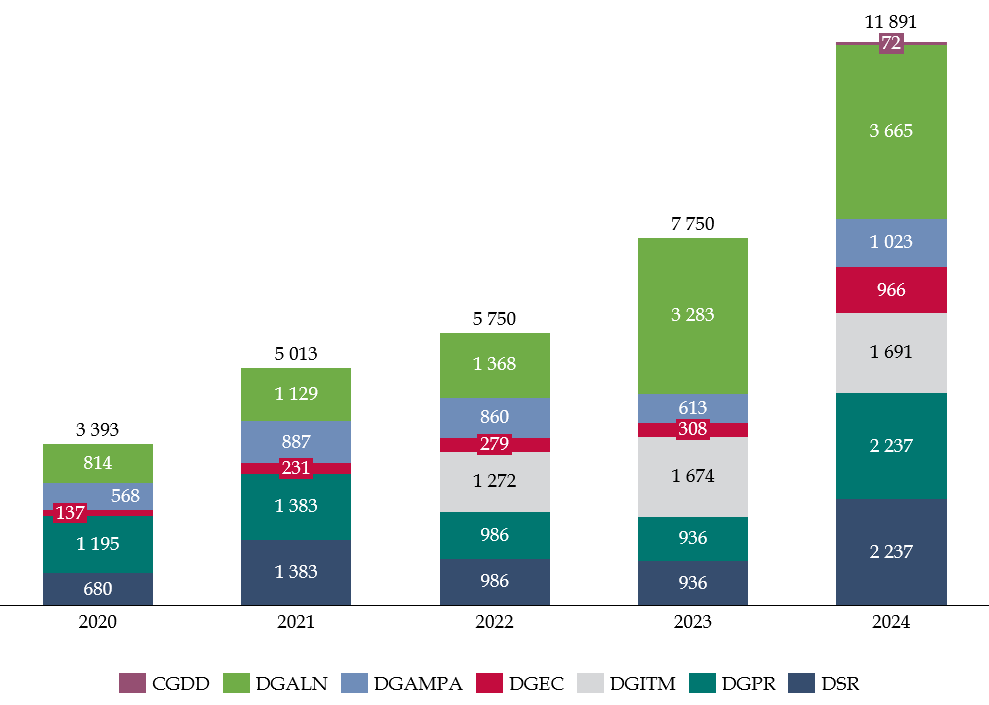

Depuis la réforme de la programmation des activités du Cerema en 2019 (voir supra) et en raison de la baisse continue de la SCSP de l'établissement, les directions d'administration centrale avec lesquelles il est en partenariat sont de plus en plus amenées à co-financer certains des projets auxquels elles demandent à l'opérateur de participer. Les règles générales de ces cofinancements sont fixées dans des conventions-cadres pluriannuelles et les montants précisés dans des conventions annuelles (voir supra).

Co-financements versés par les directions

centrales d'administration

dans le cadre des conventions qui les lient avec

le Cerema (2020-2024)

(en milliers d'euros)

CGDD : commissariat général au développement durable.

DGALN : direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.

DGAMPA : direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

DGEC : direction générale de l'énergie et du climat.

DGITM : direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

DGPR : direction générale de la prévention des risques.

DSR : délégation à la sécurité routière.

Source : réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Les modalités de ces co-financements varient d'une convention-cadre à l'autre. Elles résultent des négociations bilatérales entre le Cerema et la direction d'administration centrale concernée sans qu'aucun cadre général commun ni aucune coordination ne soit fixés en amont. Comme le rapporteur l'a déjà souligné, ce système de fonctionnement n'est pas optimal. Il en résulte un maquis désordonné sans ligne directrice. Il doit ainsi impérativement être réformé afin qu'une tutelle forte prenne les responsabilités d'établir un cadre commun permettant d'harmoniser les principes qui régissent les relations financières entre le Cerema et les services de l'État. En amont, cette tutelle devra également avoir défini ce qui relève des missions de service public « socles » de l'établissement, ayant vocation à être intégralement financées par sa SCSP, les autres activités demandées au Cerema ayant vocation à être financées par les services de l'État concernés eux-mêmes.

À titre d'exemple, la convention-cadre conclue entre la délégation à la sécurité routière (DSR) et le Cerema prévoit un système original de co-financement, le seul exemple de ce type à ce jour. Le cofinancement de la DSR porte sur l'ensemble des activités réalisées pour son compte par le Cerema selon des pourcentages modulés en fonction d'un critère d'importance associé aux différentes prestations programmées.

Un autre mode de co-financement, plus « habituel », consiste à identifier, dans le domaine d'intervention de la direction concernée, un périmètre de missions « socles » que le Cerema doit financer à 100 % sur son propre budget. Les autres missions de service public situées hors de ce périmètre, parfois qualifiées « d'actions partenariales », ont en revanche vocation à être co-financées par la direction concernée.

Les relations financières entre le Cerema et la DGPR fonctionnent par exemple sur ce principe. En effet, la convention-cadre triennale conclue entre l'opérateur et la direction définit notamment « les principes de financement selon le type d'actions menées : actions socles, faisant partie des coeurs de métiers du Cerema financées intégralement par la SCSP de l'établissement, et actions partenariales spécifiques cofinancées au taux de 30% par la DGPR ». La DGPR a précisé au rapporteur que ce taux de 30 % peut parfois être « ajusté à la hausse sur certaines actions quand de façon justifiée elles nécessitent l'engagement de charges externes très spécifiques et exceptionnelle »56(*).

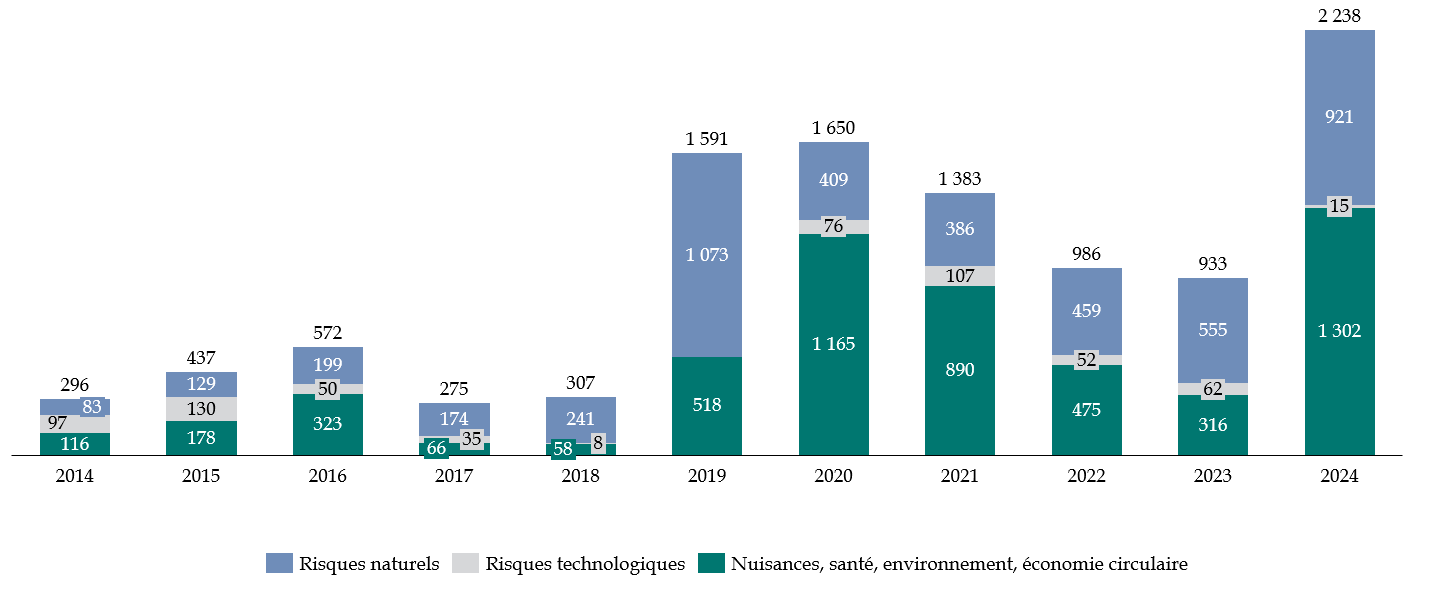

Co-financements de la DGPR pour des projets réalisés pour son compte par le Cerema dans le cadre des conventions conclues entre les deux entités (2014-2024)

(en milliers d'euros)

Source : réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur

Outre leurs caractères disparates, les modèle de co-financements prévus dans les conventions avec les directions d'administration centrales n'apportent qu'une visibilité financière très relative au Cerema. Leur application effective, non contraignante, dépend de l'évolution des dotations budgétaires annuelles allouées à ces services. La période actuelle de forte contrainte sur le budget de l'État renforce cette incertitude. Ainsi, la DSR souligne que le dispositif de cofinancement existant sera maintenu « tant que la DSR dispose des crédits suffisants pour lui permettre d'attribuer cette subvention complémentaire »57(*) à la SCSP du Cerema.

Le Cerema bénéficie également de fonds européens pour une moyenne d'environ 4 millions d'euros par an. Ainsi, en 2025, il compte 46 conventions portant sur des projets européens et escompte percevoir 4,5 millions d'euros de recettes à ce titre au cours de cet exercice.

Après plusieurs années d'augmentation significative, en 2025, le Cerema anticipe une stabilisation de ses ressources propres. Est-ce à dire que la dynamique ne ferait que s'interrompre en raison notamment du climat économique incertain et du contexte de contrainte budgétaire qui affecte tant l'État que les collectivités ? Une autre hypothèse, moins optimiste, serait que le Cerema approche peut-être une sorte de plafond au-delà duquel les marges de nouvelles ressources seront plus limitées et plus complexes à mobiliser.

Le rapporteur observe que cette perspective remet en question le modèle selon lequel le Cerema se trouve sommé d'exploiter, avec autant de diligence que possible, le gisement de ses ressources propres potentielles dans le but principal de compenser la baisse continue de sa dotation et d'absorber les charges supplémentaires qui lui sont parfois imposées de l'extérieur, essentiellement sur le champ de sa masse salariale.

Le rapporteur rappelle que « les arbres ne montent pas au ciel » et qu'il est possible que ce modèle, qui a permis à l'État de réaliser des économies substantielles depuis la création de l'opérateur, ait d'ores et déjà atteint ses limites.

En toute hypothèse, il souligne que le dynamisme des ressources propres de l'établissement et les déterminants qui en sont à l'origine devront faire l'objet d'une surveillance et d'une analyse particulièrement attentives au cours des mois et des années à venir. La pérennité du modèle économique de l'établissement dépendra en effet de la justesse de l'analyse prospective relative à la réalité du potentiel d'accroissement à moyen terme de ses ressources propres. Une surestimation de ce potentiel pourrait mettre en péril l'avenir d'un établissement qui se trouve d'ores et déjà dans une situation financière extrêmement délicate.

3. Les dépenses du Cerema sont fortement contraintes par le poids et le dynamisme de sa masse salariale

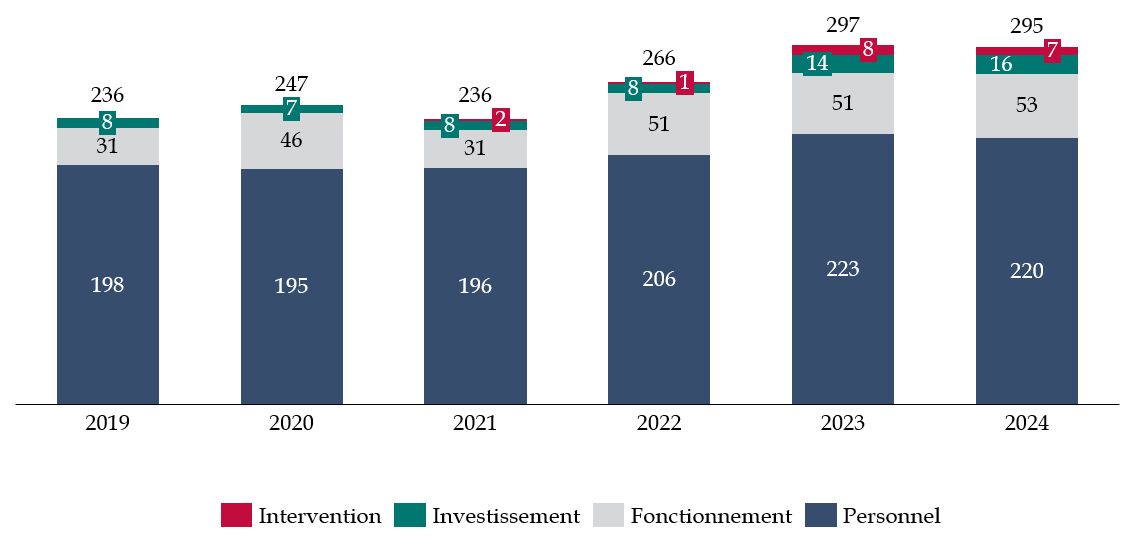

Dépenses du Cerema (2019-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

a) L'évolution très dynamique de sa masse salariale en dépit des réductions d'effectifs contraint fortement les dépenses du Cerema

Sa masse salariale constitue l'essentiel des dépenses du Cerema. En 2024, celle-ci représentait en effet 75 % des dépenses totale de l'établissement. Cependant, si l'on ne retient que les dépenses structurelles, la proportion tutoie plutôt les 80 %.

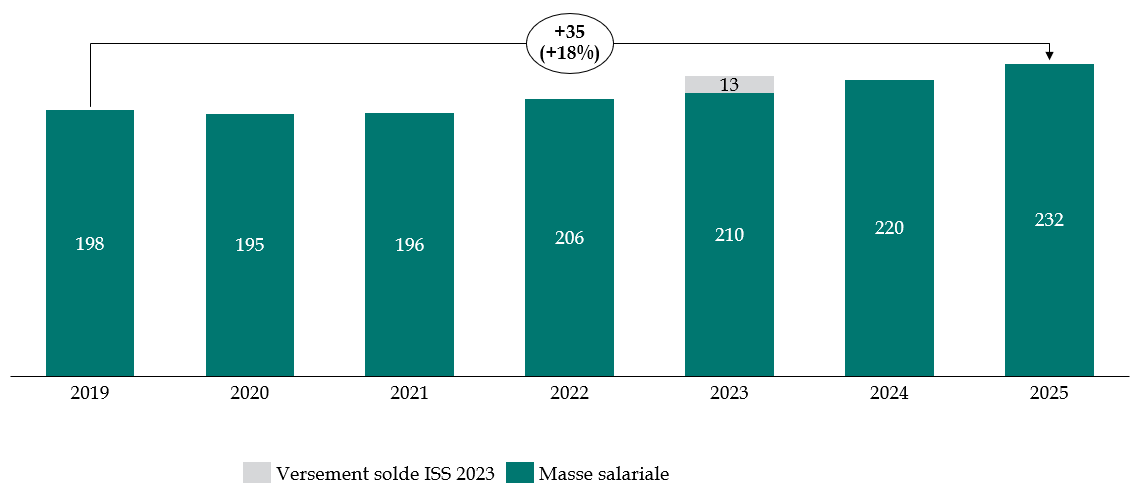

Entre 2019 et 2025, les charges de personnel de l'établissement ont augmenté de 35 millions d'euros (+ 18 %) pour atteindre 232 millions d'euros.

Évolution de la masse salariale du Cerema (2021-202558(*))

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

L'ampleur de la hausse exceptionnelle observée en 2023 s'explique en partie par une dépense ponctuelle. Il s'agit d'une régularisation relative à la résorption de l'année de décalage de l'indemnité de sujétions spéciales (ISS) pour 13 millions d'euros. Un phénomène identique, mais dans une moindre proportion a concerné l'exercice 2022. En retraitant ce phénomène, la masse salariale de l'établissement aurait progressé de 7 millions d'euros entre 2022 et 2023 puis de 10 millions d'euros entre 2023 et 2024.

La nouvelle hausse significative des charges de personnel attendue en 2025 s'explique principalement par l'augmentation de 4 points du CAS pensions (2,6 millions d'euros), l'obligation de protection sociale complémentaire des agents (1,5 million d'euros), le phénomène de repyramidage des effectifs (2,5 millions d'euros), l'effet GVT59(*) (2 millions d'euros) ou encore la réévaluation de l'enveloppe dédiée à la rémunération des emplois hors plafond.

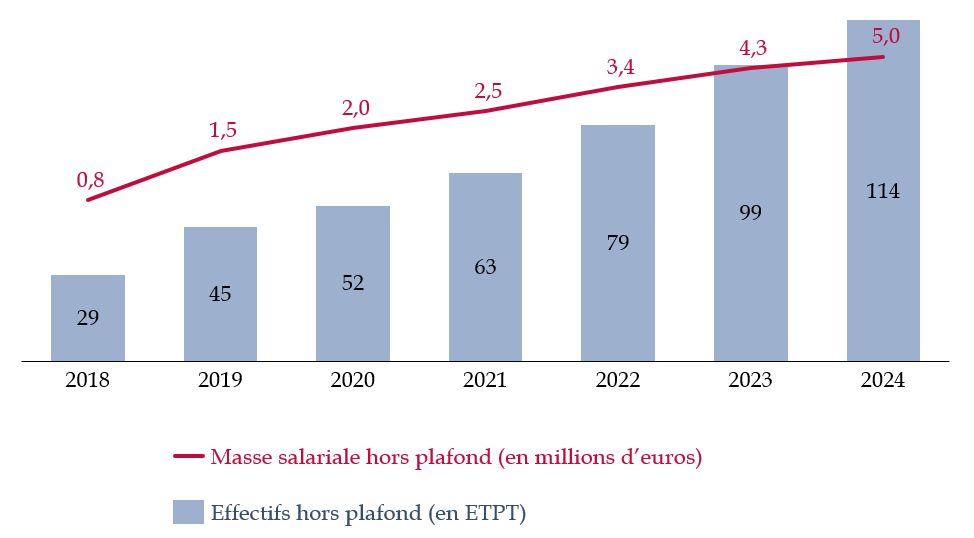

L'essentiel des charges de personnel du Cerema rémunèrent ses effectifs sous-plafond. Les emplois hors plafond représentent quant à eux environ 5 millions d'euros du total de la masse salariale de l'établissement. Comme l'illustre le graphique ci-après, ce montant a progressé au fur et à mesure de l'augmentation du volume des effectifs hors plafond.

Évolution des effectifs hors plafond du

Cerema

et de la masse salariale correspondante (2018-2025)

(en ETPT et millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Malgré la baisse sensible des effectifs du Cerema au fil des années, ses charges de personnel ont donc connu une augmentation très dynamique. Ce résultat résulte principalement de deux phénomènes, l'un exogène et l'autre endogène à l'établissement.

Le premier phénomène explicatif, essentiellement exogène, correspond aux mesures ayant pour conséquence d'augmenter le traitement indiciaire ou les indemnités versés aux agents rémunérés par l'opérateur. La plupart de ces mesures sont décidées, soit par le Gouvernement lorsqu'elles s'appliquent sur un périmètre interministériel, soit par le ministère chargé de l'écologie pour ses propres personnels. Dans un cas comme dans l'autre, le Cerema ne dispose pas de marge de manoeuvre et il est amené à appliquer ses mesures à ses propres agents s'ils sont concernés.

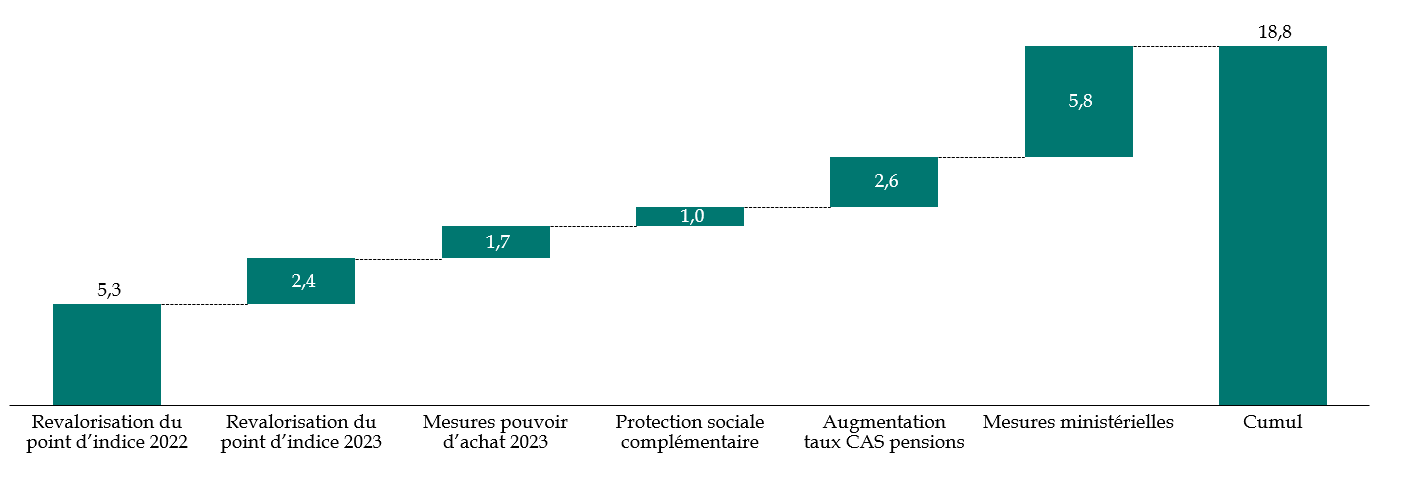

D'après le Cerema, depuis 2019, les charges exogènes non compensées de ce type auraient conduit à majorer structurellement ses charges de personnel de près de 19 millions d'euros par an, dégradant d'autant ses équilibres financiers.

Cumul depuis 2019 du coût pérenne en

année pleine des mesures salariales

non compensées

exogènes au Cerema ayant eu pour conséquence

de majorer ses

charges de personnel

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

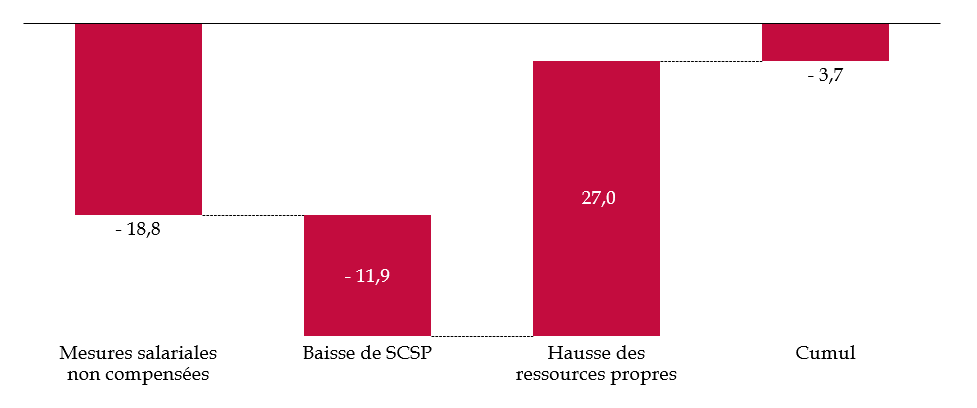

Entre 2019 et 2025, si l'on compare, d'une part le coût pour l'établissement des charges exogènes non compensées et la baisse de sa SCSP avec, d'autre part la hausse de ses ressources propres, on observe que le Cerema n'est d'ores et déjà pas totalement parvenu à compenser ces phénomènes par son activisme visant à développer ses recettes commerciales. En effet, comme l'illustre le graphique ci-après, la comparaison de ces différents phénomènes fait apparaître un solde négatif de 3,7 millions d'euros qui a conduit à dégrader d'autant les équilibres financiers du Cerema au cours de la période considérée.

Effets cumulés depuis 2019 sur

l'équilibre financier de l'établissement

des mesures

salariales exogènes non compensées, de la baisse de sa SCSP

et

de la hausse de ses ressources propres

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données issues des réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur et des documents budgétaires de l'établissement

Cette analyse renforce le rapporteur dans sa conviction que le modèle par lequel l'État impose au Cerema de financer des mesures salariales qui lui sont exogènes et de compenser la baisse de sa dotation budgétaire par de nouvelles recettes commerciales a atteint ses limites. Poursuivre dans cette voie ne serait vraisemblablement pas viable financièrement pour l'établissement.

Le deuxième phénomène explicatif de la hausse des charges de personnel de l'opérateur malgré la succession de schémas d'emplois négatifs qu'il a connu est quant à lui endogène et résulte du repyramidage de ses effectifs. Ce repyramidage, qui se traduit par une augmentation de la part des agents de catégories A et A+ par rapport aux agents de catégories B ou C, est indissociable de la réforme stratégique du Cerema qui vise à recentrer l'opérateur sur le conseil et l'expertise de haut niveau (voir supra).

Du fait de la rémunération plus élevée des agents de catégories A et A +, ce phénomène a un coût pour l'établissement qui se traduit par un effet haussier sur le dynamisme de ses dépenses de personnel. Pour la seule année 2025, le coût du repyramidage est ainsi estimé à environ 2,5 millions d'euros. Depuis 2019, l'incidence du repyramidage sur l'augmentation des charges de personnel se situe entre 2 et 2,5 millions d'euros par an (voir graphique ci-après).

Effet du phénomène de repyramidage

des effectifs

sur les charges de personnel annuelles du Cerema

(2017-202560(*))

(en milliers d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

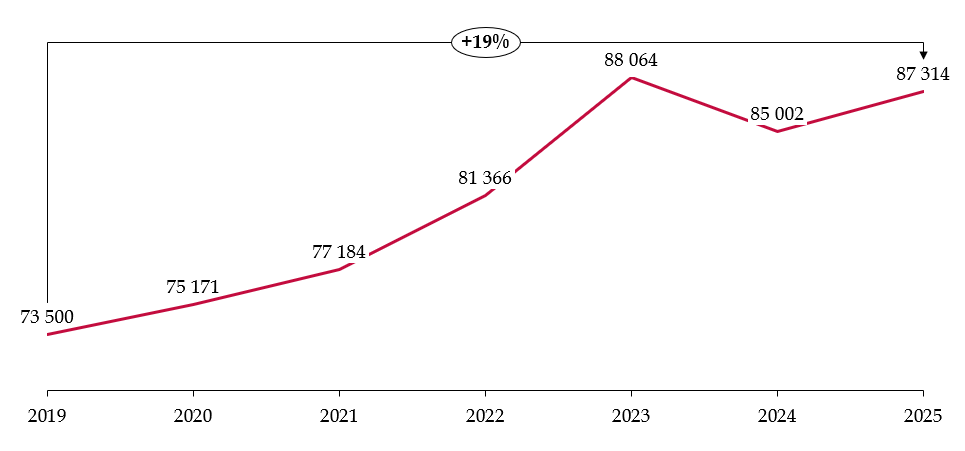

L'effet haussier sur les charges de personnel du phénomène de repyramidage se lit également dans l'évolution du coût annuel moyen par agent (voir graphique ci-après). Celui-ci aura progressé de 19 % entre 2019 et 2025, passant de 73 500 euros à 87 314 euros.

Coût moyen de la rémunération par agent (2019-202561(*))

(en euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

Le rapporteur observe que le mouvement de repyramidage a peut-être aujourd'hui atteint ses limites. Ce mouvement est désormais gelé. Il souligne également que le cas échéant, sans remettre en question la stratégie de l'établissement, s'il apparaissait que le phénomène avait été poussé trop loin dans certains secteurs, notamment sur des postes d'encadrement ou de chargés de mission, il pourrait être envisagé des ajustements au cas par cas susceptibles de générer quelques économies sur la masse salariale.

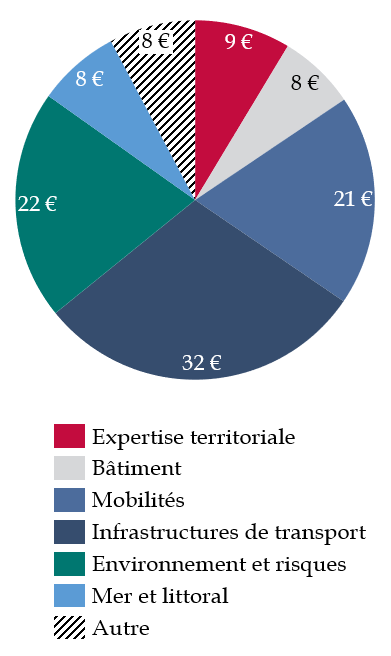

b) Comment se répartissent les dépenses du Cerema entre ses différents domaines d'intervention ?

Si la décomposition des dépenses du budget du Cerema continue de faire la part belle à ses domaines historiques d'expertise, au premier rang desquels les infrastructures de transport, les évolutions stratégiques récentes de l'opérateur conduisent à un phénomène de diversification. Ainsi, pour 100 euros dépensés par le Cerema, 32 euros seront consacrés aux infrastructures de transports mais également 22 euros à l'environnement et la gestion des risques ou encore 21 euros aux mobilités.

Décomposition par domaines d'intervention

de 100 euros

du budget du Cerema en 2025

(en euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après le programme d'activité 2025 du Cerema

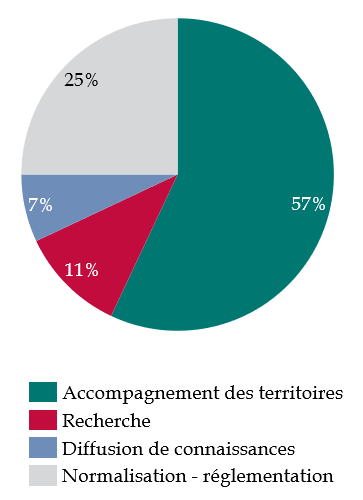

Les dépenses du Cerema peuvent également être décomposées selon les modalités d'intervention de l'opérateur, selon qu'il s'agisse de prestations d'accompagnement direct des acteurs des territoires mais aussi d'activités de recherche, de diffusion et de valorisation des connaissances ou encore de normalisation et de participation à la réglementation technique.

Cette analyse montre que la majorité de l'activité du Cerema (57 % en 2025) consiste en des interventions visant à accompagner les acteurs des territoires dans leurs projets, que ce soit les collectivités ou bien les services déconcentrés de l'État. Ses missions de normalisation et de contribution à la réglementation technique représentent également près d'un quart des activités du Cerema. La recherche occupe une part croissante dans les activités du Cerema. Elle représente en effet 11 % du programme d'activité 2025 contre seulement 7 % en 2024.

Décomposition par modalités d'intervention des activités du Cerema en 2025

(en %)

Source : commission des finances du Sénat, d'après le programme d'activité 2025 du Cerema

c) Le plan de retour à l'équilibre mis en oeuvre en 2025 : un effort indispensable de maîtrise des dépenses de fonctionnement

La hausse des dépenses de fonctionnement constatée depuis 2022 (voir supra) nécessitait, comme le CGDD l'avait indiqué au rapporteur à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, de « travailler sur des pistes d'économies pérennes »62(*).

La contrainte budgétaire extrêmement forte qui a suivi l'adoption de la loi de finances pour 2025, du fait de la baisse sensible de la SCSP du Cerema qu'elle a prévu, a rendu impératif la conception et la mise en application d'un plan de retour à l'équilibre.

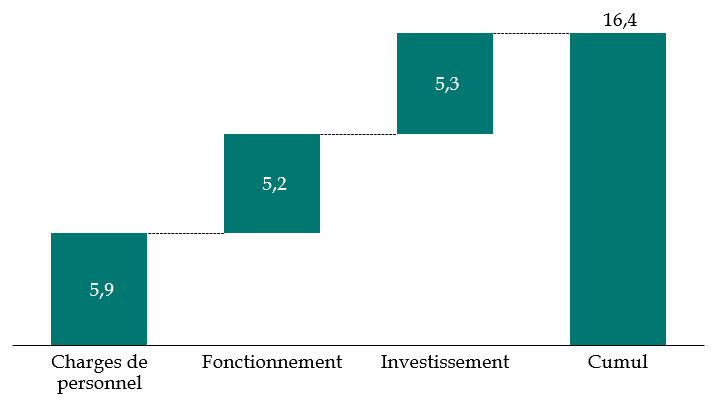

Pour la seule gestion 2025, ce plan prévoit des économies de 19,5 millions en autorisations d'engagement (AE) et de 16,4 millions d'euros en crédits de paiement (CP). L'effort représente environ 6 % des dépenses structurelles de l'établissement, ce qui n'est pas négligeable.

Décomposition en crédits de paiement

(CP) des économies

prévues dans le cadre du plan de retour

à l'équilibre du Cerema

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

En CP, ce plan de retour à l'équilibre porte d'une part, pour deux tiers (11,1 millions d'euros), sur les charges de personnel (5,9 millions d'euros) et les dépenses de fonctionnement (5,2 millions d'euros) et, d'autre part, pour un tiers, sur les dépenses d'investissement (5,3 millions d'euros).

Alors qu'il existe des besoins majeurs en la matière qui déterminent la capacité de l'établissement à préserver ses moyens d'expertise technique (voir infra), le rapporteur insiste sur le fait que les dépenses d'investissement ne peuvent pas redevenir durablement la variable d'ajustement qui permettrait d'équilibrer la situation financière du Cerema. Une telle perspective, véritable « fuite en avant », serait délétère et compromettrait l'avenir de l'établissement. Dans le cadre des orientations stratégiques lisibles et de long terme qu'elles devront tracer pour le Cerema (voir infra), ses tutelles devront veiller à ce que ce « scénario noir » ne se réalise pas.

Comme cela a été indiqué dans les développements supra, à lui seul, ce plan ne permet pas de rééquilibrer la situation budgétaire de l'établissement qui affiche un déficit structurel estimé entre 15 et 20 millions d'euros par an. Or, d'après le Cerema et le CGDD, ce plan de retour à l'équilibre, dont les mesures en fonctionnement et en charges de personnel doivent être pérennisées, constitue « l'économie maximale que l'établissement peut atteindre tout en préservant son niveau d'activité actuel ». L'un comme l'autre souligne la tension qu'il génère au sein du corps social de l'établissement.

Un effort d'économies supplémentaire passerait nécessairement par une réduction du périmètre des missions de l'opérateur, une décision qui devrait nécessairement être prise et assumée par ses tutelles et non laissée une fois encore à la responsabilité de la seule direction de l'établissement. Le rapporteur réitère à nouveau sa mise en garde en la matière : l'État doit dorénavant donner un cap stratégique clair et cohérent au Cerema et arrêter de lui imposer des injonctions contradictoires. Si l'État décide que le Cerema doit à nouveau « réduire sa voilure », c'est à ses tutelles, en coordination avec les directions d'administrations centrales bénéficiaires des activités de l'opérateur, de prendre leurs responsabilités pour lui signifier les missions auxquelles il devra renoncer.

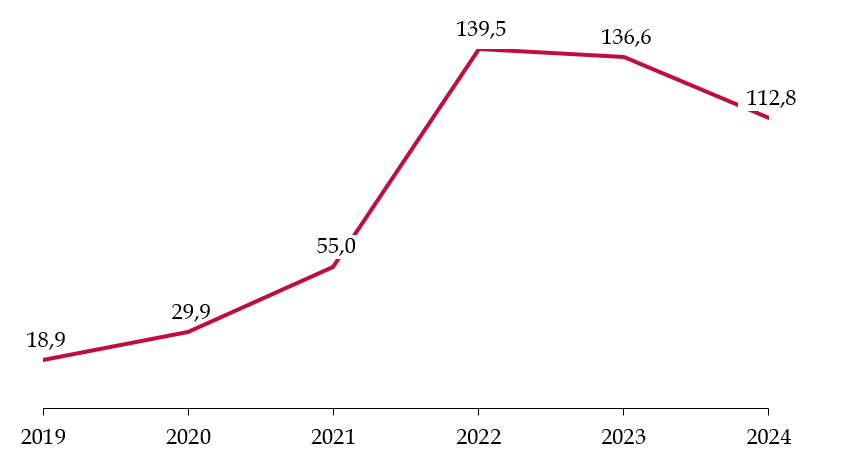

4. Un niveau de trésorerie non fléchée déjà dans le rouge

Depuis 2020, le niveau de trésorerie global de l'établissement s'est sensiblement accru en raison des programmes d'intervention qu'il a été conduit à piloter, notamment dans le cadre du plan de relance (voir supra).

Niveau de trésorerie du Cerema en fin d'année (2019-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur

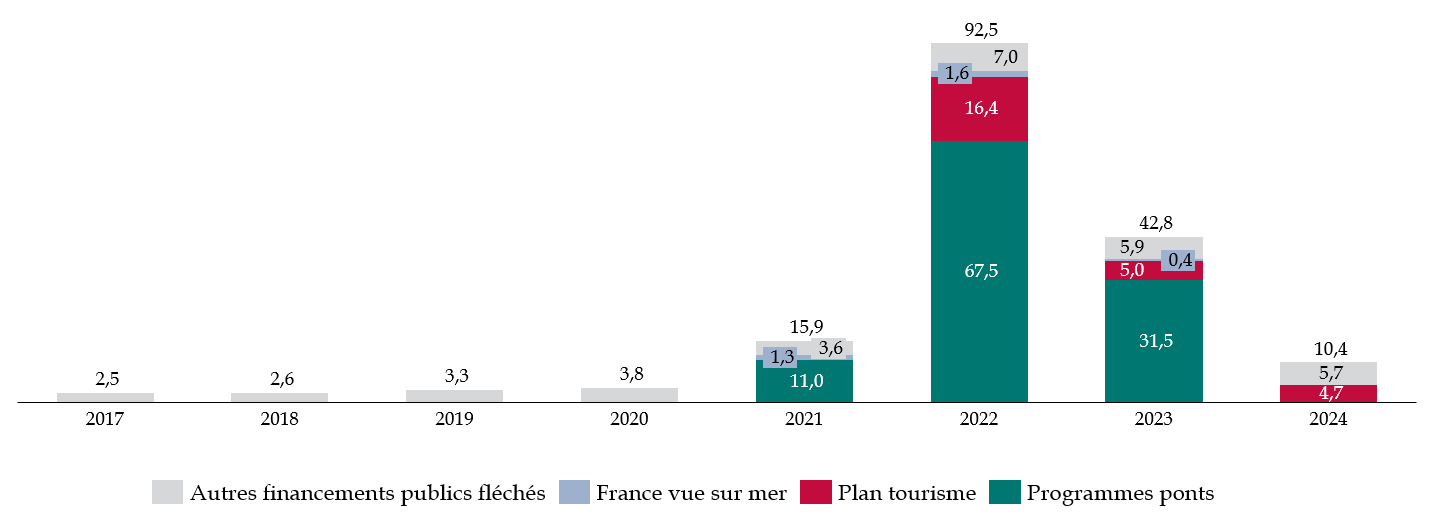

Le graphique ci-après retrace les financements fléchés qu'a reçu le Cerema dans le cadre de ces programmes et qui ont conduit à faire gonfler provisoirement la trésorerie de l'établissement.

Financements fléchés perçus par le Cerema (2017-2024)

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires du Cerema

Dans la mesure où le Cerema ne dispose pas de cette trésorerie fléchée qui devra in fine être redistribuée aux bénéficiaires finaux des programmes concernés, il est essentiel de suivre le niveau de la trésorerie non fléchée, c'est-à-dire structurelle, de l'établissement.

Or, celle-ci ne représentait à la fin de l'année 2024 que 19,9 millions d'euros, soit tout juste le seuil prudentiel exigé par la circulaire du Premier ministre datée du 23 avril 2025, c'est-à-dire la garantie d'un mois de fonctionnement courant.

En 2025, le niveau de trésorerie non fléchée du Cerema est d'ores et déjà passé sous le seuil prudentiel. À la fin de l'année, les prévisions les plus actualisées évaluent son niveau à environ 3,5 millions d'euros. Sans le plan de retour à l'équilibre, la trésorerie non fléchée aurait même basculé en territoire négatif dès cette année.

Le rapporteur constate que cette situation inquiétante est amenée à s'aggraver en raison du déficit budgétaire structurel du Cerema. Si rien n'est fait d'ici-là, elle deviendra alarmante dès 2026, menaçant de façon très concrète la pérennité financière de l'opérateur (voir infra).

* 49 Pour 2025 les données sont celles du budget initial avant la mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre (voir infra).

* 50 Avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre (voir infra).

* 51 Pour 2025, données prévisionnelles.

* 52 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.

* 53 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.

* 54 Budget initial 2025 avant mise en oeuvre du plan de retour à l'équilibre en cours de gestion.

* 55 Réponses du Cerema au questionnaire du rapporteur.

* 56 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur.

* 57 Réponses de la DSR au questionnaire du rapporteur.

* 58 Pour 2025, prévisions figurant dans le budget initial de l'établissement.

* 59 Glissement, vieillesse, technicité.

* 60 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.

* 61 Pour 2025, la donnée retenue est prévisionnelle.

* 62 Réponses du CGDD au questionnaire budgétaire du rapporteur spécial relatif au projet de loi de finances pour 2025.