III. UNE NÉCESSITÉ : MAITRISER LES DÉPENSES D'AME

A. LUTTER CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

1. Une hausse probable du nombre d'étrangers en situation irrégulière

L'aide médicale de l'État représente un coût important pour les finances publiques, qu'il importe de maitriser dans un objectif de diminution du déficit. À cette fin, la première priorité est de maitriser le flux des bénéficiaires de l'AME, ce qui implique de lutter contre l'immigration illégale sur le territoire français.

Il est par définition très difficile d'estimer le nombre d'étrangers présents sur le sol français en situation irrégulière. La direction générale des étrangers de France (DGEF) au ministère de l'intérieur dispose toutefois de moyens d'évaluation et d'appréciation du nombre d'étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national.

D'une part, le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale de l'État constitue un premier indicateur du nombre d'étrangers présents sur le sol français de façon irrégulière. Toutefois, il ne suffit pas à lui seul, tous les étrangers en situation irrégulière ne bénéficiant pas de l'AME. D'une part, un critère de durée de résidence (trois mois) et de plafond de ressources limite l'accès à l'AME. D'autre part, l'ensemble des étrangers en situation irrégulière ne font pas la demande d'AME, même s'ils pourraient y avoir droit.

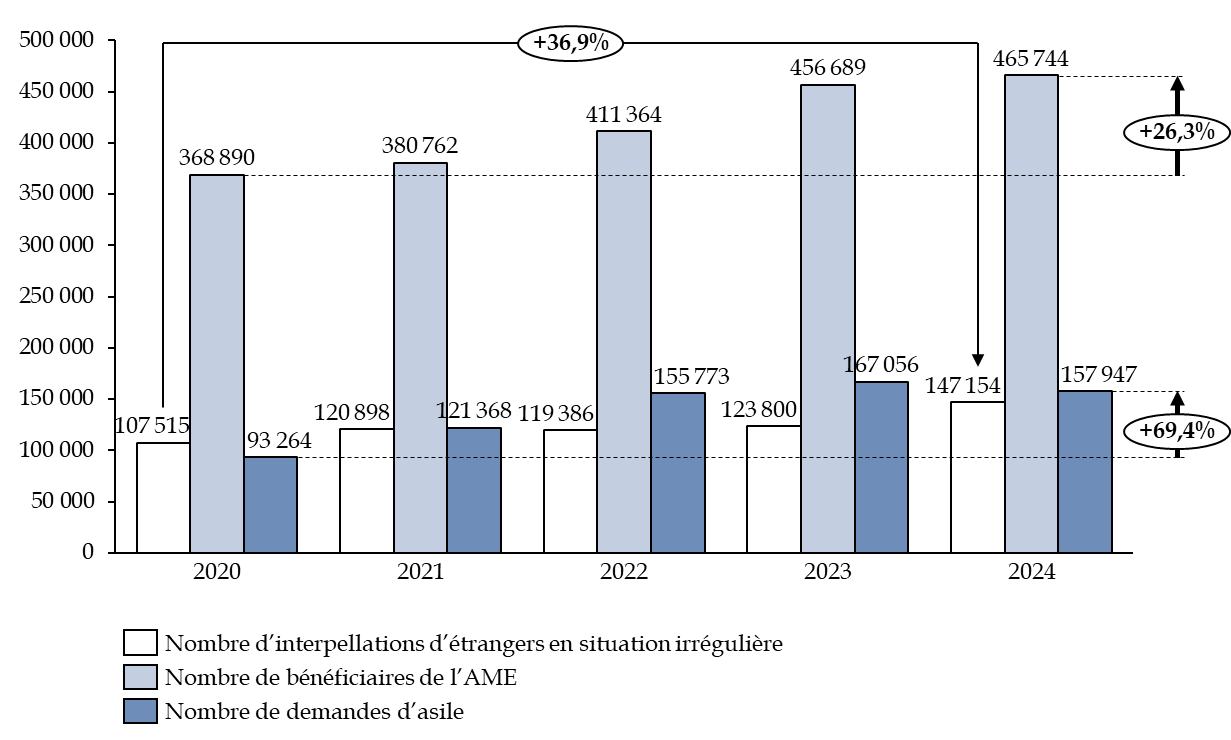

D'autre part, le nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière constitue un deuxième indicateur. Il est en forte hausse en 2024 : 147 154 interpellations ont eu lieu, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à l'année précédente, contre une progression de 3,7 % entre 2022 et 2023.

Enfin, la troisième source d'informations concernant la présence d'étrangers sur le sol national en situation irrégulière est le nombre de demandes d'asile. Celui-ci est globalement en augmentation, puisque 157 947 demandes d'asile ont été déposées en 2024 contre 93 264 en 2020. Or le taux d'accord de demandes d'asile de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) oscille en fonction des années entre 29 % et 38,8 % des demandes.

L'éloignement de ces déboutés du droit d'asile est de plus en plus difficile en raison de leur nationalité d'origine : 10 % des demandeurs viennent d'Afghanistan, 8 % d'Ukraine et 17 % de Guinée, de République démocratique du Congo et du Soudan. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le sol français s'en trouve mécaniquement augmenté.

Au total, quel que soit l'indicateur retenu, il apparait relativement clair que le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français est en hausse depuis au moins 4 ans. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 26,3 % entre 2020 et 2024, les interpellations d'étrangers en situation irrégulière de 37 % et le nombre de demandes d'asile de 69,4 % à la même période. Il s'agit d'une raison majeure de la hausse des dépenses d'AME.

Évolution du nombre de

bénéficiaires de l'AME, de demandes d'asile

et

d'interpellations d'étrangers en situation

irrégulière

(en nombre de personnes)

Source : commission des finances d'après la direction générale des étrangers de France (DGEF)

La provenance des étrangers en situation irrégulière est difficile à établir. Ils peuvent entrer irrégulièrement en France, ou avoir pénétré régulièrement dans l'espace Schengen, avec un titre de séjour expiré. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière peut augmenter en raison des dynamiques internationales : conflits, crises humanitaires, politiques ou économiques. Le rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances d'octobre 201928(*) avait relevé, dans la dépense de soins des bénéficiaires de l'AME et son évolution, des atypies qui « renforcent de façon convaincante l'hypothèse d'une migration pour soins », même si une telle définition est difficile à établir de manière certaine.

Par ailleurs, si, par définition, les caractéristiques de l'ensemble de la population en situation irrégulière ne sont pas disponibles, il est possible d'en faire une évaluation, certains étrangers étant régularisés de manière exceptionnelle grâce à l'article L. 435-1 du CESEDA. Ainsi, parmi les personnes ayant bénéficié de la régularisation, la majorité sont des hommes ; 40 % d'entre eux ont entre 30 et 39 ans. Les cinq nationalités les plus fréquentes des étrangers régularisés sont de nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, malienne et sénégalaise.

L'absence d'articulation entre politique de l'immigration et prise en charge des soins délivrés aux étrangers en situation irrégulière met en cause la capacité de l'État à maitriser ses dépenses d'AME. Les liens entre ces deux politiques doivent être renforcés.

2. Seule la moitié des étrangers en situation irrégulière demanderait l'AME

L'ensemble des personnes satisfaisant les critères d'accès à l'AME n'en font pas la demande, que ce soit par ignorance de l'existence de l'AME ou par difficulté à produire les documents demandés pour en bénéficier. Ainsi, le Samu social de Paris a indiqué que l'étude de l'IRDES29(*), concordante avec leurs observations, montre que près de 50% des personnes éligibles à l'AME n'y ont pas recours. La proportion de non-recours serait la même parmi les personnes porteuses de maladies chroniques, notamment dans le cas du diabète. L'Observatoire de l'accès aux droits de Médecin du Monde30(*) a évalué en 2023 que dans leurs 14 centres d'accueil et d'orientation, 8 personnes éligibles à l'AME sur 10 n'en avaient pas fait la demande.

Le précédent ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait ainsi estimé le nombre d'étrangers en situation irrégulière présents sur le sol français à 800 000 personnes, ce qui est cohérent avec un taux de recours à l'AME de 50 % estimé par les associations.

Le non-recours à l'AME représente une difficulté notamment pour les hôpitaux publics. Les patients se présentant sans droit ouvert ne peuvent être orientées vers la maison médicale de garde ou vers le privé, et sont donc nécessairement traitées à l'hôpital, en général aux urgences.

Par ailleurs, il faut noter que l'accès aux soins des personnes éligibles à l'AME est également associé à des discriminations relevées notamment par le Défenseur des droits. En 2018, il avait ainsi constaté un encadrement légal insuffisant du fonctionnement des plateformes de rendez-vous médical en ligne qui pouvaient comporter des mentions discriminatoires indiquant que les bénéficiaires de l'AME n'étaient pas acceptés.

En 2022, une équipe de recherche de l'Institut des politiques publiques (IPP) a mené une étude sur les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l'AME31(*). Cette étude s'appuie sur un testing téléphonique pour lequel 34 000 appels ont été passés entre mars et septembre 2022 auprès de plus de 3 000 praticiens. Si les chances d'obtenir un rendez-vous médical pour les bénéficiaires de la C2S sont proches de celles des patients de référence, en revanche les bénéficiaires de l'AME doivent passer en moyenne 1,3 appel de plus que les patients de référence pour obtenir un rendez-vous médical. Par rapport aux patients de référence, les bénéficiaires de l'AME ont entre 14 % et 36 % de chances en moins d'avoir un rendez-vous chez un généraliste, entre 19 % et 37 % de chances en moins chez un ophtalmologue et entre 5 % et 27 % chez un pédiatre.

Une procédure applicable aux refus de soins discriminatoires a été définie par le décret du 2 octobre 202032(*). En 2023, 281 plaintes pour refus de soins discriminatoires ont été déposées auprès d'une caisse d'assurance maladie ou du conseil départemental d'un ordre. Dans près de deux tiers des cas, les plaintes sont déposées par des patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (152 plaintes) ou de l'aide médicale de l'Etat (26 plaintes).

La discrimination à l'égard des bénéficiaires de l'AME en médecine de ville implique un report des soins vers l'hôpital, qui reviennent alors à un coût supérieur pour l'État.

* 28 L'aide médicale de l'État : diagnostic et propositions.

* 29 Le recours à l'Aide médicale de l'État des personnes en situation irrégulière en France : premiers enseignements de l'enquête Premiers pas, Questions d'économie de la santé n° 245, novembre 2019, IRDES.

* 30 Rapport 2023 de l'observatoire de l'accès aux droits et aux soins, 18 octobre 2023, Médecins du monde.

* 31 Les refus de soins opposés aux bénéficiaires opposés aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'État, Institut des études politiques, mai 2023.

* 32 Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux. Depuis 2021, en cas de refus de soins discriminatoire, le patient peut saisir sa caisse d'assurance maladie ou le conseil local de l'ordre, dont dépend le professionnel de santé mis en cause, ce qui conduit à l'organisation d'une conciliation devant une commission associant des représentants de l'ordre et des représentants de la caisse d'assurance maladie. En cas d'échec de la conciliation ou en cas de récidive, le litige est susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire à l'encontre du professionnel de santé concerné, voire à une sanction financière par l'assurance maladie obligatoire en cas de carence de l'ordre.