B. DES EFFORTS À AMPLIFIER

1. Accompagner la croissance du dispositif France services tout en consolidant le modèle

a) Les réserves exprimées par certains élus consultés par la mission d'information : un réseau rendu nécessaire par le désengagement de l'État, qui pèse sur les finances des collectivités

En dépit d'un bilan jugé globalement satisfaisant du dispositif France services, certains témoignages d'élus locaux recueillis par le biais de la consultation en ligne expriment des réserves à l'égard du dispositif, qu'il convient de prendre en compte pour l'améliorer à l'avenir.

Selon ce point de vue, si les France services ont amélioré l'accès aux services publics, ce progrès n'a permis qu'un rattrapage partiel de la situation antérieure aux vagues de fermeture des services publics.

Dans cet esprit, le succès des France services est surtout le reflet du manque de services publics de proximité : « l'affluence importante et grandissante témoigne du besoin absolu qu'ont les citoyens d'avoir des structures locales et humaines. La fracture numérique doit être compensée et les services publics de proximité rétablis ».

Le déploiement des France services, porté par les collectivités territoriales, est présenté de manière récurrente une conséquence du désengagement de l'État (les France services seraient un « cache misère », un « palliatif à la carence d'État dans les territoires » ; « les maisons France service sont l'affirmation, la concrétisation de l'abandon des territoires par l'État »).

Enfin, le dispositif pèse sur les finances des collectivités territoriales (40 000 euros par an selon un élu ; 120 000 euros pour une commune porteuse de deux structures, l'une mobile et l'autre en QPV) : « l'État reporte sur les municipalités la charge de ces structures qui sont cependant fort utiles » ; « Des services bien rendus mais portés à bout de bras par l'interco alors que l'État fait croire qu'il est le financeur de ce service » ; un élu exprime des doutes sur la « multiplication des agences en cette période d'économies budgétaires ». L'appel à renforcer le financement des France services par l'État est ainsi récurrent.

À cet égard, Mme Marianne Margaté, vice-présidente, a proposé lors de l'examen du rapport, le 16 septembre 2025, « que l'État finance à 100 % les maisons France services, afin de garantir un égal accès aux droits », ajoutant que « les communes, rurales ou urbaines, n'ont que peu de moyens ». Notre collègue Philippe Folliot a pour sa part estimé que le montant des subventions attribuées aux collectivités au titre de France services devrait tenir compte des efforts déployés pour assurer des horaires d'ouverture adaptés aux horaires de travail des usagers, par exemple le samedi matin.

Par ailleurs, des élus relèvent que la faiblesse des effectifs peut rendre le service « fragile puisqu'il arrive régulièrement que le lieu soit fermé pour cause de maladie », tandis que certains témoignages font état d'un « engorgement » des structures France service en raison d'un afflux de demandes, ce qui souligne selon eux l'urgence de « renforts ».

Ces réserves appellent à des réponses visant à consolider le dispositif France services qui doit, aux yeux de la rapporteure, entrer dans une phase de stabilisation afin de garantir dans la durée le maintien des bons résultats du programme.

b) Garantir un lien efficace entre France services et le back office : une exigence que les opérateurs doivent satisfaire

Nombre d'élus locaux alertent sur les risques de dévoiement du développement de ces structures, conçues initialement comme une offre complémentaire aux guichets des opérateurs, ces opérateurs diminuant progressivement leur présence territoriale. Or les France services ne peuvent en aucun cas constituer un substitut à l'offre existante de services publics. L'absence de décharge de l'État et des opérateurs sur le réseau France services doit rester la règle. Certains élus consultés par la mission d'information regrettent que France service constitue une parade à un désengagement de l'État dans les territoires.

Le lien avec les opérateurs ne se traduit que trop rarement par l'instauration de véritables permanences physiques dans les France services. La présence physique des opérateurs en France services ne doit être ni systématique ni permanente, mais elle doit rester une possibilité selon les périodes et les opérateurs. Par exemple, une permanence de la DGFiP en France services peut être très bénéfique lors des campagnes de déclaration d'impôt, là où elle ne s'impose pas le reste de l'année. Parallèlement à ces exigences de calendrier, les permanences physiques peuvent également répondre à des problématiques locales. Il convient donc de développer les permanences physiques des opérateurs dans les France services.

Recommandation : Développer des permanences physiques des opérateurs au sein des espaces France service, en adéquation avec les besoins du territoire et selon un calendrier cohérent avec les besoins des usagers.

Parallèlement, les agents France services doivent théoriquement n'assurer qu'une offre de premier niveau, les demandes plus complexes ou le suivi des dossiers personnels des usagers relevant des services en titre. Toutefois, en réalité, nombre de démarches sont traitées par les agents France services alors qu'elles dépassent le strict cadre de l'accompagnement de premier niveau, nourrissant encore davantage les craintes d'un désengagement des administrations

Ce constat soulève la question de l'efficacité du back office : dans leurs réponses à la consultation de la mission d'information, des élus regrettent « un « lien complexe avec certaines administrations », qui limite l'efficacité des interventions des personnels. Cette question s'est d'ailleurs posée lors de toutes les visites de structures France services par la mission d'information, notamment lors de son déplacement dans le Finistère, le 25 juin 2025, comme le montre l'encadré ci-dessous relatif à l'espace France services de Plabennec.

L'activité d'une maison France services et les relations avec les partenaires nationaux : l'exemple de Plabennec

Le déplacement de la mission d'information dans le Finistère a été l'occasion de visiter un espace France Services à Plabennec et d'y rencontrer à la fois les agents et les représentants des partenaires nationaux. Cette structure, ouverte en 2022, forme, avec l'antenne de Lannilis, la maison France Services du Pays des Abers, rattachée à la communauté de communes du même nom. L'espace France Services de Plabennec voit son activité augmenter régulièrement, à 34 accueils par jour en 2025 contre 24 en 2024 - alors même qu'avec 35 maisons dans le département, le maillage peut être considéré comme complet.

Les partenaires contribuant le plus à son activité sont, dans cet ordre, la DGFiP (28%), France Titres (18%) et la caisse d'assurance retraite (17%). Les participants ont présenté la nature des relations avec chaque opérateur : certains, comme la CAF, ont mis en place un numéro spécifique pour les agents France services, d'autres non. Si les opérateurs représentés à la table ronde (CAF, DDFiP, Urssaf, CPAM, France Travail), ont attesté de leur implication dans le dispositif, les relations semblent beaucoup moins fluides avec d'autres, en particulier MaPrimeRénov', faute de relation directe avec l'opérateur.

Les participants à la table ronde organisée sur place, qui réunissait les élus, les services de la communauté de communes et les représentants des partenaires nationaux, ont évoqué les efforts engagés en matière d'accueil du public, malgré un recul général des implantations physiques des administrations comme les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les centres des finances publiques ou France Travail. Chaque partenaire adapte ainsi sa présence au public visé, en s'appuyant sur les France Services mais aussi sur d'autres dispositifs :

- les Urssaf assurent des permanences au sein de l'espace France Services pour les particuliers employeurs et les micro-entrepreneurs ;

- la CAF a, quant à elle, établi un partenariat avec une épicerie solidaire pour repérer les situations les plus complexes dans la zone enclavée du cap Sizun ; ensuite traitées par un agent qui se rend sur place une fois par trimestre ;

- pour toucher la population d'un quartier Politique de la ville de Quimper, France Travail s'est appuyé, de son côté, sur une tournée du véhicule « Place de l'emploi » ;

- la CPAM a noué un partenariat avec l'association « les MarSOINS du bout du monde, qui se rendent avec un camion de soins dans les zones les plus enclavées.

Les participants ont souligné plusieurs enjeux autour de l'accueil du public :

- la nécessité d'une dynamique collective entre les services locaux et les opérateurs, afin d'éviter que les partenaires ne se recentrent sur la production administrative (back office) en laissant France Services assurer le front office.

- l'impératif d'anticiper collectivement les pics d'activité liés à des facteurs saisonniers (période des déclarations par exemple), à des évolutions législatives ou réglementaires (individualisation du prélèvement à la source, qui devrait entraîner un afflux de demandes) ou à des campagnes de communication ;

- l'effort pédagogique important à engager auprès de l'usager afin de lui faire comprendre que les conseillers France Services ne sauraient avoir réponse à tout, et que le « deuxième niveau » de la réponse reste assuré par les partenaires nationaux.

L'enjeu est d'autant plus important que France services doit recréer du lien entre l'usager et les administrations : il n'est pas envisageable que la non-réponse des opérateurs en back-office entraîne des difficultés pour les conseillers France service, voire leur insécurisation dans les réponses qu'ils apporteraient aux usagers. Lors d'un déplacement, un conseiller France service a témoigné : « Pour aider un usager dans un dossier de relevé de carrière, j'ai dû essayer de lui trouver un rendez-vous à la Carsat car son parcours était compliqué. Mais ce n'est pas facile de joindre la Carsat par téléphone. Hier j'ai obtenu un rendez-vous téléphonique pour dans 15 jours ! ». On peut légitimement s'étonner de tels obstacles.

Tous les personnels rencontrés ont vivement regretté de ne pas disposer d'un contact rapide (de préférence par téléphone) permettant de joindre un interlocuteur dédié sans avoir à passer par la plateforme des usagers qui impose parfois aux conseillers France services des temps d'attente incompatibles avec l'exigence d'efficacité de leur mission. « On soulage [les opérateurs] en faisant leur accueil, ils pourraient mettre un interlocuteur à notre disposition ! » : cette remarque, entendue lors d'un déplacement, paraît plus que justifiée à la rapporteure qui s'étonne de l'absence d'un tel contact et juge que celui-ci devrait être systématique.

La mise en place d'un courriel électronique dédié (par la biais d'« administration + »), destiné en principe à pallier l'absence de canal téléphonique spécifique, a été exposé par les représentants des organismes de protection social rencontrés par la rapporteure au Sénat le 24 juin 2025. Mais cette formule ne permet pas aux conseillers France service de faire face à des situations dans lesquels une réponse urgente peut légitimement être attendue par l'usager. Elle ne saurait remplacer la mise en place d'un accès téléphonique spécifique aux conseillers France services.

De plus, l'investissement local des opérateurs est très variable en fonction des partenaires et des départements : autant de France services, autant de CAF, de CPAM, de Carsat... Pour la mission d'information, un tel aléa n'est pas acceptable.

Il convient dès lors de délimiter et de sécuriser l'intervention des conseillers France services en s'assurant de la création et du maintien de lignes téléphoniques directes et dédiées aux agents France services en back-office, qui est une obligation figurant dans le cahier des charges mais dont la réalité montre qu'elle n'est pas toujours respectée. Il est donc crucial de s'assurer du respect du cahier des charges sur ce point précis.

Recommandation : Garantir aux conseillers France services un accès téléphonique dédié aux opérateurs nationaux dans chaque département, afin de faciliter et de sécuriser leurs interventions auprès des usagers.

En complément, de bonnes pratiques pourraient être déployées et formalisées lors de la prochaine convention qui devrait être signée en 2026 afin de fluidifier les relations entre les démembrements locaux des opérateurs et les espaces France services. Ainsi, l'ANCT évoque, en réponse aux questions de la rapporteure, des pistes qui méritent d'être expertisés en commun avec les conseillers France services, qui seront les premiers concernés par ces nouvelles mesures : « dispositifs de réorientation d'usager, prise de rendez-vous possible par les France services pour les opérateurs, permanence de l'opérateur en France services, rendez-vous en visioconférence ».

c) Consolider l'accessibilité des structures en milieu rural : l'intérêt des formules itinérantes illustré par le bus France services du Territoire vendômois

Les distances à parcourir pour accéder aux France services sont régulièrement déplorées : de nombreuses réponses observent que les structures France services sont implantées dans les communes principales des EPCI, aggravant la situation des « personnes en déficit de mobilité », et au premier chef des personnes âgées pour lesquelles une distance à parcourir de 30 km est excessive, a fortiori en l'absence de transports collectifs. Un élu évoque à cet égard la mise en place d'un « service de taxi à la demande » organisé par son intercommunalité. Un répondant alerte sur les conséquences possibles, dans les ZFE, de cette implantation. Dans ce contexte, les formules itinérantes parfois proposées aux habitants des petites communes sont unanimement saluées, même si certains élus regrettent la rareté des passages (le rythme d'une matinée par mois est considéré comme insuffisant compte tenu de la demande ; on note l'expression récurrente d'une demande d'amplification de ces solutions mobiles).

Lors de sa visite dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2019, à l'initiative de notre collègue Jean-Luc Brault, vice-président, la mission d'information a pu se rendre compte très concrètement de l'intérêt des structures France service itinérantes. Ainsi, le bus mis à la disposition des habitants du Vendômois couvre 65 communes et plus de 52 000 habitants. Accueillant les usagers avec ou sans rendez-vous, il permet de lever les freins à la mobilité et d'améliorer le repérage de personnes en difficultés.

Un exemple d'engagement au service des usagers éloignés des services publics et du numérique en territoire rural : le bus France services du Territoire vendômois

Mis en service en novembre 2022, ce bus comprend deux espaces d'accueil. Il est équipé de deux ordinateurs portables et de matériel de scan et d'impression ainsi que d'une tablette en libre accès.

Outre les activités liées aux opérateurs de services publics constituant le socle de France services (DGFiP, CAF, Carsat, Urssaf, France titres, etc.), il donne accès à des opérateurs tels que l'INPI, l'Ircantec, la MDPH, le Centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

Les usagers sont majoritairement des retraités (48%) ; on observe en outre une sur-représentation de femmes (45,26% des usagers).

En 2024, ce bus a accueilli 1 223 usagers dont 17,4% de primo-usagers. 1 807 accompagnements ont été réalisés soit 9,3 accompagnements par jour.

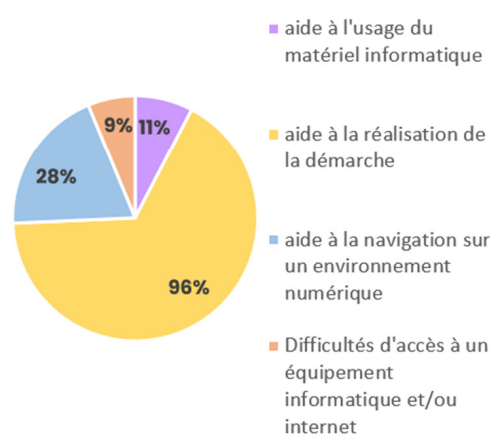

Les besoins des usagers sont principalement l'aide à la réalisation de démarches (96%), l'aide à la navigation dans un environnement numérique (28%) et l'aide à l'usage du matériel numérique (11%).

Les démarches concernent au premier chef la retraite, les pré-demandes de titres d'identité et de voyage, les impôts, les certificats d'immatriculation et les permis de conduire.

Source : Territoires vendômois, documents transmis le 19 juin 2025.

Consciente de l'importance des enjeux de mobilité, qui doivent impérativement être pris en compte pour rapprocher les usagers des services, la rapporteure souligne l'intérêt des solutions itinérantes, qui permettent de rayonner au-delà des maisons France services fixes en se rapprochant des usagers tout en s'alignant sur les temps forts de la commune. À ce titre, il semble nécessaire de renforcer la flotte de bus France services et d'en garantir le passage régulier, afin que les usagers identifient son passage en amont, et à une fréquence suffisamment rapprochée pour que le bus puisse devenir une réelle habitude et permettre un suivi des démarches les plus complexes. Dans cette logique, la ministre déléguée chargée de la ruralité a annoncé l'ouverture de 200 nouveaux espaces France service d'ici à 2027, « principalement itinérantes », pour combler le maillage territorial existant, démarche que la rapporteure estime aller dans le bon sens.

Recommandation : Poursuivre le développement de formules France services itinérantes.

d) Le développement de permanences France services en mairie

Estimant à juste titre que « les mairies sont depuis longtemps un France service avant l'heure ! », les élus consultés par la mission d'information suggèrent l'organisation de permanences France service « dans chaque mairie une fois par semaine ».

La rapporteure est convaincue de l'intérêt de développer des formules de permanences de France service en mairie. Lors de leur déplacement dans le Rhône, le président et la rapporteure ont été sensibles à la suggestion de favoriser des déplacements de conseillers France services dans des communes où les maires auraient identifié des personnes n'étant pas en capacité de se déplacer : ces rendez-vous pourraient ainsi avoir lieu, selon les besoins des usagers, en mairie ou au domicile des personnes.

Cette approche est d'autant plus légitime que « la première porte d'entrée [des citoyens dans les services publics] devrait demeurer la mairie, notamment dans les communes rurales », comme l'a fait observer notre collègue Marie-pierre Richer, vice-présidente309(*).

L'AMF rappelle ainsi, en réponse au questionnaire de la rapporteure, que « la mairie est le premier niveau de réponse aux sollicitations des habitants ».

De nombreux témoignages d'élus locaux reçus par la mission d'information le soulignent : « c'est la mairie qui est vraiment la porte d'entrée » ; « la mairie reste le premier service public de France ! » : face au désarroi qu'inspire aux usagers l'éloignement d'un certain nombre de services publics, « les mairies jouent le rôle d'amortisseur en apportant des réponses à des personnes ne sachant vers qui se tourner ». Dans cet esprit, le rôle des secrétaires de mairie pour assurer un accueil humain est régulièrement souligné (« La secrétaire de mairie reste la seule solution pour les personnes âgées ou ayant des difficultés numériques »).

Développer les permanences des France services en mairie contribuerait en outre à renforcer la visibilité des mairies, alors que celle-ci a été altérée, selon certains témoignages d'élus locaux adressées à la mission d'information, au profit des intercommunalités (« ma collectivité a été dépouillée de ses services publics au profit de la comcom qui est à 30 minutes en voiture ») : « la mairie [...] devient un bureau de renseignements » ; « les cartes d'identité se font ailleurs, les passeports également, et même le recensement se fait sans contact avec un élu ».

Un autre élu témoigne : « Nos petites mairies ressemblent à des boîtes aux lettres. Les habitants le regrettent, nous perdons au fil de l'eau notre âme de service public de proximité et il nous est bien difficile de maintenir notre lien avec les habitants. Aujourd'hui, ils viennent chercher les sacs de tri sélectif et font leurs démarchent administratives chez eux. »

Recommandation : Encourager les permanences de France services en mairie.

e) Conforter la présence des France services en QPV : l'exemple de l'espace France services de Belleville-en-Beaujolais

Les travaux de la mission d'information ont mis en lumière l'importance du développement d'espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui ont longtemps été tenus éloignés de ces dispositifs. Or les bénéfices d'un tel dispositif sont significatifs dans ces territoires, comme le confirme l'exemple de l'espace France services de Belleville- en-Beaujolais, visité par le président et la rapporteure le 16 juin 2025310(*).

Héritière de la Maison des Services à la population ouverte dès 2016, labellisée France services en janvier 2022 à la suite d'une demande déposée par la commune de Belleville-en-Beaujolais (plus de 13 000 habitants), la maison France services est susceptible d'attirer des flux significatifs d'usagers en raison de l'existence d'activités commerciales, de la présence d'établissements scolaires et d'infrastructures médicales, d'un bassin d'emplois et d'une desserte assurée par un réseau de transports collectifs (cars, bus, gare) ainsi que par un accès autoroutier.

Parallèlement aux services publics constituant le coeur de cible des France services, l'espace de Belleville-en-Beaujolais propose aux usagers la présence de structures associatives locales telles que l'Union départementale des associations familiales (UDAF), Formatic, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi, ou Calame Calade, spécialisée dans l'accès aux droits des personnes en difficultés, qui propose notamment des prestations d'écrivain public.

Cet espace héberge en outre des permanences du Service d'accueil et d'information du demandeur de logement (SAID), qui permet un accompagnement des personnes lors du dépôt de leur demande de logement social ainsi qu'un suivi de la demande grâce aux permanences de quatre bailleurs sociaux du territoire.

Ouvert tous les jours ainsi que le samedi matin sur rendez-vous, l'espace France services de Belleville-en-Beaujolais emploie trois conseillères à temps plein. Il a accueilli en 2024311(*) 9 199 Passages, soit en moyenne 47 personnes par jour (200 personnes par semaine) au cours du premier semestre ; 53 personnes par jour (210 par semaine) pendant le second semestre. Outre l'aide aux démarches, il propose un espace accès libre équipé de deux postes informatiques pour les personnes en capacité d'effectuer de manière autonome les démarches dématérialisées.

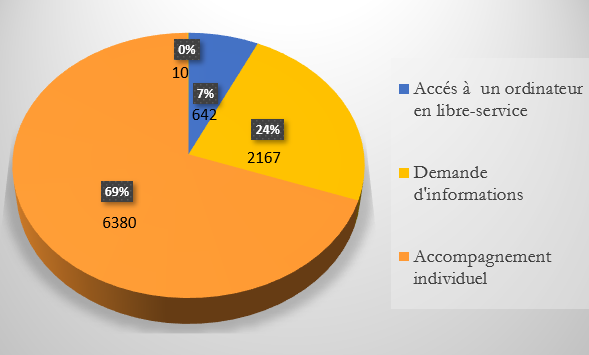

L'accès à un ordinateur en libre-service ne concerne toutefois que 7% des besoins, l'essentiel étant constitué par l'accompagnement individuel aux démarches (69%) ; les demandes d'information représentent 24% des besoins, comme le montre le schéma ci-dessous (chiffres de 2024).

Les partenaires de France services les plus sollicités sont la Carsat (avec une augmentation des demandes dans ce domaine entre 2023 et 2024 et une moyenne de deux rendez-vous pour un dossier), la CPAM, la CAF, la DGFiP et France titres.

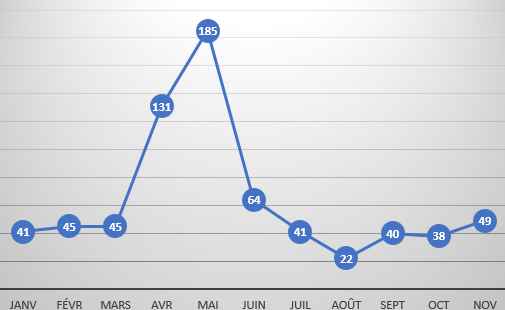

Le schéma ci-dessous illustre la saisonnalité des demandes concernant la DGFiP (54% des démarches se concentrent sur les trois mois de la campagne de déclaration : avril, mai et juin).

En 2024, des rendez-vous assurés sur place par la DGFiP (en mai) et la Carsat (en octobre) ont permis d'aider les conseillers France services sur les dossiers de déclaration d'impôt et de retraite les plus complexes. Dans le même esprit, la CAF a assuré six rendez-vous en visioconférence pour les dossiers dépassant le premier niveau d'information et requérant une intervention plus technique, à l'attention d'usagers rencontrant des problèmes de mobilité.

Des actions « hors les murs » ont été réalisées en 2024 pour mieux faire connaître la structure. Si la présence de conseillères sur le marché de Belleville-en-Beaujolais a été jugée peu efficiente, car les personnes approchées connaissaient déjà France services, en revanche l'initiative consistant à aller au-devant des jeunes au lycée Aiguerande de Belleville a pleinement convaincu la mission d'information (voir infra).

Lors de son audition, la défenseure des droits a confirmé la pertinence du déploiement de structures France services dans les QPV. Elle a alerté la mission sur les difficultés d'accès aux services publics propres aux quartiers de la politique de la ville, où la question ne se pose pas nécessairement en termes de mobilité ou de kilomètres, mais où « l'aller-vers » et l'accompagnement individualisé s'avèrent tout autant nécessaires312(*).

La mission d'information souscrit à cette analyse. Il est positif que, partageant cette logique, la ministre déléguée chargée de la Ville prévoie l'ouverture de 40 nouvelles maisons France services dans les quartiers à l'échéance de 2027 (« 20% des nouvelles Maisons France Services labellisées seront situées en QPV, soit 20 en 2026 et 20 en 2027 »313(*)).

Recommandation : Poursuivre le déploiement des espaces France services dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

f) Une voie à explorer : privilégier le déploiement de France services dans les sous-préfectures

Les statistiques de 2024 font apparaître une nette disproportion entre les structures portant des espaces France services, au sein desquelles les collectivités territoriales représentent la grande majorité :

- collectivités territoriales : 67% ;

- points de contact de La Poste : 15% ;

- caisses de Mutualité sociale agricole : 2% ;

- associations : 13% ;

- préfectures et sous-préfectures : 1%.

Parmi les sous-préfectures accueillant des France services, on peut citer Thonon-les-Bains et Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), Montluçon (Allier), Fougères (Ille-et-Vilaine), Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), Château-Gontier (Mayenne) et Provins (Seine-et-Marne).

L'État occupe donc une place mineure au sein de ces structures, ce qui interroge la rapporteure.

Or un déploiement systématique de France services dans les sous-préfectures, dans le cadre de la création de nouveaux espaces annoncées pour les mois à venir, présenterait pourtant des avantages certains, selon la rapporteure :

- ces bâtiments disposent de l'infrastructure nécessaire à l'accueil du public ; ils sont faciles d'accès en raison de leur localisation en centre-ville ;

- l'implantation d'espaces France services dans les sous-préfectures contribuerait à rendre de la visibilité à l'État dans les territoires, après des années d'affaiblissement des guichets des sous-préfectures ;

- ce fléchage permettrait de rééquilibrer le financement de ce réseau, pour lequel les collectivités territoriales sont mises à contribution alors que, comme l'ont fait observer nombre d'élus locaux à la mission d'information, France services a été rendu nécessaire par le désengagement de l'État dans les territoires : « Le financement des maisons France Services repose en grande partie sur un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales. Si l'État impulse le dispositif, il en délègue largement la mise en oeuvre et la charge financière aux intercommunalités ou aux communes, qui doivent assurer l'accueil, le personnel et les moyens logistiques. Cela peut poser des problèmes de soutenabilité financière, notamment dans les territoires ruraux aux ressources limitées, et contribuer à un sentiment d'injonction descendante sans moyens suffisants ».

Le déploiement des nouvelles France services dans les sous-préfectures permettrait ainsi « mieux équilibrer la charge financière entre l'État et les collectivités », conformément à un souhait récurrent des élus locaux consultés par la mission, et de limiter les coûts incombant aux collectivités territoriales.

La mission d'information plaide donc pour que les nouveaux espaces France services soient implantés, dans la mesure du possible, dans les sous-préfectures.

Recommandation : Privilégier l'implantation des nouveaux espaces France services dans les sous-préfectures, dans une logique de rééquilibrage des coûts incombant aux collectivités territoriales.

g) Permettre aux jeunes de mieux identifier les France services : un enjeu d'autonomie

Lors de leur déplacement dans le Rhône, le 16 juin 2025, le président et la rapporteure ont été sensibles à l'initiative de la France services de Belleville-en-Beaujolais, qui organise des permanences au lycée d'Aiguerande.

La mission d'information, fortement sensibilisée à la nécessité de mieux faire connaître les démarches incombant aux jeunes majeurs, tient à saluer cette formule très prometteuse : en effet, les jeunes générations sont peu représentées parmi les usagers du réseau (pour rappel, la France services de Plabennec visitée le 25 juin 2025 comptait 2,8% d'usagers dans la classe d'âge 15-25 ans ; ce chiffre est cohérent avec les 3% observés par la France service de Belleville-en-Beaujolais). Or le jeune public est particulièrement concerné par les démarches administratives, qu'il s'agisse de l'entrée dans la vie citoyenne (recensement, appel de préparation à la défense, inscription sur les listes électorales), du financement des études ou l'accès à l'autonomie et à la vie active.

De plus, la mission d'information a fait le constat de difficultés réelles auxquelles sont exposés les jeunes pour effectuer des démarches dématérialisées, en dépit de leur familiarité culturelle avec les outils numériques314(*). Ce point a été évoqué lors de l'audition du directeur interministériel de la transformation publique par la rapporteure, le 13 mai 2025. M. Thierry Lambert a alors relevé un enjeu particulier concernant les jeunes usagers, qui peuvent avoir du mal à appréhender le concept de démarche administrative, ce qui souligne selon le DITP l'importance d'une communication des services publics adaptée à cette catégorie d'usagers.

Il convient donc d'encourager le déploiement d'initiatives destinées à mieux faire connaître le réseau France services du jeune public, en s'inspirant des permanences organisées en milieu scolaire par la France service de Belleville-en-Beaujolais. De telles permanences pourraient également être encouragées dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les Crous315(*). Parallèlement, les associations étudiantes et les Crous pourraient être invités à développer leur présence dans les espaces France services.

Cette recommandation rejoint la proposition, exprimée précédemment, consistant à l'élaboration d'un guide spécifique destiné à accompagner l'entrée dans a vie active, et à le diffuser dans les Crous, les associations étudiantes et les France services.

Recommandation : Mieux préparer les jeunes usagers aux démarches administratives liées à l'entrée dans l'autonomie économique et citoyenne en organisant des permanences de structures France services dans les établissements scolaires et universitaires et en développant des partenariats entre France services, les associations étudiantes et les Crous.

h) Consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services

Les retours de terrain sont partagés quant à la possibilité d'un nouvel élargissement du « bouquet de services » offert par France services par rapport aux 12 opérateurs qu'il comprend à ce jour (France Travail, France Titre, l'Assurance Maladie, les Finances Publiques, Point Justice, France Rénov, le Chèque Énergie, l'Assurance Retraite, la MSA Agricole, La Poste, les Allocations Familiales et l'Urssaf).

Selon les informations transmises à la rapporteure par l'ANCT, « d'autres démarches (logement social, transport, retraite complémentaire, etc.) peuvent être sollicitées par les usagers qui interrogent les conseillers France services : ces derniers les réorientent vers le bon interlocuteur sachant que ces démarches n'entrent pas dans le bouquet de service national ». Ainsi, l'ANCT a fait état de « discussions en cours avec l'Agirc-Arrco pour une intégration dans France services »316(*).

Si certains élus consultés par la mission d'information plaident pour une extension du panier de services, d'autres, à l'inverse, alertent sur le risque lié à un élargissement excessif du panier de services, qui peut nuire à l'efficacité des agents : « En ouvrant le champ des missions données, les agents ont perdus en spécialisation et donc en qualité de réponse apportée aux usagers » ; « l'éventail excessif de leur champ d'intervention et la limite humaine de leurs compétences les conduit inexorablement à rester dans le superficiel ». Au surplus, des doutes sur la possibilité de maintenir une qualité de service équivalente avec l'extension de l'offre de services sont fréquemment exprimés : « Le panel des services est satisfaisant, son extension s'opposerait au maintien des compétences requises des agents » exprime ainsi un élu local dans un témoignage confié à la mission.

Dans une logique similaire, les interlocuteurs de la mission d'information rencontrés dans le Finistère lors de la visite de la France service de Plabennec, le 26 juin 2025, ont jugé que les 12 opérateurs nationaux constituaient une limite à ne pas franchir. M. Patrick Boucher, maire de Kersaint-Plabennec et vice-président de la Communauté de communes du Pays des Abers chargé des relations bloc local / solidarités, s'est pour sa part prononcé en faveur d'une amélioration du bouquet proposé dans les France services, par exemple en intégrant les démarches liées aux retraites complémentaires, tout en exprimant des réserves sur toute nouvelle extension de l'offre.

À court terme, il semble plus utile, aux yeux de la rapporteure, de se concentrer sur la stabilisation du dispositif avant d'envisager son élargissement à quelques nouveaux partenaires, une fois déployé le partenariat entre les France Services et l'AGIRC-ARCO, déjà initié.

À ce stade, elle partage les réserves exprimées par M. Stanislas Bourron, alors directeur de l'ANCT, lors de son audition par la mission et fait siennes les conditions qu'il pose à tout élargissement, à savoir « prendre en compte la capacité des conseillers, au nombre de deux, à accompagner des usagers pour des démarches relevant de domaines très variés (aides sociales, rénovation énergétique, impôts, handicap, etc.), (...) participation de l'organisation [nouvellement intégrée dans le panier de services] à la politique publique pour garantir un service de qualité aux usagers dans les France services (contribution financière, formation des conseillers, canal de communication dédié, soutien des France services lorsque des situations de blocage sont identifiées, etc.) ».

Recommandation : Stabiliser et consolider le réseau France services avant toute nouvelle extension du panier de services, sous réserve de l'aboutissement des chantiers déjà lancés.

i) Conforter le métier de conseiller France services

Les qualités de polyvalence des conseillers France service sont d'autant plus mises à l'épreuve que le bouquet de services offert dans les espaces France service s'est élargi. Cette exigence a conforté la professionnalisation des agents du réseau, qualifiés de « couteaux suisses de l'État » par une conseillère France service rencontrée par le président et la rapporteure lors de leur déplacement dans le Loir-et-Cher, le 19 juin 2025.

« Un nouveau métier s'est créé » : cette réflexion entendue par le président et la rapporteure pendant la visite de la France services de Beaulieu dans le Rhône, le 16 juin 2025, illustre et confirme la réelle professionnalisation des conseillers France services.

La maîtrise de nombreuses procédures ainsi que la nécessité d'une actualisation régulière, voire quotidienne, des connaissances de ces agents plaident pour une meilleure prise en compte du métier de conseiller France services : le renforcement de la formation initiale et continue, l'élaboration de fiches de poste standardisées et l'engagement d'une démarche visant à mieux identifier ce métier émergent (référentiel, titre professionnel, etc.) et davantage structurer le parcours professionnel des conseillers paraissent indispensables. Ces améliorations seraient à la hauteur d'un métier dont la mission d'information a pu constater combien il est exigeant et combien l'ouverture de véritables perspectives de carrière est justifiée.

Certains élus ont cependant exprimé des réserves, dans les témoignages adressés à la mission d'information, à propos de la qualité de l'information délivrée dans les France services : selon cette approche, les France services ne répondraient qu'à des besoins « basiques » et feraient aux usagers des réponses « trop souvent incomplètes », car « les agents n'ont pas forcément des formations aussi pointues que les services concernés ».

Or cette critique peut être tempérée : le fait que l'information délivrée par les conseillers soit « basique » est en effet intrinsèque au modèle, puisque les conseillers sont formés pour délivrer un premier niveau de réponse (aide à la constitution du dossier par exemple) au-delà duquel ils mettent l'usager en relation avec un conseiller de l'administration concernée.

Un autre élu consulté par la mission d'information exprime des doutes sur la qualité des services offerts aux usagers, qu'il impute à une formation insuffisante des conseillers, voire à un « manque de compétence ou d'expertise » de ceux-ci317(*). On observe toutefois que les France services sont saluées par de nombreux élus, qui soulignent l'engagement des conseillers et la qualité de l'accueil réservée aux usagers dans les France services : autant de points très positifs constatés par la rapporteure lors de ses déplacements sur le terrain.

Comme la mission d'information a pu le constater au cours de ses visites de terrain, la formation continue représente dans les France services un enjeu considérable, peut-être plus important encore que la formation initiale. D'abord parce que la réglementation évolue constamment ; ensuite parce que cet enjeu a été particulièrement mis en évidence par les agents eux-mêmes. Les conseillers France services doivent en effet se tenir à jour des dernières évolutions chez les douze partenaires nationaux, ce qui induit un besoin quasi-permanent de formation.

Celle-ci est assurée par les représentants départementaux des partenaires nationaux, sous la forme de webinaires à la conception desquels les agents peuvent être associés318(*), mais aussi de journées d'immersion chez le partenaire. Il en résulte une sollicitation importante à laquelle les agents ne sont pas toujours en mesure de répondre sans compromettre la continuité de service. C'est peut-être la raison d'une fréquentation inégale des webinaires délivrés par le partenaire319(*).

Formation initiale et continue des conseillers France services : vue d'ensemble

Dans ses réponses au questionnaire de la rapporteure, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a détaillé les efforts déployés en vue de la formation des conseillers France Services :

« Depuis septembre 2023, le temps de formation initiale a été doublé : 4 jours pour la formation socle commun et 6 jours pour la partie métier pendant laquelle intervient les opérateurs. Pilotée par l'ANCT, la formation initiale est déployée par le CNFPT. Ainsi 1800 conseillers France services ont été formés en 2024.

En outre, des formations continues sont organisées à l'échelle nationale (webinaire national) par les opérateurs à une fréquence d'une formation par mois. Au local, des formations sont également effectuées par les opérateurs ayant des réseaux déconcentrés : DGFIP (campagne des impôts par exemple), CAF, etc.

Outre la mise à jour du contenu de la formation initiale, des formations en distanciel sous forme de e-learning sont en cours de production afin de répondre aux besoins identifiés et apporter des éléments dès la prise de poste. »

Ces constats soulignent la nécessité d'assurer aux conseillers France services un déroulement de carrière cohérent avec leurs compétences et l'importance de leur mission pour nos concitoyens.

Recommandation : Assurer une meilleure prise en compte des évolutions du métier de conseiller France services en structurant la formation, les fiches de postes et le parcours professionnel des agents et en leur assurant un déroulement de carrière à hauteur de leurs compétences.

2. Renforcer la formation des agents pour améliorer l'information et l'accueil des usagers : un enjeu crucial, une dynamique à développer

a) Un besoin accru par la complexité de normes nombreuses et changeantes

Le constat d'une évolution constante de normes toujours plus complexes, en lien avec l'inflation législative, est aujourd'hui très largement partagé ; il a été décrit par M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État honoraire, auteur de l'ouvrage Les normes à l'assaut de la démocratie, qui lors de son audition par la mission d'information a commenté un « besoin permanent de précision et d'exhaustivité, qui automatiquement accroît la complexité des textes normatifs »320(*), a fortiori dans le domaine social qui appelle la complexité (« plus la norme est sociale, plus elle est rendue complexe »321(*)).

Le Sénat a consacré de nombreux travaux à cette tendance322(*), qui affecte aussi bien les collectivités locales que l'administration de l'État.

Or la complexité des normes se répercute sur la complexité des démarches incombant à l'usager : « Le formulaire papier ou numérique est la transposition matérielle de la norme qui s'applique à celui qui essaie de le remplir. Si la norme est complexe, le formulaire le sera aussi »323(*).

Il en résulte un besoin toujours plus important de formation des agents face à l'évolution fréquente des règles qui induit pour les usagers un besoin croissant d'information, en particulier en matière d'aide sociale ou d'indemnisation ; or plusieurs études menées auprès des usagers, dont la mission d'information a pris connaissance, mettent en évidence une capacité variable des agents à répondre à des demandes parfois très simples.

b) Une information du public parfois défaillante

De manière éclairante, le dernier Baromètre des services publics met en évidence l'importance attachée par les usagers à la clarté de l'information délivrée par les services : « La clarté des informations reçues dans le cadre des échanges avec les services publics est mise en avant par la majorité des usagers (plus de 75 % sur la moyenne de l'ensemble des services) »324(*).

Or une enquête menée en 2023 par le Défenseur des droits et l'Institut national de la consommation (INC)325(*) sur l'accueil téléphonique des services publics pointait des lacunes importantes dans l'information fournie aux usagers de quatre administrations : l'Assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, Pôle emploi et les Carsat. Outre une « joignabilité » limitée, avec un taux d'aboutissement des appels de 60 % seulement326(*), les résultats mettaient en évidence, de manière générale, un taux assez faible de réponses satisfaisantes : plus de 50 % pour la CAF et Pôle emploi, mais 22 % pour l'Assurance maladie, et plus de 70 % de refus de réponse pour la Carsat, en l'absence de communication du numéro de sécurité sociale.

L'enquête mettait en évidence certaines lacunes même lorsque les usagers recevaient une réponse. Ainsi, à la question « Quelles sont les démarches à faire pour obtenir une carte Vitale ? », « seuls 22 % [des appelants] obtiennent une réponse acceptable et moins de 5 % obtiennent des réponses précises et conformes aux attentes. » Les résultats ne sont pas meilleurs pour la Carsat : à l'une des questions posées, « Dans plus de deux tiers des cas les usagers se disent insatisfaits par la réponse obtenue. Le taux d'insatisfaction est plus élevé pour les personnes d'âge mûr et les personnes avec des difficultés de maîtrise de la langue ».

Les quatre administrations concernées ont répondu aux observations formulées par le Défenseur des droits et l'INC. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) faisait notamment valoir un effort important de formation (deux à trois semaines pour les téléconseillers) et une démarche d'amélioration continue de la qualité : « Un suivi qualitatif des réponses est en place (écoute d'appels au hasard) et le taux de qualité de la réponse est de 85 % ». Elle notait également que la fourniture du numéro de sécurité sociale (NIR) est indispensable : « à bon droit, et en respectant les consignes, nos téléconseillers font de la fourniture du NIR, et d'éléments d'identification personnels supplémentaires, un prérequis indispensable au service », notamment pour s'assurer que l'usager relève du régime général.

Pôle emploi relevait pour sa part les éléments suivants : « Accessible le matin et l'après-midi des jours ouvrés, aux heures d'ouverture des agences, avec une attente moyenne de moins de trois minutes, le numéro de téléphone 3949 est organisé en différentes files sur lesquelles le demandeur d'emploi est dirigé en fonction des choix qu'il réalise sur le pavé alphanumérique et le degré de complexité de sa demande. Certaines files sont automatisées (réponses préenregistrées), d'autres permettent d'être mises en relation avec un assistant de premier niveau (exemple : assistance Inscription) et, enfin, certaines avec un conseiller Pôle emploi. [...] Par ailleurs, les demandeurs d'emploi ont également la possibilité de choisir d'être rappelés dans les 2 heures ou de laisser un message vocal qui sera transformé en mail pour être traité au sein de leur agence ».

Reste que les résultats ne témoignaient pas de réelle amélioration par rapport à la précédente enquête conduite en 2016. L'appréciation générale du Défenseur des droits est sans appel : « Les résultats montrent que le téléphone ne constitue toujours pas un outil satisfaisant pour l'accueil et l'information des usagers par les services publics. Comme en 2016 lors de notre première enquête, le canal téléphonique ne constitue pas une alternative de qualité au numérique ».

Ce constat concorde avec celui d'un usager cité dans une autre enquête précédemment évoquée, le Baromètre du non-recours dans la communauté urbaine d'Arras327(*) : « À chaque fois que l'on téléphone soit à la CAF ou à la CPAM, nous n'avons pas le même interlocuteur et cela arrive très souvent qu'il dise tout le contraire des informations reçues du conseiller précédent. Je pense qu'il y a un manque de formation. Cela m'est déjà arrivé : le conseiller ne savait pas répondre à mes questions... ».

On peut voir dans ces lacunes un écho des critiques que formulent les syndicats de la fonction publique entendus par la rapporteure328(*) : ceux-ci pointent notamment une perte d'expertise à force de mobilité entre les postes, et un problème de continuité du service puisque les agents expérimentés sont sollicités pour former les nouveaux « sur le tas ». Ils déplorent aussi des formations tardives, en particulier de contractuels, alors que la formation initiale devrait selon eux intervenir avant la prise de poste, et relèvent les inconvénients liés, en termes d'apprentissage, aux téléformations par rapport aux modules en présentiel.

c) Un satisfecit : l'écoute et la bienveillance semblent avoir été intégrées dans les formations

Ces réserves doivent être tempérées par les progrès constatés dans l'écoute et la bienveillance des agents. Le Défenseur des droits et l'INC prennent ainsi soin de noter que, malgré des résultats en demi-teinte, « les agents des plateformes téléphoniques eux-mêmes ne sont pas en cause - l'enquête souligne d'ailleurs leur patience et amabilité. » C'est le résultat d'un effort volontariste de formation des administrations concernées : dans sa réponse à l'enquête, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) met en avant la formation de ses agents aux principes de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC, qui a pour ambition de faire passer l'administration d'une logique de contrôle à une logique d'accompagnement et de conseil, comme cela a été indiqué précédemment.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) indique quant à elle, dans sa réponse au questionnaire adressé par la rapporteure : « Un serious game329(*) dédié à l'appropriation de la loi ESSOC a été déployé, et les principes de la relation de confiance sont désormais intégrés dans les formations initiales des métiers de l'Urssaf. Ces initiatives ont permis une meilleure application de ce droit et une amélioration de la relation avec les usagers ».

Enfin, l'Assurance maladie souligne que dans le cadre de l'engagement n°1 de « Services publics + » (« Dans le respect mutuel, vous êtes accueillis avec bienveillance et avez le droit à l'erreur »), « la bienveillance et la courtoisie sont intégrées dans la formation socle de tous les conseillers avant leur prise de fonction »330(*).

La rapporteure note ainsi avec satisfaction que les administrations se sont pleinement approprié l'idée que, tout autant que les compétences relatives au poste, la bienveillance envers l'usager doit faire partie intégrante du dispositif de formation des agents.

Ainsi, selon le Baromètre des services publics publié en juin 2025, « Le sentiment d'avoir été accueilli avec bienveillance et respect obtient l'un des scores les plus élevés, tous indicateurs confondus (73 % sur la moyenne de l'ensemble des services publics) », les pourcentages les plus hauts étant attribués aux pompiers (90 %), aux hôpitaux publics (85 %), à la mairie (87 %), à la Gendarmerie nationale (83 %) et à France service (79 %).

d) L'accueil du public : une compétence à valoriser dans le déroulement de carrière des agents

L'interaction entre l'usager qui se présente dans un service public et l'agent qui traite sa demande ne se résume pas à un échange d'informations. Le sociologue Vincent Dubois a travaillé sur l'accueil de l'usager dans une caisse d'allocations familiales : « L'une des surprises de l'enquête, révèle-t-il, a ainsi été que ces guichets, qu'on voit comme anonymes et froids, sont aussi des lieux d'expression des difficultés personnelles où les visiteurs se rendent pour chercher une écoute, des conseils, et pas seulement pour remplir des formulaires ou obtenir une information »331(*).

Cette étude a été menée dans les années 1990 ; or la configuration des lieux d'accueil est très différente aujourd'hui, avec notamment la systématisation de l'agent d'accueil dans les administrations. Pour autant, ce rôle de lieu d'écoute, de rencontre, de lien social semble à présent assumé par les France Services, comme l'ont confirmé les tables rondes tenues lors des déplacements de la mission d'information. Dans l'Yonne332(*), une conseillère France services a ainsi cité ce propos d'un usager : « Vous êtes la seule personne à qui j'ai parlé cette semaine ». Cette forme d'accueil réclame une posture particulière d'écoute et d'empathie.

La posture bienveillante et empathique de l'agent public est l'un des apports de la démarche « Services Publics + », aboutissement d'une longue évolution dans la conception des rapports entre l'usager et l'administration. Mais les agents en contact avec le public doivent également savoir faire face à la frustration d'un usager à qui l'on n'est pas en mesure d'apporter la réponse qu'il attend. La gestion de cette frustration est un enjeu particulier dans les France Services, où l'on n'apporte qu'une réponse de premier niveau, et où l'agent doit parfois expliquer qu'il n'entre pas dans ses missions de traiter les demandes ne concernant pas l'un des douze partenaires du réseau.

D'où une agressivité parfois constatée chez les usagers - une agressivité que les maires et secrétaires de mairie ne connaissent que trop bien. Comme l'a exprimé de manière très directe un maire lors de la table ronde organisée dans l'espace France Services de Saint-Florentin, « il faut aussi savoir se faire respecter ! ».

C'est pourquoi l'accent doit être mis, dans la formation initiale comme continue des agents amenés à être en contact avec le public, sur le « savoir-être » indispensable à leurs fonctions. Il existe, de ce point de vue, des bonnes pratiques au niveau local : à la maison France services de Saint-Florentin, les agents suivent des formations à la gestion des conflits.

Une attention particulière doit également porter sur le premier accueil dans les bâtiments administratifs, par des agents dont c'est la fonction. Point d'entrée de l'usager dans l'administration, le premier accueil revêt une dimension fondamentale de la relation entre l'usager et les services publics et de l'image que s'en fait l'usager. L'un des représentants syndicaux de la fonction publique auditionnés par la rapporteure en fait même le moment le plus important du service public333(*) : non seulement par l'orientation de l'usager vers le service pertinent, mais aussi par l'écoute qui sera apportée à sa demande et la prise en compte de sa situation.

L'accueil : un élément décisif du parcours usager au Service social départemental de Bondy (Seine Saint Denis)

La rapporteure a pu apprécier, lors de son déplacement en Seine Saint Denis, le 8 juillet 2025, l'importance attachée à l'accueil des usagers par les responsables du Service social départemental de Bondy.

Moment clé du parcours de l'usager, l'accueil permet l'écoute et l'orientation de celui-ci ainsi que la détection d'éventuelles situations d'urgence (violences intrafamiliales, détresse psychologique, rupture alimentaire, urgence logement, etc.) nécessitant une prise en charge spécifique dans des délais rapides. Au vu de la situation exposée aux agents auxquels incombe l'accueil de premier niveau (la même équipe peut être chargée de l'accueil téléphonique ou physique en fonction du planning du service), 25 % des personnes accueillies par le service social - l'accueil est inconditionnel et n'est pas subordonné à un rendez-vous - sont reçues le jour-même par une assistante administrative (accueil de deuxième niveau), qui peut les orienter vers une assistante sociale.

Le département a embauché des assistantes administratives formées à l'accès aux droits afin d'assurer un accueil de premier niveau de qualité, avant l'intervention éventuelle d'un assistant social (une assistante sociale à temps plein assure 500 rendez-vous par an et suit quelque 200 familles ; à ce jour, selon les informations transmises à la rapporteure, quatre postes d'assistant social sont vacants, signe de la difficulté à recruter dans ce métier désormais « en tension »).

Or l'accueil semble rester un point perfectible de la formation des agents : l'un des représentants syndicaux cités décrit ainsi un accueil des préfectures assuré, faute de moyens humains, par des standardistes qui n'ont pas de compétences pour orienter les usagers, tandis qu'un autre regrette que « la filière accueil [soit] pour l'instant un métier secondaire, de reclassement des gens "cassés" par leur métier ».

La mission d'information estime, au contraire, que savoir accueillir et savoir orienter est une compétence à part entière, qui doit être valorisée en tant que telle dans la formation et dans le déroulement de carrière des personnels.

Recommandation : Valoriser l'accueil du public, quel que soit le canal de contact, en tant que compétence dans la formation et le déroulement de carrière des agents.

3. L'enjeu de l'intelligence artificielle : faciliter sa diffusion au sein de l'administration, tout en gardant le contrôle

L'intelligence artificielle apparaît comme une voie prometteuse pour divers axes d'amélioration des services publics : améliorer la réponse apportée aux usagers, mais aussi pratiquer des simulations, piloter l'activité, etc.

a) Des outils d'amélioration de la réponse à l'usager qui essaiment dans les administrations...

Présenté officiellement au mois d'avril 2024, un outil d'IA appelé Albert, conçu par le DataLab de la Dinum, a été mis à la disposition, à titre expérimental, de 60 conseillers de 30 espaces France Services. L'outil a trois fonctions :

- accélérer la recherche d'informations administratives fiables pour les conseillers ;

- offrir des réponses à jour et contextualisées, dans un environnement réglementaire complexe et mouvant (plus de 160 démarches couvertes, 12 opérateurs partenaires) ;

- faciliter l'intégration des nouveaux conseillers, en leur fournissant un appui numérique quotidien, autonome et rapide d'accès334(*).

Tels que présentés par l'ANCT, les premiers retours suggèrent une certaine perfectibilité de l'outil :

- « l'outil a été utilisé principalement pour des vérifications ponctuelles, et non comme appui quotidien à l'accompagnement des usagers ;

- les exigences minimales en matière de qualité, de validation métier et d'organisation produit représentent un axe d'amélioration pour le succès d'un tel outil ;

- les modèles utilisés dans Albert France services présentent des limites sur des cas d'usage opérationnels ».

Toutefois, souligne l'ANCT, « Albert France services a éveillé l'intérêt de nombreuses administrations en recherche d'illustration métier de l'usage de l'IA générative au sein de l'Administration » ; de plus, « les deux tiers des expérimentateurs recommanderaient Albert France services à leurs collègues ». On peut donc espérer qu'à terme, Albert représente une réelle plus-value dans le service rendu à l'usager, dans les France services et au-delà.

La rapporteure observe néanmoins que le sujet de l'intelligence artificielle a été très peu évoqué lors des différents déplacements de terrain de la mission d'information.

L'outil a pourtant d'ores et déjà essaimé dans l'administration : Albert nourrit notamment l'IA « maison » IApasdequoi, expérimentée par la Cnav, dont l'objectif est de « mieux cibler les questions carrière et retraite les plus fréquentes adressées par les salariés à leur entreprise, voire en fonction des typologies d'entreprise, permettre après analyse d'en tirer des enseignements sur les demandes et besoins de salariés en fonction de leur secteur d'activité »335(*). La Cnav a développé plusieurs autres outils d'IA, dont une IA spécialisée dans les relations clients développée par un prestataire externe.

L'Assurance maladie s'est pour sa part dotée d'une « stratégie IA Gen » destinée à encadrer le développement et l'usage des IA génératives, ainsi que d'un « programme de sensibilisation et de formation à l'IA générative de ses collaborateurs, incluant un module d'e-learning obligatoire pour tous ses agents et des ateliers d'idéation et des parcours de formation »336(*). Elle a enfin lancé l'expérimentation, en partenariat avec MistralAI, de « sa propre plateforme IA Générative entièrement hébergée et exploitée sur ses serveurs internes, garantissant ainsi à ses utilisateurs un niveau élevé de sécurité ».

Ce ne sont que quelques-uns des exemples d'utilisation de l'IA par l'administration : selon le site info.gouv, des intelligences artificielles réalisent également, « pour les agents de l'administration fiscale, des projets de réponses aux 16 millions de demandes qui leur sont faites en ligne chaque année, rédigent des synthèses qui serviront à la pré-instruction des 4 000 projets environnementaux déposés chaque année dans les DREAL, etc. »337(*)

Si les autres administrations développent surtout des applications métier, la Direction de l'information légale et administrative (DILA), qui opère le site service-public.fr, a engagé une véritable réflexion prospective sur la manière dont l'intelligence artificielle affectera l'information qui sera délivrée aux citoyens338(*). En effet, les principaux acteurs mondiaux dans ce domaine ont l'intention de se substituer aux moteurs de recherche traditionnels, avec des conséquences très importantes sur la visibilité de l'information délivrée par les sites de l'administration. La réflexion développée au sein de la DILA dans ce domaine a attiré l'attention de la rapporteure.

b) ... mais dont l'usage doit être encadré par une vision stratégique et cohérente

S'il est indispensable que les administrations se saisissent de l'outil, il convient de prêter attention au foisonnement incontrôlé et sans vision d'ensemble.

La délégation sénatoriale à la prospective a ainsi souligné que l'« utilisation [de l'IA] au service de l'intérêt général ne [pourrait] se faire qu'à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient pleinement confiance »339(*).

Sur ce point, un récent rapport du Sens du service public publié par la Fondation Jean Jaurès souligne à juste titre la nécessité :

- de garantir à l'usager une « transparence réelle [...] quant à l'utilisation de l'IA dans les processus administratifs, notamment lorsqu'elle intervient en appui des décisions ou des réponses fournies aux usagers » ;

- de réaliser régulièrement des audits de manière à évaluer les effets réels des dispositifs automatisés ;

- de limiter l'IA à des « fonctions d'assistance dans des tâches secondaires, sans se substituer au jugement professionnel »340(*).

Afin de garantir la transparence, pour l'usager, des décisions individuelles automatisées, le Défenseur des droits a pour sa part recommandé de consacrer un « droit à l'explication » pour toutes les décisions administratives individuelles partiellement et entièrement automatisées341(*).

La mission d'information appelle donc à la formulation d'une doctrine claire en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle.

Recommandation : Formuler une doctrine claire sur l'utilisation de l'IA au service des usagers, dans une logique de transparence des décisions individuelles automatisées, et la diffuser à tous les niveaux de l'administration.

Un récent rapport de la délégation aux collectivités territoriales rappelle en outre que le recours à l'IA pose des questions de responsabilité juridique et de sécurité (données sensibles, cyberattaques). Il estime par ailleurs que « l'IA peut permettre d'automatiser des tâches bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent »342(*) : la rapporteure souscrit à ce point de vue, d'autant que cela pourrait permettre aux agents de se recentrer sur les tâches apportant une valeur ajoutée à l'usager.

Mais il conviendra d'anticiper les risques de démotivation des agents, voire de perte de sens qui pourraient être associés à l'utilisation de l'IA. L'un des représentants syndicaux entendus en audition par la rapporteure observait ainsi : « on fait faire à la machine des tâches jusque-là dévolues à des agents, qui conservent les cas les plus difficiles. Ainsi, ils n'ont plus la satisfaction de répondre positivement sur des cas simples ».

Comme l'a souligné la délégation sénatoriale à la prospective dans son rapport précité, « L'enjeu des compétences est double : le recrutement de profils spécialisés d'une part, et l'acculturation et la formation des agents d'autre part »343(*) : ce constat implique le recrutement et la fidélisation d'experts de la donnée et la montée en compétence de l'ensemble des agents. Un effort de sensibilisation et de formation à l'IA, à ses usages et à ses risques doit donc être conduit à tous les niveaux.

S'agissant plus précisément des postes d'encadrement de l'administration, M. Jean-Denis Combrexelle a, lors de son audition, souligné que l'IA relevait pour le moment du domaine des techniciens : « Actuellement, l'IA est affaire de spécialistes, et échappe aux politiques et aux administrateurs. L'IA pourra favoriser une simplification à l'extrême, mais son usage fera surgir d'autres questionnements. Imaginons que l'on crée une nouvelle prestation sociale. [...] Si l'on recourt à l'IA, on donne des critères précis à l'algorithme, par exemple pour attribuer une prime à tout jeune médecin qui s'installe dans un désert médical : l'algorithme décidera, les médecins sauront immédiatement s'ils sont éligibles ou non, et le tour est joué. Tout devient extrêmement simple. Mais comment garantir qu'un tel processus est sécurisé ? Qui contrôle l'algorithme ? Un technicien. Comment être certain qu'il est loyal ? »344(*).

Il est donc vital que l'administration soit en mesure de porter un regard éclairé sur la conception de ces algorithmes.

M. Jean-Denis Combrexelle avertit en outre, s'agissant de l'IA, que « le recours à l'IA imposera de créer des compétences combinant vision politique, juridique et technique. Or ces profils sont encore très rares en France »345(*).

Garder le contrôle sur les outils d'intelligence artificielle impliquera donc un important effort de formation dans les niveaux d'encadrement de l'administration, afin d'assurer la cohérence entre les outils d'intelligence artificielle et les politiques publiques dont ils sont sensés accompagner la mise en oeuvre.

Recommandation : Former, dans la fonction publique, des profils susceptibles de maîtriser à la fois les aspects politiques et juridiques ainsi que la dimension technique, tant des algorithmes que de l'intelligence artificielle, afin que l'administration soit en mesure de contrôler l'utilisation de ces outils.

4. Concevoir des outils numériques au service de l'usager : de nombreux « irritants » à dépasser, pour les usagers comme pour les agents

Bien qu'un chemin considérable ait été parcouru dans les droits reconnus à l'usager dans ses relations avec l'administration, les intentions doivent se traduire concrètement par une simplification des démarches pour les usagers. Pour M. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d'État honoraire et auteur de l'ouvrage Les Normes à l'assaut de la démocratie, « le vrai produit d'une réforme, c'est le formulaire. Du côté des administrations, le ministre veut sa loi, les cabinets suivent, puis viennent les décrets d'application. Une fois la loi et les décrets publiés, tout le monde a le sentiment du travail accompli. Le formulaire est renvoyé à la "cuisine administrative" ».

Or, explique M. Jean-Denis Combrexelle, « les gens ordinaires ne lisent pas les lois ni les décrets : ils interagissent avec un formulaire. Pourtant, on y consacre beaucoup moins de temps et d'énergie qu'à l'élaboration législative. D'ailleurs, les directeurs d'administration centrale, et moins encore les ministres, n'examinent presque jamais les formulaires qui sont l'aboutissement de la loi. »

En d'autres termes, donner de nouveaux droits aux usagers, tels que le droit à l'erreur, est nécessaire mais pas suffisant : il faut que ces droits se traduisent dans la réalité des rapports entre le public et l'administration, en particulier dans la conception des formulaires, et plus largement dans celle des outils numériques qui constituent aujourd'hui l'essentiel de l'interface entre les services publics et le citoyen. Ce constat met en évidence le besoin d'accompagnement humain évoqué à plusieurs reprises dans ce rapport, ainsi que l'a fait remarquer notre collègue Marianne Margaté : « C'est le formulaire qui rend la réforme accessible. Et le poids du formulaire est devenu d'autant plus important que les moyens humains d'accompagnement ont diminué. Or l'accompagnement humain contribue lui aussi à la perception de la réforme par les citoyens, et sans lui les réformes semblent virtuelles, vaines, effectuées pour le simple plaisir de réformer »346(*).

De fait, le bilan est inégal en matière d'interface entre services publics et citoyens : si l'administration française a consenti de réels efforts pour améliorer son interface avec les citoyens, il subsiste de nombreuses situations où, bien loin d'avoir simplifié les choses, l'outil numérique finit au contraire par les rendre plus complexes.

a) Les difficultés liées, pour les agents, à une « simplification » mal menée

La conception d'un outil numérique n'est pas un aboutissement en soi : encore faut-il que son premier utilisateur, l'administration, puisse le prendre en main dans de bonnes conditions. Or, selon plusieurs représentants des syndicats de la fonction publique entendus par la rapporteure347(*), ce n'est pas toujours le cas : « les agents ne sont ni associés à la numérisation ni consultés : on leur donne un outil, à eux de se débrouiller avec » ; c'est pourquoi « les nouveaux outils devraient être déployés dans le cadre d'une méthodologie, afin qu'ils soient moins source de tensions ou de pressions - car l'usager se retourne toujours vers les agents ».

À titre d'exemple, le médiateur de France travail observe, dans son rapport d'activité publié en avril 2024, que l'inadaptation du menu déroulant mis à la disposition des conseillers conduit à des motifs de refus de financement de formation dont l'incompréhension constitue un problème récurrent.

France Travail : un simple défaut de conception qui engendre des incompréhensions

Dans son rapport d'activité 2023348(*), le médiateur de France Travail signale un problème très spécifique rencontré par certains usagers : « les motifs des refus de financement de formation posent un problème récurrent, car ils sont souvent incompris par les candidats. Ils expriment parfois des motifs différents de ceux exprimés en agences ; l'une des raisons réside dans les motifs proposés par le système informatique, qui ne permettent pas de notifier la décision avec le motif réel de refus. De fait, les agences sont contraintes par une liste très limitée de motifs génériques et impersonnels. Les conseillers sont tributaires de cette liste exhaustive et obsolète qui les oblige à choisir le motif approximatif le plus proche de la réalité, mais qui n'est pas toujours adapté à la situation ».

b) Le guichet unique des entreprises : un cas d'école de numérisation manquée ?

Pensé au départ comme une simplification au service des entrepreneurs, le guichet unique des formalités des entreprises a été créé par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte. Il se substituait aux centres des formalités des entreprises (CFE) des six organismes auprès desquels les entrepreneurs devaient déclarer une création, une modification ou une cessation d'activité, en fonction de la nature de cette activité : chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, Urssaf, greffes des tribunaux de commerce, chambres de l'agriculture, centres des impôts.

Le Guichet unique des formalités des entreprises, lancé le 1er janvier 2023 et géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), relevait donc de la mise en oeuvre du « dites-le nous une fois », l'usager n'ayant plus qu'un seul interlocuteur. Il promettait également une réduction des temps de traitement, un suivi en temps réel et une réduction des erreurs liées à la transmission des informations entre les organismes gestionnaires des CFE.

Or sa mise en oeuvre a été marquée par de multiples difficultés, pour la plupart liées à des erreurs de conception : surcharge des serveurs engendrant des blocages, rejets inexpliqués de documents par le système, erreurs dans la conception des champs à remplir. La procédure elle-même était aussi en cause, notamment l'impossibilité de déclarer plusieurs modifications d'activité en une seule fois. Le guichet unique impose également à l'utilisateur de passer par la procédure d'identification France Connect+, plus sécurisée mais aussi plus lourde à mettre en oeuvre. Enfin, l'assistance fournie par l'opérateur s'est avérée défaillante.

Ces problèmes de conception ont eu de très lourdes conséquences pour les entreprises, illustrées dans l'encadré ci-dessous : délais importants, impossibilité de fournir les justificatifs demandés, etc. Le ministère de l'économie et des finances a annoncé, en décembre 2024, une nouvelle version du site pour la mi-2025, avec de nombreuses améliorations ergonomiques349(*).

INPI : quand un jour de retard grippe l'ensemble de la machine

La presse locale s'est fait l'écho350(*) des mésaventures d'une mère de famille souhaitant ouvrir un café-épicerie dans un petit bourg de Vendée. Dans cette perspective, elle a procédé, en novembre 2023, aux démarches nécessaires pour l'inscription de son établissement au Registre national des entreprises (RNE) auprès du guichet unique. Mais un acte de naissance envoyé un jour après le délai limite fixé pour la constitution du dossier a précipité la gérante dans un trou noir administratif, chacun de ses interlocuteurs (tribunal de commerce, Insee, etc.) se renvoyant la responsabilité de ce blocage qui l'empêchait de finaliser la constitution de son dossier. Pendant ce temps, son établissement, faute d'avoir reçu de l'INPI ses numéros Siren, Siret et Kbis, demeurait sans existence légale - et dans l'incapacité, de ce fait, de recevoir ses premières livraisons. Cette situation l'a contrainte à repousser l'ouverture du café de plusieurs semaines.

En Vendée, les mécontentements liés aux dysfonctionnements du guichet unique - avec notamment de très importants retards de traitement - se sont accumulés au point de contraindre le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon à recruter un vigile pour protéger les agents351(*).

Le cas du guichet unique des formalités des entreprises montre comment une réforme partant de principes louables peut conduire, dans les faits, à priver les usagers de leurs droits. En l'espèce, la numérisation a même marqué une régression par rapport aux CFE, dont la création relevait à l'origine d'une simplification administrative. M. Jean-Denis Combrexelle, auditionné le 13 mai 2025, a témoigné de ce qu'il qualifie d'échec : ayant, au début de son parcours dans l'administration, participé à l'expérimentation des CFE en 1978, il était alerté, plusieurs décennies plus tard, dans ses fonctions de directeur de cabinet de la Première ministre, des graves difficultés de l'INPI : « Sans les ressources de l'informatique, le système fonctionnait. [...] On crée un système facilitant la création d'entreprise, et quarante-cinq ans après, malgré toutes les ressources à notre disposition, on constate que les arbitrages rendus n'ont pas toujours favorisé l'efficacité. C'est un terrible aveu d'échec »352(*).

c) Quand l'usager n'entre pas dans les cases

Le cas pratique suivant, issu d'un témoignage dont la mission d'information a eu connaissance, illustre les difficultés auxquelles peut se heurter un usager quand, contraint à une démarche en ligne, il n'entre pas « dans les cases » des formulaires numériques.

Environ deux jours avant leur départ, deux passagers ont été avertis par SMS que leurs places de train n'étaient « plus disponibles » « en raison d'un changement de matériel » (c'est-à-dire la suppression de voitures).

Le remboursement des deux billets annulés a été particulièrement complexe :

- sur le site de la SNCF, le « bot » a constaté que train n'avait pas été annulé, ce qui empêchait de renseigner un motif simple de remboursement ;

- seul un contact téléphonique avec un agent de la SNCF (obtenu après plus de 15 minutes d'attente) a permis de contourner l'obstacle en sélectionnant dans le menu déroulant le motif « autre », puis « pas de places assises dans le train » (ce qui n'est pas le vrai motif d'annulation des billets), permettant d'arriver à un champ libre où l'on peut expliquer sa situation et joindre des pièces justificatives.

C'est donc, finalement, l'agent contacté par téléphone qui a fourni « l'astuce » à utiliser pour obtenir le remboursement : illustration par l'exemple des vertus de l'omnicanalité.

Un autre témoignage, trouvé sur la page internet de « service public + »353(*) et daté de janvier 2025, concerne une demande de certificat d'immatriculation effectuée pour un membre de la famille de l'internaute, qui exprime une irritation compréhensible face à une « anomalie bien connue de [France titres dont les] équipes techniques font tout leur possible pour résoudre ce dysfonctionnement » :

« [...] Je travaille moi-même dans le digital, et même en étant très à l'aise sur un ordinateur, je suis consternée de la qualité des outils imposés pour réaliser cette action. C'est simple, voilà 3 jours que je bataille dans le vide sur un site mal conçu, et qui n'arrête pas de crasher. Des messages d'erreurs à n'en plus finir : - "action non autorisée" lorsque je clique sur "commencer la démarche"- "vous n'êtes pas le titulaire de cette carte grise" lorsque j'arrive à contourner les erreurs et avancer plus loin. Inutile de vous préciser que tout est en règle et que [la parente de l'internaute] elle est bien le titulaire du véhicule. [...] Nous voilà complètement bloqués pour réaliser cette démarche, on ne vous félicite vraiment pas. »

France titre fait la réponse suivante le 5 février 2025 :

« [...] Nous vous remercions pour votre retour d'expérience et nous prenons en considération les difficultés rencontrées dans vos démarches. Nous comprenons que vous souhaitez réussir à faire la demande de changement d'adresse de la carte grise de xx354(*). Rassurez-vous, vous pourrez faire la demande de changement d'adresse sans difficulté, et vous ne rencontrerez plus le message disant « Les informations relatives à votre compte ne correspondent pas à celles du titulaire de la carte grise... » en faisant la téléprocédure ci-dessous.

En cas de blocage pour réaliser la démarche via la procédure classique « Modifier l'adresse sur ma carte grise », une téléprocédure complémentaire est disponible depuis accessible uniquement en se connectant par FranceConnect.

Il convient de choisir la démarche, « Faire une autre demande concernant un véhicule » de sélectionner comme catégorie « Faire une autre demande » et en sous-catégorie « Je n'arrive pas à déclarer mon changement d'adresse dans le cadre de la téléprocédure " Je modifie l'adresse sur la carte grise ».

En ce qui concerne les problèmes de connexion, vous avez la possibilité de nous contacter directement sur notre site en cliquant sur ce lien : https://immatriculation.ants.gouv.fr/aide-et-contact en sélectionnant l'objet : VoxUsagers.

Sachez que cette anomalie est bien connue de nos services et que nos équipes techniques font tout leur possible pour résoudre ce dysfonctionnement. [...] »

d) L'administration numérique pour les étrangers en France : une dématérialisation à marche forcée, contrariée par de nombreux dysfonctionnements

Le guichet unique des formalités des entreprises n'est malheureusement que l'un des exemples de dysfonctionnements d'outils créés à l'origine pour simplifier la vie des usagers. L'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), lancée en 2014 avec l'intention de « privilégier une dématérialisation de "bout-en-bout" (de l'usager à l'agent) pour les procédures séjour et acquisition de la nationalité et une dématérialisation partielle sur les périmètres asile et éloignement »355(*) a, elle aussi, suscité de nombreuses critiques.