AVANT PROPOS

« Qu'il s'agisse de préparer un départ à la retraite, de créer une entreprise ou simplement de renouveler sa carte d'identité, l'usager est confronté à l'Administration avec un grand "A" avec, chaque fois, le constat de la complexité et, souvent, le sentiment qu'il serait possible de faire plus simple »1(*) : ce constat établi en 2012 par la structure interministérielle chargée de la modernisation et de la simplification de l'action publique pourrait avoir été écrit aujourd'hui. Il met en évidence, pour le lecteur de 2025, la persistance de difficultés majeures, pour l'usager, dans ses relations avec les services publics, alors même que la simplification des démarches administratives est inscrite sur la feuille de route de tous les gouvernements de notre pays depuis une vingtaine d'années et que son cadre juridique s'est renforcé au fil du temps au profit de l'usager.

Selon ce document vieux de plus de dix ans, mais qui paraîtra très actuel à nombre de nos concitoyens, la préparation de la retraite est présentée comme un « long, fastidieux et peut-être même inquiétant parcours ».

Sont tout particulièrement fléchés comme des « événements de vie » critiques pour les usagers le décès d'un proche, le handicap ainsi que le renouvellement ou l'établissement de papiers d'identité - comment ne pas évoquer, sur ce dernier point, le mécontentement causé, en 2022-2023, par des délais de délivrance des titres d'identité jamais atteints - jusqu'à six mois dans certains cas, d'après la Cour des comptes2(*) ?

De manière plus spectaculaire - et fort heureusement plus exceptionnelle - le mur de complexité auquel a été confronté un usager déclaré mort par erreur3(*) éclaire sur la réalité vécue par certaines personnes lorsqu'elles se trouvent en butte à un univers administratif régulièrement considéré comme opaque et inaccessible.

Dans certains cas, la référence qui s'impose est celle de Kafka, tant le contact avec l'administration confine à l'absurde, comme l'illustre ce passage du Quai de Ouistreham dans lequel un demandeur d'emploi dont la ligne téléphonique a été coupée tente, au guichet de Pôle emploi, d'obtenir un rendez-vous avec un conseiller. Une entreprise vaine, car de nouvelles directives imposent la prise de rendez-vous exclusivement par téléphone : « On ne peut plus fixer de rendez-vous en direct. Ce n'est pas notre faute, ce sont les nouvelles mesures, nous sommes obligés de les appliquer. Essayez de nous comprendre. Désormais, les rendez-vous ne se prennent plus que par téléphone. - Mais je n'ai plus le téléphone. - Il y a des postes à votre disposition au fond. Mais je vous préviens : il faut appeler un numéro unique, le 39 49, relié à un central qui vient d'être mis en place. Il est pris d'assaut. L'attente peut être longue. - Longue ? - Parfois plusieurs heures »4(*).

Dans cet esprit, une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en octobre 2021, estimait que « trop de Français sont malades de leur relation à l'administration » et, mettant en cause « une complexité administrative et une dématérialisation des démarches qui fait peser sur nombre de nos concitoyens une angoisse quasi existentielle, celle de cocher la mauvaise case, ou pire de n'en cocher aucune », invitait le Gouvernement à « reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français »5(*).

La bascule vers le digital - 82 % des démarches se font aujourd'hui en ligne - n'a fait que transposer cette complexité dans l'univers numérique : les « murailles de papier »6(*) auxquels on peut comparer les formulaires administratifs restent tout aussi infranchissables derrière un écran. L'image du « parcours du combattant » vient spontanément à l'esprit ; dans un registre humoristique, nombre d'usagers reconnaîtront leur expérience dans la recherche par Astérix du formulaire A38 dans les dédales de la « maison qui rend fou »7(*) : cette satire des guichets peut être appliquée aux démarches en ligne.

Ainsi, « Presque un Français sur deux (44%) rencontre des difficultés dans la réalisation de démarches en ligne »8(*) : ces contraintes concernent plus particulièrement certaines catégories de la population éloignées du numérique pour des raisons générationnelles, sociales ou économiques.

À cette fracture numérique s'ajoutent les perturbations causées par la contraction du maillage territorial de nombreux services publics (fermetures d'écoles, de bureaux de postes, de trésoreries, d'organismes de protection sociale, etc.). Cet éloignement géographique des services publics dits de proximité, parallèlement à leur dématérialisation qui constitue une autre forme d'éloignement, est durement ressenti dans les territoires ruraux. Une telle évolution a inspiré un sentiment d'abandon dont les Cahiers de doléance, ouverts dans les mairies en 2018-2019 dans le contexte de la crise des gilets jaunes, se sont faits l'écho ; ce ressenti concerne aussi les quartiers de politique de la ville (QPV).

Or ces évolutions, il faut le souligner, ne sont pas le fait des seuls services publics :

- tout d'abord, l'éloignement géographique n'est pas spécifique aux administrations : en général, la fermeture des services publics accompagne ou précède la disparition de commerces ;

- de même, les administrations n'ont pas le monopole des plateformes téléphoniques et des conversations avec un robot, régulièrement déplorées par de nombreux usagers (« tapez 1, 2, 3... ») ; les longues attentes - répétées parfois plusieurs jours de suite pour obtenir une réponse - sont bien connues des clients des banques, des compagnies d'assurance et des fournisseurs de téléphonie mobile ou d'énergie. Au développement des démarches en ligne correspond en quelque sorte, dans le domaine du commerce, celui des caisses automatiques : le remplacement de l'humain par la machine n'est pas le propre de l'administration.

En revanche, l'accès aux services publics revêt une dimension spécifique et constitue un enjeu majeur en raison du lien singulier qui relie l'administration à ses usagers :

- d'une part, les services publics incarnent la présence de l'État dans les territoires : leur disparition, quels qu'en soient les motifs, est de nature à décourager des citoyens qui s'estiment négligés par l'État et qui se considèrent comme « les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales »9(*), et à les éloigner encore davantage de la politique. De manière significative, l'étude annuelle du Conseil d'État, dédiée en 2023 à L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique10(*), rappelait l'« exigence démocratique » qui caractérise l'accès aux services publics, tout autant que l'enjeu d'efficacité de l'action publique. De même, une enquête publiée en février 2025, quelques semaines avant le lancement des travaux de cette mission, portait sur « les inégalités d'accès aux services publics et l'impact sur le vote »11(*) ;

- d'autre part, les effets cumulés des deux causes d'exclusion dans l'accès aux services publics, évoquées précédemment - fracture territoriale et fracture numérique - mettent en péril l'égalité d'accès aux services publics ; or « L'égal accès effectif de toutes et tous aux services publics ne peut pas être un simple objectif de politique publique parmi d'autres : il constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants, la condition nécessaire pour former une société de citoyens libres, égaux et fraternels »12(*) : la mission d'information fait sienne cette remarque du défenseur des droits ;

- en outre, les démarches administratives, qu'elles soient ou non effectuées en ligne, concernent tout le monde : selon le Baromètre des services public dévoilé en juin 2025, 94 % des Français « déclarent avoir été en contact avec au moins un service public au cours des 12 derniers mois, à raison de 6 services publics en moyenne par personne ».

Cette quasi-universalité traduit le fait que tous les actes de la vie, de la naissance à la mort, s'incarnent dans des démarches administratives : avoir un enfant, le faire garder, l'inscrire à l'école ; se déplacer - à l'intérieur de nos frontières ou à l'étranger ; adapter son logement à la transition climatique ; déménager ; participer à la vie associative ; faire des études ; se former ; créer une entreprise ou un commerce ; perdre son emploi ; être confronté à la maladie, au handicap ou au deuil...

Simplifier les démarches revient donc à simplifier le quotidien de millions de personnes.

Or selon l'INSEE, un tiers des Français avaient, en 2021, renoncé à effectuer une démarche en raison de difficultés liées à la dématérialisation13(*). De plus, les démarches administratives sont une condition de l'accès aux droits : les difficultés que présentent certains parcours administratifs ont pour conséquence le non-recours à ces droits, qui concerne jusqu'à 30% des bénéficiaires potentiels de certaines prestations sociales.

C'est dans ce contexte que le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) a demandé, dans le cadre du droit de tirage reconnu à chaque groupe politique par l'article 6 bis du Règlement du Sénat, la constitution d'une mission commune d'information sur « l'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers ».

Le Sénat a désigné les 19 membres de la mission d'information lors de la séance publique du mercredi 26 mars 2025.

Lors de sa réunion constitutive, le 8 avril 2025, la mission d'information a pris acte de la nomination de Mme Nadège Havet en tant que rapporteure, conformément au souhait du groupe RDPI de confier le rapport de cette mission à l'un de ses membres. M. Gilbert-Luc Devinaz, président, a alors rappelé les enjeux de la mission : « La proximité et l'efficacité des services publics sont évidemment un enjeu d'égalité, entre les territoires et entre les citoyens. Mais il s'agit aussi d'un enjeu démocratique, puisque le sentiment d'éloignement qu'éprouvent nombre d'usagers encourage l'abstention ».

Les travaux de la mission d'information se sont échelonnés entre le 29 avril et le 8 juillet 2025.

Au cours de douze auditions en réunion plénière et onze auditions au format « rapporteur », elle a rencontré des interlocuteurs très divers (Défenseur des droits, hauts fonctionnaires, universitaires, représentants des grands opérateurs de la sphère sociale (CNAV, CNAM CNAF, Urssaf, France Travail), d'associations de consommateurs, d'associations d'élus, de syndicats de la fonction publique), ainsi que trois membres du Gouvernement : Mmes Juliette Méadel et Françoise Gatel, ministres déléguées auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargées respectivement de la ville et de la ruralité, ainsi que M. Laurent Marcangeli, ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Veillant à susciter des synergies au sein du Sénat, au-delà de la mission d'information, le président et la rapporteure ont souhaité associer à l'audition de la directrice des Français à l'étranger les membres du groupe d'études « Statut, rôle et place des Français établis hors de France » ; de même l'audition du directeur général aux outre-mer a-t-elle été ouverte à la délégation sénatoriale aux outre-mer.

Une visite à la direction de l'information légale et administrative (DILA), au cours de laquelle la mission d'information a rencontré les responsables du site service-public.fr, principal site public d'information administrative, a complété les informations recueillies au cours de ces auditions.

Soucieuse de se rendre au plus près du terrain, la mission d'information a en outre effectué cinq déplacements dans les territoires : dans le Rhône (le 16 juin), le Loir-et-Cher (le 19 juin), le Finistère (les 25 et 26 juin), l'Yonne (le 30 juin) et en Seine-Saint-Denis (le 8 juillet). Ces déplacements ont, à chaque fois, permis des rencontres fructueuses avec tous ceux qui, aux côtés des élus locaux, oeuvrent au quotidien pour rendre les services publics plus accessibles aux usagers, dans leur diversité.

Parallèlement à ce cycle d'auditions et de déplacements, la mission d'information a procédé, sur le site du Sénat, à une consultation des élus locaux, entre le 14 avril et le 12 mai 2025. Les collectivités territoriales ayant la responsabilité de services publics décisifs pour le quotidien de nos concitoyens, la mission d'information a tenu à connaître le point de vue des élus sur l'évolution récente des services publics dans leurs territoires.

Les quelque 1 200 réponses recueillies à cette occasion, dont la synthèse est annexée à ce rapport, confirment l'engagement des élus pour améliorer l'accès aux services publics dans leurs territoires et soulignent la richesse des témoignages adressés à la mission d'information par ces élus, auxquels elle adresse ses plus chaleureux remerciements.

Comme cela a été précisé au cours de la réunion constitutive, la rapporteure a décidé d'écarter des travaux de la mission d'information les problématiques liées l'accès des étrangers aux services publics, qui constitue un sujet en soi, si l'on en juge par les réflexions du Défenseur des droits sur la dématérialisation des démarches administratives liées aux titres de séjour14(*). Le choix de la mission d'information a été de centrer son propos sur les dimensions territoriales de son sujet.

Compte tenu de l'ampleur de celui-ci, qui embrasse tous les aspects de la vie des personnes physiques et morales, la mission d'information a pris le parti de centrer son propos sur quelques exemples de démarches administratives qui lui ont paru représentatifs des avancées franchies au profit de l'usager et des marges de progression qui persistent dans certains domaines.

Parallèlement aux auditions et aux déplacements conduits par la mission d'information, les réflexions de celle-ci se sont nourries de rapports publiés par le Sénat, et tout particulièrement des travaux de la mission d'information de 2020 sur l'illectronisme et l'inclusion numérique15(*), de la commission des finances de 2022 sur le réseau France service16(*) ou, plus récemment, de rapports consacrés à l'IA par deux délégations :

- la délégation à la prospective, qui dans une analyse des conséquences de l'IA sur les services publics, souligne le potentiel de l'IA générative, susceptible de rendre l'action publique « plus efficace, plus accessible, plus équitable, plus individualisée et finalement plus humaine », à condition que les agents, les usagers et les citoyens aient « pleinement confiance » en cet outil qui comporte aussi des risques et des limites17(*) ;

- et la délégation aux collectivités territoriales, qui aborde l'influence de l'IA sur la conduite des politiques publiques locales et évoque le risque de déshumanisation des services publics locaux18(*).

De même la réflexion de la mission d'information s'est-elle appuyée sur différents rapports publics :

- du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics, publié en 2022 ;

- du Conseil d'État, précédemment évoqué, consacré en 2023 à L'usager, du premier au dernier kilomètre ;

- de la Cour des comptes sur le prélèvement à la source, la délivrance des titres sécurisés, le programme « gérer mes biens immobiliers » et le programme France services.

Le rapport de la mission d'information, examiné le mardi 16 septembre 2025, s'articule autour des étapes suivantes :

- un rappel des circonstances de la dématérialisation des services publics, des conséquences de cette évolution majeure sur les territoires et du regard porté par les usagers sur les services publics ;

- un bilan de la politique publique destinée à améliorer l'accès aux services publics, qui s'est traduite par de vraies avancées au cours des dernières années ;

- l'identification de défis à relever et de progrès à mettre en oeuvre pour parvenir à des services publics à la fois simples, accessibles, efficaces et humains, gages d'égalité et de cohésion sociale.

Au terme de ces travaux, la mission d'information formule 20 recommandations pour :

- améliorer l'accueil et l'accompagnement des usagers ;

- renforcer l'accès aux services publics dans les territoires en améliorant l'efficacité du réseau France services ;

- protéger plus efficacement les usagers contre les sites frauduleux leur proposant, contre rémunération, une aide dans leurs démarches administratives en ligne ;

- mettre à profit les récents progrès technologiques pour promouvoir une administration au service des usagers et renforcer la lutte contre l'exclusion numérique.

I. L'ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS : UNE DÉMATÉRIALISATION LARGEMENT RÉPANDUE

A. DIGITALISATION DES SERVICES PUBLICS, SENTIMENT DE DÉCLIN DANS CERTAINS TERRITOIRES ET EXCLUSION NUMÉRIQUE

1. Les démarches administratives en ligne : une réalité pour une majorité d'usagers

a) Plus de 80 % des démarches sont désormais dématérialisées

Comme l'a indiqué le directeur interministériel de la transformation publique lors de son audition, les chiffres clé des « grands réseaux de service public à guichet » (hors gendarmerie, police, collectivités territoriales, école et hôpitaux) représentent chaque année :

- 572 millions de démarches en ligne, soit 82 % des démarches ;

- deux milliards de visites sur les sites administratifs.

L'accès aux services publics se fait donc désormais principalement en ligne : « Les démarches administratives en ligne sont devenues une pratique courante pour une large majorité de la population française », selon l'édition 2025 du Baromètre du numérique19(*), qui mesure chaque année la diffusion des équipements et des usages numériques dans la société française depuis 2000 pour évaluer comment les Français utilisent internet et les outils numériques et identifier les tendances émergentes dans ce domaine.

Selon cette enquête, 73 % des Français ont en 2024 effectué une démarche administrative en ligne au cours de l'année, ce qui constitue un « nouveau record » : « La dématérialisation (ou numérisation) des démarches administratives s'est imposée comme une nouvelle norme du service public ».

b) La transformation numérique de l'État : un processus continu depuis la fin des années 1990

Le fait que le numérique soit devenu un canal incontournable d'accès aux services publics est le résultat d'une évolution régulière depuis la fin des années 1990, dans le cadre d'une démarche de modernisation de l'administration conduite par tous les gouvernements.

- Ainsi, le programme d'action gouvernemental pour la société de l'information (PAGSI), lancé en 1998, est allé de pair avec un effort de publication sur internet des informations publiques essentielles dont une manifestation décisive a été la création, en 2000, du site service-public.fr, portail de l'administration devenu un site de référence pour l'information en ligne des usagers, sur lequel la rapporteure reviendra ultérieurement.

- Le plan ADministration ÉLEctronique (ADELE) pour 2004-2007 visait à faire de l'administration électronique un levier de la modernisation de l'État : présenté par le Premier ministre à Lyon le 9 février 2004, ce projet affichait l'ambition de « rendre l'administration plus performante, plus accessible et moins chère ». Parmi les 140 mesures prévues par ce plan figure le numéro unique de renseignement administratif 3939.

Le développement de l'administration électronique visait à « faire prévaloir à tous les niveaux de l'État une culture de service, en même temps qu'une culture de transparence et de résultats », l'objectif étant de permettre aux usagers de « s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée » et sans être « constamment assujettis à "l'impôt papier"»20(*).

Les objectifs du projet ADELE - février 200421(*)

« L'administration électronique, c'est en quelque sorte la promesse d'une administration rêvée, disponible 24 h sur 24, personnalisée, allant au-devant des attentes des usagers et gérant elle-même sa propre complexité, grâce aux nouvelles technologies. Une administration sans paperasse, qui libère l'énergie et la créativité des agents, pour un service public au rendez-vous de l'avenir. »

« Les Français doivent pouvoir s'acquitter des formalités de la vie quotidienne sans avoir à sacrifier une demi-journée, sans avoir à maîtriser toutes les logiques internes de l'administration, sans être constamment assujettis à "l'impôt papier". Ils veulent que l'administration soit plus proche, plus attentive à leurs besoins, plus efficace. »

« Le numéro unique de renseignement administratif, 39-39, est un outil à la fois simple, performant et en parfaite adéquation avec les demandes des usagers. [...] Avant de se déplacer, les usagers veulent savoir s'ils doivent aller en mairie ou en préfecture, de quels papiers ils ont besoin, quels sont les horaires d'ouverture des services publics. Parfois, un simple renseignement téléphonique permet d'éviter un déplacement qui nécessite une demi-journée de congé ou de RTT. C'est justement ce que permet le 39-39, pour offrir à l'usager un point d'entrée unique, ouvert de 8 h à 19 h toute la semaine, ainsi que le samedi jusqu'à 14 h. L'extrême intérêt de ce service a amené le Président de la République à souhaiter sa généralisation sur tout le territoire. Ce sera chose faite dès l'automne 2004. La France disposera ainsi d'un outil unique en Europe, par sa dimension et son étendue nationale, au service des citoyens. »

« Deuxième exemple, le déménagement, parcours administratif du combattant pour 6 millions de Français chaque année, sera demain largement facilité grâce au service unique de changement d'adresse. À partir d'un site unique, l'usager bénéficiera d'un choix à la carte qui lui permettra de sélectionner les administrations qu'il souhaite informer de ce changement. Ce service ouvrira dès la fin 2004 pour la résidence principale, avec, dans une première étape, une dizaine d'administrations concernées. »

- Le plan « France numérique 2012 » a succédé à ADELE en 2008 : il s'agissait principalement d'améliorer l'accessibilité des sites internet publics et de promouvoir l'interopérabilité entre administrations, parallèlement à l'ouverture des données publiques (open data). Le bilan présenté en 2011 faisait état de la dématérialisation de 76 % des procédures administratives les plus courantes.

- En 2012, la mise en place du Secrétariat général à la modernisation de l'action publique (SGMAP) s'inscrivait dans le contexte du « choc de simplification » annoncé en 2013 par le Président de la République, parallèlement à une stratégie technologique de l'État conçue dans le cadre du projet d'« État plateforme ». En novembre 2014, au terme d'une consultation du public en ligne22(*), le numérique est présenté par le gouvernement comme un vecteur de la transformation de l'État. Les 2 000 contributions ainsi recueillies ont permis au gouvernement d'identifier 40 propositions à destination des particuliers, parmi lesquelles :t

· la facilitation des démarches liées à l'obtention des papiers d'identité ;

· la dématérialisation de la carte Vitale ;

· l'accompagnement des demandeurs d'emploi en ligne ;

· la mise en ligne d'un simulateur permettant de vérifier l'éligibilité d'une personne aux minima sociaux ;

· et le projet « FranceConnect » facilitant l'identification des usagers sur les différents sites publics23(*), déployé en 2016 et donnant accès à tous les services publics en ligne au moyen d'un mot de passe et d'un identifiant uniques.

- En octobre 2017, le programme Action publique 2022 relance la transformation numérique, axe majeur de la réforme de l'État qui, parallèlement à la simplification de l'action publique, vise la dématérialisation des 500 démarches administratives les plus courantes24(*).

c) La digitalisation des services publics : une démarche mondiale, accélérée par la pandémie

La digitalisation de l'administration n'est pas spécifique à la France.

- Elle s'inscrit dans une tendance mondiale, comme le soulignait en 2022 un rapport de l'ONU qui formulait alors les constats suivants25(*) :

· « Presque tous les pays sont engagés dans le processus de numérisation » ; « les administrations et les institutions publiques du monde entier ont été irréversiblement transformées » par le digital ;

· « L'Europe reste le leader en matière de développement de l'e-Gouvernement [...], suivie par l'Asie, les Amériques, l'Océanie et l'Afrique »26(*) ;

· « Le développement numérique est inexorable et l'inaction ou les mauvaises actions [dans ce domine] peuvent être coûteuses (en termes d'opportunités de développement économique et social manquées) » ;

· Dans la plupart des pays du monde, « les particuliers et les entreprises sont de plus en plus en mesure d'interagir avec les institutions publiques par le biais de plateformes en ligne [...] et d'accéder aux contenus et aux données publics ».

- L'Union européenne est engagée dans une stratégie de développement de l'administration en ligne. Le Plan d'action européen 2016-2020 « Accélérer la mutation numérique des administrations publiques » (voir l'encadré ci-dessous), qui a succédé aux plans 2006-2010 et 2011-2015, vise à :

· « améliorer la qualité des services et d'accroître l'efficacité interne du secteur public » ;

· et à « [alléger] substantiellement les charges administratives pesant sur les entreprises et les citoyens en rendant leurs interactions avec les pouvoirs publics plus rapides, plus efficientes, plus pratiques, plus transparentes et moins coûteuses ».

Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne : principes applicables au développement de l'e-administration

- Numérique par défaut : les administrations publiques devraient, de préférence, fournir des services par voie électronique ;

- Principe d'« une fois pour toutes» : les administrations publiques devraient veiller à ce que les citoyens et les entreprises ne communiquent une même information qu'une seule fois à une administration donnée ;

- Caractère inclusif et accessibilité : les administrations publiques devraient concevoir des services publics numériques qui soient inclusifs pour les personnes âgées et des handicapées ;

- Ouverture et transparence : les administrations devraient permettre aux citoyens et aux entreprises d'accéder à leurs propres données, de les contrôler et de les rectifier ;

- Transfrontières par défaut : les administrations devraient faire en sorte que les services publics numériques soient disponibles au-delà des frontières et éviter tout morcellement supplémentaire ;

- Interopérabilité par défaut : les services publics devraient être conçus de manière à pouvoir fonctionner en continu dans l'ensemble du marché unique, indépendamment des cloisonnements opérationnels ;

- Fiabilité et sécurité : toutes les initiatives devraient aller au-delà du simple respect du cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

- Le Danemark27(*), qui se situe en tête du classement des services publics numériques dans l'enquête des Nations Unies publiée en 202428(*), se caractérise par une politique de numérisation des services publics volontariste : la numérisation des services publics vise des « objectifs de réduction des charges administratives et d'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises ».

Le lancement de la numérisation des services publics remonte à la période 2000-2010 (première Stratégie nationale pour le numérique pour 2001-2004, mise en place de la déclaration d'impôts numérique, du numéro d'identification unique et du système Digital Post).

La législation danoise a, en 2015, rendu obligatoire « l'utilisation du numérique pour les communications avec l'administration et l'accès aux services administratifs (les voies téléphonique ou postale devenant l'exception) » : plus de 90 % des échanges entre les utilisateurs et l'administration sont réalisés numériquement.

Sont également devenus obligatoires, sauf exceptions, le recours des usagers :

· à un dispositif d'authentification via une identité numérique unique pour accéder à la quasi-totalité des services de l'administration (demandes de pensions, bourses, inscriptions à l'université, impôts) ;

· au service « digital post », qui permet aux autorités publiques danoises (État, régions et municipalités) de transférer des documents numériques de manière sécurisée aux usagers (courriers des hôpitaux, attribution d'une place en crèche, informations sur les bourses) : 63 millions de lettres numériques envoyées en 2023 (48 millions en 2014).

Ainsi, « la loi sur le Digital post (Lov om digital post) de 2012 oblige les administrations à utiliser Digital Post comme canal de communication officiel des documents administratifs, sauf exceptions, et instaure des obligations de clarté, de traçabilité et d'accessibilité dans les échanges numériques entre usagers et administration ».

- Au Royaume-Uni29(*), la transformation et la dématérialisation des services publics poursuivent différents objectifs :

· réduire les coûts, dans un contexte d'austérité budgétaire : le rapport « Digital Efficiency » observait en 2012 que les services numériques pouvaient coûter jusqu'à 20 fois moins cher que l'accueil par téléphone, et 50 fois moins que les guichets physiques ;

· simplifier les parcours des usagers pour garantir un meilleur accès aux services publics ;

· rationaliser l'État dans la logique de « l'État plateforme ».

Engagée dans un premier temps de manière non coordonnée, la digitalisation des services publics s'est structurée au cours des années 2010 autour du principe « digital by default » (« numérique par défaut »)30(*) : standardisation du design des services, mutualisation des outils (paiement en ligne, notifications, identification), développement d'infrastructures numériques partagées et création de standards de bonnes pratiques obligatoires pour tous les services de l'État. L'une des premières traductions de ce principe a été le lancement de la plateforme gov.uk, conçue comme un guichet unique numérique pour accéder aux informations et démarches administratives relevant de l'État central.

La période 2013-2015 a ensuite vu le lancement de 25 services pilotes entièrement numérisés, dont l'enregistrement électoral ou la demande de passeport.

- L'Espagne s'est également engagée de manière active dans la transformation numérique de ses services publics31(*), l'objectif du gouvernement étant d'atteindre en 2025 50 % de dématérialisation des démarches administratives, à travers une application mobile. Cette évolution, encouragée par la pandémie, a pour objectifs l'augmentation de l'efficacité des services publics et la réduction de leur coût.

Après avoir inscrit dans la loi, en 2007, l'obligation légale pour l'administration espagnole d'offrir aux citoyens des services numériques, l'Espagne a lancé en 2015 la stratégie « Agenda numérique pour l'Espagne ». En 2017, le programme España Digital 2025 a fléché la numérisation des PME et l'administration publique.

Au cours des années 2010, les régions autonomes ont déployé leurs propres portails, et développé des systèmes spécifiques : e-prescription, rendez-vous médicaux, dossiers scolaires, la Catalogne enregistrant en la matière des performances remarquées.

L'Espagne se classe désormais au 17e rang mondial en matière d'administration numérique, selon le dernier classement opéré par l'ONU. En 2020, elle occupait le deuxième rang en Europe, avec un score nettement supérieur à la moyenne32(*). Elle est particulièrement avancée en matière de signature électronique, d'ouverture des données et d'interopérabilité.

Ainsi, Mon dossier citoyen (Mi Carpeta Ciudadana) est une plateforme numérique qui centralise l'accès des citoyens à leurs données personnelles et aux démarches administratives. Elle permet de consulter les notifications électroniques, de prendre des rendez-vous, de suivre l'état des dossiers et de recevoir des alertes personnalisées. L'accès se fait via des systèmes d'identification électronique. Depuis avril 2025, l'Espagne a lancé le DNI numérique, une version électronique du document national d'identité, reconnu pour la plupart des activités des personnes, à l'exception des voyages internationaux33(*).

- Enfin, on observe qu'en Allemagne, une loi de 2017 sur l'accès en ligne (OZG ou onlinezugangsgesetz) obligeait les administrations fédérales, étatiques et locales à offrir leurs services publics également en ligne via des portails administratifs d'ici fin 2022. De plus, la loi sur l'administration en ligne (e-Governmentgesetz), telle que modifiée en 2024, oblige l'administration fédérale à fournir un moyen de communication sécurisé en ligne (dénommé « De-mail ») aux citoyens. Elle facilite également la présentation de justificatifs au format électronique et le paiement en ligne34(*).

- Lors de l'examen du rapport, le 16 septembre 2025, notre collègue Hugues Saury, vice-président, a attiré l'attention de la mission d'information sur les avancées constatées en matière d'accès digital aux services publics dans les pays baltes, qu'il a jugées éclairantes pour « s'inscrire dans l'avenir » : de fait, « État balte de 1 331 000 habitants, l'Estonie s'est imposée comme le leader européen, voire mondial, de l'administration numérique. [...] Les habitants peuvent ainsi voter par Internet à toutes les élections depuis 2005, créer une entreprise en un quart d'heure ou encore avoir accès à tous leurs dossiers médicaux et ordonnances en ligne grâce à leur carte d'identité nationale numérique »35(*).

- La pandémie de covid-19 et l'obligation d'assurer la continuité du service public malgré le contexte sanitaire ont contribué à accélérer des mutations déjà bien engagées en matière de digitalisation des services publics.

Une résolution du Parlement européen sur l'administration en ligne, adoptée en avril 202336(*), faisait observer que « les mesures en lien avec le numérique prises par les pouvoirs publics durant la pandémie de COVID-19 afin d'organiser les tests, la vaccination ou la traçabilité des voyages ont mis en exergue le rôle crucial que joue l'accès à internet et aux services publics électroniques pour tous ».

S'agissant plus particulièrement de l'administration en ligne, l'édition 2022 du Baromètre du numérique notait que « La fermeture temporaire des lieux d'accueil au public a accéléré les usages administratifs en ligne pendant l'épidémie, compte tenu de la migration de certains services des administrations vers des plateformes en ligne ». Le nombre de personnes ayant déjà effectué une démarche administrative sur internet est ainsi passé de 65 % en 2019 à 71 % en 2020, soit une progression de 5 points qui est restée stable en 2021.

Selon le coordinateur du projet européen TOOP37(*), qui vise à faciliter la numérisation du secteur public tout en simplifiant les procédures, « La COVID-19 est considérée comme un moteur majeur de la transformation numérique de notre société. Avoir des sociétés numériques pleinement opérationnelles nous permettra à l'avenir de mieux faire face aux situations d'urgence ».

2. La dématérialisation des services publics : conséquences pour les territoires

a) Une moindre densité du maillage territorial des services publics

Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'Illectronisme et l'inclusion numérique estimait, en 2020, que si « un consensus assez large existe sur l'apport que peut constituer le numérique pour le fonctionnement et l'accès au service public », en revanche la dématérialisation des démarches s'accompagne de la fermeture de services publics dans les territoires, avec des conséquences problématiques pour certains usagers.

La Cour des comptes faisait ainsi observer en 2019, dans un rapport sur l'accès aux services publics dans les territoires ruraux38(*), que le réseau des services publics déployé sur le territoire français était appelé à évoluer sous la double influence de la révolution numérique, à l'origine d'opportunités d'amélioration du service et de gains d'efficience, et de la nécessaire adaptation à des évolutions démographique différenciées selon les régions.

La Cour des comptes relevait ainsi :

- la suppression de 271 brigades de gendarmerie entre 2012 et 2018 (toutes les unités dissoutes ayant été localisées dans des territoires ruraux39(*)) ;

- la disparition de 1 000 écoles publiques entre 2013 et 201740(*), en lien avec une diminution d'effectifs de 3,7 % dans les écoles rurales (+1,4 % dans les écoles urbaines) ;

- la diminution de 13,2 % des bureaux de poste entre 2013 et 2017 et leur remplacement par les agences postales communales (+15,6 %) et les relais poste contact (+24,3 %).

Ces constats font écho aux regrets exprimés par les élus locaux consultés par la mission d'information à propos des fermetures d'écoles, de trésoreries et d'organismes de protection sociale (CPAM, CAF...), des baisses d'effectifs de gendarmerie, du redéploiement de casernes de pompiers, de la réduction de la présence des directions départementales des territoires (DDT) et des limitations des horaires d'ouverture des services publics classiques.

« Les services publics, c'est l'incarnation de la présence de l'État dans les territoires. C'est ainsi que le pensent les élus locaux, surtout dans les petites communes. Quand un service public disparaît, c'est le rapport avec l'État qui se détériore, ce qui peut se traduire dans les urnes, voire par une abstention de plus en plus forte »41(*) : cette remarque éclairante de notre collègue Marianne Margaté, vice-présidente de la mission d'information, illustre les enjeux de la disparition des services publics dans les territoires.

b) Le « sentiment d'abandon » lié aux difficultés d'accès aux services publics : un thème récurrent des cahiers de doléance de 2018-2019 et des témoignages d'élus locaux consultés par la mission d'information

De manière significative, les services publics sont au coeur des cahiers de doléances ouverts dans les mairies entre décembre 2018 et mars 2019 pour donner la parole aux habitants de nos territoires dans le contexte de la crise des Gilets jaunes. Ces cahiers représentent un volume exceptionnel d'informations, totalisant 500 000 pages de témoignages42(*) : selon un archiviste, la longueur des contributions du seul département de la Charente maritime représente « deux fois Les Misérables »43(*).

Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier, géographe, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), entendue par la mission d'information le 28 mai 2025, a présenté les cahiers de doléances comme une « source exceptionnelle pour comprendre les attentes et les plaintes des usagers par rapport aux services publics. Cette thématique compte en effet parmi celles qui sont le plus fréquemment abordées dans les témoignages »44(*).

Les rédacteurs des cahiers de doléance soulignent le vecteur de sociabilité que représente la présence de service publics dans les villes et les villages. Les critiques qu'ils formulent portent sur :

- la rareté des services publics, liée au remplacement des guichets par des bornes automatiques ou des services en ligne ;

- les difficultés d'accès aux services publics, qu'il s'agisse de distance kilométrique ou de temps de parcours ;

- l'exclusion ressentie par les usagers qui se sentent incapables d'effectuer des démarches en ligne :

- la déshumanisation et la solitude imputées au remplacement de l'interlocuteur physique par un écran ;

- l'incompréhension suscitée par l'articulation des échelons territoriaux des services publics et la mauvaise perception de l'intercommunalité : « Communes, communautés de communes, intercommunalités, conseils régionaux, métropoles, départements, régions, état, Europe. Les citoyens lambda ne s'y retrouvent plus. On nous a promis une simplification, des économies, plus d'efficacité mais nous avons eu tout le contraire. Nous avons créé un État et une administration obèses »45(*), comme l'exprime un cahier de l'Isère.

Certes, les cahiers de doléances constituent des témoignages individuels qui ne sauraient être considérés comme les résultats d'un sondage ou d'une enquête réalisée par échantillon. Ils font plus particulièrement écho, comme l'a souligné Mme Marie-Vic Ozouf-Marignier lors de son audition, au ressenti de seniors et de personnes d'âge moyen : « les cahiers notent avec acuité le vieillissement de la population et le départ des jeunes ».

En outre, comme l'a souligné notre collègue Hugues Saury, vice-président : si « ces cahiers de doléances constituent une mine d'informations, [...], ils présentent aussi un biais important : ils ont été rédigés dans un contexte éruptif, voire prérévolutionnaire, ce qui a pu amplifier et parfois caricaturer certaines critiques »46(*).

Ces documents associent la fermeture des services publics à un sentiment de déclin, d'abandon, de déclassement et d'isolement et à l'impression de désertification, expressions récurrentes sous la plume de leurs auteurs. « Le fossé se creuse entre la ville et la campagne. Nous ressentons un profond sentiment d'isolement et d'incompréhension de la part de l'État. Nous sommes souvent les oubliés des mesures législatives et des mesures gouvernementales »47(*) : cette citation d'un cahier de l'Indre illustre ce sentiment d'abandon, qui, même s'il n'est pas universellement partagé par les habitants de zones rurales ou de communes peu denses, peut encourager la défiance à l'égard des politiques et favoriser l'abstention. Dans cette logique, le Premier ministre évoquait opportunément, dans son discours de politique générale, le 14 janvier 2025, la réouverture de ces cahiers, soulignant ainsi l'actualité de certaines remarques que nos concitoyens y ont exprimées. En outre, comme l'a fait observer notre collègue Hugues Saury, « Il serait très intéressant d'avoir un nouveau retour sur l'état d'esprit de nos concitoyens en 2025, notamment sur leur rapport aux services publics », compte tenu des évolutions survenues depuis la rédaction de ces cahiers48(*).

Dans un esprit similaire, des élus de territoires ruraux, dans les témoignages transmis à la mission d'information, évoquent régulièrement le « sentiment d'abandon » qu'ils imputent à l'« érosion régulière des services publics de proximité », associée à un « désengagement de l'État » dans les territoires ruraux, sentiment que traduit de manière très éclairante la contribution ci-dessous.

Éloignement des services publics de proximité et sentiment d'abandon dans certains territoires : un élu rural témoigne

« L'accès aux services publics dans notre territoire s'est globalement dégradé au cours des dernières années. Cette dégradation s'explique principalement par l'éloignement progressif de nombreux services publics de proximité, qui ont vu leurs implantations réduites ou supprimées. Parmi les exemples les plus marquants :

- La trésorerie : sa fermeture a obligé les usagers à se déplacer beaucoup plus loin pour leurs démarches fiscales ou comptables, ce qui complique l'accès, en particulier pour les personnes âgées ou sans moyen de transport49(*).

- La DDT (Direction Départementale des Territoires) : la réduction de sa présence territoriale rend plus difficile le suivi des dossiers d'urbanisme, d'environnement ou d'agriculture, qui nécessitent désormais un accompagnement à distance, moins personnalisé et plus complexe à gérer pour les petites communes.

- La Poste : dans de nombreuses communes rurales, les bureaux de poste ont réduit leurs horaires d'ouverture, voire fermé, au profit d'agences postales communales ou de relais en commerces de proximité, avec des services souvent amoindris.

Ces évolutions s'inscrivent dans un mouvement de rationalisation des services de l'État et des grands opérateurs publics, souvent justifié par des objectifs de réduction des coûts, mais qui ont un impact direct sur l'égalité d'accès au service public, notamment en zone rurale ou peu dense. Cela génère un sentiment d'abandon chez de nombreux habitants, accentué par des difficultés d'accès au numérique (zones blanches, maîtrise des outils) alors que de plus en plus de démarches sont désormais dématérialisées. »

3. Des usagers « perdus » devant leur écran

a) Simplification des démarches ou « grande souffrance pour les usagers » ? Des élus locaux témoignent

Le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique observait en 2020 l'intérêt que peut présenter la « transformation numérique » pour :

- « faciliter l'accès à l'information administrative, via des outils comme Service-public.fr » ;

- « améliorer l'accès aux droits, les usagers pouvant par exemple s'appuyer sur des simulateurs, permettant d'estimer les droits aux prestations sociales » ;

- permettre aux usagers des « gains de temps » : « d'après la Commission européenne, les usagers peuvent en moyenne gagner près de trente minutes par démarche en utilisant internet »50(*).

Dans cet esprit, certains élus locaux consultés par la mission d'information témoignent de leur intérêt pour la numérisation des services publics, facteur de simplification des démarches : « Pour les nouvelles générations, ça s'est plutôt amélioré. Nous avons accès à pratiquement tout par voie dématérialisée ». Certains voient de manière positive la prise de rendez-vous en ligne pour effectuer une démarche, par exemple en mairie ou en préfecture, à condition toutefois que les usagers soient correctement équipés et formés au numérique.

Un élu considère ainsi que « La technologie actuelle et à venir est une chance à saisir pour améliorer le service et la satisfaction [...] ; paradoxalement elle pourrait permettre de retisser des liens entre le service public et les citoyens, [nous permettant] de rendre un meilleur service et de lutter contre la grogne ambiante ».

Certains élus consultés par la mission d'information se déclarent d'ailleurs favorables à la dématérialisation des services publics locaux dont ils ont la responsabilité, au nom de l'amélioration de l'accès à ces services publics pour les usagers : « la dématérialisation est une bonne chose pour les services municipaux » ; la digitalisation de l'accès aux services publics « a aidé au développement de collectivités en milieu rural en permettant un temps de réponse réduit et une accessibilité facilitée ».

Exemples de dématérialisation des services publics municipaux - témoignages d'élus locaux consultés par la mission d'information

Sont régulièrement mentionnés dans ces témoignages :

- la dématérialisation de la gestion du périscolaire (inscription et paiement à distance : « mise en place d'un portail des familles pour les réservations de cantines et garderies et paiement en ligne ») ; guichet unique en ligne en matière de périscolaire ou de restauration scolaire pour que les familles utilisent le même portail « quel que soit le gestionnaire [...], que ce soit la commune ou l'intercommunalité »;

- la prise de rendez-vous dématérialisée, parfois commune à plusieurs municipalités, qui permet un « gain de temps lors du passage en mairie ».

La numérisation du service public de l'urbanisme ne fait toutefois pas l'unanimité : elle vise pour les uns à « simplifier l'instruction des demandes d'urbanisme », tandis que pour d'autres « la dématérialisation des demandes d'urbanisme est trop compliquée pour les petits dossiers des particuliers » : « nous avons des habitants qui ne font pas les travaux [faute d'être] en capacité de faire la déclaration préalable ».

En revanche, de nombreux témoignages mettent en évidence les obstacles insurmontables causés par la dématérialisation pour diverses catégories d'usagers parfaitement identifiées par les élus locaux :

- les seniors peu familiarisées avec le numérique : « le QR code est déjà un obstacle pour beaucoup » ;

- les « cas singuliers » qui « ne rentrent pas dans les cases » des menus déroulants ; pour ces dossiers complexes, le contact humain - guichet ou téléphone - est une nécessité, faute de quoi l'usager se sent « délaissé », « isolé », voire menacé par une forme de « phobie administrative » ;

- les jeunes, très habiles sur leur smartphone mais souvent démunis face à un ordinateur, au point qu'un élu suggère « des formations aux lycéens qui vont devoir gérer plus tard soit leurs déclarations d'impôts, leur inscription Ameli, ou toutes demandes d'aides au logement. La formation à ces sites de service doit être enseignée au lycée » ;

- les personnes en situation de handicap : un élu municipal exprime ainsi une attente forte en matière d'accessibilité, qui concerne « 12 millions de personnes en situation de handicap et 8 millions d'aidants en France », auxquels les démarches dématérialisées ne sont pas toutes adaptées à ce jour ;

- les catégories défavorisées : « La dématérialisation est adaptée à un public autonome mais totalement inadaptée et source d'angoisses pour un public défavorisé, accentuant un sentiment de déclassement social, non accès aux droits et source d'agressivité ».

Selon un autre témoignage, « La dématérialisation est une grande souffrance pour nos administrés ». Deux raisons expliquent ce désarroi :

- d'une part, une « précarité relationnelle », selon la formule éclairante d'un élu, résulte de la solitude de l'usager devant son écran et de la difficulté d'établir un contact direct, téléphonique ou physique, avec un agent, à l'origine d'une perte regrettable de contact humain ;

- d'autre part, la digitalisation revient, comme l'a relevé le rapport de la mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'inclusion numérique, précédemment cité, à « externaliser la complexité administrative [...] vers les usagers »51(*). En d'autres termes, selon un élu consulté par la mission d'information, « Les Français ont vraiment l'impression qu'ils doivent faire le travail sur internet à la place de leurs interlocuteurs qui ont disparu ».

Alors que « nous sommes en pleine phase de dématérialisation forcée des services publics », « l'attente prioritaire des usagers est de passer du 100 % numérique au 100 % accessible », ainsi que le faisait observer à juste titre notre collègue Éric Gold, vice-président de la mission d'information52(*), faisant observer de surcroît que « la numérisation des services publics n'a pas permis une accessibilité complète et a laissé de côté bon nombre de nos concitoyens. En effet, aucune formation aux démarches administratives numérique n'a été organisée. Les usagers apprennent de façon empirique »53(*). Un constat complété par notre collègue Hugues Saury, vice-président : « Il est évident que la dématérialisation a des aspects bénéfiques, mais elle crée aussi de nouvelles fractures, en particulier dans des milieux déjà précarisés. [...] Ces fractures éloignent le citoyen des services publics »54(*).

La mission d'information du Sénat sur l'illectronisme et l'exclusion numérique55(*) a commenté les diverses dimensions du risque d'exclusion numérique : l'exclusion par la compétence et l'exclusion matérielle, auxquelles s'ajoute l'exclusion spécifique à certains publics, qui menace par exemple les personnes âgées (notre collègue Béatrice Gosselin l'a rappelé lors de la réunion constitutive : « Les personnes âgées sont souvent éloignées du numérique et dans bien des cas se retrouvent désemparées, que ce soit dans le monde urbain ou dans le monde rural. »56(*)) ou les personnes en situation de handicap. Il s'agit là d'un point essentiel de ce rapport, qui sera développé plus en détails ultérieurement.

b) Les risques d'une digitalisation précipitée et sans alternative : l'illustration de la dématérialisation des titres d'identité

De manière presque contemporaine à la généralisation du terme d'« illectronisme », entré dans le dictionnaire Robert en 202057(*), le premier rapport du Défenseur des droits sur la dématérialisation numérique attirait l'attention, en 2019, sur les risques d'une dématérialisation « à marche forcée, sans tenir compte des réalités et des possibilités [...] des usagers »58(*).

Ce document alertait sur l'afflux de saisines concernant la délivrance de permis de conduire et de certificats d'immatriculation, dans la foulée du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG) lancé en novembre 2017.

Le plan « Préfectures nouvelle génération », déployé en novembre 2017, visait à dématérialiser les demandes de titres (passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire et carte grise), confiées à l'ANTS59(*), dénommée France titres depuis février 2024.

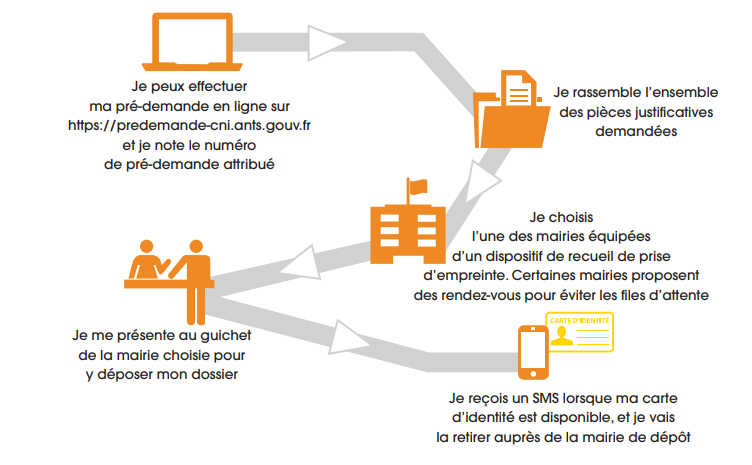

Telle qu'elle était présentée au public, cette réforme, qui fait intervenir de nombreux acteurs dans la chaîne de traitement des titres (voir le schéma et l'encadré ci-dessous), devait instaurer « une nouvelle relation avec l'usager » permettant en principe à celui-ci de « ne plus attendre en préfecture pour faire ses demandes », de « gagner du temps » et de « ne plus avoir à se déplacer »60(*).

Demande de titres - mode d'emploi de la téléprocédure - préfectures nouvelle génération61(*)

Les différents acteurs intervenant dans la chaîne de délivrance des titres depuis la mise en oeuvre du plan Préfectures nouvelle génération62(*)

- la réception des demandes de titres d'identité relève des mairies ;

- les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT), plateformes interdépartementales créées par le plan Préfectures nouvelle génération, assurent leur instruction ; les CERT sont spécialisés par titres (carte nationale d'identité, passeport, certificat d'immatriculation, permis de conduire) ; ils se sont substitués aux préfectures en 2017 ;

- la fabrication des titres incombe à IN Groupe ;

- l'ANTS développe, maintient et exploite les systèmes d'information dédiés à la délivrance des titres sécurisés ; son portail est l'unique point d'accès pour les demandes en ligne de titres d'identité et de circulation (en dehors du cerfa papier pour les titres d'identité) ;

- enfin, l'acheminement des titres est assuré, pour les titres d'identité, par Chronopost (envoi aux mairies) ; pour les titres de circulation, par La Poste (envoi direct aux usagers).

La mise en oeuvre de cette réforme a donné lieu à de nombreux dysfonctionnements.

Les difficultés auxquelles se sont heurtés de très nombreux usagers dans leurs démarches en ligne sont liées, selon la Cour des comptes, au développement massif des téléprocédures, avec un doublement des connexions sur le portail de l'ANTS entre 2017 (69 millions) et 2018 (177 millions). La rapidité de ce développement a mis en évidence les limites d'un site conçu initialement comme un site d'information et son inadaptation aux paiements en ligne liés aux demandes de titres63(*).

Parallèlement, la dématérialisation des titres d'identité a eu pour conséquence une augmentation très nette des délais de délivrance. La Cour des comptes rappelle qu'entre mars 2022 et juin 2023, « les délais de délivrance des titres d'identité ont atteint des niveaux sans précédent, suscitant le mécontentement des usagers : en moyenne plus de deux mois d'attente pour obtenir un rendez-vous en mairie, et plus d'un mois supplémentaire pour que leurs titres soient instruits, fabriqués et acheminés. Dans certains cas, le délai de délivrance a atteint jusqu'à six mois »64(*).

Cette crise s'explique principalement, d'après la Cour des comptes, par le rattrapage de la période de pandémie, pendant laquelle de nombreux usagers n'ont pas pu déposer leur demande de titre d'identité : cet aspect conjoncturel, amplifié par les augmentations de demandes de passeports dues au Brexit, concernerait près de 2,5 millions de cartes nationales d'identité et 3,7 millions de passeports.

Des plans d'urgence déployés à partir de mai 2023 ont permis de résorber les délais en accroissant l'offre de rendez-vous en mairie65(*), en équipant de nouveaux lieux de réception de demande de titres et en installant des centres temporaires d'accueil, ou « titrodromes », dans des villes volontaires.

Par-delà ces mesures et pour éviter que de semblables crises se reproduise, la Cour des comptes appelait en 2024 à mettre en place une véritable stratégie d'anticipation, en prévision :

- de la généralisation de la nouvelle carte d'identité biométrique, prévue pour 2031 au plus tard par le règlement n° 2019/1157 de l'Union européenne ;

- du nombre significatif de passeports qui vont expirer entre 2024 et 2028 ;

- du renouvellement des permis de conduire à organiser pour janvier 2033, conformément à la généralisation du modèle unique de permis de conduire européen rendue obligatoire par la directive 2006/126 CE du Parlement et du Conseil ;

- du renouvellement des permis de conduire délivrés à partir de janvier 2013 pour 15 ans, dont les premiers arriveront à échéance en 202866(*).

S'agissant plus particulièrement de la délivrance des titres de circulation, le Défenseur des droits67(*) a reçu « plusieurs milliers de réclamations sur le seul sujet du processus de dématérialisation de la délivrance des permis de conduire et des certificats d'immatriculation [...], faisant de ce sujet un des premiers motifs de saisine de l'institution », les réclamations ayant pour causes :

- les « nombreux dysfonctionnements techniques du site internet ants.gouv.fr empêchant de réaliser les démarches » ;

- des « problèmes de conception du site, qui n'intégraient pas certaines situations, telles que les véhicules avec des plaques d'immatriculation sous un certain format » ;

- le « sous-dimensionnement du dispositif pour absorber les flux des demandes » ;

- « l'absence de mécanisme efficace de correction des erreurs et de multiples problèmes d'accès aux services en ligne, de blocages, d'erreurs et de pannes informatiques ».

La voie dématérialisée étant devenue le seul canal d'accès à ce service public, les modalités du passage au numérique ont, selon le Défenseur des droits, empêché certains usagers « d'accéder au service public en tant que tel » et ont placé les personnes concernées « dans des situations préjudiciables, certaines ayant perdu leur emploi en raison de l'absence de titre de circulation valide et de l'impossibilité de justifier de leur droit à conduire »68(*).

Ces exemples illustrent les risques liés à une dématérialisation trop rapide, voire précipitée, a fortiori quand le basculement vers le « tout numérique » se fait « du jour au lendemain », comme l'ont dénoncé nos collègues de la mission d'information sur l'illectronisme et l'exclusion numérique, dont le rapport pointe des « guichets physiques [...] fermés sans aucune phase transitoire et sans aucun accompagnement des personnes éloignées du numérique »69(*).

La mission d'information fait donc sienne cette remarque de la défenseure des droits lors de son audition : « Lorsque la dématérialisation devient la voie exclusive de l'accès aux droits ou lorsqu'elle est mal pensée, elle éloigne un certain nombre de personnes du service public qui se sentent perdues devant des procédures parfois complexes »70(*).

* 1 SGMAP, « Suivre pas à pas l'usager pour améliorer le service au public », Les cahiers du SGMAP, 1, 2012.

* 2 Cour des comptes, La délivrance des titres d'identité et de circulation - Une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter, communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.

* 3 « Au coeur d'un imbroglio juridique, ce retraité de Vichy doit prouver... qu'il est en vie », La Montagne, 8 février 2019.

* 4 Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham - reportage, 2011.

* 5 Proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaitre, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français, Assemblée nationale, n° 4569 (14 octobre 2021).

* 6 Audition de M. Jean-Denis Combrexelle par la mission d'information, le 13 mai 2025. Tous les comptes-rendus des auditions plénières de la mission d'information sont disponibles sur la page internet de celle-ci, sur le site du Sénat : www.senat.fr/compte-rendu-commissions/mi-services-publics.html

* 7 Dans Les 12 travaux d'Astérix, l'une des épreuves, sur le modèle des douze travaux d'Hercule, consiste à obtenir un laissez-passer, le formulaire A38, qui permet d'accéder à l'épreuve suivante. Après avoir erré d'étage en étage et de guichet en guichet dans « la maison qui rend fou », Astérix finit par récupérer le document. « - Que voulez-vous ? - Le laissez-passer A38. - Vous avez le formulaire bleu ? - Le formulaire bleu ? Non. - Et alors, comment voulez-vous obtenir le laissez-passer A38 ? - Et où trouverai-je le formulaire bleu ? - Guichet 1 ».

* 8 Baromètre du numérique, rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), mars 2025.

* 9 Vu dans un cahier de doléances de l'Indre ; cité dans Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français », n° 78 (mars à mai 2025).

* 10 Conseil d'État, L'usager du premier au dernier kilomètre de l'action publique - un enjeu d'efficacité et une exigence démocratique, étude annuelle 2023.

* 11 « Les inégalités d'accès aux services publics en France et l'impact sur le vote », Sondage OpinionWay pour le Sens du service public, janvier 2025.

* 12 Défenseur des droits, Rapport d'activité, 2022.

* 13 INSEE, « Un tiers des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021 », INSEE Focus, n° 267, 11 mai 2022.

* 14 Défenseur des droits, L'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) : une dématérialisation à l'origine d'atteintes massives aux droits des usagers, 2024.

* 15 Source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 16 Les maisons France services, levier de cohésion sociale, rapport d'information fait au nom de la commission des finances par M. Bernard Delcros (n° 778, 2021-2022).

* 17 L'IA et l'avenir du service public ; cinq rapports thématiques faits au nom de la délégation à la prospective par : M. Didier Rambaud et Mme Sylvie Vermeillet (« IA, impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude », n° 491, 2024-2025) ; M. Christian Redon-Sarrazy et Mme Anne Ventalon (« IA et santé », n° 611, 2024-2025) ; MM. Christian Bruyen et Bernard Fialaire (« IA et éducation », n° 101, 2024-2025) ; Mme Amel Gacquerre et M. Jean-Jacques Michau (« IA, territoires et proximité », n° 342, 2024-2025) ; M. Jean-Baptiste Blanc et Mmes Nadège Havet et Christine Lavarde (« IA et environnement », n° 379, 2024-2025).

* 18 Mmes Pascale Gruny et Ghislaine Senée, rapporteures.

* 19 Baromètre du numérique, rapport du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), mars 2025.

* 20 Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur la présentation du projet ADELE (source : site vie-publique.fr).

* 21 Déclaration de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur la présentation du projet ADELE (source : site vie-publique.fr).

* 22 Sur le site www.fairesimple.gouv.fr

* 23 Conseil des ministres du 5 novembre 2014, site vie-publique.fr.

* 24 Voir infra.

* 25 Nations Unies, Enquête sur l'e-gouvernement - L'avenir du gouvernement numérique, 12e édition, 2022.

* 26 Classement établi sur la base de l'« e-governement development index » (EDGI). Selon ce classement, la France se situait, en 2022, au sein des pays du continent européen ayant l'indice de développement de l'administration numérique le plus élevé, après le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Islande, l'Estonie, les Pays-Bas, le Royaume Uni, Malte, la Norvège et l'Espagne. Elle était classée avant l'Autriche, la Slovénie, l'Allemagne, la Suisse, la Lituanie, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Lettonie, l'Irlande, la Grèce, la Pologne, l'Italie, le Portugal, la Belgique et la Serbie.

* 27 Source pour les développements et les citations ci-dessous, relatifs au Danemark : réponses écrites de l'ambassade de France au Danemark au questionnaire de la rapporteure.

* 28 ONU, E-Goverment survey, 2024.

* 29 Source : réponses écrites de l'ambassade de France au Royaume-Uni au questionnaire de la rapporteure.

* 30 « Tout ce qui peut être accessible en ligne devrait être accessible en ligne et seulement en ligne » (Francis Maude, ministre du Cabinet Office, 2012).

* 31 Source : réponses écrites de l'ambassade de France en Espagne au questionnaire de la rapporteure.

* 32 Selon le classement établi par la Commission européenne pour suivre les progrès des pays de l'UE en matière de compétitivité numérique (DESI ou Digital Economy and Society Index).

* 33 Source : division de la législation comparée du Sénat.

* 34 Source : division de la législation comparée du Sénat.

* 35 Léa Dudit, « Estonie : une digitalisation des services publics construite autour d'événements de vie », Action publique. Recherche et pratiques 2022/3, N° 15, pp. 40-41.

* 36 Parlement européen, résolution du 18 avril 2023 sur l'administration en ligne : accélérer les services publics numériques à l'appui du fonctionnement du marché unique européen (2022/2036(INI)).

* 37 The Once Only Principle Project ou « Dites-le nous une fois ».

* 38 Cour des comptes, L'accès aux services publics dans les territoires ruraux, enquête demandée par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, mars 2019.

* 39 Il s'agissait d'unités à très faible activité ou à faible effectif ainsi que d'unités implantées en zone police.

* 40 Dans le cadre de la création de regroupements pédagogiques intercommunaux (DGI).

* 41 Compte rendu du 30 avril 2025.

* 42 Les 20 000 cahiers remplis dans environ 17 000 communes représentent 220 000 contributions, pour un volume de 500 000 pages (source : audition de Marie-Vic Ozouf-Marignier).

* 43 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).

* 44 Les développements et citations ci-après ont pour source l'audition de Mme Ozouf-Marignier.

* 45 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).

* 46 Compte rendu du 28 mai 2025.

* 47 Les grands dossiers des sciences humaines, « On a ouvert les cahiers de doléances - ce qu'ont dit les Français, n° 78 (mars à mai 2025).

* 48 Compte rendu du 28 mai 2025.

* 49 La Cour des comptes s'étonnait pourtant en 2019 que le réseau de la DGFiP soit encore « parmi les plus denses de la sphère publique » en dépit des avancées franchies en matière de télédéclaration et de télépaiement : avec une contraction de 5,6% seulement entre 2011 et 2016, le réseau de la DGFiP s'appuyait en 2017 sur « un très grand nombre de petites unités » (631 trésoreries employant entre un et quatre ETP ; plus de 1 600 comptant moins de dix agents). Les antennes locales étaient de ce fait « trois fois plus nombreuses qu'en Allemagne ». Elle observait toutefois que « Les décisions de réaménagement du réseau semblent trop souvent prises de façon ponctuelle, en particulier à l'occasion des départs en retraite d'agents affectés à des services devenus trop petits. Ainsi, des décisions de fermeture peuvent concerner des sites ayant réalisé des travaux immobiliers importants au cours des années précédentes. Par ailleurs, le réaménagement des niveaux d'exercice des missions de la DGFiP, qui a parfois eu pour effet de réduire sensiblement la présence de l'État dans certains territoires, a été mené sans concertation avec les entités publiques », ce qui a pu amplifier le sentiment d'abandon ressenti dans certains territoires. (Source : L'accès aux services publics dans les territoires ruraux, enquête demandée par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale, Cour des comptes, mars 2019).

* 50 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 51 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 52 Compte rendu du 29 avril 2025.

* 53 Compte rendu du 20 mai 2025.

* 54 Compte rendu du 17 juin 2025.

* 55 « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 56 Compte rendu du 8 avril 2025.

* 57 « L'état d'une personne qui ne maîtrise pas les compétences nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources numériques » (source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 58 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019. En 2022, le Défenseur des droits a publié « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? ».

* 59 Créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur. Sa création s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation des démarches de demande de titres sécurisés mise en oeuvre lors de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Source : Cour des comptes, L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives, 9 février 2024.

* 60 Plan Préfectures Nouvelle Génération / 2017 - Actualités / Archives des actualités / Archives - Ministère de l'Intérieur (site interieur.gouv.fr).

* 61 Source : site du ministère de l'intérieur.

* 62 Source : Cour des comptes, « L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives », 9 février 2024.

* 63 Cour des comptes, « L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), observations définitives », 9 février 2024.

* 64 Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.

* 65 Un quart de rendez-vous supplémentaires, soit 40 000 rendez-vous par semaine, ont été proposés en mairie pendant l'été 2023 par rapport à l'été 2022. Source : Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.

* 66 Source : Cour des Comptes, « La délivrance des titres d'identité et de circulation - une crise en voie de règlement, des défis pour l'avenir à traiter », Communication à la commission des finances du Sénat, mars 2024.

* 67 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019.

* 68 Défenseur des droits, « Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics », 2019.

* 69 Source : « L'illectronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique ! », rapport d'information fait par M. Raymond Vall au nom de la mission d'information Illectronisme et inclusion numérique, Sénat, septembre 2020.

* 70 Source : audition plénière de Mme Claire Hédon, Défenseure des droits, le 20 mai 2025.