B. AMÉLIORER LA MISE EN oeUVRE DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE POUR EN RENFORCER L'EFFICACITÉ

Les conditions juridiques et matérielles de mise en oeuvre de la rétention administrative sont aujourd'hui, pour partie, sources de difficultés pratiques, d'une tension sur les services de l'Etat et leurs effectifs, ainsi que d'une moindre effectivité des éloignements. Plusieurs mesures permettraient pourtant de juguler ces problèmes, dans le respect plein et entier des droits des personnes retenues.

1. Donner aux forces de police les moyens pour assurer leurs missions en matière de rétention administrative

La mise en oeuvre concrète de la rétention administrative repose, en pratique, sur les forces de sécurité intérieure, principalement les effectifs de la police aux frontières (PAF). L'exercice de leurs missions, y compris en matière d'éloignement, se heurte aujourd'hui à plusieurs difficultés qui en limitent l'efficacité.

a) Répondre aux enjeux de ressources humaines et de formation

La garde des personnes retenues dans les CRA ne constitue pas une mission traditionnelle de la police nationale. Elle s'apparente davantage, dans ses modalités quotidiennes, à celle des surveillants pénitentiaires, bien que le cadre juridique de la rétention administrative diffère fortement de celui de la détention117(*). En outre, elle présente, en particulier depuis le ciblage de la rétention sur les personnes menaçant l'ordre public à compter de 2022, un caractère potentiellement difficile et parfois conflictuel.

Dans ce contexte, le faible attrait des postes en CRA conduit à des affectations de policiers en sortie d'école, souvent jeunes et peu expérimentés, ce qui complique leur prise de fonction. Le rapporteur spécial observe, en outre, que le cursus de formation initiale des gardiens de la paix n'intègre à ce jour une formation à la rétention administrative que pour les élèves affectés dans des postes de la filière « police aux frontières », et sur une durée réduite.

Compte tenu de l'augmentation continue des capacités d'accueil et du nombre de centres, il apparaît nécessaire d'adapter la formation initiale et continue de la police nationale à ces enjeux, d'optimiser les conditions d'affectation, et de mieux intégrer cette mission dans les parcours professionnels.

Recommandation n° 8 : Adapter la formation des policiers à la gestion de la rétention et valoriser les affectations en CRA dans les parcours de carrière, afin de mieux accompagner la place croissante de cette mission au sein de la police nationale (ministère de l'Intérieur, direction générale de la police nationale)

b) Mettre à disposition des services de police des outils favorables à la bonne gestion des centres de rétention

La bonne gestion des centres de rétention administrative par les forces de sécurité intérieure suppose que ces dernières disposent des moyens matériels et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans un triple objectif d'effectivité de l'éloignement, de sécurité et d'apaisement.

D'une part, le renforcement des conditions de sécurité dans les CRA constitue un levier essentiel de facilitation du travail des policiers. Les travaux de sécurisation des locaux engagés ces dernières années (vidéosurveillance, grillages anti-drones, sécurisation des accès, etc.) ont permis de réduire certains risques opérationnels. Parallèlement, l'armement individuel des policiers affectés en CRA a été progressivement adapté à l'évolution du profil des retenus, de plus en plus souvent identifiés comme représentant une menace pour l'ordre public.

Le rapporteur spécial souligne également les avancées législatives récentes118(*), permettant aux agents de procéder à la prise d'empreintes digitales sans le consentement des personnes retenues. Cette évolution est de nature à renforcer l'efficacité des procédures d'éloignement, en facilitant l'identification formelle des intéressés et, partant, à donner un sens à la mission de rétention confiée aux forces de police. D'autres ajustements de cette nature mériteraient d'être envisagés119(*).

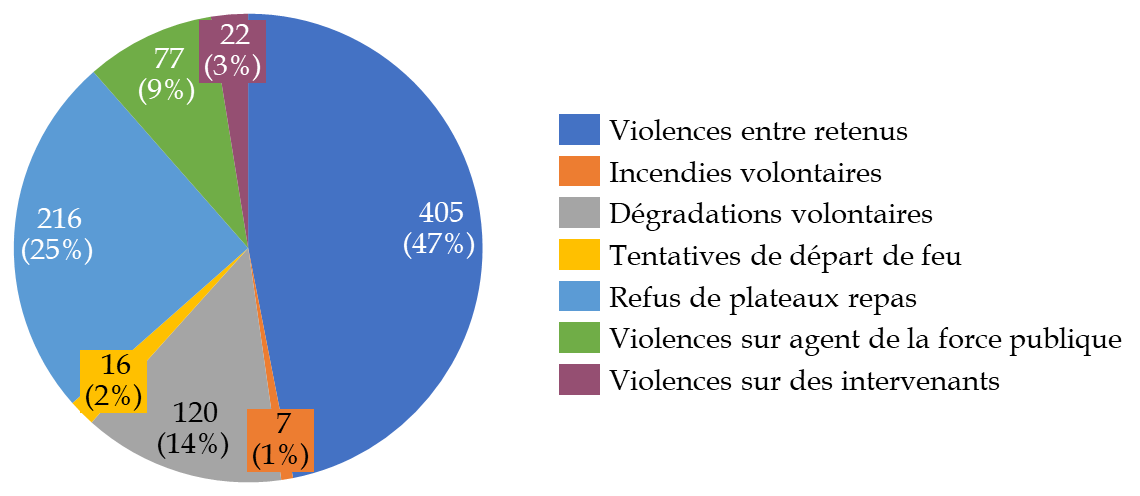

D'autre part, les efforts déployés par les forces de police en matière d'apaisement au sein des centres doivent être soulignés, et ce dans un contexte difficile. En effet, les tensions constatées sont en hausse. Entre 2023 et 2024, le nombre d'incidents signalés en métropole a augmenté de 8 %, principalement en raison de violences entre retenus. Ces faits demeurent une source constante de préoccupation pour les personnels.

Ventilation des incidents constatés en 2024 dans les CRA métropolitains

(en nombre et en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) au questionnaire du rapporteur spécial

Les visites réalisées par le rapporteur spécial ont permis d'identifier plusieurs initiatives favorables à une gestion apaisée des centres. Il en va notamment ainsi de la mise en place d'activités occupationnelles encadrées (séances de sport, accès collectif aux téléphones portables, mise à disposition de livres), de la désignation d'agents dits « CAEL120(*) » (policiers en civil121(*) chargés notamment d'informer les retenus et de désamorcer les tensions), ou encore de la présence ponctuelle de professionnels de santé mentale, psychologues ou psychiatres. Ces dispositifs, bien qu'hétérogènes selon les centres, participent à une meilleure qualité de la vie collective au sein des CRA et mériteraient d'être déployés de manière plus systématique à l'échelle nationale. Pour les personnes retenues provenant de la détention, une meilleure transmission, entre services compétents, des informations disponibles doit en outre être assurée, y compris du point de vue comportemental et en matière de suivi médical.

Enfin, si le rapporteur spécial n'a constaté, au cours de ses visites, aucune situation de dégradation notable ou de traitement indigne dans les CRA observés, il souligne l'importance de maintenir ce niveau d'exigence en matière de conditions matérielles, tant pour le respect des droits fondamentaux des personnes retenues que pour l'efficacité et la sérénité du travail des agents.

2. Simplifier les procédures juridiques et juridictionnelles applicables à la rétention administrative

Les procédures juridiques et juridictionnelles prévues en matière de rétention administrative apparaissent, aux yeux de l'ensemble des acteurs impliqués, nombreuses et complexes. Elles font intervenir à la fois le juge administratif et le juge judiciaire.

Le juge administratif est compétent, d'une part, pour examiner les recours portant sur la mesure administrative d'éloignement (par exemple, l'OQTF122(*)), qui fonde la décision de placement en rétention123(*) et dont l'annulation a pour effet d'y mettre fin, et d'autre part, pour statuer dans le cas spécifique du maintien en rétention d'une personne ayant formulé une demande d'asile durant sa période de rétention et dont l'autorité administrative estime qu'elle n'est formulée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.

Pour sa part, le juge judiciaire, acteur juridictionnel central de la rétention en tant que gardien de la liberté individuelle124(*), est compétent pour apprécier, en cas de recours, la légalité de la décision de placement en rétention et, le cas échéant, pour décider du maintien en rétention à la demande de l'administration, si les conditions prévues sont réunies125(*). Il est, en outre, compétent pour statuer sur les recours des personnes retenues concernant la légalité de leur maintien en rétention. Il peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, le cas échéant en l'assignant à résidence.

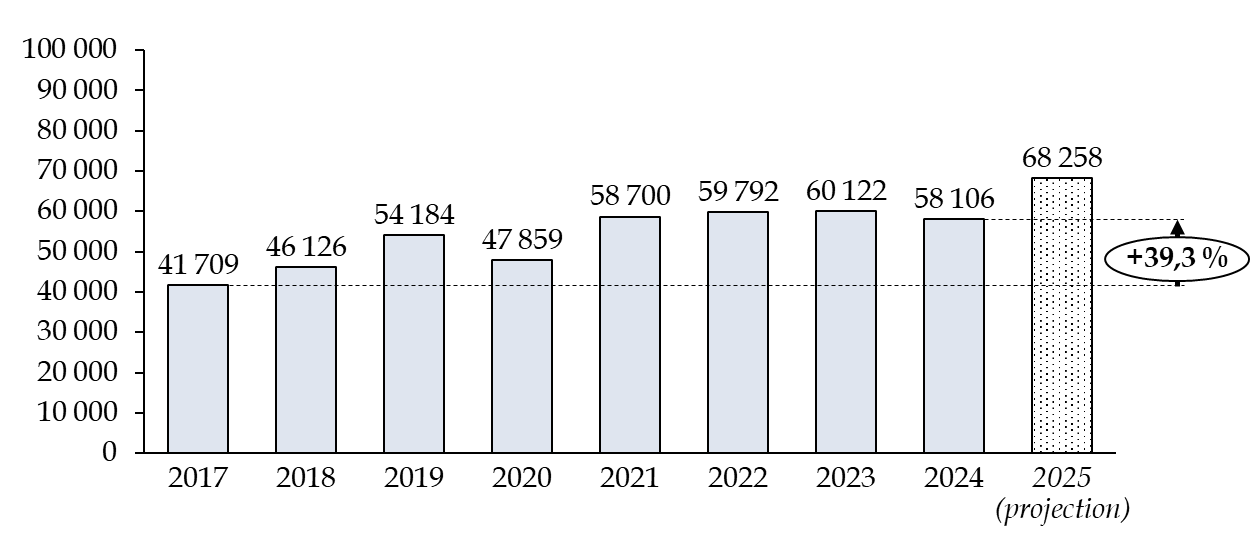

Cette dualité de compétences, qui ne se retrouve pas dans certains pays voisins, se double d'un enchevêtrement procédural complexe, notamment en termes de délais et d'articulation entre les différentes voies de recours. Ce cadre juridique et institutionnel se révèle en pratique difficilement soutenable, à mesure que le volume des contentieux augmente. Les juridictions judiciaires et administratives sont ainsi aujourd'hui confrontées à une surcharge structurelle, que leurs effectifs ne permettent pas d'absorber pleinement.

Évolution du nombre de recours

présentés devant les tribunaux administratifs

en

matière d'éloignements entre 2017 et 2025126(*)

Note : la projection 2025 est calculée par la commission des finances sur la base du nombre de recours présentés sur les cinq premiers mois de l'année 2025, à savoir 28 441.

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du Conseil d'Etat au questionnaire du rapporteur spécial

Cette situation génère une forte tension pour l'ensemble des services concernés (juridictions, services préfectoraux chargés d'assurer la défense des décisions, services de police en charge des escortes, etc.). Elle nuit par ailleurs à la lisibilité et à l'efficacité de la politique d'éloignement.

Pour y remédier, plusieurs pistes de simplification peuvent être envisagées, dans le respect des droits des personnes retenues.

Premièrement, une simplification des modalités légales du prolongement de la rétention administrative au-delà de quatre jours par le juge judiciaire apparaissait nécessaires. Elle a été très récemment engagée par la loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, qui a réduit de quatre à trois le nombre d'ordonnances nécessaires pour porter la rétention à 90 jours, tout en simplifiant les conditions.

Afin d'améliorer encore l'efficacité du dispositif, le rapporteur spécial recommande de fusionner les deuxième et troisième prolongations, permettant au juge d'étendre directement la durée de rétention de 30 à 90 jours lorsque les conditions légales sont réunies.

Recommandation n° 9 : Ramener de trois à deux le nombre de décisions du juge judiciaire nécessaires pour porter la durée de rétention administrative à 90 jours (pouvoir législatif).

Deuxièmement, le développement du recours à la visioconférence, prévu par la loi CIAI127(*), doit être accéléré, dans des conditions garantissant la qualité des échanges et le respect des droits de la défense. Cette modalité permettrait d'éviter des déplacements chronophages et coûteux des magistrats, des avocats, des retenus et des escortes de policiers. À ce jour, seules quelques salles d'audience adaptées existent au sein ou à proximité immédiate de certains CRA (notamment Le Mesnil-Amelot, Coquelles, Marseille et Olivet), tandis que quelques autres centres expérimentent la visioconférence sans salle dédiée. Le rapporteur spécial recommande, partout où cela est possible, la création rapide de salles dédiées à la vidéo-audience, en veillant à la qualité technique du dispositif (son, image, confidentialité) plutôt qu'à l'aménagement d'espaces pouvant accueillir un public nombreux, ce dernier étant rarement présent.

Recommandation n° 10 : Accélérer la généralisation du recours à la vidéo-audience pour les contentieux de la rétention administrative, dans des conditions garantissant la qualité des échanges (ministère de la Justice, juridictions administratives, ministère de l'Intérieur).

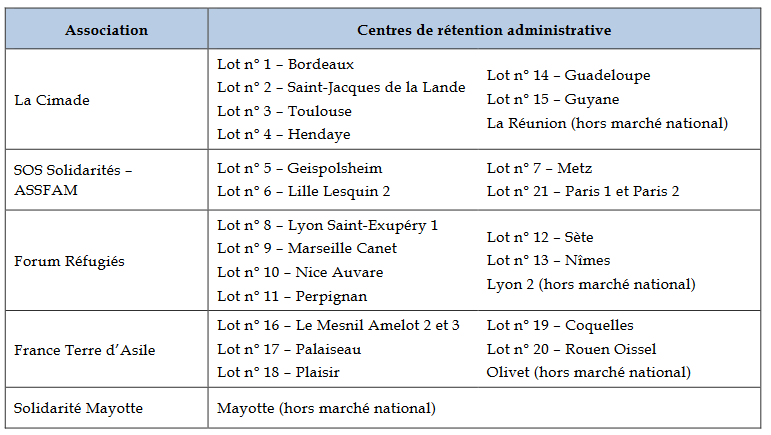

Troisièmement, la question de l'assistance juridique apportée aux personnes retenues appelle une clarification. Conformément au droit applicable, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ128(*). Plus précisément, l'article R. 744-20 du CESEDA dispose que « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »

Si cette mission a pendant longtemps été assurée par la seule CIMADE, plusieurs associations interviennent depuis 2008, dans le cadre de marchés conclus avec l'Etat129(*). Les prestations réalisées, qui vont bien au-delà de la simple information, incluent un accompagnement juridique complet (aide à la constitution de dossiers, rédaction de recours, orientation vers des avocats, etc.). En 2025, cinq associations exercent leurs missions dans les 27 CRA, une seule association étant présente dans chacun des CRA.

Associations titulaires des marchés d'assistance juridique

Source : commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale du Sénat130(*)

Tout en soulignant l'engagement avec lequel les associations remplissent leurs fonctions, le rapporteur spécial identifie plusieurs limites inhérentes au dispositif actuel, mis en place par l'État :

- un positionnement parfois très critique des associations vis-à-vis de la politique d'éloignement, qui sous-tend pourtant le marché public qui leur est confié ;

- une participation, dans certains cas, à une forte intensité contentieuse, en lien avec le caractère très fréquent des recours engagés ;

- une hétérogénéité des pratiques constatées dans les différents centres, reflétant la diversité des approches portées par les différentes structures ;

- un coût budgétaire redondant, l'État finançant à la fois l'assistance juridique assurée par les associations et l'aide juridictionnelle délivrée pour le recours à un avocat pour défendre les mêmes recours.

En cohérence avec la proposition de loi qu'il a déposée et qui a été récemment adoptée par le Sénat en première lecture, le rapporteur spécial propose une évolution du dispositif. S'il aurait été possible de confier la mission d'assistance juridique à l'OFII, le texte adopté en première lecture prévoit qu'à compter du 1er janvier 2026131(*), l'information des personnes retenues sur l'accès au droit et les voies de recours serait effectuée par cet organisme132(*), déjà présent dans les CRA, tandis que la défense des personnes retenues (conseil sur l'opportunité d'un recours, présentation de recours, présence à l'audience) serait confiée aux avocats133(*). Le texte rappelle par ailleurs que les personnes retenues bénéficient du droit d'être assisté par un avocat, éventuellement commis d'office, et de l'aide juridictionnelle.

Cette réforme n'aurait pas pour conséquence de priver les associations de l'accès aux CRA. En effet, les représentants des associations humanitaires peuvent bénéficier d'un droit de visite, en application de l'article L. 744-14 du CESEDA, de même que le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), les parlementaires, les représentants du haut-commissariat aux réfugiés et les journalistes.

Les droits des personnes retenues

Conformément au CESEDA, les personnes placées en rétention administrative bénéficient d'un ensemble de droits destinés à garantir leur information, leur dignité et l'exercice effectif des voies de recours.

À leur arrivée dans le centre, elles sont informées, dans les meilleurs délais et dans une langue qu'elles comprennent, de leurs droits. Un document d'information, rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, leur est remis. Il expose les modalités de la procédure d'éloignement, les droits qui leur sont reconnus durant la rétention, ainsi que les modalités concrètes de leur exercice.

Les étrangers retenus peuvent notamment solliciter l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin. Ils peuvent également entrer en contact avec leur consulat et communiquer avec toute personne de leur choix.

Ils sont par ailleurs informés, à leur arrivée, des conditions d'exercice du droit d'asile. À ce titre, ils peuvent recevoir une assistance juridique et linguistique.

Les entretiens avec les avocats se déroulent de manière confidentielle, dans des locaux aménagés à cet effet.

Durant leur séjour en centre de rétention, les personnes retenues sont hébergées et nourries à titre gratuit. Elles peuvent accéder, si elles en font la demande, aux soins médicaux, fournis gratuitement.

Enfin, le responsable du centre informe chaque retenu des prévisions de déplacement le concernant (audiences, présentations consulaires, modalités de départ, etc.), sauf si cette information est de nature à compromettre l'ordre public ou si l'état psychologique de la personne ne le permet pas.

Source : commission des finances

* 117 Voir supra.

* 118 Loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive.

* 119 Voir supra.

* 120 À savoir, « cellule d'appui à l'éloignement ».

* 121 Mais portant un insigne de police.

* 122 Et les décisions qui lui sont accessoires : pays de destination, délai de départ volontaire éventuel, décision d'interdiction de retour, etc.

* 123 La personne placée en rétention administrative peut formuler un recours contre la décision d'éloignement la justifiant dans un délai de 48 heures.

* 124 Article 66 de la Constitution.

* 125 Voir supra.

* 126 Le contentieux de l'éloignement est plus large que celui de la rétention administrative. Plus globalement, en 2024, 43 % des affaires présentées devant les tribunaux administratifs concernaient le contentieux des étrangers, contre 25 % en 2009.

* 127 Tel que l'article L. 922-3 du CESEDA le prévoit aujourd'hui.

* 128 Article L. 744-9 du CESEDA.

* 129 Actuellement, un marché national regroupant 21 lots géographiques, trois marchés nationaux distincts concernant trois CRA et un marché local pour le CRA de Mayotte.

* 130 Rapport n° 593 (2024-2025), déposé le 7 mai 2025, de David Margueritte sur la proposition de loi tendant à confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration certaines tâches d'accueil et d'information des personnes retenues.

* 131 1er avril 2027 à Mayotte.

* 132 Schématiquement, les agents de l'OFII auraient pour mission d'assister les retenus pour leur expliquer le sens et la portée des décisions dont ils font l'objet, leur rappeler leurs droits et la manière de les exercer et les aider à obtenir l'aide d'un avocat s'ils le souhaitent.

* 133 L'assistance juridique applicable dans la cadre d'une demande d'asile formée en rétention serait en revanche confiée à l'OFII.