B. DES OBSTACLES PERSISTANTS À L'ÉLOIGNEMENT EFFECTIF

Si certaines difficultés liées à l'éloignement sont propres aux personnes placées en centre de rétention administrative et appellent des réponses spécifiques, les obstacles plus généraux rencontrés dans la mise en oeuvre des mesures d'éloignement de l'ensemble des étrangers en situation irrégulière - qu'ils soient retenus ou non - affectent également la politique de rétention.

Ces obstacles tiennent notamment à la détermination de l'identité et de la nationalité des personnes, à l'obtention des laissez-passer consulaires et aux conditions matérielles d'éloignement.

a) La détermination formelle de l'identité et de la nationalité de certaines personnes retenues

L'identification formelle de l'identité et de la nationalité des personnes à éloigner, à laquelle concourent de nombreux services67(*), demeure une difficulté notable.

En application du CESEDA, l'éloignement ne peut être mis en oeuvre - sauf exceptions - que vers le pays d'origine ou un pays de transit, ce qui impose de déterminer avec certitude la nationalité de l'intéressé.

En outre, l'identité de la personne doit être connue pour obtenir un laissez-passer consulaire. Or, pour 20 à 30 % des personnes retenues, l'identité n'est pas connue68(*).

Cette situation résulte du fait qu'une partie des étrangers dépourvus de titre de séjour valide ne dispose pas de papiers d'identité ou, dans certains cas, en assure la destruction aux fins de rendre l'éloignement plus difficile. Elle oblige les différents services relevant du ministère de l'Intérieur, et parfois les consulats compétents pour délivrer les laissez-passer consulaires, à identifier leur nationalité en fonction d'un faisceau de critères (langues maîtrisées, connaissance du pays, etc.), avec des risques d'erreurs. Dans d'autres cas, certains étrangers utilisent un ou plusieurs alias.

Or, les travaux menés par le rapporteur spécial ont été l'occasion de constater que le cadre d'investigation limite, à ce jour, les actions possibles en la matière. Néanmoins, la très récente loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a opportunément instauré la possibilité de procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies de l'étranger placé en rétention sans le consentement de l'intéressé, sous un certain nombre de conditions formelles et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude.

D'autres mesures pourraient être envisagées, parmi lesquelles l'exploitation des données du téléphone portable, sous les mêmes conditions. Cette mesure pourrait être intégrée notamment dans le cadre de la négociation en cours du projet de nouveau règlement « retour » à l'échelle de l'Union européenne. En outre, l'éclatement et le manque d'interopérabilité des systèmes d'information entre services doivent être résolus.

Recommandation n° 1 : Faciliter l'identification des personnes retenues dont l'identité ou la nationalité n'est pas connue avec certitude, en simplifiant le cadre d'investigation applicable et en renforçant le partage d'informations entre les services compétents (ministère de l'Intérieur).

b) L'obtention d'un laissez-passer consulaire pour les personnes ne disposant pas de titres d'identité valables délivrés par leur pays d'origine

Pour tout étranger dépourvu de document de voyage valide (en particulier un passeport ou une carte d'identité), l'éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'après l'obtention d'un laissez-passer consulaire (LPC) délivré par le pays d'origine. Or, la délivrance de ce document repose sur la souveraineté de chaque État, qui reste seul juge pour reconnaître ou non l'un de ses ressortissants. En pratique, la France se heurte à des difficultés importantes avec un certain nombre de pays, alors que les profils des personnes retenues, qui s'est durci, rendent les autorités étrangères parfois encore moins enclines à coopérer.

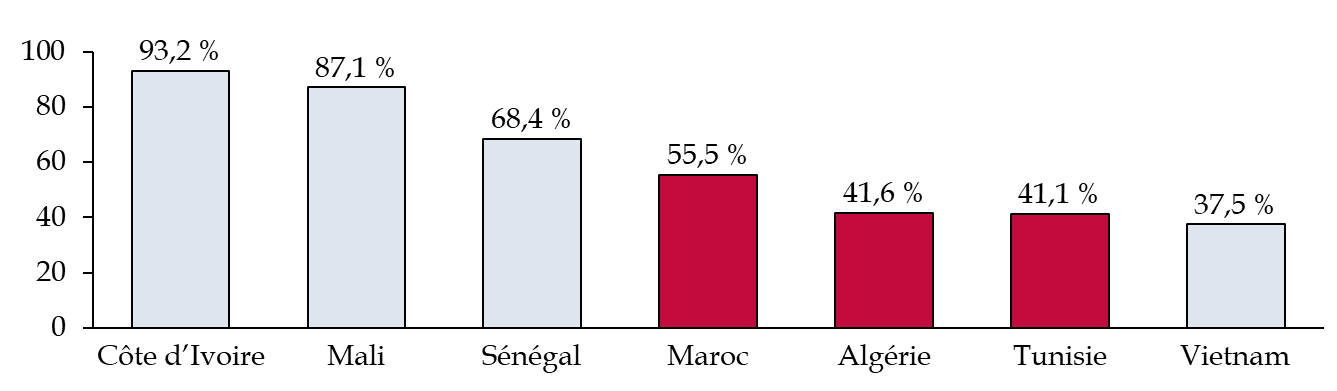

Des avancées sont constatées avec certains États, notamment grâce à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de réadmission, qui ont permis de fluidifier les procédures dans plusieurs cas. Toutefois, des blocages persistants continuent de freiner les retours, notamment s'agissant des ressortissants des pays du Maghreb, qui représentent plus de la moitié des personnes placées en CRA69(*). Le niveau de délivrance des LPC par ces pays reste globalement insuffisant, même s'il varie fortement selon les périodes. Cette situation se reflète dans le taux de coopération calculé au niveau ministériel, qui prend en compte non seulement le nombre de LPC délivrés, mais aussi leur obtention dans des délais utiles et le taux d'exécution des retours.

Comparaison du taux de coopération de

plusieurs pays dans la délivrance

des LPC à l'ensemble des

personnes faisant l'objet d'un éloignement, en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du ministère de l'Europe et des affaires étrangères au questionnaire du rapporteur spécial

En outre, la forte détérioration des relations diplomatiques avec l'Algérie ces derniers mois complique beaucoup la mise en oeuvre des éloignements vers ce pays, alors même que les ressortissants algériens constituent, de loin, la première nationalité représentée en centre de rétention administrative70(*). Depuis le début de l'année 2025, la situation s'est nettement aggravée, les autorités algériennes délivrant un nombre extrêmement limité de LPC. De surcroît, elles tendent à refuser désormais la réadmission de leurs ressortissants lorsqu'ils voyagent munis d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité, exigeant, en complément, un LPC qu'elles ne délivrent que très rarement. Cette exigence va à l'encontre des accords bilatéraux conclus avec la France et d'autres engagements internationaux.

Dans ce contexte, l'administration peine en outre encore à pleinement coordonner ses efforts pour optimiser les demandes de LPC, comme l'avait déjà souligné la Cour des comptes71(*). La responsabilité de ces démarches repose principalement sur les préfectures de département, qui, ne disposent pas toujours des moyens, du temps ou des appuis nécessaires pour assurer un suivi efficace et homogène sur l'ensemble du territoire. Pour 26 pays72(*), c'est néanmoins l'unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières qui est en charge de l'obtention des LPC auprès des consulats des pays concernés73(*). Enfin, une « task force » de la DGEF est quant à elle chargée de la centralisation des demandes de laissez-passer mise en place avec le Maroc (seul pays du Maghreb pour lequel l'obtention des LPC ne relève pas directement des préfectures), de la coopération consulaire, ou encore de la gestion et la promotion de la coopération technique en matière de lutte contre l'immigration illégale. En revanche, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) n'intervient en définitive, en complément, que très ponctuellement sur les dossiers d'éloignement, sur des cas très particuliers.

Au regard du caractère efficace de la centralisation des demandes de LPC au niveau de l'UCI pour les pays concernés, de l'expérience et de l'expertise de cette cellule, il apparaîtrait pertinent d'élargir cette solution à davantage de pays, en l'accompagnant d'un renforcement des effectifs concernés.

Recommandation n° 2 : Centraliser, pour un plus grand nombre de pays, les demandes de laissez-passer consulaires auprès de l'unité centrale d'identification de la police aux frontières, afin de simplifier et d'accélérer la procédure (ministère de l'Intérieur).

Au-delà des enjeux de procédure, et bien que des efforts soient faits en la matière par le MEAE, il importe d'intégrer encore plus fortement le volet de l'obtention des LPC dans la politique diplomatique et consulaire à l'égard des pays peu coopératifs en matière de réadmission. Seule une approche globale, tant à l'échelle française qu'européenne, intégrant notamment les politiques de délivrance de visas, d'aide publique au développement et de réadmission des personnes en situation irrégulière en France est susceptible de produire des résultats significatifs et de long terme. Or, celle-ci est in fine davantage dans les mains du MEAE que du ministère de l'Intérieur, bien que les conseillers diplomatiques placés auprès des préfets de région doivent également sans doute être davantage mobilisés sur ces sujets.

c) Les difficultés matérielles de l'éloignement

Sur le principe, lorsqu'une personne est en possession de documents d'identité valides, ou qu'un laissez-passer consulaire a pu être obtenu, l'administration est en mesure de procéder à l'organisation matérielle de son éloignement. Toutefois, dans les faits, cette étape reste inégalement exécutée. Entre 2019 et 2022, toutes situations confondues - y compris celles concernant des personnes placées en rétention - moins de la moitié des demandes d'éloignement forcé adressées par les préfectures à la police aux frontières ont pu effectivement aboutir, hors outre-mer74(*).

Selon la Cour des comptes75(*), plus de 90 % des éloignements forcés depuis la métropole sont réalisés par voie aérienne. Dans environ trois quarts des cas, ils s'effectuent sur des vols commerciaux, la personne éloignée étant escortée et installée parmi les passagers. Afin de garantir le départ des profils les plus sensibles, en particulier ceux présentant une menace à l'ordre public, une priorisation est opérée dans l'organisation de ces éloignements par ordre décroissant de priorité : profils terroristes, personnes inscrites au FSPRT76(*), sortants de prison, personnes placées en CRA, assignés à résidence de profil « troubles à l'ordre public », assignés à résidence « simples », etc.

Toutefois, plusieurs contraintes freinent la mise en oeuvre effective de l'éloignement par voie de vol commercial. Certaines destinations sont, tout d'abord, desservies par un nombre limité de vols commerciaux, ce qui complique la programmation rapide des départs. Par ailleurs, les compagnies aériennes se montrent globalement réticentes à accepter des passagers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, pour des raisons à la fois commerciales et de tranquillité à bord. Enfin, la plupart imposent des plafonds annuels de reconduites, réduisant de fait la marge de manoeuvre de l'administration.

S'y ajoutent de nombreuses annulations de dernière minute ; en moyenne, 36 % des tentatives d'éloignement forcé échouent du fait de l'obstruction de la personne concernée. Ces blocages peuvent prendre diverses formes, tels que le refus d'embarquement, les absences à la convocation, l'agitation à bord de l'avion, voire des automutilations.

Face à ces limites, l'organisation de vols affrétés par la police aux frontières permet un encadrement plus strict. Leur taux de réussite est nettement supérieur, à savoir 66 % pour les vols affrétés par la France seule, et jusqu'à 89 % pour les vols groupés organisés sous l'égide de Frontex. Cette efficacité s'explique par un encadrement renforcé, une meilleure anticipation et une capacité de coercition accrue de la part des forces de l'ordre, comme le rappelle la Cour des comptes77(*).

Pour autant, le recours à ce mode d'éloignement reste ponctuel. Il suppose d'obtenir l'accord préalable du pays de destination, et de pouvoir regrouper, dans un même laps de temps, un nombre suffisant de personnes à éloigner vers le même État. Ces conditions sont loin d'être toujours réunies. Pour l'Algérie, la coopération en la matière est totalement suspendue depuis 2024.

Une utilisation plus fréquente des vols affrétés, y compris par Frontex, pourrait néanmoins être utilement envisagée, en particulier pour les profils menaçant le plus gravement l'ordre public.

* 67 Notamment l'unité centrale d'identification (UCI) de la police aux frontières (PAF) à l'échelle nationale mais également les services généraux de la PAF ou de la police nationale, la gendarmerie ou tout agent de l'Etat spécialement habilité à cet effet par la préfecture.

* 68 Selon la Cour des comptes : La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, janvier 2024.

* 69 Voir supra.

* 70 Voir supra.

* 71 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.

* 72 26 pays et un territoire situé en Chine : Albanie, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Cap-Vert, République populaire de Chine et Hong-Kong, Union des Comores, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Géorgie, Guinée-Conakry, Haïti, Inde, Mali, Mauritanie, Moldavie, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Côte d'Ivoire, Kosovo, Sénégal et Soudan.

* 73 Information du 9 janvier 2019 de la direction générale des étrangers en France (DGEF) relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes.

* 74 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.

* 75 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.

* 76 Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

* 77 La politique de lutte contre l'immigration irrégulière, Cour des comptes, janvier 2024.