IV. UNE CAPACITÉ DE RÉTENTION RENFORCÉE MAIS TOUJOURS INSUFFISANTE

A. SI LA CAPACITÉ DE RÉTENTION A AUGMENTÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES...

1. Des places plus nombreuses et davantage occupées

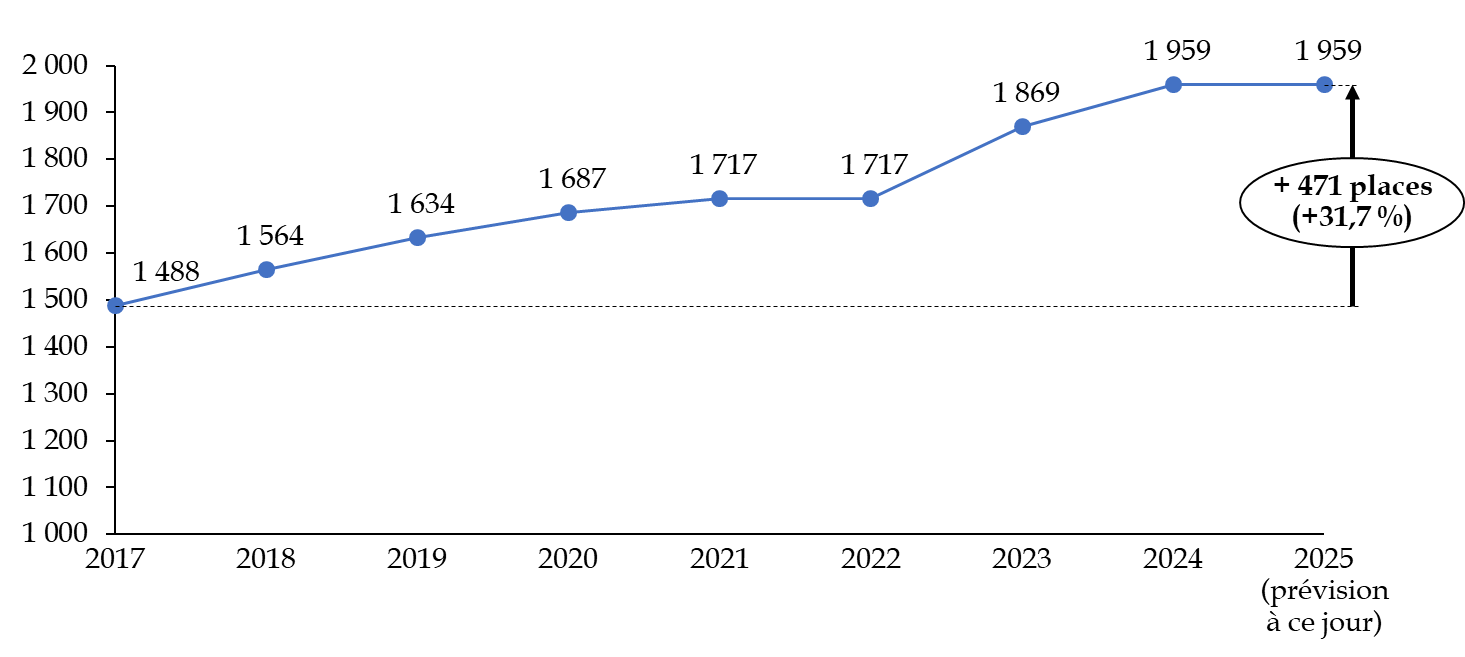

Dans la dernière décennie, le nombre de places de rétention administrative a progressé de manière continue sur le territoire métropolitain. Ainsi, le nombre de places théoriques en CRA est passé de 1 488 en 2017 à 1 959 en 2024, soit une hausse de près d'un tiers (31,7 %) en sept ans. S'y ajoutent 141 places dans les 28 LRA permanents. La France disposait ainsi, fin 2024, de l'une des plus grandes capacités de rétention en Europe.

Évolution de la capacité théorique du parc de CRA en métropole

(en nombre de places)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

Dans les outre-mer, le nombre de places théoriques s'établit en 2025 à 228 en CRA et 35 dans les 4 LRA permanents. Au total, la France dispose ainsi aujourd'hui de 2 187 places théoriques en CRA et de 176 en LRA permanents, soit un total de 2 363 places de rétention administrative.

Au-delà de l'augmentation du nombre de places, un effort a également été engagé pour améliorer la disponibilité réelle et l'occupation effective des capacités théoriques. Une instruction du ministre de l'Intérieur du 10 janvier 2023 a ainsi demandé aux préfets de mobiliser tous les leviers organisationnels à leur disposition (ressources humaines, planification des travaux, et amélioration du niveau de sécurisation des bâtiments) en ce sens.

La disponibilité effective des places peut néanmoins être limitée par des difficultés d'ordre matériel (insalubrité, problèmes de sécurité, travaux) ou par le manque d'effectifs policiers. Sur les 2 187 places théoriques en CRA, 1 956 étaient effectivement disponibles à la mi-mai 2025, dont 1 761 en métropole et 195 dans les outre-mer, soit un taux de disponibilité de 89,4 %, en nette progression dans les dernières années. D'après les éléments transmis au rapporteur spécial, environ 80 % des places temporairement indisponibles le sont en raison de travaux en cours ou à venir, les 20 % restants étant liés à un déficit de personnels policiers.

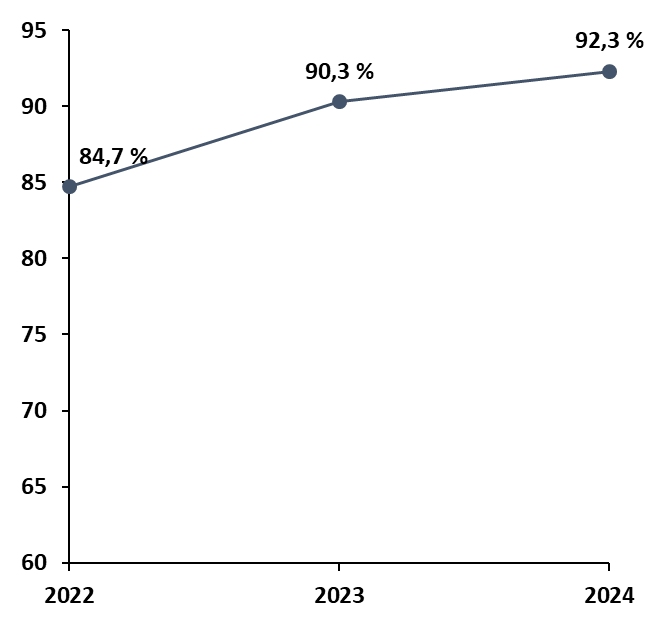

Parallèlement, des progrès notables ont été enregistrés en matière de taux d'occupation. Celui-ci est passé de 70,8 % en 2017 à 92,3 % en 2024.

Évolution du taux d'occupation des places en CRA entre 2022 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires

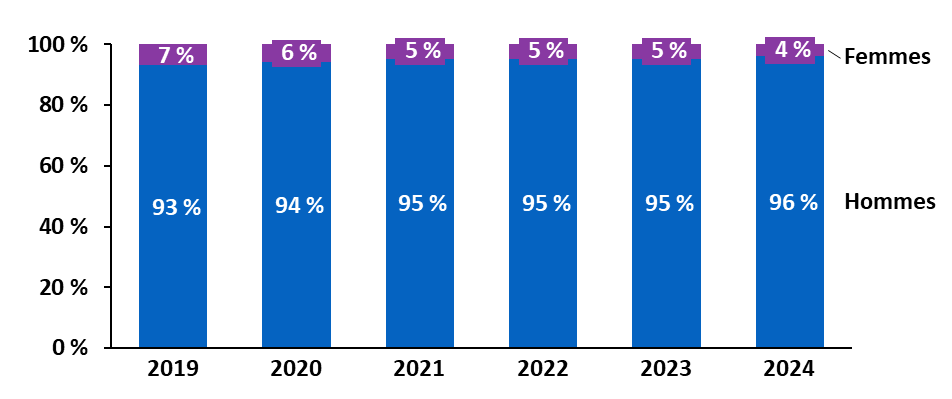

Cette amélioration s'explique en partie par la réaffectation de certaines places initialement réservées aux femmes et aux familles (moins occupées) en places pour hommes, dans le cadre d'une politique de rétention recentrée sur les profils considérés comme menaçant l'ordre public.

Évolution de la part des hommes et des femmes au sein des personnes retenues dans les CRA métropolitains entre 2019 et 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après la réponse de la direction générale des étrangers en France (DGEF) au questionnaire du rapporteur spécial

2. Un parc de rétention diversifié et faisant l'objet d'une sécurisation accrue

a) Un parc de rétention hétérogène couvrant une grande partie du territoire

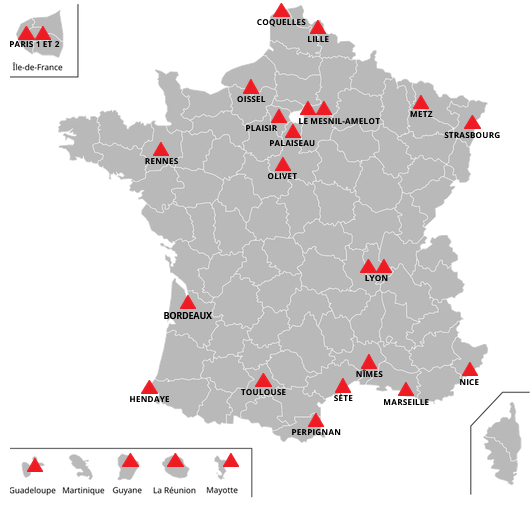

À ce jour, la France dispose de 27 CRA en fonctionnement, dont 23 situés en métropole et 4 implantés dans les outre-mer (en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe et à La Réunion). À ces structures s'ajoutent 32 LRA permanents, répartis selon un équilibre similaire (28 en métropole et 4 dans les territoires ultramarins).

Carte des implantations des CRA en 2025

Source : commission des finances du Sénat

Le parc de rétention administrative se caractérise ainsi par sa relative dispersion et l'absence de volonté de mettre en place un ou plusieurs grands CRA en substitution du maillage actuel.

Ce choix repose sur deux considérations principales. D'un côté, le maillage territorial permet d'assurer des placements en rétention plus rapides et limite la distance à parcourir pour accomplir les différentes démarches nécessaires à l'éloignement et à la rétention : présentation devant le juge compétent, rendez-vous consulaires, examens médicaux, etc. Il permet également de mieux répartir la charge de travail entre les différents services de l'État concernés (forces de l'ordre, préfectures, structures de soins) sur le territoire. D'un autre côté, limiter la taille des centres tend à faciliter les interactions entre les personnes retenues elles-mêmes et les agents intervenants, de nature à limiter les tensions, les atteintes aux biens ou les incidents à caractère violent.

Les LRA, dont la création comme la pérennisation éventuelle relèvent de la compétence des préfets de département78(*), constituent un complément important au maillage territorial des CRA. Leur souplesse d'implantation permet d'adapter rapidement le parc de rétention aux évolutions locales, notamment en cas de tensions migratoires ponctuelles. Ces structures présentent en outre l'avantage de pouvoir être ouvertes (et, le cas échéant, fermées) dans des délais relativement courts.

Au-delà de sa répartition géographique, le parc de rétention administrative se distingue en outre par sa grande diversité. Fruit d'une histoire de plus de quarante ans, il s'est constitué en fonction des opportunités immobilières locales (disponibilité du foncier, réhabilitation de bâtiments existant, etc.), expliquant son absence d'uniformité.

Les centres varient ainsi considérablement en taille : leur capacité théorique s'échelonne d'une vingtaine79(*) à 140 places80(*), cette dernière constituant le plafond réglementaire81(*). En moyenne, un CRA offre environ 80 places. Les LRA sont, quant à eux, de taille plus modeste, celui du Val-de-Marne82(*) comptant par exemple seulement huit places.

L'ancienneté et le type des structures diffère également d'un site à l'autre. Le CRA d'Olivet a été construit récemment et a ouvert ses portes en 2024, tandis que celui de Nice est installé dans une ancienne caserne83(*), édifiée en 1870.

b) Un parc de rétention engagé dans un processus de modernisation sécuritaire

En tant que lieux de privation de liberté, les CRA sont exposés à un certain nombre de risques. Ceux-ci tiennent notamment au comportement des personnes retenues (dans leurs interactions entre elles ou avec les personnels), ainsi qu'au risque de fuite. D'autres menaces proviennent de l'extérieur, notamment des tentatives d'aide à la fuite ou d'introduction d'objets prohibés (armes, stupéfiants, etc.), y compris par l'usage de drones.

Longtemps restés à un niveau contenu, ces risques ont nettement augmenté depuis 2022, en lien avec le durcissement des profils des personnes placées en rétention84(*).

Dans ce contexte, une démarche de sécurisation progressive des CRA a été engagée. Elle s'est traduite, selon les sites, par l'installation de systèmes de vidéo-surveillance et de dispositifs anti-drones, un renforcement des systèmes de verrouillage, ainsi que par une organisation plus stricte des déplacements au sein des centres. Un plan d'action global articulé autour de 24 mesures a ainsi été lancé à la fin de l'année 202285(*).

Le rapporteur spécial souligne que ces adaptations sont nécessaires face au durcissement des profils retenus, et peuvent être réalisées dans des conditions préservant les droits des personnes concernées. Lors des visites effectuées, il a pu constater que, malgré le cadre sécuritaire renforcé, les personnes retenues conservent en journée une liberté de circulation entre les différents espaces du centre (chambres, locaux des associations et de l'OFII, unité médicale, cour extérieure, etc.) et bénéficient, dans des conditions encadrées, d'un accès à leur puce téléphonique86(*), ainsi que, a minima dans certains centres, d'activités sportives ou culturelles.

* 78 Voir supra.

* 79 Pour le CRA actuel de Bordeaux.

* 80 Pour les CRA de Lyon.

* 81 Voir supra.

* 82 À Choisy-le-Roi.

* 83 La caserne Auvare.

* 84 Voir supra.

* 85 Incluant notamment la mise en place d'un outil d'évaluation des CRA et le déplacement d'une équipe d'évaluation dans tous les centres de métropole, la rédaction d'un « RAIDBOOK » en partenariat avec les antennes locales du RAID pour tous les centres métropolitains, l'acquisition de gants de palpation à détection magnétique, la révision de la doctrine d'emploi du pistolet à impulsion électrique (PIE) pour adapter son port en zone de rétention, le floutage des images aériennes par les sites web de géolocalisation relevant du droit national, la généralisation des cellules d'appui à l'éloignement (CAEL), et l'expérimentation de la vidéo augmentée.

* 86 Qui ne peut être utilisée avec un smartphone.