II. DES INVESTISSEMENTS ENCORE INSUFFISANTS PAR RAPPORT AUX ENJEUX ULTRAMARINS

A. DES TERRITOIRES ULTRAMARINS, INÉGALEMENT SOUTENUS PAR L'ÉTAT, AUX BESOINS D'INVESTISSEMENT CROISSANTS

1. De nombreux projets entamés grâce aux contrats de convergence et de transformation...

Les CCT de première génération (2019-2023) ont permis de réaliser un grand nombre d'investissements structurants dans les territoires ultramarins, qu'il parait utile d'évoquer pour montrer les conséquences concrètes de ce dispositif sur le quotidien des populations ultramarines.

En Guadeloupe, ont été réalisés notamment :

- la reconstruction de la maison de l'enfance, établissement médico-social départemental spécialisé dans l'accueil d'urgence (petite enfance, adolescence et jeunes mères en situation précaire) ;

- le projet de confortement parasismique des écoles de Gourbeyre et de Saint-Claude ;

- la pose du câble sous-marin « fibre optique » qui permet de relier les Iles du Sud à la Guadeloupe continentale et qui vise à réduire la double insularité de ces iles ;

- l'aménagement d'un pôle de production agroalimentaire local, appelé l'Agropark, dont la réalisation se poursuit dans le cadre du CCT 2024-2027, du fait d'un retard dans la mise en oeuvre de l'opération.

En Martinique, la réhabilitation du campus Schoelcher a pu être réalisée grâce au CCT de la période 2019-2023. L'intégralité des fonds contractualisés par l'État pour financer un pôle universitaire de santé a pu être engagée. Par ailleurs, de nombreux équipements sportifs ont été financés, alors que territoire a un taux d'équipement assez faible.

À la Réunion, des équipements sportifs, des actions de prévention contre le risque représenté par les requins, ou encore une éco-cité ont perçu l'intégralité des engagements prévus.

En Guyane, l'ensemble des fonds contractualisés pour financer l'échangeur des Maringouins, le pont sur la route nationale n° 1 (RN1) ou encore le pont du Larivot ont été engagés.

À Mayotte, 8,2 millions d'euros sont destinés à financer des routes, soit plus de 100 % du montant contractualisé. Autre exemple, le ministère de l'éducation nationale disposait à Mayotte de 417 millions d'euros. Grâce à ces moyens, quatre établissements scolaires ont été entièrement construits, comprenant deux collèges et deux lycées ou pôles spécialisés. En complément, 4 établissements (trois collèges et un lycée) ont fait l'objet d'extensions significatives. Ce sont 14 établissements, dont 8 collèges et 6 lycées, qui ont été réhabilités ou ont bénéficié de travaux de grande ampleur. Enfin, plusieurs équipements sportifs et de restauration ont été créés ou modernisés, contribuant à l'amélioration globale des conditions d'accueil et de vie scolaire.

Au-delà des constructions, des moyens significatifs ont été mobilisés pour la sécurisation, la maintenance et la rénovation des infrastructures annexes, comme les infirmeries, les blocs sanitaires ou les stations d'épuration, dans le but de rattraper le retard accumulé et de remplacer les locaux endommagés par les séismes. Le ministère a également financé des travaux de raccordement au réseau d'eau pour certains collèges, malgré la crise de l'eau qui n'a pas freiné l'avancement des chantiers.

La programmation des opérations de construction des établissements à Mayotte répond aux besoins d'infrastructures scolaires en lien avec la constante croissance des effectifs et à l'évolution de la carte des formations. Les effectifs ont plus que doublé ces 15 dernières années, provoquant une situation de saturation des établissements scolaires existants.

Pour le CCT 2024-2027, le ministère vise la construction de 14 000 places supplémentaires, en construisant 5 lycées et 5 collèges supplémentaires, 10 extensions d'établissements, 3 pôles métiers, 1 cuisine centrale et 24 cuisines satellites.

En Polynésie française, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2021-2023, des équipements sportifs, ainsi que les travaux de rénovation du réseau d'eau potable du secteur Outumaoro ont perçu l'intégralité des engagements prévus dans le contrat, notamment.

En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du contrat de développement portant sur la période 2017-2023, le projet de rénovation du collège de Koné, de réalisation de radas météorologiques ou encore de rénovation de la route secondaire reliant les villes de Pam et Tiari ont reçu tous les engagements qui avaient été contractualisés

Dernier exemple, l'OFB intervient en soutien des infrastructures de gestion de l'eau et de l'assainissement, dans le cadre du plan eau-DOM, via le fonds de solidarité interbassins. Un plan pluriannuel d'investissement (PPI) est défini dans chaque territoire ultramarin, dans un objectif d'amélioration du service rendu, que l'État s'engage à financer. Les projets sont présentés par une conférence des financeurs sous l'autorité du préfet, qui réunit les principaux financeurs, dont l'OFB. L'objectif est d'optimiser les financements pour permettre un financement à 100 % de chaque projet.

L'OFB priorise les projets dédiés à l'assainissement, à l'approvisionnement en eau des communes non desservies par le réseau d'eau, ainsi que ceux permettant la réutilisation des eaux usées traitées. L'OFB a par exemple engagé l'intégralité des fonds contractualisés en faveur de la construction de la station d'épuration Dumbéa 2 en Nouvelle-Calédonie

Le FEI permet enfin de réaliser des investissements dans des projets complémentaires.

En Guadeloupe, près de 1,2 million d'euros ont été versés en 2024 pour contribuer à la rénovation du collège de Cornet par exemple.

En Guyane, ce sont 1,2 million d'euros qui ont servi à la construction du grand ensemble culturel de Rémy-Montjoli.

À la Réunion notamment, le FEI a contribué à hauteur de 2,5 millions d'euros pour l'équipement et la mise en service du forage de Takamaka.

Ainsi, un très grand nombre de projets structurants dans les collectivités ultramarines ont pu être financés grâce aux contrats de convergence et de transformation, et au FEI dans une moindre mesure.

2. ... mais aussi des investissements nécessaires qui restent non financés, en particulier en termes de préservation de l'environnement

Certaines priorités d'investissement ne sont toutefois pas prises en compte dans les CCT, alors qu'elles constituent des enjeux structurants pour les territoires ultramarins.

Tout d'abord, les enjeux liés à la santé en sont exclus. En effet, le Ségur de la santé, lancé en juillet 2021 à la suite de la crise sanitaire, concentre déjà l'essentiel des financements et des projets associés à cette thématique. Par ailleurs, la DGOM estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment de fonds à cette fin.

Par ailleurs, les enjeux liés à l'adaptation à la transition écologique sont très peu pris en compte dans le cadre des CCT. En particulier, les actions de prévention face aux risques naturels sont pris en charge au titre du « Fonds Barnier ». Mais celui-ci finance les risques naturels listés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, soit « les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ». Ces risques ne se confondent pas avec l'ensemble des conséquences associées à l'adaptation au changement climatique, telle que les variations de chaleur ou la montée des eaux. Le « fonds Barnier » ne peut servir à financer les actions de préventions liées au recul du trait de côte, par exemple, alors qu'il s'agit d'un enjeu central dans la plupart des territoires insulaires ultramarins.

Le Fonds Barnier a ainsi bénéficié essentiellement au confortement parasismique des bâtiments en Guadeloupe, à hauteur de 31,7 millions d'euros entre 2019 et 2023, et en Martinique, pour un montant de 28,9 millions d'euros, dans le cadre du plan séismes-Antilles.

Montant contractualisé par CCT au titre du Fonds Barnier

(en euros)

|

Montant contractualisé lors de la première génération de CCT (2019-2023) |

Montant contractualisé lors de la seconde génération de CCT (2024-2027) |

|

|

Guadeloupe |

31 753 332 |

35 000 000 |

|

Guyane |

2 500 |

3 000 |

|

Martinique |

28 873 332 |

31 800 000 |

|

Mayotte |

783 332 |

3 500 000 |

|

La Réunion |

1 413 332 |

1 600 000 |

|

total |

62 825 828 |

71 903 000 |

Source : commission des finances d'après la direction générale de la prévention des risques

Ce sont essentiellement les bâtiments scolaires qui en ont bénéficié, comme par exemple le lycée Gerty Archimède en Guadeloupe. En Guyane, le Fonds Barnier contribue aux études de sécurisation du Mont-Baduel. À la Réunion, les travaux de protection du centre-ville de Saint-Joseph contre le phénomène d'inondation ont été intégrés dans le CCT.

Pour la période 2024-2027, les actions de prévention des risques naturels inscrites dans le CCT de la Martinique portent sur la mise en conformité parasismique des établissements scolaires et sur la refondation de la commune du Prêcheur. À Mayotte, des actions de prévention des inondations et de glissements de terrain sont financées par le Fonds Barnier dans le cadre du CCT.

Au total, près de 15 % du montant du fonds Barnier est délégué aux DROM. Pour autant, tous les risques naturels ne peuvent être couverts par le Fonds Barnier.

Ainsi par exemple à Mayotte, le passage du cyclone Chido a mis en évidence la fragilité du territoire en termes de gestion des eaux de ruissellement. Il pourrait être utile d'intégrer une dimension de lutte contre le ruissellement des eaux par l'aménagement des bassins versants dans le CCT de Mayotte, puisqu'il s'agit d'investissements lourds nécessitant l'engagement de plusieurs financeurs sur un grand nombre d'années.

L'intégration d'une dimension plus large de prévention des risques associés aux catastrophes naturelles ainsi que d'adaptation au changement climatique dans les CCT est ainsi nécessaire.

De plus, pratiquement aucun projet de préservation de l'environnement ne sont compris dans les CCT. L'ADEME finance pourtant certains projets liés à la transition écologique, à hauteur de 73,1 millions d'euros pour la première génération de CCT (2019-2023) et de 71,3 millions d'euros pour la deuxième génération de CCT (2024-2°27). Ces projets sont toutefois d'une ampleur réduite, et concernent essentiellement l'économie circulaire, pour un montant de 6,5 millions d'euros à la Martinique et de 4,9 millions d'euros à la Réunion.

Il pourrait donc être utile d'intégrer à la stratégie des CCT une dimension plus large liée à l'adaptation au changement climatique, à la préservation de l'environnement ainsi qu'à la prévention contre tous types de risques naturels.

D'autres financements que ceux issus du Fonds Barnier, qui n'a pas cette visée, devraient ainsi être envisagés en provenance notamment du ministère de la transition écologique.

La Cour des comptes17(*) avait ainsi estimé concernant les contrats de développement de Nouvelle-Calédonie qu'ils devaient « faire l'objet d'une redéfinition de leur périmètre et sélectionner des projets mieux préparés, intégrant les enjeux cruciaux du logement et des transitions énergétique et écologique. »

Concernant le logement, l'action 1 du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », la ligne budgétaire unique, permet déjà de financer des investissements liés au logement, qui ne relèvent pas en général des collectivités locales. Il ne parait donc pas indiqué d'intégrer cette dimension aux CCT, contrairement aux enjeux écologiques.

Recommandation : intégrer dans les priorités d'investissement des contrats de convergence et de transformation les enjeux liés à la prévention des risques naturels, pas uniquement sismiques (ministère de la transition écologique, préfectures, hauts commissariats, collectivités)

Les impacts du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi à Mayotte : réajustement budgétaire et allongement du calendrier

Le passage des cyclones Chido et Dikeledi a entraîné des dommages importants sur plusieurs infrastructures, notamment scolaires, nécessitant une reconstruction prioritaire. La gestion des chantiers et du financement des travaux a conduit à une révision de la trajectoire prévisionnelle du CCT 2024-2027, pour intégrer ces opérations nouvelles de reconstruction.

Certains chantiers ont donc été décalés d'un an, comme le lycée des métiers du bâtiment à Longoni, le collège de Bandraboua, ou encore l'extension des collèges de Koungou et de Dzaoudzi-Labattoir. La création d'une section agroalimentaire à Coconi a même été reportée de 3 ans.

Source : commission des finances

3. Une répartition géographique des soutiens à l'investissement qui interroge

Dans le cadre des CCT, les montants destinés à chaque territoire ultramarin ont été définis lors de réunions interministérielles successives qui se sont tenues en 2018 et 2019. Il n'y a cependant pas eu de définition préalable des montants à contractualiser par territoire, même s'il est possible de regrouper les différents territoires ultramarins en trois grandes catégories :

- les territoires peu peuplés mais qui nécessitent cependant des infrastructures et des équipements structurants minimaux (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna) ;

- les territoires en forte hausse démographique et qui accusent un retard en matière d'infrastructures (Mayotte, Guyane) ;

- les territoires qui présentent un taux d'équipement plutôt supérieur à d'autres collectivités d'outre-mer mais qui nécessitent cependant encore des investissements (La Réunion, Martinique, Guadeloupe).

L'État a par ailleurs veillé à ce qu'il y ait un équilibre entre les crédits apportés par les collectivités locales et ceux apportés par l'État, à l'exception de Mayotte et de Wallis-et-Futuna, en raison de leurs fortes difficultés financières.

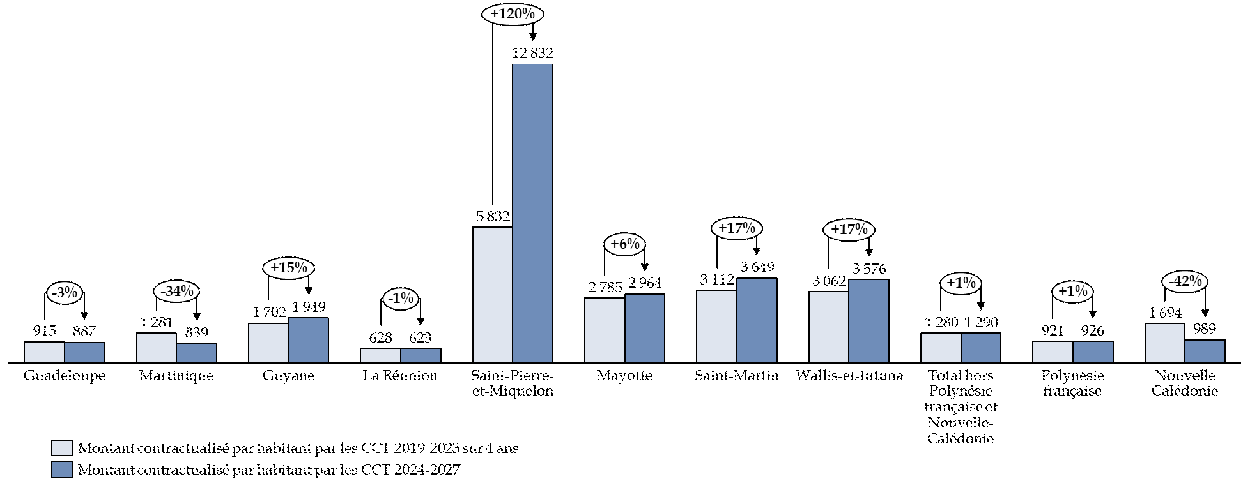

La répartition des fonds contractualisés dans chaque collectivité ultramarine est relativement déséquilibrée. Ainsi, en Guadeloupe, à la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, le montant investi par habitant sur 4 ans est inférieur à 1 000 euros, alors qu'il est supérieur à 2 500 euros à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, ainsi, dans une moindre mesure, qu'à Mayotte, où il s'élève à 2 785 euros par personne et par an pour la période 2019-2023.

En particulier, les montants investis par habitant en Guyane, de 1 702 euros en moyenne entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027, sont étonnants, au vu des enjeux forts en termes d'investissement de ce territoire soumis à des contraintes géographiques très fortes.

Montant total

contractualisé par habitant dans le cadre des CCT

de première

et de deuxième génération

(en euros par habitant)

Note : pour la Polynésie française, c'est le contrat de développement pour 2021-2023 qui est pris en compte pour la première période, pour la Nouvelle-Calédonie, le contrat de développement de 2017-2023.

Source : commission des finances d'après la DGOM

Par ailleurs, les montants contractualisés par habitant baissent fortement en Nouvelle-Calédonie et en Martinique ainsi, dans une moindre mesure, qu'en Guadeloupe, entre les deux générations de contrats considérés. Une telle situation peut-être due à l'absence de maturité des projets en Nouvelle-Calédonie notamment, où la crise institutionnelle retarde les travaux des collectivités. De plus, même dans les territoires où l'augmentation des montants par habitant est sensible, comme par exemple en Guyane à hauteur de 15 %, est absorbée globalement par la hausse de l'inflation entre 2019 et 2024.

Il serait important que la contractualisation tienne compte dans la répartition des montants entre les territoires non seulement des projets présentés, mais également à la fois des évolutions démographiques et des difficultés particulières de certains territoires ultramarins.

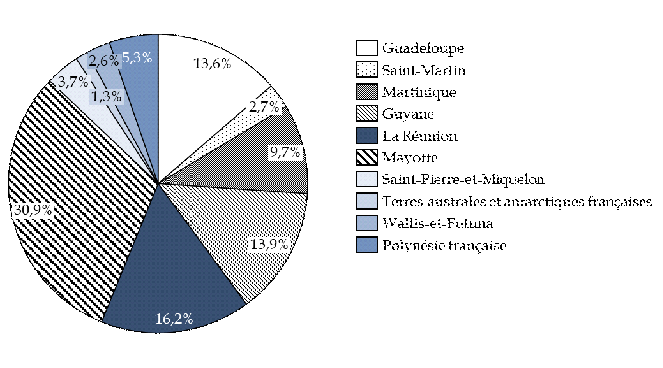

Répartition territoriale du FEI en 2024

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Concernant le fonds exceptionnel d'investissement, pour 2024, Mayotte représente 31 % des montants engagés, la Réunion 16,2 % et la Guyane 13,9 %. Cette répartition est cohérente au vu à la fois de l'importance démographique de la Réunion, et des enjeux forts en termes d'investissement de Mayotte et de la Guyane.

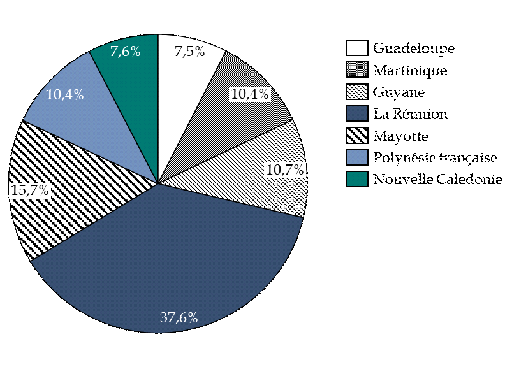

Répartition territoriale des prêts de l'AFD, bonifiés par l'État, en 2023

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Près de 38 % des prêts accordés par l'AFD aux collectivités ultramarines est concentré à la Réunion en 2023, en raison tant du poids géographique de l'île, qui représente 31 % de la population ultramarine, que de la capacité de ses collectivités à y avoir recours. Cette répartition illustre toutefois les difficultés des collectivités des territoires les plus en difficulté financièrement à avoir recours aux prêts consentis par l'AFD, qui ne peuvent donc constituer l'instrument majeur de soutien aux investissements locaux.

* 17 Les contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie, Cour des comptes, 19 septembre 2023.