B. DES DIFFICULTÉS À TENIR LES ENGAGEMENTS D'INVESTISSEMENT

1. Des crédits de soutien à l'investissement insuffisamment consommés

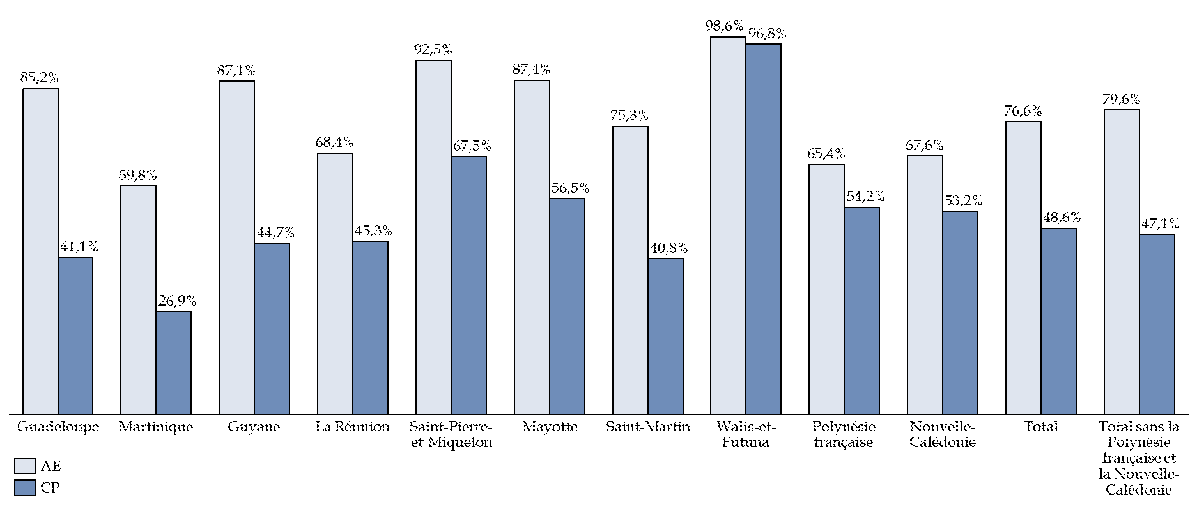

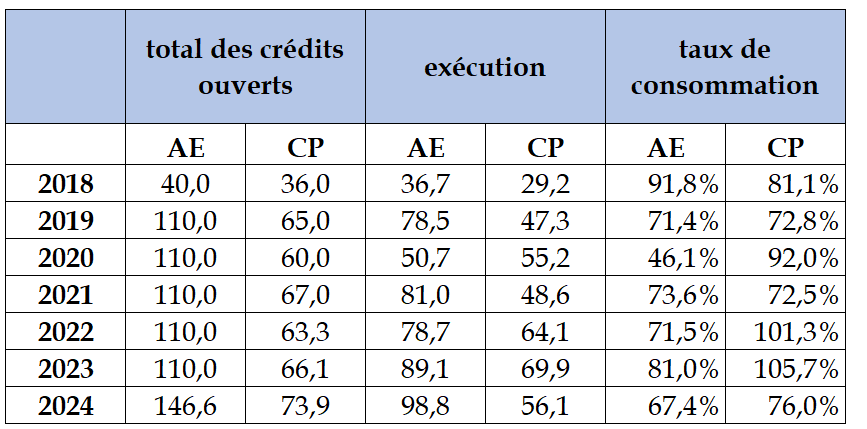

a) Un taux d'engagement de 77 % des crédits de l'État sur les CCT

Sur l'ensemble des contrats, la consommation globale des crédits contractualisés par l'État est relativement satisfaisante en termes d'engagement, mais reste en-deçà des espérances en termes de consommation des crédits de paiement.

La consommation globale des autorisations d'engagement contractualisées par l'État s'élève à 2,07 milliards d'euros en AE, soit 97 % de taux d'engagement sur les engagements contractualisés pour la période 2019-2022. Ce taux n'intègre toutefois pas les engagements supplémentaires qui ont été contractualisés fin 2022, lorsque les CCT ont vu leur durée augmenter d'un an.

Ainsi, au total, en tenant compte des contrats de développement signés pour la Polynésie française (2021-2023) et la Nouvelle-Calédonie (2017-2023), le taux d'engagement des crédits s'élève fin 2023 à 76,6 %. Le taux de consommation des crédits n'est que de 48,6 %. En excluant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le taux d'engagement des crédits est de 79,6 %. Ce sont 47,1 % des crédits qui ont été consommés.

Part consommée des crédits

contractualisés

dans le cadre des CCT de première

génération (2019-2023)

(en pourcentage)

Note : les deux dernières barres du graphique ne comprennent pas les contrats de développement de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

Source : commission des finances d'après la DGOM

L'État éprouve des difficultés plus marquées d'engagement des crédits notamment en Martinique, où le taux d'engagement est de 59,8 %, à la Réunion, où 68,4 % des crédits ont été engagés, en Nouvelle-Calédonie, où le taux précité atteint 67,6 %, et en Polynésie française, où il s'élève à 65,4 %.

Toutefois, les territoires où la proportion de crédits de paiement consommée est la plus basse sont la Martinique, Saint-Martin et la Guadeloupe. Ainsi, un niveau plus faible d'engagement des crédits n'implique pas nécessairement une consommation plus faible que la moyenne des engagements, comme le montrent les exemples de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, où les taux de consommation des crédits de paiement s'élèvent à respectivement 54,2 % et 53,2 %.

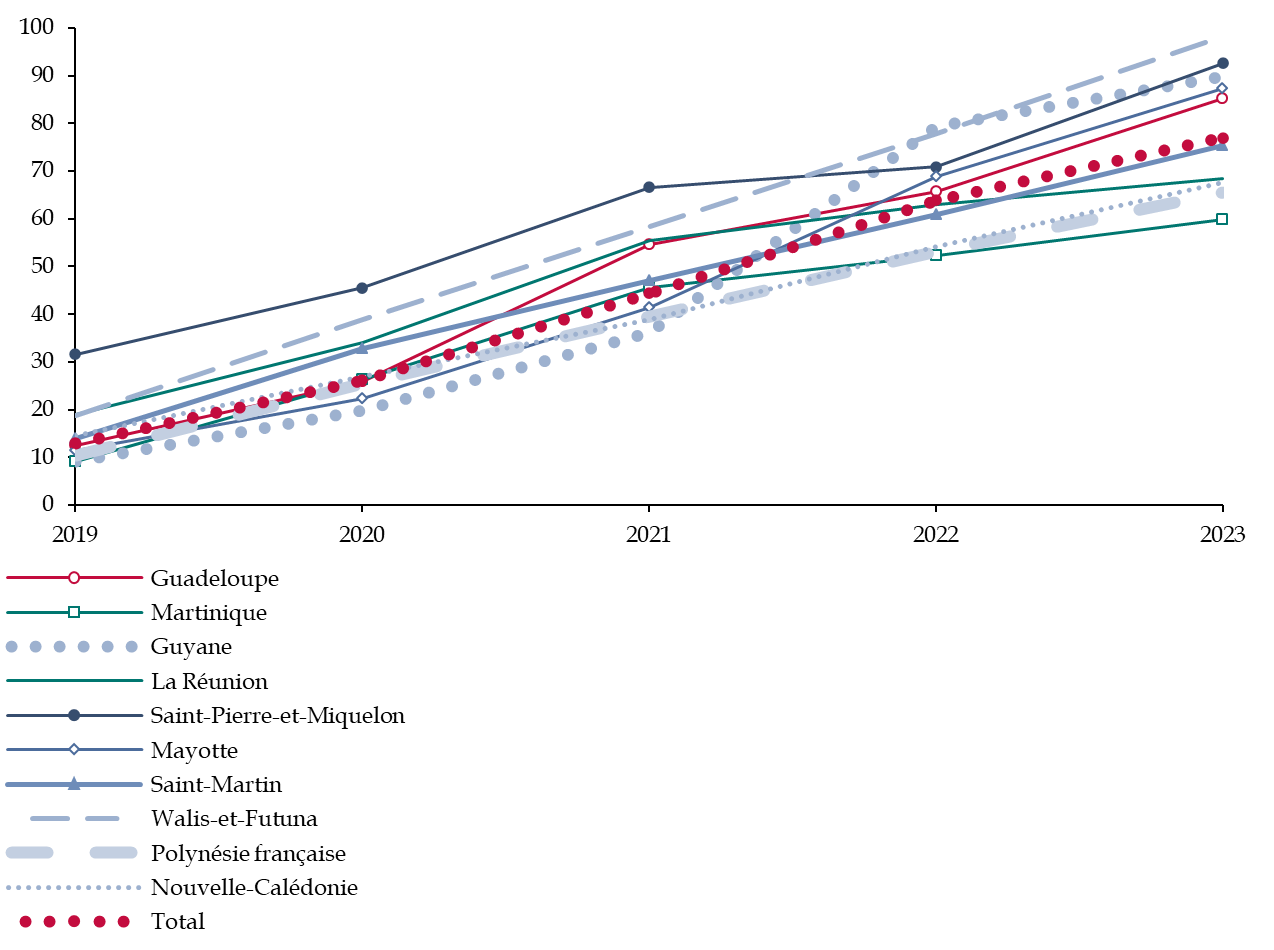

La consommation annuelle des AE et des CP a par ailleurs fortement augmenté au fur et à mesure des années. En particulier, les années 2022 et 2023 ont été marquées par un fort engagement des crédits, alors que les niveaux initiaux étaient assez faibles. Ainsi, à fin 2021, alors que 3 ans sur les 5 années qu'ont duré le contrat s'étaient écoulées, seuls 44 % des crédits contractualisés avaient été engagés. La crise sanitaire, ainsi que les délais incompressibles de lancement et de montée en puissance des projets, expliquent que le niveau d'engagement des crédits ne soit pas linéaire au fur et à mesure des années.

Évolution de l'engagement des

crédits par territoire dans le cadre des CCT

de première

génération entre 2019 et 2023

(en pourcentage et en AE)

Source : commission des finances d'après la DGOM

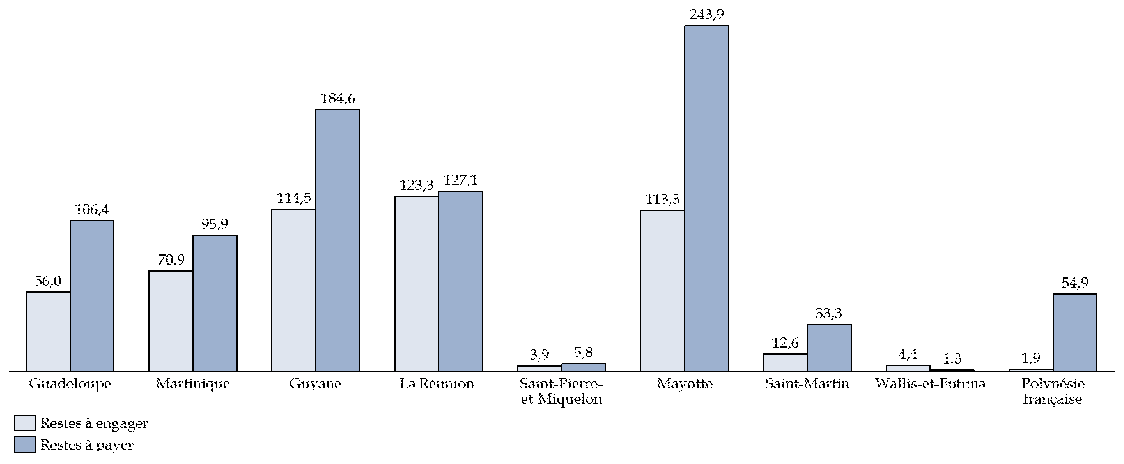

Les restes à engager sur les CCT de première génération les plus élevés en valeur absolue sont de 123,3 millions d'euros à la Réunion et de 114,5 millions d'euros en Guyane. Les restes à payer s'élèvent à 184,6 millions d'euros en Guyane et à 243,9 millions d'euros à Mayotte.

S'il est difficile de dresser un suivi précis du devenir de ces restes à engager, puisque leur gestion relève d'un grand nombre de ministères différents, il semble qu'une proportion importante ait été transférée à la génération de contrats de la période 2024-2027, notamment à Mayotte concernant les restes à payer du ministère de l'éducation nationale, à hauteur de 124 millions d'euros.

Restes à payer et à engager sur les CCT de première génération (2019-2023) par territoire ultramarin

(en millions d'euros)

Source : commission des finances d'après la DGOM

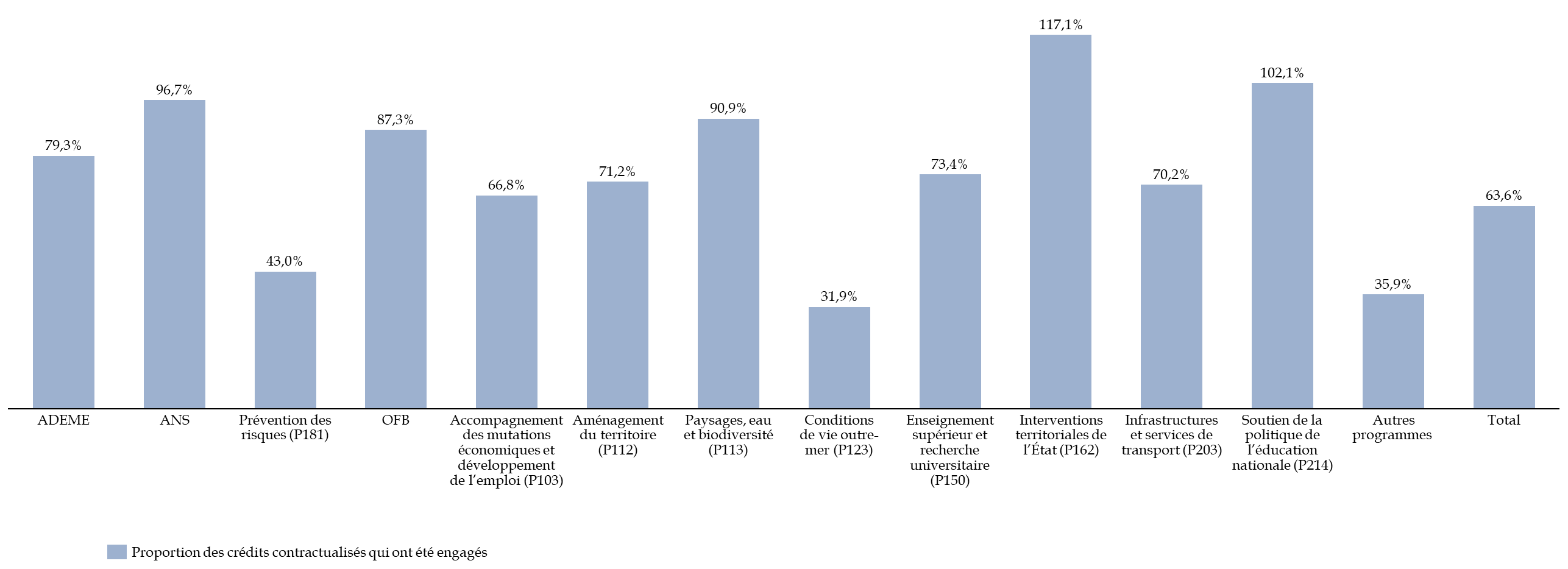

L'engagement et la consommation des crédits contractualisés varient également selon le ministère financeur. Ainsi, la part des crédits contractualisés qui a été engagée est de seulement 31,9 % concernant le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » et de 43 % concernant le programme 181 « Prévention des risques ». La direction générale de la prévention des risques avait évoqué des difficultés de lancement des projets de confortement parasismique, en raison notamment du délai d'études des projets.

À l'inverse, le taux d'engagement des crédits est particulièrement satisfaisant concernant l'Agence nationale du sport (ANS), le programme 113 « Paysages, eau et biodiversité », le programme 214 « Soutien à la politique de l'éducation nationale » et le programme 162 « Interventions territoriales de l'État ». Concernant ce dernier, il est probable que la fongibilité des financements entre des actions très différentes d'un même programme, qui réunit une grande partie des financements destinés à la Guyane, ait facilité l'engagement des crédits.

Part des crédits contractualisés qui ont été engagés par programme

(en pourcentage et en AE)

Source : commission des finances d'après la DGOM

Un suivi budgétaire centralisé de l'exécution des crédits

La DGOM assure depuis 2019 le pilotage interministériel et national des contrats de convergence et de transformation (CCT) et des contrats de développement et assure donc un suivi des crédits contractualisés de chacun des territoires.

La DGOM demande aux préfectures ou hauts-commissariats de chaque territoire la transmission d'informations mensuelles sur l'état de consommation des AE et CP par projet et par financeur. Elle demande également à chaque responsable de programme, donc dans chaque ministère, un bilan annuel d'exécution de l'année N-1, établi en janvier. Il est attendu de compléter ces données budgétaires par des commentaires pour chaque projet précisant les principaux éléments tels que le calendrier de réalisation, l'état d'avancement des travaux et les difficultés rencontrées.

Le suivi de la consommation des crédits de l'ensemble des projets inscrits dans les CCT ou les contrats de développement est assuré également par les préfectures ou hauts-commissariats lors des comités de pilotage ou de programmation.

La DGOM n'est toutefois pas en mesure de suivre le devenir des crédits non consommés en fin d'année sur les CCT.

Source : commission des finances d'après la DGOM

b) Un manque de visibilité sur l'engagement des crédits alloués par les collectivités

Par ailleurs, l'État et la DGOM en particulier n'ont qu'une visibilité très limitée sur les engagements des crédits des collectivités ultramarines sur les projets cofinancés par les CCT.

À titre d'exemple, la collectivité territoriale de Martinique a estimé le niveau d'engagement des crédits contractualisés à 65 % et le taux de consommation des crédits de paiement à 37 %, soit des niveaux d'engagement et de consommation supérieurs à ceux de l'État en Martinique. De plus, elle a fait état notamment des difficultés de gestion causées par une cyber-attaque de grande ampleur, qui a retardé les travaux relatifs à un grand nombre de projets.

Il est tout à fait justifié que l'État ne dispose pas du suivi de l'engagement et de la consommation des crédits contractualisés par les collectivités territoriales, qui disposent de l'autonomie financière. Toutefois, dans le cadre du bilan qui doit être dressé sur la première génération de CCT, il serait souhaitable que les préfectures disposent d'une telle estimation, afin de pouvoir dresser localement une évaluation de l'efficience du dispositif.

c) Une exécution satisfaisante des crédits du FEI et de bonification des prêts accordés par l'AFD

Le niveau d'engagement des crédits du FEI s'élève à 67,4 % en 2024. Près de 76 % des crédits de paiement ont été consommés. Les taux d'engagement et de consommation des crédits du FEI étaient particulièrement élevés entre 2021 et 2023, où ils ont été consommés à plus de 100 % concernant les CP.

Montant ouvert et exécuté au titre du FEI entre 2018 et 2025

(en millions d'euros et en pourcentage)

Source : commission des finances d'après les documents budgétaires

Si le niveau d'engagement des crédits du FEI est relativement proche de celui des CCT, en revanche le niveau de consommation des crédits de paiement est sensiblement plus élevé. En effet, la procédure d'appel à projets du FEI permet de garantir que la subvention est accordée à un projet capable de consommer le montant demandé dans un délai temporel relativement faible. À l'inverse, les projets d'investissement sont décidés pour la majeure partie d'entre eux dès la signature du CCT. Il est relativement logique que des projets décidés sur une base pluriannuelle aient des taux de consommation des crédits plus faibles que des projets subventionnés sur une base annuelle.

Enfin, concernant la bonification des prêts accordés par l'AFD par l'État, presque toute la somme est consommée chaque année, à hauteur de 99 % en 2023, par exemple.

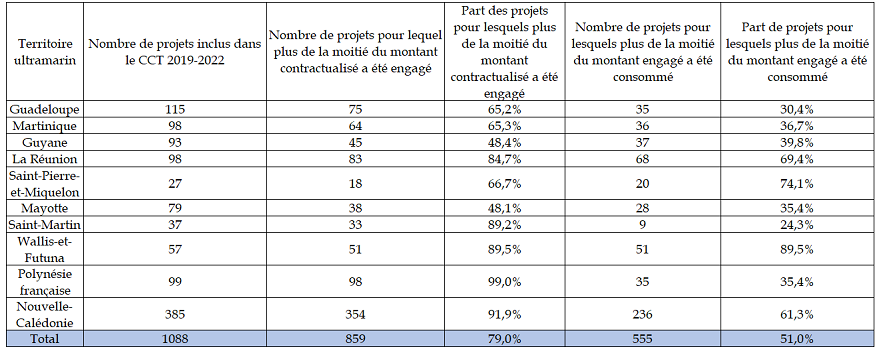

2. Seuls 12 % des projets achevés lors de la première génération de contrats de convergence et de transformation

Au 31 décembre 2023, sur les 801 projets inscrits dans les CCT de 2019 à 2023, hors Nouvelle-Calédonie, 63 étaient achevés, et 27 étaient en phase de finalisation.

Un bilan des CCT de la première génération est réalisé par la DGOM, en lien avec les préfectures, dans le courant de l'année 2025. Il est uniquement fondé sur une comparaison des crédits consommés par rapport aux crédits engagés jusqu'en fin 2024. Sous cette réserve, seules 12 % des opérations entamées ont été achevées, soit un taux relativement peu élevé.

Nombre de projets inclus et réalisés

dans le cadre du CCT

de première génération

(2019-2023) par territoire ultramarin

Source : commission des finances d'après la DGOM

Près de 80 % des opérations contractualisées ont néanmoins un taux d'engagement de crédits supérieur à 50 %, et donc véritablement avancé. Cette proportion est particulièrement élevée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

3. Des difficultés de consommation des crédits pas uniquement liées aux crises

Des difficultés conjoncturelles expliquent les difficultés d'engagement des crédits et surtout le faible niveau d'engagement des premières années dans le cadre des contrats de convergence et de transformation :

- la signature tardive des contrats ;

- la période de crise sanitaire ayant paralysé l'administration et les territoires concentrés sur la gestion de crise ;

- l'engagement et le paiement des crédits du plan de relance en priorité par rapport aux crédits du CCT, ce qui a généré un effet d'éviction ;

- les mouvements sociaux de fin d'année 2021 aux Antilles et dans le Pacifique qui ont entraîné le ralentissement de l'activité des territoires ;

- les difficultés de certaines filières, par exemple du secteur du BTP en Guadeloupe. Des contraintes liées au foncier ont également été relevées, notamment en Guyane. Des problématiques d'approvisionnement en matières premières ont également été évoquées.

Toutefois, d'importantes difficultés structurelles ont également été relevées par les acteurs.

Ainsi, la gestion d'un grand nombre d'opérations est très lourde. En Guadeloupe par exemple, la préfecture a dû prendre en charge près de 449 opérations, ce qui implique la mobilisation de ressources humaines importantes.

De plus, la pluralité des sources de financements, au sein de l'État même d'une part, et en lien avec les collectivités d'autre part, a encore complexifié la gestion. Chaque acteur pouvait fixer ses propres modalités d'engagement des crédits.

Par ailleurs, les décisions de financement ont pu évoluer au cours de la période par projet et par financeur, complexifiant encore la gestion.

Enfin, au-delà des difficultés de gestion liées à la nature des CCT, deux défauts principaux ont été relevés :

- le manque de maturité de certains projets contractualisés au début de la période, rendant impossible l'engagement et le paiement des crédits pourtant disponibles ;

- le défaut de structuration et d'organisation de l'ingénierie publique pour la réalisation des opérations, en particulier dans les collectivités territoriales, d'autant que la gestion des projets financés via les CCT est particulièrement complexe d'un point de vue administratif. Pour autant, un grand nombre de collectivités ont été capables de faire appel au financement des CCT, en recourant notamment à l'expertise de cabinets spécialisés dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.

Pour la période 2024-2027, l'engagement et la consommation des crédits risquent d'être encore complexifiés par le délai de signature effective des CCT. Les signatures sont intervenues principalement entre mai et septembre 2024.

Par ailleurs, les enveloppes de financement disponibles en 2024 et 2025 sont inférieures à ce qui était initialement prévu sur la période pour certains programmes, ce qui limite de fait la possibilité d'engager les opérations. Ainsi, il risque d'être difficile d'améliorer à court terme le niveau d'engagement et de consommation des crédits, ce qui est regrettable. Il serait souhaitable que la contractualisation décidée en 2024 soit respectée en particulier par l'État.