LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1 : S'assurer que la Commission européenne communique régulièrement sur les sommes prêtées à l'Ukraine, l'avancée des décaissements et des remboursements et la prise en charge des intérêts (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).

Recommandation n° 2 : Analyser et présenter au Parlement l'ensemble des prêts accordés pour soutenir l'Ukraine financièrement, en identifiant notamment les coûts et les risques associés à ces dispositifs (direction du budget).

Recommandation n° 3 : Limiter le recours de la France aux prêts octroyés par l'Union européenne aux seules situations de crise où l'apport européen est manifeste (Gouvernement).

Recommandation n° 4 : Isoler dans la documentation budgétaire les opérations financées par des prêts européens, la motivation des dépenses associées et le coût du financement européen (direction du budget).

Recommandation n° 5 : Obtenir de la Commission européenne qu'elle étende l'horizon des « stress tests » réalisés pour évaluer la viabilité des passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).

Recommandation n° 6 : S'assurer que la Commission européenne enrichisse l'information communiquée sur les passifs éventuels de l'UE, par la mise à disposition de bases de données actualisées et la communication de projections sur la marge de manoeuvre (représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne).

Recommandation n° 7 : Rendre compte au Parlement, notamment à travers la documentation budgétaire, des informations enrichies communiquées par la Commission européenne sur les passifs éventuels (direction du budget).

Recommandation n° 8 : Communiquer régulièrement au Parlement l'exposition du budget de l'UE, les passifs éventuels couverts par la marge de manoeuvre et le risque d'une hausse future de la contribution française au budget l'Union européenne (direction du budget).

I. UN BUDGET EUROPÉEN EXPOSÉ PAR DES ENGAGEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS PLUS IMPORTANTS

L'importance économique de l'Union européenne n'a fait que croître depuis sa création et a connu une franche accélération ces dernières années, au gré d'une crise sanitaire sans précédent, puis de la guerre d'agression russe en Ukraine, qui ont nécessité une réponse concertée pour définir des instruments économiques et financiers à la hauteur des enjeux.

Sur le plan budgétaire, l'Union européenne se place depuis 1988 dans une perspective de moyen terme appelée cadre financier pluriannuel (CFP). L'actuel CFP couvre les exercices 2021-2027 et prévoyait initialement sur cette période un plafond de 1 074 milliards d'euros en crédits d'engagement et 1 061 milliards d'euros en crédits de paiement (en euros constants, au prix de 2018). Ces moyens sont relativement stables par rapport au CFP précédant, couvrant la période 2014-2020, à savoir 960 milliards d'euros en engagements et 909 milliards en paiements, aux prix de 2011.

La survenue de la crise liée au covid 19 début 2020 et ses graves conséquences économiques et financières ont cependant conduit à lui adjoindre un plan massif de relance budgétaire sous la forme d'un nouvel instrument financier appelé Next Generation EU, conçu pour donner une impulsion aux économies européennes en sortie de crise tout en investissant dans la transition écologique et la digitalisation des économies. Aux dépenses du CFP s'ajoutent donc désormais celles du plan Next Generation EU pour 750 milliards d'euros (en euros constants, aux prix de 2018). Cette enveloppe se répartit entre 360 milliards d'euros de prêts et 390 milliards d'euros de subventions.

Dernièrement, une série de crises, au premier rang desquelles la guerre d'agression russe en Ukraine, ont rendu nécessaire une révision à la hausse du cadre financier pluriannuel, sous la forme de trois règlements, formellement adoptés au Conseil le 29 février 2024. Cette révision a entrainé le financement de nouvelles priorités à hauteur de 64,6 milliards d'euros, dont 50 milliards d'euros dans une « facilité pour l'Ukraine ». Ces sommes comprennent 33 milliards d'euros de prêts et 31,6 milliards d'euros de subventions, impliquant, après redéploiement, 21 milliards d'euros de nouveaux fonds.

La facilité pour l'Ukraine n'épuise pas le soutien apporté par l'Union européenne à ce pays, qui comprend en outre différends dispositifs d'assistance macrofinancière (AMF), adoptés aux grés des fluctuations des conflits et des besoins financiers qu'il emporte : AMF d'urgence, AMF, exceptionnelle, AMF +, AMF avoirs gelés, etc. pour des montants cumulés se chiffrant en dizaines de milliards d'euros.

Au-delà de la simple inflation quantitative des moyens de l'Union européenne, on constate donc aussi une complexification de ses modes d'intervention. Dans un contexte budgétaire contraint, les crédits sont rares et le recours aux prêts ou autres « assistances macrofinancières » s'est généralisé pour financer les réponses aux crises successives rencontrées par l'Union européenne.

Or, si le cadre financier pluriannuel se décline chaque année dans un budget européen, financé par les États membres et analysé par la commission des finances du Sénat, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, dans un rapport dédié à la contribution de la France au budget de l'Union européenne, ce suivi ne s'étend pas, ou peu, aux nombreux engagements de l'Union européenne sans impact budgétaire direct, s'agissant notamment du remboursement des nombreux prêts octroyés par l'Union européenne. Au vu de la part croissante de ces engagements et de la situation politique et financière précaire de l'Ukraine, le rapporteur spécial a souhaité mettre en lumière l'importance de ces engagements, évaluer les risques qu'ils emportent à moyen ou long terme et s'intéresser à la gestion de ces risques par les autorités françaises et européennes.

A. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATIONS DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS EXTRABUDGÉTAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Le concept de référence pour le suivi des engagements extrabudgétaires de l'Union européenne est celui de « passif éventuel », défini dans le règlement financier de l'Union européenne1(*) comme « une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l'issue d'un événement futur ». L'article 213 de ce même règlement précise que « les garanties budgétaires et l'assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l'Union » : en effet, en cas de défaut des parties soutenues financièrement (« évènement futur »), l'Union peut se retrouver financièrement engagée (« obligation financière potentielle »).

Parmi ses considérants, le règlement financier pose que « pour garantir la notation de crédit de l'Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l'ensemble des garanties budgétaires. » À cet effet, aux termes de l'article 256, « la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires et de l'assistance financière ».

Sur la base de ce rapport, on peut regrouper les engagements extrabudgétaires de l'Union européenne par nature en trois grandes catégories :

Typologie des passifs éventuels de l'Union européenne

|

Type de passif |

Description |

Principaux dispositifs |

|

Assistance financière aux États membres |

Prêts financés par des emprunts de l'Union pour lesquels celle-ci reste responsable vis-à-vis des investisseurs finaux, y compris en cas de défaut. |

Instrument de soutien temporaire à

l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE)

Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) Agir pour la sécurité de l'Europe (SAFE) |

|

Assistance macrofinancière (AMF) aux pays tiers |

Assistances macrofinancières Dispositifs ad hoc en faveur de l'Ukraine |

|

|

Garanties budgétaires |

Garanties pour lesquelles l'Union couvre (totalement ou en partie) les pertes des partenaires chargés de la mise en oeuvre (souvent la Banque européenne d'investissement - BEI) qui résultent de défauts de paiement (opérations de prêt ou de fonds propres). |

Fonds InvestEU |

Note : ces dispositifs sont présentés dans les parties dédiées à chaque type de passif.

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Commission européenne

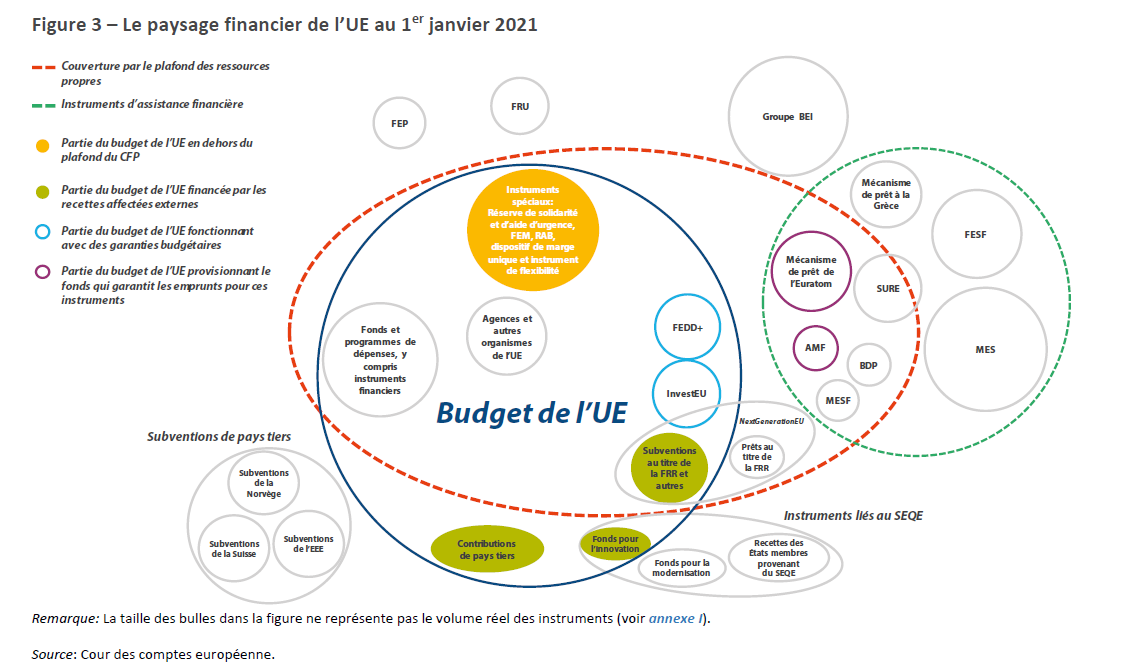

On peut constater la multiplicité des dispositifs concernés. Dans son rapport sur le paysage financier de l'Union européenne2(*), la Cour des comptes européenne observe une évolution de ce dernier au cours des décennies, avec une « [multiplication] au cours des 15 dernières années, une évolution qui répond essentiellement à différentes crises », la Cour de comptes européenne évoquant même une « prolifération ».

Cette prolifération et cette complexification ne sont que plus apparentes dans le schéma synthétique produit dans ce rapport pour livrer un aperçu de ces différents instruments (cf. schéma ci-contre), qui isole notamment les instruments d'assistance financière ainsi que les différentes composantes du plan Next Generation EU, rappelant les périmètres du budget européen et du plafond des ressources propres.

* 1 Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

* 2 Le paysage financier de l'Union européenne, un assemblage disparate nécessitant plus de simplification et un meilleur respect de l'obligation de rendre compte, Cour des comptes européenne, mars 2023.