N° 68

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) relatif

à l'Autorité de

régulation

de la

communication audiovisuelle

et numérique,

Par M. Christopher SZCZUREK,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

La commission des finances a entendu, le jeudi 23 octobre 2025, M. Christopher Szczurek, rapporteur spécial de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », sur son contrôle relatif à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN VOIE DE RATIONALISATION

A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT FLUIDES

Créée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, l'Arcom résulte de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi). Cette fusion visait à répondre à l'évolution des usages, accentuée par les périodes de confinement, en confiant à une autorité unique la régulation de la communication audiovisuelle et de la communication numérique.

L'Arcom, à sa création le 1er janvier 2022, a ainsi hérité de l'ensemble des missions des deux autorités fusionnées, le CSA et l'Hadopi, mais s'est également vu confier des nouvelles missions substantielles, portant en particulier sur la régulation des plateformes en ligne et des services étrangers de vidéo à la demande, ainsi que sur de nouvelles modalités de lutte contre le piratage des contenus sportifs et culturels en ligne.

Afin de remplir de manière efficace ces nouvelles missions, l'Arcom s'est appuyée sur les personnels du CSA et de l'Hadopi, dont les champs d'intervention étaient distincts et dont seules certaines fonctions supports se recouvraient. En parallèle, l'organigramme a été refondu, en créant une direction des plateformes en ligne et une direction de la création.

Par ailleurs, la loi du 25 octobre 2021 a mis en place deux nouveaux dispositifs pour permettre à l'Arcom de lutter directement contre les services qui organisent le piratage d'oeuvres culturelles et de contenus sportifs. L'Arcom peut désormais intervenir, à l'issue d'une première décision du juge, pour empêcher l'accès aux services qui la contournent, quelle que soit la technologie utilisée.

B. UNE RATIONALISATION DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE À POURSUIVRE, DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ QUI SOULÈVE UN RISQUE DE DISPERSION ET DE TENSION SUR LES MOYENS

Dotée d'un budget de 49,9 millions d'euros et d'un plafond d'emplois de 379 équivalents temps plein travaillés (ETPT) en loi de finances initiale pour 2025, l'Arcom représente aujourd'hui l'une des principales autorités administratives/publiques indépendantes (AAI/API) en termes de moyens. Ainsi, elle constitue la troisième autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale en plafond d'emplois, après l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Haute Autorité de santé (HAS).

1. Un déficit cumulé de 5 millions d'euros imputable aux opérations exceptionnelles associées à la rationalisation de l'occupation immobilière

Les années 2022 et 2024 ont été marquées par deux opérations exceptionnelles, d'une part la création et l'installation de l'Arcom, d'autre part le déménagement de la nouvelle implantation du siège de l'Autorité dans le 12ème arrondissement de Paris.

Hors opérations exceptionnelles, sur la période 2022-2024, les recettes de l'Arcom sont en hausse de 6 % et ses dépenses de 5 %. La hausse des produits est liée à l'augmentation de la subvention de l'État qui constitue 99 % des recettes encaissables de l'Arcom. S'agissant de l'évolution des dépenses, l'augmentation concerne principalement les dépenses de personnel avec une hausse de 12 % entre 2022 et 2024. Concernant les dépenses de fonctionnement, celles-ci restent maîtrisées avec une hausse de 1 % sur 2022-2024. Cette enveloppe représente environ 30 % du budget de l'Arcom et est principalement constituée des dépenses immobilières. En 2025, ces dépenses devraient être en baisse grâce notamment à la négociation du bail du nouveau siège de l'Autorité (Bâtiment DAUM'N, Paris 12ème). Le gain annuel correspondant à la rationalisation de l'occupation immobilière devrait atteindre environ 1 million d'euros.

Le classement des dépenses par destination fait apparaître une part importante des dépenses consacrées aux fonctions de pilotage et de support, représentant un tiers du budget (16,5 millions d'euros en 2025) et un sixième des effectifs de l'Autorité (64,0 ETPT en 2024). Première en effectifs (103,8 ETPT en 2024), la destination relative à l'autorisation et au conventionnement des opérateurs audiovisuels constitue la deuxième plus importante en montant (14,4 millions d'euros en 2025).

Décomposition des dépenses de

l'Arcom par destination budgétaire

(hors dotations aux amortissements

et provisions)

(en millions d'euros)

|

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

|

Autoriser et conventionner les opérateurs audiovisuels |

12,81 |

13,17 |

12,72 |

14,41 |

|

dont dépenses de personnel |

9,57 |

10,22 |

10,23 |

11,23 |

|

Protéger les publics, le pluralisme et la cohésion sociale |

6,43 |

6,02 |

6,58 |

6,65 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

4,93 |

5,72 |

5,45 |

|

Protéger la création à l'ère numérique |

6,04 |

6,35 |

6,96 |

7,28 |

|

dont dépenses de personnel |

4,71 |

5,07 |

5,22 |

5,79 |

|

Observer, coopérer et informer |

6,04 |

6,65 |

7,57 |

7,75 |

|

dont dépenses de personnel |

4,47 |

4,84 |

5,28 |

5,11 |

|

Piloter l'Autorité et assurer les fonctions support |

17,59 |

15,74 |

19,30 |

16,48 |

|

dont dépenses de personnel |

5,55 |

5,78 |

5,94 |

7,11 |

|

Total |

48,91 |

47,92 |

53,13 |

52,57 |

Note : les données pour les années 2022 à 2024 correspondent à celles du compte financier (exécution). Les données pour l'année 2025 correspondent à celles du budget initial (prévision).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Le résultat patrimonial affiche un déficit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, respectivement de 1,7 million d'euros, 0,8 million d'euros et 2,5 millions d'euros. Sur la période 2022-2024, le déficit cumulé atteint ainsi 5 millions d'euros. Ces montants s'expliquent notamment par les opérations immobilières exceptionnelles réalisées en 2022 et en 2024. En excluant les opérations n'ayant pas d'impact sur la trésorerie ainsi que les opérations exceptionnelles, le résultat budgétaire de l'Autorité affiche un déficit de - 55 000 euros en 2022, mais un excédent de + 263 000 euros en 2023 et de + 461 000 euros en 2024, soit un solde cumulé positif de + 0,7 million d'euros.

2. Une gestion des ressources humaines marquée par une croissance soutenue et une rotation élevée des effectifs, majoritairement composés d'agents contractuels

En 2025, l'Arcom comptait 362,7 ETPT, contre 345 ETPT à sa création en 2022, représentant une croissance notable de 5,0 % en trois ans. Plus de 90 % des collaborateurs ont un statut d'agents contractuels publics, dont environ 85 % en contrat à durée indéterminée (CDI) et 5 % en contrat à durée déterminée (CDD).

L'analyse de la gestion des ressources humaines met en évidence un risque quant à la rotation des effectifs. Avec des effectifs de 293 agents hors personnes ayant connu uniquement comme employeur l'Arcom, l'Hadopi ou le CSA (hors stages), la proportion de recrutements externes présente un taux de 12,6 % sur 18 mois entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025, soit par extrapolation environ 8,4 % sur un an. Comme le soulignent les représentants du personnel, l'Autorité est confrontée à des difficultés pour attirer et fidéliser les agents dans un contexte d'élargissement de ses missions, notamment dans le domaine numérique.

II. UNE AUTORITÉ DOTÉE DE POUVOIRS TRÈS IMPORTANTS, DONT L'ÉQUILIBRE DE LA GOUVERNANCE ET L'ARTICULATION DES MISSIONS AVEC LES AUTRES ADMINISTRATIONS DOIVENT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉS

A. UNE AUTORITÉ DE RÉGULATION CONFRONTÉE À DES TENSIONS SECTORIELLES ACCRUES, DONT L'INDÉPENDANCE ET L'IMPARTIALITÉ POURRAIENT ÊTRE MIEUX GARANTIES

1. Une autorité administrative indépendante dont les décisions structurent l'organisation d'un secteur essentiel au plan économique et démocratique

L'Arcom a vu ses missions substantiellement étoffées ces dernières années, par 16 textes (lois, ordonnances, règlement européen), qui ont étendu sa compétence à de nouveaux acteurs du numérique, tels les services de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de contenus, et à de nouveaux types de piratage. Dernier texte majeur en date, la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a adapté en droit national le règlement européen sur les services numériques (RSN) et désigné l'Arcom en qualité d'autorité nationale chargée de coordonner la régulation des plateformes en ligne.

Ainsi, l'Arcom a continué d'exercer les attributions historiques de l'Hadopi et du CSA, dont l'ampleur et la sensibilité n'ont pas diminué. Cependant, l'Autorité s'est également engagée dans la mise en oeuvre de ses nouvelles missions relatives à la régulation de la communication numérique.

2. Le rééquilibrage nécessaire d'une gouvernance qui accorde, en pratique, une place prépondérante aux personnalités issues du secteur public

La gouvernance de l'Arcom est composée d'un collège de neuf membres nommés par cinq autorités distinctes, pour une durée de six ans, non renouvelable. L'Autorité intervenant dans le champ d'une liberté publique fondamentale, le législateur a ainsi fixé de nombreuses règles pour garantir l'indépendance, la neutralité et l'impartialité des décisions : un principe de collégialité ; des exigences particulières quant à la composition du collège ; des règles statutaires très contraignantes pour tous les membres du collège. Par ailleurs, l'Arcom elle-même a fixé des règles déontologiques internes strictes pour les membres du collège et les collaborateurs.

Le rapporteur relève néanmoins un possible risque de déséquilibre au niveau de la gouvernance de l'Arcom, soit la composition des membres du collège, dont 7 membres actuels présentent un profil orienté secteur public, contre seulement 2 membres disposant d'expériences significatives dans le secteur privé. Il conviendrait de s'assurer d'un équilibre minimal lors des prochains renouvellements du collège.

B. UNE COOPÉRATION ÉTROITE AVEC LES AUTRES ADMINISTRATIONS À L'ÉCHELLE NATIONALE ET EUROPÉENNE, MAIS QUI POURRAIT ÊTRE ENCORE RATIONALISÉE ET FLUIDIFIÉE

1. L'Arcom s'est affirmée comme l'autorité de référence dans les domaines audiovisuel et numérique, assurant la coordination de nombreux services administratifs

La création de l'Arcom s'est notamment traduite par une compétence unifiée sur l'ensemble du champ des contenus audiovisuels et numériques, une coordination renforcée entre la gestion des fréquences audiovisuelles, le contrôle des contenus et la protection des droits d'auteur et des procédures rationalisées, avec un interlocuteur unique pour l'ensemble des obligations réglementaires.

Par ailleurs, les relations avec les autres autorités et administrations intervenant dans des domaines connexes, telles que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), l'Autorité de la concurrence, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou encore la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), se distinguent par une coopération fluide.

2. La multiplication des missions exercées par l'autorité crée un risque de dispersion de ses moyens, au détriment de sa mission centrale de lutte contre le piratage

L'extension des missions confiées à l'Arcom peut, à terme, induire une dispersion des moyens du régulateur, en l'absence de priorisation claire par le législateur. Dans ce contexte, la coopération avec les autres autorités et administrations pourrait bénéficier d'une mutualisation accrue des expertises entre services. Par ailleurs, le transfert de certaines compétences spécifiques pourrait être envisagé, notamment en matière de contentieux pour les incriminations prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse (injure, diffamation, etc.).

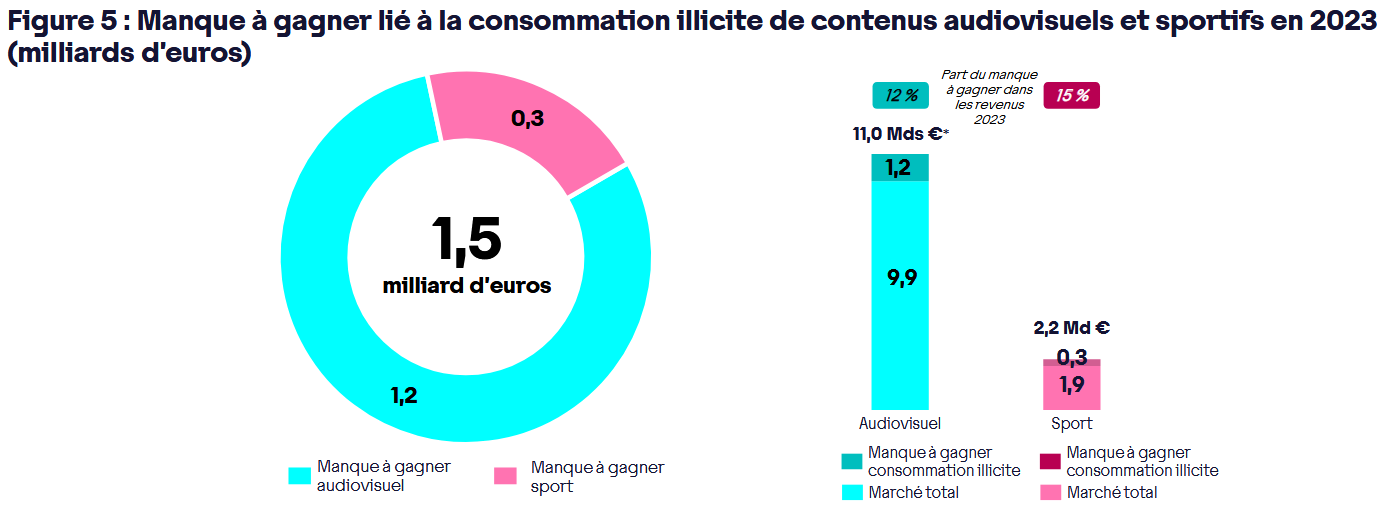

Selon le bilan 2024 de l'Arcom sur la lutte contre le piratage, le manque à gagner lié à la consommation de contenus audiovisuels et sportifs par des protocoles illicites est estimé à 1,5 milliard d'euros, représentant 12 % du marché audiovisuel légal. Quant à l'impact pour les finances publiques, celui-ci est évalué à 420 millions d'euros. Au regard des enjeux économiques associés, le rapporteur appelle l'Arcom à redoubler d'efforts sur cette problématique, en cohérence avec la récente proposition de loi sénatoriale sur le sujet, permettant une automatisation du traitement sur le modèle du régulateur italien.

Manque à gagner lié à la

consommation illicite

de contenus audiovisuels et sportifs en

2023

(en milliards d'euros)

Source : Arcom, bilan 2024 sur la lutte contre le piratage. Données de l'Arcom et du Centre national du cinéma, analyse et estimations du cabinet PMP Strategy

III. UN EXERCICE DES MISSIONS QUI DOIT ÉVOLUER POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES ACTEURS FACE AUX BOULEVERSEMENTS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

A. DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL, UN RÔLE ENCORE CENTRÉ SUR LE CONTRÔLE DES CONTENUS

1. La multiplication du nombre de saisines s'est traduite par une mobilisation accrue des moyens dédiés à leur traitement

Les nouvelles modalités de saisine par voie électronique ont entraîné une augmentation massive du nombre de saisines reçues par l'Arcom, atteignant 112 854 en 2024, contre 31 870 en 2023 et 48 200 en 2022. Trois actions principales ont permis d'augmenter le nombre de dossiers examinés tout en diminuant leur délai de traitement (de 110 à 90 jours) : le recrutement de deux ETP en 2024 (les effectifs dédiés augmentant de 7 ETPT en 2022 à 8,5 ETPT en 2024) ; l'amélioration des fonctionnalités du logiciel de traitement des saisines ; enfin, la rationalisation et l'allègement des procédures internes de validation.

À cet égard, l'Arcom admet que des saisines peuvent être « manifestement organisées » et politiquement dirigées. Pour autant, l'Arcom estime que l'encadrement légal des missions du régulateur et les contrôles qu'il opère en amont de ses décisions « écartent le risque d'instrumentalisation de son action ». À ce propos, la prévention de tels risques de sur-saisine ou d'instrumentalisation pourrait bénéficier d'une publicité accrue des statistiques relatives au traitement des saisines. Le rapporteur préconise que ces statistiques soient publiées dans le rapport annuel de l'Arcom pour améliorer la transparence de l'institution sur cette mission centrale pour l'équilibre du débat public.

2. Mission fondamentale du régulateur, le contrôle du respect du pluralisme dans les médias soulève des difficultés spécifiques

Par une décision du 13 février 2024, le Conseil d'État a retenu une interprétation renouvelée et élargie du pluralisme, exigeant de prendre en compte, pour les éditeurs de services, l'ensemble de leur programmation et l'ensemble des participants aux programmes diffusés. À la suite de cette décision, l'Autorité a retenu trois critères pour contrôler l'absence de déséquilibre manifeste et durable : la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ; la diversité des intervenants dans les programmes ; l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne. Le rapporteur considère que ces nouvelles modalités de contrôle présentent une complexité certaine en matière d'application. De fait, le risque existe d'une augmentation supplémentaire du nombre de saisines, impliquant une mobilisation accrue pour les services de l'Arcom comme pour les éditeurs audiovisuels, avec un intérêt limité pour le public qui peut aujourd'hui librement choisir parmi une large gamme de chaînes selon ses affinités.

« La France se trouve (...) placée dans une position singulière, avec une réglementation particulièrement contraignante et sans équivalent dans le monde » (Roch-Olivier Maistre)1(*)

B. DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE, LE DÉFI DE LA RÉGULATION DES PLATEFORMES INTERNATIONALES

En l'état actuel de la régulation, il n'est pas aisé pour l'Arcom, de façon isolée et sans la contribution d'acteurs de terrain, d'identifier efficacement les plateformes internationales qui posent de réelles difficultés en termes de modération. Sur le plan européen, l'Arcom proposera d'élaborer une approche standardisée pour accélérer les échanges d'informations et faciliter l'identification des représentants légaux des plateformes non établies sur le territoire de l'Union.

C. FACE AUX ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES, RENFORCER LA DÉFENSE DE LA SOUVERAINETÉ AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE

Face à la concurrence des offres délinéarisées et des plateformes internationales, l'exercice de la souveraineté audiovisuelle implique, d'une part, de préserver l'attractivité des réseaux hertziens et, d'autre part, de limiter les asymétries réglementaires qui pèsent sur les acteurs nationaux. Par ailleurs, l'Arcom s'assure que non seulement les acteurs nationaux mais aussi ceux qui sont établis à l'étranger contribuent au financement de la création française et européenne. À cet égard, le rapporteur souligne que les nombreuses auditions semblent témoigner d'une « bureaucratie » peut-être excessive, dont l'allègement ou la simplification pourrait permettre une optimisation du travail des agents ou le redéploiement vers des missions particulièrement importantes. En matière de souveraineté numérique, le rôle de l'Arcom s'exerce principalement à travers la mise en oeuvre du règlement européen sur les services numériques (RSN).

* 1 Roch-Olivier Maistre, « Médias audiovisuels et numérique : pour une nouvelle donne », octobre 2025, Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, La Collection du Plan, n° 7.