LISTE DES RECOMMANDATIONS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1. Définir une trajectoire de retour à l'équilibre du budget de l'Arcom pour 2027 (Arcom, DSAF).

Recommandation n° 2. Apurer les charges à payer au titre des agents mis à disposition de l'Arcom par le ministère de l'intérieur (Arcom, ministère de l'intérieur).

Recommandation n° 3. Poursuivre la rationalisation des dépenses de l'Arcom relatives aux fonctions supports, en collaboration avec les autres autorités et services administratifs rattachés au Premier ministre (Arcom, DSAF).

Recommandation n° 4. Compte tenu des évolutions des usages et des enjeux, prioriser les ressources sur la régulation du numérique et la lutte contre le piratage sportif (Arcom).

Recommandation n° 5. Garantir, dans le cadre de la désignation des membres du collège de l'Arcom, une représentation proportionnée de personnalités disposant d'une expérience professionnelle significative dans le secteur privé (Arcom).

Recommandation n° 6. Renforcer la mutualisation des expertises avec les autres autorités et administrations intervenant dans des domaines connexes (Arcom, Autorité de la concurrence, Arcep, CNIL, DGMIC, DGCCRF).

Recommandation n° 7. Assurer la publication exhaustive, dans le rapport annuel de l'Arcom, des statistiques sur les saisines concernant des contenus audiovisuels (Arcom).

Recommandation n° 8. Positionner davantage l'Arcom comme accompagnateur et conseil des acteurs régulés, notamment au regard des enjeux associés à leur niveau d'activité et d'emplois (Arcom).

I. UNE FUSION RÉUSSIE DU POINT DE VUE DE LA CONTINUITÉ DES MISSIONS, UNE GESTION BUDGÉTAIRE ET HUMAINE EN VOIE DE RATIONALISATION

A. LA CRÉATION DE L'ARCOM, PAR FUSION DU CSA ET DE L'HADOPI, S'EST DÉROULÉE DANS DES CONDITIONS RELATIVEMENT FLUIDES

1. La fusion du CSA et de l'HADOPI visait à répondre à l'évolution des défis de la régulation audiovisuelle et numérique

Créée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique, l'Arcom résulte de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi).

Cette fusion visait à répondre à l'évolution des usages, accentuée par les périodes de confinement, en confiant à une autorité unique la régulation de la communication audiovisuelle et de la communication numérique. Comme le soulignait l'exposé des motifs du Gouvernement, « la dernière décennie a vu la montée en puissance des usages numériques qui se sont massifiés au sein de la population française (...) Phénomène émergent de la dernière décennie en tant que pratique de masse, les usages numériques sont ainsi devenus, en une décennie, majoritaires dans le quotidien des jeunes, qu'il s'agisse de l'écoute de musique en ligne, de la consultation quotidienne de vidéos en ligne, des réseaux sociaux ou encore des jeux vidéo. »

La création de l'Arcom poursuivait ainsi plusieurs objectifs2(*) :

- simplifier la régulation du secteur audiovisuel ;

- adapter l'action du régulateur à la place croissante des plateformes numériques ;

- renforcer les moyens de la puissance publique pour protéger les droits de propriété intellectuelle.

Selon les termes de Roch-Olivier Maistre, alors président du CSA, « il s'agi[ssait], avec cette fusion, de créer un régulateur intégré compétent sur toute la chaîne de création, depuis les obligations imposées aux diffuseurs jusqu'à la protection des droits d'auteur, du soutien à la création jusqu'à la lutte contre le piratage ».3(*)

Un paysage audiovisuel et numérique en transformation profonde

La création et la mise en place de l'Arcom se situent dans un contexte marqué d'une part, par une profonde transformation du paysage audiovisuel et numérique et d'autre part, par une intense activité législative tant européenne que nationale pour adapter la régulation à ce nouvel environnement.

Sous l'effet de la transition numérique, désormais amplifiée par le développement de l'intelligence artificielle, l'accès aux contenus audiovisuels connaît une évolution spectaculaire. Affirmation d'opérateurs transnationaux toujours plus puissants financièrement et technologiquement, démultiplication des modes de diffusion via Internet, métamorphose des usages soumis au bon vouloir des algorithmes, les bouleversements à l'oeuvre interrogent jusqu'au fonctionnement de nos sociétés. Surexposition aux écrans, surabondance des sollicitations instantanées, manipulation et désinformation, ingérences étrangères des « ingénieurs du chaos »4(*), déstabilisation du modèle de financement des médias traditionnels au profit des grands acteurs du numérique, « fatigue informationnelle », voire à présent « exode informationnel », les repères qui fondent notre espace médiatique et démocratique sont bousculés et questionnés.

Pour faire face à ce nouvel environnement, le législateur européen et national a multiplié ses interventions dans la période récente. Au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne a posé un cadre juridique qui dessine un véritable modèle européen de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Directives « Services médias audiovisuels » et « Droit d'auteur » de 2018, règlements « DSA » et « DMA » sur les services numériques de 2023, règlement « EMFA » sur la liberté des médias et règlement sur l'intelligence artificielle de 2024. En parallèle, le législateur national a adopté pas moins d'une dizaine de lois, non seulement pour transposer les nouvelles normes européennes, mais plus globalement pour élargir le champ de compétence du régulateur, en particulier dans les domaines de la protection des mineurs, de la lutte contre les contenus illicites sur Internet ou encore de la lutte contre le piratage.

Ces évolutions ont incontestablement élargi les compétences et conforté l'autorité de l'Arcom. Elles ont rationnalisé et simplifié le paysage institutionnel en fusionnant le CSA et l'Hadopi. Elles ont également permis l'intégration des grandes plateformes de partage de contenus (telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + ou Apple TV +) dans le champ de la régulation et du financement de la création française. Enfin, elles ont amorcé la régulation des grands acteurs du numérique en faisant de l'Arcom le correspondant naturel de la Commission européenne et de ses homologues européens pour assurer la mise en oeuvre du DSA.

Source : commission des finances d'après les réponses de M. Roch-Olivier Maistre au questionnaire du rapporteur

2. Un rapprochement préparé très en amont, retardé par la crise sanitaire

Le 5 décembre 2019, le ministre de la Culture, Franck Riester, présente en Conseil des ministres le projet de loi de réforme de l'audiovisuel, prévoyant notamment le rapprochement entre le CSA et l'Hadopi. Le mois suivant, le 13 janvier 2020, le CSA et l'Hadopi signent, en présence du ministre de la Culture, une convention instaurant une mission de préfiguration de la fusion des deux autorités.

La pandémie du Covid-19 interrompt le processus législatif qui reprend un an plus tard. Le 30 mars 2021, le CSA rend son avis sur le projet de loi. Le 8 avril 2021, une nouvelle version du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique est présentée en Conseil des ministres.

En septembre 2021, le Sénat et l'Assemblée nationale adoptent5(*) les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi. Le 21 octobre 2021, saisi par une soixantaine de sénateurs, le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité du texte en sa quasi-totalité. Le 26 octobre 2021, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique est publiée au Journal officiel, portant création de l'Arcom au 1er janvier 2022.

Ainsi que l'explique l'Arcom, « dix ans après sa création, adosser l'Hadopi, petite structure, à un acteur plus puissant comme le CSA avait du sens administrativement. Il y avait par ailleurs une cohérence à confier au même organisme le contrôle d'un bout de la chaîne à l'autre : la fixation des obligations de financement, le contrôle de ces obligations, le contrôle du respect du droit des auteurs, la protection des oeuvres et la lutte contre le piratage. »6(*)

3. Une intégration des services réalisée sans affecter la continuité des missions dévolues à la nouvelle autorité

L'Arcom, à sa création le 1er janvier 2022, a hérité de l'ensemble des missions des deux autorités fusionnées, le CSA et l'Hadopi, mais s'est également vu confier des nouvelles missions substantielles, portant en particulier sur la régulation des plateformes en ligne7(*) et des services de vidéo à la demande étrangers8(*), ainsi que sur de nouvelles modalités de lutte contre le piratage des contenus sportifs et culturels en ligne.

Afin de remplir de manière efficace ces nouvelles missions, l'Arcom s'est appuyée sur les personnels du CSA et de l'Hadopi, dont les champs d'intervention étaient distincts et dont seules certaines fonctions supports (ressources humaines, systèmes d'information, budget) se recouvraient, l'Hadopi se distinguant en outre par un ratio de fonctions support particulièrement bas.

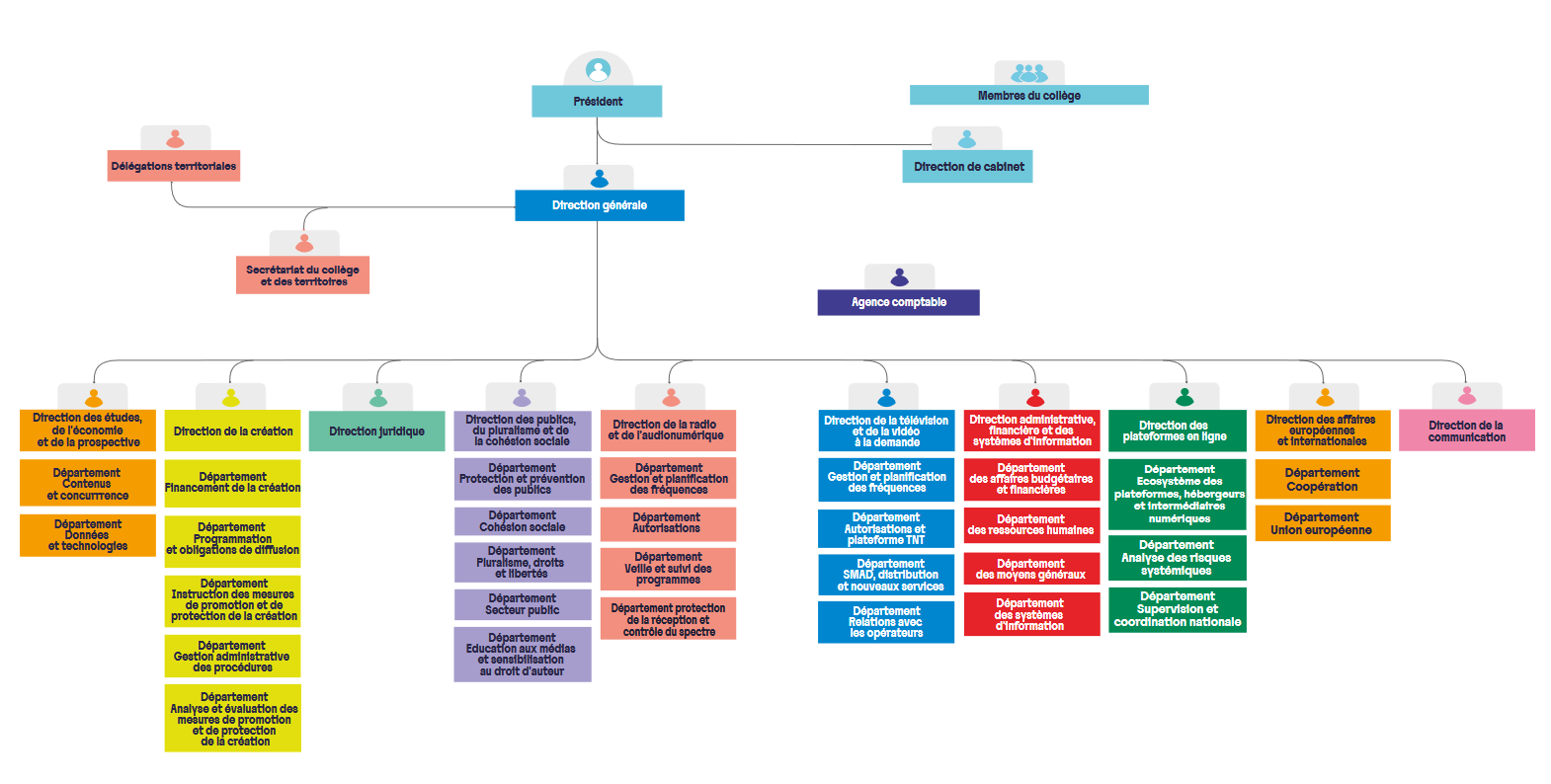

En parallèle, l'organigramme a été refondu, en créant une direction des plateformes en ligne pour gérer les nouvelles compétences liées en particulier au règlement européen sur les services numériques (RSN)9(*) et une direction de la création pour, d'une part, contrôler le respect des obligations des acteurs audiovisuels (en particulier les services de vidéo à la demande par abonnement) en matière de financement de la production et, d'autre part, exercer l'ensemble des missions de lutte contre le piratage. Le champ d'action des seize délégations territoriales de l'autorité a par ailleurs été élargi à l'éducation aux médias et à l'information.

L'organisation de l'Arcom se compose ainsi de dix directions, dont cinq directions « métiers » et cinq direction « supports ».

Les directions métiers couvrent à la fois les différents types d'acteurs soumis à la régulation de l'Autorité (opérateurs de télévision et de radio, services de médias audiovisuels à la demande, plateformes numériques) et les branches de règles mises en oeuvre (financement et diffusion des oeuvres, pluralisme, régulation des contenus) :

- la direction de la création assure le respect, par les services de médias audiovisuels, de leurs obligations en matière de financement et de diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Elle met en oeuvre les moyens effectifs de protection des contenus dématérialisés contre les usages illicites et favorise leur diffusion légale sur internet ;

- la direction des publics, du pluralisme et de la cohésion sociale veille au respect, par les éditeurs des règles et engagements en matière de pluralisme, de droits et libertés, de protection de l'enfance et des publics et de cohésion sociale ;

- la direction de la télévision et de la vidéo à la demande met en oeuvre les règles et procédures relatives à l'accès au marché des services de médias audiovisuels. Elle assure la planification des fréquences utilisées pour la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT). Elle encadre la procédure de mise en service d'une autorisation pour la TNT. La direction réalise également des études d'impact, suit l'évolution technologique dans le secteur de la diffusion et participe à la normalisation des matériels et techniques de diffusion. Elle est compétente en matière de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) et de distribution des services de télévision et des SMAD ;

- la direction de la radio et de l'audionumérique est chargée de la régulation des opérateurs de radio et du suivi du développement des contenus audio en ligne. Elle assure la planification des fréquences utilisées pour la diffusion de la radio, en mode numérique (DAB+) et analogique (FM). La direction encadre la procédure de mise en service d'une autorisation de radiodiffusion. Elle veille également au respect des obligations de diffusion des chansons et de l'exposition de la musique par les services de radio publics et privés ;

- la direction des plateformes en ligne est chargée de la régulation et de la supervision systémiques des opérateurs de plateformes en ligne, en particulier les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, en matière de contenus illicites et préjudiciables. Elle a notamment pour missions l'élaboration des méthodes d'évaluation des moyens mis en oeuvre par les opérateurs de plateformes en ligne au titre, d'une part, de leurs dispositions légales et réglementaires et, d'autre part, des chartes et codes dont il revient à l'Arcom d'assurer un suivi.

En plus d'une direction administrative, financière et des systèmes d'information et d'une direction de la communication, les directions supports reflètent la technicité des missions de régulation de l'Arcom ainsi que leur dimension européenne et internationale :

- la direction juridique assure la sécurité juridique de l'ensemble de l'activité de l'Autorité. Elle est notamment chargée d'effectuer les études juridiques nécessaires tant à l'interprétation de la loi qu'à l'élaboration des décisions et avis rendus par l'Arcom. La direction procède également à l'expertise juridique des différentes analyses relatives à l'activité du régulateur. Elle est également chargée de la préparation de la défense de l'Arcom dans les dossiers contentieux, ainsi que du greffe des procédures de règlement de différends dont est saisie l'autorité ;

- la direction des études, de l'économie et de la prospective réalise les études et analyses nécessaires à la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment en matière d'innovations et de technologies numériques. Elle a notamment pour mission la réalisation des études d'impact économique, la préparation des avis à l'Autorité de la concurrence et à l'Arcep ou encore le suivi des marchés des droits de diffusion de contenus audiovisuels, cinématographiques et sportifs ;

- la direction des affaires européennes et internationales a pour missions de proposer et de mettre en oeuvre les actions européennes et internationales de l'Arcom. Elle assure notamment la participation de l'Arcom aux réseaux de régulateurs dont elle est membre, définit les positions et la stratégie d'influence de l'Arcom auprès de l'Union européenne, pilote les dossiers relatifs aux chaînes extra-européennes et au suivi de l'audiovisuel extérieur de la France.

Organigramme de l'Arcom

Source : Arcom, rapport d'activité 2024

Depuis 2022, les missions de l'Arcom ont connu de nombreuses évolutions, résultant d'une succession accélérée d'initiatives aux niveaux national et européen.

En premier lieu, plusieurs chantiers importants ont été menés pour moderniser la diffusion et la régulation de la radio et de la télévision. S'agissant de la radio, les cinq dernières années ont été dominées par le déploiement de la radio numérique, le DAB+ (Digital Audio Broadcasting), qui couvre à présent quelque 65 % de la population métropolitaine. La poursuite du déploiement du DAB+ est appelée de ses voeux par l'ensemble des acteurs de la radio, qu'il s'agisse des grands réseaux nationaux, des radios indépendantes ou des radios associatives, qui contribuent à la cohésion sociale dans les territoires. La modernisation de la télévision numérique terrestre (TNT) a été poursuivie en achevant la généralisation de la haute définition et en déployant l'ultra-haute définition pour les antennes de France 2 et France 3, dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024.

Un travail sur les « services d'intérêt général » a été engagé afin d'assurer aux chaines de la TNT et à leurs déclinaisons à la demande une visibilité appropriée sur les téléviseurs connectés, face aux plateformes payantes étrangères.

En parallèle, l'Autorité a porté une attention particulière au renforcement des obligations des éditeurs et à leur contrôle. Comme le souligne l'Arcom, « la TNT reste pour les Français un vecteur central d'accès aux contenus audiovisuels - au savoir, à la culture, à l'information, au divertissement -, avec un large choix d'offres gratuites diffusées à l'ensemble de la population. C'est le seul espace à être régulé de façon aussi aboutie, grâce à l'assignation aux éditeurs d'obligations de financement de la création, d'objectifs de cohésion sociale et de règles de pluralisme, en contrepartie de l'usage gratuit des fréquences »10(*).

Les nouvelles conventions conclues avec les chaînes de télévision traduisent également l'attention accordée à la place des femmes sur les antennes, à la visibilité du handicap, à l'accessibilité des programmes, tout en intégrant pour la première fois des engagements en matière de transition écologique et d'éducation aux médias.

Enfin, les procédures de contrôle des obligations ont été renforcées en facilitant le dépôt des signalements par le grand public, avec plus de 100 000 saisines sur des programmes en 2024 (entre 30 et 50 000 les deux années précédentes), et en réduisant les délais de traitement.

Un autre développement majeur des missions de l'Arcom par rapport à celles, préexistantes, du CSA, résulte de la révision en 2018 de la directive Services de médias audiovisuels (SMA)11(*), dont la transposition a permis d'étendre aux plateformes Netflix, Amazon Prime Vidéo et autres Disney + les obligations de financement et d'exposition de la création européenne et francophone, sous le contrôle de l'Arcom, réduisant ainsi les asymétries réglementaires dont pouvaient souffrir les acteurs nationaux, tout en assurant au tissu productif français un volume de commande croissant.

En deuxième lieu, s'agissant des plateformes numériques, le règlement européen sur les services numériques (RSN), entré en pleine application le 17 février 2024, vise à garantir un environnement en ligne de confiance, fiable et protecteur des droits fondamentaux. Il impose un nouveau régime de responsabilité à tous les acteurs fournissant des services numériques dans l'Union européenne, dont les plateformes en ligne, et se traduit par des obligations renforcées en matière de transparence et de lutte contre les contenus illicites et préjudiciables.

La loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a adapté en droit national le RSN et désigné l'Arcom coordinateur pour les services numériques (CSN), chargé de superviser l'exécution du RSN sur son territoire aux côtés de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). À ce titre, selon le principe du pays d'origine, l'Arcom veille au respect de leurs obligations par l'ensemble des fournisseurs de services en ligne établis en France12(*). À l'échelle européenne, l'Arcom coopère avec l'ensemble des coordinateurs ainsi que la Commission européenne au sein du Comité européen des services numériques. Les CSN assistent la Commission dans sa supervision des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche, pour lesquels le RSN prévoit un régime spécifique renforcé d'obligations. À ce titre, l'Arcom participe aux enquêtes ouvertes par la Commission. L'Arcom est enfin chargée de désigner, sur le territoire français, les signaleurs de confiance, qui sont des maillons essentiels au fonctionnement du DSA. La France est d'ailleurs l'État membre qui en a désigné le plus grand nombre13(*).

En dernier lieu, s'agissant de la prise en compte de l'évolution des pratiques de piratage, la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique qui a porté création de l'Arcom a par ailleurs significativement renforcé les compétences de l'autorité publique en matière de lutte contre le piratage. Deux nouveaux dispositifs ont été mis en place pour permettre à l'Autorité de lutter directement contre les services qui organisent le piratage d'oeuvres culturelles et de contenus sportifs14(*). L'Arcom peut désormais intervenir, à l'issue d'une première décision du juge en matière de lutte contre le piratage culturel ou sportif, pour empêcher l'accès aux services qui la contournent, quelle que soit la technologie utilisée.

Les limites de la procédure de réponse graduée précédemment mise en oeuvre par l'Hadopi en matière de lutte contre le piratage

La procédure de réponse graduée consistait en une procédure pré-pénale organisée en deux phases :

- dans un premier temps, l'envoi d'avertissements successifs aux abonnés à internet dont la connexion avait été utilisée pour partager des oeuvres protégées ;

- dans un second temps, en cas d'échec de ces avertissements successifs, la transmission du dossier de l'abonné au Parquet.

Cette procédure ne permettait pas de s'attaquer aux sources du piratage culturel et ne traitait pas le cas du piratage de manifestations sportives.

Elle était par ailleurs circonscrite à une certaine technologie de piratage (le pair à pair) et n'était donc pas adaptée à l'usage d'autres technologies (téléchargement direct, IPTV).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur

Selon l'expression de l'un des principaux acteurs audiovisuels français, auditionné par le rapporteur, la création de l'Arcom et les nouvelles prérogatives qui lui ont été confiées ont représenté « une certaine révolution dans la lutte contre le piratage », qui a été « véritablement institutionnalisée grâce à la fusion entre le CSA et l'Hadopi et la mise en oeuvre dans le même temps d'un nouveau cadre législatif pour faire monter en puissance les leviers de régulation ».

* 2 Rapport n° 4245 de Mmes Aurore Bergé et Sophie Mette au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, juin 2021.

* 3 Audition du 13 avril 2021 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

* 4 Selon l'expression de Giuliano da Empoli, Les Ingénieurs du chaos, 2019.

* 5 Par 49 voix « pour » et 4 « contre ».

* 6 Réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur.

* 7 Notamment les réseaux sociaux et des plateformes de partage de vidéo comme YouTube.

* 8 Tels que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+.

* 9 Digital Services Act (DSA) en anglais.

* 10 Réponses de l'Arcom au questionnaire général du rapporteur.

* 11 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

* 12 Par exemple BeReal, Doctolib, Deezer, Meetic ou Leboncoin.

* 13 e-Enfance (protection des mineurs), ALPA (prévention et lutte contre la piraterie audiovisuelle), IFAW (préservation des espèces sauvages et lutte contre la cybercriminalité liée à ces espèces), INDECOSA-CGT (information et défense des consommateurs salariés), Point de contact (lutte contre les cyberviolences et protection des victimes dans l'espace numérique), Addictions France (prévention, formation, soin et réduction des risques des addictions et leurs conséquences), Crif et LICRA (lutte contre l'antisémitisme et le racisme).

* 14 Article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle et article L. 333-10 du code du sport.