EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Allègement de la procédure

de mise en place

et de modification des périmètres

délimités des abords (PDA)

et possibilité d'adopter un

règlement du PDA

Cet article encourage la généralisation des périmètres délimités des abords (PDA), qui recentrent l'intervention des architectes des Bâtiments de France (ABF) sur les zones où elle est la plus nécessaire, en allégeant les formalités nécessaires à leur mise en place. Afin d'améliorer la prévisibilité des décisions des ABF, il donne également la possibilité aux élus de mettre en place un règlement du PDA.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements à cet article. Le premier modifie le critère de suppression de l'enquête publique, en prévoyant qu'elle n'est pas nécessaire lorsque le PDA réduit le périmètre de protection de 500 mètres autour du monument historique. Le second inscrit le règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU) prévues aux articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme.

I. - La situation actuelle

• Le premier paragraphe de l'article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit le principe de la protection des abords des monuments historiques, c'est-à-dire des « immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur ». Cette protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols.

Le II du même article détermine les zones dans lesquelles s'applique cette protection. Il s'agit :

- par principe, du périmètre délimité des abords (PDA), qui peut être commun à plusieurs monuments historiques. Créés par la loi dite « SRU » du 13 décembre 20002(*), les PDA ont vu leur régime profondément modifié par la loi dite « LCAP » du 7 juillet 20163(*) ;

- à défaut, de la zone déterminée par l'application d'un double critère géographique (est concerné tout immeuble situé à moins de 500 mètres du monument historique) et de covisibilité (les immeubles situés dans le cercle ainsi tracé sont concernés s'ils sont visibles en même temps que le monument). L'application de ce deuxième critère donne lieu à de fréquentes controverses et à une abondante jurisprudence du conseil d'État.

En application de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, l'ensemble des autorisations de travaux (déclaration préalable et permis de construire, de démolir ou d'aménager) demandées dans ces zones des abords sont soumises à l'accord (ou avis conforme) de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Il lui revient à ce titre de s'assurer « du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ».

• Ainsi que le souligne le G7 Patrimoine, la zone de protection automatique de 500 mètres présente l'avantage de ne pas préjuger de l'évolution du paysage architectural qu'elle recouvre. L'évolution du besoin de protection résultant des opérations d'urbanisme menées au fil du temps peut ainsi, le plus souvent, être absorbée au sein de cette zone largement définie.

La mise en place d'un PDA présente à l'inverse l'avantage d'adapter la servitude d'urbanisme à la zone dans laquelle le besoin de protection est effectivement constaté, ce qui permet de limiter les contraintes pesant sur les administrés et d'adapter la charge de travail des ABF à l'intensité patrimoniale de chaque collectivité.

La mission d'information sur les ABF a en conséquence préconisé, par ses recommandations n° 6, n° 7 et n° 8, la généralisation des PDA, ce qui doit passer à la fois par la simplification de leur procédure d'adoption et le renforcement de leur sécurité juridique.

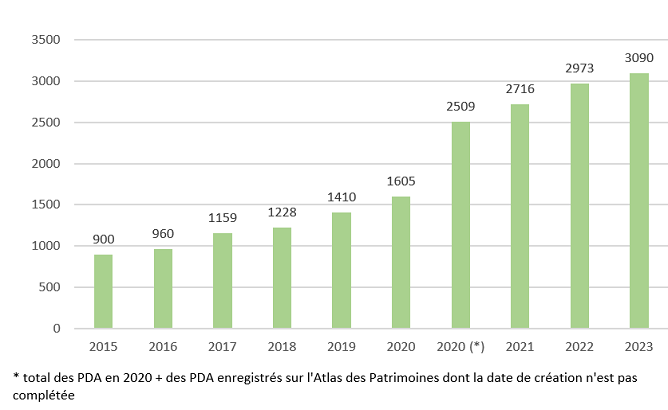

• À l'heure actuelle, le déploiement des PDA reste en effet très limité : à la fin de l'année 2023, les 3 090 PDA en vigueur ne couvraient que 9 % des immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Cette statistique générale recouvre de fortes disparités entre les départements. Tandis que le Val-de-Marne compte 87 PDA couvrant 88 % des monuments historiques de son territoire, ou que 90 PDA couvrant 31 % des monuments historiques ont été déployés en Lot-et-Garonne, 6 % seulement des monuments historiques de l'Indre-et-Loire sont couverts par les 53 PDA du département. Ces résultats dépendent fortement de la densité des monuments historiques de chaque département : alors que les 177 PDA du Morbihan ne couvrent que 19 % de ses monuments, les 25 PDA du Var en recouvrent 23 %.

Évolution du nombre de

périmètres délimités des abords (PDA)

depuis

2015

NB : Avant 2021, les chiffres sont issus des remontées des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) complétées par des extractions de l'Atlas des patrimoines. Après 2021, ils reflètent uniquement les retours des DRAC dans le cadre des campagnes de bilan annuel menées par la direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA) du ministère de la Culture.

Source : DGPA du ministère de la Culture

• Ce succès relatif résulte principalement du caractère très contraignant de la procédure de mise en place et de modification des PDA actuellement prévue par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qui apparaît inutilement lourde et bien souvent coûteuse, notamment pour les plus petites collectivités.

Cette procédure comporte aujourd'hui plusieurs étapes :

- la création du PDA est proposée par l'ABF ou l'autorité compétente en matière d'urbanisme4(*) (c'est-à-dire notamment le maire) ;

- plusieurs consultations sont obligatoires : celle du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, celle des administrés via une enquête publique ainsi que celle des communes concernées ;

- la décision de création du PDA est prise par le préfet de région, sous condition de l'accord de l'autorité compétente en matière d'urbanisme lorsque la proposition émane de l'ABF, et réciproquement ;

- en cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente en matière d'urbanisme, la décision est prise :

§ lorsque le PDA ne dépasse pas le périmètre automatique de 500 mètres, par le préfet après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) ;

§ lorsque le PDA dépasse la distance de 500 mètres, par décret en Conseil d'État après avis de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA).

Cette procédure peut être mise en oeuvre à deux moments :

- à l'occasion de l'élaboration, de la révision, de la modification d'un document d'urbanisme (PLU ou PLUi). L'enquête publique est alors mutualisée et porte à la fois sur le PDA et le document d'urbanisme. Il s'agit de la procédure la plus utilisée : 83 % des 117 PDA créés en 2023 l'ont été par ce biais ;

- à tout autre moment, dans le cadre de la procédure dite « État », portée par l'Udap. Le coût de l'ensemble de la procédure, notamment l'organisation d'une enquête publique dédiée, est alors pris en charge par la Drac, sur les crédits de l'action 2 du programme 175 du budget de l'État.

• Les préconisations de la mission d'information portent sur la suppression de deux des formalités consultatives : la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique générant le PDA (recommandation n° 7) ; la conduite d'une enquête publique lorsque le PDA est créé de manière non concomitante à la mise en place ou à la révision des documents d'urbanisme (recommandation n° 6).

En ce qui concerne tout d'abord la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, il existe un consensus entre les services du ministère de la Culture et l'association nationale des ABF (ANABF) sur le fait qu'elle « alourdit inutilement la procédure de création du PDA », selon la réponse apportée par la direction générale du patrimoine et de l'architecture (DGPA) au questionnaire du rapporteur. Cette constatation générale est justifiée par trois éléments :

- dans la mesure où le propriétaire ou l'affectataire n'est pas lui-même concerné par la servitude des abords, sa consultation apparaît sans fondement ;

- sur le plan des principes, le fait d'accorder une attention particulière à la consultation du propriétaire, alors que la servitude d'utilité publique découlant du PDA est établie pour des raisons d'intérêt général, n'est pas sans poser question ;

- enfin et surtout, cette consultation obligatoire pose d'importantes difficultés pratiques. L'identification des propriétaires peut en effet s'avérer longue et difficile, notamment lorsque le PDA est créé autour de plusieurs monuments et dans les cas où le monument est détenu en indivision. La DGPA cite à cet égard le cas du centre ancien d'Aix-en-Provence, où 120 monuments historiques seraient englobés dans le PDA en cours d'élaboration.

L'enquête publique, ensuite, constitue l'étape la plus délicate de la procédure, en raison du formalisme qui lui est associé, mais aussi la plus coûteuse - les formalités de publicité ainsi que les honoraires du commissaire-enquêteur devant notamment être pris en charge. Selon les termes de la DGPA, elle constitue ainsi « le frein le plus évident au déploiement massif de PDA ».

• La mission d'information a enfin relevé qu'en l'état actuel du droit, aucun document réglementaire d'accompagnement n'est prévu pour les PDA. Les sites patrimoniaux remarquables (SPR), zones protégées dans lesquelles est établi, en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine, un règlement fixant notamment les attendus des travaux susceptibles d'y être effectués, offrent à cet égard un cadre juridique plus sécurisant pour les acteurs concernés par les opérations d'urbanisme.

Par sa préconisation n° 8, la mission a en conséquence recommandé que les élus locaux soient encouragés à adopter un règlement du PDA.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article 1er de la proposition de loi traduit ces trois recommandations à l'article L. 621-31 du code du patrimoine.

• Son 1° supprime la consultation du propriétaire ou de l'affectataire du monument historique, ainsi que l'obligation de conduire une enquête publique, dans la procédure générale de mise en place ou de modification d'un PDA prévue par le premier alinéa de l'article L. 631-1.

Une enquête publique mutualisée est cependant maintenue lorsque le PDA est mis en place ou modifié en même temps que les documents d'urbanisme, en application du troisième alinéa de cet article.

• Son 2° et son 3° donnent la possibilité aux élus d'assortir le PDA d'un règlement, en renvoyant au décret le soin de définir les éléments pouvant y figurer. Il s'agit ici de fixer les attendus des travaux touchant par exemple aux matériaux privilégiés pour le remplacement des menuiseries, aux techniques d'isolation autorisées, et plus généralement d'établir des règles communes sur l'aspect général des bâtiments de la zone protégée, dans le but de fluidifier l'intervention des ABF et d'améliorer la prévisibilité de leurs décisions.

En raison de sa portée juridique, ce règlement ne pourrait être adopté qu'au terme d'une enquête publique permettant de garantir son acceptabilité, que le PDA soit mis en place via la procédure « documents d'urbanisme » ou par la procédure « État ».

III. - La position de la commission

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté deux amendements à l'article 1er.

• Par un amendement COM-1, elle a tout d'abord modifié le critère de suppression de l'enquête publique préalable à l'adoption d'un PDA, en prévoyant qu'elle n'est pas nécessaire lorsque le PDA réduit le périmètre automatique de 500 mètres autour du monument historique - que sa mise en place ou sa modification intervienne de manière concomitante ou non à celle des documents d'urbanisme

L'obligation d'enquête publique est en revanche conservée dans les cas où le PDA étend le périmètre de protection au-delà de 500 mètres, ce qui permettra de préserver le droit à participation des administrés lorsque l'adoption du PDA conduit à alourdir la servitude d'utilité publique qui s'impose à eux.

Il s'agit ainsi de tenir compte des exigences législatives et constitutionnelles en matière d'association du public à l'élaboration des décisions de l'administration.

• Par un amendement COM-2, elle a ensuite remplacé la possibilité donnée aux maires d'élaborer un règlement autonome du PDA par celle d'inscrire un règlement du PDA au sein des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU) prévues aux articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme pour assurer la protection du paysage architectural et du patrimoine bâti.

Il s'agit ainsi, afin de garantir l'efficacité et la lisibilité de l'action administrative, de ne pas multiplier les outils réglementaires et de s'appuyer sur le PLU, qui est aujourd'hui le mieux identifié par les acteurs locaux.

La rédaction proposée précise que ce règlement devra être élaboré en lien avec l'ABF, ce qui permettra d'éviter toute incohérence entre ses dispositions et les avis conformes qui seront rendus par l'ABF au sein du PDA.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Publicité des avis rendus

par

les architectes des Bâtiments de France (ABF)

Cet article prévoit la publication des décisions des architectes des Bâtiments de France (ABF) dans un registre national gratuitement accessible en ligne.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant que la publication de ces décisions s'accompagnera de celle des éléments de nature à favoriser leur compréhension.

I. - Le dispositif de la proposition de loi

• Cet article, qui traduit la recommandation n° 17 de la mission d'information, prévoit, à l'article L. 632-2 du code du patrimoine, la publication systématique des avis rendus par les architectes des Bâtiments de France (ABF) dans un registre national gratuitement accessible en ligne.

Les garanties permettant d'assurer la protection des données personnelles des administrés dans le cadre de ce registre seront prévues par le décret en Conseil d'État qui détermine les conditions d'application de l'ensemble des dispositions de l'article L. 632-2.

• En application du 4° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, la publication des informations en ligne constitue l'une des modalités de l'accès aux documents administratifs, dont le principe est prévu par l'article L. 300-1 du même code.

Les avis rendus par les ABF ne sont cependant pas mis à la disposition du public, contrairement à d'autres documents relatifs aux opérations d'urbanisme et aux ventes immobilières. Les autorisations d'urbanisme délivrées depuis 2013 (permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager et permis de démolir) sont ainsi disponibles sur le site Internet des ministères chargés de l'aménagement du territoire et de la transition écologique, tandis que les prix des ventes immobilières des cinq dernières années sont accessibles sur l'explorateur de données de valeurs foncières de la direction interministérielle du numérique (Dinum).

Or, la publication de ces décisions permettrait aux pétitionnaires d'avoir accès à une source d'information précieuse pour la préparation de leurs projets, et contribuerait plus largement à améliorer la prévisibilité des avis des ABF. L'union des directeurs des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) souligne à ce titre que dans la mesure où il « n'existe pas de droit écrit dans les abords de monuments historiques », le souhait largement formulé de « vouloir connaître la règle du jeu qui s'y applique est légitime ».

Afin de répondre à cette préoccupation, les unités départementales de l'architecture et du patrimoine (Udap) ainsi que les services de l'État diffusent déjà des documents pédagogiques, sous forme de fiches-conseils ou encore de guides nationaux5(*). Ces documents de portée générale ne peuvent cependant entièrement remplacer des décisions rendues dans un contexte local bien précis. Ainsi que le souligne la direction générale du patrimoine et de l'architecture (DGPA) du ministère de la Culture, les caractéristiques du patrimoine diffèrent très significativement d'une région à l'autre et les prescriptions applicables sont spécifiques à chaque zone protégée, en ce qui concerne par exemple les matériaux de couverture, les pentes de toit ou encore la forme des fenêtres.

• Il est à noter que la commission des affaires économiques du Sénat a pris une position très proche sur ce sujet en adoptant le 5 juin 2024, lors de l'examen en commission du projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables6(*), un amendement prévoyant la constitution d'une base de données nationale des avis des ABF, dans l'objectif de constituer un référentiel et une base de jurisprudence pour les porteurs de projet.

III. - La position de la commission

• La commission a relevé l'opposition à cette mesure exprimée, lors des auditions du rapporteur, par le ministère de la Culture ainsi que les représentants des Drac.

Cette opposition repose sur trois arguments :

- les difficultés posées par le caractère identifiant des données qui seraient ainsi mises en ligne au regard du principe de protection des données personnelles. La commission souligne à cet égard que d'autres données d'urbanisme potentiellement identifiantes, notamment celles relatives aux transactions immobilières, sont d'ores et déjà accessibles en ligne de manière anonymisée ;

- la surcharge de travail qui résulterait de cette obligation de publication pour les Udap, qui se trouvent déjà en difficulté pour traiter les quelque 500 000 demandes d'autorisation de travaux qui lui sont soumises chaque année. La commission souligne ici que la dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme dans les Udap est déjà largement avancée : les travaux de la mission d'information ont établi que 92 % des travaux d'instruction des Udap sont effectués sur l'application Patronum, et que près des trois quarts des dossiers de demande d'urbanisme sont traités de manière entièrement dématérialisée, de leur enregistrement par la collectivité à la notification de la décision au pétitionnaire ;

- enfin, l'absence de pertinence de la publication du seul avis de l'ABF, qui n'est intelligible qu'à la lumière du projet d'aménagement qui lui est soumis. Ce dernier point a été mis en avant par la plupart des personnes auditionnées.

• À l'initiative de son rapporteur, la commission a en conséquence adopté un amendement COM-3 prévoyant que la publication des décisions des ABF s'accompagnera de celle des éléments de nature à favoriser leur compréhension. Cette rédaction renvoie notamment aux demandes d'autorisation sur lesquelles portent ces décisions, ainsi que sur les projets d'aménagement associés.

Les garanties permettant d'assurer la protection des données personnelles associées à ces documents complémentaires seront également prévues par le décret en Conseil d'État qui détermine les conditions d'application de l'article L. 632-2.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

Création d'une commission départementale

d'examen des dossiers litigieux

Cet article crée, à l'échelon départemental et en dehors des procédures de recours, une voie d'examen collégial des avis litigieux rendus par les architectes des Bâtiments de France (ABF).

À l'initiative de son rapporteur, la commission a procédé à une nouvelle rédaction globale de cet article pour préciser le nom de cette commission, devenue commission de conciliation, resserrer la liste de ses membres, recentrer son fonctionnement à l'échelon départemental, supprimer son avis consultatif et articuler sa réunion avec l'engagement des procédures de recours ouvertes au pétitionnaire et à l'autorité compétente en matière d'urbanisme.

I. - La situation actuelle

• En l'état actuel du droit, les possibilités de contestation des décisions rendues par l'architecte des Bâtiments de France (ABF) apparaissent à la fois trop complexes, trop éloignées des contextes locaux et trop restrictives pour les pétitionnaires.

L'avis rendu par l'ABF n'est modifiable ni par son autorité hiérarchique, ni par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Depuis la loi dite « LCAP » du 16 juillet 2016, il est en revanche susceptible de recours administratif dans le cadre tracé par l'article L. 632-2 du code du patrimoine, préalablement à une éventuelle saisine du juge administratif. Il revient alors au préfet de région de confirmer l'avis de l'ABF ou d'y substituer le sien.

La procédure définie par l'article L. 632-2, qui se déroule à l'échelle régionale, est marquée par une forte asymétrie entre les possibilités de contestation respectivement ouvertes à l'autorité compétente en matière d'urbanisme (le plus souvent le maire) et le demandeur de l'autorisation :

- l'initiative de la procédure appartient conjointement à l'autorité compétente et au demandeur, avec d'importantes variations dans la portée du recours et le délai de son introduction :

§ tandis que l'autorité compétente peut contester l'avis de l'ABF quel que soit son sens (accord, accord avec prescription ou refus), le recours du demandeur de l'autorisation ne peut porter que sur une décision négative de l'autorité compétente motivée par un refus de l'ABF. Cette configuration exclut donc la possibilité pour les pétitionnaires de contester les accords assortis de prescriptions coûteuses, qui représentent la majorité des décisions rendues par les ABF ;

§ tandis que les pétitionnaires disposent, à compter de la réception de la notification émise par l'autorité compétente, d'un délai de deux mois pour introduire leur recours, ce délai n'est que de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'ABF pour l'autorité compétente ;

- le recours est adressé au préfet de région, qui confirme l'avis de l'ABF ou y substitue le sien dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours ;

- le recours de l'autorité compétente est obligatoirement examiné par la section 2 de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), tandis que sa saisine est facultative pour le recours du demandeur. Une possibilité de médiation est par ailleurs offerte au seul demandeur.

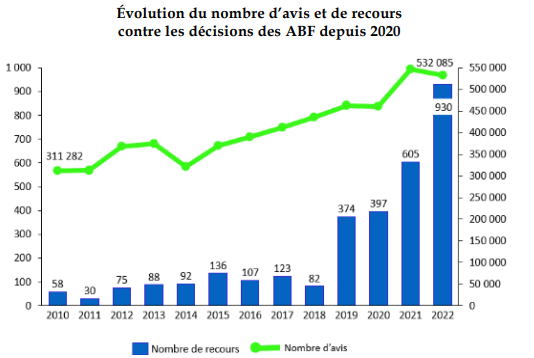

• La conjugaison de ces différents éléments explique peut-être que les bénéficiaires de ces possibilités de recours ne s'en soient guère saisis à ce jour. Selon les éléments fournis par la DGPA à la mission d'information, les 930 recours introduits en 2022 ne portaient ainsi que sur 0,2 % des décisions et avis rendus sur des demandes d'autorisation de travaux.

Le nombre des recours présentés a cependant connu une forte augmentation sur les dix dernières années (+ 1 140 % entre 2012 et 2022), avec une accélération depuis 2019. Alors que l'avis de l'ABF a été confirmé dans 80 % des cas environ, cette évolution, qui est la conséquence mécanique de la hausse du nombre d'avis rendus, traduit un besoin croissant d'échanges de la part des demandeurs.

Source : DGPA

• Afin de répondre à ces difficultés, certains préfets de département, dont celui de l'Aisne, ont mis en place des réunions d'échanges sur les dossiers litigieux, qui associent de manière informelle les maires, les ABF et les pétitionnaires. Dans la majorité des situations, le seul engagement d'un dialogue a permis de régler ces situations avant la formation d'un recours.

II. - Le dispositif de la proposition de loi

L'article 3, qui traduit la recommandation n° 1 de la mission d'information, inscrit ces pratiques du terrain dans le cadre tracé par l'article L. 632-2. Il vise à la fois à favoriser le règlement des dossiers litigieux en amont de l'engagement d'une procédure de recours, et à ouvrir aux pétitionnaires une voie de contestation, ou à tout le moins d'échange, sur les décisions prenant la forme d'un accord assorti de prescriptions coûteuses ou techniquement difficiles à mettre en oeuvre.

Il prévoit ainsi la mise en place d'une commission départementale qui se réunirait périodiquement sur l'ensemble des dossiers litigieux du territoire, sur demande du maire de la commune concernée par le projet d'urbanisme et à l'initiative du préfet de région, qui constitue l'autorité compétente en matière patrimoniale.

Cette commission serait composée du pétitionnaire, des maires concernés, de l'ABF, du préfet de région, des élus du département membres de la CRPA et de représentants d'associations de protection du patrimoine. Le maire aurait la possibilité d'ajouter à cette liste toute personne intéressée par le dossier, et notamment le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE).

À l'issue de sa réunion, la commission émettrait un avis consultatif sur le projet de décision de l'autorité compétente.

Comme l'ensemble des dispositions de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le fonctionnement de cette commission sera précisé par décret en Conseil d'État, notamment en ce qui concerne sa composition et les conditions déclenchant sa réunion.

III. - La position de la commission

• Le rapporteur a relevé l'opposition généralement exprimée, au cours des auditions, à la mise en place de cette commission, en raison principalement de la complexité du paysage procédural déjà existant et du caractère chronophage des travaux qui en découlent, et auquel il serait malvenu d'ajouter une nouvelle instance.

La commission a cependant souscrit à l'observation de son rapporteur selon laquelle l'échelon régional semble trop éloigné des situations du terrain pour apporter une réponse satisfaisante aux difficultés constatées localement dans les échanges entre les ABF, les maires et les pétitionnaires. Elle a estimé que la généralisation d'une instance de dialogue à l'échelle départementale constituait à ce titre une avancée nécessaire.

• À l'initiative de son rapporteur, la commission a procédé à une nouvelle rédaction globale de cet article (amendement COM-4) visant à tenir compte des différentes observations recueillies au cours des auditions.

Elle a tout d'abord précisé le nom de cette commission départementale, qui devient une commission de conciliation. Cette rédaction permet de la distinguer à la fois des instances de recours et des possibilités de médiation ouvertes aux demandeurs.

Elle a ensuite précisé sa composition, en distinguant entre ses membres de droit sous un format resserré (le préfet de département, le demandeur, le maire concerné, l'architecte des Bâtiments de France et des représentants d'élus) et les acteurs qui peuvent y être associés (le CAUE et les associations patrimoniales notamment). Elle a ainsi recentré le fonctionnement de la commission à l'échelon départemental, en excluant l'intervention du préfet de région et de la CRPA, qui agissent dans la procédure de recours à l'échelle régionale.

Elle a également supprimé la mention selon laquelle cette commission rend un avis consultatif, qui soulevait de nombreuses questions alors que cet avis n'avait pas de portée juridique.

Elle a enfin articulé le fonctionnement de cette commission avec les voies de recours ouvertes au maire et au pétitionnaire. Elle a, à ce titre, précisé que la réunion de la commission est sans effet sur les recours prévus par l'article L.632-2 du code du patrimoine pour le demandeur et le maire. Elle a ensuite étendu le délai du recours ouvert à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, aujourd'hui fixé à sept jours dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme (article R. 423-68), à un mois, conformément à la recommandation n° 4 du rapport de la mission d'information sur les ABF, et prévu en conséquence que la commission de conciliation se réunira avant l'expiration de ce délai. Cette articulation est matérialisée par l'insertion des dispositions relatives à cette commission dans l'article L. 632-2, qui prennent la forme d'un I bis précédant le II relatif aux recours.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

Ajout de la réhabilitation des constructions

existantes

au champ de l'intérêt public associé à

l'architecture

Cet article vise à ajouter, à l'article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la réhabilitation des constructions existantes au champ de l'intérêt public associé à l'architecture, au même titre que la qualité des constructions.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

• L'article 4, qui traduit la recommandation n° 23 de la mission d'information, ajoute la réhabilitation des constructions existantes au champ de l'intérêt public associé à l'architecture.

Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture actuellement en vigueur, sont considérés comme d'intérêt public la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine. Le respect de cet intérêt est vérifié par les services instructeurs des autorités compétentes dans le cadre de leur examen des demandes d'autorisation d'urbanisme.

• La formulation retenue par la commission, qui a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur ( COM-5), permet de répondre à plusieurs considérations.

La notion de réhabilitation s'entend tout d'abord par opposition à celle de destruction. Alors que les aménagements d'urbanisme passent trop souvent par la démolition du bâti existant, dont l'intérêt patrimonial peut exister sur un territoire indépendamment de son classement au titre des monuments historiques, il s'agit d'affirmer que la réhabilitation des constructions existantes constitue un objectif partagé, au-delà des seuls architectes des Bâtiments de France (ABF), entre tous les professionnels de l'architecture et les services instructeurs.

Cette orientation ainsi que la rédaction retenue sont compatibles avec celles récemment définie par le ministère de la Culture dans sa stratégie nationale pour l'architecture, ce qui permettra de garantir la cohérence d'ensemble des politiques conduites sur le sujet.

La réhabilitation s'oppose ensuite aux dégradations engendrées par des opérations de rénovation mal adaptées au bâti ancien et patrimonial. L'article 4 constitue à ce titre une forme d'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par la commission sur la rénovation énergétique de ce type de bâti, à l'initiative notamment de sa rapporteure pour les crédits du patrimoine Sabine Drexler. Il s'agit ainsi d'affirmer que la rénovation respectueuse des spécificités du bâti ancien, notamment lorsqu'elle vise à l'adapter aux enjeux climatiques, relève d'une préoccupation partagée entre les professionnels de l'architecture et les services instructeurs.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

La commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport a adopté

à l'unanimité la proposition de loi ainsi

modifiée.

* 2 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

* 3 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

* 4 Ce pouvoir d'initiative, qui avait d'abord été réservé à l'ABF, a été étendu à l'autorité compétente en matière d'urbanisme par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN).

* 5 Voir à ce titre le Guide de l'insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, accessible à cette adresse.

* 6 L'examen de ce projet de loi a cependant été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le Président de la République le 9 juin 2024.