EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

Exclusion expresse du recours au référendum

législatif pour réviser la Constitution

L'article unique de la proposition de loi constitutionnelle tend à modifier les articles 11 et 89 de la Constitution de façon à exclure expressément tout recours au référendum législatif d'initiative présidentielle à des fins de révision constitutionnelle.

D'un point de vue juridique, elle se borne à ainsi à stabiliser la rédaction de ces deux articles de manière à la conformer à l'interprétation qu'en retient la majorité de la doctrine. Son efficacité pratique reste toutefois incertaine, faute de prévoir un contrôle juridictionnel de son application.

Surtout, la commission des lois a considéré que cette initiative était politiquement inopportune.

En ce qu'elle est susceptible d'être interprétée comme dirigée contre un parti politique particulier, la proposition de loi constitutionnelle est à la fois contestable dans son principe et potentiellement contre-productive quant à ses effets au plan politique. Il apparaît en effet essentiel de préserver la Constitution, notre pacte fondamental, de toute appropriation partisane.

Par ailleurs, les contraintes de la procédure d'adoption des propositions de loi constitutionnelle sont de nature à largement compromettre ses chances d'aboutir. Il paraît hautement improbable que le Président de la République soumette ce texte au référendum, au regard de l'instabilité qui caractérise la situation politique actuelle et à l'approche de l'élection présidentielle. Or, contrairement aux projets de révision, les propositions de révision ne peuvent être approuvées que par cette voie.

Plus fondamentalement, les enjeux de fond que ce texte conduit à soulever ont trait aux équilibres fondamentaux de notre régime politique. À cet égard, l'esprit de la Cinquième République veut que les questions de cette envergure soient tranchées lors de l'élection présidentielle au terme du débat approfondi mené devant les citoyens que seule permet la campagne qui la précède.

Pour ces raisons, la commission des lois, suivant la proposition de sa rapporteure, n'a pas adopté l'article unique de cette proposition de loi constitutionnelle.

1. L'état du droit en matière de révision constitutionnelle

1.1. La procédure de révision constitutionnelle prévue par l'article 89

La procédure de révision de la Constitution est régie par son article 89, unique disposition du Titre XVI « De la révision ».

Dérogeant à la procédure législative ordinaire, elle se caractérise par une rigidité forte destinée à garantir la stabilité de la norme suprême et prévenir des modifications précipitées ou opportunistes.

Comme l'explique en effet le professeur Denis Baranger, cette rigidité est propre à la norme constitutionnelle, en ce qu'elle « sert une finalité de fond, celle de la protection du contenu matériel de la Constitution : ses valeurs, ses règles d'organisation du pouvoir politique, etc. La rigidité est la traduction de ce mariage de la technique juridique et des valeurs politiques qui est le fond même du constitutionnalisme »1(*).

Sa rédaction n'a pas évolué depuis sa version initiale de 1958, sous réserve d'une modification de son deuxième alinéa précisant les conditions de délai d'examen du texte de la révision2(*), qui n'en modifie pas l'économie générale.

Article 89 de la Constitution

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

a) Le cadre procédural et formel

L'article 89 de la Constitution prévoit que l'initiative de la révision appartient au Président de la République, sur proposition du Premier ministre à travers un projet de loi constitutionnelle, et aux parlementaires à travers une proposition de loi constitutionnelle.

Le projet ou la proposition est examiné par le Parlement à l'issue de son dépôt, dans les mêmes conditions de délai que les lois ordinaires, sans toutefois que la procédure accélérée ne puisse être engagée. Pour être adopté, le texte doit être voté par les deux assemblées dans des termes identiques. Le Gouvernement n'a pas la possibilité de convoquer une commission mixte paritaire ou de demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, en application de ses prérogatives de droit commun prévues à l'article 45.

Pour entrer en vigueur, le texte doit ensuite être approuvé, selon une procédure qui peut différer en fonction de l'autorité à l'initiative de la révision :

- par principe, la révision est présentée au référendum ;

- par dérogation, s'agissant des seuls projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut décider de soumettre le texte au Parlement réuni en Congrès qui se prononce à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Dans la pratique, il convient toutefois de relever que 22 des 23 révisions de la Constitution de la Cinquième République conduites selon la procédure prévue par l'article 89 ont été approuvées par le Congrès, et que toutes ont été présentées à l'initiative du Président de la République3(*).

Historique des révisions constitutionnelles adoptées sur le fondement de l'article 89 de la Constitution

|

Date de la loi constitutionnelle |

Objet |

Initiative |

Modalité d'approbation |

|

30 décembre 1963 |

Régime des sessions parlementaires |

Président de la République |

Congrès |

|

29 octobre 1974 |

Élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel |

Président de la République |

Congrès |

|

18 juin 1976 |

Précisions concernant la procédure de l'élection présidentielle en cas d'accident |

Président de la République |

Congrès |

|

25 juin 1992 |

Conséquences du traité de Maastricht |

Président de la République |

Congrès |

|

27 juillet 1993 |

Réforme du Conseil supérieur de la magistrature et création de la Cour de justice de la République |

Président de la République |

Congrès |

|

25 novembre 1993 |

Accords internationaux en matière de droit d'asile |

Président de la République |

Congrès |

|

4 août 1995 |

Champ du référendum, immunités, régime des sessions, abrogation de dispositions obsolètes |

Président de la République |

Congrès |

|

22 février 1996 |

Création des lois de financement de la sécurité sociale |

Président de la République |

Congrès |

|

20 juillet 1998 |

Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |

Président de la République |

Congrès |

|

25 juillet 1999 |

Conséquences du traité d'Amsterdam |

Président de la République |

Congrès |

|

8 juillet 1999 |

Cour pénale internationale |

Président de la République |

Congrès |

|

8 juillet 1999 |

Égalité entre les sexes |

Président de la République |

Congrès |

|

2 octobre 2000 |

Réduction de la durée du mandat du Président de la République |

Président de la République |

Référendum |

|

25 mars 2003 |

Mandat d'arrêt européen |

Président de la République |

Congrès |

|

28 mars 2003 |

Organisation décentralisée de la République |

Président de la République |

Congrès |

|

1er mars 2005 |

Constitution européenne et référendum obligatoire concernant les adhésions futures à l'Union européenne |

Président de la République |

Congrès |

|

1er mars 2005 |

Charte de l'environnement |

Président de la République |

Congrès |

|

23 février 2007 |

Corps électoral en Nouvelle-Calédonie |

Président de la République |

Congrès |

|

23 février 2007 |

Statut juridictionnel du Président de la République |

Président de la République |

Congrès |

|

23 février 2007 |

Abolition de la peine de mort |

Président de la République |

Congrès |

|

4 février 2008 |

Conséquences du traité de Lisbonne |

Président de la République |

Congrès |

|

23 juillet 2008 |

Modernisation des institutions |

Président de la République |

Congrès |

|

8 mars 2024 |

Liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse |

Président de la République |

Congrès |

Source : commission des lois du Sénat

La Constitution a également été modifiée en dehors du cadre prévu à l'article 89 à deux reprises :

- en 1960, en application de l'article 85, aujourd'hui abrogé, pour une question qui intéressait la Communauté française ;

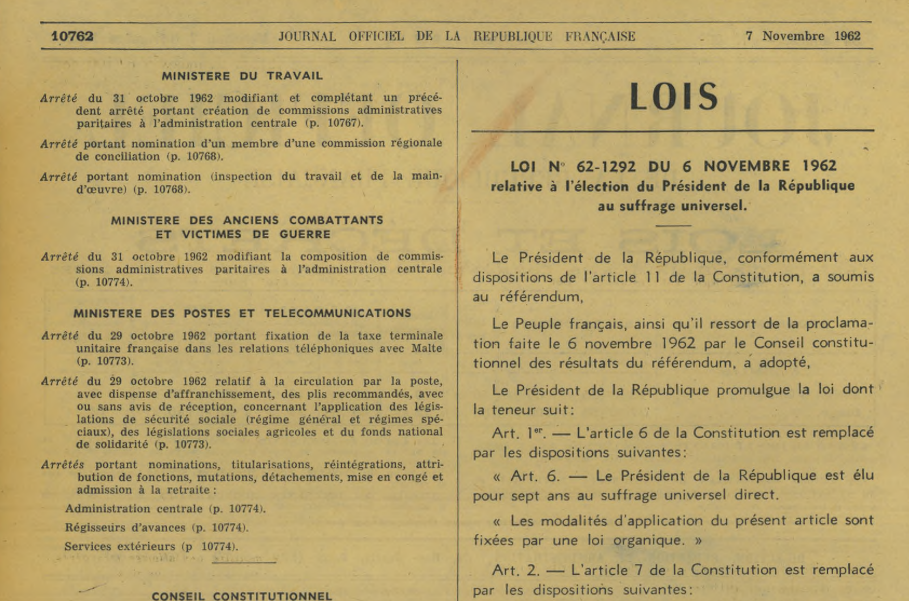

- en 1962, pour l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, par la voie d'un référendum législatif selon la procédure prévue à l'article 11 (voir infra).

b) Les limitations politiques

La Constitution pose également des limitations de nature politique à la révision, inspirées par la volonté de préserver la stabilité institutionnelle.

Elle tend, d'une part, à neutraliser la procédure de révision en certaines circonstances : ainsi, aucune révision ne peut être engagée en période de vacance de la présidence de la République4(*) ou lorsqu'est porté atteinte à l'intégrité du territoire national5(*). Le Conseil constitutionnel a également posé, de manière prétorienne, qu'une telle procédure ne pouvait pas non plus être engagée lorsqu'il est fait application de l'article 16 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels du Président de la République6(*).

D'autre part, la Constitution pose également une limite matérielle à la révision constitutionnelle, en prévoyant que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'aucune révision7(*).

1.2. Le recours à la procédure du référendum législatif prévue à l'article 11 de la Constitution à des fins de révision constitutionnelle

La procédure du référendum législatif d'initiative présidentielle a également pu être utilisée à des fins de révision constitutionnelle.

Prévue au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, cette procédure permet au Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au référendum « tout projet de loi » portant sur une série de matières limitativement énumérées (voir encadré infra), parmi lesquelles figure « l'organisation des pouvoirs publics ».

Elle tend ainsi à attribuer une compétence législative spéciale au corps électoral, dérogeant à la compétence générale en la matière dont le Parlement dispose en vertu de l'article 24 de la Constitution, donnant une traduction opérationnelle au principe, posé par l'article 3, selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

Quoiqu'elle ne puisse être prise que sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, il convient également de relever que la décision définitive de recourir à cette procédure relève des pouvoirs propres du Président de la République, l'acte par lequel il décide de soumettre un projet de loi au référendum étant dispensé de contreseing ministériel8(*).

Article 11 de la Constitution

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Ainsi, comme l'expliquent Guy Carcassonne et Marc Guillaume, cette procédure porte la marque de la « geste gaullienne, qui y voyait à la fois l'instrument d'un arbitrage national et la manifestation du lien qui unit le peuple à celui qui préside ses destinées »9(*).

La procédure prévue à l'article 11 a été utilisée à huit reprises depuis 1958.

En deux occurrences, tout ou partie des dispositions du texte soumis au référendum visait à modifier la Constitution :

- en 1962 pour l'élection du Président de la République au suffrage universel direct10(*) ;

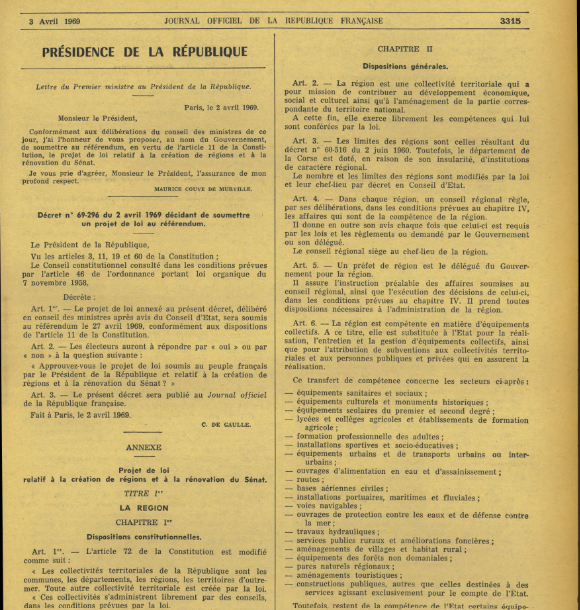

- en 1969 pour une réforme du Sénat et des régions.

Dans les deux cas, il s'agissait d'une initiative du général de Gaulle prise sur proposition du gouvernement. Si le « oui » l'a emporté en 1962, la victoire du « Non » lors du référendum de 1969 a entraîné sa démission.

Les projets de loi soumis au

référendum

en application du premier alinéa de

l'article 11 de la Constitution

|

Date |

Objet |

Présence de dispositions modifiant la Constitution |

Issue |

|

8 janvier 1961 |

Autodétermination de l'Algérie |

Non |

« Oui » |

|

8 avril 1962 |

Accords d'Évian |

Non |

« Oui » |

|

28 octobre 1962 |

Élection du Président de la République au suffrage universel direct |

Oui |

« Oui » |

|

27 avril 1969 |

Réforme du Sénat et régionalisation |

Oui |

« Non » |

|

23 avril 1972 |

Élargissement de la Communauté économique européenne |

Non |

« Oui » |

|

6 novembre 1988 |

Statut de la Nouvelle-Calédonie |

Non |

« Oui » |

|

20 septembre 1992 |

Ratification du Traité de Maastricht sur l'Union européenne |

Non |

« Oui » |

|

29 mai 2005 |

Ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe |

Non |

« Non » |

Source : commission des lois du Sénat

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, un référendum dit « d'initiative partagée » peut également être organisé. Celui-ci porte sur une proposition de loi déposée à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. L'article 61 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel exerce alors systématiquement un contrôle de constitutionnalité de telles propositions, excluant par principe toute révision de la Constitution sur ce fondement. Un tel contrôle n'est en revanche pas prévu s'agissant des projets de lois soumis au référendum à l'initiative du Président de la République.

1.3. Le contrôle juridictionnel des révisions de la Constitution

a) L'immunité juridictionnelle des lois constitutionnelles

Les lois constitutionnelles adoptées sur le fondement de l'article 89 de la Constitution échappent par principe au contrôle de constitutionnalité tel qu'il est prévu à l'article 61 pour les autres catégories de lois, leur objet étant précisément de modifier la Constitution en vigueur.

Saisi par soixante sénateurs sur le traité de Maastricht en application de l'article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a posé que « le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite »11(*).

Cette décision avait semblé ouvrir la voie à un contrôle des lois constitutionnelles, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a précisé que ce pouvoir n'était toutefois susceptible de s'exercer que « sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89 en vertu desquelles “la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision” ».

Par la suite, alors qu'il a été saisi directement par soixante sénateurs de la révision de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le Conseil constitutionnel a cependant confirmé son incompétence pour se prononcer sur une loi constitutionnelle12(*).

b) L'immunité juridictionnelle des lois référendaires

Saisi par le Président du Sénat de la loi précitée de 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel directe après son adoption par référendum, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur des lois adoptées par le peuple à la suite d'un référendum. Il a en effet considéré qu'« il résulte de l'esprit de la Constitution » que les lois visées par son contrôle sont « uniquement les lois votées par le Parlement », écartant les lois référendaires qui « constituent l'expression directe de la souveraineté nationale »13(*).

Ainsi, toute loi adoptée sur le fondement du premier alinéa de l'article 11, qu'elle modifie ou non la Constitution, bénéficie d'une immunité juridictionnelle.

c) Le contrôle des opérations référendaires

En application de l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de veiller sur la régularité des opérations référendaires, qu'elles soient mises en oeuvre sur le fondement de l'article 11 ou de l'article 89.

Les conditions d'exercice de cette compétence sont précisées par la loi organique14(*), qui prévoit ainsi que le Conseil constitutionnel :

- est consulté par le Gouvernement sur l'organisation de ces opérations ;

- peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande ;

- peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ;

- assure directement la surveillance du recensement général ;

- examine et tranche définitivement toutes les réclamations. À cet égard, il est précisé que dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle ;

- proclame les résultats.

À l'occasion du référendum organisé en 2000 sur la révision constitutionnelle relative à la réduction de la durée du mandat du Président de la République, le Conseil constitutionnel a précisé l'étendue de son office en matière de réclamations. Dans sa décision dite « Hauchemaille », il a, pour la première fois, jugé qu' « en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il [lui appartenait] de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs public », et qu'il était par conséquent compétent pour contrôler, à cette aune, le décret par lequel le Président de la République convoque les électeurs15(*). Cette jurisprudence16(*) a été confirmée à l'occasion du référendum de 2005 relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe, dernier référendum organisé jusqu'à aujourd'hui.

À ce stade, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet cependant pas de déterminer avec précision le champ de cette prérogative, et en particulier les contours de la notion d'« atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ».

Comparaison des procédures de la révision de la Constitution (article 89) et du référendum législatif d'initiative présidentielle (article 11, alinéa premier)

|

Article 89 |

Article 11, alinéa premier |

|

|

Initiative |

Président de la République, sur proposition du Premier ministre Membres du Parlement |

Président de la République,

sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe

des deux assemblées |

|

Rôle du Parlement |

Dans tous les cas, nécessité d'adoption du texte en termes identiques par les deux assemblées En cas d'initiative présidentielle, possible approbation par le Congrès à la majorité des 3/5èmes (procédure usuelle) |

Nul en cas d'initiative présidentielle |

|

Rôle du référendum |

En cas d'initiative présidentielle, approbation par référendum possible (un précédent) En cas d'initiative parlementaire, approbation par

référendum nécessaire |

Adoption du texte |

|

Garanties de stabilité constitutionnelle |

Impossibilité de porter atteinte à la forme républicaine du Gouvernement Impossibilité d'engager la procédure lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire Impossibilité d'engager la procédure en période de vacance de la Présidence de la République ou en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels |

Impossibilité d'engager la procédure en période de vacance de la Présidence de la République |

|

Rôle du Conseil constitutionnel |

Contrôle des opérations référendaires Absence de contrôle de constitutionnalité sur la loi constitutionnelle |

Contrôle des opérations référendaires Absence de contrôle de constitutionnalité sur la loi référendaire |

Source : commission des lois du Sénat

2. La proposition de loi constitutionnelle : une exclusion expresse du recours au référendum législatif pour réviser la Constitution

La présente proposition de loi constitutionnelle vise à exclure expressément toute révision constitutionnelle sur le fondement de l'article 11, en consacrant exclusivement la procédure prévue par l'article 89.

Le 1° de son article unique tend ainsi à modifier l'article 11 de la Constitution, en précisant que la procédure qu'il prévoit ne peut s'appliquer qu'à une loi « organique ou ordinaire », ce qui exclut en creux les lois constitutionnelles.

Le 2° du même article tend à modifier l'article 89 de façon à prévoir qu'il ne peut être procédé à une révision de la Constitution qu'en application de cet article.

Cette initiative est présentée par ses auteurs, Éric Kerrouche et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER)17(*), comme une réponse à la volonté affichée du Rassemblement national, dans l'hypothèse où son candidat remporterait la prochaine élection présidentielle, de recourir à l'article 11 en vue de modifier la Constitution, afin d'y intégrer un principe de « priorité nationale »18(*) ainsi qu'une série de dispositions jugées nécessaires à la mise en oeuvre de son programme concernant notamment la politique d'immigration et les droits des étrangers en France.

3. La position de la commission : une efficacité pratique douteuse, une opportunité politique contestable

3.1. Une stabilisation de la rédaction du texte constitutionnel pour le conformer à l'interprétation retenue par la majorité de la doctrine

Pour se prononcer sur l'opportunité d'adopter la présente proposition de loi constitutionnelle, il convient en premier lieu d'apprécier la nécessité de légiférer en ce sens pour atteindre l'objectif recherché par les auteurs.

Ce point conduit en premier lieu à soulever la question de la licéité du recours à la procédure prévue à l'article 11 pour réviser la Constitution.

Perçue à l'origine comme une stratégie de contournement du Parlement, son utilisation en 1962 par le général de Gaulle avait suscité une forte opposition tant au Sénat, sous la présidence de Gaston Monnerville, qu'à l'Assemblée nationale, avec l'adoption d'une motion de censure entraînant la démission du premier gouvernement Pompidou19(*).

Au plan juridique, le Conseil d'État avait alors rendu un avis défavorable sur le recours à cette procédure20(*), estimant que « la Constitution a consacré un titre spécial aux modalités de sa révision [excluant] la possibilité de recourir à toute autre procédure de révision », dans la mesure où « le précédent qui serait institué permettrait ultérieurement l'emploi du référendum pour tout autre projet de révision [...] supprimant ainsi les garanties de stabilité constitutionnelle résultant de [...] l'article 89 ».

L'avis n'avait cependant pas été suivi par le général de Gaulle, qui a fait valoir que la manoeuvre était non seulement légale, en ce que le projet de référendum portait bien sur l'une des matières énumérées à l'article 11, à savoir « l'organisation des pouvoirs publics », mais aussi légitime, puisqu'elle faisait appel au peuple souverain.

La majorité des constitutionnalistes avait cependant contesté sa régularité, si bien qu'André Hauriou avait pu conclure que « tout le monde tombe finalement d'accord que la procédure révision décidée par le chef de l'État est contraire à la Constitution »21(*). Cette thèse est, encore aujourd'hui, majoritaire dans la doctrine22(*). Après avoir considéré un temps que le fait de 1962 avait créé du droit, donnant naissance à une coutume constitutionnelle, le doyen Georges Vedel a finalement abandonné cette position23(*).

En sus des motivations de l'avis du Conseil d'État de 1962 rappelées supra, les principaux arguments mobilisés par la doctrine à l'appui de la thèse de l'irrégularité sont tirés du texte et de la structure mêmes de la Constitution :

- la Constitution comporte un titre spécial dédié à sa révision (titre XVI), dont les dispositions ne visent à aucun moment l'article 11 ;

- aucune disposition de l'article 11 n'autorise à déroger à la procédure de révision prévue par l'article 89, contrairement à l'article 85 (abrogé), qui prévoyait expressément une telle dérogation concernant la révision des dispositions constitutionnelles relatives au fonctionnement des institutions de la Communauté (abrogées également) ;

- la liste des matières énumérées au premier alinéa de l'article 11 suggère elle-même la portée simplement législative des dispositions susceptibles d'être soumises au référendum, puisqu'elle intègre « l'autorisation de la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Or, comme le souligne le professeur Mathieu Carpentier, « on ne saisirait la cohérence d'un dispositif qui prohibe le recours à l'article 11 pour réviser, fût-ce implicitement, la Constitution en vue de la ratification d'un traité, et qui l'autorise dans tous les autres cas »24(*).

- il résulte logiquement de l'économie générale des deux articles 11 et 89, qui prévoient tous deux une adoption par référendum, que seul le second permet de réviser la Constitution. Comme l'explique à nouveau Mathieu Carpentier : « dès lors que l'article 89 prévoit déjà une procédure référendaire, il semble peu compréhensible (voire franchement irrationnel) de laisser ouverte une autre procédure référendaire moins contraignante, dès lors que c'est la même autorité qui est habilitée à choisir l'une ou l'autre des branches de l'alternative »25(*) ;

Plus fondamentalement, selon la majorité de la doctrine, le droit constitutionnel impose de distinguer, au moins sur le plan des principes, le peuple en tant que pouvoir constituant - celui qui s'est prononcé en faveur de l'adoption de la Constitution de la Cinquième République lors du référendum du 28 septembre 1958 - et le peuple en tant que pouvoir constitué, habilité par la Constitution, dans les conditions qu'elle fixe, soit à exercer le pouvoir législatif à titre dérogatoire sur le fondement de l'article 11, soit à approuver une révision constitutionnelle adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées sur le fondement de l'article 89. Aussi, la coïncidence des modes d'expression du pouvoir constituant et d'un tel pouvoir constitué - le suffrage du corps électoral - ne permet pas de surmonter la distinction de leur nature juridique.

Certes, le débat n'a pas été définitivement tranché. La thèse minoritaire de la licéité du recours à l'article 11 à des fins de révision constitutionnelle peut continuer de prendre appui sur des arguments d'ordre doctrinal26(*), ou encore sur une certaine interprétation de la volonté du Constituant, ou à tout le moins de la volonté qui fut celle du général de Gaulle en tant qu'inspirateur du texte de 195827(*). En tout état de cause, eu égard à son incompétence sur les lois référendaires (voir supra), le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la question.

L'irrégularité de principe du recours au référendum législatif pour réviser la Constitution fait cependant aujourd'hui l'objet d'un large consensus. En tout état de cause, l'ensemble des professeurs de droit auditionnés par la rapporteure, de même que l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl28(*), s'accordent sur ce point.

Peut à ce titre être relevé le fait que, bien qu'il ne dispose pas de compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil d'État a réaffirmé cette position à l'occasion d'une décision d'Assemblée de 1998, qui oppose expressément la « matière législative » des référendums prévus par l'article 11 à la « matière constitutionnelle » de ceux prévus par l'article 8929(*). Il convient également de relever que Laurent Fabius, lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel et bien que sa parole n'engage pas l'institution, s'était publiquement exprimé contre l'utilisation de l'article 11 à des fins de révision constitutionnelle30(*).

Le fait que le recours à l'article 11 en 1962, pour l'élection du Président de la République au suffrage universel, ait permis de modifier avec succès les articles 6 et 7 de la Constitution ne vaut pas pour autant règle de procédure. Tout au plus, il est possible de considérer, à l'instar du professeur Bertrand Mathieu, que le vote favorable du peuple « couvre, au cas par cas, l'irrégularité ainsi commise »31(*). Cette thèse est également soutenue par les professeurs Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, qui considèrent que « si, à l'origine, la procédure [utilisée en 1962] a pu être jugée contestable, l'adhésion populaire lui a conféré un caractère irrécusable, en ce sens qu'elle a purgé le vice qui était de nature à l'entacher »32(*). Cette analyse ne fait toutefois pas consensus. Pour le professeur Denis Baranger, un tel raisonnement « ouvre toutes les vannes : on peut ainsi tout permettre au corps électoral, puisque, s'il ne se maintient pas dans les bornes prévues par les textes constitutionnels (tel que l'article 11 ou l'article 89) on dira qu'il a agi en qualité de constituant, c'est-à-dire en état de toute-puissance »33(*).

Ainsi, la rapporteure considère que la proposition de loi se borne à consacrer ce qui est déjà l'interprétation de la majorité de la doctrine. À cette aune, elle ne produit donc pas d'effet juridique particulier.

À titre incident, la rapporteure relève que la modification proposée de l'article 89 suffirait à atteindre cet objectif de clarification, sans qu'il soit utile de modifier également l'article 11. Concernant cet article, la mention de « loi ordinaire » pourrait en outre être source de difficultés, cette notion n'étant pas définie dans la Constitution.

3.2. D'un point de vue pratique, l'efficacité du dispositif est douteuse

a) Une proposition de loi constitutionnelle risquant de n'être qu'une « barrière de papier » face à un pouvoir légitimé par le suffrage universel

Certes, la présente proposition de loi constitutionnelle permettrait donc de stabiliser la rédaction des articles 11 et 89 de manière à consacrer l'interprétation qu'en fait la majorité de la doctrine.

Il n'en reste pas moins douteux que cette rédaction constitue par elle-même une « digue » suffisamment puissante pour arrêter un pouvoir déterminé à la franchir.

Jusqu'à présent en effet, tous les présidents de la Cinquième République ont retenu une interprétation présidentialiste, d'inspiration gaullienne, des institutions. Il est par conséquent peu probable que la présente initiative, de nature, purement juridique, suffise à infléchir cette interprétation politique.

Le président François Mitterrand a lui-même pu affirmer en 1988, à rebours de la position de la majorité des juristes et des opposants politiques au général de Gaulle de 1962, que : « l'usage établi et approuvé par le peuple [de l'article 11] peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l'article 89 », en concédant néanmoins qu'il doit « être utilisé avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction »34(*).

La lecture présidentialiste des institutions et la légitimité particulière du suffrage universel sont, en effet, au coeur de l'esprit de la Cinquième République et de la conception du pouvoir qu'elle sous-tend.

Si, au plan juridique, la Constitution ne contient pas d'énoncé supra-constitutionnel, il n'en demeure pas moins qu'au plan politique, certaines de ses dispositions peuvent s'avérer, davantage que d'autres, susceptibles de révéler les données fondamentales du régime tel qu'il fonctionne depuis 1958. C'est incontestablement le cas de l'article 3 qui, en rupture avec les régimes de la Troisième et de la Quatrième Républiques, affirme que le peuple exerce la souveraineté nationale non seulement par ses représentants mais également directement par la voie du référendum. C'est également le cas de l'article 5, en vertu duquel il appartient au Président de la République de veiller au respect de la Constitution et d'assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. C'est enfin le cas de l'article 16, qui permet au Président de la République, lorsque la nation est en situation de péril, de prendre les mesures qui s'imposent.

Dans ce contexte politique et historique, toute conception qui érigerait les énoncés juridiques du texte constitutionnel comme fondement suffisant et objectif d'un « pouvoir neutre » déterminé à les suivre à la lettre, serait nécessairement, comme l'explique Denis Baranger, « quelque chose comme un faux-semblant [...] car la Constitution de 1958 est une constitution de combat, et non le dépôt de traditions de dialogue et d'équilibre. Elle est le lieu où la pensée de la souveraineté rencontre celle des pouvoirs pour lui dicter sa loi »35(*).

S'agissant en particulier de la légitimité politique particulière conférée par le suffrage universel, le même auteur ajoute : « en démocratie, les manifestations du corps électoral sont aisément interprétées comme des consultations sur l'interprétation de la constitution [...] Ce type de discours relève évidemment de la rhétorique politique plutôt que du droit constitutionnel. Toutefois, le droit constitutionnel ne peut pas y être totalement indifférent. Droit politique par excellence, il ne connaît pas de séparation rigoureuse entre le discours du droit et le discours de la politique. Une interprétation politique quelconque peut contribuer à charger de sens une disposition de la constitution écrite, voire à influencer la nature du régime politique dans son ensemble »36(*).

Aussi, l'avis défavorable du Conseil d'État de 1962 n'a pu constituer qu'une « barrière de papier »37(*) face à la volonté du général de Gaulle de recourir à l'article 11 pour modifier la Constitution en 1962, et nul ne peut contester, en droit comme en fait, que les articles 6 et 7 ont été modifiés et que, depuis 1965, le Président de la République est élu au suffrage universel direct.

À cet égard, il est décisif de relever que sur un plan strictement formel, cette loi du 6 novembre 1962 n'était qu'une loi ordinaire, et non une loi constitutionnelle, comme les lois adoptées sur le fondement de l'article 89.

Ainsi, à proprement parler, et aussi déroutant que cela puisse paraître d'un point de vue juridique, on ne peut que constater que cette loi de 1962 n'est autre qu'une loi « ordinaire », qu'il se trouve que ses dispositions tendent à modifier des articles de la Constitution, qu'elle a été adoptée par le peuple selon la procédure prévue par l'article 11, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un quelconque contrôle juridictionnel en raison de l'incompétence du Conseil constitutionnel en matière de lois référendaires (voir supra), et qu'elle a donc pu valablement entrer en vigueur le 6 novembre de la même année.

En témoigne, le Journal officiel du 7 novembre 1962, qui mentionne bien ce texte sous la dénomination de « loi », et non de « loi constitutionnelle », ainsi que l'historique des modifications des articles 6 et 7 de la Constitution sur le site « Légifrance ». De manière tout aussi significative, le projet de loi soumis au référendum en 1969, qui était également un projet de loi « ordinaire », comportait deux titres, le premier relatif aux régions et le second relatif au Sénat, s'ouvrant tous deux par un chapitre regroupant les « dispositions constitutionnelles »38(*) (voir les extraits ci-après).

Guy Carcassonne et Marc Guillaume peuvent ainsi conclure : « Une loi adoptée par référendum [...] prend la place que son contenu lui donne »39(*).

Comme l'explique en effet Denis Baranger (la rapporteure souligne) : « Il n'y a révision que du moment qu'est en cause l'idée de la constitution : sa substance, et non son enveloppe formelle ou ses dispositions accessoires ou secondaires. D'une part, certaines modifications sont appelées révisions pour des raisons techniques, mais elles n'affectent pas cette idée de fond. D'autre part, et inversement, le problème de la révision n'est pas exclusivement formel [...]. On doit [...] relativiser l'importance de la prise en compte des critères formels contenus dans les clauses de révision. Certaines transformations seront des révisions alors mêmes qu'elles ne respecteront pas la procédure prévue dans la clause de révision. C'est la raison pour laquelle la discussion typiquement française sur la validité et la légitimité des révisions opérées sur le fondement de l'article 11 de la Constitution de 1958, et non sur le fondement de son article 89, est ultimement d'un faible intérêt. La Constitution a bel et bien été révisée, non seulement parce que des formulations nouvelles y ont trouvé leur place à la suite du référendum de 1962, mais encore et surtout parce que le régime politique a, sous l'empire d'un changement de sa réglementation constitutionnelle, connu sa mutation la plus importante depuis 1958 »40(*).

Extrait du Journal officiel du 7 novembre 1962

Source : Légifrance

Extrait du Journal officiel du 3 avril 1969

Source : Légifrance

Extraits de l'historique des versions de

l'article 6 de la Constitution

sur le site

« Légifrance »

Dès lors, en pratique, le dispositif proposé n'est pas de nature à empêcher à un président d'imposer la lecture gaullienne de la portée du référendum législatif.

Un propos prêté au général de Gaulle par Alain Peyrefitte illustre bien cet enjeu : « le Président aura toujours le moyen de s'en sortir », et ce parce que « notre Constitution est fondée sur cette idée que c'est le peuple qui a le pouvoir » et que le Président de la République a constamment la possibilité de placer la nation en position de « juge du litige, par la dissolution, ou par référendum, ou en démissionnant pour se représenter »41(*).

Concrètement, même si la présente proposition de loi constitutionnelle était adoptée, il suffirait, pour la contourner, de recourir au même procédé qu'en 1962, en présentant son projet sous la forme d'une loi « ordinaire ». Une telle loi n'aurait d'ailleurs pas besoin de modifier expressément le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, il suffirait qu'elle contienne des dispositions qui relèvent matériellement de la Constitution et qui lui soient contraires, laquelle contrariété ne pourrait être constatée par un juge compte tenu de l'incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler les lois référendaires. Quoique théorique, cet exemple montre que le dispositif proposé n'est pas de nature à produire l'effet recherché dans la pratique.

b) Une proposition de loi constitutionnelle qui laisse en suspens la question du contrôle juridictionnel

En dernière analyse, les doutes qui entourent l'effectivité de la présente proposition de loi résulte fondamentalement des incertitudes qui subsistent sur le rôle que pourrait jouer le Conseil constitutionnel face à un nouveau projet de loi soumis au référendum sur le fondement de l'article 11 à des fins de révision constitutionnelle.

Cela étant, la présente proposition de loi constitutionnelle est sans incidence sur les prérogatives du Conseil constitutionnel, qu'elle ne modifie pas.

Or, celles-ci sont fortement limitées.

En effet, une fois la loi référendaire adoptée par le peuple, il est acquis que le Conseil constitutionnel serait incompétent pour la contrôler (voir supra).

Son contrôle n'est donc susceptible de s'exercer qu'au cours de la phase de la procédure qui précède la proclamation du résultat du référendum. En l'espèce, un tel contrôle pourrait porter soit directement sur le projet en lui-même (contrôle par voie d'action), soit sur le décret par lequel le Président de la République convoque les électeurs (contrôle par voie d'exception).

Sur le premier point, il apparaît clairement que le Conseil constitutionnel est incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution du projet en lui-même.

Si le quatrième alinéa de l'article 11 confère au Conseil constitutionnel une compétence pour contrôler les propositions de loi présentées sur le fondement de cet article, avant leur soumission au référendum, aucune disposition équivalente n'existe pour les projets de loi référendaires.

En outre, le premier alinéa de l'article 61, qui énumère les actes faisant l'objet d'un contrôle de constitutionnalité systématique, mentionne expressément les « propositions de loi » soumises au référendum en application de l'article 11, mais en aucun cas les « projets de lois » mentionnés à ce même article.

Cette exclusion des projets de loi référendaires de tout contrôle de constitutionnalité par voie d'action résulte sans ambiguïté de la volonté du pouvoir constituant, comme l'attestent les travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 2008, qui avait institué les propositions de loi référendaire. La rédaction en vigueur de cet alinéa42(*) est en effet issue d'un amendement adopté en première lecture au Sénat à l'initiative de la commission des lois, présentée en ces termes dans son rapport (la rapporteure souligne) : « en l'absence de toute disposition constitutionnelle permettant un tel contrôle, le Conseil constitutionnel [...] devrait se déclarer incompétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum, avant sa promulgation [...] Il a semblé souhaitable à votre commission qu'un tel contrôle puisse intervenir sur les propositions de loi avant qu'elles ne soient soumises à référendum. En revanche, elle a exclu que ce contrôle porte sur les projets de loi afin d'éviter d'ouvrir le débat sur la possibilité, pour le Président de la République, de recourir à l'article 11 pour réviser la Constitution »43(*). Le Sénat avait d'ailleurs rejeté un amendement qui tendait à prévoir un tel contrôle pour toute loi soumise au référendum44(*).

Subsiste donc uniquement l'hypothèse d'un contrôle opéré à l'occasion de l'examen d'une réclamation de son décret de convocation des électeurs, dans le cadre défini par la jurisprudence « Hauchemaille » (voir supra).

Cette hypothèse soulève la question du champ de la notion d'« atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » : suppose-t-elle un contrôle par voie d'exception sur le fond des projets de loi soumis au référendum sur le fondement de l'article 11 ?

Cette question divise les constitutionnalistes, et en particulier les professeurs de droit entendus par la rapporteure.

Certains, à l'instar de Dominique Rousseau et Jean-Philippe Derosier, considèrent que le Conseil pourrait valablement, en l'état du droit constitutionnel et donc sans qu'il ne soit besoin d'adopter la présente proposition de loi constitutionnelle, annuler un tel décret en application de cette jurisprudence. Cette position semble également partagée par le Conseil d'État, qui observe dans le cadre d'un avis que : « le Conseil constitutionnel pourrait sans doute, même s'il ne s'est pas encore expressément prononcé sur ce point, contrôler, au travers des recours qu'il admet contre les décrets qui organisent un référendum en application de l'article 11 de la Constitution, que la question posée entre dans le champ de cet article »45(*).

À l'inverse, Bertrand Mathieu, considère qu'une telle solution serait inconstitutionnelle, en ce qu'elle conduirait le Conseil constitutionnel à outrepasser ses compétences, en ce qu'il n'appartient pas de vérifier la régularité du référendum en lui-même, mais seulement celle de son organisation. Selon ce professeur, si le pouvoir constituant avait entendu prévoir un tel contrôle de fond, il aurait expressément modifié les articles 11 ou 61 en ce sens, comme il l'a fait pour les propositions de loi référendaires.

Mathieu Carpentier adopte une position de synthèse, considérant que cette jurisprudence « donne déjà46(*) au Conseil la possibilité, s'il le souhaite, d'intervenir, tout en demeurant suffisamment imprécise ou vague pour qu'il puisse moduler son appréciation de la nécessité d'exercer ce contrôle au regard des circonstances » (la rapporteure souligne)47(*).

Il convient de rappeler en effet que la jurisprudence « Hauchemaille » est structurellement fragile.

Tout d'abord, cette fragilité tient au fait qu'elle a été dégagée sans base textuelle explicite, au titre de la « mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires » confiée au Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Groupe du travail du Sénat sur les institutions, présidé par le Président du Sénat, a préconisé de la consacrer dans la loi organique (recommandation n° 3)48(*).

Surtout, la mise en oeuvre de cette jurisprudence pour écarter le recours au référendum pour modifier la Constitution est susceptible de placer le Conseil constitutionnel en porte-à-faux avec le Président de la République dans le cadre d'un rapport de force institutionnel qui ne lui est a priori pas favorable.

Ces deux institutions constituent en effet, comme l'explique le professeur François Saint-Bonnet, « les deux organes considérés comme les gardiens de la Ve République : le [Président de la République] est le gardien de la Constitution politique (ou gardien schmittien), le [Conseil constitutionnel] est le gardien des droits et libertés constitutionnellement protégés (ou gardien kelsénien) ». Ce dernier s'est interrogé sur les paramètres d'un conflit entre ces deux « gardiens » dans l'hypothèse d'une utilisation de l'article 16 de la Constitution relatif aux pouvoirs exceptionnels. Ses réflexions paraissent toutefois pouvoir s'appliquer de la même façon au cas d'un conflit sur le recours à l'article 11 pour modifier la Constitution : « Le risque d'une confrontation entre le gardien des droits et libertés et le gardien de la Constitution politique du pays peut être funeste... pour le premier [...] dans ce conflit entre gardiens, le gardien kelsénien n'a guère le ministère de la parole et jamais la possibilité du recours au registre émotionnel, armes décisives dans les circonstances exceptionnelles [...]. Le sage n'a aucune chance face au sauveur car l'affrontement lui est étranger. Il sait retenir, on ne peut lui demander de combattre »49(*).

Le même auteur ajoute, ailleurs, qu'« en cas de conflit, l'organe constitué investi de la même majesté que le Constituant peut se présenter comme celui dont dépend le salut de l'État en cas de nécessité, celui qui détient la puissance suffisante pour brandir l'étendard de la patrie en danger au nom d'un droit supérieur de nécessité. L'invocation de ce prétendu droit sera d'autant plus efficace qu'il ne sera pas délibéré mais présenté comme un devoir particulier du porte-parole du Constituant »50(*).

En définitive, l'esprit du régime de la Cinquième République veut que, face à une crise institutionnelle, seul le contrôle opéré par le Parlement constitué en Haute Cour peut, sur le fondement de l'article 68, mettre en cause l'action du Président de la République

3.3. Surtout, l'opportunité d'adopter cette proposition de loi constitutionnelle est politiquement contestable

Face à une initiative de révision constitutionnelle qui concerne, à tout le moins au travers des questions qu'elle soulève, les grands équilibres institutionnels de la Cinquième République, la commission a estimé, à l'initiative de sa rapporteure, qu'elle ne saurait fonder sa position sur la base d'une analyse purement juridique. En matière institutionnelle, l'appréciation d'une initiative est indissociable du discours politique qui la sous-tend, ainsi que du contexte politique dans lequel elle intervient. Or, à cette aune, l'opportunité de son adoption est contestable.

a) Une révision constitutionnelle susceptible d'être interprétée comme dirigée contre un parti politique particulier

La rapporteure juge essentiel de préserver la Constitution, notre pacte fondamental, de toute appropriation partisane.

Par certains aspects, l'instabilité institutionnelle qui a marqué la France entre la Révolution de 1789 et 1958 peut être regardée comme la résultante d'un rapport partisan à la Constitution, en vertu duquel le triomphe d'un camp politique était toujours susceptible d'entraîner un changement de régime51(*). La rupture opérée par la Constitution de la Cinquième République tient notamment à sa capacité à être enfin reconnue comme la « chose de tous », au travers des alternances politiques (à partir de 1981) ainsi que des périodes de cohabitation ou de majorités relatives.

Or, l'exposé des motifs de la proposition de loi vise sans ambiguïté le projet d'un parti, le Rassemblement national, face auxquels ses auteurs entendent créer un « barrage institutionnel ». Il indique également que l'initiative est directement inspirée d'une proposition formulée par Pierre-Yves Bocquet dans son ouvrage La « Révolution nationale » en 100 jours et comment l'éviter52(*), dont l'objet est d'alerter sur risques que représente le projet de révision constitutionnelle porté par le Rassemblement national et de formuler des recommandations pour empêcher ce parti de le mettre en application, si son candidat devait remporter la prochaine élection présidentielle.

Le fait de viser aussi directement un parti particulier à l'appui d'une initiative de révision constitutionnelle est donc, pour la rapporteure, à la fois contestable dans son principe et potentiellement contre-productif quant à ses effets au plan politique.

b) Une proposition de loi constitutionnelle qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure et d'une temporalité inadéquates

La rapporteure considère que la présente initiative s'inscrit dans le cadre d'une procédure et d'une temporalité inadéquates.

Tout d'abord, force est d'observer que les contraintes de la procédure d'adoption des propositions de loi constitutionnelle sont de nature à largement compromettre les chances d'aboutissement de cette initiative.

En effet, dans l'hypothèse où le texte aurait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, aucune disposition ne permet de garantir que le président de la République le soumette effectivement au référendum.

Formellement, la question du caractère obligatoire ou non, pour le président, de la convocation d'un référendum dans cette situation ne fait pas consensus parmi les professeurs de droit auditionnés par la rapporteure. Néanmoins, ils s'accordent pour relever que la tournure passive du deuxième alinéa de l'article 89, ainsi que l'absence de toute précision quant au délai du référendum (contrairement notamment à ce qui est prévu au cinquième alinéa de l'article 11 concernant le référendum d'initiative partagée) témoignent d'une absence de contrainte quant à l'exercice effectif de cette compétence.

En témoigne le précédent du projet de révision de 1973 relatif à la réduction de la durée du mandat du président : bien que le texte ait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le président Pompidou n'avait finalement engagé aucune procédure d'approbation.

Au regard de l'instabilité qui caractérise la situation politique actuelle, il paraît hautement improbable que le président de la République soumette ce texte au référendum, à plus forte raison à l'approche de l'élection présidentielle.

Surtout, la commission considère que les questions institutionnelles de cette envergure ont précisément vocation à être posées, et tranchées, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.

Les travaux de la rapporteure ont en effet montré que les enjeux soulevés par ce texte intéressaient les grands équilibres institutionnels. Ils ont mis en évidence la persistance, à l'intérieur du régime de la Cinquième République, d'une question d'équilibre institutionnel ouverte par le recours, en 1962, à l'article 11 pour modifier la Constitution. Cette interrogation résulte d'une confrontation entre les prérogatives du Président de la République en tant que gardien de la Constitution et du Parlement, en tant que partie prenante essentielle du pouvoir constituant institué par l'article 89. Les travaux de la commission ont également conduit à observer que l'analyse de cette problématique conduisait nécessairement à interroger le rôle du Conseil constitutionnel, second gardien de la Constitution.

L'esprit de la Cinquième République veut que des questions aussi fondamentales soient tranchées lors de l'élection présidentielle, au terme du débat approfondi mené devant les citoyens que seule permet la campagne qui la précède.

À cet égard, préempter ce débat au travers de l'examen de cette proposition de loi constitutionnelle serait inopportun.

La commission n'a pas adopté l'article unique.

* 1 Denis Baranger, La Constitution. Sources, interprétations, raisonnement, Éditions Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2022, p. 208.

* 2 Modification issue de l'article 45 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Cinquième République.

* 3 Seule la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République a été approuvée par référendum en application de l'article 89, alinéa 2.

* 4 Article 7 de la Constitution, dernier alinéa.

* 5 Article 89 de la Constitution, quatrième alinéa.

* 6 Cons. const., décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, considérant n° 19.

* 7 Article 89 de la Constitution, dernier alinéa.

* 8 Article 19 de la Constitution.

* 9 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution, Points, 2016, p. 89.

* 10 Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

* 11 Cons. const., décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, considérant n° 19.

* 12 Cons. const., décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003.

* 13 Cons. const., décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962.

* 14 Articles 46 à 51 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

* 15 Cons. const., décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, dite « Hauchemaille ».

* 16 Cons. const., décision n° 2005-31 REF du 24 mars 2005, dite « Hauchemaille, Meyet ».

* 17 Voir l' exposé des motifs de la proposition de loi constitutionnelle.

* 18 Tel est l'objet de la proposition de loi constitutionnelle Citoyenneté-Identité-Immigration, n° 2120, déposée le jeudi 25 janvier 2024 à l'Assemblée nationale par la députée Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national.

* 19 Motion de censure du 4 octobre 1962.

* 20 Conseil d'État, avis n° 286.146 du 1er octobre 1962 sur le projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

* 21 A. Hauriou, « C'est la première manche qu'il faut gagner », Le Monde, 21 et 22 octobre 1962 - cité par : Johanna Noël, Revue française de droit constitutionnelle, 2016/2 n° 106, pp. 391 à 410.

* 22 Comme le souligne Johanna Noël dans son article « Pour une analyse épistémologique de la querelle autour de l'article 11 : de la dénonciation à la réhabilitation d'une violation de la Constitution » (Revue française de droit constitutionnel, 2016/2 n° 106, pp. 391 à 410) : « Ce constat de la concertation unanime doctrinale a été posé dès 1962 par plusieurs auteurs, voir J. Fauvet, “Vers une révision constitutionnelle ? ”, Le Monde, 19 juillet 1962. ; M. Prélot, “Sur une interprétation « coutumière » de l'article 11”, Le Monde, 15 mars 1969. Le constat est également réalisé par de nombreux auteurs contemporains de manière rétrospective, voir P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ Lextenso éd., 2012, 24e éd., p. 100 ; D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 3, La Ve République, Paris, Dalloz, 2009, 5e éd., p. 100 ; V. Constantinesco, S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel, Paris, PUF, “Thémis-droit”, 2013, 6e éd., p. 351 ; P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Bruxelles, Larcier, “Paradigme”, 2011-2012, p. 183 ».

* 23 G. Vedel, Introduction aux études politiques, Fascicule I, Paris, Les cours de droit, 1969-1970.

* 24 Mathieu Carpentier, « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à (presque) aimer le recours à l'article 11 pour réviser la Constitution », Jus Politicum, 21 février 2018.

* 25 Ibid.

* 26 Ibid. Mathieu Carpentier, qui soutient la thèse de l'irrégularité du recours à l'article 11 pour réviser la Constitution, propose néanmoins un raisonnement par l'absurde pour démontrer la fragilité de l'argument consistant à interpréter l'existence d'une procédure spéciale dédiée à la révision de la constitution comme exclusive de toute autre. En effet, en tirant toutes les conséquences de cet argument, il serait possible de conclure qu'aucune loi ne peut être adoptée sur le fondement de l'article 11, dans la mesure où les articles 45 et 46 de la Constitution fixent également la procédure d'adoption des lois ordinaires et organiques, sans prévoir de dérogation.

* 27 Voir par exemple Jean-Marcel Jeanneney, « Le référendum comme source de légitimité en France », Deux constitutions, la Ve République et la République italienne, parallèles et commentaires, actes du colloque organisé par l'Associazione Italia-Francia et l'École française de Rome du 1er au 3 décembre 1980, École française de Rome, 1988, pp. 31-39. Jean-Marcel Jeanneney, ministre sous la présidence du général de Gaulle, y rapporte un échange oral au cours duquel ce dernier l'aurait assuré que son intention, lors des travaux d'élaboration de la Constitution, était bien de permettre une révision constitutionnelle par la voie de l'article 11. Le général de Gaulle lui aurait confié :« Vraiment tout le monde m'a alors assuré qu'avec l'article 11, je pourrais réviser la Constitution », ajoutant : « Je sais bien moi, ce que je voulais, et ce que j'ai entendu écrire ».

* 28 Contribution écrite de Jean-Éric Schoettl adressée à la rapporteure.

* 29 Conseil d'État, Assemblée, 30 octobre 1998, n° 200286 dite « Sarran et Levacher ».

* 30 M. Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, a déclaré dans une conférence de presse du 25 janvier 2022 : « Ceux qui [...] estiment pouvoir s'appuyer sur l'article 11 et le seul référendum pour réviser la constitution ont tout faux [...], toute révision de la Constitution doit se fonder non sur l'article 11 mais sur l'article 89 »

* 31 Contribution écrite du professeur Bertrand Mathieu adressée à la rapporteure.

* 32 Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 39e édition 2025-2026, LGDJ Lextenso, 2025, p. 617.

* 33 Denis Baranger, La Constitution. Sources, interprétations, raisonnement, Éditions Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2022, p. 208.

* 34 François Mitterrand, Président de la République, dans une interview à M. Olivier Duhamel pour la revue Pouvoirs, 1er avril 1988.

* 35 Denis Baranger, « Le dépérissement de la pensée institutionnelle sous la Ve République », Droits, 2006/2 n° 44, 2006, pp. 33-50.

* 36 Denis Baranger, La Constitution. Sources, interprétations, raisonnement, Éditions Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2022, pp. 107-108.

* 37 Selon l'expression de Georges Liet-Veaux.

* 38 Projet de loi annexé relatif à la création des régions et la rénovation du Sénat, annexé au décret n° 69-296 du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet au référendum.

* 39 Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La Constitution, Points, 2016, pp. 98-99.

* 40 Denis Baranger, La Constitution. Sources, interprétations, raisonnement, Éditions Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2022, p. 209.

* 41 Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Quarto Gallimard, 2002, p. 742.

* 42 Article 28 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Cinquième République.

* 43 Rapport n° 387 (2007-2008) fait par Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois, 11 juin 2008.

* 45 Conseil d'État, Sect., avis n° 397908 du 29 août 2019 sur un projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique.

* 46 C'est-à-dire, indépendamment de l'adoption de la présente proposition de loi constitutionnelle.

* 47 Contribution écrite du professeur Mathieu Carpentier adressée à la rapporteure.

* 48 « 20 propositions d'évolution institutionnelle », Rapport du groupe de travail du Sénat sur les institutions, 7 mai 2024.

* 49 François Saint-Bonnet, « Le bien, le mieux et l'ennemi du bien (considérations sur le nouvel article 16 de la Constitution) », Les Petites affiches, n° 254, 19 décembre 2008, pp. 24-27.

* 50 François Saint-Bonnet, « Technique juridique du coup d'État », in Frédéric Bluche (dir.), Le Prince, le peuple, le droit, Léviathan, 2000, pp. 123-160.

* 51 Au cours de cette période, le professeur Marcel Morabito compte 15 constitutions avant l'adoption de celle de 1958, ajoutant que ce nombre est « inférieur à celui de nos régimes politiques, plusieurs régimes transitoires ayant fonctionné en l'absence de constitution » (Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, 16ème édition, 2020, p. 19).

* 52 Pierre-Yves Bocquet, La « Révolution nationale » en 100 jours et comment l'éviter, Gallimard, collection « Tracts », 2025.