III. L'OLIGARCHIE NÉOLIBÉRALE

Au cours du dernier demi-siècle, comme nous venons de le voir, la structure sociale de toutes les provinces nationales de l'Empire américain s'est déformée, au détriment des classes moyennes dont l'importance s'est trouvée réduite, les inégalités de revenus et de patrimoine ayant augmenté au point d'annuler les effets du rabot de la Seconde Guerre mondiale et des Trente glorieuses.

Ces phénomènes, déjà lisibles si on compare l'évolution des revenus des 10 % ou des 20 % les plus riches aux 90 % ou 80 % restants, pour significatifs qu'ils soient, masquent cependant une mutation aux conséquences politiques peut-être plus importantes : la transformation d'une partie de la classe aisée en oligarchie, autant dire d'une petite minorité non seulement riche - ce qui n'est pas une nouveauté - mais tellement riche que ses revenus et son patrimoine lui confèrent un pouvoir d'action économique et d'influence politique qui avaient disparu.

Au final une situation plus proche de l'avant-guerre que de celle des débuts de la V e République où le général de Gaulle pouvait dire sans pouvoir être démenti que « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Constatons qu'aujourd'hui, elle est le produit des tractations entre le pouvoir politique et les « investisseurs », mot valise destiné à transporter d'authentiques investisseurs et de non moins authentiques spéculateurs.

Comme nous l'avons vu, la Grande Transformation néolibérale s'est accompagnée aux USA, dès la fin des années soixante-dix, d'une forte poussée inégalitaire, d'autant plus forte que les revenus et les patrimoines étaient élevés.

Par comparaison, l'évolution en France paraissait nettement plus modérée.

C'est exact mais à un correctif près : si l'oligarchie française a mis du temps à se reconstituer, la libéralisation devant dissoudre un État-providence fort et structuré, elle n'en a pas moins fini par exister, prospérer, transformant une infime minorité en oligarchie politiquement puissante.

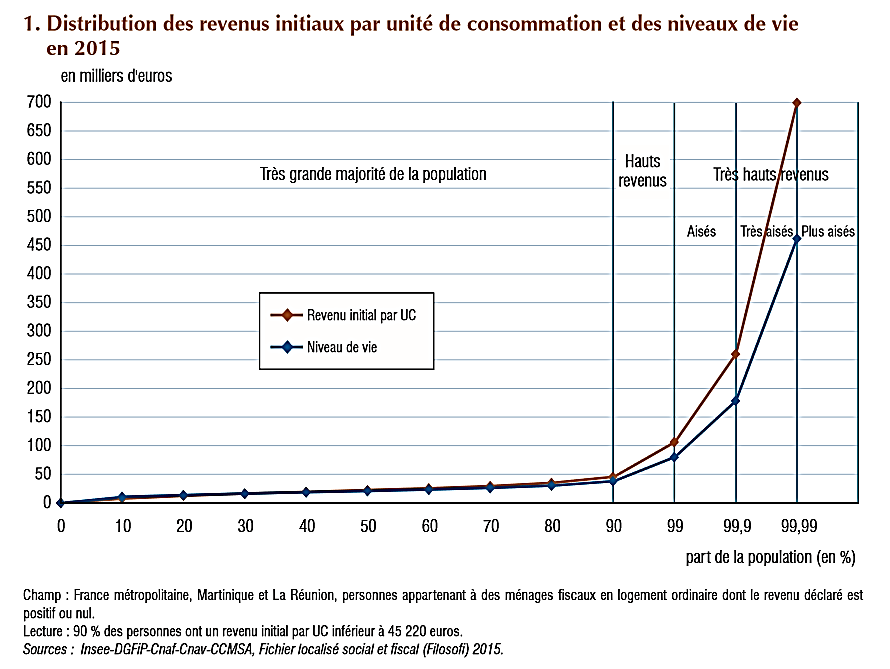

Dans une récente étude 183 ( * ) , l'INSEE classe les revenus entre :

Les « revenus plancher » inférieurs à 45 220 € annuels par unité de consommation, ceux de 90 % de la population ; les « hauts revenus » situés entre 45 220 € et 106 210€, ceux des 9% suivants de la population du haut de la pyramide ; puis le dernier centile.

Les « très hauts revenus », ceux des 1 % les plus aisés (plus de 106 210 euros de revenu initial par unité de consommation - mensuellement 8 850 euros pour une personne seule et 18 590 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans) gagnent en moyenne près de sept fois plus que l'ensemble de la population, percevant 6,8 % de la masse des revenus.

Ces « très hauts revenus » sont eux-mêmes très hétérogènes.

L'étude de l'INSEE les subdivise en catégories : « aisée » (revenus compris entre 106 210 € et 259 920€ soit 0,9 % de la population supérieure) ; « très aisée » (revenus entre 259 920 € et 699 230 € soit 0,09 % de la population) ; « plus aisée » avec des revenus supérieurs à 699 230 €, perçus par le dernier 0,01 % supérieur.

L'étude constate que plus les revenus sont élevés et plus leur origine est diversifiée : les « très hauts revenus » déclarent en particulier des revenus non commerciaux et d'actifs financiers. En 2015, 1 % de la population déclare ainsi 30 % des revenus du patrimoine. Au sein des ménages à très haut revenu, les salariés sont cadres dans près de 60 % des cas et chefs d'entreprise dans près de 10 % des cas.

Toutes les études de l'INSEE convergent, les revenus des 0,1 % les plus aisés sont proprement pharaoniques puisqu'ils représentent 15,5 fois ceux de 90 % de la population, 34 fois le revenu médian et 38 fois le SMIC.

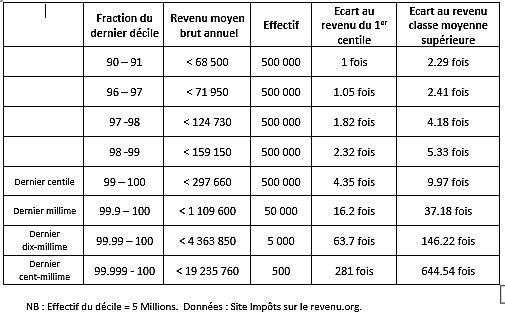

Le tableau de la répartition des revenus (déclarés au fisc), par strates, du Top 10 est encore plus édifiant.

Ce tableau est réalisé à partir des données publiées sur le site « Impôt sur le revenu.org »

Quelques constats :

1- La distance est impressionnante entre le revenu moyen des 500 membres du Top 10 000 et celui de la classe moyenne supérieure : 644 fois.

2- On retrouve la situation d'avant-guerre. En effet, comme le note Louis Chauvel, reprenant Thomas Piketty, les successions de « 200 familles » représentaient alors, en moyenne, 700 fois celles de la classe moyenne. Après un demi-siècle de néolibéralisme, les revenus du Top 10 000 représentent 645 fois ceux du haut de la classe moyenne (29 844€ par an selon l'INSEE).

3- Le salaire moyen des patrons du CAC 40 s'élève à 4,2 M€ bruts par an ;

4- S'agissant des revenus déclarés, il n'est pas tenu compte de l'évasion fiscale, sport plus facilement pratiqué sur les sommets, et d'autant plus que la part des revenus du patrimoine et des placements est importante.

5- Après les USA, c'est la France qui est le pays le mieux représenté au classement mondial Forbes (2019) des milliardaires. Au palmarès des vingt plus grandes fortunes, on retrouve certes 14 Étasuniens mais aussi 2 Français (Bernard Arnault - 4 ème place en début d'année 2019 avec 76 Md $, puis 3 ème avec plus de 100 Md$ en juin accompagné de Françoise Bettencourt et sa famille, 15 ème place 49,3 Md$), 1 Mexicain, 1 Espagnol, 1 Indienne et 1 Chinoise qui ferme la marche.

On s'étonne de ne pas trouver de Russes, les seuls pourtant à être qualifiés « d'oligarques » dans les médias français !

Rapportant l'exploit inouï pour un Français de figurer parmi les 300 milliardaires mondiaux, ils se limiteront à expliquer que la fortune de Bernard Arnault a progressé de 32 Md$ depuis le début de 2019, du simple fait de la valorisation boursière des actions LVMH, donc sans création de richesse réelle en contrepartie.

Cette croissance accélérée du patrimoine des plus riches n'est pas spéciale à Bernard Arnault, elle concerne l'ensemble des grandes fortunes, ce qui tendrait à prouver que les qualités de gestionnaire des uns ou des autres n'y entrent pas pour grand-chose.

Ainsi, selon le Bloomberg Billionaires Index qui classe les 500 plus grosses fortunes mondiales, le patrimoine des 14 milliardaires français a augmenté de 78 Md$ (69 Md€) au cours du premier semestre 2019, soit de 35 %, deux fois plus vite que pour leurs homologues chinois et étasuniens (Forbes 2019).

A. L'ASCENSEUR SOCIAL EN PANNE

Au final, en termes d'amélioration, la mobilité sociale n'a guère évolué, ce dernier demi-siècle, la France figurant parmi les plus rigides de l'OCDE.

Selon une étude internationale 184 ( * ) , la France figure parmi les pays européens où la mobilité sociale est la plus réduite.

Il faut, en effet, en moyenne six générations aux enfants des 10 % des Français les plus pauvres pour atteindre le revenu moyen du pays.

En Europe, seules l'Allemagne (à égalité) et la Hongrie demandent plus : sept générations. Alors que c'est seulement deux générations au Danemark, trois en Espagne, et quatre en Belgique.

Si, comme on l'a vu, la mobilité s'est réduite au niveau des classes moyennes, elle est restée stable aux deux extrémités de la pyramide sociale : « Ceux qui viennent de familles au bas de l'échelle n'ont que peu de chances de monter, le "plancher collant" les empêchant d'évoluer d'une génération à l'autre... Dans le même temps, ceux qui sont nés dans des familles riches ont beaucoup moins de chances de descendre dans la hiérarchie sociale, bénéficiant d'un "plafond collant". »

Ainsi, en France, 50 % des enfants de cadres supérieurs et seulement 11 % de travailleurs manuels deviendront cadres supérieurs.

Sous cet angle, la mobilité sociale apparaît nettement plus grande en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

On retrouve aussi dans cette étude l'un de nos constats précédents, la frange inférieure des classes moyennes s'est paupérisée. Ainsi un quart des pauvres les plus riches est passé en quatre ans dans la catégorie des pauvres les plus pauvres. En l'espèce, la France fait moins bien que la République Tchèque, la Pologne, l'Estonie ou le Portugal.

La dernière étude de l'INSEE sur le sujet, quoiqu'un peu plus nuancée (à moins que ce ne soit plus sophistiqué !), montre aussi la faible plasticité sociale française.

Les principales conclusions de l'étude sont :

- En quarante ans, la mobilité des hommes est restée quasi stable : en 2015, la proportion d'hommes ayant un meilleur statut que leur père est seulement de 4 % supérieure à celle de 1977 (contre 7 % en 2003, ce qui confirme l'évolution négative des quinze dernières années et que la mobilité a diminué avec le temps). À l'origine de ces modestes évolutions positives figurent essentiellement le déclin de l'emploi agricole, la baisse de l'emploi industriel et le développement du secteur tertiaire

À noter aussi que les promotions ou les déclassements restent modérés. Les fils d'employés ou d'ouvriers non qualifiés deviennent principalement des employés ou ouvriers qualifiés, seuls 19 % exerçant une profession intermédiaire et 8 % de cadre. Pour leur part, 27 % des fils d'employés ou d'ouvriers qualifiés exercent une profession intermédiaire, mais seulement 13 % sont cadre.

Les évolutions sont plus importantes pour les femmes : la proportion de celles dont, entre 1977 et 2015, le statut n'a pas évolué passe de 40 % à 30 % ; la proportion de celles dont il a évolué positivement passe de 17 % à 39 %.

L'origine de ces évolutions renvoie essentiellement au fait que la structure des emplois féminins s'est davantage modifiée ces quarante dernières années que celle des emplois masculins.

À noter cependant une augmentation de 6 % des taux de déclassement, essentiellement celui des filles de cadres.

D'une manière générale, si la progression statutaire des femmes est positive par rapport à leur mère, elle est globalement négative par rapport à leur père : 61 % des filles de cadres occupent un échelon inférieur à celui de leur père.

Les positions des mères sont, en effet, souvent inférieures à celle de leur mari.

* 183 INSEE première : « En quarante ans la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi stable » (27 février 2019).

* 184 OCDE : L'ascenseur social est-il en panne ? Publié le 18 juin 2018 - Compte rendu dans Marianne (1 er mars 2019)