N° 346

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation (1) relatif au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes,

Par M. Rémy POINTEREAU et Mme Guylène PANTEL,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette délégation est composée de : M. Bernard Delcros, président ; M. Rémy Pointereau, premier vice-président ; M. Fabien Genet, Mme Pascale Gruny, M. Cédric Vial, Mme Corinne Féret, MM. Éric Kerrouche, Didier Rambaud, Pierre Jean Rochette, Gérard Lahellec, Grégory Blanc, Mme Guylène Pantel, vice-présidents ; MM. Laurent Burgoa, Jean Pierre Vogel, Hervé Gillé, Mme Sonia de La Provôté, secrétaires ; M. Jean-Claude Anglars, Mmes Nadine Bellurot, Catherine Belrhiti, MM. François Bonhomme, Max Brisson, Mme Céline Brulin, MM. Bernard Buis, Cédric Chevalier, Thierry Cozic, Mme Catherine Di Folco, MM. Jérôme Durain, Daniel Gueret, Joshua Hochart, Patrice Joly, Mmes Muriel Jourda, Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Jacques Lozach, Pascal Martin, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Mme Sylviane Noël, M. Olivier Paccaud, Mme Anne-Sophie Patru, MM. Hervé Reynaud, Jean-Yves Roux, Mmes Patricia Schillinger, Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Jean-Marie Vanlerenberghe.

SYNTHÈSE

Le pouvoir préfectoral de dérogation :

des solutions concrètes pour adapter les

normes

aux territoires

De M. Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher (Groupe Les Républicains) et Mme Guylène PANTEL, Sénatrice de la Lozère (Groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen)

La simplification des normes et leur adaptation aux spécificités territoriales sont des objectifs constants de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Ils justifient ainsi l'intérêt de la délégation pour le pouvoir préfectoral de dérogation aux normes.

Prévu initialement à titre

expérimental1(*), cet outil a été

généralisé par le Gouvernement en

20202(*).

Toutefois,

ce dernier n'a pas produit les résultats

escomptés. La délégation a donc lancé, en

octobre 2024, une mission flash afin d'étudier les

moyens permettant de développer le recours à ce pouvoir

de dérogation.

Pour nourrir sa réflexion, la délégation a organisé de nombreux échanges avec les services préfectoraux en lançant une consultation auprès des élus locaux. Celle-ci a recueilli plus de 2 600 réponses et a permis de souligner la méconnaissance de ce pouvoir par les élus : 80 % d'entre eux déclarent ne pas connaître le droit de dérogation.

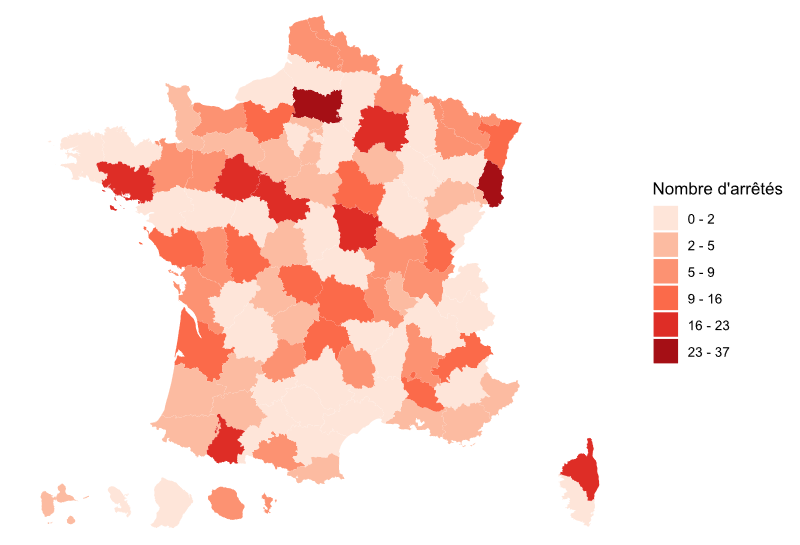

Nombre d'arrêtés de dérogation pris par les départements depuis 2020

Source : Sénat, à partir des données fournies par le ministère de l'Intérieur (novembre 2024)

Depuis sa généralisation en 2020, l'utilisation de cet outil reste limitée et inégale3(*), certains départements n'ayant pris aucun arrêté de dérogation. Plusieurs facteurs expliquent le faible recours à ce droit :

• l'existence d'une liste limitative de 7 matières dans le cadre desquelles le préfet peut déroger ;

• la complexité des 10 critères à remplir pour justifier une dérogation ;

• la frilosité des préfets, souvent réticents à déroger aux normes en raison de leur culture administrative et des risques contentieux ;

• la lourdeur de la procédure, notamment l'obligation de transmission des arrêtés à l'administration centrale pour avis préalable. Cette obligation a toutefois été supprimée par la circulaire du 28 octobre 2024.

Pour remédier à ces différents points de blocage, le rapport propose dix recommandations visant à pérenniser et étendre le dispositif.

1ère recommandation

Le rapport recommande de donner au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes un fondement constitutionnel, comme le proposait déjà le groupe de travail du Sénat sur la décentralisation4(*).

Le représentant de l'État dans le

département serait ainsi chargé non seulement du respect des

lois, mais également de leur application, l'article 5

de la proposition de loi constitutionnelle déposée en mars

20245(*)

complétant l'article 72 de la Constitution.

|

RECOMMANDATION n° 1 Donner une assise constitutionnelle au pouvoir préfectoral de dérogation aux normes. |

2ème recommandation

Actuellement, le droit de dérogation préfectoral est limité à sept matières énumérées par le décret de 2020.

Cette liste limitative céderait le pas à un principe général de possibilité de dérogation du préfet, pour les décisions individuelles relevant de sa compétence.

Matières ouvertes au droit de dérogation préfectoral

- Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des associations et des collectivités territoriales ;

- Aménagement du territoire et politique de la ville ;

- Environnement, agriculture et forêts ;

- Construction, logement et urbanisme ;

- Emploi et activité économique ;

- Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ;

- Activités sportives, socio-éducatives et associatives.

|

RECOMMANDATION n° 2 Supprimer la liste limitative des sept domaines pour lesquels la dérogation est possible. |

3ème recommandation

L'article 72 de la Constitution fait du préfet le

« patron » des services

déconcentrés.

Toutefois, des pans très

importants de l'action de l'État lui

échappent, tels que la santé6(*), les finances

publiques7(*) ou encore

l'action éducative8(*). Le rôle du préfet est aussi

limité par la multiplication, dans les territoires, des agences

et opérateurs de l'État9(*).

Afin de remédier à cette double limitation, le rapport de notre délégation intitulé « À la recherche de l'État dans les territoires », déposé le 29 septembre 2022, recommandait de :

• consolider l'autorité du Préfet sur l'ensemble des services déconcentrés de l'État ;

• nommer le préfet comme délégué territorial de toutes les agences de l'État, sur le modèle de ce qui a été prévu pour l'ANCT10(*).

Ces propositions restent pertinentes et renforceraient le pouvoir de dérogation aux normes, aujourd'hui limité aux domaines relevant de la seule compétence du préfet.

|

RECOMMANDATION n° 3 Permettre au préfet de déroger à des normes relevant de services ou d'opérateurs locaux qui échappent aujourd'hui à sa compétence. |

4ème recommandation

Les textes ont limité le droit de dérogation aux seules règles de forme, de délais et de procédure.

Sont ainsi exclues les

dérogations portant sur des questions de fond du droit. Or, distinguer

les règles de « procédure » des

règles de « fond » est souvent

malaisé, notamment en matière

environnementale ou d'urbanisme. Cette limite

explique donc, dans une large mesure, le faible recours au pouvoir

préfectoral de dérogation.

Il convient d'unifier les différents régimes qui existent déjà pour déroger à des normes réglementaires et de remplacer les objectifs actuels par des dispositions plus ambitieuses « ne portant pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé », comme le prévoyait déjà le décret de 2020.

|

RECOMMANDATION n° 4 Étendre le droit de dérogation à des dispositions réglementaires de fond. Envisager la suppression des régimes particuliers existants dans un souci de simplification. |

5ème recommandation

Le contentieux administratif est aujourd'hui quasi-inexistant, malgré un risque inhérent à l'exercice du pouvoir de dérogation. Ainsi, un arrêté préfectoral peut être attaqué devant le juge administratif s'il méconnait les conditions légales du recours à la dérogation.

En tant que dépositaire de l'autorité publique, le préfet peut être pénalement mis en cause : il s'agit alors d'une responsabilité personnelle. Si aucune action pénale n'a été engagée jusqu'à présent, plusieurs préfets rencontrés par la mission ont exprimé un besoin de « sécurisation pénale », dans le cadre de l'exercice de leur droit de dérogation.

Il pourrait ainsi être proposé de cantonner la responsabilité pénale du préfet à la seule hypothèse où il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de recours à cette dérogation.

|

RECOMMANDATION n° 5 Analyser le risque pénal et, le cas échéant, sécuriser l'acte de dérogation préfectorale. |

6ème recommandation

La faible utilisation du droit de dérogation résulte non seulement d'un régime juridique trop corseté mais également d'une certaine frilosité « culturelle » du corps préfectoral et des services d'instruction.

Lors des auditions, nombre d'interlocuteurs ont

rappelé qu'il n'est pas « naturel » pour

un préfet de déroger à des normes alors qu'il est le

garant du respect des lois d'après la Constitution.

Afin de développer l'emploi de cet outil et de récompenser la prise de risques, les rapporteurs proposent de prendre en compte, dans l'évaluation des préfets, leur contribution aux démarches de simplification des projets locaux et de différenciation territoriale.

Cette évolution suppose d'intégrer la simplification parmi les objectifs interministériels fixés par le Premier ministre. Une telle mesure permettrait de placer le droit de dérogation au coeur de la culture et des pratiques des préfectures.

|

RECOMMANDATION n° 6 Prendre en compte, dans l'évaluation des préfets, leur contribution aux démarches de simplification des projets locaux et de différenciation territoriale. |

7ème recommandation

Il est essentiel que les élus locaux soient étroitement associés à l'exercice du pouvoir de dérogation : 90 % des arrêtés de dérogation concernent les collectivités territoriales et leurs groupements. Le rapport propose donc d'élargir les missions de la commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, afin d'en faire une conférence de dialogue dotée d'un périmètre plus vaste.

Les réunions d'une telle instance seraient l'occasion pour tous les acteurs locaux d'identifier des cas où l'exercice du droit de dérogation pourrait débloquer des projets locaux enlisés. Elle permettrait également de suivre, au sein du département, la mise en oeuvre de ce droit et d'en réaliser régulièrement un bilan. Enfin, une conférence de dialogue présenterait un intérêt majeur : mieux faire connaître le périmètre et les limites du droit de dérogation.

|

RECOMMANDATION n° 7 Associer étroitement les élus locaux à l'exercice du pouvoir préfectoral de dérogation. |

8ème recommandation

L'exercice du pouvoir de dérogation permet d'identifier certaines normes, législatives ou réglementaires, trop complexes ou inefficaces, entravant l'action publique locale de façon objective, au-delà du cas particulier qui en a suscité l'usage. Il offre l'opportunité au préfet de faire systématiquement remonter à l'administration centrale les difficultés identifiées localement.

La mission estime qu'il serait nécessaire de changer de logiciel d'action, en produisant des textes moins « bavards » et de faire davantage confiance à l'intelligence territoriale, en particulier au couple maire/préfet.

Ainsi, un module d'intelligence artificielle pourrait utilement être déployé sur la plateforme intranet « droit de dérogation » afin de détecter, parmi l'ensemble des arrêtés de dérogations, ceux dont la fréquence pourrait révéler une norme inadaptée.

|

RECOMMANDATION n° 8 Utiliser le droit de dérogation comme un signal d'alerte permettant de détecter des normes trop complexes, inutiles ou inefficaces. |

9ème recommandation

Le pouvoir de dérogation ouvre au préfet la possibilité de déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'État, telles que les décrets du Premier ministre ou les arrêtés ministériels. Ce pouvoir ne permet pas, en revanche, de déroger à des normes de portée législative. Toutefois, le législateur a prévu des régimes spécifiques reconnaissant au représentant de l'État un pouvoir d'adaptation locale.

La mission propose d'évaluer ces régimes législatifs de dérogation et d'envisager leur extension, en particulier dans le domaine de la construction, du logement et de l'urbanisme.

|

RECOMMANDATION n° 9 Évaluer les régimes législatifs de dérogation et envisager, à titre expérimental, une habilitation législative dans le domaine de la construction, du logement et de l'urbanisme. |

D'après les résultats de la consultation

menée auprès des élus locaux (novembre - décembre

2024), la construction, le logement et l'urbanisme sont les domaines pour

lesquels le pouvoir de dérogation aux normes est jugé

prioritaire.

10ème recommandation

Le pouvoir de dérogation est largement sous-utilisé alors qu'il offre de très nombreuses possibilités de faciliter la réalisation de projets portés par les collectivités territoriales. Ainsi, le rapport salue l'existence d'outils d'information et de communication visant à faire connaître ce droit auprès des services préfectoraux.

Par exemple, le ministère de l'Intérieur a

mis en place, au titre de sa mission d'animation du réseau des

préfectures, un outil collaboratif d'échange de bonnes

pratiques et de partage d'expériences.

Enrichir cette

plateforme, notamment par le développement d'un outil

IA facilitant la navigation, permettrait de renforcer la

connaissance du dispositif par les préfectures.

Le rapport souligne aussi l'utilité d'une fiche pratique à destination des préfets, présentant le droit de dérogation et l'illustrant par des exemples concrets. Cette information pourrait être complétée par la mise en place de modules de formation et la désignation d'un référent « dérogation » dans chaque préfecture.

|

RECOMMANDATION n° 10 Former et informer les services préfectoraux ainsi que les élus locaux sur les potentialités du droit de dérogation aux normes. |

* 1 Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet.

* 2 Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

* 3 628 arrêtés de dérogation ont été pris par les préfets de département et 152 par les préfets de région.

* 4 Rapport de François-Noël Buffet, rapporteur général, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel et Jean-François Husson, co-rapporteurs, « Quinze propositions pour rendre aux élus locaux leur " pouvoir d'agir " », 6 juillet 2023.

* 5 Texte n° 463 (2023-2024) de MM. François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud, Mme Françoise Gatel et M. Jean-François Husson, déposé au Sénat le 22 mars 2024. https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl23-463.html

* 6 Dévolue aux Agences régionales de santé.

* 7 Gérées par des directions régionales ou départementales qui relèvent du ministère des finances.

* 8 Confiée au Rectorat d'académie.

* 9 Un

phénomène souligné dans le rapport :

«

À la

recherche de l'État dans les

territoires » : rapport d'information n°

909 (2021-2022) de Mme Agnès Canayer et Éric Kerrouche, fait au

nom

de la délégation aux collectivités territoriales,

déposé le

29 septembre 2022.

* 10 Agence nationale de la cohésion des territoires.