C. SANS ÊTRE EN MESURE D'ÉLARGIR LE FORMAT DES ARMÉES, LA LPM 2024-2030 EN MODERNISE LES CAPACITÉS ET FIXE DES OBJECTIFS À L'HORIZON 2030

La LPM 2024-2030, s'appuyant sur les défis relevés par la revue nationale stratégique (RNS) de novembre 2022, vise à permettre aux armées de faire face à l'extension et à l'aggravation des menaces dans un cadre d'autonomie stratégique. Elle accorde une place centrale à la dissuasion nucléaire et vise à renforcer la protection des territoires (notamment dans les outre-mer), à préparer un éventuel engagement majeur et à investir les nouveaux champs de conflictualité. En outre, elle privilégie la cohérence sur la masse, en cherchant, dans le cadre de la doctrine d'une armée « d'emploi »35(*), à garantir la capacité à pouvoir utiliser efficacement l'ensemble des capacités disponibles plutôt qu'à acquérir un nombre beaucoup plus significatif d'équipements.

Sur cette base, la LPM fixe, tant dans son dispositif que dans son rapport annexé, un certain nombre d'objectifs, de différentes natures. L'ensemble des charges identifiées dans le cadre de ces derniers correspond au montant des « besoins physico-financiers programmés », qui s'élève à 413,3 milliards d'euros36(*).

Tous les objectifs évoqués par la LPM ne peuvent être retracés de manière exhaustive dans le présent rapport. Les plus concrets et mesurables d'entre eux concernent les capacités matérielles (matériels, entretien, etc.), les effectifs, les capacités opérationnelles, y compris en termes de préparation opérationnelle, et le renforcement de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

1. Un important effort consacré aux équipements et à leur entretien par la LPM, qui n'a pas empêché le décalage de certains objectifs à l'horizon 2035

a) Un effort significatif consacré aux équipements n'évitant pas le décalage de certains objectifs capacitaires

La LPM 2024-2030 s'inscrit dans la continuité de la précédente LPM, qui avait été adossée à une programmation visant à poser les jalons permettant d'atteindre « l'Ambition 2030 ».

Cette « Ambition » définit les contrats opérationnels, et les formats des armées associés à l'horizon 2030 sur chaque segment capacitaire, en posant des jalons intermédiaires en 2021 et en 2025.

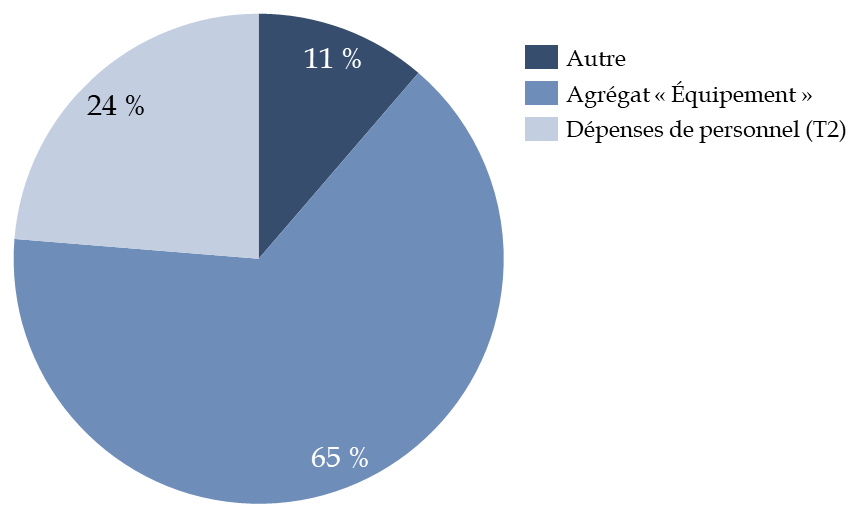

La LPM 2024-2030 prévoit ainsi un important effort en faveur des équipements. D'un point de vue budgétaire, les crédits de l'agrégat « équipement » s'élèvent à 268,6 milliards d'euros sur la période, à comparer aux 172,8 milliards d'euros prévus par la précédente programmation. Ce total représente ainsi près des deux tiers des besoins programmés (65 %) et même 85 % des besoins programmés hors dépenses de personnel.

Décomposition du besoin physico-financier

global

prévu par la LPM 2024-2030

(413,3 milliards d'euros)

(en pourcentage)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses au questionnaire des rapporteurs au fond et pour avis du Sénat sur le projet de LPM 2024-2030.

Si la programmation pour 2024-2030 a notamment conforté deux fondamentaux de la politique de défense française, à savoir la dissuasion nucléaire et le groupe aéronaval, elle a également prévu le décalage de cibles à l'horizon 2035 sur certains segments pourtant majeurs concernant les trois forces. Sont notamment concernés le programme Scorpion de renouvellement des capacités de combat de l'armée de Terre, le programme « Frégates de défense et d'intervention » de la Marine ainsi que le programme Rafale de l'armée de l'Air et de l'Espace. D'après les responsables du ministère des armées auditionnés par le rapporteur, ce choix se justifierait notamment par un souci de faire primer la « cohérence » sur la masse. En d'autres termes, la programmation proposée permettrait de s'assurer que chaque capacité soit pleinement opérationnelle en termes de soutien, de maintien en condition opérationnelle, de munitions et de formation des effectifs appelés à l'utiliser, quitte à retarder certaines livraisons et décaler l'atteinte des cibles prévues.

Le rapport annexé à la LPM 2024-2030 comprend un tableau intitulé « Équipement de nos forces », qui présente les capacités constatées en dotation pour 2023 et attendues pour 2030 et 2035, pour une soixantaine de types d'équipements relevant des capacités interarmées, et des forces terrestres, navales et aériennes. Ces éléments sont présentés infra dans le cadre de l'analyse de l'exécution de la LPM à ce jour.

b) Un effort dédié à l'entretien des matériels

Dans un contexte de niveau encore insatisfaisant de disponibilité des matériels37(*) et face à la nécessité de préparer un éventuel conflit de haute intensité, la LPM 2024-2030 a acté la nécessité de produire un effort dans ce domaine et a ainsi prévu une hausse significative des crédits de maintien en condition opérationnelle (MCO, aussi appelé, d'un point de vue budgétaire, entretien programmé du matériel, EPM) sur la période de programmation, conformément à son objectif global de « cohérence » du format des armées.

Sur ces sept années, le montant total des crédits d'EPM s'établirait ainsi à 49 milliards d'euros, contre 35 milliards d'euros pour la période de programmation précédente, en hausse de 14 milliards d'euros, soit 40 %. Il convient néanmoins de noter que si la hausse prévue est substantielle, elle est là encore calculée en valeur (à euros courants) et non en volume (à euros constants). Or, la hausse du coût des facteurs sur la période pourrait venir rogner une part notable de l'augmentation de crédits, et ce d'autant plus que la progression des coûts du MCO risque d'atteindre des niveaux bien supérieurs à la hausse globale des prix, dans une logique similaire à la loi d'Augustine applicable aux acquisitions de matériels38(*).

2. Un objectif de renforcement net des effectifs de 6 300 ETP et de 40 000 réservistes

Comme la loi de programmation précédente mais à la différence de celles qui leur sont antérieures, la LPM 2024-2030 porte un objectif de rehaussement des effectifs du ministère des armées, y compris s'agissant de la réserve opérationnelle. Cette dynamique se traduit sur les dépenses de personnel (T2), hors contribution au CAS « Pensions », qui représenteraient 24 % des besoins programmés sur la période de programmation. Celles-ci passeraient de 13,6 milliards d'euros en 2024 à 14,5 milliards d'euros en 2030 (+ 7 %)39(*).

a) Un renforcement prévisionnel des effectifs de 6 300 ETP pour le ministère des armées, assis en partie sur des efforts de politique de ressources humaines

L'article 7 de la LPM prévoit un objectif d'augmentation nette d'effectifs sur la période (+ 6 300 ETP), devant permettre d'atteindre une cible à 275 000 ETP pour le ministère à l'horizon 2030, soit avec un retard de cinq ans par rapport à l'objectif, identique, déjà fixé pour le terme de la programmation 2019-2025. L'article 7 de la LPM précise qu'à ces effectifs s'ajoutent les augmentations de ceux du service industriel de l'aéronautique (SIAé). Le rapport annexé à la LPM dispose que la cible en effectifs du ministère est de 210 000 militaires d'active et 65 000 civils en 2030.

La trajectoire de recrutement prévue reflète les principales priorités de la programmation. In fine, le renseignement, le cyber et les nouveaux champs de la conflictualité captent environ le tiers des augmentations nettes de postes. 16 % des effectifs nouveaux seraient affectés aux services de soutien.

b) Un doublement prévisionnel de la réserve opérationnelle entre 2024 et 2030

Le même article 7 de la LPM prévoit un objectif de doublement de la réserve (+ 40 000), l'effort annuel étant nettement concentré sur la fin de période40(*).

L'objectif est ainsi de porter le nombre de volontaires à 80 000 en 2030 puis à 105 000 au plus tard en 2035 pour atteindre un niveau d'un réserviste pour deux militaires d'active. Ainsi que l'indique le rapport annexé, la cible est de 290 000 militaires en 2030, dont 210 000 militaires d'active et 80 000 réservistes opérationnels.

3. Des objectifs en termes de niveaux de préparation, de capacités opérationnelles et de disponibilité des matériels

Outre les capacités en matériels et en effectifs, la LPM porte des objectifs tenant à la préparation et aux capacités opérationnelles, ainsi qu'à la disponibilité des matériels.

a) Des objectifs en termes de capacités opérationnelles

La LPM fixe un dispositif de postures et d'engagement devant être tenu par les armées, composé d'une « posture de réactivité » englobant l'ensemble des « postures permanentes », les engagements opérationnels courants et l'échelon national d'urgence renforcé. En outre, en cas d'engagement dans une opération majeure, un complément de forces doit être mobilisable ; il est constitué de forces en phase de régénération, en entraînement, voire en formation.

Capacités opérationnelles attendues en cas d'engagement majeur

- 1 état-major interarmées stratégique, 1 état-major opératif et 1 groupement de soutien interarmées de théâtre ;

- 1 état-major terrestre de niveau « corps d'armée », 1 division (avec appuis et soutiens) composée de 2 brigades interarmes relevables, 1 brigade d'aérocombat, et 1 groupement de forces spéciales terre ;

- 1 commandement de force navale, 1 porte-avions et son groupe aérien (30 avions de chasse et 2 avions de guet aérien), 2 porte-hélicoptères amphibies, 8 frégates de premier rang, 2 sous-marins nucléaires d'attaque, jusqu'à 5 avions de patrouille maritime, jusqu'à 2 bâtiment ravitailleur de forces, 1 groupe de guerre des mines, et 1 groupe d'actions spéciales navales ;

- 1 commandant interarmées de forces aériennes, 1 avion AWACS, 40 avions de chasse, 8 avions de transport stratégiques et de ravitaillement, 2 plots de recherche et sauvetage au combat, 1 capacité de 15 avions de transport tactique avec capacité d'aérolargage, 1 capacité de renseignement de théâtre, 2 plots de défense sol-air multicouches avec capacité de lutte anti-drones, et jusqu'à 3 bases aériennes projetées ;

- 1 état-major de composante de forces spéciales composé de 8 groupes et de leurs états-majors tactiques et moyens de transport (avions, hélicoptères, véhicules tactiques protégés), de moyens d'insertion maritime, d'une trame de drones et des soutiens spécifiques associés ;

- 1 composante cyberdéfense et un appui de la composante spatiale en mesure de mettre en oeuvre le spectre complet des opérations spatiales militaires comprenant l'établissement d'une situation spatiale partagée, les appuis aux opérations et les actions couvrant le volet de la défense active et passive des systèmes spatiaux.

Source : commission des finances, d'après le rapport annexé à la LPM 2024-2030.

b) Des objectifs en termes de préparation opérationnelle et de niveau de disponibilité des matériels

Afin d'assurer la qualité de la préparation au combat, « consubstantielle d'une armée d'emploi » comme l'indique le rapport annexé à la LPM, cette dernière pose dans son rapport annexé l'objectif d'une amélioration quantitative et qualitative de la préparation opérationnelle, de même que du niveau de disponibilité des matériels. Elle se traduit budgétairement par un renforcement des moyens affectés :

- pour l'armée de Terre, ces moyens seraient portés de 13 à 18 milliards d'euros, soit une progression de 5 milliards d'euros courants ;

- pour la Marine nationale, ces moyens seraient portés de 17 à 24 milliards d'euros, soit une progression de 7 milliards d'euros courants ;

- pour l'armée de l'Air et de l'Espace, ces moyens seraient portés de 19 à 27 milliards d'euros, soit une progression de 8 milliards d'euros courants.

D'un point de vue quantitatif, la LPM prévoit 19 normes d'activité annuelle qui visent à augmenter l'activité constatée en 2030 par rapport à 2023. Cette hausse d'activité et d'entraînement globale s'accompagnerait d'une augmentation de sa qualité, en termes notamment de matériels utilisés (entraînement sur matériels opérationnels plutôt que sur des matériels vieillissants ou dégradés dédiés à l'entraînement, par exemple) et d'entraînements du « haut du spectre » de la conflictualité. Ces éléments sont présentés infra dans le cadre de l'analyse de l'exécution de la LPM.

4. Une volonté de mettre en place une économie dite « de guerre »

Dans un discours du 13 juin 2022, le président de la République annonçait la mise en place d'une « économie de guerre ». Des travaux en ce sens avaient été amorcés à l'automne 2022 autour de 4 engagements : la simplification de l'expression du besoin militaire aux industriels par le ministère, la simplification des procédures administratives, la mise en place d'un agenda de relocalisation de certaines capacités et un changement d'approche pour la gestion des stocks de matières premières pour pouvoir répondre plus rapidement aux besoins exprimés. Le ministre des armées avait résumé les objectifs en une formule : « produire plus, plus vite et moins cher ».

Dans ce contexte, la LPM, enrichie par des apports au cours de son examen parlementaire, a acté un certain nombre de principes applicables à la BITD. Si elle pose des règles en matière de réquisitions et de possibilité de contraindre la constitution de stocks stratégiques par les industriels, elle énonce également des objectifs afin de soutenir le développement de la BITD française et en Europe, à alléger les contraintes qui pèsent sur elles, à renforcer ses financements et d'asseoir son autonomie par rapport à des puissances extérieures.

5. Une LPM qui n'augmente pas structurellement le format des armées

Si la LPM 2024-2030 prévoit un effort sensible d'augmentation des crédits dédiés aux armées, en favorisant le renouvellement du format des capacités de dissuasion nucléaire, leur modernisation et le renforcement de leur cohérence, elle ne vise pas à en augmenter le format global. Cet état de fait résulte principalement de deux facteurs cumulatifs, l'un - le plus puissant - relevant d'une dynamique structurelle, l'autre d'un choix stratégique.

D'une part, face à l'augmentation continue du coût des matériels, la hausse - moins rapide bien que nette - du budget des armées ne permet pas d'envisager une modification à la hausse du format global des armées. De ce point de vue, l'on peut considérer schématiquement que si la LPM 2024-2030 augmente effectivement les dépenses, elle n'est pas en mesure d'en augmenter fondamentalement les moyens, au sens de la totalité des capacités disponibles.

D'autre part, schématiquement, le choix stratégique a été fait de privilégier le caractère moderne, voire technologiquement en pointe, des matériels sur leur nombre.

À titre d'illustration, même en cas d'atteinte de l'objectif de 15 frégates de premier rang modernisées à l'horizon 2030, la Marine conservera l'un des formats les plus réduits de son histoire.

* 35 C'est-à-dire destinée à être effectivement mobilisée sur le terrain.

* 36 Voir supra.

* 37 Voir infra.

* 38 Voir supra. Rapport d'information n° 4 (2024-2025), déposé le 2 octobre 2024, fait au nom de la commission des finances, sur le maintien en condition opérationnelle des équipements militaires.

* 39 Réponses au questionnaire des rapporteurs au fond et pour avis du Sénat.

* 40 Voir infra.