B. AVEC LES LOIS « MAPTAM » ET « NOTRE », UN PAYSAGE INTERCOMMUNAL BOULEVERSÉ PAR DE NOMBREUX « MARIAGES FORCÉS »

1. « Big is beautiful » : de l'incitation à l'injonction

a) Le bilan mitigé de la politique de promotion des regroupements communaux

(1) Le faible nombre de fusions de communes

Le bilan de la loi « Marcellin » de 1971 apparaît plus que mitigé, puisqu'entre 1971 et 200934(*) :

- seules 943 fusions ont été prononcées, donnant lieu à la suppression de 1 343 communes ;

- parallèlement, 180 défusions ont été effectuées, ce qui a conduit à la création de 243 communes par défusion.

Au global, ce sont donc seulement 1 100 communes qui ont été supprimées grâce au dispositif de fusions de communes issu de la loi « Marcellin ».

Ce succès limité a conduit à la création d'un nouveau régime de fusions de communes, celui des communes nouvelles35(*).

En dépit des incitations financières mises en place, le bilan des communes nouvelles apparaît également en demi-teinte - bien que plus important que celui de la loi « Marcellin ». En effet, entre 2010 et 2022, seules 787 communes nouvelles avaient été créées36(*).

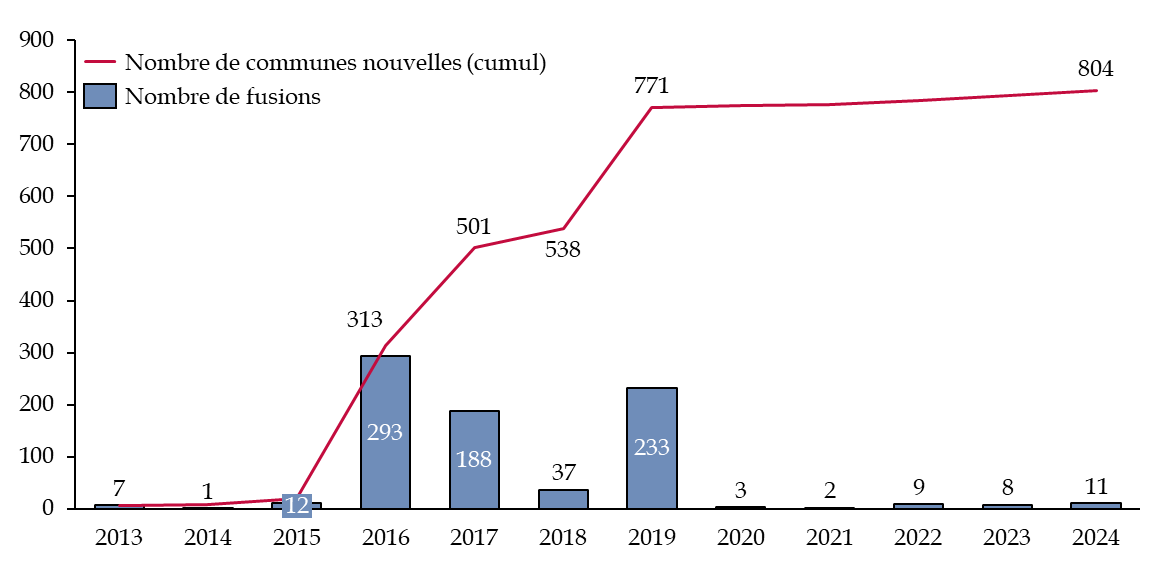

Si les communes nouvelles semblent globalement atteindre leurs objectifs, le nombre de fusions de communes est resté relativement faible depuis le début des années 2010. Elles ont été relativement nombreuses entre 2016 et 2019 : en 2015, la France comptait 20 communes nouvelles ; en 2019, ce nombre était porté à 771. Il n'a que peu évolué depuis, s'établissant à 804 en 2024.

Évolution du nombre de communes nouvelles et de fusion de communes

Source : mission d'information

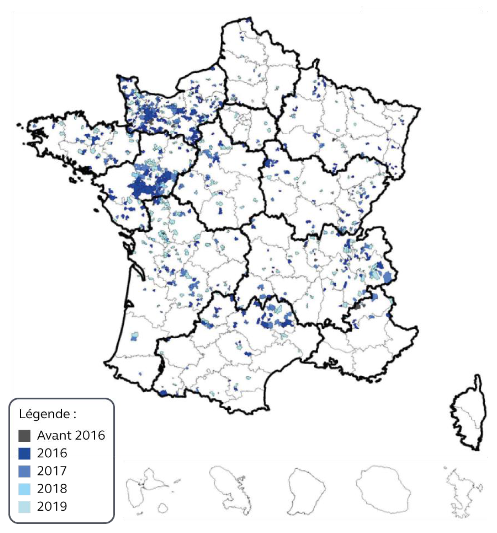

Ce dynamisme est toutefois fortement concentré dans l'ouest du pays : les régions Normandie et Pays de la Loire sont particulièrement concernées, alors que d'autres n'ont vu la création que d'un très petit nombre de communes nouvelles.

Localisation des communes nouvelles

Source : Cour des comptes

Encore ces chiffres ne tiennent-ils pas compte du phénomène plus récent des scissions de communes, qui correspond à la « défusion » d'une commune nouvelle. Entendu par la mission d'information, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a d'ailleurs rappelé les enjeux de la création de tels regroupements : « pour fusionner deux communes, même quand les équipes s'entendent bien, il faut avoir la foi chevillée au corps, car parfois elles dé-fusionnent cinq ou six ans plus tard, au gré des changements d'équipes ».

(2) Un nombre important de « communes isolées », n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

De même, le bilan de la politique de promotion de l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre est apparu décevant.

Ainsi, au 1er janvier 2009, 6,9 % des communes (soit 2 516 communes) demeuraient isolées et 12,7 % de la population (soit 8,2 millions d'habitants) n'étaient pas intégrés au sein d'un EPCI à fiscalité propre37(*).

b) Le passage à une logique d'injonction à la coopération intercommunale

Face au bilan mitigé de la politique d'incitation à la création d'EPCI à fiscalité propre, le législateur a fait le choix de passer à une logique d'injonction à la coopération intercommunale.

La loi dite « RCT » de 201038(*) a ainsi posé le principe d'une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, rendant obligatoire, pour les communes, l'adhésion à une structure intercommunale.

Un seuil minimal de population pour chaque EPCI à fiscalité propre, fixé à 5 000 habitants, a par ailleurs été prévu par le législateur. Ce seuil a par la suite été rehaussé à 15 000 habitants par la loi dite « NOTRe39(*) » - sauf dérogation accordée par le préfet - donnant lieu à une nouvelle révision d'ampleur de la carte intercommunale.

La loi a toutefois prévu des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses, avec un seuil minimal à 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins récemment constituées pouvaient être maintenues.

Dans le cadre plus large d'une vaste réforme de l'organisation territoriale, l'objectif de la fixation de ces seuils était de permettre à chaque structure intercommunale d'atteindre une taille critique pour exercer des compétences stratégiques. Les intercommunalités rénovées avaient vocation, avec les « grandes régions » créées par la même loi, à constituer l'armature privilégiée du territoire national, la suppression des départements ayant même, un temps, été évoquée.

2. Une mise en oeuvre hétérogène ayant conduit, dans de nombreux territoires, à des regroupements au forceps

a) Les préfets ont été chargés d'achever la carte intercommunale

Les préfets ont été chargés, en application des lois « RCT » et « NOTRe », d'assurer la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre, et ont à ce titre, élaboré les nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui fixent les périmètres des intercommunalités dans le département.

En application de la loi « RCT », les préfets étaient ainsi tenus d'arrêter les SDCI avant le 31 décembre 2011. La révision des SDCI rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de la loi « NOTRe » devait quant à elle être arrêtée par les préfets avant le 31 mars 2016 pour mise en oeuvre au 1er janvier 2017.

Les schémas départementaux de coopération intercommunale

Aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le SDCI est un document de programmation qui prévoit, pour chaque département :

- une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre ;

- la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ;

- la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants.

Une fois élaboré par le préfet, le droit commun prévoit que le projet de SDCI est adressé pour avis aux conseils municipaux et organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la carte intercommunale. Ces derniers peuvent se prononcer sur le projet de SDCI dans un délai de deux mois ; à défaut, leur avis est réputé favorable.

Le projet de SDCI est ensuite présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale40(*) (CDCI), composée d'élus locaux et consultée pour chaque projet de création, de modification ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre41(*) et qui dispose de trois mois pour se prononcer sur ce document et proposer d'éventuelles modifications, qui sont adoptées par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres et intégrées au projet de schéma, avant d'être arrêté définitivement par le préfet.

b) Des préfets dotés de pouvoirs dérogatoires pour arrêter les schémas départementaux de coopération intercommunale

Pour arrêter au plus vite les SDCI et garantir une couverture rapide du territoire par des EPCI à fiscalité propre, les préfets ont été dotés, à titre transitoire, de pouvoirs dérogatoires leur permettant d'arrêter les SDCI, même en cas de désaccord avec les communes concernées42(*).

Comme indiqué dans le rapport du Sénat consacré à l'avenir de la commune et du maire en France43(*) :

- d'une part, « le périmètre intercommunal pouvait être arrêté après accord non plus de l'ensemble des communes membres mais d'une majorité qualifiée de celles-ci ». Plus précisément, lorsque les projets de SDCI avaient fait l'objet d'un avis favorable d'au moins la moitié des communes concernées, représentant les deux tiers de la population du périmètre proposée (ou des deux tiers des communes représentant la moitié de la population), les préfets ont pu prendre directement des arrêtés de périmètre définitifs ;

- d'autre part, en l'absence d'atteinte des majorités qualifiées des conseils municipaux, « le préfet a été autorisé à passer outre les désaccords des communes pour toute création ou toute modification d'un périmètre d'EPCI à fiscalité propre », en saisissant directement la CDCI et « sous réserve des amendements votés à la majorité des deux tiers des membres de la CDCI ».

c) Une couverture intégrale du territoire par des structures intercommunales, parfois au prix de « mariages forcés »

(1) L'objectif de couverture intégrale du territoire national par des établissements publics de coopération intercommunale a été atteint

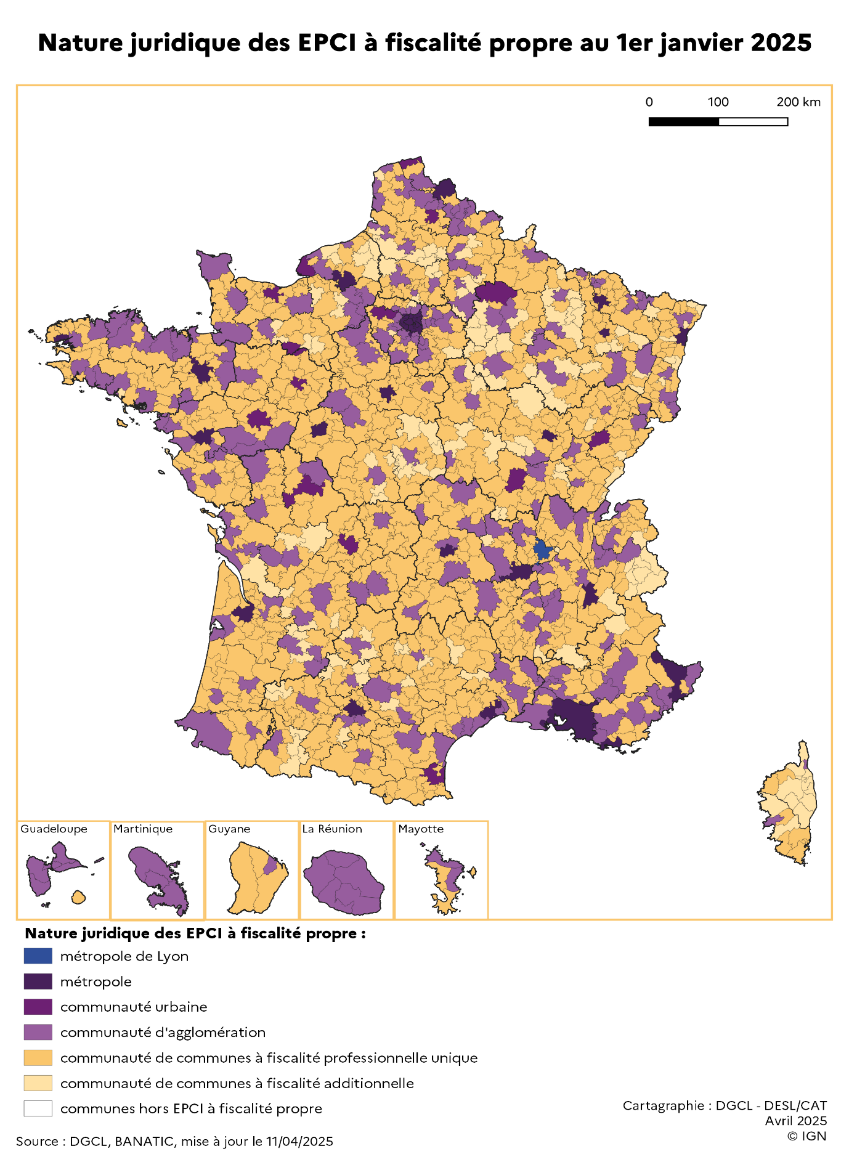

Le principe d'adhésion obligatoire à un EPCI à fiscalité propre a permis d'atteindre l'objectif de couverture intégrale du territoire national par des EPCI à fiscalité propre - qui n'avait précédemment pas été atteint par la seule politique d'incitation mise en place.

Ainsi, dès l'année 2021, « l'ensemble du territoire était recouvert par le maillage des EPCI (...) regroupant ainsi 68,2 millions d'habitants ».

Seules quatre communes bénéficiant d'une dérogation législative demeurent isolées en raison de leur insularité, à savoir les îles de Bréhat, d'Ouessant, de Sein et d'Yeu.

Carte de l'intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2025

(2) Un achèvement de la carte intercommunale ayant entraîné des « mariages forcés », en raison d'une consultation insuffisante des élus locaux

La mise en place de pouvoirs dérogatoires pour le préfet, destinés à achever au plus vite la carte intercommunale, a conduit à des regroupements forcés dans plusieurs territoires.

Dès 2019, un rapport de l'Assemblée nationale indiquait que « plusieurs élus (...) ont souligné le caractère forcé de certaines démarches et la volonté de certains préfets de favoriser la création de très vastes EPCI, au-delà des critères fixés par la loi44(*) ».

Ce constat s'est retrouvé au cours des auditions conduites par la mission d'information. Interrogé à ce sujet, André Laignel, premier vice-président de l'Association des maires et des présidents d'intercommunalité de France (AMF), a ainsi indiqué à la mission d'information que « durant la mise en place de cette intercommunalité, parfois à marche forcée, il y a eu des préfets zélés - j'utilise un terme aimable -, ce qui a conduit à une certaine brutalité. Là où cela s'est passé ainsi, le malaise reste encore présent et s'est même parfois amplifié ».

De même, selon Yannick Moreau, président de l'Association nationale des élus des littoraux (Anel), « les périmètres qui ont été établis en 2017 ont été fixés au forceps dans un calendrier très contraint et, selon les départements, ont été plus ou moins acceptés, plus ou moins subis ».

De même, pour Jean Deguerry, vice-président de l'Assemblée des départements de France, « il y a eu des mariages forcés, ce qui a laissé des traces », car, bien souvent, « la marche a été trop haute », comme l'a souligné un élu des Hautes-Pyrénées lors du déplacement de la mission.

Là encore, la fusion en de grandes entités a écrasé les identités rurales, ce qui a logiquement entraîné des dissensions, même si les élus s'y sont résignés. Un interlocuteur de la mission estimait même que cet « accouchement dans la douleur » avait rendu plus difficile le transfert de compétences aux intercommunalités.

S'en est par ailleurs suivi une perte de confiance dans les exécutifs des intercommunalités, dont les effets se font encore sentir dans bon nombre de celles dont les maires ont regretté le mauvais fonctionnement.

3. La rationalisation de l'intercommunalité sans fiscalité propre

Le développement des EPCI à fiscalité propre s'est accompagné d'une diminution du nombre d'EPCI sans fiscalité propre et des syndicats mixtes - objectif fixé par les SDCI, qui doivent « prévoir (...) les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants45(*) ».

L'objectif de cette rationalisation était de transférer « les compétences qui étaient jusqu'à présent exercées par des syndicats (...), chaque fois que cela est possible, à des intercommunalités à fiscalité propre46(*) ».

Plusieurs mesures en ce sens ont été prévues directement par le législateur. L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les syndicats de communes sont dissous de plein droit, par exemple lorsqu'il ne compte plus qu'une seule commune membre ou à la date de transfert à un EPCI à fiscalité propre ou à un syndicat mixte des services en vue desquels il avait été institué.

Sous l'effet de ces mesures, le nombre de syndicats a donc été divisé par deux entre 1999 et 2021, passant de plus de 18 000 en 1999 à 9 000 en 202147(*).

* 34 Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009 de Jean-Patrick Courtois sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

* 35 Article 21 de la loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

* 36 Inspection générale de l'administration, « Les communes nouvelles : un bilan décevant, des perspectives incertaines », juillet 2022.

* 37 Rapport n° 169 (2009-2010) du 16 décembre 2009 de Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des lois sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

* 38 Loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

* 39 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 40 Articles L. 5211-42 à L. 5211-45-1 du code général des collectivités territoriales.

* 41 Les CDCI sont également chargées d'établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans leur département et peuvent également proposer une révision de la carte intercommunale au préfet.

* 42 Article 60 de la loi n° 2010-1463 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 43 Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France, Mme Maryse Carrère, présidente, M. Mathieu Darnaud, rapporteur, 5 juillet 2023.

* 44 Rapport n° 2191 du 24 juillet 2019 de Rémy Rebeyrotte et Arnaud Viala sur la commune dans la nouvelle organisation territoriale.

* 45 Article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

* 46 Journal officiel de la République, 13 octobre 2016, Réponse du ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales à la question écrite n° 22 240 d'Élisabeth Lamure du 9 juin 2016.

* 47 Cour des comptes, « Les finances publiques locales en 2022 », Fascicule 2, octobre 2022.