III. L'EFFICACITÉ ET LE FINANCEMENT DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : MOBILISER PLEINEMENT LES INSTRUMENTS INTERCOMMUNAUX EXISTANTS

A. MALGRÉ UNE HAUSSE DE LA DÉPENSE INTERCOMMUNALE DEPUIS DIX ANS, L'ACCÈS ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC RESTENT PERFECTIBLES

1. La hausse des dépenses du bloc communal traduit une hausse du niveau de service

a) Les dépenses du bloc communal ont fortement augmenté ces dernières années, particulièrement celles des intercommunalités

Pour leurs promoteurs, les lois Maptam et NOTRe, la réforme territoriale devait être génératrice d'importantes économies. Ainsi, le secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale d'alors avait évoqué en mai 2014 un montant d'économies possibles compris entre 12 et 25 milliards d'euros - en prenant également en compte, il est vrai, la refonte de la carte régionale.

Un mois plus tard, il avait revu ses ambitions à la baisse et avait avancé le chiffre d'une dizaine de milliards d'euros « à moyen terme, entre cinq et dix ans, en faisant des économies d'échelle, en supprimant les chevauchements de compétences »86(*).

En pratique, contrairement à ce qui a pu en être attendu, le renforcement des intercommunalités ne s'est pas accompagné d'une diminution ou d'un ralentissement de la dépense des intercommunalités et - plus généralement - du bloc communal.

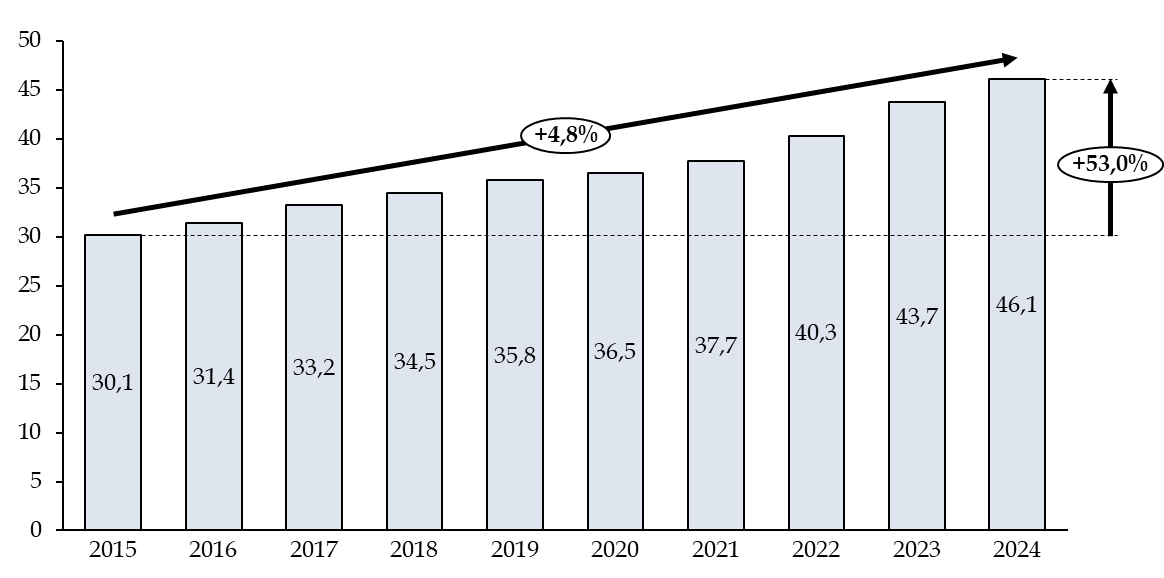

Au contraire, les dépenses réelles de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre ont fortement augmenté depuis 2015 : de 30,1 milliards d'euros l'année du vote de la loi NOTRe87(*), elles se sont établies à 46,1 milliards d'euros en 2024 selon la Cour des comptes88(*), ce qui représente une hausse de plus de moitié (53 %).

Le rythme de cette progression est également impressionnant, puisqu'il représente une augmentation annuelle moyenne de + 4,8 %, avec des années de hausse plus modérée (2020 par exemple, avec + 3,3 %) mais également des années de très forte croissance - notamment dans les années récentes et particulièrement en 2023 (+ 8,4 %).

Évolution des dépenses des EPCI à fiscalité propre depuis la loi NOTRe

(en milliards d'euros)

Source : mission d'information, d'après la Cour des comptes

S'il s'agit là sans doute des effets des transferts de compétences (et donc des charges correspondantes) aux intercommunalités, cette explication n'est pas entièrement satisfaisante dans la mesure où les dépenses des communes ont également progressé sur la même période.

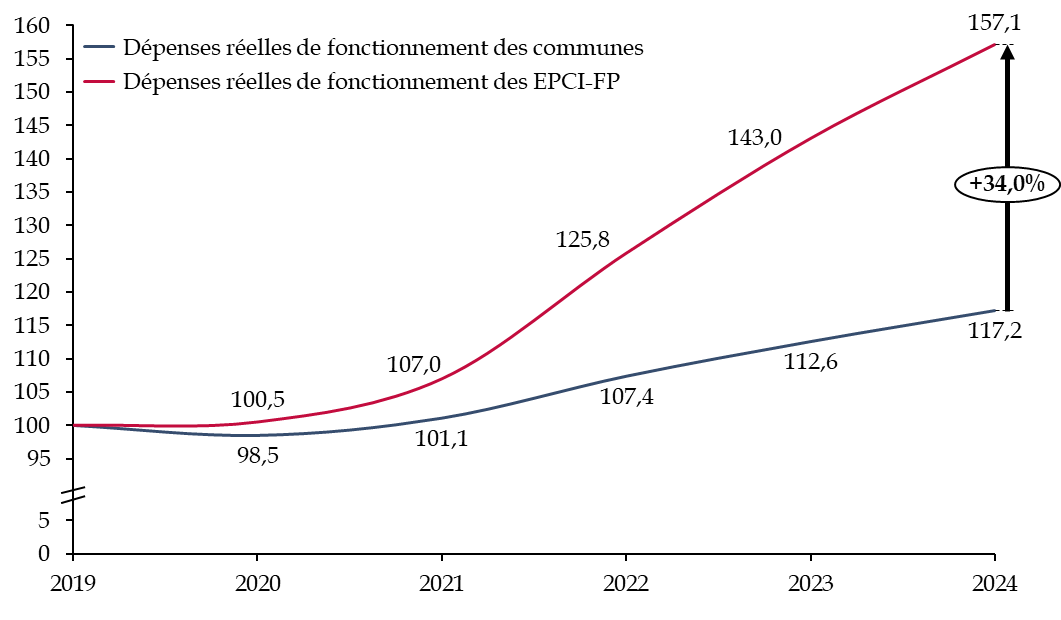

Évolution comparée des dépenses du bloc communal depuis 2019

(base 100 en 2019)

Source : mission d'information, d'après la Cour des comptes

Depuis 2019, les dépenses des communes ont en effet augmenté de 17,2 points de pourcentage. Il s'agit donc d'une progression moindre que pour les intercommunalités (57,1 points), mais tout de même d'une hausse significative.

Il semble donc que l'essor de l'intercommunalité ne se soit pas accompagné d'économies pour le bloc communal.

b) Un « effet rebond » des dépenses du bloc communal, moindre dans les intercommunalités les plus intégrées

(1) Un « effet rebond » des dépenses permis par le redéploiement des marges financières des communes et des EPCI

En 2007, Alain Guengant et Matthieu Leprince avaient conclu que « l'augmentation des dépenses intercommunales réduit faiblement les dépenses communales, voire dans certains cas favorise leur légère progression, entrainant ainsi une croissance du niveau cumulé des dépenses et des impôts locaux. »89(*)

Une première réponse réside dans les transferts verticaux de compétences et des charges financières non compensées qui en résultent. Dans ce cas, c'est parce que l'État confie de nouvelles compétences aux EPCI que la dépense intercommunale augmente - par exemple en matière d'urbanisme ou de gestion des Maisons France Services.

Une seconde raison tient dans ce que l'élargissement de la gamme des services publics offerts par les communautés entraine des dépenses supplémentaires : ainsi, les représentants de la Cour des comptes ont pu déclarer en audition constater « une forte dynamique des dépenses, notamment parce qu'une compétence portée au niveau intercommunal est techniquement plus aboutie ».

Cette même raison explique également la hausse de la part des investissements intercommunaux dans le total de l'investissement local : en 2021, les EPCI représentaient un cinquième (20,5 %) de l'investissement local, en particulier sur des projets de transport (23,7 %), ou d'aménagement du territoire (20,7 %), qui ne peuvent que difficilement être pris en charge par des communes seules.

Les auditions et déplacements menés par la mission ont confirmé cet apport des intercommunalités. Ainsi, lors du déplacement d'une délégation de la mission dans les Hautes Pyrénées, aux dires du maire de Tarbes lui-même, la seule ville de Tarbes n'aurait pu mener à bien le projet de l'Usine des sports, vaste centre sportif à vocation nationale construit dans le cadre de la reconversion de l'ancien arsenal. De même, Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine, vice-président de l'Association des petites villes de France expliquait, lors de son audition, que « sur des sujets politiques et techniques aux incidences financières importantes, les petites communes restaient à la marge en raison de la faiblesse de leur ingénierie et de leur manque de moyens. Là où les intercommunalités fonctionnent, elles ont pu monter en compétence alors que les communes ne le pouvaient pas. À bien des égards, en matière d'aménagement, d'énergie ou de gestion des déchets, l'émergence du fait intercommunal a permis des avancées certaines ».

C'est donc parce que les intercommunalités répondent à des besoins et qu'elles ont davantage la capacité d'investir et d'offrir des services publics, que leur niveau de dépense s'accroit. En résumé, comme l'ont noté les représentants de l'association des gestionnaires des communautés de France (ADGCF) lors de leur audition, l'intercommunalité « ne génère pas forcément d'économies, mais elle permet une action plus efficace sur l'ensemble du territoire. »

Enfin, les dépenses des communes continuent à croitre car, en réaction aux transferts de compétences, elles procèdent à un « redéploiement des activités municipales »90(*).

(2) Un rebond des dépenses moins important dans les intercommunalités les plus intégrées

Un récent bulletin d'information statistique de la direction générale des collectivités locales (DGCL)91(*) tend néanmoins à montrer que les économies d'échelle existent, à condition que la mise en place des intercommunalités se traduise par une intégration suffisante.

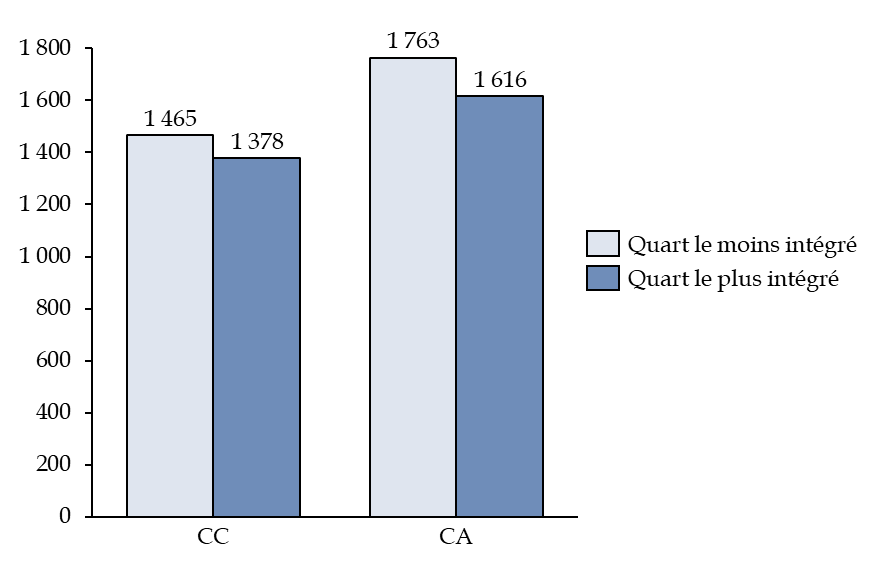

En effet, « les dépenses de fonctionnement par habitant de l'ensemble du bloc communal [...] sont un peu plus faibles pour les [ensembles intercommunaux les] plus intégrés », hormis pour les communautés urbaines92(*).

Dépenses de fonctionnement des ensembles

intercommunaux

selon leur intégration fiscale

(en euros par habitant)

Source : mission d'information, d'après les données de la DGCL

Ainsi, parmi les blocs communaux des communautés d'agglomération, le quart des plus intégrés dépense 1 616 euros par habitant et par an, alors que le quart des moins intégrés dépense 1 763 euros par habitant, soit un niveau de dépense supérieur de 6,3 %. Le constat est similaire pour les ensembles constituant une communauté de communes : les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1 378 euros par habitant pour le quart des plus intégrés et 1 465 euros par habitant pour le quart des moins intégrés, soit un niveau supérieur de 9,1 %.

Cette différence est encore plus marquée pour les blocs communaux des plus petites communautés de communes - celles de moins de 15 000 habitants. Parmi eux, le quart les moins intégrés dépense 25 % de plus par habitant que le quart des blocs communaux les plus intégrés.

Ces données confortent les propos tenus en audition par Sébastien Martin, président d'Intercommunalités de France, qui se prévalait de ces chiffres pour avancer qu'« assumer (...) davantage de compétences permet donc, in fine, de réduire le niveau des dépenses de fonctionnement ».

2. La performance et l'efficacité des services publics intercommunaux sont encore perfectibles

a) Les bienfaits de l'intercommunalité pour l'accès aux services publics ne semblent guère perçus par les élus communaux

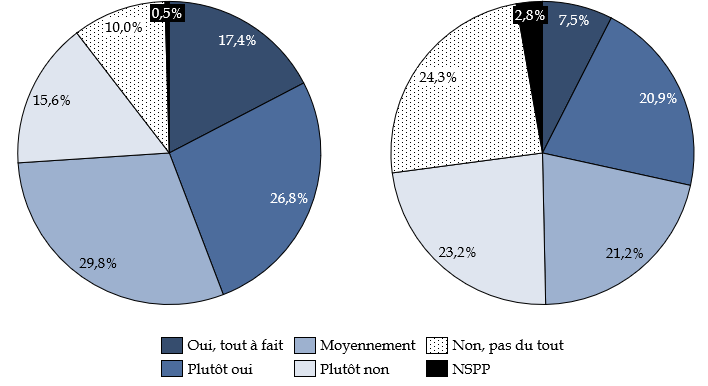

Si les élus semblent considérer, dans leur majorité, que l'intercommunalité bénéficie à leur commune, l'impact de l'intercommunalité sur l'accès et la qualité du service public semble plus difficilement perceptible.

C'est en tout cas ce que suggèrent les résultats de la consultation d'élus menée par la mission d'information. En effet, bien que les réponses apportées par les élus locaux apparaissent contrastées, une majorité de répondants considère que l'intercommunalité bénéficie à leur commune. Ainsi, plus de 44 % des 1 751 répondants estiment que l'intercommunalité bénéficie à leur commune.

Diriez-vous que l'intercommunalité

bénéficie à votre commune ?

(gauche)

Y a-t-elle amélioré

l'accès et la qualité des services publics ?

(droite)

Source : mission d'information

Toutefois, ils ne sont que 28 % à juger que l'intercommunalité a permis d'améliorer l'accès et la qualité des services publics dans leur commune, ce qui suggère que les apports de l'intercommunalité peinent à se traduire concrètement pour de nombreux élus.

Cette perception est cohérente avec celle livrée par l'Assemblée des départements de France, qui juge qu'aujourd'hui, en France, « on dépend toujours des départements et des communes en matière de services publics de proximité. »

En revanche, les travaux des chambres régionales des comptes (CRC) tendent à la relativiser. Ainsi, la création de la communauté d'agglomération Grand lac se serait traduite par une amélioration de la qualité du service rendu aux usagers, notamment en matière de collecte des déchets ménagers et de transport scolaire93(*). De même, les maires de la communauté d'agglomération du Pays Basque considèrent que « la création de cette dernière a permis de développer l'offre de services aux communes en ingénierie, notamment dans les secteurs de l'urbanisme, de l'adressage, de l'eau et l'assainissement, de la fiscalité, de l'habitat et de l'accessibilité », même si les réponses sont plus nuancées s'agissant de la qualité du service rendu aux usagers.

Quant à la DGCL, elle a admis qu'« il est difficile de faire une estimation précise des économies réalisées, faute de données scientifiques comparatives ». Le sentiment de l'administration est toutefois « que l'intercommunalité a permis de maintenir un certain nombre de services publics grâce à la mutualisation, en particulier pour des équipements de grande envergure, ce qui était déjà, à l'origine, l'objet des Sivom. »

En tout état de cause, il semble que l'impact de l'intercommunalité sur les services publics soit difficile à établir avec précision.

b) Mieux évaluer l'efficacité des services intercommunaux

Le Cour des comptes, dans son rapport sur l'intercommunalité de 202294(*), notait également que le service public local, même lorsqu'il était plus accessible, n'en était « pas nécessairement plus performant ».

La Cour note par exemple que « les discussions entre l'EPCI et les communes visent en effet trop souvent à garantir une égalité de traitement entre ces dernières », ce qui peut aboutir à « des situations contre-performantes ». Les moyens des services publics doivent en effet être adaptés aux besoins, et non être dupliqués dans l'ensemble des communes indépendamment de leur taille, de leur situation géographique et de leurs moyens.

Plutôt que de faire en sorte que chaque commune, indépendamment de sa taille, dispose d'un niveau d'équipement équivalent, il est plus pertinent d'organiser les services communautaires selon un maillage du territoire en réseau, comme le suggère l'exemple de la politique de lecture publique dans la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne, fondée autour de médiathèques communautaires structurantes et de bibliothèques ou médiathèques de proximité, « dont la mise en réseau assure une qualité de service pour l'ensemble des habitants. »95(*)

Il reste qu'un meilleur suivi de l'efficacité des services publics intercommunaux est nécessaire, par exemple par une association plus étroite des chambres régionales des comptes avec les décideurs locaux. Éric Woerth n'a pas dit autre chose devant la mission d'information : il proposait pour ce faire d'« établir des normes de comparaison ».

* 86 Avis n° 184 (2014-2015) fait par M. Charles Guené sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 11 décembre 2014.

* 87 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.

* 88 Cour des comptes, Les finances publiques locales 2024, Fascicule 1, juin 2025.

* 89 Guengant A. et Leprince M., « Évaluation des effets des régimes de coopération intercommunales sur les dépenses publiques locales », Économie et Prévision, n° 175-176, 2007/4-5.

* 90 Ibid.

* 91 DGCL, « L'intégration fiscale des intercommunalités », Bulletin d'information statistique, n° 191, décembre 2024.

* 92 Ibid.

* 93 Cour des comptes, « L'Intercommunalité », in Les finances publiques locales 2022, Fascicule 2, octobre 2022.

* 94 Ibid.

* 95 Ibid.