B. LE MÉCANISME DES ÉCO-MODULATIONS PRÉSENTE DES LIMITES INTRINSÈQUES

L'obligation de moduler les éco-contributions est prévue à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi Agec. Cette modulation doit s'appliquer « lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles » pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, la durabilité et la réparabilité, etc.

L'article 541-10-3 indique que cette modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance, et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en éloigne. Depuis la loi Agec, il est par ailleurs précisé que « les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. »71(*)

Les éco-organismes peuvent fixer librement le montant des primes et des pénalités, sous réserve de certaines limitations prévues par la loi Agec. Tout d'abord, les primes et pénalités doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ensuite, sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

Enfin, la modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement, et elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Toutefois, il est impossible en l'état actuel du droit d'imposer une modulation aux filières REP qui ne la pratiquent pas72(*).

La possibilité de moduler les

éco-contributions est relativement large puisque, en théorie,

elle peut aboutir à accorder une prime qui dépasse le coût

de l'éco-contribution. Ainsi, selon la direction générale

de la prévention des risques, « ce dispositif a

visé à déverrouiller l'éco-conception des produits

en déplaçant son équilibre économique :

les producteurs de produits les plus vertueux peuvent

bénéficier d'une prime d'un montant supérieur à

celui de leur

éco-contribution. »73(*)

Bien que l'éco-modulation soit en principe obligatoire, seules 15 filières REP sur 22 l'ont mise en place. En outre, les inspections générales relèvent qu'au 1er juillet 2023, seules trois filières74(*) avaient mis en place des modulations formulées en tant que primes ou pénalités en valeur absolue. Depuis le 1er janvier 2025, l'éco-modulation appliquée aux équipements électriques et électroniques est également définie indépendamment du montant de l'éco-contribution.

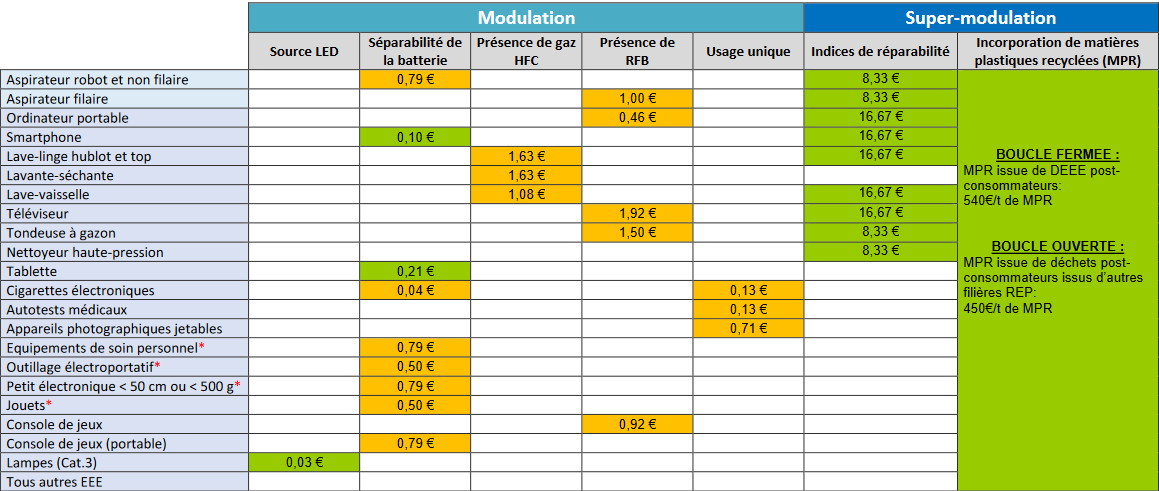

Tableau des éco-modulations de la

filière

des équipements électriques et

électroniques

(en euros)

Note : DEEE = déchets d'équipements électriques et électroniques. MPR = matière première recyclée.

Source : note technique « Primes et pénalités applicables aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers à compter du 1er janvier 2025 »

Dans les autres cas, la modulation est calculée en fonction d'un pourcentage de l'éco-contribution, allant de son exonération à son doublement, ce qui signifie notamment qu'elle ne peut jamais représenter un gain net pour le producteur. Or, toujours selon les inspections générales, « d'après un échantillon constitué par la mission, l'éco-contribution ne représente qu'une faible proportion du prix du produit neuf : la médiane se situe à 0,6 % du prix du neuf »75(*).

Néanmoins, même si l'effet sur le prix final du bien est limité, l'Ademe a rappelé au rapporteur spécial que pour un producteur, une différence de quelques centimes sur plusieurs millions de biens peut faire une différence réelle, et donc être un signal pour l'éco-conception. Cependant, comme cela a été vu supra, le coût d'un bien intégrant des matériaux recyclés peut aisément dépasser le double de celui qui n'utilise que de la matière vierge. L'Ademe a ainsi indiqué au rapporteur que « les premières expérimentations sur la modulation des éco-contributions ont montré qu'une variation de 20 à 50 % du montant de l'éco-contribution était insuffisante afin d'envoyer un signal fort aux metteurs en marché, et in fine incitatif à changer leurs modes de production. »76(*)

L'effet de l'éco-modulation sur le comportement des producteurs demeure donc limité, et le rapport des inspections générales en concluaient que « l'éco-modulation n'est pas un instrument efficace pour inciter les metteurs en marché à l'intégration de matériaux recyclés dans leurs produits »77(*).

Certains estiment alors que le problème est que les possibilités ouvertes par la loi Agec ne sont pas suffisamment exploitées, c'est à dire que l'on devrait généraliser le principe des primes d'un montant supérieur à celui des éco-contributions, et inversement, renforcer les pénalités pour les producteurs qui continueraient à adopter des modes de conception peu durables. L'Ademe compare un tel système au cas d'une entreprise qui percevraient des aides publiques : « ils [les producteurs] pourraient ainsi toucher une prime supérieure à ce qu'ils ont versés comme éco-contributions, ou être pénalisés dans une ampleur bien plus grande que celle-ci. De la même façon qu'une entreprise peut percevoir plus d'aides publiques qu'elle ne paie d'impôts par exemple. »78(*)

Toutefois, le collectif des éco-organismes a ainsi déclaré devant le rapporteur spécial que leurs membres s'opposaient aux primes dépassant le montant des éco-contributions, assimilables à des « éco-contributions négatives », dans la mesure où leur généralisation pourrait menacer l'équilibre économique des filières REP : « l'éco-contribution recouvre notamment des coûts incompressibles comme les coûts de collecte, de tri et de traitement, ainsi que les coûts des obligations d'agrément portés par chacune des filières concernées. L'incorporation de matière plastique recyclée, bien que vertueuse, n'efface pas ces charges fixes et ne présume pas de l'allongement de la durée de vie du produit ou de sa meilleure recyclabilité. »79(*)

Il est indéniable qu'une généralisation des primes supérieures aux éco-contributions ne serait pas soutenable pour les éco-organismes : si une majorité d'entreprises privilégiaient des modes de production plus vertueux, les éco-contributions pourraient, à terme, finir par ne plus compenser les primes. C'est pour cette raison précisément que le rapport de Marta de Cidrac et de Jacques Fernique recommande d'interdire les « éco-contributions négatives », et donc de limiter l'avantage pour les producteurs à l'exonération complète de l'éco-contribution : « encadrer les mécanismes de modulation des éco-contributions, en prévoyant explicitement que le montant des primes perçues par les producteurs ne peut excéder celui des contributions versées, afin de préserver l'équilibre financier du système et d'éviter tout effet d'aubaine. »80(*)

Une autre option serait d'augmenter en parallèle les pénalités pour les producteurs, mais des malus trop importants feraient sans doute l'objet de nombreux contentieux. En outre, comme le rappelle le rapport des inspections générales, lorsque la chaîne de valeur du produit est de dimension internationale, l'existence d'une éco-contribution, même modulée, sur le produit fini pour le seul marché français ne peut pas suffire à faire évoluer les modalités de production81(*). Le rapport précise que « cette limite concerne notamment les filières des équipements électriques et électroniques, du textile et des pneumatiques. »82(*) C'est par ailleurs l'une des raisons pour laquelle la loi limite la portée des pénalités à 20 % du prix de vente hors taxe du produit.

Les effets du système des éco-modulations resteront nécessairement limités, et il n'est donc pas réaliste de faire reposer la majorité de l'organisation des filières sur ce mécanisme. Il peut servir d'appui à une stratégie d'investissement ambitieuse, mais il ne saurait s'y substituer.

Il convient par ailleurs de s'assurer que ces éco-modulations ne soient pas supportées par les consommateurs, toujours dans le respect du principe du « pollueur-payeur » : ce sont avant tout les entreprises elles-mêmes qui doivent prendre en charge. Le rapporteur spécial réitère ainsi son opposition à leur mention explicite dans la facture des biens.

* 71 Article L. 541-10-3 du code de l'environnement.

* 72 Audition de l'Ademe par le rapporteur spécial.

* 73 Réponses de la direction générale de la prévention des risques au questionnaire du rapporteur spécial.

* 74 Emballages ménagers et papiers graphiques, textiles, produits chimiques.

* 75 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 32.

* 76 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.

* 77 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 30.

* 78 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.

* 79 Réponses du collectif des éco-organismes au questionnaire du rapporteur spécial.

* 80 Proposition n° 5 du rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 68.

* 81 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 32.

* 82 Ibid.