DEUXIÈME

PARTIE

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES REP DOIT PERMETTRE DE

RÉDUIRE L'IMPLICATION DE L'ÉTAT

DANS LE SOUTIEN À

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

I. DES FINANCEMENTS EN CROISSANCE, PAR DES VECTEURS ÉPARPILLÉS

Les aides de l'État à l'économie circulaire, ainsi qu'à la prévention et la valorisation des déchets, reposent traditionnellement sur le fonds « économie circulaire » (FEC), géré par l'Ademe. Pendant longtemps, il s'agissait pour l'essentiel du seul vecteur de financement de l'État à cette politique, la thématique étant sinon portée par les collectivités territoriales.

Ce système de subvention s'est toutefois complexifié à partir de 2021 avec le plan de relance, la mise en place du fonds vert, et la montée en puissance de France 2030, qui financent tous les trois des projets en lien avec le traitement des déchets et l'économie. Ces nouvelles enveloppes ont toutefois été confiées à l'Ademe, ce qui a permis de maintenir une certaine cohérence en évitant les doublons dans les financements. La maquette budgétaire s'en est néanmoins trouvée complexifiée, ce qui a rendu in fine le suivi de ces politiques plus difficile.

A. LE FONDS ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UN RENFORCEMENT CONSÉQUENT DES MOYENS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE

1. Le fonds économie circulaire finance un champ très large de projets

Malgré la diversification des vecteurs de financement, le principal instrument de la politique de soutien à l'économie circulaire reste le « fonds économie circulaire », géré par l'Ademe. Les principaux champs dans lesquels intervient le fonds économie circulaire sont les suivants :

- la valorisation des déchets organiques, avec des aides aux opérations de tri à la source des biodéchets (gestion de proximité et collecte séparée), de compostage, de désemballage/déconditionnement et de méthanisation par cogénération ;

- le recyclage des déchets ménagers, industriels et du bâtiment et travaux publics, notamment des opérations de valorisation matière des déchets du BTP et des déchets des entreprises ;

- la valorisation énergétique, avec le financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) ;

- le développement de l'éco-conception au sein des entreprises et des filières à travers des diagnostics, le soutien à la réparation et au réemploi, à l'allongement de la durée de vie des produits, ainsi que le développement de l'écologie industrielle et territoriale ;

- la communication, le renforcement de l'information des consommateurs, et le renforcement des dispositifs locaux et nationaux d'observation de l'économie circulaire ;

- l'accompagnement des collectivités locales et des acteurs de l'économie circulaire, notamment avec la mise en place de plans et de feuilles de route locales.

Ces domaines sont larges, et ne font pas l'objet d'une définition précise. Ainsi, dans la pratique, le fonds économie circulaire peut financer tout projet qui présente un lien avec l'économie circulaire, ce qui peut aller du financement de chaufferies utilisant des combustibles solides de récupération (CSR) à la mise en place de campagnes de communication dans les écoles.

Il n'y a pas non plus de limites s'agissant de la taille des entreprises éligibles à des financements du fonds économie circulaire : plusieurs entreprises du CAC 40 ont ainsi bénéficié de subventions30(*). Des cabinets de conseil ont également perçu des financements, et ce point mériterait d'être approfondi, les montants n'étant pas négligeables31(*).

En revanche, l'Ademe souligne que le fonds économie circulaire ne finance « aucune aide aux entreprises en difficulté », dans l'idée que le fonds ne devrait financer que les projets qui puissent devenir rentables à court terme. C'est une pratique conforme à une bonne gestion des fonds publics, car les financements publics ont seulement pour fonction d'amorcer des projets, et non pas à se substituer durablement aux financements privés.

Pour éviter à l'inverse les effets d'aubaine, c'est-à-dire le subventionnement d'entreprises qui auraient pu être financées à partir de fonds privés, l'Ademe a indiqué au rapporteur spécial que l'opérateur procède à un calcul du delta du coût avec la solution de référence32(*) pour définir les coûts éligibles à un soutien du fonds économie circulaire, et que le calcul du taux de rendement interne cible, en incluant l'aide, doit être inférieur à 8 %33(*).

Toutefois, ces estimations restent prévisionnelles, et il n'est pas possible de déterminer entièrement a priori si les financements publics étaient nécessaires ou non. Il reste donc souhaitable de favoriser au maximum le recours à des fonds privés avant d'engager des subventions de l'État.

Historique du fonds Économie circulaire

En 2007, le Grenelle de l'environnement prévoit la création du fonds déchets ainsi que du fonds chaleur. Leur gestion est confiée à l'Ademe, qui récupère également en 2010 le pilotage de quatre programmes d'investissement d'avenir.

Avant le fonds déchets, l'Ademe finançait déjà des actions liées à l'économie circulaire, mais sans qu'elle fasse l'objet d'une enveloppe dédiée. Ces actions s'inscrivaient toutefois dans les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, dont le premier date de 1992, soit un an après la création de l'Ademe.

Jusqu'en 2012, les soutiens étaient principalement orientés vers les collectivités territoriales. De 2009 à 2014, la dynamique de la thématique « prévention » était tirée par deux interventions principales : les plans et programmes de prévention des déchets (environ 80 % des montants engagés en 2013 et 2014), et la tarification incitative. Ces deux dispositifs ont été remplacées en 2015 par des interventions émergentes moins coûteuses (écoconception, mise en place de relais, gaspillage alimentaire) et un volet « animation territoriale ».

En 2016, un premier appel à projets « Orplast », qui vise à soutenir les entreprises dans le recyclage des plastiques, est engagé.

À partir de 2018, le fonds déchets est renommé « fonds économie circulaire » et renforce certaines aides aux collectivités, telles que les soutiens à la modernisation des centres de tri des emballages, ou encore à la mise en oeuvre de la tarification incitative.

Le fonds économie circulaire finance des projets de valorisation énergétique depuis le milieu des années 2010, mais cette thématique a pris de l'ampleur dans les années 2020 avec le financement de plusieurs projets importants utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).

Source : commission des finances, d'après les réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial

La majeure partie des financements du fonds économie circulaire est orientée vers le recyclage et la valorisation énergétique (135,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros). Ces financements dépassent ceux consacrés à la prévention, à l'éco-conception et à la valorisation organique, qui représentaient 119 millions d'euros en 2023, alors que ces mesures se situent à un niveau plus élevé de la hiérarchie de l'économie circulaire. Cependant, la fin, cette année, du financement des projets de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération devrait conduire à inverser cette proportion.

Répartition des financements du fonds

économie circulaire

selon le secteur d'activité

visé

(en millions d'euros)

|

Fonds économie circulaire |

Engagé et en validation au 31 décembre 2023 |

|

Prévention (dont tarification incitative, réemploi, réparation...) |

55,2 |

|

Production et consommation durable (dont éco conception, économie de la fonctionnalité...) |

25,8 |

|

Valorisation organique |

38 |

|

Recyclage et valorisation énergétique (dont valorisation de combustibles solides de récupération, valorisation de plastiques, métaux...) |

135,1 |

|

Outre-mer (équipements spécifiques non soutenus en métropole et rattrapage structurel) |

5,5 |

|

Autre (expertise, outils nationaux, bases de données, affichage environnemental, observation...) |

43,4 |

|

Total 2023 |

303 |

Source : réponses de l'Ademe au questionnaire budgétaire du projet de loi de finances pour 2025

Moyennes et médianes par année des

financements

du fonds économie circulaire

|

Années |

Nombre de dossiers |

Montant moyen (en euros) |

Montant médian (en euros) |

Montant total (en millions d'euros) |

|

2020 |

2 167 |

76 023 |

19 801 |

164,6 |

|

2021 |

1 972 |

83 091 |

17 500 |

163,4 |

|

2022 |

1 628 |

102 636 |

17 126 |

166,9 |

|

2023 |

2 200 |

137 848 |

13 290 |

303,0 |

|

2024 |

2 809 |

107 295 |

12 681 |

301,3 |

|

Total 2020-2024 |

10 776 |

102 111 |

15 798 |

1 099,2 |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

L'analyse des montants versés indique également un écart significatif entre la moyenne (102 111 euros entre 2020 et 2024) et la médiane (15 798 euros), ce qui est le signe d'une grande disparité dans le coût des projets financés.

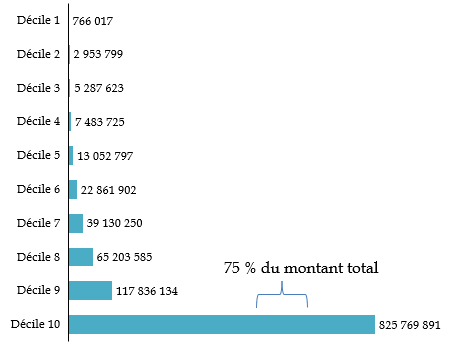

Les 10 % des dossiers avec les montants les plus élevés représentent 75 % du montant total, avec un montant moyen pour ces dossiers de 766 732 euros. À l'inverse, 30 % des dossiers (ce qui correspond à 3 234 dossiers) correspondent à un montant moyen inférieur à 5 000 euros. Il est légitime pour ces derniers cas de s'interroger sur la plus-value réelle du financement par le fonds économie circulaire, au regard notamment du coût administratif d'instruction des dossiers.

Répartition des financements du fonds économie circulaire par décile

|

Décile |

Nombre de dossiers |

Montant moyen (en euros) |

Montant total (en euros) |

Part du montant total |

|

1 |

1 078 |

711 |

766 017 |

0,1 % |

|

2 |

1 078 |

2 740 |

2 953 799 |

0,3 % |

|

3 |

1 078 |

4 905 |

5 287 623 |

0,5 % |

|

4 |

1 078 |

6 942 |

7 483 725 |

0,7 % |

|

5 |

1 078 |

12 108 |

13 052 797 |

1,2 % |

|

6 |

1 078 |

21 208 |

22 861 902 |

2,1 % |

|

7 |

1 077 |

36 333 |

39 130 250 |

3,6 % |

|

8 |

1 077 |

60 542 |

65 203 585 |

5,9 % |

|

9 |

1 077 |

109 411 |

117 836 134 |

10,7 % |

|

10 |

1 077 |

766 732 |

825 769 891 |

75,0 % |

|

Total 2020-2024 |

10 776 |

102 111 |

1 100 345 723 |

100 % |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

Représentation des financements du fonds économie circulaire par décile

(en euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

2. L'arrêt du financement des combustibles solides de récupération par le fonds économie circulaire est justifié dans un contexte de contrainte budgétaire

Dans la loi de finances initiale pour 2025, le montant du fonds économie circulaire est passé de 300 millions d'euros à 170 millions d'euros. Cette baisse des crédits fait suite au plan d'économies décidé par le Gouvernement de Michel Barnier, et elle porte spécifiquement sur le financement des installations de valorisation énergétique utilisant des combustibles solides de récupération (CSR).

Les CSR ont en effet représenté une part significative des financements du fonds économie circulaire sur les dernières années. L'Ademe propose un mécanisme de soutien aux chaufferies CSR depuis 2016, et six sessions de l'appel à projets CSR ont été lancées jusqu'à aujourd'hui : en 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 (deux sessions), et enfin en 2024. Ces appels à projets ont permis d'identifier 24 projets lauréats, choisis sur la base notamment de critères environnementaux (rendement, origine et nature des déchets, substitution de combustibles fossiles) et économiques (taux de retour sur investissement minimum à atteindre).

Au-delà des subventions de l'Ademe, des certificats d'économies d'énergie (CEE) peuvent également être accordés lorsque les CSR se substituent à un combustible plus émetteur de gaz à effet de serre, et que la chaufferie CSR vient améliorer la consommation globale d'énergie. Seuls sont éligibles aux aides Ademe les projets utilisant des CSR dont la part biogénique en énergie est supérieure à 50 %34(*). Il s'agit d'une exigence découlant du régime européen d'aide aux entreprises35(*).

En 2023, le soutien aux installations utilisant des combustibles solides de récupération a ainsi constitué 23 % des financements du fonds économie circulaire, soit 71,1 millions d'euros sur 303 millions d'euros. Par ailleurs, les dossiers représentant les montants les plus élevés financés par le fonds économie circulaire concernent la création de chaufferies pour des CSR.

La valorisation énergétique par combustible solide de récupération

L'article R 541-8-1 du code de l'environnement définit les combustibles solides de récupération comme des déchets solides non dangereux, composés de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, et qui sont préparés pour être utilisés comme combustibles dans une installation dédiée.

Les installations utilisant des CSR peuvent, au titre du décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, produire de l'électricité, du gaz ou de la chaleur.

La norme NF EN 15359 (2011) encadre les CSR au niveau européen : elle définit des classes de qualité en fonction du pouvoir calorifique, de la teneur en chlore et de critères environnementaux (présence de métaux lourds, teneur en mercure, taux de carbone). Les chaufferies utilisant des CSR sont une technologie récente, la première ayant été inaugurée en France à l'automne 2017.

Les CSR peuvent relever de deux types de production. La « production conjointe » signifie que les CSR sont produits au sein d'une installation de traitement de déchets qui a une autre vocation principale, tandis que la « production dissociée » signifie que les CSR sont produits dans une installation exclusivement dédiée à la transformation des déchets non dangereux en CSR normalisés.

Une nouvelle révision de ces textes est prévue d'ici la fin de l'année 2025, afin de modifier les modalités de calcul des rendements pour prendre en compte les aléas de production d'énergie, en augmentant en contrepartie le rendement minimal à atteindre pour les chaufferies CSR alimentant des industriels en chaleur uniquement.

Source : commission des finances

Le projet le plus coûteux porte sur la création en 2024 d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos, à Origny-Sainte-Benoite dans l'Aisne, pour un montant de 36,4 millions d'euros. L'Ademe finance ainsi un peu plus d'un tiers de l'investissement total (100 millions d'euros)36(*). En second rang vient la création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui a été financée par le fonds économie circulaire à hauteur de 27,6 millions d'euros sur un total de 130 millions d'euros37(*).

Le troisième projet le plus important est la création en 2023 du centre de tri et de valorisation du Grand Bastia, en Haute-Corse, qui a bénéficié d'un financement à hauteur de 21,2 millions d'euros de la part de l'Ademe. Plus largement, les dix projets les plus financés par le fonds économie circulaire l'ont été pour plus de dix millions d'euros, et ils concernent tous en partie ou en totalité la valorisation énergétique. L'arrêt du financement des CSR aura ainsi des conséquences importantes sur la structure des financements du fonds économie circulaire.

Les dix projets ayant obtenu les financements

les plus importants du fonds économie circulaire depuis

2020

|

Année |

Projet |

Montant (en euros) |

Entreprise ou collectivité |

Département |

|

2024 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tereos |

36 400 000 |

Oristeam |

Aisne |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Novacarb |

27 594 000 |

Novasteam |

Meurthe-et-Moselle |

|

2023 |

Centre de tri et de valorisation du Grand Bastia |

21 217 164 |

Syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse |

Corse |

|

2024 |

Création d'une chaufferie CSR à Auneuil |

16 000 000 |

Agri Biomasse chaudière |

Oise |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Tavaux |

14 995 000 |

E.ON Business solutions |

Jura |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR à Marseille |

14 900 000 |

Mirecourt chaleur urbaine |

Bouches-du-Rhône |

|

2021 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de Bois-Rouge à Saint-André |

14 500 000 |

Albioma bois-rouge |

La Réunion |

|

2023 |

Création d'une chaufferie CSR sur le site de SKPRF |

13 500 000 |

Engie énergie services |

Vaucluse |

|

2020 |

Création d'une unité de valorisation énergétique fonctionnant aux CSR à Dombasle-sur-Meurthe |

13 300 000 |

Dombasle énergie (Solvay et Véolia) |

Meurthe-et-Moselle |

|

2021 |

Centre de sur-tri et de préparation CSR à partir d'encombrants et de DAE |

11 501 083 |

Syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion |

La Réunion |

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

Il est difficile, à ce stade, de dresser un bilan du soutien aux installations utilisant des CSR. La politique est récente, et une chaufferie met plusieurs années avant de devenir opérationnelle. La capacité de consommation de CSR est seulement d'environ 500 kt/an pour une soixantaine d'installations permettant la préparation de CSR à partir de déchets non valorisables en matière, alors que la capacité de production théorique est de 2,5 Mt/an. Actuellement, les principaux consommateurs de CSR sont les cimenteries et fours à chaux : en 2022, une vingtaine d'installations consommaient environ 400 kt/an de CSR.

Néanmoins, la DPGR a indiqué au rapporteur spécial que, d'après une étude menée par l'Ademe, qui était en cours de finalisation au moment de la rédaction du présent rapport, il existe une quarantaine d'installations de production d'énergie à partir de CSR en projet, représentant une capacité de combustion d'environ 2,8 Mt/an de CSR. La valorisation énergétique des CSR devrait donc connaître une forte augmentation dans les années à venir.

La fin du financement des CSR par l'Ademe a néanmoins été déplorée par plusieurs acteurs rencontrés par le rapporteur spécial. La Federec a notamment regretté que « l'ADEME ait écarté les AAP CSR ; aussi nous estimons qu'il faut réintégrer le CSR et sanctuariser le budget de ce fonds pour qu'il continue à soutenir le développement de la filière CSR qui contribue directement à la souveraineté énergétique et industrielle de nos territoires. »38(*)

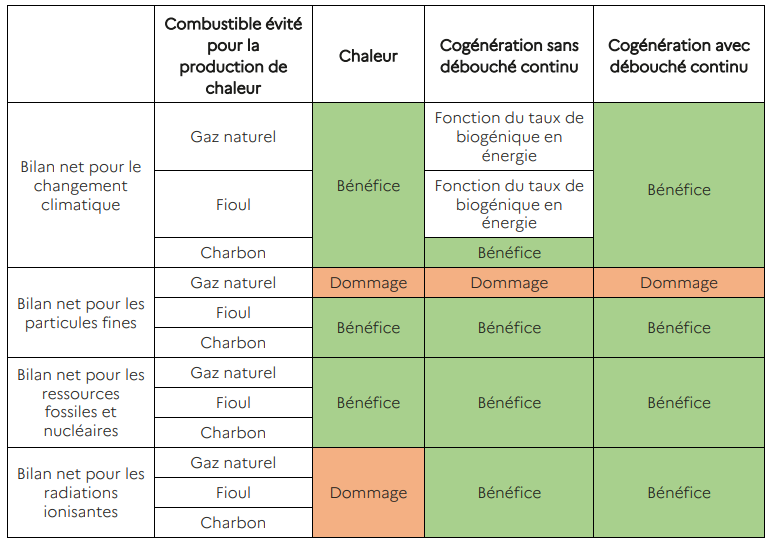

Une étude de l'Ademe, basée sur la méthode de l'analyse du cycle de vie (ACV)39(*), a toutefois conclu à un « bilan contrasté » de la filière CSR sur le plan environnemental, indiquant que « la filière CSR peut générer des bénéfices du point de vue du changement climatique et de la consommation de ressources fossiles et nucléaires, à condition que la chaufferie présente un haut rendement énergétique et que le débouché pour la chaleur soit continu. »40(*)

Selon l'étude, les CSR présentent un bilan négatif en matière de particules fines par rapport au gaz naturel, ainsi que pour l'émission de radiations ionisantes pour la production de chaleur. En revanche, les CSR connaissent un impact favorable en matière d'eutrophisation marine41(*) ainsi que d'évitement de l'usage des énergies fossiles.

Pour le critère environnemental « changement climatique », les CSR présentent un bilan positif, sauf pour la cogénération sans débouché continu auquel cas il est nécessaire que « le CSR ait un taux biogénique en énergie de 55 % ou plus » pour que le bénéfice soit supérieur à celui du gaz naturel ou du fioul.42(*) En outre, l'impact pour le changement climatique est négatif lorsque le combustible utilisé est à base de plastique43(*). Ainsi, si les CSR présentent un intérêt réel en matière environnementale, ils comportent d'importantes limites.

Bilan environnemental des CSR par rapport au combustible évité

Source : « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 134

En outre, la valorisation énergétique reste inférieure, dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à la valorisation matière, au réemploi et à la prévention. Elle devrait donc être encouragée principalement dans la mesure où les autres procédés ne sont pas accessibles. Il ne s'agit pas bien entendu d'affirmer que les CSR n'ont aucune place dans la transition énergétique, et à cet égard la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit un objectif de production de CSR de 10 TWh, mais, en cas d'arbitrage, de favoriser les solutions les plus vertueuses. C'est cette logique qui a été suivie lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2025 avec une allocation des ressources du fonds économie circulaire vers les projets qui se situent plus hauts dans les priorités de l'économie circulaire.

En outre, il est possible de soutenir la production CSR par d'autres voies, et en particulier par une simplification et une adaptation des exigences réglementaires. À ce titre, la direction générale de la prévention des risques a affirmé au rapporteur spécial qu'une nouvelle révision de ces textes est prévue d'ici la fin de l'année 2025, afin de modifier les modalités de calcul des rendements de manière à prendre en compte les aléas de production d'énergie, en augmentant en contrepartie le rendement minimal à atteindre pour les chaufferies CSR destinées exclusivement à fournir de la chaleur aux industriels44(*).

3. Quel bilan pour le fonds économie circulaire ?

Les fédérations de professionnels interrogées par le rapporteur spécial ont fait part de retours positifs sur l'action du fonds économie circulaire. La Fédération des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire (Federec) a ainsi souligné que « le fonds économie circulaire, déployé et financé par l'ADEME, est structurant pour le développement de projets locaux, territoriaux et industriels qui contribuent à la prévention des déchets, au réemploi, à la réparation, au recyclage et à l'éco-conception » et que « les montants alloués par l'Ademe sont essentiels à la viabilité de certains projets »45(*).

De la même façon, la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) a souligné l'intérêt du fonds économie circulaire pour garantir la compétitivité des entreprises en relevant. Les deux fédérations plaident ainsi pour un rétablissement du fonds économie circulaire à 300 millions d'euros, comme ce fut le cas en 2023 et en 2024.

Régions de France a toutefois un avis plus nuancé sur le dispositif, indiquant que « certaines régions, c'est le cas de l'Île-de-France, font valoir que le fonds ne permet pas toujours de répondre aux spécificités régionales, les modalités de soutien et la typologie de projets / études aidés ne sont toujours pas ciblés en fonction des besoins régionaux mais en fonction des priorités nationales »46(*). L'association représentative des régions précise toutefois que « de façon générale, les régions ne disposent pas d'une évaluation nationale de l'impact de ce fonds »47(*).

La Federec a également souligné que l'affectation des fonds pourrait être améliorée : « d'un point de vue organisationnel, la Federec estime que l'affectation des fonds pourrait être réalisée avec plus de transparence et de concertation, tout comme le processus décisionnel des appels à projets. Nous pensons qu'il pourrait être utile qu'il y ait notamment davantage de concertation sur les grandes orientations nécessaires au secteur de l'économie circulaire, afin que les avis des industriels et plus largement, de l'ensemble des parties prenantes soient pris en compte et ainsi tendre vers la bonne réponse aux besoins de réindustrialisation et de circularité de nos territoires. »48(*) Dans cette optique, la fédération recommande de mettre davantage l'accent sur le développement de la demande industrielle de matière première recyclée en aval des industries de réemploi et de recyclage, afin de sécuriser les investissements réalisés dans le secteur.

* 30 Saint Gobain a perçu ainsi 607 144 euros du fonds économie circulaire entre 2022 et 2024. Total énergie a reçu 668 760 euros en 2024, et Véolia 668 125 euros entre 2023 et 2024. Engie a bénéficié de la subvention la plus importante, d'un montant de 13,5 millions d'euros, dans le cadre de l'installation d'une chaufferie CSR.

* 31 Entre 2022 et 2024, 349 928 euros ont été accordés à l'entreprise Capgemini, principalement pour des prestations d'accompagnement dans la mise en oeuvre de la « Fabrique de la donnée ». Ernst and Young a perçu 193 476 euros entre 2020 et 2024.

* 32 La « solution de référence » désigne une estimation du coût du projet en utilisant les technologies existantes.

* 33 Le taux de rendement interne (TRI) mesure la rentabilité d'un projet en pourcentage annuel. Viser un TRI inférieur à un certain seuil vise à éviter que le projet ne soit « sur-rentable » avec l'aide, ce qui signifierait qu'il aurait pu être financé.

* 34 La part biogénique en énergie désigne la proportion de déchets d'origine biogénique pondérée par la quantité d'énergie contenue dans ces déchets.

* 35 Communication de la Commission Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (JO C 101 du 17,03,2023). La France a ainsi notifié à la Commission européenne un régime d'aides (SA 107668) sous la forme de subventions directes ou d'avances remboursables visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d'énergie dans le contexte de REPowerEU.

* 36 « Tereos : une chaufferie en construction », La Gazette France, 6 novembre 2024.

* 37 « Novacarb continue sa décarbonation avec une chaudière à 130 millions d'euros », Le journal des entreprises, 12 avril 2024. Il faut également relever que la région Grand Est a participé au financement du projet pour un montant de 1,5 millions d'euros.

* 38 Réponses de la Federrec au questionnaire du rapporteur spécial.

* 39 La méthode de l'analyse du cycle de vie consiste à mesurer et comparer l'ensemble des impacts d'un produit, d'un service ou d'un procédé depuis l'extraction des matières premières requise pour le fabriquer jusqu'à sa fin de vie, en passant par son transport et son utilisation.

* 40 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 171.

* 41 L'eutrophisation marine désigne l'appauvrissement en oxygène des milieux marins consécutive à l'accumulation de biomasse. L'apport excessifs de certains nutriments, comme les nitrates, peut notamment provoquer la croissance excessive d'algues, tel que c'est le cas des algues vertes en Bretagne.

* 42 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 84.

* 43 « Évaluation de l'empreinte environnementale de la filière CSR », Ademe, juillet 2025, page 131.

* 44 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.

* 45 Réponses de la FEDERREC au questionnaire du rapporteur spécial.

* 46 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur.

* 47 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.

* 48 Réponses de la Federrec au questionnaire du rapporteur spécial.