EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique

Mise en place d'une dérogation

à l'interdiction de pulvérisation aérienne

de produits

phytopharmaceutiques pour des traitements par drone

de certaines cultures et

parcelles agricoles

Cet article vise, sans remettre en cause l'interdiction générale de pulvériser des produits phytopharmaceutiques de façon aérienne, à permettre d'une part la mise en oeuvre d'une dérogation encadrée concernant le traitement par drone des parcelles agricoles comportant une pente minimale de 20 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol. Cette dérogation ne s'applique qu'à l'usage de produits de biocontrôle, de faible risque et utilisés en agriculture biologique.

D'autre part, l'article permet de conduire des essais d'une durée de trois ans sur d'autres types de parcelles agricoles, lorsque l'usage d'un drone présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement. Ces essais, après avoir fait l'objet d'une évaluation, pourront, le cas échéant, être pérennisés.

La commission des affaires économiques a par deux fois adopté des dispositifs visant à permettre, dans certaines conditions, l'usage de drones pour le traitement phytopharmaceutique des cultures, considérant que cet usage présente de nombreux avantages, au premier rang desquels une meilleure protection des applicateurs.

Aussi, a l'initiative de son rapporteur Henri Cabanel, la commission des affaires économiques s'est une nouvelle fois prononcée en faveur de la mesure, dont la rédaction est pratiquement identique à celle figurant à l'article 2 de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, adoptée en séance publique le 27 janvier 2025. Elle souligne toutefois, avec son rapporteur, que ce texte ne permettra de traiter que très imparfaitement les problématiques particulières affectant la filière de la banane.

La commission a adopté l'article sans modification.

I. La situation actuelle - La nécessité de faire évoluer le cadre législatif relatif à l'usage des drones en agriculture dont il est attendu de multiples bénéfices

A. Une interdiction de principe de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques

Un produit phytopharmaceutique se définit, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), comme « un produit composé d'une ou plusieurs substances actives et de co-formulants. Ces produits sont destinés notamment à protéger les végétaux contre des organismes nuisibles, assurer leur conservation ou encore détruire les végétaux indésirables »1(*).

En droit européen, la définition d'un produit phytopharmaceutique figure à l'article 2 du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Il dispose qu'un produit phytopharmaceutique est composé ou contient des substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, et destiné à l'un des usages suivants :

· « a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ;

· b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;

· c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ;

· d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux ;

· e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l'eau pour protéger les végétaux. »

Ce règlement, de même que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (directive SUD), constituent les deux textes pivots de la législation européenne en matière de produits phytopharmaceutiques, auxquels doivent nécessairement se conformer les législations nationales en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne.

L'article 9 de cette même directive dispose, en son 1, que « les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite ». En son 2, toutefois, est énoncée la possibilité d'autoriser de manière dérogatoire cette même pulvérisation aérienne sous six conditions cumulatives :

« a) il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des pesticides ;

b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l'État membre à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne ;

c) l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d'une connaissance suffisante ;

d) l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d'un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d'utilisation de matériel et d'aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides ;

e) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s'assurer de l'absence d'effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n'est pas à proximité immédiate de zones résidentielles ;

f) à compter de 2013, l'aéronef est équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. »

Cette interdiction au niveau européen trouve sa traduction en droit interne à l'article L. 253-8 du CRPM, qui pose, en son I, le principe de l'interdiction de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la seule exception actuellement en vigueur :

« La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »

Il est à noter que si l'usage des drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est proscrit, ceux-ci peuvent néanmoins être utilisés en agriculture pour d'autres usages, comme outil de surveillance des cultures, de détection d'adventices ou encore d'aide au semis de graines. Dans ces cas l'usage du drone est régi, au niveau européen, par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord et, au niveau français, par l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, dit arrêté « Espace ». Les règles établies sont générales et ne contiennent pas de spécificités agricoles.

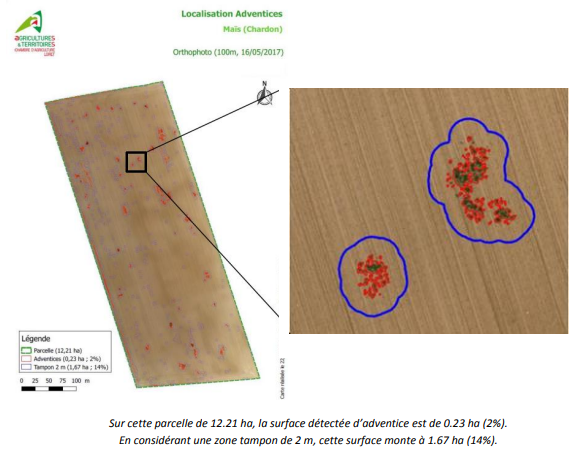

Ainsi, certaines chambres d'agriculture emploient d'ores et déjà des drones ou ont mené des expérimentations en matière d'agriculture de précision. En 2018, la chambre d'agriculture du Loiret a mené des essais visant à détecter les adventices par drone. La localisation précise et précoce des adventices peut permettre, dans certaines conditions, de réduire les quantités de produits phytopharmaceutiques épandues, ce qui constitue une amélioration tant du point de vue de l'environnement que de l'équation économique de l'exploitant. En revanche, en l'état du droit, une pulvérisation de précision par drone de produits phytopharmaceutiques demeure proscrite.

Source : Note de la chambre d'agriculture du Loiret, 2018

B. Des bénéfices multiples attendus de l'usage de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques

L'article 82 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », est venu instaurer, pour une période de trois ans, une dérogation à l'interdiction d'usage de drones pour l'épandage aérien, pour permettre de mener des expérimentations sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. L'objet de cette expérimentation, évaluée par l'Anses, était notamment de « déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail », ainsi que la réduction des risques pour la santé et l'environnement.

Conformément à l'article susmentionné, la dérogation permettant l'expérimentation a pris fin en octobre 2021. Le 1er juillet 2022, répondant à la demande du législateur, l'Anses a publié une note d'appui scientifique et technique relative à « l'expérimentation de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques ». Cette note de 44 pages s'appuie sur six expérimentations menées (quatre en vignes en pente, une sur pommiers et une sur bananeraies pour un total de plusieurs dizaines d'essais) ainsi que sur les résultats d'essais menés en Suisse et ayant fait l'objet d'une publication dans la revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture.

L'analyse effectuée porte sur différents paramètres à savoir :

· la qualité de la pulvérisation :

o qualité des dépôts de pulvérisation

o mesure de l'efficacité biologique

· les données concernant l'exposition de l'environnement :

o sur pommiers

o sur bananeraies

o sur vignes artificielles

· les données concernant l'exposition des personnes :

o exposition des opérateurs

o exposition des riverains

o analyse de la dérive

Les conclusions de l'agence, figurant aux pages 28 à 31 de sa note scientifique et technique, varient certes selon le paramètre concerné, mais tendent assez clairement à montrer l'utilité de l'usage des drones.

Concernant l'efficacité en termes de protection phytosanitaire, l'Anses conclut notamment que « D'après les données soumises, le recours à des traitements par drone apparaît donc comme une solution intéressante pour protéger les cultures des bio-agresseurs problématiques dans certaines conditions biologiques (faibles pressions en maladies), végétatives (volume foliaire limité et/ou port ouvert), climatiques (sols instables) et/ou topographiques (très fortes pentes). Toutefois, en conditions plus limitantes, les performances des drones de pulvérisation apparaissent inférieures à celles de pulvérisateurs terrestres classiques. »

Concernant la problématique sensible de la dérive, les essais aboutissent à des situations dans lesquelles la dérive est globalement inférieure à ce que l'on observe en faisant usage de pulvérisateurs conventionnels, de même qu'à des situations dans lesquelles la dérive est supérieure. L'Anses conclut que : « Ces essais fournissent des résultats préliminaires intéressants. Cependant, ils doivent être considérés avec précaution compte tenu du jeu de données très restreint. De plus, de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L'analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Elle invite à poursuivre les expérimentations.

Concernant l'exposition de l'opérateur, l'Anses conclut que « En vigne en forte pente, l'exposition des opérateurs est très inférieure lors de l'utilisation avec un drone en comparaison à une utilisation avec un chenillard, en particulier lors de la phase d'application ».

Concernant l'exposition du travailleur, l'Anses présente des conclusions plus mitigées : « Plusieurs études montrent que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec les matériels d'application classiques. Ainsi, la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures sur l'exposition des travailleurs se pose ».

Enfin, concernant les résidents à proximité, l'Anses souligne l'importance capitale des buses antidérive et des conditions d'utilisation du drone : « Les conditions d'utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. En effet, le vent, le type de buse, la vitesse d'avancement du drone et la hauteur de pulvérisation sont des facteurs ayant un impact important sur la dérive ».

Au total, si les conclusions de l'Anses ne sont pas univoques, elles tendent clairement à souligner l'utilité de la pulvérisation par drone, et particulièrement pour les opérateurs. Auditionnés par le rapporteur dans le cadre de ses travaux sur le texte, les représentants de l'Agence ont confirmé cette analyse, soulignant que depuis 2018, les technologies entourant l'usage des drones avaient selon toute vraisemblance poursuivi leur rythme de sophistication.

II. Le dispositif envisagé - Une autorisation de pulvérisation par drone de certains produits phytopharmaceutiques dans des cas très limités

Le dispositif proposé vise à réécrire le I de l'article L. 253-8 du CRPM. Il se compose de trois parties.

Premièrement, dans un I, le principe de l'interdiction de pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est maintenu, conformément aux prescriptions du 1 de l'article 9 de la directive SUD. Il est cependant assorti d'une réserve, développée dans un I bis commenté ci-après.

Deuxièmement, toujours conformément aux dispositions de la directive SUD, et plus particulièrement des 2 à 6 de son article 9, un I bis instituant deux cas dérogatoires à l'interdiction de principe figurant au I.

Le premier cas, figurant au 1° du I bis est une reprise du droit existant à savoir « en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne (et donc pas uniquement par drone) de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé ».

Le second cas, prévu au 2°, est nouveau et constitue le coeur du dispositif de la proposition de loi. Il prévoit que l'usage d'aéronefs circulant sans personne à bord (drones) peut être autorisé pour application de trois types de produits phytopharmaceutiques à savoir de biocontrôle, autorisés en agriculture biologique et à faible risque, « lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre », et pour trois usages limitatifs : les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères porte-greffes conduites au sol.

Cette dérogation vise donc à tirer imparfaitement parti des dispositions de la directive de 2009 puisque d'une part, en rendant les critères de la santé des personnes et de l'environnement alternatifs, elle contrevient aux critères cumulatifs établis au a) du 2 de l'article 9, et que d'autre part, elle est plus restrictive en ce qui concerne le type de produit pouvant être utilisé, puisque l'article 9 ne fait pas mention d'une obligation de n'autoriser que des produits présentant des risques faibles.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé définira les conditions d'autorisation de ces programmes d'application, de manière à veiller au respect des conditions figurant à l'article 9 de la directive précitée.

Il convient de noter que si la loi procédait ainsi à la levée du verrou législatif à l'usage, dans certaines conditions, de drones, les extensions d'usage des produits phytopharmaceutiques en question devront être sollicitées auprès de l'Anses, ce qui constitue une sécurité supplémentaire du point de vue de la préservation de la santé humaine et de l'environnement.

Troisièmement, un I ter prévoit que, toujours par dérogation à l'interdiction de principe figurant au I, ces mêmes programmes peuvent aussi être autorisés, dans les conditions figurant aux 1° et 2° du I bis, pour des types de parcelles et de cultures autres que les trois cas prévus au I bis, à titre d'essai visant à déterminer les avantages observés sur la santé des opérateurs et sur l'environnement. Ces essais doivent faire l'objet d'une évaluation par l'Anses avant de pouvoir, le cas échéant, être pérennisés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.

En outre, il est prévu qu'un décret définisse les conditions d'autorisation et les modalités de réalisation des essais prévus au I ter, et, de façon répétitive au regard des dispositions figurant déjà au I bis, d'un arrêté définissant les conditions de réalisation des programmes d'application une fois ceux-ci pérennisés.

Produits phytopharmaceutiques de

biocontrôle, à faible risque

et utilisés en agriculture

biologique : quelles différences ?

Les produits de biocontrôle sont définis aux articles L. 253-6 et l'article D. 253-33-1 du CRPM comme répondant à une double condition concernant leur origine naturelle et leur niveau de risque faible. Selon les informations transmises au rapporteur par les services du ministère chargé de l'agriculture, environ 750 produits de biocontrôle sont référencés (macro-organismes, extraits végétaux, phosphonates de potassium, soufre, huiles de paraffines, micro-organismes, phéromones...). Si des réflexions sont en cours, il n'existe actuellement pas de définition européenne de ces produits.

Les produits à faible risque relèvent de l'article 47 du règlement 1107/2009. Ils répondent à deux critères principaux à savoir que les substances actives qu'ils contiennent soient approuvées en tant que substances à faible risque, et que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne soient pas nécessaires pour l'utilisation du produit. 56 produits à faible risque sont actuellement autorisés, figurant tous dans la liste des quelque 750 produits de biocontrôle.

Les produits autorisés en agriculture biologique relèvent du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil et son règlement d'exécution (UE) n° 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.

Ces trois catégories de produits sont proches mais ne se recoupent pas totalement. En effet, si les produits de biocontrôle et ceux utilisés en agriculture biologique doivent être d'origine naturelle, tel n'est pas le cas des produits à faible risque. De plus, les herbicides et les hormones ne sont pas utilisables en agriculture biologique, de même que la plupart des produits naturels produits par voie de synthèse. Enfin, notons que les produits cupriques (à base de cuivre), utilisés en agriculture biologique, sont exclus des classifications de biocontrôle ou de produits à faible risque du fait du classement du cuivre comme substance candidate à la substitution à l'échelle européenne.

III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A. En commission

En commission des affaires économiques, les députés ont adopté 20 amendements, dans l'objectif :

- d'assurer la conformité du dispositif au droit européen en rendant les critères relatifs à la santé humaine et à l'environnement cumulatifs et non alternatifs2(*) ;

- durcir les conditions de mise en oeuvre de la dérogation à l'interdiction générale d'épandage aérien notamment en relevant de 20 % à 30 % le pourcentage de pente à partir duquel l'épandage par drone sera autorisé4(*), en interdisant cet usage à moins de 250 mètres des zones d'habitation5(*) ou encore en interdisant les essais sur le périmètre des espaces naturels6(*) ;

- mieux associer l'Anses et les organisations professionnelles et syndicales représentant des exploitants et des salariés agricoles dans l'élaboration de l'arrête interministériel définissant les conditions d'autorisation des programmes d'épandage par drone7(*) ;

- de supprimer la périodicité de la présentation de l'évaluation des essais devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst)8(*) ;

- améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif et lever certaines ambiguïtés9(*).

B. En séance publique

En séance publique, les députés ont adopté 12 amendements visant essentiellement à :

- revenir sur le durcissement des conditions d'usage des drones opéré en commission, en repassant le pourcentage de pente à 20 %, en supprimant l'interdiction d'épandage à moins de 250 mètres des zones habitées ainsi que l'interdiction des essais dans le périmètre des espaces naturels10(*) ;

- préciser la rédaction du dispositif pour en assurer la compatibilité avec le droit européen11(*) ;

- associer l'Anses dans le processus de rédaction du décret définissant les contours des essais d'épandage par drone pouvant être menés12(*) ;

- supprimer l'article 2, comportant un gage sans objet13(*).

IV. La position de la commission - Une évolution du droit soutenue de longue date par la commission

La commission des affaires économiques du Sénat soutient de longue date la levée de la surtransposition du droit européen consistant à ne prévoir aucune dérogation permettant l'usage de drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques.

Si l'interdiction de principe d'épandage par voie aérienne est tout à fait justifiée au regard des risques de dérive dans le cas d'usage d'hélicoptères, le développement des drones, beaucoup plus légers, manoeuvrables et précis, justifie d'adapter le droit en vigueur. Certains pays, à l'instar de l'Allemagne, ont d'ores et déjà légiféré en ce sens.

La position du Sénat a par ailleurs été par deux fois exprimée.

Premièrement, à l'occasion du vote, en mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France des sénateurs Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou, dont l'article 8 visait à permettre, sous forme d'une nouvelle expérimentation, l'usage de drones pour effectuer des traitements aériens de produits phytopharmaceutiques.

Secondement, à l'occasion du vote, en janvier 2025, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, des sénateurs Laurent Duplomb et Franck Menonville.

Le dispositif proposé est, à une exception près, identique au dispositif adopté dans le cadre de l'examen en séance publique de l'article 2 de la proposition de loi « contraintes », la différence consistant dans le pourcentage de pente à partir duquel la dérogation à l'interdiction d'usage de certains produits phytopharmaceutiques trouverait à s'appliquer. La version votée au Sénat, dans le cadre du compromis global trouvé entre le rapporteur Pierre Cuypers et le Gouvernement, faisait mention d'une pente supérieure ou égale à 30 %. La version adoptée par l'Assemblée nationale retient un seuil de 20 %, ce qui paraît au rapporteur tout à fait opportun dans la mesure où les engins agricoles ne peuvent d'ores et déjà pratiquement pas opérer dans de telles situations sans mettre en risque la sécurité des opérateurs.

Si le rapporteur soutient le texte, il note avec la commission qu'il ne traitera qu'imparfaitement la problématique de la filière banane. Cette filière est en effet confrontée à une baisse tendancielle de ses rendements en raison du retrait progressif des produits phytopharmaceutiques disponibles ainsi que de l'interdiction des traitements aériens depuis plus de 10 ans. Ces évolutions ont été concomitantes de l'arrivée dans les années 2010 de la cercosporiose noire14(*), un champignon dévastateur et pour lequel un traitement fongicide sur les feuilles du dessus des bananiers est nécessaire. Ce traitement est actuellement administré par voie terrestre par des opérateurs équipés d'un pulvérisateur à dos d'une trentaine de kilogrammes, qui renoncent souvent à porter en plus la combinaison de protection en raison du climat tropical sur place. Si le présent texte ouvrira la possibilité de pulvériser des produits de biocontrôle par drone sur les bananeraies, il ne permettra pas de soulager les travailleurs administrant depuis le sol le fongicide utilisé dans la lutte contre ce champignon, qui ne s'inscrit pas dans la typologie des produits autorisés dans le cadre de la dérogation.

Aussi, la commission et son rapporteur estiment que la problématique particulière de cette filière importante ne sera pas épuisée par l'adoption du présent texte, et soulignent la nécessité de poursuivre la réflexion sur l'accompagnement de la filière, et, le cas échant, sur l'usage des drones spécifiquement pour la banane.

Pour autant, à l'invitation de son rapporteur, la commission a fait le choix de sécuriser une première avancée significative en adoptant sans modification un texte certes perfectible, mais attendu de longue date. Ce choix est conforté par les demandes convergentes d'une large partie des représentants agricoles entendus par le rapporteur, de sécuriser en premier lieu un dispositif voté à l'issue de longs débats à l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a rappelé, en commission, que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale était d'ores et déjà très encadré, tant du point de vue du type de produits utilisables que de celui des usages. En outre, le droit commun entourant l'usage de produits phytopharmaceutiques demeure inchangé, et notamment la nécessité d'obtenir une extension d'usage d'un produit par l'Anses, ou encore celle, pour l'agriculteur, de disposer du Certiphyto.

Consciente des risques qu'une modification du texte aurait fait peser sur l'avenir même du texte, la commission a adopté l'article unique sans modification.

La commission a adopté l'article sans modification.

* 1 Site internet de l'Anses.

* 23 Amendements CE4, CE15, CE16, CE46 et CE47.

* 4 Amendements CE27 et CE32.

* 5 Amendement CE17.

* 6 Amendement CE19.

* 7 Amendements CE19 et CE58.

* 8 Amendement CE65.

* 9 Amendements CE56, CE57, CE59, CE60, CE64, CE29, CE67, CE65, CE66.

* 10 Amendements 57, 33, 48, 60, 73 et 61.

* 11 Amendements 38 et 37.

* 12 Amendements 45 et 47

* 13 Amendements 2 et 25

* 14 Depuis 2010 pour la Martinique et 2012 pour la Guadeloupe.