VI. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

A. ENVIRON LA MOITIÉ DES SURCOÛTS DU VIEILLISSEMENT PAR RAPPORT À L'AN 2000 SE FONT DÉJÀ SENTIR

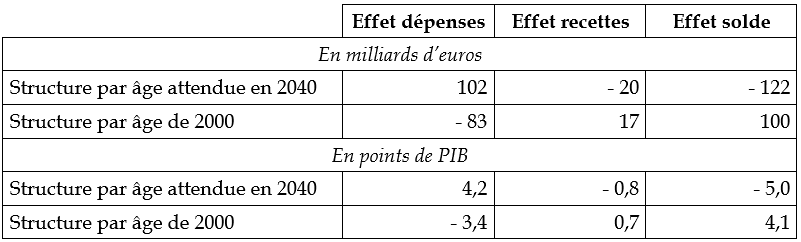

Afin d'isoler l'impact du vieillissement sur les finances sociales, on peut simuler l'impact qu'aurait, sur les dépenses de protection sociale actuelles, la pyramide des âges d'une autre année, par exemple 2000 ou 2040. Cela permet de faire l'économie des nombreuses hypothèses (économiques, juridiques...) nécessaires pour un exercice de projection.

Ainsi, selon Pierre-Yves Cusset, chef de projet à France Stratégie, en 2019, le vieillissement dégradait déjà le solde de 4,1 points de PIB, et en 2040, il le dégradera de 5 points de PIB supplémentaires (par rapport à 2019).

De ce point de vue, la France est « au milieu du gué ».

Dépenses et recettes de protection sociale

en 2019 simulées

avec une structure par âge

différente

(en milliards d'euros et en points de PIB)

Source : D'après un tableau transmis par Pierre-Yves Cusset aux rapporteures (données issues de : Pierre-Yves Cusset, « Protection sociale : le choc du vieillissement est-il (in)soutenable ? », La Note d'analyse n° 111, France Stratégie, juillet 2022)

B. Y A-T-IL DEVANT NOUS UN « MUR DU VIEILLISSEMENT » ?

On parle souvent d'un « mur du vieillissement ». En fait, il est pour l'essentiel déjà franchi.

1. Dans le cas des retraites, l'essentiel de l'effort a déjà été fait

Dans le cas des retraites, selon les projections du COR de juin 2025, le déficit du système de retraite, actuellement à peu près équilibré, augmenterait pour atteindre 0,7 point de PIB en 2040 (et 1,4 point de PIB en 2070).

À titre de comparaison, il ressort des simulations précitées de France Stratégie que si rien n'avait été fait, en 2019 le déficit du système de retraite aurait été accru de 4,1 points de PIB par rapport à 2000, et en 2040 il serait encore accru de 5 points de PIB supplémentaires par rapport à 2019.

2. Dans le cas de la santé, le vieillissement ne devrait pas beaucoup plus majorer la croissance des dépenses qu'actuellement

Dans le cas des dépenses de santé, les études disponibles suggèrent que le vieillissement, dont l'effet sur le solde aurait été négligeable jusqu'à la fin des années 199098(*), majorerait depuis le début des années 2000 la croissance annuelle des dépenses de plus de 0,5 point99(*), cet effet devant à peu près se maintenir jusqu'en 2040100(*).

Par ailleurs, dans le cas des dépenses de santé, le vieillissement n'est qu'un facteur de croissance parmi d'autres, avec en particulier le progrès technologique et ce que les économistes appellent l'« effet Baumol »101(*).

3. Dans le cas de l'autonomie, une augmentation des dépenses modeste en niveau mais importante rapportée aux dépenses de l'ensemble de la branche

Selon les projections de la Mecss indiquées ci-avant, sans mesures nouvelles de 2023 à 2070 le déficit de la branche autonomie augmenterait de seulement 0,6 point de PIB.

Toutefois cette projection « rassurante » ne traduit pas la totalité de la situation.

Tout d'abord, les dépenses de la branche ne correspondent qu'à une partie des dépenses publiques en faveur de l'autonomie, environ 1,5 fois plus élevées102(*). Ainsi, pour l'ensemble des dépenses publiques, l'augmentation des dépenses en faveur de l'autonomie entre 2023 et 2070 serait d'environ 1 point de PIB.

Ensuite, à l'échelle de la branche, cette augmentation des dépenses de 0,6 point de PIB d'ici 2070, et donc des capacités de prise en charge correspondantes, représente un défi considérable, d'autant plus que près de la moitié de la hausse aurait lieu d'ici 2040103(*).

Par ailleurs, la notion de « politiques inchangées » pourrait être peu adaptée s'agissant d'une branche créée seulement en 2021. Ainsi, selon les projections de 2024 de la Commission européenne104(*), dans le cas de la France les dépenses publiques en faveur de l'autonomie105(*) passeraient de 1,9 point de PIB en 2022 à 2,6 points de PIB en 2070 selon le « scénario de référence », mais 4,8 points de PIB selon le « scénario de risque »106(*).

* 98 Catherine Bac, Gérard Cornilleau, « Comparaison internationale des dépenses de santé : une analyse des évolutions dans sept pays depuis 1970 », Études et résultats, n° 175, juin 2002.

* 99 L'effet de l'âge sur le taux de croissance des dépenses de santé serait passé de 0,3 point de 1992 à 2000 à 0,7 point en 2000-2008 et 0,6 point en 2000-2008 (Brigitte Dormont, Hélène Huber, Vieillissement de la population et croissance des dépenses de santé, rapport de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012 (hal-01520109)) ; et il aurait été de 0,6 point en 2011-2015 (Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour des finances publiques soutenables, adaptées aux nouveaux défis, rapport au Premier ministre, janvier 2022).

* 100 OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en.

* 101 L'effet Baumol est la tendance des prix des secteurs intensifs en main-d'oeuvre (comme la santé) à augmenter plus rapidement que ceux du reste de l'économie, du fait de gains de productivité plus faibles.

* 102 Les dépenses de la branche autonomie sont actuellement de 1,4 point de PIB, alors que la Commission européenne retient un périmètre de dépenses de 2 points de PIB. Elle intègre en effet notamment les dépenses des départements et certains soins de longue durée pris en charge par le système de santé.

* 103 Selon les projections de la Commission européenne, à politiques inchangées le nombre de personnes dépendantes (âgées ou non) prises en charge augmenterait de près de 500 000 dans les années 2030, soit environ deux fois plus que dans la décennie précédente ou dans la décennie suivante.

* 104 Commission européenne, « 2024 Ageing Report - Economic & Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070) », Institutional Paper 279, avril 2024.

* 105 Personnes handicapées et personnes âgées dépendantes.

* 106 Supposant, pour chaque tranche d'âge, un alignement du coût de prise en charge individuelle et de la probabilité d'être prise en charge sur la moyenne de l'Union européenne.