II. DES OPTIONS LIMITÉES ?

Le présent rapport présente en annexe IV un chiffrage des principales mesures envisageables pour ramener la sécurité sociale à l'équilibre.

Dans les développements ci-après, les rapporteures se sont efforcées de présenter les principaux enjeux, en distinguant ce qui relève du constat de ce qui relève du choix politique.

A. POUR RESPECTER LA TRAJECTOIRE D'ONDAM DE LA LFSS 2025, RÉALISER UN EFFORT NET SUR L'ONDAM D'ENVIRON 4 MILLIARDS D'EUROS PAR AN

1. La maîtrise de l'Ondam, une nécessité pour que la sécurité sociale reste finançable à long terme

Comme on l'a vu dans la première partie, laisser les dépenses de la branche maladie suivre leur tendance spontanée conduirait à les porter de 9 à 15 points de PIB d'ici 2070.

Une telle évolution ne pourrait manifestement pas être financée, que ce soit par des baisses de dépenses ou des augmentations de prélèvements obligatoires. L'absence de maîtrise des dépenses de santé conduirait donc inévitablement à la « désocialisation » d'une part importante de celles-ci, ce que, selon les rapporteures, il convient d'éviter, afin de préserver notre modèle de protection sociale.

Aussi, la prévision pluriannuelle annexée à la LFSS pour 2025 fixe un objectif de croissance de l'Ondam de 2,9 % par an en valeur, correspondant à peu près à la prévision de croissance du PIB en valeur. Si l'on considère que les dépenses de la branche maladie tendent spontanément à augmenter de 4,5 % par an en valeur, cela implique un effort annuel d'environ 4 milliards d'euros (net des mesures coûteuses).

2. Des mesures de maîtrise de l'Ondam déjà d'environ 4 milliards d'euros par an

Il n'existe quasiment pas de données d'exécution relatives aux mesures de maîtrise de la dépense. La DSS n'a pas été en mesure de transmettre aux rapporteures un chiffrage récapitulatif des mesures mises en oeuvre ces dernières années.

L'annexe des différents PLFSS relative à l'Ondam comprenait toutefois jusqu'en 2021113(*) des données prévisionnelles, synthétisées jusqu'en 2020 par un rapport de 2021 du HCAAM114(*).

Sur la période 2015-2021, celles-ci se sont élevées à 4 milliards d'euros en moyenne, comme le montre le tableau ci-après.

Synthèse des mesures prévisionnelles

de maîtrise de l'Ondam

indiquées par les documents

annexés aux PLFSS (2015-2021)

(en milliards d'euros)

|

Volume |

Prix |

Prise en charge |

Total |

|

|

Maîtrise médicalisée, tarifs et pertinences des actes et produits (conventions médicales, promotion des génériques et biosimilaires, etc.) |

0,5* |

0,5* |

1,0 |

|

|

Parcours de soins (chirurgie ambulatoire, alternatives à l'hospitalisation, réduction des hospitalisations évitables, etc.) |

0,3 |

0,3 |

||

|

Arrêts de travail, transports de patients |

0,3 |

0,3 |

||

|

Efficience administrative des hôpitaux (essentiellement optimisation des achats) |

0,7 |

0,7 |

||

|

Tarifs et remises des produits de santé |

1,3 |

1,3 |

||

|

Lutte contre la fraude |

0,1 |

0,1 |

||

|

Mise à contribution des patients et complémentaires |

0,3 |

0,3 |

||

|

Total |

1,1 |

2,5 |

0,4 |

4,0 |

Remarque : ce tableau ne prend pas en compte les efforts sur la masse salariale des établissements de santé.

* Répartition conventionnelle par la Mecss.

Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021

Les rapporteures se sont efforcées, à titre indicatif, de ventiler les mesures selon qu'elles visent à agir sur les volumes, sur les prix ou sur la prise en charge. Ainsi, sur les 4 milliards d'euros d'économies annuelles, 2,5 milliards d'euros auraient porté sur les prix (prix des médicaments, prix des achats hospitaliers, dans une moindre mesure rémunération des soins de ville).

Ce tableau doit être considéré avec prudence. En particulier, il ne concerne que les prévisions associées aux PLFSS, et il est probable que les mesures n'ont pas toutes été mises en oeuvre ou eu les rendements attendus. Ainsi, selon la Cour des comptes, en 2024, les économies auraient été inférieures de 25 % aux objectifs (cf. encadré). Par ailleurs, certains chiffrages sont contestables115(*). En outre, le tableau ne prend pas en compte d'autres instruments de maîtrise des coûts, comme la maîtrise de la masse salariale.

Le non-respect des objectifs de mesures de

maîtrise de l'Ondam en 2024,

selon la Cour des

comptes

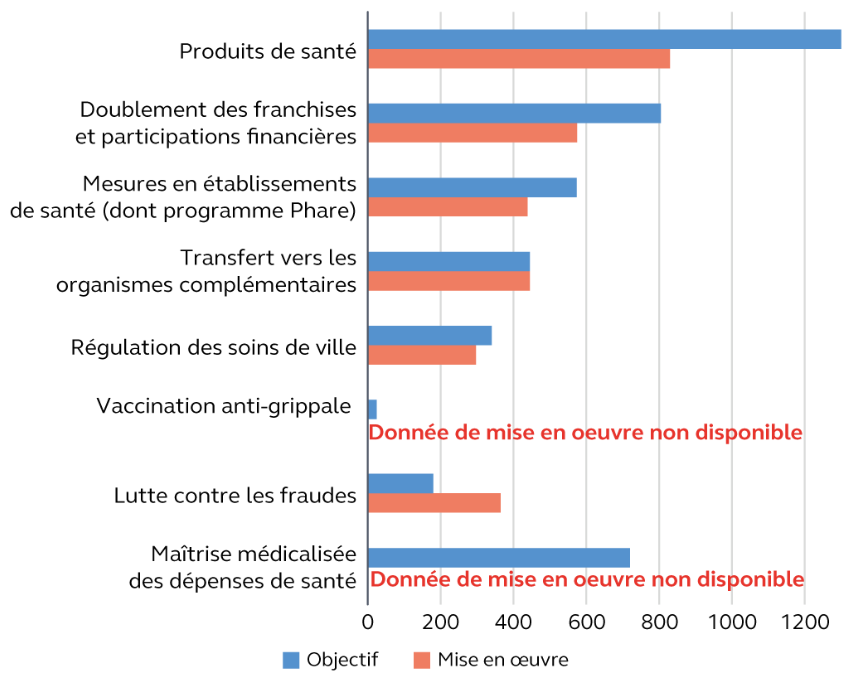

« En 2024, selon des informations disponibles partiellement, les mesures de maîtrise des dépenses n'ont été qu'en partie mises en oeuvre. Sur un objectif de 4,4 milliards d'euros, la part non réalisée peut être estimée entre 0,7 milliard d'euros et 1,1 milliard d'euros, soit jusqu'à 25 % de l'objectif. Le doublement des franchises et participations des usagers est intervenu plus tardivement que prévu et les baisses de prix de produits de santé ont été inférieures aux attentes. Les montants de maîtrise médicalisée des dépenses de santé (720 millions d'euros attendus) ne sont pas encore disponibles. Les mesures de prévention en santé en vue de réduire la dépense de santé demeurent limitées (25 millions d'euros pour la vaccination antigrippale).

« Suivi de l'exécution des mesures de maîtrise des dépenses de l'Ondam en 2024 inscrites en loi de financement de la sécurité sociale, selon la Cour des comptes

(en milliards d'euros)

« Notes : la comparaison entre économies ex ante et ex post n'est pas aisée en méthodologie. Entre ces différentes séries d'économies, il est possible d'avoir une vision ex post précise pour certaines (participations financières et franchises mesurées mensuellement par la Cnam, baisses de prix des médicaments, etc.). Pour d'autres, la mise en oeuvre n'est pas directement observable (maîtrise médicalisée des dépenses de santé, mesures en établissements de santé).

« Le résultat de la lutte contre les fraudes correspond au montant de préjudice détecté et stoppé par la Cnam.

« Sources : Cour des comptes d'après les données de la DSS, de la DGOS, du CEPS, de la Cnam, et les annexes Ondam du PLFSS et Maladie du Placss »

Source : Cour des comptes, La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2025

Ce montant de 4 milliards d'euros par an est cohérent avec les estimations disponibles par ailleurs. Ainsi, selon un rapport116(*) de l'Igas et de l'IGF, sur la période 2005-2012, la croissance de l'Ondam, de 3,2 % par an en moyenne, aurait résulté d'une croissance spontanée de 4,4 % et de mesures de régulation de 1,2 point (soit environ 3 milliards d'euros).

La maîtrise médicalisée des dépenses (environ 0,5 milliard d'euros par an)

Les seules mesures suivies en exécution dans des documents publics sont celles relatives à la maîtrise médicalisée des dépenses, d'environ 0,5 milliard d'euros par an (pour un objectif annuel d'environ 0,6 milliard d'euros). Ce suivi est assuré par la Cnam, qui renseigne l'indicateur correspondant du rapport sur l'évaluation des dépenses de sécurité sociale (Repss) relatif à la santé117(*).

En moyenne, et en chiffres arrondis, la maîtrise médicalisée se serait répartie depuis 2005 entre environ 0,3 milliard d'euros pour les prescriptions de médicaments (dont 20 % pour la réduction de la surprescription de statines118(*)), 0,1 milliard d'euros pour d'autres prestations et 0,1 milliard d'euros pour les transports médicalisés et les arrêts de travail.

3. Les propositions faites par la Cour des comptes en avril 2025 et par la Cnam en juillet 2025 ont seulement pour objet de permettre le respect de l'Ondam prévu par la LFSS pour 2025

a) Des propositions très proches par leur nature

La Cour des comptes, dans sa note sur l'Ondam d'avril 2025119(*), et la Cnam, dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025120(*), proposent des mesures devant permettre de réaliser des économies de respectivement 19,7 milliards d'euros d'ici 2029 (soit environ 5 milliards d'euros par an) et 22,5 milliards d'euros d'ici 2030 (soit environ 4,5 milliards d'euros par an).

S'y ajoutent quelques mesures relatives aux recettes, qui portent ces montants à respectivement 20,4 et 25,0 milliards d'euros. Dans le cas de la Cour, il s'agit de majorer les transferts de la branche AT-MP à la branche maladie (ce à quoi la commission s'est opposée en 2024121(*) et qui en tout état de cause n'a pas d'effet sur le solde de la sécurité sociale). Dans le cas de la Cnam, il s'agit de compenser la tendance spontanée de ses recettes à diminuer en points de PIB, du fait du faible dynamisme de certaines recettes (comme les droits tabac, en diminution structurelle)122(*).

Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, il ne s'agit pas de ramener la branche maladie à l'équilibre, mais seulement de permettre le respect de la trajectoire de l'Ondam prévue jusqu'en 2028 par la LFSS pour 2025 (qui prévoit un déficit de la branche maladie de 16,8 milliards d'euros en 2028).

Les mesures proposées sont très proches (cf. tableau).

Les propositions de mesures d'amélioration

du solde à moyen terme

de la Cour des comptes et de la

Cnam

(en milliards d'euros)

|

Amélioration du solde en 2029 (Cour des comptes) ou 2030 (Cnam) |

||

|

Cour des comptes |

Cnam |

|

|

Lutte contre la fraude |

1,5 |

3,0 |

|

« Mieux lutter contre les fraudes dans les trois branches de la sécurité sociale qui financent l'Ondam » (proposition n° 1) |

1,5 |

|

|

« Lutte contre les fraudes » |

3,0 |

|

|

Prévention /prise en charge des maladies chroniques |

1,4 |

0,5 |

|

« Améliorer la détection et la prise en charge des maladies chroniques » (proposition n° 6) |

0,4 |

|

|

« Améliorer la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et viser une réduction des chutes et des décès induits » (proposition n° 7) |

1,0 |

|

|

« Développer la prévention secondaire et tertiaire pour réduire la prévalence des maladies chroniques et leurs complications » |

0,5 |

|

|

Pertinence des soins |

4,4 |

4,0 |

|

« Amplifier la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et réduire les écarts de dépenses de santé atypiques constatés entre départements » (proposition n° 2) |

2,8 |

|

|

« Poursuivre le virage ambulatoire dans les établissements de santé » (proposition n° 8) |

0,8 |

|

|

« Viser l'amélioration de la qualité des soins pour réduire les évènements indésirables graves en établissements de santé » (proposition n° 9) |

0,8 |

|

|

« Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système » |

4,0 |

|

|

Parcours de soins/carte sanitaire |

1,0 |

2,0 |

|

« Dans la perspective d'organisation régionale des parcours de soins, restructurer les services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins » (proposition n° 10) |

1,0 |

|

|

« Organisation des parcours et du lien ville-hôpital : mieux prendre en charge les pathologies chroniques » |

2,0 |

|

|

Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |

1,7 |

3,0 |

|

« Dans une démarche partenariale et pluriannuelle avec les organismes complémentaires de santé, rééquilibrer les prises en charge des dépenses de santé » (proposition n° 11) |

1,3 |

|

|

« Mieux responsabiliser les assurés » (proposition n° 15) |

0,4 |

|

|

Stabilisation de la répartition des dépenses entre la sécurité sociale et les complémentaires santé par rapport à 2025 |

3,0 |

|

|

Produits de santé |

5,3 |

6,0 |

|

« Poursuivre la baisse des prix des produits de santé et accentuer les actions en faveur de leur bon usage » (proposition n° 5) |

5,3 |

|

|

« Produits de santé : assurer une régulation compatible avec la soutenabilité de notre système de santé » |

6,0 |

|

|

Rémunération des professionnels de santé |

0,0 |

2,0 |

|

« Régulation sectorielle : prévenir les phénomènes de rente et d'optimisation financière » |

2,0 |

|

|

Efficience administrative |

0,6 |

0,0 |

|

« Optimiser la gestion des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics et privés à but non lucratif » (proposition n° 4) |

0,6 |

|

|

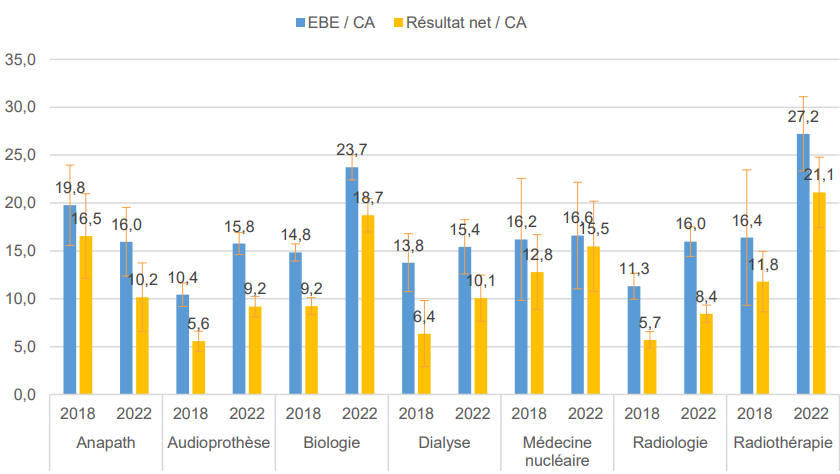

Indemnités journalières |

0,5 |

2,0 |

|

« En concertation avec les partenaires sociaux, alléger la charge pour l'assurance maladie obligatoire des indemnités journalières maladie des salariés » (proposition n° 13) |

0,5 |

|

|

« Arrêts de travail : ajuster les dispositifs de prise en charge des indemnités journalières » |

2,0 |

|

|

Transport sanitaire |

0,3 |

0,0 |

|

« Réduire la progression des dépenses de transport sanitaire » (proposition n° 3) |

0,3 |

|

|

Bonne pratique |

3,0 |

0,0 |

|

« Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS » (proposition n° 14) |

3,0 |

|

|

Total des mesures sur les dépenses |

19,7 |

22,5 |

|

Neutralisation de la tendance spontanée des recettes à diminuer en points de PIB (mesures sur les recettes) |

2,5 |

|

|

« Fixer le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie au niveau médian de l'estimation de la commission chargée de l'évaluation de la sous-déclaration des maladies professionnelles (2,8 Md€) » (proposition n° 12) |

0,8 |

|

|

Total des mesures |

20,4 |

25,0 |

Ces propositions sont présentées de manière plus détaillée dans les annexes IV et V au présent rapport.

Pour faciliter la lecture, les chiffrages indiqués sous forme de fourchette ont été remplacés par une moyenne.

Sources : D'après :

- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025

- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

b) Les propositions de la Cour des comptes

Comme le président de la sixième chambre de la Cour des comptes l'a souligné lors de son audition par la commission le 30 avril 2025, cette contribution à la revue de dépenses publiques s'appuie sur des travaux existants. Il était selon lui possible d'aller bien plus loin, en particulier dans le cas de la prévention.

La direction de la sécurité sociale estime que les mesures proposées ne sont pas toutes susceptibles de produire les montants d'économies avancés à horizon 2029. Elle souligne en outre qu'il était déjà prévu de suivre certaines pistes : transport sanitaire (protocole en cours de négociation), programme Phare, augmentation des taux d'activité ambulatoire, lutte contre la fraude.

La proposition n° 12 n'a pas d'effet sur le solde global de la sécurité sociale, et n'entre donc pas dans le champ du présent rapport.

La proposition n° 13, relative aux indemnités journalières, renvoie aux propositions plus détaillées figurant dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024.

c) Les propositions de la Cnam

Les 60 propositions de la Cnam, synthétisées dans l'annexe IV au présent rapport, sont intégralement reproduites dans son annexe V.

La Cnam propose de réaliser 4 milliards d'euros d'économies d'ici 2030 par le levier intitulé « Efficience et pertinence : déployer à large échelle une politique de sécurisation des prescriptions et de responsabilisation de l'ensemble des acteurs du système ». La Cnam préconise notamment de mieux permettre aux professionnels de santé de comparer leurs pratiques à celles de leurs pairs, d'assurer une utilisation systématique du dossier médical partagé (DMP) en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP (biologie-radiologie en priorité), de rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec intelligence artificielle) et de sécuriser « l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».

La Cnam évalue les économies permises par la lutte contre la fraude à 3 milliards d'euros en 2030 (contre 1,5 milliard d'euros pour la Cour des comptes). Les rapporteures ne sont pas en mesure d'apprécier le réalisme de cet objectif, qui implique notamment une estimation du montant global de la fraude nettement supérieure à celle retenue jusqu'à présent par la Cnam (cf. infra).

La Cnam propose de transférer 3 milliards d'euros de charges vers les complémentaires santé, correspondant à son estimation de ce qui est nécessaire pour que les parts respectives de l'assurance maladie et des complémentaires santé dans la prise en charge des dépenses de santé reste constante d'ici 2030123(*).

On peut s'étonner du faible montant des économies devant résulter du développement de la prévention. Selon l'introduction au rapport « charges et produits » du directeur général de la Cnam, il faut « une mobilisation massive en faveur de la prévention, qui doit être la grande cause de la décennie ». Pourtant, les économies attendues d'ici 2030 en ce domaine sont de seulement 0,5 milliard d'euros (contre 1 milliard d'euros pour la Cour des comptes, rien que pour les personnes âgées).

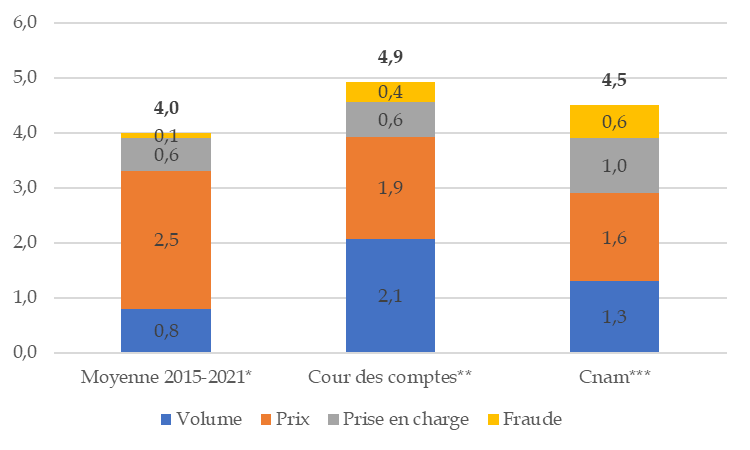

d) Par rapport à la pratique 2015- 2021, les propositions de la Cour des comptes reposent nettement plus sur les volumes, celles de la Cnam nettement plus sur la lutte contre la fraude, les volumes et la prise en charge

Le tableau ci-après répartit les mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles concernent les volumes, les prix ou la prise en charge.

Répartition des mesures proposées par la Cour des comptes et la Cnam selon qu'elles agissent sur les volumes, les prix ou la prise en charge

(en milliards d'euros)

|

Cour des comptes (économie en 2029) |

Cnam (économie en 2030) |

|

|

Propositions réduisant les volumes |

8,3 |

6,5 |

|

Prévention /prise en charge des maladies chroniques |

1,4 |

0,5 |

|

Pertinence des soins |

4,4 |

4,0 |

|

Parcours de soins/carte sanitaire |

1,0 |

2,0 |

|

Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les volumes* |

1,5 |

0,0 |

|

Propositions réduisant les prix |

7,4 |

8,0 |

|

Réduire l'ampleur habituelle des mesures nouvelles en PLFSS (3 Md€) : part concernant les prix* |

1,5 |

|

|

Produits de santé |

5,3 |

6,0 |

|

Rémunération des professionnels de santé |

0,0 |

2,0 |

|

Efficience administrative |

0,6 |

0,0 |

|

Propositions réduisant la prise en charge |

2,5 |

5,0 |

|

Transferts aux complémentaires santé et aux usagers |

1,7 |

3,0 |

|

Indemnités journalières |

0,5 |

2,0 |

|

Transport sanitaire |

0,3 |

0,0 |

|

Lutte contre la fraude |

1,5 |

3,0 |

|

Total des mesures sur les dépenses |

19,7 |

22,5 |

* Convention.

Sources : Mecss du Sénat, d'après :

- Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025

- Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

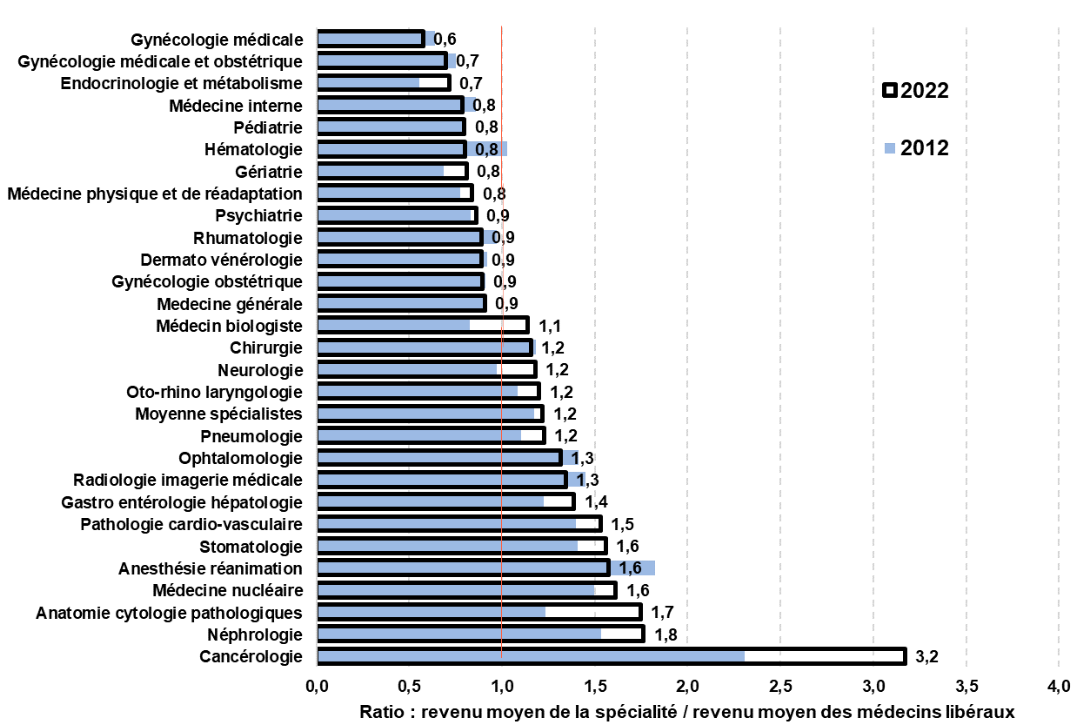

Pour la Cour des comptes comme pour la Cnam, la maîtrise de la dépense cesserait de reposer majoritairement sur les prix : les mesures concernées passeraient de 60 % en 2015-2021 (en prévision) à 35 %.

Toutefois ce résultat serait atteint par des moyens différents. Dans le cas de la Cour des comptes, il s'agirait à peu près exclusivement d'agir davantage sur les volumes (les mesures concernées passant de 0,8 milliard d'euros par an à 2,1 milliards d'euros par an). Dans le cas de la Cnam, le montant des mesures relatives aux volumes augmenterait moins (passant de 0,8 milliard d'euros à 1,3 milliard d'euros), la maîtrise de la dépense reposant presque autant sur les mesures relatives à la prise en charge (passant de 0,6 à 1 milliard d'euros) ou sur la lutte contre la fraude (passant de 0,1 à 0,6 milliard d'euros).

Répartition des mesures proposées

par la Cour des comptes et la Cnam

selon qu'elles agissent sur les volumes,

les prix ou la prise en charge : comparaison avec la pratique

passée

(en milliards d'euros par an)

* Données prévisionnelles. Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance maladie (HCAAM), Rapport sur la régulation du système de santé, 27 mai 2021 ; annexe « Ondam » du PLFSS pour 2021.

** Mecss du Sénat, d'après Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.

*** Mecss du Sénat, d'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025.

Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées

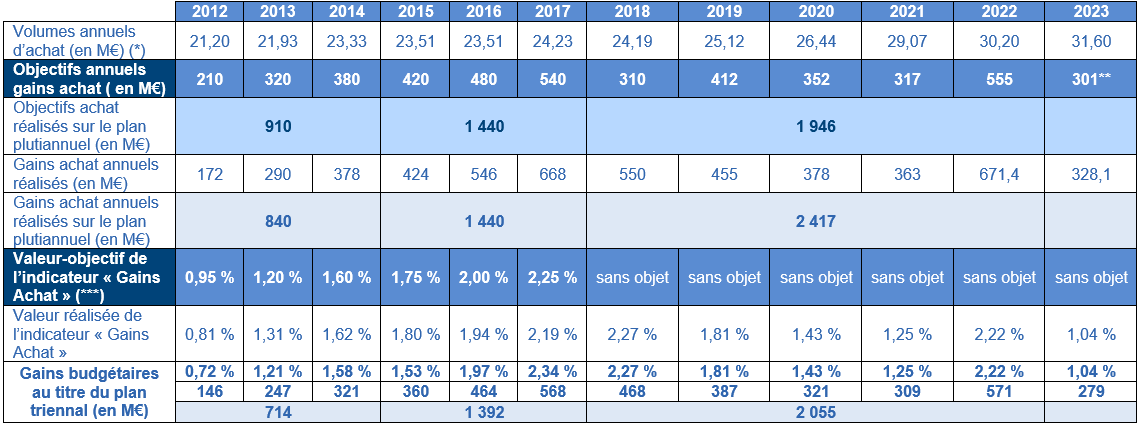

4. Limiter le coût des dépenses de médicaments ?

a) La forte augmentation des dépenses de médicaments depuis 2020

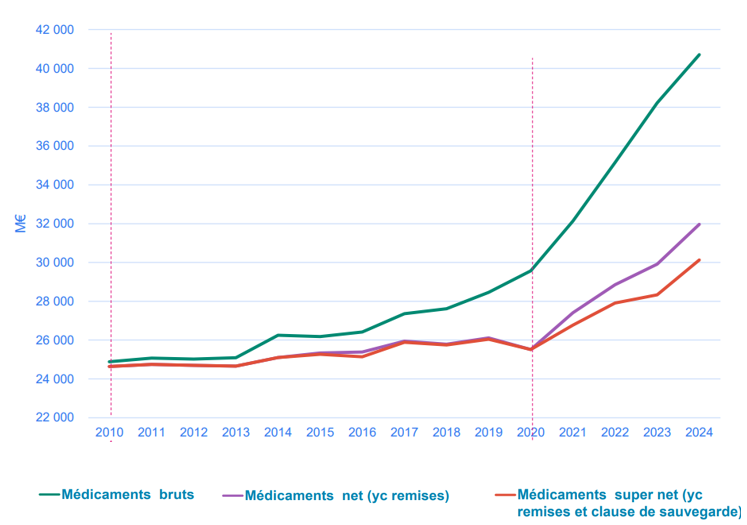

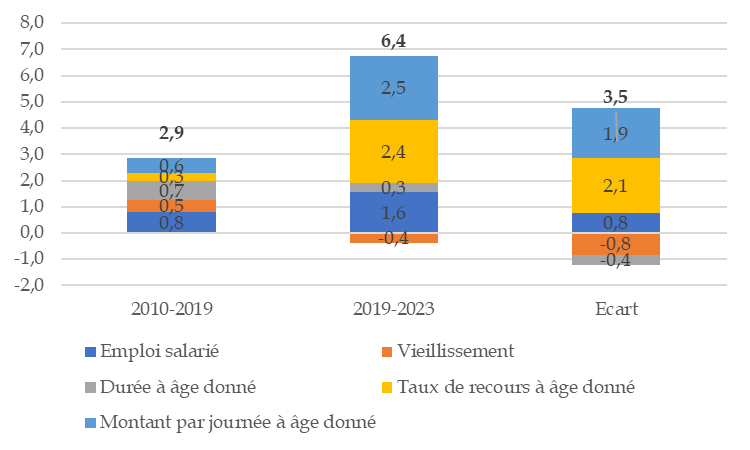

On assiste depuis 2020 à une forte croissance des dépenses de médicaments, comme le montre le graphique ci-après.

Dépenses de santé remboursées par la sécurité sociale

(en millions d'euros)

Remarque : les montants remboursés bruts sont les montants calculés sur la base des prix faciaux, les montants nets sont calculés après reversements des remises des laboratoires pharmaceutiques à l'Assurance maladie et les montants super-nets sont calculés postremboursement de la clause de sauvegarde (et correspondent donc à la dépense effective de l'Assurance maladie).

Source : D'après Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

Alors que le nombre de boîtes vendues est plutôt orienté à la baisse, et que le prix des médicaments déjà sur le marché tend à baisser au fil du temps, cet effet provient de l'introduction sur le marché de nouveaux médicaments, ainsi que de la déformation de la consommation au profit de médicaments plus récents et plus chers (« effet structure »).

L'encadré ci-après rappelle les principaux outils de régulation du médicament.

Les principaux outils de régulation du médicament

La fixation initiale du prix

L'autorisation de mise sur le marché (AMM) est attribuée par l'Agence européenne du médicament (EMA) ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

La commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) rend alors un avis évaluant le service médical rendu (SMR) et l'amélioration du service médical rendu (ASMR). Dans le cas des médicaments se revendiquant innovants (ASMR I à III) et pouvant avoir un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie, la commission économique et de santé publique (Ceesp) de la HAS évalue l'efficience sur la base des données médico-économiques.

Le SMR détermine le niveau de prise en charge par l'assurance maladie (à 65 %, 30 % ou 15 %). L'ASMR et l'efficience sont quant à elles prises en compte par le comité économique des produits de santé (CEPS) lors de sa négociation du prix avec les industriels.

Les modalités de prise en charge par l'assurance maladie et le prix sont décidés par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les autres outils de régulation

Parmi les autres outils de régulation, on peut en particulier mentionner :

- la « clause de sauvegarde », instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999124(*). Il s'agit d'une « corde de rappel budgétaire », destinée à permettre le respect de l'Ondam dans le cas où les outils de régulation infra-annuelle et microéconomique du secteur ne permettraient pas de respecter le niveau de dépenses d'assurance maladie prévu. Depuis la LFSS pour 2019125(*), la clause de sauvegarde des médicaments se déclenche lorsque l'activité du secteur dépasse le seuil déterminé, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'une année civile par l'ensemble des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est supérieur au montant M fixé annuellement en LFSS. Dans ce cas, l'ensemble de ces entreprises est assujetti à une contribution, affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam)126(*). En 2025, pour la troisième année consécutive, son rendement devrait s'élever à environ 1,6 milliard d'euros ;

- les remises tarifaires négociées par le CEPS ;

- les campagnes de baisses de prix conduites par le CEPS, en application de la loi, et devant permettre une diminution progressive des prix applicables dans le cycle de vie du médicament.

b) Les principales propositions pour maîtriser les dépenses de médicaments

(1) Les propositions de la Cour des comptes dans le cas des médicaments anticancéreux (2024)

Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de mai 2024127(*), la Cour des comptes a fait diverses recommandations relatives à la régulation des médicaments anticancéreux. Il s'agissait en particulier :

- de faire en sorte que la commission d'évaluation économique et de santé publique (Ceesp) de la Haute Autorité de santé (HAS) produise elle-même des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques ;

- de définir des valeurs de référence pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé) ;

- de mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, l'exploitation de données en « vie réelle » devant permettre d'observer si les résultats étaient cohérents avec ceux des essais ;

- de renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque les études montraient des résultats inférieurs à ceux attendus.

Les recommandations de la Cour des comptes

relatives à la régulation

des médicaments

anticancéreux

« 18. renforcer la capacité de la commission d'évaluation économique et de santé publique à produire des études médico-économiques indépendantes des laboratoires pharmaceutiques, en s'appuyant notamment sur les universités (Haute Autorité de santé) ;

19. en se fondant sur les études médico-économiques et en vue de la négociation du prix des médicaments, définir des valeurs de référence pour l'indicateur exprimant le rapport entre les différentiels de coût et d'efficacité entre un nouveau médicament et un médicament comparable existant (Haute Autorité de santé, Comité économique des produits de santé) ;

20. mettre en place un registre national de suivi de l'administration des médicaments anti-cancéreux, financé par une contribution des laboratoires concernés (ministère du travail, de la santé et des solidarités, Institut national du cancer) ;

21. renégocier le prix des médicaments anti-cancéreux innovants lorsque des études, non disponibles au moment de la fixation du prix initial, montrent des résultats inférieurs à ceux attendus (Comité économique des produits de santé). »

Source : Cour des comptes, « Les médicaments anti-cancéreux : mieux réguler en préservant un accès rapide aux traitements innovants », in La sécurité sociale - rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2024

(2) Les propositions du rapport « charges et produits »

Dans le rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam reprend, dans sa proposition n° 26, l'objectif de baisse de prix des médicaments anticancéreux (ce qu'elle appelle « le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie »).

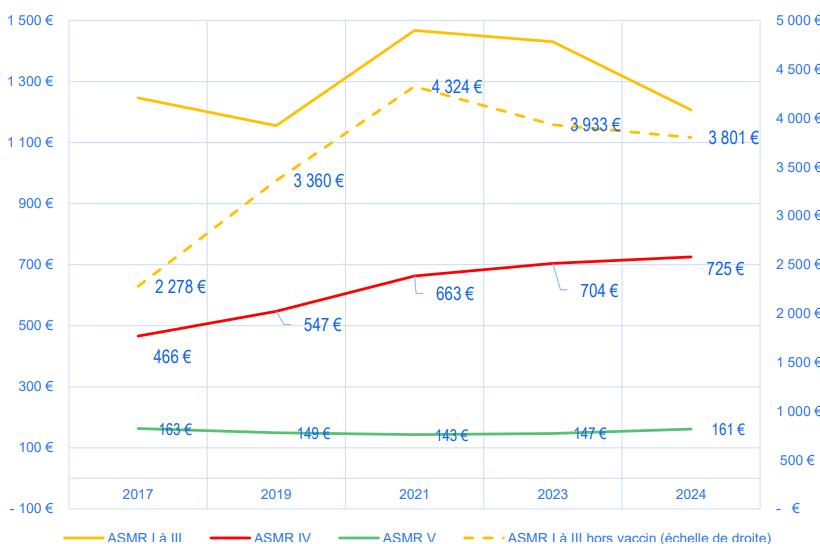

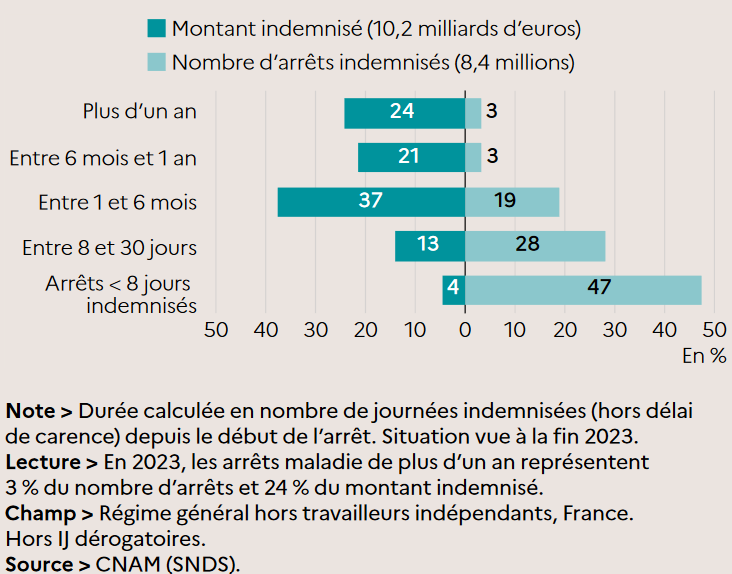

Elle étend l'objectif de baisse des prix aux médicaments présentant l'amélioration du service médical rendu (ASMR) la plus faible, dont le coût par patient est en forte augmentation (cf. graphique ci-après), et souligne la nécessité de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques, auxquels s'ajoutent désormais les médicaments biosimilaires128(*).

Comparaison de la dépense remboursable, nette de remises, par patient, selon le niveau d'amélioration du service médical rendu (ASMR) entre 2017 et 2024

ASMR : amélioration du service médical rendu (ASMR I = la plus élevée ; ASMR V = la plus faible).

Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

La Cnam envisage également, comme « option », de « reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030 ».

Les propositions du rapport « charges

et produits » de la Cnam

de juillet 2025 pour

maîtriser les dépenses de médicaments

Proposition 25 : Garantir une hiérarchie des prix cohérente avec le progrès thérapeutique des médicaments

- Réaliser des baisses de tarifs sur les ASMR IV représentant une baisse de 20 % des coûts par patient d'ici 2030 afin de compenser la forte hausse des coûts depuis 2017

- Réaliser des baisses de tarifs sur les médicaments à ASMR V afin de retrouver le niveau de dépenses observé en 2019

- Compte tenu de l'augmentation des dépenses de médicaments et du déficit de la sécurité sociale, il est nécessaire d'accroitre le niveau d'économies générées par ces produits en leur permettant de rentrer dans le panier de soins remboursable uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- Les médicaments ASMR V (sous brevet) acceptent une baisse de prix de 20 % minimum par rapport au prix net du comparateur le moins cher

- Les médicaments ASMR IV acceptent une baisse de prix par rapport au prix net du comparateur le moins cher

- Dans les deux cas ci-dessus, les prix nets sont alignés aux prix faciaux.

Proposition 26 : Enrayer le phénomène « payer plus cher qu'avant des médicaments qui démontrent moins bien leur intérêt » en oncologie

- Revoir la politique de tarifs excessifs sur les médicaments anti-cancéreux

- Réinterroger le remboursement de certains médicaments anticancéreux ne présentant aucun résultat probant dans le cadre de leurs essais cliniques et exiger des données probantes dans le cadre des nouvelles inscriptions

Proposition 27 : Instaurer un mécanisme permettant de faire financer par les acteurs du médicament et l'Assurance Maladie les essais thérapeutiques en lien avec la désescalade thérapeutique

Proposition 28 : Augmenter les économies en lien avec les génériques et biosimilaires

- Appliquer aux médicaments biosimilaires, l'ensemble des dispositifs ayant permis une pénétration forte des médicaments générique : tiers payant contre biosimilaires, alignement des remboursements bioréférents, biosimilaires au bout de deux ans de commercialisation du biosimilaires...

- Empêcher les stratégies de contournement des laboratoires par la constitution de groupe de médicaments interchangeables (« jumbo groups »)

- Les génériques génèrent des économies substantielles pour l'Assurance Maladie. Le délai d'entrée en vigueur de leur prise en charge sur la base du tarif de remboursement ajusté (TRA) est aujourd'hui de 2 ans. Or, compte tenu de la nécessité d'accélérer leur pénétration, ce délai doit être réduit à un an et leur base de remboursement pourrait être modifiée au profit de celle du générique le moins cher.

Proposition 29 : Accélérer les négociations pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce

- Renforcer les incitations au débouclage en limitant dans le temps la durée de la négociation pour les médicaments bénéficiant d'un accès précoce

Option non consensuelle* présentée au Conseil de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie sur le médicament

Reconstruire un cadre pluriannuel de pilotage de la dépense de médicaments équivalent à la période 2010-2019 avec un objectif d'évolution annuelle des remboursements de l'Assurance Maladie limité à l'inflation à l'horizon 2030

* Options : Il s'agit de propositions soumises au débat public et qui n'ont pas fait l'objet d'un accord lors de leur présentation.

Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

(3) Les propositions du rapport des trois Hauts Conseils

Dans leur récent rapport129(*) au Premier ministre, les trois Hauts Conseils font pour l'essentiel des préconisations analogues à celles de la Cour des comptes et de la Cnam.

Ce rapport reprend l'essentiel des recommandations de la Cour des comptes relatives à la régulation des médicaments anticancéreux, en les étendant à l'ensemble des médicaments innovants. Il préconise, comme la Cnam, de poursuivre la politique en faveur des médicaments génériques et biosimilaires.

Il préconise en outre de « revenir sur l'extension de la liste en sus »130(*), qui depuis 2022 concerne notamment des médicaments dont l'amélioration du service médical rendu (ASMR) est mineure.

Les propositions du rapport des trois Hauts

Conseils

pour maîtriser les dépenses de

médicaments

• « La diffusion du générique au sein du répertoire est aujourd'hui acquise : la part du répertoire, le biosimilaire et les médicaments hybrides constituent de nouvelles marges d'efficience »

Le rapport préconise :

- d'augmenter la proportion de médicaments inscrits au répertoire. En effet, le taux de pénétration des génériques (92,7 % en 2023) est calculé sur la base des seuls médicaments dits « inscrits au répertoire », qui en 2024 ont représenté seulement 1,2 milliard de boîtes (soit 9,7 milliards d'euros), sur un total de médicaments remboursables correspondant à 2,4 milliards de boîtes (30,2 milliards d'euros)131(*). Il en résultait en 2021 un taux de pénétration sur la totalité du marché de seulement 30 % en nombre de boîtes, contre 52 % pour l'ensemble de l'OCDE132(*). Bien que, selon la Cnam, la France se situe dans la moyenne européenne après correction pour prendre en compte le Doliprane, elle n'en a pas moins un taux de pénétration plus faible que, par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas133(*). Ainsi, selon le rapport « il est nécessaire que l'ANSM fasse évoluer sa politique d'inscription dans le répertoire pour la rapprocher des autres pays européens et de prendre des dispositions pour lutter contre les techniques de contournements des laboratoires (bithérapie changement de dosage...) » ;

- d'augmenter le taux de pénétration des biosimilaires, de seulement 32 %, en recourant aux « outils qui ont permis au générique d'atteindre ses niveaux actuels de substitution : alignement des marges des pharmacies d'officine pour encourager la substitution, tiers payant contre biosimilaires ».

• « Revenir sur l'extension de la liste en sus »

Un décret a ouvert, à compter du 1er janvier 2022, l'inscription sur la « liste en sus »134(*) à tous les médicaments auxquels la commission de la transparence (CT) de la Haute Autorité de santé (HAS) a reconnu une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV). Cette mesure était alors présentée comme coûtant 370 millions d'euros sa première année.

• « Nécessité d'améliorer l'utilisation des données en vie réelle sur les médicaments innovants »

Un dispositif dit d'« accès précoce » permet, pour des maladies graves, rares ou invalidantes, la prise en charge par l'assurance maladie de médicaments innovants non encore titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM)135(*).

Le rapport préconise de mettre en oeuvre, pour l'ensemble des médicaments innovants, les recommandations 20 et 21 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes : « La contrepartie de l'accès précoce au marché de médicaments innovants devrait être l'exploitation de données en vie réelle permettent d'observer si les résultats sont cohérents avec ceux des essais. [...] Or, contrairement à plusieurs pays européens, la France ne dispose pas de registre national permettant de suivre en vie réelle les innovations thérapeutiques des médicaments anticancéreux et leurs résultats, hormis celui existant pour les traitements par cellules CAR-T. Cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense ».

• « Nécessité d'améliorer l'évaluation médico-économique et son utilisation »

Conformément aux recommandations 18 et 19 précitées du Ralfss de mai 2024 de la Cour des comptes, le rapport préconise :

- que la Ceesp réalise elle-même les évaluations (au lieu de s'appuyer sur celles des industriels) ;

- que, pour le ratio différentiel coût-résultat (indiquant le coût supplémentaire, par rapport aux traitements existants, pour gagner une année de vie en bonne santé), elle publie, à titre de référence indicative, une valeur plafond que ce ratio ne devrait pas excéder136(*). Selon le rapport, « cette évolution semble indispensable au regard de l'impact des médicaments en accès précoce sur la dépense, et donnera l'occasion de questionner l'acceptabilité du coût des médicaments onéreux dans leur ensemble. Le désarmement partiel de l'outil des baisses de prix a contribué à l'accélération de la dynamique des dépenses de médicaments. La situation financière de l'assurance-maladie ne permet pas aujourd'hui de faire l'économie de ce levier ».

Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025

5. Améliorer la pertinence des soins ?

a) Des incitations encore insuffisantes

(1) La situation actuelle pour la médecine de ville

(a) La rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp)

Dans le cas de la médecine de ville, la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), instaurée en 2012, est définie par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. La convention actuellement en vigueur, approuvée par arrêté le 20 juin 2024, supprime la Rosp à compter de 2026 (pour versement en 2027), du fait de l'instauration du forfait médecin traitant (intégrant les majorations prévention).

La Rosp correspond à environ 15 % des honoraires des médecins généralistes et 1 % de ceux des médecins spécialistes137(*). En 2022, 64 824 médecins ont été rémunérés dans le cadre de la Rosp « médecin traitant de l'adulte », pour un montant total de 264,6 millions d'euros (ce qui correspond à un montant moyen d'environ 4 000 euros).

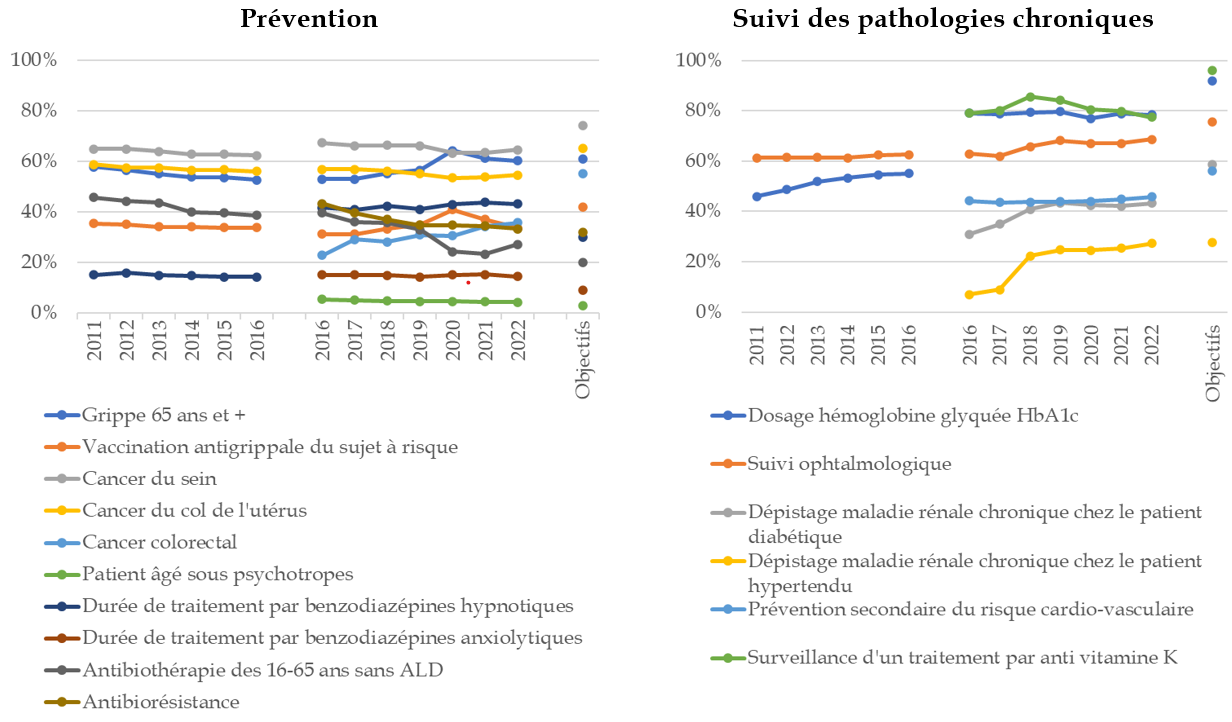

Les indicateurs de la Rosp sont retracés chaque année dans le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss).

Évolution des indicateurs de la

rémunération

sur objectifs de santé publique

(Rosp)

Optimisation des prescriptions

Remarques :

- Les graphiques concernent les conventions de 2011 et 2016, qui ne retiennent pas nécessairement les mêmes définitions.

- Pour favoriser la lisibilité des graphiques, les définitions des indicateurs ne sont pas reproduites ici.

- L'objectif peut correspondre à une hausse ou à une baisse.

Source : D'après le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023

Les résultats sont contrastés :

- dans le cas de la prévention, les seules avancées significatives sont la réduction du recours aux antibiotiques (toutefois toujours supérieur à l'objectif) et, depuis la crise sanitaire, le retour de la vaccination des personnes de 65 ans et plus, jusqu'alors en baisse, à son niveau de 2011 (sans que le lien avec l'action des médecins soit toutefois évident) ;

- dans le cas du suivi des pathologies chroniques, on peut mentionner l'augmentation du dosage de l'hémoglobine gliquée chez les patients diabétiques et du dépistage de la maladie rénale chronique chez les patients diabétiques ou hypertendus (l'objectif n'étant toutefois atteint que dans ce dernier cas) ;

- dans le cas de l'optimisation des prescriptions, les principales avancées concernent le recours aux génériques (statines, antihypertenseurs, reste du répertoire) et aux biosimilaires (insuline glargine) - l'objectif n'étant toutefois pas atteint dans le cas des statines et du reste du répertoire.

Surtout, la Rosp est l'un des éléments de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui selon la Cnam ne permet globalement que des économies d'environ 500 millions d'euros par an. Si l'on veut réduire dans des proportions importantes la surconsommation de soins de ville, il faut donc aller plus loin.

(b) Les avancées récentes

L'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une utile règle procédurale.

Cet article prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé, d'un acte ou d'un transport de patient peut être subordonnée, « lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage », à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur et vérifié informatiquement, indiquant, « à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ».

La convention nationale du 4 juin 2024 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prévoit en outre de « renforcer les dispositifs de retour d'informations auprès des médecins ». Pour cela, l'assurance maladie doit notamment « partager avec l'ensemble des professionnels les référentiels de bonne pratique définis par la HAS et le ministère en charge de la santé et les informer des mises à jour » et « mieux outiller les médecins », ce qui implique en particulier de « mettre à disposition sur amelipro des outils de datavisualisation permettant aux médecins d'avoir un retour d'information sur leur pratique ». Les médecins doivent quant à eux « prescrire systématiquement via l'ordonnance numérique », ce qui doit notamment faciliter le suivi de leurs prescriptions.

Les médecins se sont également collectivement engagés à mettre en oeuvre des « programmes d'actions partagés » visant à améliorer la pertinence des soins.

Par ailleurs, la convention met en place des dispositifs d'intéressement, devant permettre un partage financier des économies permises par l'amélioration de la pertinence et de la sobriété des prescriptions (intéressement à la prescription de biosimilaires, intéressement à la dé-prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, etc.).

(2) La situation actuelle pour l'hôpital

Dans le cas des services hospitaliers, la Cour des comptes a souligné que les critères d'évaluation étaient insuffisamment tournés vers les résultats pour le patient.

La nécessité de davantage orienter

les critères d'évaluation des hôpitaux

vers les

résultats pour le patient, selon la Cour des comptes

Selon la Cour des comptes, « en 2016, le jeu des indicateurs de qualité utilisés par la HAS restait très centré sur les structures (76) et les processus (145), par comparaison avec les résultats pour le patient (39)114, tandis qu'en Allemagne, 308 indicateurs intéressaient les résultats des prestations de soins, contre seulement 19 pour les processus et quatre pour les structures. Tel est le cas aussi de l'Angleterre : 153 indicateurs suivis pour les résultats, 61 pour les structures et 12 pour les processus »138(*).

La Cour des comptes faisait déjà un constat analogue dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2002.

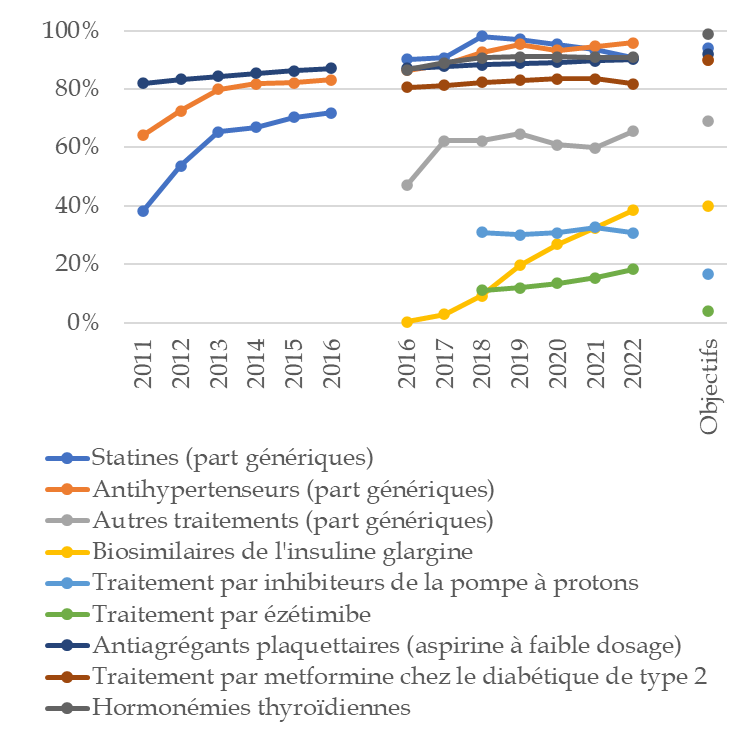

Les objectifs d'efficience fixés aux hôpitaux sont en effet de nature essentiellement administrative, comme dans le cas des gains achat (programme Phare).

Objectifs de gains achat fixés dans le cadre du programme Phare

Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024

Les objectifs de régulation des dépenses et d'amélioration des pratiques au sein des établissements de santé font l'objet depuis 2018 de contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins (Caqes). En 2023, les gains correspondants ont été de seulement 45,2 millions d'euros, comme le montre le tableau ci-après.

Économies générées par indicateur régional des Caqes en 2023

|

Indicateur national |

Économies générées (en €) |

Nombre d'ES ciblés en 2023 (en €) |

Économies par ES ciblé (en €) |

|

Indicateur insuffisance cardiaque |

4 900 937 |

254 |

19 295 |

|

Indicateur examens pré-anesthésiques |

109 843 |

341 |

322 |

|

Indicateur Pansement |

3 134 852 |

113 |

27 742 |

|

Indicateurs transport |

29 663 493 |

335 |

88 548 |

|

Indicateur inhibiteurs pompes à protons |

540 182 |

186 |

2 904 |

|

Indicateur Perfadom |

6 841 199 |

343 |

19 945 |

|

TOTAL |

45 190 506 |

1 104 |

40 933 |

Caqes : contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins.

Source : Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale (Repss) « santé » annexé au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2024

La qualité des soins est prise en compte dans le cadre du financement hospitalier, au moyen de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (Ifaq). Toutefois celle-ci est d'un montant limité.

b) Trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte

Le récent rapport139(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre insiste sur la nécessité, pour améliorer la pertinence des prescriptions, de trouver le bon équilibre entre incitation et contrainte.

L'incitation implique notamment un accès aisé du professionnel de santé à l'information pertinente. Tel n'est pas toujours le cas. Par exemple, la structuration du dossier médical partagé (DMP) peut amener le professionnel de santé à ouvrir de nombreux documents pour déterminer si l'examen qu'il prévoit a déjà été réalisé.

La seule mesure contraignante pour laquelle le rapport des trois Hauts Conseils prend explicitement parti140(*) est de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances numériques (en cours de déploiement141(*)). En effet, le fait qu'elle ne comporte pas actuellement de mention de l'indication thérapeutique, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres pays, empêche d'apprécier le mésusage. Afin de préserver le secret médical, l'accès à cette information, si elle devait figurer dans l'ordonnance numérique, devrait être strictement encadré. Si une exploitation statistique, éventuellement sur la base de données anonymisées, ne poserait probablement pas de difficulté, il conviendrait de définir strictement la liste des professionnels de santé pouvant, le cas échéant, y accéder142(*). Lors de son audition par les rapporteures, Yann-Gaël Amghar, président du HCAAM, a évoqué le cas du médecin-conseil de la Cnam, qui pourrait ainsi cibler ses contrôles a posteriori sur certains praticiens. L'adoption d'une telle mesure, qui existe déjà pour les examens de biologie143(*), impliquerait un débat approfondi.

Le rapport envisage également de rendre obligatoire l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription (LAP) et la consultation du DMP, et d'étendre le champ de l'accompagnement à la prescription144(*), comme c'est le cas dans certains pays145(*).

Principaux outils visant à améliorer

la pertinence des soins

(actuels ou envisagés par le récent

rapport des trois Hauts Conseils)

|

Outils existants |

Outils envisagés par le rapport |

|

|

Outils non contraignants |

• Échanges numériques entre professionnels (exemple : DMP) • LAP |

• Amélioration de l'ergonomie du DMP (qui doit permettre au professionnel d'accéder facilement à l'information) et des LAP (qui doivent trouver le bon équilibre entre facilitation de la prescription et incitation au respect des recommandations) • Information des professionnels et des patients sur les coûts des prescriptions • Modification des modes de rémunération |

|

Outils contraignants |

• Prescription obligatoire de certains médicaments sur ordonnance sécurisée (exemple : Tramadol, un analgésique opioïde) • Limitation de la délivrance de certains produits (exemple : 7 jours pour les pansements) • Depuis le 1er janvier 2025, en application de la LFSS 2024, accompagnement à la prescription pour certains médicaments via un formulaire sur amelipro permettant de s'assurer que le contexte permet le remboursement (exemple : antidiabétiques AGLP-1) • Demandes d'accord préalable (traitement de l'apnée du sommeil par ventilation à pression positive continue (PPC) ou orthèse avancée mandibulaire (OAM), grand appareillage, chirurgie bariatrique...) • Prise en charge conditionnée à la réalisation d'un acte préalable (exemple : dans le cas du cancer de la prostate, prise en charge du PSA libre conditionnée au résultat du dosage du PSA total) • Mise du professionnel de santé sous objectifs ou sous accord préalable |

• Utilisation obligatoire d'un LAP • Consultation obligatoire du DMP • Extension du champ de l'accompagnement à la prescription, comme c'est le cas dans certains pays • « Il est indispensable de faire figurer le codage des pathologies et des indications thérapeutiques sur les ordonnances » |

AGLP-1 : antidiabétiques analogues du GLP-1 (glucagon-like peptide-1). DMP : dossier médical partagé. LAP : logiciel d'aide à la prescription. PSA : Prostate Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate).

Source : Mecss du Sénat, d'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025

c) Les propositions de la Cnam pour améliorer la pertinence des soins

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam fait 16 propositions pour renforcer la pertinence des soins.

Les propositions n° 41 et n° 42, contraignantes, consistent respectivement :

- à « rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) » et à « étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports) » ;

- à « sécuriser l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence ».

Les autres propositions tendent notamment à améliorer l'information des patients et des praticiens et à rendre le financement de l'hôpital plus incitatif à la qualité des soins.

Les propositions du rapport « charges

et produits » de juillet 2025

pour renforcer la pertinence

des soins

« Proposition 36 : Faire connaître l'investissement public dans la santé au global (campagnes sur le coût d'un accouchement, une nuit à l'hôpital, etc.) et restituer à chaque assuré ce que l'Assurance Maladie a réellement investi pour sa consommation de soins

Proposition 37 : Développer le « retour d'information aux PS » sur leurs pratiques afin de leur permettre d'adapter au mieux leur exercice professionnel par eux-mêmes, en se comparant à leurs pairs

Proposition 38 : À différents stades de la carrière du professionnel de santé conventionné, s'assurer de sa bonne connaissance des dispositifs de facturation et de l'état de l'art en matière de qualité et de pertinence

Proposition 39 : Assurer une utilisation systématique du DMP en baissant les tarifs en cas d'absence d'alimentation du DMP-MES (biologie-radiologie en priorité)

Proposition 40 : Développer fortement la déprescription

Proposition 41 : Rendre obligatoire le recours aux outils numériques d'aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération (avec IA) et étendre leur champ d'action (biologie, radiologie, transports)

Proposition 42 : D'ici 2030, viser la sécurisation de l'ensemble des prescriptions onéreuses ou sensibles via la généralisation de l'ordonnance numérique couplée à un large arsenal d'outils de contrôle de la pertinence

Proposition 43 : Mettre en place une plateforme de commandes de transports gérée par l'Assurance Maladie prioritairement à l'appui des médecins de ville

Proposition 44 : Diminuer l'impact carbone et environnemental des prescriptions et engager avec l'ANSM des travaux sur la réutilisation des produits de santé non-ouverts et non-périmés pour limiter le gaspillage

Proposition 45 : Déployer un nouveau dispositif d'intéressement des établissements, financé sur le risque, permettant de partager les gains réalisés en matière de PHEV (Prescriptions hospitalières exécutées en ville)

Proposition 46 : Dans le cadre de la réforme du financement hospitalier, viser une part variable à la qualité et à la pertinence représentant un montant croissant de l'enveloppe financière des établissements de santé dispositif Ifaq rénové et simplifié (e.g. Rosp = 10 %)

Proposition 47 : Transférer aux établissements de santé le budget des transports des patients dialysés dont ils auront désormais la gestion

Proposition 48 : Revoir le financement de l'activité libérale des praticiens hospitaliers durant un séjour d'hospitalisation en établissement public de santé

Proposition 49 : Dès 2026, revoir les modalités d'encadrement et la tarification de la PPC pour revenir à des standards proches de ceux observés à l'étranger

Proposition 50 : D'ici 2027, construire un dispositif de régulation sectorielle pour mieux encadrer les dépenses de dispositifs médicaux de la LPP

Proposition 51 : Renforcer la régulation à l'installation des infirmiers libéraux via l'extension des zones sur-denses et l'instauration d'une règle de « deux départs pour une installation » dans les zones très sur-dotées »

Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026 [rapport dit « charges et produits »], rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

6. Revoir l'organisation des soins ?

a) Améliorer les parcours de soins ?

La nécessité d'améliorer l'efficience des parcours de soins est reconnue depuis longtemps. Ainsi, de 2015 à 2021, les gains prévisionnels des actions en ce domaine étaient évalués par les annexes aux PLFSS à environ 0,3 milliard d'euros chaque année146(*).

L'idée qu'il faudrait aller plus loin semble faire consensus.

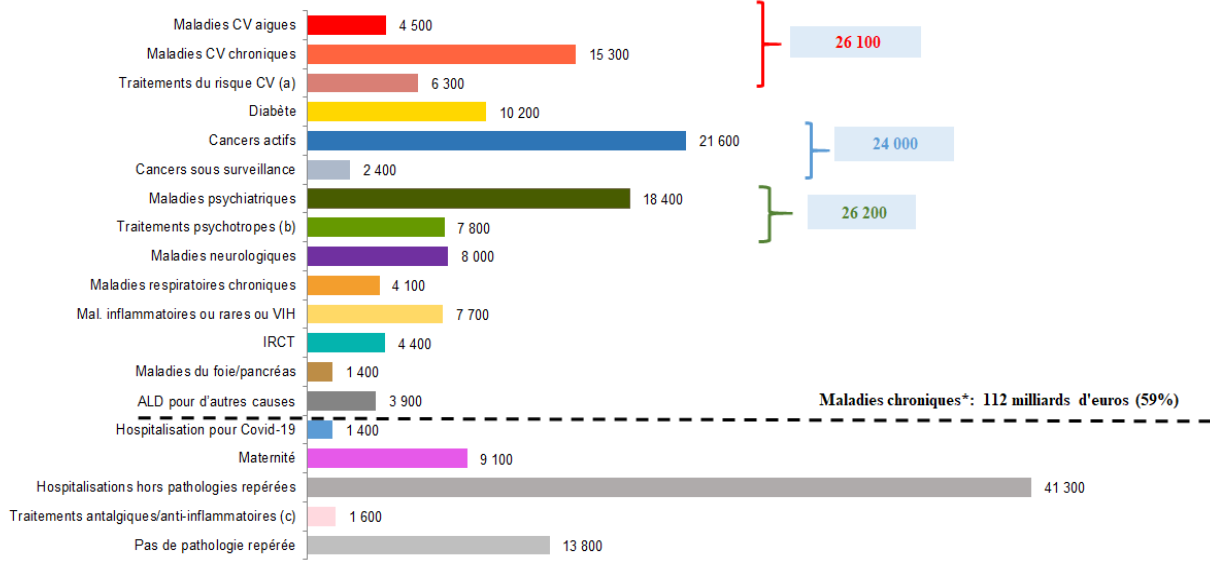

Il existe une inadéquation manifeste entre l'organisation des soins, centrée sur les établissements de santé et conçue pour traiter des pathologies aigues, et les pathologies actuelles, de plus en plus chroniques.

Une idée relativement consensuelle est qu'il convient de renforcer la gradation des soins, en développant l'exercice collectif en dehors des établissements de santé147(*) tout en renforçant l'articulation avec ceux-ci148(*), conformément à la politique menée depuis une dizaine d'années.

Une meilleure orientation des patients149(*) et le renforcement de la permanence des soins ambulatoires (PDSA)150(*) peuvent quant à eux réduire le nombre de passages aux urgences. Selon le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, « si l'on évitait, par une prise en charge adéquate, 20 % des passages aux urgences, on peut estimer à plus d'un milliard d'euros l'économie directe réalisée, et près de 2 milliards d'euros si l'on prend en compte les transports sanitaires associés et les hospitalisations consécutives pour les personnes âgées ». Ce rapport souligne en particulier que « parmi les établissements publics de santé, la moitié environ des séjours sont engendrés par des passages aux urgences, et les effets iatrogéniques sur des sujets vulnérables majorent ensuite le recours à des soins de réadaptation, voire à des admissions en institution pour personnes dépendantes ».

Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 préconise en particulier de créer de nouveaux métiers de « référent de parcours » et « d'infirmière de coordination ».

Le rapport précité des trois Hauts Conseils souligne que, d'un point de vue financier, le renforcement de la gradation des soins se heurte à une double difficulté. Tout d'abord, le renforcement des moyens en dehors de l'hôpital étant coûteux, le renforcement de la gradation des soins implique de réduire la capacité hospitalière. Ensuite, en supposant que ce soit effectivement le cas, une telle politique pourrait être coûteuse dans un premier temps, cette réduction ne survenant que dans un second temps.

Les principales propositions du rapport

« charges et produits »

de juillet 2025

relatives aux parcours de soins

« Proposition 11 : Organiser systématiquement la sortie d'hôpital en construisant un cadre opérationnel dans tous les territoires avec les CPTS et les établissements de santé pour assurer la gestion des sorties avec les professionnels de ville et le secteur médico-social

Proposition 12 : Créer de nouveaux métiers de « référents de parcours » et « d'infirmière de coordination », et généraliser la responsabilité populationnelle des organisations territoriales

[...] Proposition 17 : Établir le cahier des charges organisationnel et financier des structures de soins non-programmés parfois nécessaires à un territoire pour la prise en charge des urgences en ville, en coordination avec le médecin traitant et l'hôpital »

Source : Caisse nationale de l'assurance maladie, Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - propositions de l'Assurance Maladie pour 2026, rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2026 (loi du 13 août 2004), juillet 2025

Les principales propositions organisationnelles du

récent rapport

des trois Hauts Conseils dans le cas de la

santé

« • Définir, conformément au code de santé publique, une stratégie nationale de santé (SNS) pluriannuelle (de 5 à 10 ans) déterminant des objectifs priorisés et qui propose des transformations du fonctionnement et du financement en profondeur du système de santé (cibles en termes d'exercices coordonnés, de rémunération actes/forfaitaire/salarié), qui structure la prévention (médicalisée, éducation thérapeutique du patient, leviers en dehors des soins, etc.). Cette SNS doit s'appuyer notamment sur le levier les innovations en santé probantes de financement au parcours et répondant en particulier aux besoins des patients, pour assurer une couverture homogène dans l'accès à la santé dans les territoires.

• Prévoir une loi de programmation, de santé publique, pluriannuelle permettant de bâtir une régulation budgétaire plus juste.

• Élargir le champ des LFSS aux règles de compétences entre professionnels de santé, délégaliser les règles qui peuvent l'être, afin de rendre le droit des compétences plus évolutif.

• Accélérer le passage en droit commun et accompagner l'usage des innovations thérapeutiques et la mise en oeuvre des innovations organisationnelles en mettant en place un accompagnement au plus proche des acteurs concernés dans tous les territoires. »

Le rapport estime en outre que « le premier levier d'économies perceptible pour l'activité hospitalière, et sur lequel il est possible de fédérer les communautés soignantes, reste, à côté des prises en charge à domicile, de parvenir à organiser les soins pour éviter au maximum le recours à des nuitées hospitalières, ainsi qu'à des séjours pendant les fins de semaine, en dehors des soins critiques. Ces périodes correspondent quoiqu'il en soit à des moments où l'intensité des soins est plus modérée et où les techniques modernes permettent d'assurer une part substantielle des soins et de la surveillance à domicile. Pour rappel, la couverture de la PDSES, permanence de soins en établissements de santé (nuits et weekends) représente plus de la moitié des moyens hospitaliers et il y a donc une capacité à dégager des moyens soignants considérables au bénéfice des usagers si ce besoin de couverture est réduit ».

Le rapport envisage en outre, notamment :

- dans le cas des GHT, de leur donner la personnalité morale et d'élargir le périmètre des mutualisations obligatoires à des activités présentant un fort potentiel d'économies d'échelles, comme la biologie ;

- dans le cas des maternités, d'en réduire le nombre, tout en permettant un hébergement temporaire à proximité d'une maternité quand la situation le nécessite151(*) ;

- de requalifier certains sites en antenne.

Source : D'après Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025

b) Revoir la carte hospitalière ?

Dans son rapport précité d'avril 2025 sur la maîtrise de l'Ondam, la Cour des comptes estime que la restructuration des services hospitaliers qui ne présentent pas de garanties suffisantes en termes de qualité et de sécurité des soins permettrait d'économiser entre 0,8 et 1,2 milliards d'euros152(*).

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire respecter les seuils existants d'activité minimum pour réaliser certaines activités de chirurgie » (proposition n° 19). Elle juge en outre nécessaire de « réussir la 2e vague de la chirurgie ambulatoire et ouvrir le champ de la chirurgie hors bloc » (proposition n° 18), ce qui impliquerait en particulier de « définir un plan opérationnel pour atteindre l'objectif de 80 % de taux de chirurgie ambulatoire » et de « définir le périmètre potentiel de la chirurgie hors bloc (en lien avec les sociétés savantes) ».

Le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre souligne les inégalités territoriales en ce qui concerne le nombre de lits par habitant153(*).

Toute réforme de la carte hospitalière devrait être incluse dans une réflexion plus large sur l'organisation des parcours de soins.

c) Améliorer la gouvernance pour favoriser la planification ?

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam propose d'« instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans ».

7. Développer la prévention ?

La nécessité de développer la prévention, qu'elle soit ciblée ou universelle, fait consensus, tant au niveau politique que parmi les experts de santé publique et les professionnels de santé.

La situation est toutefois très différente selon les différents types de prévention.

Les trois types de prévention

Il est d'usage de distinguer trois types de prévention :

- la prévention primaire, visant à éviter l'apparition de pathologies ;

- la prévention secondaire, visant à les détecter ;

- la prévention tertiaire, visant à prévenir leur aggravation.

La prévention primaire comprend notamment la vaccination, l'éducation à la santé et l'évitement des comportements à risque (tabagisme, consommation nocive d'alcool, consommation d'aliments à faible qualité nutritionnelle, etc.).

La prévention secondaire correspond principalement aux actions de dépistage.

La prévention tertiaire concerne en particulier la prise en charge des malades chroniques. Les actions d'éducation thérapeutique du patient, développées notamment dans le cadre hospitalier et impliquant le patient comme acteur de sa prise en charge, relèvent de la prévention tertiaire.

a) La prévention primaire implique un fort engagement politique

(1) Les pathologies évitables coûtent plus de 10 milliards d'euros aux finances publiques (hors impact du moindre PIB sur les recettes)

Le coût net des principales pathologies évitables pour les finances publiques154(*) est estimé, dans le cas de celles découlant de la consommation nocive d'alcool et du tabagisme, à respectivement 3,3 et 1,7 milliards d'euros en 2019155(*), et, dans le cas de l'obésité, à 9,5 milliards d'euros en 2012156(*).

(2) Développer la vaccination, éventuellement en la rendant obligatoire pour certains publics ?

La vaccination est insuffisamment développée en France.

À titre d'illustration, à l'hiver 2024-2025, la grippe a causé environ 10 000 morts, 30 000 hospitalisations et 3 millions de consultations. Cela doit être mis en relation avec une couverture antigrippale chez les 65 ans et plus de seulement 54 % et inférieure à 30 % chez les soignants.

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise de « faire progresser la couverture vaccinale de la population » (proposition n° 5). Elle propose pour cela de « poursuivre la simplification du calendrier vaccinal, améliorer la lisibilité de la communication en la structurant par âge et par public, et poursuivre la dynamique d'extension du nombre de professionnels et d'établissements de santé en capacité de vacciner ».

Elle envisage (parmi les « options ») l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe en Ehpad pour les résidents » et l'« instauration d'une obligation de vaccination contre la grippe pour les professionnels de santé ».

(3) La fréquente nécessité d'arbitrer entre santé publique et soutien de filières économiques

Loin de se limiter à des enjeux techniques, le développement effectif de la prévention primaire est souvent un sujet essentiellement politique. En effet, les pathologies évitables découlant avant tout de comportements de consommation inadaptés, il s'agit en particulier de réaliser un arbitrage entre la santé publique et le soutien de filières économiques.

(4) Le rapport de la Mecss sur la fiscalité comportementale en santé (2024)

Un rapport157(*) de la Mecss du Sénat de 2024 sur la fiscalité comportementale en santé fait 16 propositions afin de renforcer la politique de prévention du tabagisme et de mettre en place une politique de prévention dans le cas de la consommation nocive d'alcool et de la mauvaise alimentation.

Dans le cas du tabagisme, la suppression par la commission mixte paritaire (CMP) d'un amendement du Sénat au PLFSS pour 2025, qui prévoyait pourtant une augmentation très modeste de la fiscalité du tabac158(*), montre la difficulté d'avancer en ce domaine. Comme le souligne le rapport précité, même selon les données de l'industrie du tabac, il n'y a pas d'explosion du nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle159(*), la forte augmentation de la part des cigarettes vendues dans ce cadre160(*) venant très majoritairement de la baisse du nombre de cigarettes vendues par les buralistes (qui traduit elle-même l'efficacité de la politique de lutte contre le tabagisme). Le principal enjeu des prochaines décennies est de faire en sorte que le prix des cigarettes demeure suffisamment élevé pour dissuader les jeunes d'entrer dans le tabagisme161(*), permettant ainsi de réduire la prévalence du tabagisme, particulièrement élevée en France.

Aucune avancée n'a eu lieu dans le cas de la lutte contre la consommation nocive d'alcool, au sujet de laquelle la Mecss du Sénat préconisait de réfléchir à l'instauration d'un prix minimum par unité d'alcool. Les rapporteures relèvent que le récent rapport162(*) des trois Hauts Conseils au Premier ministre considère que l'instauration d'un prix minimal par unité d'alcool « constitue la priorité ».

Les seules avancées sont :

- la mise en oeuvre de la proposition n° 11 par l'article 31 de la LFSS pour 2025, qui a réformé le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition (pour un rendement d'environ 0,2 milliard d'euros) ;

- la mise en oeuvre partielle de la proposition n° 6 par le décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, qui interdit les produits à usage oral contenant de la nicotine (comme les « billes »).

Propositions du rapport d'information de la Mecss sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé (2024)

« Proposition n° 1 : Orienter davantage les recettes de la fiscalité comportementale vers des actions de prévention et communiquer clairement à ce sujet.

Proposition n° 2 : Concevoir et structurer une politique de prévention globale impliquant les structures scolaires et les collectivités territoriales, et intensifier les efforts en faveur de l'information et de la sensibilisation des consommateurs.

Proposition n° 3 : Assurer le respect des interdictions de vente de tabac et d'alcool aux mineurs, par le renforcement des contrôles et des sanctions et la mise en place d'outils conditionnant le paiement à la vérification de l'âge.

Proposition n° 4 : Augmenter le prix des produits du tabac d'au moins 3,25 % par an hors inflation jusqu'en 2040, par la fiscalité et par une augmentation du taux de rémunération des buralistes.

Proposition n° 5 : Chiffrer selon une méthodologie fiable et transparente le nombre de cigarettes vendues dans le cadre du marché parallèle, et réduire ce nombre, par un renforcement de la lutte contre le commerce illicite, par des actions de prévention ciblées dans le cas du commerce transfrontalier licite, et en promouvant une révision en ce sens des directives tabac (harmonisation des prix à la hausse, application obligatoire des règles sur l'approvisionnement proportionné des marchés prévues par le protocole de 2012 à la convention de l'OMS sur la lutte antitabac).

Proposition n° 6 : Mieux encadrer la vente de produits contenant de la nicotine, en la limitant aux bureaux de tabac et aux magasins spécialisés et en interdisant leur vente aux mineurs, voire en instaurant une licence pour les magasins spécialisés.

Proposition n° 7 : Mener à bien, comme prévu par la loi, l'alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes.

Proposition n° 8 : Poursuivre, en associant les producteurs, la réflexion sur l'instauration éventuelle d'un prix minimum par unité d'alcool, afin notamment d'éviter que les augmentations de marge soient captées par les distributeurs.

Proposition n° 9 : Mieux encadrer la publicité pour l'alcool, en inscrivant à l'article L. 3351-7 du code de la santé publique des peines plus dissuasives et adaptées et en interdisant la publicité pour l'alcool sur internet.

Proposition n° 10 : Élaborer et rendre public un programme national de réduction des consommations nocives d'alcool.

Proposition n° 11 : Réformer le barème de la taxe sur les boissons sucrées, en augmentant ses taux et en limitant le nombre de tranches d'imposition, afin de renforcer son efficacité et d'accentuer sa visée comportementale.

Proposition n° 12 : Accompagner la réforme de la taxe sur les boissons sucrées d'une communication adaptée, explicitant les objectifs poursuivis en termes de santé publique et valorisant le financement d'actions de prévention.

Proposition n° 13 : Fixer des quantités maximales de sucre, de sel ou de matières grasses pour certaines catégories d'aliments.

Proposition n° 14 : Produire et transmettre au Parlement dans les meilleurs délais le rapport sur les modalités de mise en oeuvre d'un chèque alimentaire prévu par la loi « Climat et résilience » de 2021, puis expérimenter un dispositif de soutien à l'achat de fruits et légumes par les ménages disposant de ressources inférieures à un seuil à déterminer.

Proposition n° 15 : Interdire à la télévision et sur internet les publicités pour des aliments de faible qualité nutritionnelle ciblant les enfants de moins de 17 ans.

Proposition n° 16 : Plaider pour un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne grâce à une révision du règlement EU n° 1169/2011. »

Source : Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024

(5) Taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons ?

Le rapport de 2024 précité de la Mecss du Sénat ne proposait pas de taxer les aliments à faible qualité nutritionnelle autres que les boissons.

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam suggère deux mesures à cet égard (proposition n° 8), consistant à modifier certains taux de TVA ou à instaurer une taxe sur certains aliments.

(a) Imposer certains aliments à un taux de TVA réduit ou nul ?

La directive (UE) 2022/542 a modifié l'article 98 de la directive TVA de 2006 pour prévoir que les États peuvent, en plus des deux taux réduits existant jusqu'alors (pour la France, 5,5 % et 10 %), instaurer un taux réduit supplémentaire ou un taux zéro, notamment pour les « denrées alimentaires ».

Aussi, le rapport « charges et produits » de juillet 2025 envisage d'utiliser cette nouvelle possibilité163(*) pour « redéfinir les taux de TVA sur plusieurs catégories de produits pour inciter à une consommation de produits sains et durables et à la pratique d'une activité physique ».

Il propose de réorienter ainsi la consommation vers « les produits issus d'une agriculture durable et labellisée comme telle ».

Une autre possibilité (non évoquée par le rapport « charges et produits ») serait de favoriser les fruits et légumes. En première analyse, l'instauration d'un taux de TVA nul sur les fruits et légumes pourrait coûter environ 1 milliard d'euros164(*).

Selon le rapport « charges et produits », « ce dispositif de modulation devra s'effectuer à rendement constant pour préserver les finances publiques, en augmentant le taux de certaines catégories de produits pour compenser l'application de taux réduits ou super réduits sur certains taux ».

(b) Instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires ?

Le rapport « charges et produits » de juillet 2025 suggère en outre d'instaurer une taxation spécifique de certains produits alimentaires : « sucre ajouté et produits alimentaires ultra-transformés, nitrites additifs, perturbateurs endocriniens (notamment le phtalate) ». Une mesure de ce type est également suggérée par le récent rapport des trois Hauts Conseils165(*).

Ces deux rapports ne présentent pas de chiffrage à cet égard.

Pour fixer un ordre de grandeur dans le cas du sucre, en première analyse, une taxe d'un euro par gramme de sucre pur pour les produits dont la masse comprend au moins 40 % de sucre pur pourrait rapporter près d'un milliard d'euros166(*).

Sur le modèle de la taxation des boissons sucrées résultant de la LFSS pour 2025, le barème de la taxe pourrait comprendre divers seuils afin d'inciter les entreprises à adapter leurs formules.