C. RENDRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE SANTÉ PLUS « QUALITATIVE » ?

1. Comme pour la fraude sociale, chiffrer les inefficiences dans le domaine de la santé pour favoriser leur réduction

L'insistance du Parlement à obtenir des chiffrages de la fraude sociale a contribué à enclencher la dynamique actuelle de lutte contre la fraude. De même, il pourrait être utile de chiffrer publiquement les inefficiences des dépenses de santé, afin de davantage inciter à les réduire.

a) Des dépenses de santé inefficientes d'environ un quart du total, soit environ 70 milliards d'euros ?

Contrairement à ce qui est le cas, par exemple, aux États-Unis, en Australie et aux Pays-Bas, il n'existe pas d'estimation en France des inefficiences en matière de dépenses de santé.

L'impossibilité, dans la plupart des cas, de s'appuyer sur des données solides, montre les graves lacunes de l'évaluation de la dépense de santé en France. Cette situation contribue à la difficulté à maîtriser les dépenses de santé.

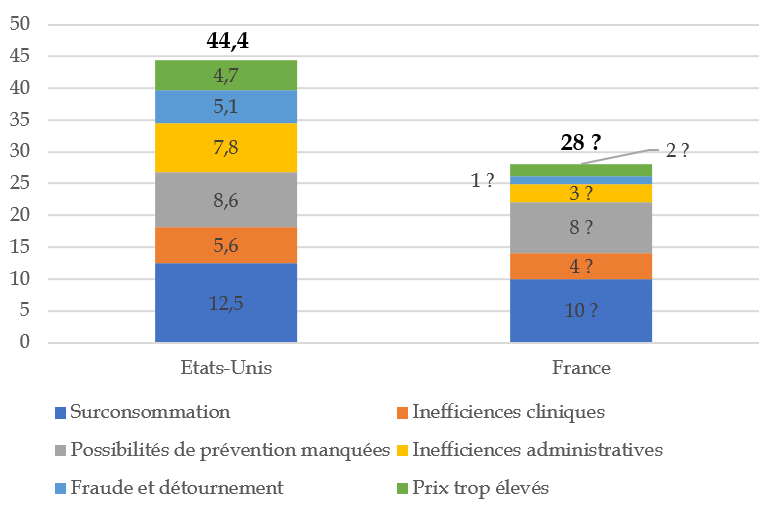

Le graphique et le tableau ci-après ne prétendent pas donner autre chose que des ordres de grandeur indicatifs, en retenant une présentation analogue à celle des principales études réalisées dans le cas des États-Unis.

Ils suggèrent que les dépenses inefficientes représenteraient près de 30 % des dépenses de santé (contre environ 45 % dans le cas des États-Unis), soit 70 milliards d'euros.

Cela est cohérent avec les estimations des organisations internationales. Ainsi, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2017 estimait, de manière largement conventionnelle, que « près d'un cinquième des dépenses de santé apportent une contribution nulle, ou très limitée, à l'amélioration de l'état de santé de la population. En d'autres termes, les pouvoirs publics pourraient dépenser beaucoup moins dans ce domaine sans que cela n'ait d'impact sur la santé des patients »313(*).

Les inefficiences dans le domaine de la

santé : ébauche de chiffrage

(champ :

totalité des dépenses de santé)

(en % des dépenses de santé)

Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées en notes du tableau page suivante

Les inefficiences dans le domaine de la

santé : ébauche de chiffrage

(champ :

totalité des dépenses de santé)

|

États-Unis1 |

France, 2023 |

||

|

Md$ 2019 |

Md€ |

Commentaire |

|

|

Surconsommation |

451 |

25 ? |

Source : pour la médecine de ville (15 Md€), estimation conventionnelle de la Cour des comptes2 ; pour l'hôpital (10 Md€), estimation conventionnelle de la Mecss3. Selon la Cour des comptes, ramener les départements aux dépenses de santé les plus élevées au niveau de la moyenne nationale permettrait d'économiser 2,8 Md€4. |

|

Inefficiences cliniques |

202 |

10 ? |

Convention. Selon la Cour des comptes, la réduction d'un tiers des événements indésirables graves (EIGS) permettrait une économie de 2,7 Md€4. |

|

Possibilités de prévention manquées |

310 |

20 ? |

Tabac, alcool, obésité (hors prise en compte de la perte de PIB, qui pourrait réduire les recettes d'une vingtaine de Md€ supplémentaires) : env. 10 Md€5. Prévention tertiaire (prise en charge des maladies chroniques) : env. 10 Md€ ?6 |

|

Inefficiences administratives |

281 |

7 ? |

Pour le financement de la santé, les dépenses excédentaires (en % des dépenses) par rapport aux autres pays OCDE correspondent à 7 Md€7. Selon le HCAAM, les coûts de gestion sont d'une quinzaine de Md€, se répartissant à peu près également entre branche maladie et assurances complémentaires8. |

|

Fraude et détournement |

185 |

1,7 à 4,5 ? |

Estimation basse : estimation de la fraude aux prestations d'assurance maladie par le HCFiPS9 ; estimation haute : extrapolation par la Cour des comptes (entre 3,8 et 4,5 Md€)10. |

|

Prix trop élevés |

169 |

5 ? |

Prix élevés pour les nouveaux médicaments depuis 2020 et certains équipements médicaux (lunettes, audioprothèses). Le recours aux biosimilaires pourrait être plus développé. Le rapport « charges de produits » de la Cnam (juillet 2025) identifie des rentes pour certains secteurs et professions de santé. |

|

Total inefficiences |

1 598 |

70 ? |

|

|

Total dépenses de santé |

3 600 |

24911 |

|

|

Total inefficiences en % des dépenses |

44 |

28 ? |

|

1 Source : Matthew Speer, J. Mac McCullough, Jonathan E. Fielding, Elinore Faustino, Steven M. Teutsch, « Excess Medical Care Spending : The Categories, Magnitude, and Opportunity Costs of Wasteful Spending in the United States », American Journal of Public Health, vol. 110, n° 12, décembre 2020 (méta-étude de six études existantes).

2 Cour des comptes, La sécurité sociale - Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023 (fourchette de 12 à 18 Md€). Ce chiffrage, largement conventionnel, consiste à appliquer un taux de 20 % ou 30 % à des dépenses de soins de ville d'environ 60 Md€. Le taux de 20 à 30 % est suggéré par un sondage réalisé en 2017 par Odoxa pour la Fédération hospitalière de France (selon lequel 50 % des médecins considèrent que 5 % à 20 % des actes et examens ne sont pas justifiés et 34 % d'entre eux considèrent que ce taux est supérieur à 20 %).

3 Le sondage précité d'Odoxa indique que 32 % des directeurs d'hôpital considèrent que moins de 5 % des actes et examens sont inutiles, et 51 % que ce taux est compris entre 5 % et 20 %. On suppose ici par convention que ce taux est de près de 10 % et concerne non seulement le nombre d'actes, mais aussi les coûts (appliqué à des dépenses de plus de 100 Md€).

Selon la Cour des comptes (Ralfss 2024), en 2019, la France comptait 6 lits pour 1 000 habitants, contre 4 pour la moyenne des pays comparables (13 pays de l'Union européenne plus Norvège et Suisse). L'estimation retenue ici, conventionnelle, est cohérente avec l'hypothèse que le nombre de lits pourrait être ramené de 6 à 5, et les dépenses hospitalières réduites en conséquence d'environ 15 %, soit une quinzaine de milliards d'euros (ramenés à 10 milliards d'euros du fait du développement consécutif de la médecine ambulatoire).

4 Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.

5 Le coût net pour les finances publiques (coût des soins et de la prévention moins économies de retraites venant des décès prématurés et recettes fiscales assises sur le comportement concerné) est estimé : dans le cas de l'alcool et du tabac, à respectivement 3,3 et 1,7 Md€ en 2019 (Pierre Kopp, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019, Observatoire français des drogues et tendances addictives, juillet 2023) ; et, dans le cas de l'obésité, à 9,5 Md€ en 2012 (Daniel Caby, « Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? », Trésor-Eco n° 179, septembre 2016). Le chiffrage global retenu ici est de 10 Md€, pour prendre en compte les personnes cumulant plusieurs comportements pathologiques et pour tenir compte du ait que les personnes dont la durée de vie serait augmentée grâce à la prévention contracteraient vraisemblablement d'autres pathologies.

Ce chiffrage ne prend pas en compte l'effet sur les recettes publiques de la perte de PIB résultant de l'absentéisme, du « présentéisme » et du moindre taux d'emploi des personnes concernées. Cet effet ne peut être évalué avec précision mais il pourrait être d'une quarantaine de milliards d'euros, dont la moitié pour la sécurité sociale (Élisabeth Doineau, Cathy Apourceau-Poly, La fiscalité comportementale en santé : stop ou encore ?, rapport d'information n° 638 (2023-2024), mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, 29 mai 2024.

6 Hypothèse de réduction de 10 % du coût de prise en charge des maladies chroniques (de plus de 100 Md€).

7 Il résulte des données de l'OCDE ( https://data-explorer.oecd.org/) qu'en 2022, l'administration du financement de la santé a correspondu en France à 4,6 % des dépenses, contre 2 % dans l'OCDE (et par exemple 0,8 % en Allemagne et 2 % au Royaume-Uni). Le différentiel, de 2,6 points, correspond à des dépenses de 7,4 Md€.

8 Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), Quatre scénarios polaires d'évolution de l'articulation entre sécurité sociale et assurance maladie complémentaire, janvier 2022.

9 Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), Lutte contre la fraude sociale - état des lieux et enjeux, juillet 2024.

10 Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2023 ; chiffrage repris (présenté comme une estimation haute) dans Cour des comptes, L'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) - maîtriser sa progression en veillant à la qualité des soins, contribution à la revue de dépenses publiques, 14 avril 2025.

11 Consommation de soins et de biens médicaux en 2023.

Source : Mecss du Sénat, d'après les sources indiquées

b) L'OCDE préconise à ses États membres de ramener la part des dépenses de santé inefficientes de 20 % à 10 % d'ici 2040

Certes, il est par nature impossible de supprimer la totalité des inefficiences.

Toutefois, l'OCDE considère que, pour ses États membres, les ramener de 20 % (hypothèse conventionnelle) à 10 % n'est pas hors de portée.

Ainsi, dans son rapport de 2024 précité sur la soutenabilité budgétaire des systèmes de santé, elle considère que les mesures « habituelles » de contrôle des coûts et la promotion du vieillissement en bonne santé ne permettront de ramener les dépenses de santé de ses États membres en 2040 que de 11,8 points de PIB à 11,4 points de PIB. Elle estime donc qu'il faut aller plus loin, la suppression de la moitié des dépenses de santé « inutiles » (soit 10 % des dépenses de santé), de 1,2 point de PIB (y compris les mesures précitées) devant permettre de ramener les dépenses de santé en 2040 de 11,8 points de PIB à 10,6 points de PIB314(*).

Dans le cas de la France, le préalable à de telles mesures est d'identifier et de chiffrer les dépenses inefficientes.

Le récent rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre suggère de rendre publics les indicateurs de qualité développés par la Haute Autorité de santé pour l'ensemble des hôpitaux et cliniques315(*). Il serait possible de généraliser une telle démarche.

Quelques exemples de données qui pourraient alimenter le chiffrage de l'efficience et être rendues publiques

Les chiffrages des inefficiences du système de santé américain reposent notamment sur les données suivantes (les objectifs à atteindre étant souvent déterminés par des comparaisons entre professionnels, établissements ou pays analogues) :

- surconsommation : nombre d'examens par les différents types d'imagerie, proportion de médecins déclarant recourir à la « médecine défensive », recours injustifié aux antibiotiques ou à d'autres médicaments, dépenses par patient ;

- inefficiences cliniques : dépenses de fonctionnement rapportées à l'activité de l'hôpital, coût des erreurs médicales et des maladies nosocomiales, surcoût suscité par le recours inapproprié aux services d'urgence ;

- inefficiences administratives : part du budget des hôpitaux et du temps de travail des médecins consacrée aux tâches administratives ;

- prix trop élevés : prix des médicaments, rémunération des professionnels de santé.

Dans un récent article316(*) publié par le think tank Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, préconise « d'avancer dans la voie de la mesure, de l'évaluation et de la transparence en matière de pratiques et de résultats cliniques, qu'il s'agisse des établissements de santé comme des professionnels libéraux ». Il préconise de publier au moins une partie des indicateurs relatifs aux équipes ou professionnels, s'étonnant de ce que « ce soient les classements conçus par certains journaux ou les avis publiés sur Google qui fassent office de portail de transparence ». Ce dispositif d'information devrait selon lui être « public, annuel et généralisé ».

Point d'accord n° 9 : Dans le domaine de la santé, rendre disponibles aux chercheurs, après anonymisation, avec une « granularité » descendant au niveau des établissements de santé et des professionnels de santé, les principaux indicateurs relatifs à la surconsommation, à l'efficience clinique, à l'efficience administrative, aux prix, à la prévention et à la fraude.

2. Privilégier la réduction des volumes d'actes évitables, peu efficaces, voire dangereux ?

Comme indiqué supra, au cours de la dernière décennie, sans prendre en compte la maîtrise de la masse salariale des établissements de santé, les économies auraient été d'environ 4 milliards d'euros par an, dont 2,5 milliards d'euros reposant sur les prix.

La Cour des comptes et la Cnam préconisent de porter ce montant d'ici 2029 ou 2030 à respectivement 4,9 et 4,5 milliards d'euros par an (cf. supra). Dans les deux cas les mesures relatives aux prix seraient considérablement réduites, puisqu'elles seraient ramenées à respectivement 1,9 et 1,6 milliards d'euros.

Toutefois dans le cas des propositions de la Cnam cette forte diminution des économies portant sur les prix serait permise non seulement par une augmentation de celles reposant sur les volumes, mais aussi par l'augmentation des mesures de lutte contre la fraude (qui passerait de 0,1 milliard d'euros à 0,6 milliard d'euros par an) et des transferts aux complémentaires santé et aux assurés (qui passeraient de 0,6 milliard d'euros à 1 milliard d'euros).

Ainsi, selon la Cnam, d'ici 2030 la fraude aura été réduite de 3 milliards d'euros. Or, la fraude est actuellement évaluée à « seulement » 4,5 milliards d'euros selon l'estimation haute de la Cour des comptes. La politque de lutte contre la fraude ne peut donc durablement contribuer à réduire les dépenses de santé.

Le principe des transferts aux complémentaires santé n'est quant à lui pas consensuel. En particulier, il est contesté par le rapport des trois Hauts Conseils au Premier ministre, qui considère qu'il suscite un risque de perte de maîtrise des dépenses de santé, tout en constituant une hausse déguisée des prélèvements obligatoires (cf. infra).

Au total, la manière la plus consensuelle en son principe de maîtriser durablement les dépenses de santé est de privilégier la réduction des volumes d'actes évitables, peu efficaces, voire dangereux.

Une telle politique serait toutefois techniquement et politiquement complexe à mettre en oeuvre. Les points d'accord n° 8 et n° 9 (cf. supra) ont pour objet de lui donner un cadre favorable.

3. Instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante ?

Dans son rapport « charges et produits » de juillet 2025, la Cnam préconise (proposition n° 9) d'« instituer un observatoire de planification des besoins de soins et de l'offre correspondante à 10-20-30 ans ».

Il s'agirait en particulier d'« identifier précisément les besoins pour chaque catégorie de professionnels (médecins par spécialités, infirmiers, dentistes, etc.) compte tenu de l'évolution démographique, de l'évolution des compétences, des organisations de travail, et des choix de carrière ».

Cela pourrait notamment permettre, dans le cas des médecins, d'éviter d'inutiles polémiques sur le niveau du numerus apertus (cf. encadré).

Les débats sur le niveau actuel du numerus apertus

Le 17 octobre 2023, Yannick Neuder, alors député, a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation317(*). Ce texte été adopté par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2023 puis par le Sénat le 18 juin 2025.

Il modifie le numerus apertus mis en place en 2019, lors de la suppression du numerus clausus, afin de mieux prendre en compte les besoins de santé du territoire et de favoriser l'accroissement des capacités d'accueil des universités.

Selon le Conseil national de l'ordre des médecins318(*), le nombre de médecins, entre 219 461 et 246 089 en 2025, serait compris entre 292 862 et 315 668 en 2040, ce qui amène son vice-président en charge de la démographie médicale à se demander, dans son éditorial, si l'on ne forme pas actuellement trop de médecins319(*).

Dans un article320(*) publié le 18 avril 2025 dans la revue numérique Telos, Gilles Johanet, ancien directeur de la Cnam et ancien procureur général près la Cour des comptes, préconise explicitement de réduire le numerus apertus actuel321(*).

Dans son article précité322(*) publié par Terra Nova, Nicolas Revel, directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, estime quant à lui que l'objectif de former 16 000 nouveaux médecins chaque année « justifierait d'être sérieusement étayé ».

Toutefois à moyen terme l'enjeu est bien d'augmenter le nombre de médecins, conformément à la politique du Gouvernement. Par ailleurs, selon le ministre de la santé, « il faut 2,3 médecins généralistes pour en remplacer un qui part à la retraite323(*) ».

* 313 OCDE, Lutter contre le gaspillage dans les systèmes de santé, 2017, p. 3.

* 314 « Des changements politiques plus ambitieux et transformateurs sont donc nécessaires pour freiner la croissance des dépenses de santé tout en renforçant la résilience et en maintenant des soins de qualité et accessibles à tous. Si les pays parviennent à éliminer la moitié des dépenses inefficaces et inutiles identifiées dans une précédente analyse de l'OCDE, des économies de coûts nettement plus importantes pourront être réalisées, équivalant à 1,2 point de pourcentage du PIB » (OCDE, Fiscal Sustainability of Health Systems - How to finance more resilient health systems when money is tight ?, janvier 2024, https://doi.org/10.1787/880f3195-en).

* 315 « Une politique plus vigoureuse pour inciter à la qualité reste nécessaire, et peut passer notamment par une diffusion plus large et transparente permettant à chacun de s'informer sur le niveau de qualité et de sécurité des soins, à commencer par les indicateurs de qualité développés par la HAS pour l'ensemble des hôpitaux et cliniques (Qualiscope). »

* 316 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.

* 317 Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation (texte de la commission, n° 713, 2024-2025).

* 318 Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale en France, mars 2025.

* 319 « Il faut néanmoins se poser d'ores et déjà la question de savoir si nous ne sommes pas en train de former trop de médecins. Cette question peut sembler contre-intuitive au vu de la situation actuelle mais celle-ci est appelée à changer. Très prochainement et au moins jusqu'en 2040, la population médicale devrait croître de 2 % de médecins supplémentaires par an, et les discours malthusiens risquent de s'inviter dans les débats, à l'instar de ce qu'ils furent de la fin des années 70 à la décennie 90. Il est de notre responsabilité collective de se poser cette question centrale et d'établir une méthodologie robuste de travail pour apprécier au mieux les besoins de santé de demain au plus près des territoires et en correspondance les besoins de formation des médecins » (Jean-Marcel Mourgues, in Conseil national de l'ordre des médecins, Atlas de la démographie médicale en France, mars 2025).

* 320 Gilles Johanet, « Santé et système de soins : changer de paradigme », Telos, 18 avril 2025.

* 321 Il souligne que le numerus apertus actuel, conduisant à 11 000 médecins formés par an, conduirait au bout de quarante ans à 450 000 médecins en exercice, contre 230 000 actuellement. Il estime que cette évolution, « avec maintien du conventionnement automatique, aboutirait à des inégalités géographiques majeures d'offre de soins et risque d'être peu soutenable financièrement en termes de prélèvements obligatoires ».

* 322 Nicolas Revel, La santé des Français : sortir de l'impasse, Terre Nova, 26 mai 2025.

* 323 Yannick Neuder, entretien avec le Quotidien du médecin, 19 mars 2025.