III. L'ACTION SUR LES RECETTES

Sur le long terme, il serait bien sûr possible d'adopter des mesures d'augmentation des prélèvements obligatoires, déjà évoquées dans la deuxième partie et synthétisées en annexe.

Les développements ci-après se concentrent sur deux sujets complémentaires : l'augmentation de la quantité de travail et le basculement des cotisations vers d'autres types de prélèvements.

A. FAUT-IL AUGMENTER LA QUANTITÉ DE TRAVAIL ?

Comme on l'a indiqué dans la première partie, si les dépenses de protection sociale de la France sont les plus élevées de l'OCDE en points de PIB, elles sont plus banales si l'on raisonne en montant par habitant (sixième position), en particulier dans le cas de la santé (dixième position).

Le niveau de notre modèle social ne peut en effet être dissocié des performances de notre économie.

1. Pourquoi le PIB par habitant est-il plus faible en France que dans de nombreux pays ?

Comme indiqué supra, le PIB par habitant de la France est proche de la médiane des pays de l'OCDE.

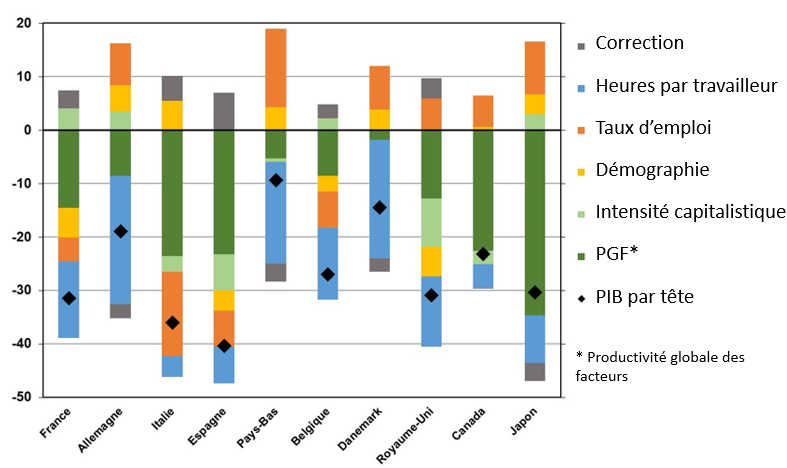

Le graphique ci-après, transmis aux rapporteures par Gilbert Cette, président du COR, indique l'écart de PIB par habitant de différents pays par rapport aux États-Unis, en le décomposant entre ses différentes causes.

Écart de PIB par habitant relativement au

niveau des États-Unis

et contributions (2022)

(en % et en points)

Source : Graphique transmis aux rapporteures par Gilbert Cette ; traduction par les rapporteures (d'après Cette et Lecat, 2016)

La situation est différente selon qu'on compare la France aux États-Unis ou aux autres pays.

Si on compare la France aux États-Unis, le bâton de gauche montre que les deux principaux facteurs expliquant l'écart par rapport aux États-Unis sont la productivité globale des facteurs, ou « progrès technique » (c'est-à-dire à l'efficacité avec laquelle l'économie utilise le travail et le capital) et le nombre d'heures de travail par travailleur.

Si on compare la France aux autres pays, en particulier européens, on constate que la France se caractérise par le fait que son taux d'emploi (c'est-à-dire la proportion de personnes en âge de travailler ayant un emploi) est plus faible qu'aux États-Unis, alors que dans la plupart des autres pays il est plus élevé.

2. Porter le taux d'emploi au niveau constaté chez nos principaux partenaires ?

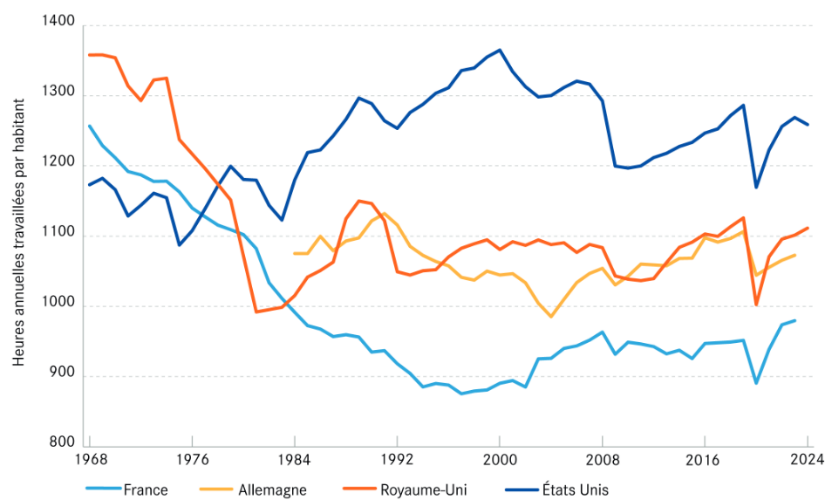

Comme le montre le graphique ci-après, issu d'une récente note du Conseil d'analyse économique374(*), depuis le début des années 1990 la France a un nombre d'heures travaillées par habitant inférieur à celui de nos principaux partenaires.

Nombre d'heures annuelles travaillées par habitant (1968-2024)

Note : Nombre moyen d'heures annuelles travaillées estimé sur l'ensemble des 16-74 ans.

Lecture : En France, en 2023, un habitant de 16 à 74 ans travaille en moyenne 980 heures par an. C'est environ 100 heures de moins qu'en Allemagne où la moyenne est à 1 070 heures par habitant et qu'au Royaume-Uni où la moyenne est à 1 100 heures. Les États-Unis se trouvent bien au-dessus, avec une moyenne de 1 270 heures travaillées par habitant.

Source : Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025

Selon le Conseil d'analyse économique, « cet écart avec l'Allemagne et le Royaume-Uni s'explique entièrement par un taux d'emploi plus faible en France et pas du tout par un nombre plus faible d'heures en emploi ».

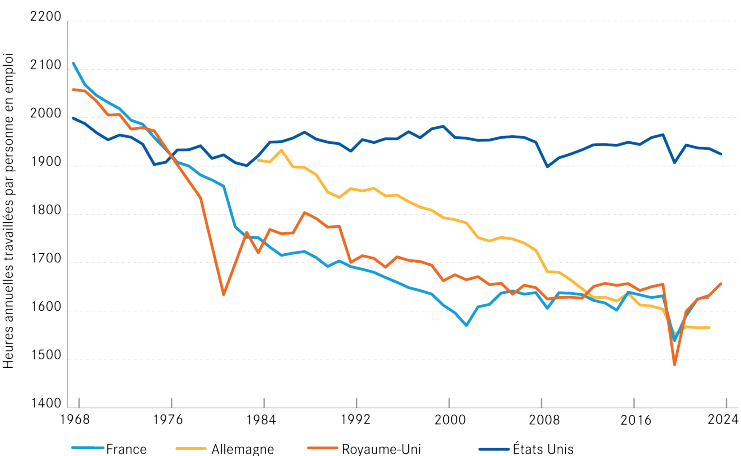

En effet, comme le montre le graphique ci-après, le nombre d'heures annuelles travaillées par personne en emploi de la France ne se distingue pas de celui de ces deux pays. Les États-Unis, en revanche, ont conservé le nombre d'heures travaillées des années 1970.

Nombre d'heures annuelles travaillées par personne en emploi (marge intensive)

Note : Moyenne du nombre d'heures annuelles travaillées, estimée sur l'ensemble des individus en emploi parmi les 16-74 ans.

Lecture : Dès lors qu'ils sont en emploi, les Allemands, les Britanniques et les Français travaillent à peu près le même nombre d'heures par an, autour de 1600 heures. Les États-Unis se distinguent des pays européens avec plus de 1900 heures travaillées par individu en emploi.

Source : Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025

Par ailleurs, « le taux d'emploi plus bas de la France se concentre entièrement sur les jeunes et les seniors : l'insertion sur le marché du travail des jeunes est beaucoup plus lente en France, et les sorties du marché du travail sont plus précoces ».

Le CAE suggère que dans le cas des seniors, il faudrait laisser les réformes passées des retraites faire sentir leurs effets, et se contenter pour les personnes de 65 ans et plus de cibler celles effectivement capables de travailler375(*).

Le principal enjeu serait désormais celui de l'emploi des jeunes. Ainsi, selon le CAE, « la contribution des jeunes aux écarts du nombre moyen d'heures de travail par habitant est devenue aussi importante que celle des seniors et va tendre à la supplanter dans les années qui viennent. La question du taux d'emploi des jeunes doit donc devenir une priorité de politiques publiques. Ceci suppose de repenser l'organisation des parcours éducatifs, de faire des [personnes ni étudiantes ni employées ni en formation] une priorité absolue et de revoir l'ensemble des politiques d'insertion des jeunes sur le marché du travail. »

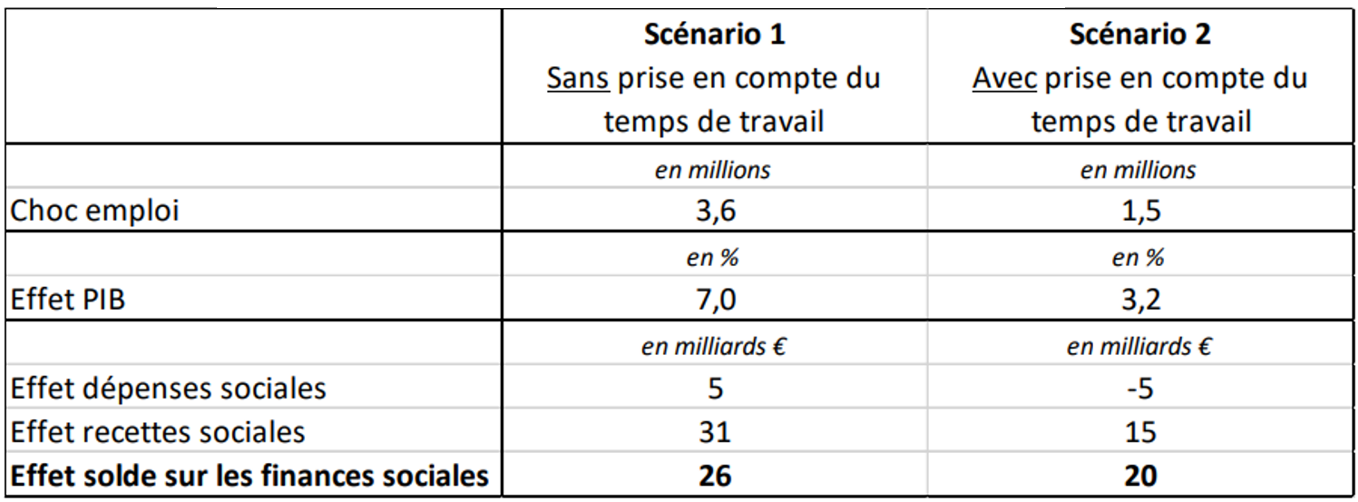

a) Un alignement du taux d'emploi de la France sur celui de l'Allemagne permettrait quasiment de résorber le déficit de la sécurité sociale

Selon une note de 2024 de la direction générale du Trésor376(*), aligner le taux d'emploi (c'est-à-dire la proportion de personnes de 15-64 ans ayant un emploi) sur celui de l'Allemagne améliorerait le solde des administrations de sécurité sociale de 20 milliards d'euros (dont 15 milliards d'euros d'augmentation de recettes et 5 milliards d'euros de réduction de dépenses).

Impact pour les administrations de

sécurité sociale d'un alignement

du taux d'emploi de la France

sur celui de l'Allemagne,

selon la direction générale du

Trésor

Source : Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la direction générale du Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024

Le chiffrage est effectué en faisant l'hypothèse que les emplois créés seraient plus souvent à temps partiel que les emplois actuels, comme les « emplois Hartz » en Allemagne377(*).

Présentation simplifiée du raisonnement

numérique

de la note de la direction générale du

Trésor

La note prend en compte deux mécanismes suscitant une « déperdition » entre l'augmentation du nombre d'emplois et celle du PIB.

Avant prise en compte de la diminution du temps de travail, l'emploi augmenterait de 3,6 millions de personnes, soit environ 14 %.

Toutefois le PIB n'augmenterait pas de 14 %, pour deux raisons.

Tout d'abord, les personnes concernées seraient deux fois moins productives par heure travaillée378(*). Ainsi, même sans diminution du temps de travail, le PIB serait accru de seulement 7 % (scénario 1).

Ensuite, les personnes concernées recourraient davantage au temps partiel, ce qui conduit à diviser le nombre d'ETP et l'impact sur le PIB par environ 2,3. Ainsi, le PIB augmenterait de seulement 3,2 % (scénario 2).

Les recettes des administrations de sécurité sociale dépendant directement de l'emploi, évaluées à environ 570 milliards d'euros, augmenteraient à un taux analogue, suscitant un produit supplémentaire de 15 milliards d'euros.

La baisse des dépenses, de 5 milliards d'euros, serait le solde de diverses évolutions379(*).

b) Continuer de favoriser l'emploi des seniors, conformément aux ANI du 14 novembre 2024 ?

Certains préconisent de favoriser l'emploi des seniors.

On peut mentionner à cet égard le projet de loi portant transposition des trois accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 14 novembre 2024380(*), déposé au Sénat et adopté en première lecture par le Sénat le 4 juin 2025.

Le projet de loi portant transposition des trois

accords nationaux interprofessionnels (ANI)

du 14 novembre 2024 :

principales dispositions relatives

aux seniors

Le projet de loi prévoit d'instaurer un rendez-vous de mi-carrière, autour de 45 ans. A la visite médicale, déjà obligatoire, à doit s'ajouter un nouvel entretien professionnel. Il s'agit notamment, sur le modèle de l'Europe du Nord, de favoriser les reconversions en milieu de carrière, ce qui devrait favoriser le maintien en emploi des personnes ayant eu en première partie de carrière un emploi « usant » physiquement.

Il prévoit également d'expérimenter, sur cinq ans, un dispositif analogue au contrat de fin de carrière, dit « CDI seniors », inséré dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat contre l'avis du Gouvernement, et censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier ». Il s'agit de créer un nouveau contrat à durée indéterminée (CDI) à destination des demandeurs d'emploi expérimentés, qui permettrait à leur employeur de procéder à leur mise à la retraite une fois l'âge d'obtention d'une pension de retraite à taux plein atteint, et de bénéficier d'une exonération de la contribution employeur spécifique sur l'indemnité de mise à la retraite.

Enfin, il prévoit d'assouplir le dispositif de retraite progressive, notamment en permettant d'y accéder plus tôt.

c) Donner désormais la priorité à l'emploi des jeunes ?

Comme indiqué supra, selon la note précitée du Conseil d'analyse économique (2025), le principal enjeu en termes de politiques publiques serait désormais celui de l'emploi des jeunes.

Cela renvoie à la réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et des lycées professionnels. Ces sujets dépassent toutefois le champ du présent rapport.

L'effondrement de l'emploi des personnes les moins qualifiées

Selon la note précitée du CAE (2025), l'un des principaux changements au cours des dernières décennies, et plus particulièrement des quinze dernières années, est « la forte baisse [du nombre d'heures] des moins qualifiés ». En effet, le nombre total d'heures de travail des moins qualifiés (primaire ou secondaire) a reculé de 40 % en 30 ans (cette évolution étant « très spécifique à la France »).

Le CAE s'interroge sur les causes du phénomène381(*) et ne fait pas de recommandation spécifique.

3. Améliorer le mode de garde des enfants, pour majorer les recettes d'un milliard d'euros ?

Le taux d'emploi des femmes était en France en 2020 de 62,2 %, soit analogue à la moyenne européenne (62,4 %). L'anomalie du taux d'emploi en France concerne les hommes, dont le taux d'emploi, de 68,5 %, était nettement inférieur à la moyenne européenne (72,9 %).

Il n'en demeure pas moins que certains parents, essentiellement des femmes, voudraient travailler mais en sont empêchés par des capacités de garde insuffisantes.

Selon le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), environ 160 000 parents d'enfants de moins de trois ans demandeurs d'emploi (le plus souvent des femmes) seraient empêchés de travailler faute de solution d'accueil. Le HCFEA évalue à 1 milliard d'euros les cotisations sociales supplémentaires qui résulteraient de leur emploi382(*).

4. Augmenter la durée annuelle du travail des personnes ayant un emploi ?

Il est parfois proposé d'augmenter la durée annuelle du travail des personnes ayant un emploi.

Cet objectif n'est pas consensuel. En particulier, le Conseil d'analyse économique considère que, l'anomalie française par rapport aux autres pays européens concernant le taux d'emploi, et non la durée du travail des personnes ayant un emploi (cf. supra), c'est sur ce premier facteur qu'il convient d'agir383(*). L'augmentation de la durée du travail des personnes ayant un emploi a toutefois comme caractéristique de pouvoir être aisément et rapidement mise en oeuvre384(*).

a) Une augmentation du nombre d'heures travaillées d'une ou deux journées, sans rémunération supplémentaire mais avec une mesure sur les recettes augmentant les prélèvements sur l'employeur ?

(1) La « journée de solidarité » actuelle

Actuellement, les employeurs versent à l'État la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA), instaurée par la loi du 30 juin 2004385(*) et dont le produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui assure, depuis 2021, la gestion de la branche autonomie. Elle est assise sur la masse salariale, au taux de 0,3 %.

Cette taxe repose sur une « journée de solidarité » instaurée par cette même loi, sous la forme d'une journée de travail supplémentaire de sept heures, non rémunérée et correspondant à une augmentation de la durée légale du travail d'environ 0,4 %386(*).

(2) Le projet de « contribution de solidarité par le travail » défendu par la majorité sénatoriale lors de l'examen du PLFSS pour 2025

Lors de l'examen du PLFSS pour 2025, le Sénat a adopté en première lecture un article augmentant de sept heures supplémentaires (soit également 0,4 % environ) la durée annuelle de travail, dans le cadre d'une « contribution de solidarité par le travail », et portant en conséquence de 0,3 % à 0,6 % le taux de la CSA.

Comme la journée de solidarité actuelle, la mesure aurait rapporté 2,5 milliards d'euros à la sécurité sociale.

Ces dispositions ont été supprimées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, conformément aux conclusions de la commission mixte paritaire (CMP).

b) Une augmentation du nombre d'heures travaillées rémunérées et sans mesure sur les recettes ?

Une autre possibilité serait d'augmenter le nombre d'heures travaillées tout en les rémunérant normalement, et sans mesure en contrepartie sur les recettes augmentant les prélèvements sur l'employeur.

Le gain pour les finances publiques (et en particulier pour les finances sociales) viendrait alors du supplément de recettes résultant de l'activité économique supplémentaire.

Les rapporteures ont demandé à la direction générale du Trésor d'évaluer l'impact d'une telle mesure sur les finances publiques. Celle-ci n'a fourni aucun chiffrage387(*).

(1) Instaurer une ou plusieurs journées de travail supplémentaires ?

Une variante du projet de « contribution de solidarité par le travail » consisterait à instaurer une ou plusieurs journées de travail supplémentaires normalement rémunérées, sans augmentation des prélèvements obligatoires.

L'amélioration des finances publiques viendrait alors exclusivement de l'augmentation du PIB. Les recettes supplémentaires de l'État pourraient le cas échéant être réorientées vers la sécurité sociale via une augmentation de la part de TVA affectée à celle-ci.

Une telle augmentation du nombre de jours ouvrables ne peut être assimilée à l'effet ponctuel d'une augmentation équivalente résultant des fluctuations calendaires une année donnée, dont l'effet est négligeable388(*), du fait de divers phénomènes389(*). Un calcul simple suggère que si chaque personne ayant un emploi travaillait une journée de plus, le solde des administrations publiques pourrait être amélioré de 6 milliards d'euros et celui de la sécurité sociale de 2,5 milliards d'euros390(*).

Toutefois cela suppose que le PIB soit égal à son nouveau potentiel. Tant que celui-ci ne serait pas atteint, la mesure pourrait détruire des emplois (une production donnée pouvant être réalisée avec moins d'effectifs) et aggraver le déficit public. Cette période de transition pourrait être réduite si la mesure était adoptée en période de conjoncture favorable.

(2) Augmenter la durée de travail hebdomadaire ?

Une augmentation de la durée hebdomadaire du travail a pu être évoquée par le patronat ou des membres du Gouvernement démissionnaire.

Par exemple, Gérald Darmanin a proposé en octobre 2025 de supprimer les 35 heures dans le privé et de passer aux 36 ou 37 heures dans le public391(*). La CPME a quant à elle proposé en mars 2025 d'augmenter la durée hebdomadaire du travail d'une heure, la rémunération correspondante étant utilisée pour abonder un dispositif de retraite par capitalisation392(*).

La conception et le chiffrage d'une telle mesure dépassant le champ du présent rapport, les commentaires qui suivent sont purement exploratoires.

Une première question est celle des moyens juridiques à utiliser pour augmenter le temps de travail hebdomadaire de, par exemple, une heure en moyenne (soit environ 3 %). Compte tenu du temps de travail respectif des cadres et des non-cadres (respectivement 39 heures environ et un peu plus de 35 heures393(*)), une augmentation de la durée légale du travail risquerait d'avoir peu d'effet sur les premiers (qui représentent environ 20 % de la population active). Par ailleurs, la durée légale du travail pourrait devoir être fixée à plus de 36 heures pour avoir l'effet recherché. Des dispositions spécifiques pourraient en outre être nécessaires dans le cas des non-salariés.

Une seconde question est celle de l'effet sur le PIB et le solde public d'une augmentation de 3 % de la durée du travail des personnes en emploi. Si on suppose que le PIB est également accru de 3 %394(*), le solde public s'en trouve amélioré d'environ 1,5 point de PIB, soit 45 milliards d'euros, dont 20 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Mais si on suppose que le PIB est accru de seulement 1,5 %, du fait par exemple de contraintes de production395(*) ou d'un « effet fatigue »396(*), ces montants doivent être divisés par deux. On peut rappeler à cet égard que selon des simulations réalisées en 2007 par l'OFCE397(*), une augmentation de 0,8 % de la durée du travail augmenterait le PIB de seulement 0,5 % au bout de dix ans.

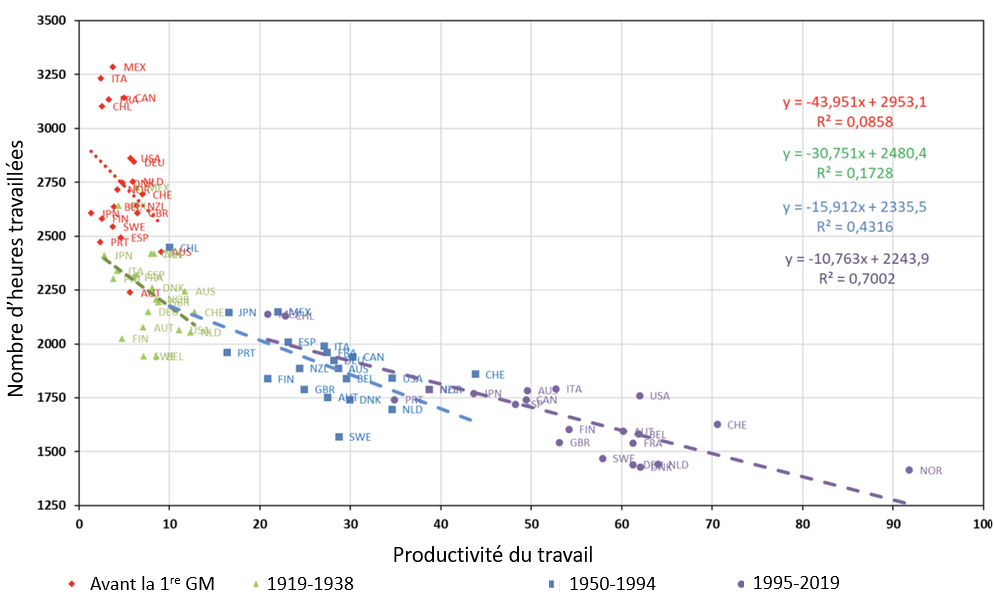

Un scénario où l'augmentation de la durée annuelle du travail ne se retrouverait pas intégralement dans le PIB est d'autant plus probable que la durée annuelle du travail et la productivité du travail sont fortement corrélées.

Heures travaillées et productivité

du travail :

moyennes nationales sur quatre

sous-périodes

Source : Gilbert Cette, Simon Drapala, Jimmy Lopez, A circular relationship between productivity and hours worked, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 29 mars 2024

Par ailleurs, comme dans le cas de l'augmentation du nombre de journées de travail, si la mesure était mise en oeuvre en période de conjoncture défavorable, elle pourrait dans un premier temps détruire des emplois (une production donnée pouvant être réalisée avec moins d'effectifs) et aggraver le déficit public398(*).

5. Augmenter la quantité de travail par la transition énergétique ?

La France pourrait augmenter son PIB et ses emplois, et donc améliorer ses finances publiques, en investissant et en consommant davantage. Le sujet dépasse largement le cadre de ce rapport. À titre d'illustration, on présente ci-après le cas de la transition énergétique.

Selon le ministère de la transition écologique et solidaire, en 2050 la mise en oeuvre de la stratégie nationale bas carbone majorerait le PIB de près de quatre points et créerait autour de 800 000 emplois. Le supplément de croissance proviendrait essentiellement de l'investissement (en particulier dans le bâtiment et les travaux publics).

Le solde des administrations publiques serait quant à lui amélioré de 3,8 points de PIB selon le modèle de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et dégradé de 0,2 point selon celui du Cired (Centre international de recherche sur l'environnement et le développement). Il faut toutefois préciser que dans ce dernier cas, la modélisation repose sur l'hypothèse que l'accroissement des recettes publiques liées à la hausse de l'activité servirait à financer des dépenses supplémentaires ; sans cela, le déficit public serait réduit, au prix de gains de PIB moins soutenus.

Impact en 2050 de la stratégie

nationale bas carbone,

selon le ministère de la transition

écologique et solidaire

|

Modèle ThreeME (Ademe-CGDD) |

Modèle Imaclim (Cired) |

|

|

Impact sur le PIB (en points) |

3,8 |

3,7 |

|

Impact sur l'emploi (en postes) |

878 000 |

694 000 |

|

Impact sur le solde public (en points de PIB) |

3,8 |

- 0,2* |

Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; CGDD : Commissariat général au développement durable ; Cired : Centre international de recherche sur l'environnement et le développement ; Imaclim : Impact Assessment of CLIMate policies (Evaluation de l'impact des politiques climatiques) ; ThreeME : Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy (modèle macroéconomique muti-sectoriel pour l'évaluation de la politique environnementale et de l'énergie).

* Selon le rapport du ministère de la transition écologique et solidaire, « la hausse de la consommation publique liée à l'utilisation des recettes fiscales supplémentaires soutiendrait le PIB (à hauteur de 0,6 points en 2030 et de 2 points en 2050). Cela n'augmenterait pas le déficit public à long terme (moins de 0,2 point de PIB supplémentaires), en raison de l'accroissement des recettes publiques liées à la hausse de l'activité. Une règle alternative de gestion du budget public sans augmentation de la consommation publique (similaire au modèle ThreeME) permettrait de réduire le déficit public au prix de gains de PIB moins soutenus ».

Source : D'après Ministère de la transition écologique et solidaire, Stratégie nationale bas-carbone - rapport d'accompagnement, mars 2020

Dans le cas des finances publiques, on considère habituellement qu'une augmentation du PIB de 1 point réduit le déficit de 0,5 point de PIB. Cela suggérerait, toutes choses égales par ailleurs, une amélioration du solde public d'environ 2 points de PIB, intermédiaire entre les deux modélisations.

Ces simulations n'isolent pas l'effet sur les finances sociales. On peut estimer, en première analyse, qu'une augmentation du PIB d'un peu moins de 4 points de PIB en 2050 améliorerait à cette échéance le solde de la sécurité sociale d'environ 0,8 point de PIB, et le ramènerait donc à l'équilibre (le déficit actuel, de plus de 20 milliards d'euros, correspondant à environ 0,7 point de PIB).

Ces simulations doivent bien entendu être considérées avec prudence. Elles indiquent concrètement que la transition énergétique pourrait avoir pour effet d'augmenter la croissance du PIB d'environ 0,1 point par an d'ici 2050. L'augmentation du PIB pourrait toutefois être significativement inférieure, du fait par exemple de tensions sur les capacités de production399(*), de la difficulté d'adaptation de certains secteurs400(*) ou d'un reste du monde ne menant pas des politiques compatibles avec un réchauffement global limité à 2°C401(*).

6. Améliorer la qualité de l'emploi et les conditions de travail ?

Une augmentation de la quantité de travail serait favorisée par une amélioration de la qualité de l'emploi et des conditions de travail.

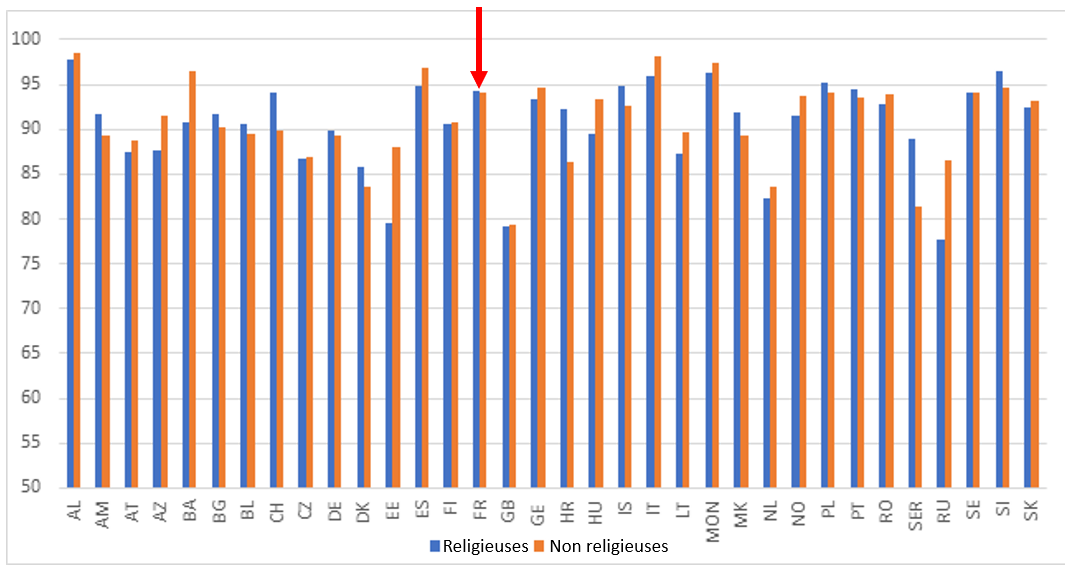

Les Français font partie des Européens les plus nombreux à déclarer que le travail est très ou plutôt important, comme le montre le graphique ci-après.

Proportion de personnes indiquant que le travail est très ou plutôt important dans leur vie, dans l'enquête sur les valeurs européennes de 2017

Source : European Values Study, Atlas of European Values

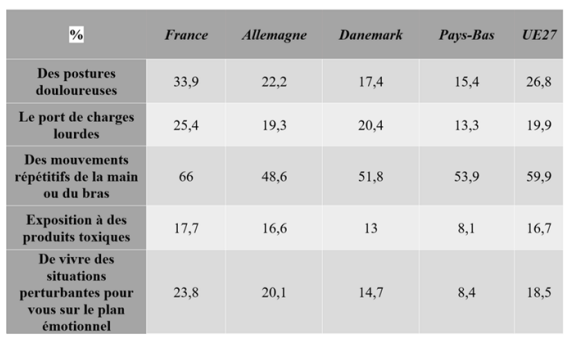

Par ailleurs, les conditions de travail semblent plutôt moins bonnes en France qu'ailleurs en Europe, comme le montre le tableau ci-après. Ainsi, selon Maëlezig Bigi et Dominique Méda, « la principale explication du paradoxe français concerne les conditions de travail. La France est un des pays où le fossé entre les très fortes attentes placées sur le travail et la réalité des conditions d'exercice du travail est le plus grand. Des attentes peut-être trop élevées viennent en quelque sorte se fracasser sur la réalité du travail »402(*).

« À quelle fréquence votre emploi rémunéré implique-t-il toujours ou souvent : » (enquête Eurofound, vague 2021)

Source : Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024

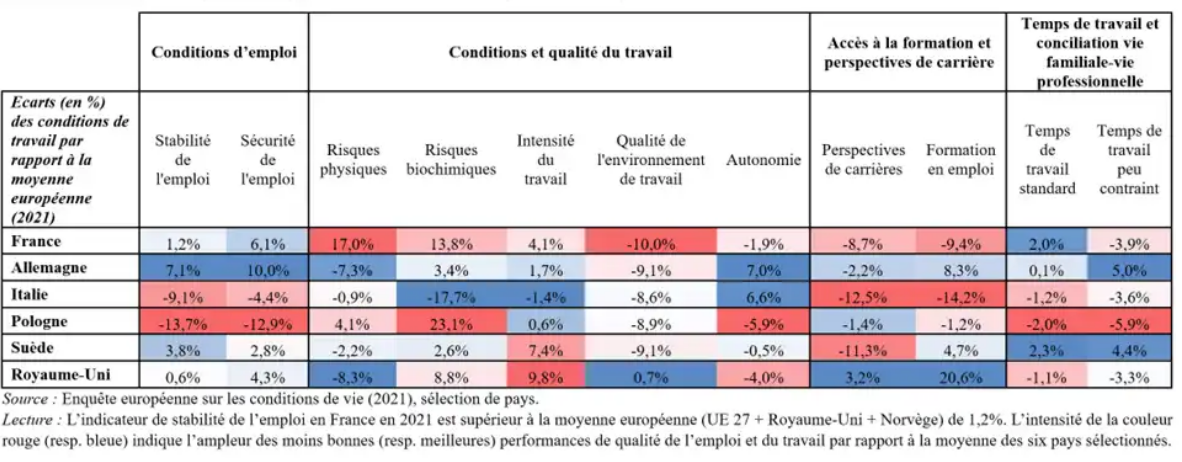

De fait, la France paraît singulièrement peu performante en matière de qualité du travail, en particulier pour ce qui concerne les risques physiques (ergonomie et risques biochimiques) et la qualité de l'environnement de travail, comme le montre le tableau ci-après.

Écart à la moyenne européenne

des indicateurs de qualité de l'emploi

et du travail

Source : Christine Erhel, Mathilde Guergoat Larivière, Malo Mofakhami, La qualité de l'emploi et du travail en comparaison européenne : une contre-performance française ?, 11 septembre 2024

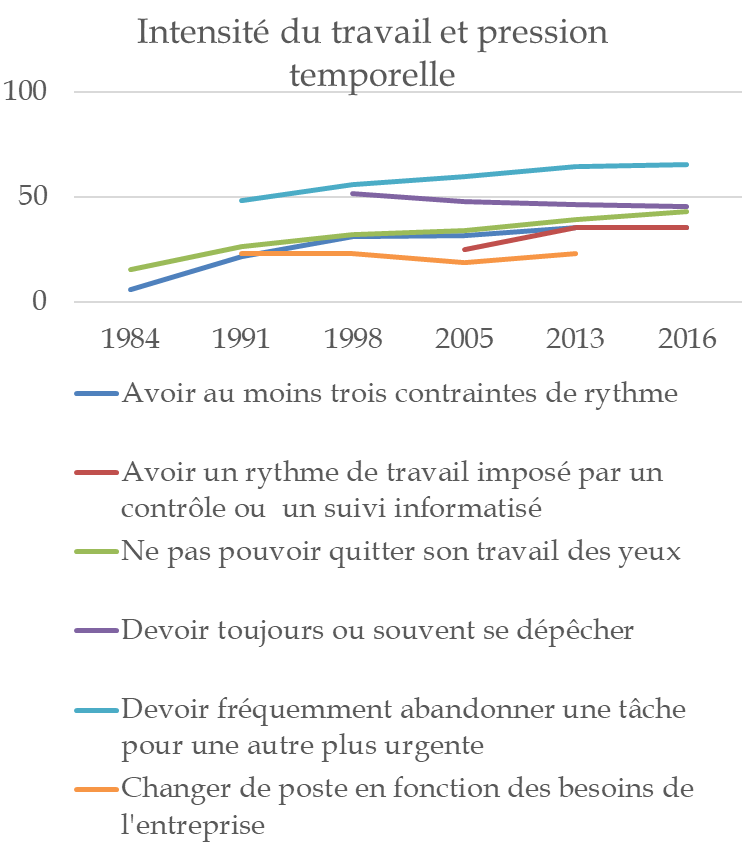

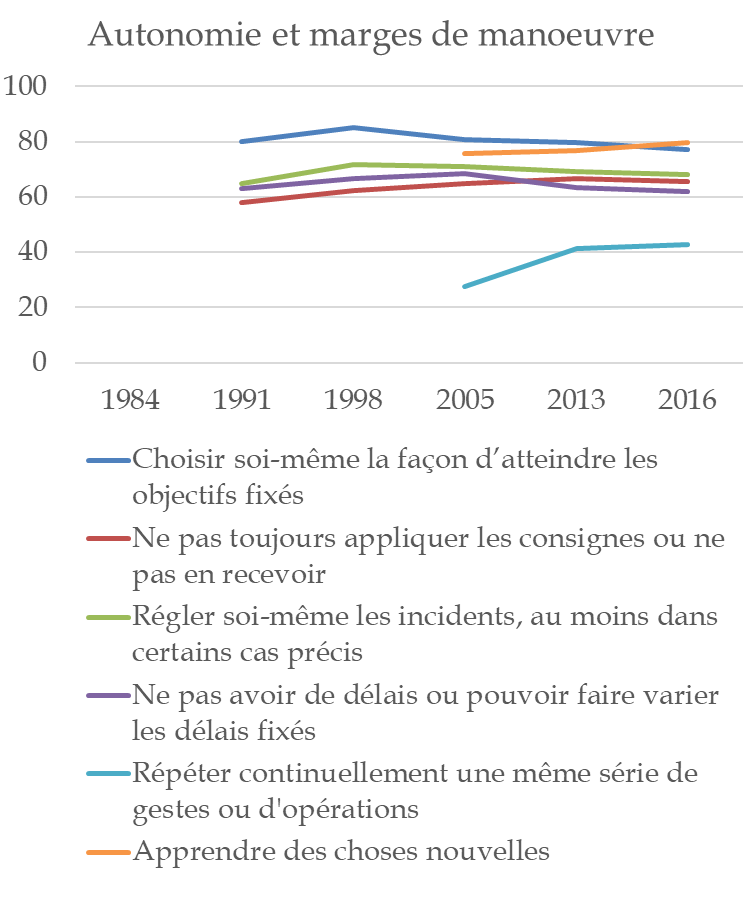

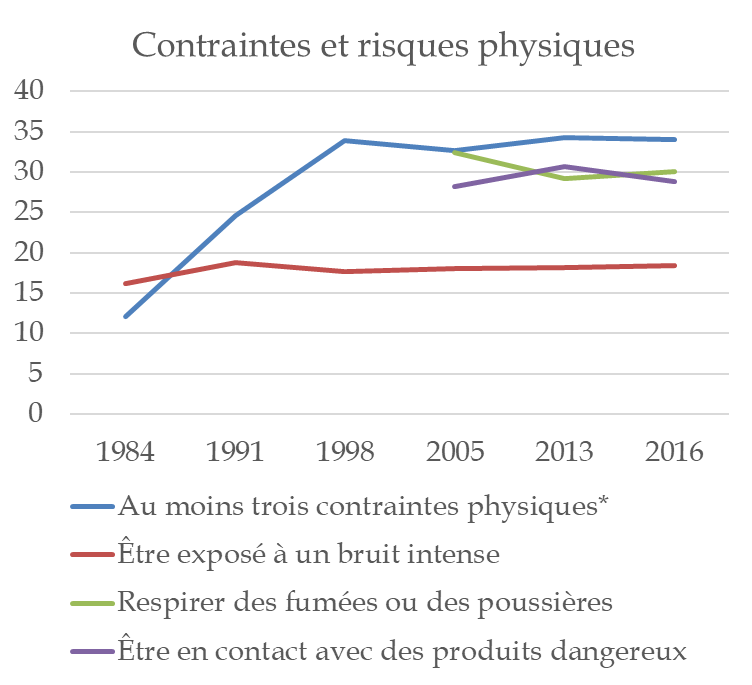

La dernière enquête de la Dares sur les conditions de travail en France date de 2016 (une actualisation étant actuellement en cours). Les principales évolutions sont synthétisées par les graphiques ci-après.

Principales évolutions des conditions de travail en France (1984-2016)

(en % des salariés indiquant

satisfaire

le critère concerné)

|

* Parmi cinq contraintes : rester longtemps debout, rester longtemps dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations. |

Source : D'après Marilyne Beque, Amélie Mauroux, Eva Baradji, Céline Dennevault, « Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ? », Dares analyses, décembre 2017, n° 082

Les contraintes et risques physiques, plus importants en France que chez ses principaux partenaires européens, sont stables depuis la fin des années 1990. Dans les autres domaines, pour lesquels la situation de la France n'est que légèrement moins favorable, le phénomène le plus marquant depuis les années 1980 est l'augmentation de l'intensité du travail et de la pression temporelle. Les évolutions relatives à l'autonomie et aux marges de manoeuvre ont été contrastées, avec par exemple une augmentation des tâches répétitives mais une plus grande liberté vis-à-vis des consignes.

Les causes de ces moins bonnes conditions de travail ne sont pas absolument évidentes, et sortent du champ de ce rapport. Une moindre autonomie des salariés et une moindre présence des syndicats ont pu être évoquées403(*). Il y a probablement un chantier à ouvrir si l'on souhaite favoriser l'augmentation de la quantité de travail en France.

* 374 Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025.

* 375 « Pour les 60-64 ans, il subsiste un écart substantiel, qui se résorbe lentement du fait de la montée en charge des réformes passées (augmentation de l'âge d'ouverture des droits, puis réforme Touraine), mais reste substantiellement inférieur au taux d'emploi de nos voisins. L'emploi des individus de 65 ans et plus, qui a progressé dans la plupart des autres pays par le biais de la hausse de l'emploi qualifié, reste très minoritaire en France. Or augmenter l'emploi de cette catégorie n'équivaut pas à augmenter l'emploi des 55-64 ans car, à 65 ans et plus, la santé se dégrade beaucoup plus vite. Le coût du maintien en emploi de cette catégorie augmente fortement et de manière très hétérogène. Ceci nécessite donc de procéder via des réformes qui ciblent efficacement ceux qui sont les plus susceptibles de continuer à travailler et les moins vulnérables. »

* 376 Juliette Ducoulombier, Quels seraient les effets sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur celui de l'Allemagne ?, note de la DG Trésor commandée par le HCFiPS, 23 septembre 2024.

* 377 « Parmi les individus en emploi en 2022, la part d'emploi à temps partiel est supérieure de plus de dix points en Allemagne par rapport à la France (28 % contre 17 %). L'emploi à temps partiel en Allemagne a connu une forte hausse durant les années 2000 en lien avec les réformes Hartz qui ont élargi la gamme des emplois dits « minimes » (les mini et midi-jobs, des contrats à volumes horaires et cotisations salariales limités) et assoupli leurs conditions d'application. Le temps partiel en Allemagne est particulièrement utilisé au sein des catégories professionnelles moins employées en France, c'est-à-dire les femmes, les plus jeunes et les séniors. Parmi les femmes d'âge intermédiaire notamment, l'emploi à temps partiel représente 47 % de l'emploi en Allemagne, contre 24 % en France ; les seniors et jeunes allemands ont une part de temps partiel dans l'emploi un demi à un tiers supérieur aux seniors et jeunes français, respectivement. »

* 378 Comme le confirment diverses études. Ainsi, selon le Conseil d'analyse économique, l'élasticité du PIB au nombre d'heures travaillées serait « clairement inférieure à 1 », et d'« environ 0,5 » (Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025). Rexecode retient une estimation analogue : « La recherche économique estime qu'une hausse des heures travaillées de 1 % réduit la productivité horaire de 0,5%, ce qui signifie que la moitié de la hausse de la quantité de travail est absorbée par la baisse de la productivité » (Olivier Redoulès, « Augmenter la quantité de travail : enjeux et leviers », Repères n° 13, Rexecode, 10 mars 2025).

* 379 Diminution des prestations de solidarité et des revenus de remplacement (IJ, indemnités chômage...), augmentation des dépenses de retraite (à long terme) et de la masse salariale des administrations de sécurité sociale.

* 380 Portant sur l'emploi des seniors, le dialogue social et l'assurance chômage.

* 381 Selon la note précitée, ce phénomène ne provient pas de l'évolution du coût du travail (favorable les quinze dernières années) ou de la générosité de l'indemnisation du chômage (le problème étant celui du taux d'emploi, et non du taux de chômage). Elle considère qu'il convient « de creuser plutôt du côté de la forte proportion de NEET [Not in Education nor in Employment nor in Training], de leur faible intégration ou des discriminations qui les éloignent du marché du travail », ainsi que « du côté des politiques sectorielles et des déterminants de la demande de travail peu qualifié ».

* 382 « On estime qu'environ 160 000 parents d'enfants de moins de 3 ans demandeurs d'emploi (le plus souvent des femmes) seraient empêchés de travailler faute de solution d'accueil. En supposant que l'ensemble de ces parents reprendraient un emploi à temps plein rémunéré au salaire minimum, le gain en cotisations sociales pour la sécurité sociale serait de l'ordre de 1 milliard d'euros hors compensation par l'État des exonérations de cotisations sociales » (Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Haut Conseil du financement de la protection sociale, Pour un redressement durable de la sécurité sociale, rapport au Premier ministre, 3 juillet 2025).

* 383 « Le problème en France concerne le taux d'emploi (marge extensive) et non pas le nombre d'heures travaillées par actif en emploi (marge intensive). La focalisation du débat sur des politiques qui s'attachent à la marge intensive du travail, du type réduction des jours de congé, dérégulation des heures de travail, défiscalisation des heures supplémentaires, semble donc peu pertinente. De la même façon, au sein de la marge extensive, les écarts de taux d'emploi sont expliqués en très large partie par des écarts de participation au marché du travail et beaucoup moins par des écarts de taux de chômage. La priorité devrait donc être donnée aux politiques qui encouragent la participation plutôt qu'aux politiques exclusivement centrées sur la réduction supplémentaire du taux de chômage » (Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landais, Alice Lapeyre et Mariane Modena, « Objectif « plein emploi » : pourquoi et comment ? », Focus n° 110, Conseil d'analyse économique, mars 2025).

* 384 En particulier si l'on considère (comme le Conseil d'analyse économique) qu'une augmentation générale supplémentaire de l'âge de départ à la retraite n'est pas souhaitable et qu'il convient donc de se concentrer sur l'emploi des jeunes.

* 385 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

* 386 Passage de 1 600 heures à 1 607 heures.

* 387 La direction générale du Trésor se limite pour l'essentiel à indiquer que « l'impact sur le PIB d'une hausse de la durée travaillée dépend des modalités de sa mise en oeuvre (hausse de la durée légale hebdomadaire ou instauration d'une journée travaillée supplémentaire, de type journée de solidarité). Les deux scénarios peuvent avoir un effet positif sur le PIB, en lien avec la hausse de la productivité par tête du travail ».

* 388 Il résulte des estimations de l'Insee qu'une année donnée, un dimanche en moins et un lundi en plus augmentent le PIB de seulement 0,05 % (Insee, Les corrections des jours ouvrables dans les comptes trimestriels : le cas des années 2021 à 2024 - refonte de la méthodologie : présentation et illustration sur la croissance du PIB, 29 juillet 2022).

* 389 Limitation de la durée du travail à 1 607 heures, effet de la conjoncture économique...

* 390 En 2024, l'ensemble des actifs ont travaillé en moyenne une durée annuelle effective de 1 592 heures. L'augmentation de cette durée de 7 heures correspond à une augmentation de 0,4 %. Si on suppose que la totalité de cette augmentation se retrouve dans le PIB, qui augmenterait donc de 0,4 %, le solde des administrations publiques s'en trouverait amélioré d'environ 0,2 point de PIB, soit 6 milliards d'euros.

* 391 « On peut aussi mettre fin définitivement aux 35 heures dans le privé et renvoyer le temps de travail au dialogue dans l'entreprise en échange d'intéressement et de participation et passer à 36 ou 37 heures dans le public, bien sûr payées en conséquence. [...] Le gain serait de 4 milliards d'euros rien que dans le public » (Gérald Darmanien, entretien au journal Les Échos, 6 octobre 2024).

* 392 L'idée a été présentée le 10 mars 2025 sur Sud Radio par Eric Chevée, vice-président de la CPME, et le 11 mars 2025 sur BFMTV/RMC par Amir Reza-Tofighi, président de la CPME.

* 393 En 2023 selon l'Insee les cadres ont travaillé 1 798 heures par an, les professions intermédiaires 1 621 heures par an, les employés 1 615 heures par an et les ouvriers 1 646 heures par an. Sur la base de 46 semaines (permettant de passer de 1 607 heures à 35 heures), cela correspond à une durée de travail hebdomadaire d'environ 39 heures pour les cadres, près de 36 heures pour les ouvriers et un peu plus de 35 heures pour les professions intermédiaires et les employés.

* 394 Ce qui peut n'être le cas qu'au bout de plusieurs années, en particulier si, du fait d'une conjoncture défavorable, le PIB est initialement inférieur à son potentiel.

* 395 Selon les estimations usuelles de la fonction de production dite de « Cobb-Douglas », dans le cas de la France, une augmentation de 1 % de la quantité de travail (le stock de capital était maintenu inchangé) augmente le PIB d'environ 0,7 %. Toutefois cette fonction de production n'a pas spécifiquement pour objet de chiffrer l'effet d'une évolution du temps de travail des personnes en emploi.

* 396 Par exemple, une étude suggère qu'à partir de 2 000 heures par an environ le rendement marginal d'une heure de travail est nul, l'augmentation du temps de travail étant annulé par la réduction de la productivité (Gilbert Cette, Samuel Chang, Maty Konte, « The decreasing returns on working time: An empirical analysis on panel country data », Applied Economics Letters 18(17): 1677-1682, 2011).

* 397 Eric Heyer, La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macroéconomiques ?, OFCE, 2007.

* 398 Ainsi, en 2007, l'OFCE estimait qu'une augmentation de 0,8 % de la durée du travail aurait comme conséquence non seulement d'augmenter à long terme le PIB (de 0,1 point la première année et de 0,5 point la dixième année), mais aussi d'augmenter à court terme le taux de chômage (de 0,4 point la première année et 0,1 point la dixième année) (Eric Heyer, La défiscalisation des heures supplémentaires : quels impacts micro et macroéconomiques ? OFCE, 2007).

* 399 En particulier, la création de 800 000 emplois environ prévue par les deux scénarios pourrait buter sur des difficultés de recrutement, ou susciter un effet d'éviction pour d'autres secteurs.

* 400 Comme l'industrie automobile.

* 401 Le non-respect de cette hypothèse, retenue par les simulations, pourrait notamment augmenter les prix en France par rapport au reste du monde.

* 402 Maëlezig Bigi, Dominique Méda, Prendre la mesure de la crise du travail en France, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp), Sciences Po, 11 septembre 2024.

* 403 « La France se singularise par une proportion beaucoup plus importante qu'ailleurs d'un type d'organisation du travail caractérisé par une autonomie et une participation plus faible. Les travailleurs n'ont que très peu d'influence sur leur propre travail et les décisions de leur entreprise. Exploitant la vague 2015 de l'enquête européenne sur les conditions de travail, Agnès Parent-Thirion et ses collègues avaient mis en évidence la plus forte présence dans les pays nordiques d'organisations du travail dites apprenantes, associées à plus de bien-être au travail. À la recherche des variables clés expliquant cette situation ils en avaient trouvé une seule : la forte présence syndicale » (Dominique Méda, « De la crise du travail en France », Le Monde, 29 et 30 janvier 2023).